К вопросу о сарматском оружии с кольцевым навершием

Автор: Захаров С.В., Гущина А.А.

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 4 (93), 2024 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема возникновения кольцевого навершия клинкового оружия в среде сарматских племен. Сравниваются находки клинкового вооружения всех периодов сарматского времени. Анализируется причина изменения длины мечей с кольцевым навершием в сусловской культуре.

Сарматы, сарматская эпоха, кольцевое навершие, оружие ближнего боя, клинковое оружие

Короткий адрес: https://sciup.org/148330059

IDR: 148330059 | УДК: 904

Текст научной статьи К вопросу о сарматском оружии с кольцевым навершием

№ 4(93). 11 октября 2024 ■

За годы исследования и накопившуюся материальную базу археологи установили, что в среднесарматское время кольцевое навершие было основным для клинкового оружия, и более того, находки с аналогичными морфологическими признаками используются как маркеры сусловской археологической культуры. Однако существующие исследования доказывают наличие такого навершия у находок как в ранне-, так и в позднесарматских погребениях, из-за чего возникает ряд вопросов: формировалось ли оно параллельно с другими навершиями раннесарматского периода, эволюционировало из них или появилось извне? Почему оно сменило серповидное навершие, а уже в следующем периоде господствующим стали клинки без навершия? Есть ли отличия между таким оружием в разных периодах культуры сарматских кочевников?

Происхождение такого типа навершия заинтересовало исследователей ещё в первой половине XX в., и на данный момент можно выделить две гипотезы. Первая – кольцевое навершие появилось в ходе эволюции из антенного и зооморфного наверший. Её придерживается А.М. Хазанов, опираясь на сделанные ранее предположения В. Гинтерса и К.Ф. Смирнова [12, с. 6–9]. Ранее и А.С. Скрипкин был её сторонником [6, с. 122-123], но со временем он изменил своё мнение и выдвинул новую гипотезу – кольцевое навершие появилось из-за восточного влияния на сарматскую культуру [10, с. 336–339]. Археолог отмечал, что такое навершие встречается ещё в бронзовом веке, приводя в качестве аналогии китайские бронзовые кинжалы с кольцевым навершием XIII-XII вв. до н. э., а уже после оно пришло к сарматам вместе с другими инновациями [9, с. 78]. Дополним, что А.С. Скрипкин ещё и опроверг эволюционную теорию, отметив, что при таком подходе оружие со смыкающимися волютами должно было пропасть, уступив место новому типу, но оно продолжает встречаться в сарматских комплексах того же времени, что и с кольцевым навершием [10, с. 339]. Так, найденное оружие с антеновидным навершием в могильнике Кривой Лиман [5, с. 41, рис. 8.3] и меч с кольцевым навершием в Ильёвском курганном могильнике [2, с. 40, рис. 11.5] относятся к среднесарматскому периоду [5, с. 40; 1, с. 28].

Логично, что из-за разных гипотез появились разные трактовки времени первого появления оружия с кольцевым навершием – III в. до н. э. (А.М. Хазанов) [12, с. 8] и II в. до н. э. (А.С. Скрипкин) [10, с. 341-343]. Последнюю датировку поддерживают А.В. Симоненко [5, с. 48], А.Д. Таиров [11, с. 520] и др. Они едины во мнении, что появление такого типа навершия в сарматских погребениях происходит в прохоровской культуре.

Чтобы прийти к выводу и попытаться выбрать «верный» вариант, следует обратиться к вопросу о причинах перехода доминации определённого навершия клинкового оружия в каждой сарматской эпохе. Так, если отталкиваться от датировки А.М. Хазанова, кольцевидное навершие сформировалось совместно с серповидным, которое общепринято считается главной чертой для раннего этапа развития сарматских кочевых племён. Более того, он сам указывает, что оба этих навершия сложились к III в. до н.э. и были обособленными друг от друга [12, с. 8]. Возникает вопрос, почему именно серповидное навершее стало доминирующим, а не кольцевидное, и уже в следующем культурном этапе ситуация изменилась? Исследователь тоже задаётся им, однако к ответу не приходит [Там же].

Куда более логична версия А.С. Скрипкина - пришедший тип навершия из другой культуры просто вытеснил широко распространённый серповидный вариант [9, с. 77–78; 10, с. 336]. Учитывая, что у сарматов появляются и другие нововведения, можно сделать предположение о сильной роли такого восточного влияния. Сам же процесс вытеснения происходил постепенно, что подтверждает сочетание мечей и кинжалов с кольцевым и серповидным типом навершия в обнаруженных погребениях [8]. По этой же причине в позднесарматской культуре кольцевое навершие сменяет оружие без навершия, что подтверждал А.С. Скрипкин [7, с. 16]. Следовательно, такая трактовка создаёт наиболее целостную причинно-следственную связь, а именно поэтому её и можно считать более рентабельной.

Теперь следует рассмотреть вопрос о том, было ли оружие с рассматриваемым типом навершия одинаковым во всех периодах сарматского времени. Для начала стоит обратиться к выборке А.М. Хазанова [12, c. 5]. Можно увидеть, что в приведённых им данных варьируется оружие с длиной клинка от 20 см до 70 см и выше. Следовательно, выделяются кинжалы, короткие и длинные мечи, но установлено, что последние не характерны для среднесарматского периода - в сусловской культуре широко распространены мечи размером не выше 60 см. Такие выводы делают А.М. Хазанов [Там же] и А.В. Симоненко [5, c. 43]. Вместе с этим мы находим, что у длинных мечей с кольцевым навершием, размеры которых даже превышали 1 м, тоже был период доминации в своём типе - прохоровская культура, что подтверждают исследования В.М. Клепикова [3, с. 57], И.В. Сергацкова [4, с. 61], А.С. Скрипкина [6, с. 124]. Здесь же отметим и категорическое утверждение И.В. Сергацкова, что для среднесарматской эпохи они вообще не известны [4, с. 61].

Возникает вопрос, почему же длинный размер мечей не используется широко в сусловской культуре? Ответ на него находим у А.М. Хазанова, и по его утверждению, причина такого перехода – широкое распространение копий в среднесарматское время [12, с. 44–45]. В прохоровской культуре копья обширно не использовались, поэтому популярность была у длинных мечей, находками которых богат ранний период сарматской эпохи. И когда копья всё же приобрели широкий характер использования, длинные мечи перестали быть востребованы, отдав своё господство более меньшим размерам.

Толчком для таких изменений послужило поражение сарматского войска в войне с понтийским полководцем Диафантом, после которого у сарматов была проведена военная реформа, приведшая к появлению катафрактариев - тяжёлой конницы, вооружённой копьями [Там же, с. 71, 73]. Даже учитывая факт, что современные исследования ставят под сомнение существование этого рода войск у сарматов [1, с. 325, 328; 5, с. 323–325], найти опровержений объяснению описанных выше изменений не удалось. Само же проникновение копий в снаряжение сарматских всадников происходило в результате тесных связей с Кубанью, а также с меотским населением Северного Кавказа [12, с. 45].

На этом история использования длинных мечей сарматскими воинами в бою не заканчивается – уже с I в. н. э. их вновь используют широко, в силу необходимости увеличения мощи лёгкой конницы и слабости наступательного оружия ближнего радиуса действия [Там же, с. 87–88].

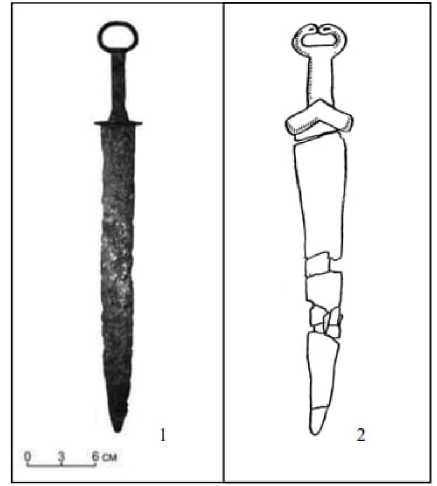

Что же касается оружия с кольцевым навершием на позднем этапе существования сарматских племён, то оно не претерпело изменений и продолжило существовать до определённого этапа, символизируя переход от одной культуры к другой. Как утверждает А.М. Хазанов, оно является наиболее однообразным среди других видов клинкового оружия сарматских воинов [12, с. 5], и проведённый анализ накопленного материала позволил выявить основную комбинацию его частей – сомкнутое в единое кольцо навершие и прямое перекрестие (рис. 1.1). За редким исключением удаётся обнаружить экземпляры с иными признаками, как, например, разомкнутое кольцевое навершие и V-образное перекрестие, вершина изгиба которого направлена вверх от рукояти, характерные для меча из кургана с. Осьмушкино (рис. 1.2).

Рис. 1. Мечи с кольцевым навершием.

1 – вариант с сомкнутым навершием и прямым перекрестием [5, с. 46, рис. 10.4].

2 – вариант с разомкнутым навершием и V-образным перекрестием [12, с. 135, таб. 1.3]

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Кольцевой тип навершия клинкового оружия занял важное место в изучении культуры сарматских кочевников, привлекая внимание многих исследователей и породив ряд дискуссий. Появившись под влиянием культур Востока в заключительном этапе прохоровской культуры, оно стало основным для среднего этапа существования сарматов, оставаясь практически неизменным на протяжении всего периода своего господства и демонстрируя изменения в ведении боя сарматскими кочевниками.

Список литературы К вопросу о сарматском оружии с кольцевым навершием

- Белоусов В.В. Были ли сарматы-катафрактарии: источниковедческий анализ // Археологическое наследие. 2020. № 1(3). С. 325–329.

- Демиденко Ю.В., Мамонтов В.И. Курганы на правом берегу Карповского водохранилища (по материалам Ильёвского курганного могильника) // Древности Волго-Донских степей: сб. науч. ст. Ростов н/Д.: Типография «Аркол», 2017. Вып. № 7. С. 9–42.

- Клепиков В.М. Раннесарматские мечи в Нижнем Поволжье // Вооружение сарматов: региональная типология и хронология: доклады к VI Междунар. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории». (г. Челябинск, 22–24 мая 2007 г.). Челябинск: ЮУрГУ, 2007. С. 51–57.

- Сергацков И.В. Мечи и кинжалы в среднесарматских памятниках Нижнего Поволжья // Вооружение сарматов: региональная типология и хронология: доклады к VI Междунар. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории». (г. Челябинск, 22–24 мая 2007 г.). Челябинск: ЮУрГУ, 2007. С. 58–64.

- Симоненко А.В. Сарматские всадники Северного Причерноморья. 2-е изд. Киев: Издатель Олег Филюк, 2015.

- Скрипкин А.С. Азиатская Сарматия: проблемы хронологии и её исторический аспект. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1990.

- Скрипкин А.С. Азиатская Сарматия во II–IV веках // Сарматы и Восток: избр. тр. / А.С. Скрипкин; сост.: Е.А. Коробкова, А.В. Белицкий. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2010. С. 11–36.

- Скрипкин А.С. Клинковое оружие в разработке хронологии и некоторых вопросов этнополитической истории раннесарматской культуры Волго-Уральского региона // Война и военное дело в скифо-сарматском мире: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. памяти А.И. Мелюковой. Ростов н/Д.: ЮНЦ РАН, 2015. С. 191–197.

- Скрипкин А.С. О происхождении мечей с кольцевым навершием у сарматов в свете миграционной концепции // Сарматы и Восток: избр. тр. / А.С. Скрипкин; сост.: Е.А. Коробкова, А.В. Белицкий. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2010. С. 77–79.

- Скрипкин А.С. Сарматские мечи с кольцевым навершием // Сарматы и Восток: избр. тр. / А.С. Скрипкин; сост.: Е.А. Коробкова, А.В. Белицкий. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2010. С. 335–358.

- Таиров А.Д. Кинжалы с кольцевым навершием из Миякинского района республики Башкортостан // Наука ЮУрГУ: материалы 67-й науч. конф. (г. Челябинск, 14–17 апр. 2015 г.). Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2015. С. 516–520.

- Хазанов А.М. Очерки военного дела сарматов. М.: Наука, 1971.