К вопросу о социальной структуре раннесредневекового населения Верхнего Прикамья (по материалам Неволинских могильников IV-IX веков)-

Автор: Ковтун С.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 (41), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье дается реконструкция социальной структуры населения Верхнего Прикамья эпохи раннего средневековья. Представлены результаты статистико-комбинаторного анализа материалов погребальных памятников неволинской культуры IV-IX вв., не рассматривавшихся ранее в качестве источников социальных исследований. С помощью формализованно-статистических операций и сравнительного анализа были выявлены динамика численного состава и степень поляризации социальных групп (страт) в структуре общества, а также элементы погребального обряда, маркирующие социальный статус индивидов. Материалы этнографических исследований позволили связать прижизненный социальный статус погребенных с его ритуально-мифологическим выражением.

Погребальный обряд, социальная структура, статистико-комбинаторный анализ, хронологические группы, половозрастные группы, социальные страты, социоинформативность

Короткий адрес: https://sciup.org/14522771

IDR: 14522771 | УДК: 903.5

Текст обзорной статьи К вопросу о социальной структуре раннесредневекового населения Верхнего Прикамья (по материалам Неволинских могильников IV-IX веков)-

Итогом Великого переселения на территории Верхнего Прикамья было появление здесь во второй половине I тыс. н.э. новых этнокультурных объединений, составивших основу исторически известных приуральских народов. Успешное изучение этнической истории Прикамья подготовило почву для реконструкции социальной организации проживавших там народов. Картина их социального развития до настоящего времени рассматривалась фрагментарно в контексте решения других исследовательских задач. Отсутствие письменных источников, напрямую связанных с населением Прикамского региона I тыс. н.э., актуализирует проблему всестороннего изучения со-циоинформативных возможностей различных археологических памятников. Данная статья посвящена социальному анализу погребального обряда населения Верхнего Прикамья IV–IX вв. и исследованию социо- информативных возможностей могильников неволин-ской культуры.

Значение погребальных памятников для решения задач социологического плана рассматривалось рядом археологов петербургской и московской школ [Массон, 1976; Мельник, 1993; Ольховский, 1995]. Ценность этого вида источников не вызывает сомнений. В данном случае следует выяснить уровень и особенности социоинформативного потенциала верхнекамских могильников в связи с конкретно-историческими условиями их появления и функционирования. Важными задачами являются: отбор наиболее социо-информативных признаков; выделение среди них маркеров прижизненного социального статуса погребенных; определение наличия, характера и глубины социальной дифференциации населения, оставившего древние некрополи; рассмотрение эволюции социальной структуры на протяжении периода существования культуры (IV–IX вв.).

Археология, этнография и антропология Евразии 1 (41) 2010 © Ковтун С.П., 2010

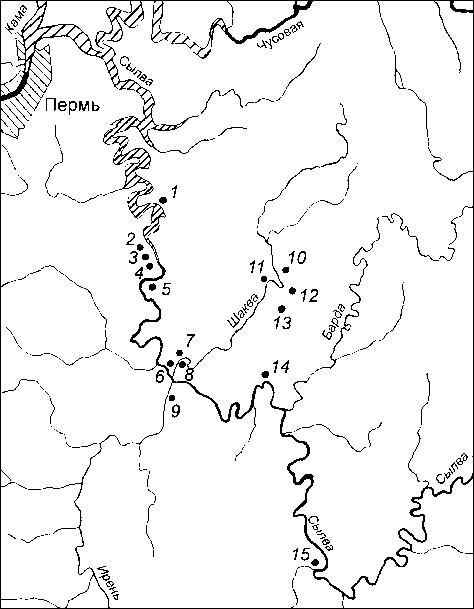

Источники, их этнокультурные особенности, метод исследования, результаты формализации данных

Для исследования были выбраны могильники нево-линской культуры: Бродовский IV–V вв., Верх-Саин-ский VI–IX вв., Неволинский VII–IX вв., расположенные на Среднем Урале, на западном склоне главного хребта. В бассейне р. Сылвы (приток Камы) находятся памятники Бродовский, Неволинский, в среднем течении р. Шаквы (приток Сылвы) – Верх-Саинский (рис. 1).

Принято считать, что в формировании неволин-ской культуры приняли участие мигранты из лесостепной зоны Западной Сибири, преимущественно угроязычные по происхождению, и местное гляденов-ское население (древние пермяне). Гляденовцы жили на берегах Камы и ее крупных притоков с III в. до н.э. По мнению Р.Д. Голдиной, которое разделяет большинство исследователей истории Приуралья, ассимиляция пришельцев гляденовским населением привела к появлению в IV–VI вв. новых археологических культур – неволинской (бассейн Сылвы), поломской (правобережье р. Чепцы) и ломоватовской (Северное Прикамье) [1998, с. 106]. Их носители впоследствии участвовали в этногенезе пракоми-пермяков (нево-линцы и ломоватовцы) и праудмуртов (поломцы).

«Могильники неволинского типа на ранней стадии курганные, с VII в. – бескурганные. Захоронения совершены по типу трупоположения. Погребения преимущественно одиночные, но известны и коллективные. Инвентарь разнообразен: украшения, оружие, конская упряжь» [Там же, с. 106–108]. Неволинский, Верх-Саинский и Бродовский могильники – наиболее сохранившиеся, представительные и изученные памятники неволинской культуры – анализировались методами описательной статистики. Они значительны по числу захоронений (всего 448 грунтовых могил, из них 185 – на Верх-Саинском и 263 – на Нево-линском). На Верх-Саинском некрополе раскопано 108 курганов со 142 погребениями. Бродовский могильник курганный (51 курган, 108 погребений). Имеются антропологические определения пола и возраста многих погребенных. Разработки Р.Д. Голдиной хронологии инвентаря погребальных комплексов [1978, 1987, 1991] и Е.В. Голдиной бусинного материала [2002] делают материалы памятников репрезентативными для статистико-комбинаторных операций, широко применяющихся в российской археологии при решении задач социологического плана [Генинг, Борзунов, 1975; Генинг и др., 1990].

Метод статистико-комбинаторного анализа, предложенный В.Ф. Генингом и В.А. Борзуновым [1975], идеально подходит для сравнения однокультурных памятников, он достаточно прост и эффективен в при-

Рис. 1. Карта-схема расположения могильников неволин-ской культуры.

1 – Горбунятский; 2 – у оз. Дикого; 3 – Заборский; 4 – Калашниковский; 5 – Курманаевский; 6 – Спасский; 7 – Бродовский; 8 – Плехановский; 9 – Неволинский; 10 – Бартымский; 11 – Верх-Саинский;

12 – Копчиковский; 13 – Кляповский; 14 – Сухой Лог; 15 – Усть-Игринский.

менении, что и обусловило его использование в данном исследовании.

Каждый памятник рассматривался как объект, обладающий рядом признаков [Генинг и др., 1990, с. 42–72]. Однако уже на первом этапе реконструкции – при выборе социозначимых артефактов – возникли трудности, обусловленные культурно-историческими условиями формирования могильников. Так, время создания и функционирования памятников охватывает длительный период. Процессы интеграции и ассимиляции пришельцев автохтонными народами Прикамья во второй половине I тыс. н.э., исследованные Р.Д. Голдиной [1998, 1999], условно можно разделить на три этапа:

первый – конец IV – VI в. – появление новых археологических культур, в частно сти неволинской, под влиянием народов степного и лесостепного мира Евразии;

второй – конец VII – середина VIII в. – ослабление влияния иранского мира и проникновение на рассматриваемую территорию угорских и тюркоязычных групп протовенгров и ранних болгар;

третий – IX в. – формирование в новой этнополитической ситуации государства Волжская Болгария и угасание неволинской культуры.

Подобные этнополитические контакты, как показывает история, часто способствовали разложению традиционных общественных отношений и развитию социальной стратификации у древних народов. Однако материал исследуемых могильников, на первый взгляд, демонстрирует определенную однородность структурных элементов погребального памятника как традиционно-бытового объекта*. Это позволяет выдвинуть предположение об однородности самого социума. Отсутствие ярко выраженных надмогильных сооружений VII–IX вв., метрических характеристик курганов IV– VI вв., простота устройства погребальных сооружений на протяжении всего времени функционирования могильников – все это снижает значимость характеристик трудовых затрат, которые традиционно принимаются во внимание многими исследователями при социальной интерпретации погребений**. В этом случае критерии для систематизации и классификации признаков погребального обряда могут быть сформулированы на основании принципа символического детерминизма***, что требует привлечения этнографических данных, восстанавливающих церемонию погребения.

Народом, имевшим общие генетические корни с коми-пермяцким этносом, являются удмурты, предки которых с древних времен заселяли Среднее Прикамье. Погребальный обряд удмуртов XVI–XIX вв. хорошо изучен этнографами [Владыкин, 1994; Шутова, 1991а, б; Иванова, 1991]. По мнению М.Г. Ивановой и Н.И. Шутовой, он отражает стабилизацию многих общих элементов погребального ритуала всего финноязычного населения Прикамья конца IV в. до н.э. – XIX в. н.э. [Иванова, 1991, с. 49; Шутова, 1991а, с. 183–184]. Следовательно, этнографические свидетельства, характеризующие погребальные обычаи удмуртов, могут быть использованы в качестве дополнительных данных по погребальному обряду неволинцев при отборе признаков и интерпретации их значения.

По сведениям этнографов, средневековыми удмуртами кладбище воспринималось как поселение мертвых и таковым выглядело [Шутова, 1991б, с. 6]. Погребения членов патронимий образуют ряды, в которых обычно встречаются женские, мужские и детские захоронения. Планиграфия могильников свидетельствует о древности и универсальности представления народов Прикамья о необходимости хоронить своих родственников – членов патронимической группы – в одном ряду, ближе друг к другу [Там же, с. 7]. На неволинских могильниках VI–IX вв. могилы также располагаются рядами, в каждом 4–14 погребений. При захоронении умерших накрывали берестой или клали на подстилку из досок. Остатки деревянных конструкций и берестяных покрытий сохранились в могильниках IV–IX вв. очень плохо, поэтому они не могут учитываться при формальном анализе.

По мнению И.Н. Смирнова, «удмурты смотрели на смерть как на переход в иную жизнь, где человек сохраняет свою природу, привычки и обстановку» [1890, с. 184–185]. Следовательно, именно погребальный инвентарь мог отражать реальную социальную роль индивида. Поскольку погребальные комплексы мало различаются по видам погребального имущества, описания традиционно учитывавшихся в анализе артефактов были дополнены данными о количестве вещей одного вида в могиле, их месте относительно погребенного, материале.

Отобранные 193 признака были распределены по категориям: размеры и сложность погребальных сооружений (грунтовые или курганные); ориентировка могил и курганов; биологические характеристики погребенных; погребальный инвентарь и жертвенные комплексы. Погребальный набор вещей разделялся по признакам, характеризующим вид, количество, материал, место в могиле относительно костяка. Задача сводилась к тому, чтобы из представленного списка выбрать социоинформативные признаки. Она решалась с помощью статистических операций суммарного и сравнительного анализа погребального обряда могильников, хронологических и половозрастных групп.

Сравнительный анализ хронологических и половозрастных групп погребений

Сравнение элементов погребального обряда, получивших отражение на разных памятниках, позволило установить высокую степень сходства могильников (80 %), а также грунтовых и курганных погребений (87,9 %) [Ковтун, Нелюбина, 2006, с. 25]. Полученные результаты свидетельствуют об устойчивости мифологических традиций населения, оставившего памятники*.

Выявить эволюцию погребального обряда и определить, существует ли какая-либо связь между изменениями в погребальном обряде и основными этапами этнополитических взаимодействий в регионе,

*Результаты сравнительного анализа неволинских могильников и их обоснование опубликованы нами, см.: [Ковтун, Нелюбина, 2006, с. 14–28].

удалось в ходе сравнительного анализа хронологических групп погребений. Он проводился на основе формально-типологических определений погребений, данных Р.Д. Голдиной [Голдина Р.Д., Водолаго, 1990, с. 90–94, 162–173] для погребений IV–V, VI, VII, VIII и IX вв.

Все погребения, для которых имеются хронологические определения, были разделены на группы: 1 – IV–V вв. – 93 курганных погребения Бродовского могильника; 2 – VI в. – 42 курганных и 4 бескурганных погребения Верх-Саинского, а также бескурганное Нево-линского; 3 – VII в. – 28 грунтовых погребений Неволинского, а также 16 курганных и 5 грунтовых погребений Верх-Саинского; 4 – VIII в. – 90 грунтовых и курганное погребение Верх-Саинского, а также 31 бескурганное погребение Неволинского; 5 – IX в. – курганное и 21 грунтовое погребения Верх-Саинского и 5 грунтовых Неволинского могильника.

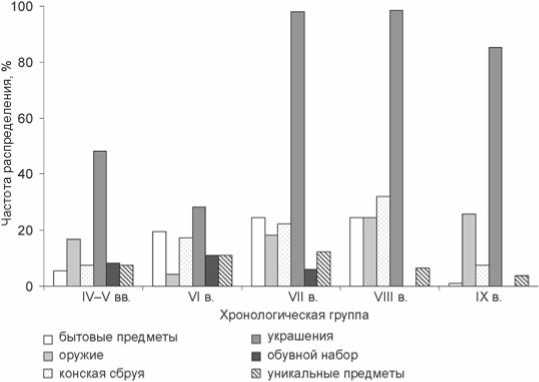

Абсолютная степень сходства между погребениями разных хронологических периодов оказалась невысокой – 45,3 %, что свидетельствует о динамике погребальных традиций. Наибольшее количество специфических признаков выделено для погребений IV–V и VIII вв. Для захоронений раннего этапа культуры это характеристики трудовых затрат на сооружение погребения (размеры курганов и могил), на позднем – признаки, отражающие наличие и набор инвентаря (рис. 2). Группировка признаков выявила некоторые общие для всей культуры размеры могил VI в.: глубина 69–87 см, длина 158–199 и 200–241 см; ширина 73–102 см. Данные параметры близки размерам погребений удмуртов XVI–XIX вв. [Шутова, 1991б, с. 9]. Это позволяет считать их некоторым стандартом для погребального обряда средневековых жителей Прикамья. Могилы, по размерам выходящие за рамки нормы, – особенность группы IV– V вв. Для IV–V вв. наиболее характерна широтная

Рис. 2. Распределение основных категорий инвентаря в хронологических группах погребений неволинских могильников.

ориентировка могил и курганов, западная и южная – ко стяков. В VI–VII вв. произошла смена ориентировки. К VII в. преобладающей стала ориентировка ко стяков на восток. В IX в. наибольшее распространение вновь получил древний обычай хоронить умерших головой на запад. Таким образом, как показывают результаты сравнительного анализа хронологических групп, существенные изменения признаков погребального обряда происходили в IV– VI и VIII–IX вв., что совпадает с моментами взаимодействия древних пермян с угорскими и тюркоязычными группами (конец VII – середина VIII в). Следовательно, существовала явная взаимосвязь между становлением погребальных традиций и основными периодами этнических миграционных процессов на территории Верхнего Прикамья.

Следующий этап исследования – сравнительный анализ половозрастных групп. Детские и взро слые погребения по всем совокупностям признаков об-

Таблица 1. Группировка погребений Бродовского могильника IV–V вв. по социальному и половозрастным признакам погребенных

|

Погребения |

Мужские |

Женские |

Взрослые |

Детские |

Всего |

|||||

|

кол-во |

% |

кол-во |

% |

кол-во |

% |

кол-во |

% |

кол-во |

% |

|

|

Всего |

21 |

100 |

26 |

100 |

47 |

100 |

12 |

100 |

59 |

100 |

|

Рядовые малоимущих 15–55 лет (группа 1) |

11 |

52,4 |

13 |

50,0 |

24 |

51,1 |

5 |

41,7 |

29 |

49,2 |

|

Рядовые мужчин 30–60 лет; женщин 20– 50 лет (группа 2) |

7 |

33,3 |

6 |

23,1 |

13 |

27,7 |

– |

– |

13 |

22,0 |

|

Военных предводителей 30–45 лет и знатных женщин 25–50 лет и детей (группа 3) |

3 |

14,3 |

5 |

19,2 |

8 |

17,0 |

2 |

16,7 |

10 |

16,9 |

|

Безынвентарные |

– |

– |

2 |

7,7 |

2 |

4,3 |

5 |

41,7 |

7 |

11,9 |

наруживают невысокую степень сходства – 25 %. Между мужскими и женскими погребениями средняя степень сходства по совокупностям признаков также невысока – 30,4 %.

Таким образом, формальный анализ погребений производился по выборкам захоронений мужчин, женщин и детей. Он включал подсчет коэффициентов взаимовстречаемости признаков погребений (cм.: [Ге-нинг и др., 1990, с. 98]) и графическое выражение полученных закономерностей. В результате удалось вы- явить наиболее социодифференцирующие категории и признаки: для погребений мужчин – разные виды оружия, для женщин – отдельные виды украшений и их количество. Графы распались на компоненты, содержащие пучки наиболее взаимозависимых признаков, представленные как идеальные модели мужских, женских и детских групп захоронений (по три для каждой выборки). В соответствии с полученными моделями погребения были разделены на три основные группы (табл. 1–3). Они различались по количеству и

Таблица 2. Группировка погребений Верх-Саинского могильника VI–IX вв. по социальному и половозрастным признакам погребенных

|

Погребения |

Мужские |

Женские |

Взрослые |

Детские |

Всего |

|||||

|

кол-во |

% |

кол-во |

% |

кол-во |

% |

кол-во |

% |

кол-во |

% |

|

|

Всего |

52 |

100 |

66 |

100 |

118 |

100 |

6 |

100 |

124 |

100 |

|

Рядовые малоимущих (группа 1) |

31 |

59,6 |

38 |

57,6 |

69 |

58,5 |

– |

– |

69 |

55,6 |

|

В том числе: 16–45 лет или возраст не определен (1а) |

6 |

11,5 |

7 |

10,6 |

13 |

11,0 |

– |

– |

13 |

10,5 |

|

18–25 лет или возраст не определен (1б) |

15 |

28,8 |

14 |

21,2 |

29 |

24,6 |

– |

– |

29 |

23,4 |

|

30–35 лет женщин; 40–50 лет мужчин или возраст не определен (1в) |

10 |

19,2 |

17 |

25,7 |

27 |

22,9 |

– |

– |

27 |

21,8 |

|

Рядовые среднего достатка (группа 2) |

13 |

25 |

20 |

30,3 |

33 |

28,0 |

2 |

33,3 |

35 |

28,2 |

|

В том числе: 16–30 лет или возраст не определен (2а) |

10 |

19,2 |

9 |

13,6 |

19 |

16,1 |

2 |

33,3 |

21 |

16,9 |

|

30–50 лет или возраст не определен (2б) |

3 |

5,8 |

11 |

16,7 |

14 |

11,9 |

– |

– |

14 |

11,3 |

|

VI–VII вв. (2в) |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Знати, зажиточных (группа 3) |

6 |

11,5 |

7 |

10,6 |

13 |

11,0 |

3 |

50,0 |

16 |

12,9 |

|

Безынвентарные |

2 |

3,8 |

1 |

1,5 |

3 |

2,5 |

1 |

16,7 |

4 |

3,2 |

Таблица 3. Группировка погребений Неволинского могильника VI–IX вв. по социальному и половозрастным признакам погребенных

|

Погребения |

Мужские |

Женские |

Взрослые |

Детские |

Всего |

|||||

|

кол-во |

% |

кол-во |

% |

кол-во |

% |

кол-во |

% |

кол-во |

% |

|

|

Всего |

83 |

100 |

119 |

100 |

202 |

100 |

6 |

100 |

208 |

100 |

|

Рядовых малоимущих (группа 1) |

49 |

59,0 |

65 |

54,6 |

114 |

56,4 |

– |

– |

114 |

54,8 |

|

В том числе: 20–35 лет или возраст не определен (1а) |

6 |

7,2 |

17 |

14,3 |

23 |

11,4 |

– |

– |

23 |

11,1 |

|

18–40 лет или возраст не определен (1б) |

23 |

27,7 |

31 |

26,1 |

54 |

26,7 |

– |

– |

54 |

26 |

|

30–35 лет женщин, 40–50 лет мужчин или возраст не определен (1в) |

20 |

24,1 |

17 |

14,3 |

37 |

18,3 |

– |

– |

37 |

17,8 |

|

Рядовые среднего достатка (группа 2) |

24 |

28,9 |

40 |

33,6 |

64 |

31,7 |

3 |

50 |

67 |

32,2 |

|

В том числе: 20–40 лет или возраст не определен (2а) |

8 |

9,6 |

20 |

16,8 |

28 |

13,9 |

3 |

– |

31 |

14,9 |

|

30–50 лет или возраст не определен (2б) |

12 |

14,5 |

20 |

16,8 |

32 |

15,8 |

– |

– |

32 |

15,4 |

|

VI–VII вв. (2в) |

4 |

4,8 |

– |

– |

4 |

2 |

– |

– |

4 |

1,9 |

|

Знати, зажиточных (группа 3) |

9 |

10,8 |

12 |

10,6 |

21 |

10,4 |

3 |

50 |

24 |

11,5 |

|

Безынвентарные |

1 |

1,2 |

2 |

1,7 |

3 |

1,5 |

– |

– |

3 |

1,4 |

набору погребального инвентаря, в некоторых случаях – по размерам могил. Исходя из положения об отражении прижизненного социального статуса умершего в обряде погребения [Добролюбский, 1982; Массон, 1976; Binford, 1971; Saxe, 1971], группы были определены как социальные страты.

Социологический анализ погребений

Основной социально-экономической ячейкой брачносемейной структуры прикамских народов в III–V вв., по мнению Р.Д. Голдиной, была большая патриархальная семья, которая сохранялась до конца I тыс. н.э. «Могильники этого времени нередко содержат захоронения членов одной общины и сравнительно невелики» [Голдина Р.Д., 1999, с. 257]. Все это позволяет рассматривать неволинские памятники как общинные кладбища и считать, что различия между группами захоронений, установленные в ходе формального анализа, отражают дифференциацию внутри общины.

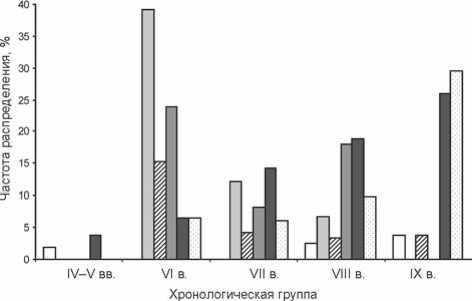

На разных этапах существования культуры выделенные страты проявляли себя по-разному – имели неодинаковый удельный вес (см. табл. 1–3). На могильниках IV–VI вв. преобладают погребения группы 1, которые характеризуются минимальным набором вещей и отсутствием наиболее значимых с позиции престижности предметов: оружия в могилах мужчин, редких видов украшений в погребениях женщин (рис. 3). Умершие страты 1 сопровождались лишь самыми необходимыми предметами, являвшимися неотъемлемыми элементами общекультурной традиции погребения, – символами потустороннего благополучия покойного, вне зависимости от его общественного положения. Это фрагменты керамической посуды, ножи, изредка один-два вида украшений (бусы или пронизки). В мужских захоронениях представлены пряжки и наконечники ремней. Обычай класть в могилы данные виды инвентаря у прикамского населения сохранялся до этнографической современности [Иванова, 1991, с. 49].

К группе 2 IV–VI вв. отнесены мужские захоронения, в которых имеется набор инвентаря группы 1, а также костяные наконечники стрел. Локализация наконечников стрел в области костей таза и ног погребенных (в некоторых могилах более позднего времени там же находились колчаны для стрел) дает основание для предположения о прижизненной профессиональной деятельности умерших (охота, военно-охранная деятельность). Об особом статусе индивидов группы 2 среди рядовых общинников свидетельствует также длина их могил, превышающая норму, – более 241 см. К данной группе были отнесены также женские захоронения с набором инвентаря, который локализовался в определенном месте: бусы или пронизки находились в области грудного отдела или костей ног (3–5 экз.), пряжки

□ зооморфные подвески D зооморфные пронизки гривны или серебряные пластины □ монеты

□ браслеты □ перстни

Рис. 3. Распределение наиболее редко встречающихся украшений в хронологических группах неволинских могильников.

(до 3 экз.), ножи – правой бедренной кости или колена и фрагменты керамики – костей ног или головы.

Маркерами группы 3 погребений IV–VI вв., независимо от пола умерших, являлись превышающие норму длина и глубина могил, а также длина курганных канавок. Характерный набор погребальных вещей мужчин – клинок, костяные наконечники стрел (в области ко стей таза и ног) и предметы конской сбруи. В могилах женщин кроме традиционного набора вещей найдены редко встречающиеся предметы – золотые подвески, пряслица, шилья, иногда наконечники стрел (по 1 экз.), которые чаще всего располагались в области грудного отдела. В целом по количеству погребального инвентаря группы погребений IV–VI вв. различаются незначительно. Однако специфика состава вещевого набора (расширение ассортимента вещей) погребений группы 3 позволяет отграничить их от основной массы и интерпретировать как захоронения знатных лиц. Статус мужчин этой страты в IV–VI вв., судя по наборам погребального инвентаря, определялся их руководящей ролью в военной деятельности.

Специфика групп VII–IX вв. проявляется в наборе и количестве сопроводительного инвентаря. Погребения группы 1 имеют те же признаки, что и на предшествующем этапе. В VII в. в захоронениях мужчин группы 2 к наконечникам стрел и единичным деталям пояса добавились копья.

Среди погребений VIII–IX вв., по сравнению с предыдущими хронологическими периодами, самый высокий удельный вес погребений социальной страты 2 (43,3 % –VIII в. и 46,9 % – IX в.). Умершие были похоронены с набором инвентаря, который наиболее полно отражает представления о потребностях индивида в потустороннем мире. Археологические индикаторы группы 2 VII–IX вв. – устойчивые, повторяющиеся признаки, составляющие основу погребальных традиций автохтонного населения Прикамья. Так, коньковые привески в могилах женщин связаны с культом коня – символом женщины и посредником между миром людей и водной стихией потустороннего мира [Владыкин, 1994, с. 89]. Важнейшим атрибутом индивидов и страт 2 и 3 являлся пояс. Семантический статус пояса в ко стюме удмуртов XVI–XIX вв. определялся его связью с центром тела человека. Считалось, что пояс имел охранительные свойства: снимая его, человек выходил из социума. Возможно, пояс был маркером возрастного статуса индивида, прошедшего инициацию, его социальной зрелости. Пояс и топор являлись атрибутами воина-дружинника у многих народов – хазар, аваров и др. [Плетнева, 1993, с. 167]. На основании подобных этнографических параллелей мужские погребения группы 2 с устойчивым сочетанием признаков (топор и наконечники стрел (до 7 экз.), предметы для добывания огня и некоторые детали пояса (чаще пряжки)) были интерпретированы как могилы воинов и охотников зрелого возраста. Правильность такого толкования подтверждается антропологическими определениями возраста умерших, имеющимися для некоторых погребений (16–50 лет). По-видимому, в VIII–IX вв. у части общинников появилось больше возможностей выразить в погребальном обряде свои мифологические представления о социальной роли индивида. Эти возможности, вероятно, были подготовлены изменениями как в культурной, так и в экономической сферах: у верхнекамских народов в связи с их этнической консолидацией в условиях противостояния угорским и тюркоязычным пришельцам окончательно оформилась мифологическая картина мира, развивались комплексное хозяйство, торговый обмен и ремесленное производство*.

Во многих погребениях зажиточных женщин, как и захоронениях верхушки общества, обнаружены монеты, в т.ч. серебряные. Серебряные монеты, стеклянные и каменные бусы, поясную гарнитуру привозили из Византии и Хорезма. Пермские торговцы выменивали их на мед, меха и воск [Голдина Р.Д., 1999, с. 391]. Наличие серебряных монет и других привозных предметов в могилах женщин может свидетельствовать о причастности представителей страты 2 и 3 к торговому обмену и дает основание определять их как зажиточных членов общины, имевших доступ к ремесленной продукции. По степени престижности и символическому смыслу монеты в загробном мире могли заменить набор других украшений, которым

*Об этих изменениях см.: [Голдина Р.Д., 1999, с. 381–392].

они уступали по практической значимости в реальной жизни*. Как указывает Н.И. Шутова, исследовавшая обычаи удмуртов XVI–XIX вв., в некоторых случаях серебряную монету бросали в могилу взамен снятых с умершего металлических украшений. Она была необходима, во-первых, чтобы «откупить место», во-вторых, откупиться от шайтана, который будет мучить человека после смерти за то, что тот долго жил на земле, и, в-третьих, монеты означали благополучие как в реальной, так и в загробной жизни. В некоторых могилах VII–VIII вв. монеты представлены в сочетании с одним-двумя другими предметами. Такие погребения, несмотря на скудный набор инвентаря, на наш взгляд, также можно идентифицировать как захоронения общинников социального ранга 2, если есть и другие признаки (например, размеры могил), маркирующие данный статус. Вполне возможно, что не только монеты, но и другие украшения высокого семиотического статуса (например, подвески, особенно зооморфные, поясные украшения) могли заменять собой остальные детали костюма. Если принять подобное предположение, то женские погребения группы 3 IV–VI вв. правомерно считать захоронениями знатных женщин, несмотря на скудный сопроводительный инвентарь.

Характерная черта погребений высшей социальной страты (группа 3) VIII–IX вв. – перегруженность предметами, необходимыми для ритуала погребения. Например, в погребениях женщин чрезмерно много украшений. Подвески, браслеты, бусы встречались и в захоронениях мужчин. В их могилах отмечено более семи наконечников стрел. Все редкие предметы – металлические котелки, остатки золотых и серебряных масок, зеркала, ткань с серебряными вставками – были обнаружены в могилах группы 3. Разные по мифологическому и практическому значениям, они могли выражать один культурный смысл – стремление к индивидуализации отдельных представителей социума. В традиционных культурах, где алгоритм поведения членов общества един и строго определен, наличие признаков индивидуализма является доказательством стратифицированности социума. Большие размеры могил – признак особого отношения сородичей к умершему. Сабли в сочетании с другим оружием маркируют высокое положение их обладателей в военной иерархии. Можно предположить, что миграции угорских и тюркоязычных групп протовенгров и ранних болгар в конце VII – начале VIII в. способствовали повышению роли военных предводителей и захвату ими ключевых позиций и в деятельности, связанной с развитием ремесла и торгового обмена. Мужские захоронения этой страты нередко содержат по два пояса. В VI–VII и IX вв. верхушка общества по составу была примерно одинаковой – 11,7 и 11,6 % соответственно. В IV–V вв. она имела максимальный удельный вес (см. табл. 1). Погребений ее представителей, датируемых VIII в., несколько меньше (8,6 %), чем других периодов, однако они самые богатые.

Детские погребения также делятся на три группы, но индентифицировать их с группами взрослых было бы неправильно. Как показал сравнительный анализ по возрастным группам, в обществе, оставившем исследуемые могильники IV–IX вв., сложилось представление о неодинаковых социальных ролях детей и взрослых в загробной жизни, что обусловило различия в обряде захоронения. Кроме того, инвариантность детских погребений в большей степени, чем взрослых, могла быть обусловлена возрастным фактором. Можно предположить, что набор погребального инвентаря ребенка изменялся в зависимости от степени его вовлеченности в социальную практику, которая была связана с процессом его биологического взросления и постепенным входом в жизнь своей социальной группы. Поэтому по составу вещей могилы детей разных возрастов, несмотря на принадлежность их родителей к одной ранговой группе, могли быть неодинаковыми. Возможно, погребение подростка, который прошел инициацию и участвовал в некоторых видах деятельности взрослых (хозяйственной, военной), отличалось от погребения младенца, не участвовавшего в социальной практике. И наоборот, дети, принадлежавшие по своему происхождению к разным социальным стратам, могли быть похоронены сходным образом, если степень их участия в жизни общества, соответствующая возрасту, была одна и та же.

Безынвентарные погребения, размеры которых меньше определенной нормы, могли принадлежать младенцам, а захоронения с вещами двух-трех типов (чаще всего с височными подвесками и бусами или пронизками и глиняными сосудами) – детям допод-росткового возраста. Подростковый возраст начинался, по-видимому, с момента инициации и не зависел от биологического критерия. Об этом свидетельствует наличие инвентаря во всех захоронениях детей старше шести лет. Однако детские захоронения групп 2 и 3 имели, по-видимому, не только возрастной, но и статусный характер: в их составе оказались захоронения детей разных возрастов – от младенческого до семи-восьмилетнего. Все дети были погребены в могилах, длина или глубина которых значительно превышала норму, с предметами инвентаря взрослых захоронений группы 2. В погребениях мальчиков-подростков 10–12 лет (группа 3) имелся набор инвентаря, характерный для мужских погребений группы 2 VIII–IX вв.

Таким образом, в VIII–IX вв., сохранив свои биологические основы, половозрастное деление оказалось связанным с социально-ролевыми функциями индивидов, их наследственной принадлежностью к той или иной социальной страте.

Заключение

В результате исследования реконструирована трехступенчатая структура древнепермского социума IV– IX вв., что соответствует трихотомической модели мира финно-угров Прикамья, структурообразующим началом которой был сам человек [Владыкин, 1994, с. 65]. В погребальном обряде носителей неволинской культуры нашла отражение половозрастная, имущественная, ранговая и потестарная дифференциация.

В IV–VI вв. деление на три группы отражало преимущественно профессионально-ранговую и по-тестарную дифференциацию, происходившую на военно-политической основе. При однородности имущественного достатка всего общества ранг погребаемого лица выражался в первую очередь через трудовые затраты.

В VII–VIII вв. соотношение различных страт изменилось. В среде рядовых общинников появились признаки имущественной дифференциации. Границы между социальными стратами стали более четкими благодаря расширению набора инвентаря в могилах, что позволяет выявить и некоторые возрастные группы. Деление рядового населения на две социальные страты, а также их дробление на несколько прослоек (см. табл. 1–3) – следствия двух процессов: первый – выделение наиболее бедной части и наиболее зажиточной, которая занимала промежуточное положение между рядовым населением и верхушкой общества (соответственно группы 1 и 2); второй – деление на некоторые подгруппы (1а, 1б и 1в, а также 2а и 2б) отражало не только ранговую, но и возрастную дифференциацию общества, а среди мужских захоронений – профессиональную. Об этом свидетельствует неодинаковое функциональное назначение вещей, маркирующих могилы, для которых определен возраст умерших.

К IX в. преобладающим становится средний социальный слой. Погребения верхушки профессионально-ранговой и потестарной структур в VIII–IX вв. характеризуются некоторыми признаками индивидуальности. Наличие вещей, которые привозили в Верхнее Прикамье и вывозили из него пермяне, осваивавшие в это время Волго-Балтийский торговый путь [Голдина Р.Д., 1999, с. 391], в могилах мужчин страты 3 свидетельствуют об их активной роли не только в военно-охранной деятельности, но и в организации торгового обмена. Деятельность по руководству и ор- ганизации торгового обмена способствовала концентрации в руках представителей высшей страты престижных ценностей и выделению органов управления на плутократической основе.

Формирование социальной структуры населения Верхнего Прикамья происходило в связи с этнической консолидацией и необходимостью отстаивать свою этнокультурную идентичность в условиях сложных миграционных и политических процессов. Социальные страты различались не столько по показателям уровня трудовых затрат на погребение или богатству погребального инвентаря, сколько по степени следования устойчивой мифологической традиции погребального обряда. Доказательство стратифицированности раннесредневекового общества Верхнего Прикамья – разные по степени следования мифологической традиции отдельными социальными группами погребения, в зависимости от времени и исторической ситуации. В целом социальная структура верхнекамского населения второй половины I тыс. н.э. строилась на тех же структурирующих принципах, что и мифологическая картина мира. Это нашло символическое выражение в общих традициях погребального обряда финноязычных этнических образований эпохи средневековья.