К вопросу о средствах формирования профессиональных компетенций будущих фельдшеров

Автор: Медведева И.Н., Прокофьева Е.Ю.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 9, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена подходам к разработке современных средств формирования профессиональных компетенций студентов медицинских колледжей, представлены задания на анализ достаточности данных, рассмотрена специфика подхода к их разработке для обучения студентов-медиков, обозначены результаты апробации, приведены примеры таких заданий по дисциплине «Детские инфекции». Отметим, что одна и та же профессиональная ситуация и поставленный к ней вопрос могут послужить основой для разных выводов в зависимости от сформулированных утверждений. Это дает возможность преподавателю варьировать задание, отрабатывать знания и умения будущего медика, погружая его в разные аспекты профессиональной деятельности. При этом важно отметить, что в сформулированных утверждениях каждый раз описаны конкретные профессиональные действия фельдшера, предлагаются различные их варианты. Материал может быть использован в качестве дидактического сопровождения на практических занятиях при реализации образовательных программ по подготовке будущих фельдшеров.

Профессиональные компетенции, средства формирования, профессионально ориентированные ситуационные задачи, задания на анализ достаточности данных

Короткий адрес: https://sciup.org/149146104

IDR: 149146104 | УДК: 377.1 | DOI: 10.24158/spp.2024.9.7

Текст научной статьи К вопросу о средствах формирования профессиональных компетенций будущих фельдшеров

1Псковский государственный университет, Псков, Россия, , 2Российский педагогический университет имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия,

С введением новых федеральных государственных образовательных стандартов СПО (с 1 сентября 2023 г. в медицинских колледжах вступил в силу обновленный ФГОС СПО) предъявляются новые требования к системе среднего профессионального образования. Программы модернизации СПО определены новыми нормативно-правовыми и законодательными принципами, целью которых являются устранение дефицита кадров в лечебно-профилактических учреждениях, введение в образовательный процесс изучения медицинских информационных систем, профессионально-личностное развитие будущего медицинского работника. Ведущей основой ФГОС СПО служит компетентностный подход в обучении, в рамках которого результатами профессионального образования выступают профессиональные и общие компетенции выпускника. Стратегия развития профессионального образования заключается в использовании современных средств формирования профессиональных компетенций (ПК) обучающихся, разработке контрольно-оценочных средств, направленных на мониторинг результатов обучения и получение обратной связи.

В то же время преподавателю сложно разрабатывать практико-ориентированные задачи, требующие объединения имеющихся знаний и умений, выполнение которых способствовало бы формированию профессиональных компетенций. Данный вопрос нуждается в проработке, необходимо актуализировать методическое сопровождение учебного процесса. Важность данной проблемы обусловлена значимостью формирования профессиональных компетенций будущих фельдшеров в процессе обучения. Анализ научной (Гришанов, Копылов, 2019; Медведева, 2022; Томильцев, Мальцев, 2018) и методической1 литературы показал недостаточность разработанности методического обеспечения формирования профессиональных компетенций обучающихся СПО. Более подробно аргументация изложена в нашей предыдущей работе2.

Профессиональная компетентностная модель выпускника медицинского колледжа является образовательным результатом в соответствии с ФГОС СПО и должна соотноситься с содержанием проф-стандарта «фельдшер». В рамках исследования было проанализировано методическое сопровождение междисциплинарного курса «Лечение пациентов детского возраста», в том числе изучены используемые средства формирования профессиональных компетенций. Дополнительно проведен опрос 30 преподавателей Псковского медицинского колледжа и Санкт-Петербургского фельдшерского колледжа.

Анкетирование показало, что большинство респондентов представляют, как нужно внедрять компетентностный подход в процесс обучения будущих медицинских работников. Вместе с тем, когда вопросы касаются преподаваемой ими дисциплины/модуля, то 27 % опрошенных не понимают, как именно это делать, какими средствами, только 54 % участников исследования считают, что на дисциплинах формируют профессиональные компетенции, при этом 80 % для этого используют готовые задания и тестовые материалы из учебников. Таким образом, назрела необходимость разработки дополнительного методического сопровождения, создания заданий, соответствующих современным тенденциям в образовании в соответствии с ФГОС СПО.

В ходе поиска актуальных средств формирования профессиональных компетенций были рассмотрены задания на анализ достаточности данных по элементарной математике, включенные в тест GMAT и предназначенные для абитуриентов. С помощью этих заданий проверяется не только понимание изученного материала, но и умение проводить анализ исходной информации на ее достаточность для ответа на поставленный вопрос, проявлять способность критически мыслить, выделять важное. Все задания имеют строго заданную структуру, состоящую из вводной части, главного вопроса и дополнительной информации в виде двух утверждений (1) и (2). К каждому заданию предлагаются пять стандартных вариантов ответа (A–E), в которых обучающиеся должны определиться с достаточностью утверждений для ответа на главный вопрос задания3. Более подробно такие задания, разработанные для студентов, изучающих высшую математику, обсуждаются в нашей работе (Медведева, 2022: 83–84), здесь приведены развернутые формулировки стандартных ответов:

-

А) утверждения 1 достаточно для ответа на вопрос, а утверждения 2 недостаточно;

-

В) утверждения 2 достаточно для ответа на вопрос, а утверждения 1 недостаточно;

-

С) оба утверждения вместе дают возможность ответить на вопрос, однако ни одно из них не достаточно по отдельности;

-

D) каждого из утверждений по отдельности достаточно для ответа на вопрос;

-

Е) вместе оба утверждения (1 и 2) не достаточны для ответа на вопрос.

Структура таких заданий была положена в основу разработки средств формирования профессиональных компетенций будущих фельдшеров (по дисциплине «Детские инфекции»). При этом в качестве вводной части (основной ситуации) в каждом задании предлагается конкретная профессионально-ориентированная ситуация, относящаяся к формированию компетенций: ПК 2.1–2.4 (в соответствии с ФГОС СПО от 2022 г.).

Пример 1 . Вводная часть. Мальчик Е. 4 лет болен 6-й день. У него наблюдаются такие симптомы: высокая температура, головная и мышечная боль, тошнота и снижение аппетита. Примерно 10 дней назад вся семья была в Дагестане у родственников. Важно отметить, что ребенок не привит. Можно ли предположительно поставить диагноз «полиомиелит», если:

-

1) известно, что на 7-й день появилось нарушение глотания и возможности говорить;

-

2) известно, что на 7-й день появилась рвота.

Комментарий : дополнительная информация о том, что у ребенка появился бульбарный синдром, признаками которого служат нарушение глотания и возможности говорить, представленные в утверждении 1, позволяют предположить полиомиелит, а появления рвоты, которая также выступает частым симптомом многих патологических состояний у детей, при симптоматике, представленной во вводной части, будет недостаточно для постановки предположительного диагноза. Правильный ответ А.

Пример 2 . Сохраним вводную часть и поставленный вопрос из примера 1, при этом изменим дополнительные утверждения:

-

1) при обследовании выявлены гипергидроз, тахикардия, низкое артериальное давление;

-

2) при обследовании выявлены низкий мышечный тонус на верхних конечностях, парез нижних конечностей с исчезновением сухожильных рефлексов.

Комментарий : в утверждении 1 прописаны вегетативные нарушения, которые могут наблюдаться при различных заболеваниях и не предоставляют информации для дополнения данных профессиональной ситуации для предположения полиомиелита, однако в утверждении 2 обозначены признаки полиомиелитического синдрома, которые могут указывать на возможное развитие заболевания. Правильный ответ В.

Для того чтобы правильно выполнить рассмотренные задания, студент должен иметь хорошее представление об основных признаках заболевания в разные периоды его течения, уметь выбирать необходимые диагностические методы, проводить исключение из списка похожих заболеваний, оценивать сведения анамнеза, которые помогают определить источник заболевания (как произошло заражение), историю вакцинации пациента, анализировать имеющиеся данные для установления окончательного диагноза. Следовательно, решение данных задач способствует формированию компетенции ПК 2.1.

Пример 3 . Вводная часть. Мама девочки А. 3,5 лет обратилась за медицинской помощью на 2-й день заболевания. На основании данных субъективного и объективного обследования фельдшер выставил диагноз «ротавирусный гастроэнтерит», по степени тяжести – легкое течение, рекомендованы необходимое лечение и уход за ребенком. Необходимо провести мониторинг терапии, требуемой для скорейшего выздоровления пациента, если рекомендовано:

-

1) амбулаторное лечение, режим по состоянию ребенка, питание по возрасту – молочно-растительное, щадящее, восполнение объема потерянной жидкости (оральная регидратация);

-

2) «Полисорб», «Кипферон», «Нурофен», пробиотики, ферментные препараты.

Комментарий : терапия, сформулированная в утверждениях 1 и 2, полностью соответствует клиническим рекомендациям по лечению, представленной в профессиональной ситуации степени тяжести инфекционного заболевания, и совместное ее проведение позволит повысить эффективность процесса выздоровления. Правильный ответ С.

Пример 4 . Оставим вводную часть и вопрос неизменными из примера 3, при этом поменяем дополнительную информацию в утверждениях:

-

1) лечение на дому, диетотерапия, восстановление водно-электролитного баланса с учетом возраста ребенка, массы тела, «Неосмектин», Lactobacillus GG, «Арбидол», «Ибупрофен»;

-

2) амбулаторное лечение под контролем фельдшера, питание механически и химически щадящее, «Регидрон», «Энтеросгель», Bifidumbacterin, «Кипферон», «Нурофен».

Комментарий : дополнительная информация, прописанная в утверждениях, каждая по себе является самостоятельной и необходимой терапией при ротавирусной инфекции, так как прописан соответствующий уход и группы препаратов. Правильным ответом является D.

Для того чтобы верно выполнить задания, приведенные в примерах 3, 4, обучающийся должен иметь знания о принципах комплексной терапии, клинико-фармакологических группах, международных названиях лекарственных препаратов, их фармакологических свойствах, уметь осуществлять контроль эффективности назначенной терапии с учетом степени тяжести заболевания. Таким образом, это задание способствует формированию компетенции ПК 2.2.

Пример 5 . Вводная часть. Мальчик А. 5 лет болен уже 6-й день. В первые дни заболевания, после сбора анамнеза, объективного обследования и лабораторных данных, был поставлен окончательный диагноз «инфекционный мононуклеоз», по степени тяжести – легкое течение. Нужно определить, наступило ли выздоровление пациента, необходимое для выписки его в детское дошкольное учреждение, если:

-

1) у ребенка при обследовании выявлены симптомы: температура тела в норме, увеличение печени 2,0 см, селезенки 0,5 см ниже края реберной дуги, увеличение внутрибрюшных лимфатических узлов;

-

2) срок изоляции ребенка составил 5 дней от начала заболевания.

Комментарий : симптомы из утверждения 1 и срок изоляции пациента из утверждения 2 не соответствуют клиническим протоколам, по которым выписку пациентов детского возраста с инфекционным мононуклеозом производят только после полного отсутствия симптомов и признаков усугубления заболевания и периода изолирования пациента не менее 7 дней от начальных проявлений болезни. Таким образом, дополнительная информация из утверждений оставит вопрос без ответа, поэтому правильный ответ Е.

Обучающийся должен знать сроки изоляции пациента, установленные в нормативных документах, уметь определять критерии временной нетрудоспособности при конкретном инфекционном заболевании и осуществлять наблюдение за состоянием пациента при лечении и в процессе выздоровления. Таким образом, это задание способствует формированию компетенций ПК 2.3 и 2.4.

На основании приведенных примеров можно отметить, что одна и та же профессиональная ситуация и поставленный к ней вопрос могут быть основой для разных выводов в зависимости от сформулированных утверждений. Это дает возможность преподавателю варьировать задание, отрабатывать знания и умения будущего медика, погружая его в разные аспекты профессиональной деятельности. При этом важно отметить, что в сформулированных утверждениях каждый раз описаны конкретные профессиональные действия фельдшера, предлагаются различные их варианты, в ходе критического анализа студент ищет единственно правильное решение профессиональной задачи.

Далее приведены результаты пробного тестирования студентов, изучивших дисциплину «Детские инфекции». В тестировании приняли участие 64 обучающихся из Псковского медицинского колледжа и Санкт-Петербургского фельдшерского колледжа. Тест состоял из заданий представленных в настоящей статье типов (примеры 1–5).

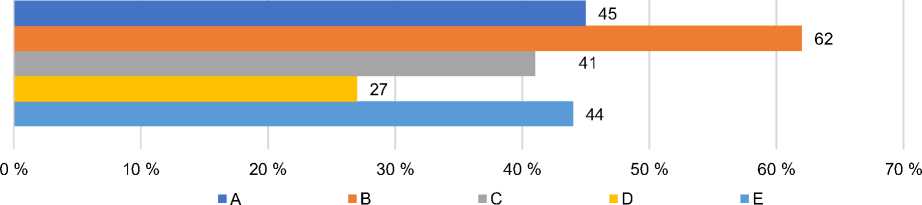

Результаты тестирования показали, что доля правильных ответов выше на 4-м курсе обучения и составляет 59 %, на 3-м – 39 %. Хотя дисциплина изучалась только на 3-м курсе, распределение ответов подтверждает, что формирование профессиональных компетенций происходит на протяжении всего обучения (рисунок 1).

Рисунок 1 – Распределение правильных ответов по всем тестируемым, %1

Figure 1 – Distribution of Correct Answers for All Test Takers, %

1 Все рисунки в статье составлены авторами.

Лучше всего обучающиеся выполняют задания типа А или В, они ближе к традиционным. Больше всего затруднений вызывали задания D и С, при решении которых требовался всесторонний анализ достаточности информации.

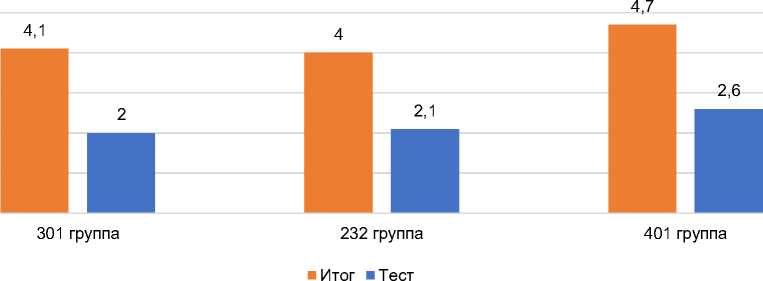

Сравним результаты оценивания с помощью стандартных средств и с помощью заданий на анализ достаточности данных. Мы видим, что средняя оценка при традиционном оценивании находится в интервале от 4,0 до 4,7, в это же время оценка по тесту с новыми заданиями находится в промежутке от 2,0 до 2,6, т. е. ни одна из групп не смогла справиться с заданиями удовлетворительно. У студентов выявились серьезные затруднения в применении имеющихся знаний и умений в профессиональной ситуации, они теряются при виде неожиданной формы задания, затрудняются в принятии решений, требующих критического анализа представленной информации (рисунок 2).

Рисунок 2 – Сравнение среднего балла по итогам стандартного оценивания и по результатам теста

Figure 2 – Comparison of Average Score from Standardized Assessment and Test Results

После завершения всех видов проверки и знакомства с полученными результатами студентам была предоставлена возможность самим проанализировать результаты и объяснить несоответствие хороших итоговых оценок и очень низких результатов по экспериментальному тесту.

Анкетирование студентов было проведено после завершения промежуточной аттестации (заметим, что оценки по апробируемому тесту не повлияли на итоговую оценку обучающихся). Ответы подтвердили, что знаниевой базой для выполнения заданий респонденты обладали, весь материал изучили, содержанием дисциплины владели и имели вполне достаточный уровень подготовки, чтобы ответить на вопросы правильно. В качестве причины, по которой не были выполнены задания, студенты называли необычность, неожиданность задания, нестандартную форму представления, «нас так не учили». Больше половины опрошенных оценили задания как интересные и полезные для своей профессиональной подготовки и предложили более частое их использование не только в рамках этой дисциплины, они посчитали необходимым разработать такие задания по другим дисциплинам.

Задания на анализ достаточности данных способствуют формированию профессиональных компетенций в процессе теоретического обучения будущих фельдшеров, погружают обучающихся в конкретную профессиональную проблему, побуждают всесторонне анализировать и оценивать ситуацию, выявлять главное, принимать правильные решения от выделения достаточных симптомов при постановке диагноза до оценки достаточности назначенного лечения. Предложенные задания позволяют эффективно объединить профессионально ориентированную ситуационную задачу, тестовую форму представления задания, имеющего равнопривлекательные дистракторы, при этом ответ трудно просто угадать. Методика использования заданий на анализ достаточности данных может быть различной в зависимости от поставленных целей: как средства формирования; средства оценивания ПК в ходе текущей, итоговой или промежуточной аттестации; средства самооценки в ходе самостоятельной работы. При разработке инструментария необходимо применять реальные профессиональные случаи из практики. Для будущего фельдшера появляется возможность накопить опыт принятия решений в нестандартных ситуациях, с которыми он будет сталкиваться постоянно в своей профессиональной деятельности.

Практические занятия с использованием заданий проводятся с помощью технологий активного и интерактивного обучения: работы в малых группах, модели «перевернутый класс», технологии развития критического мышления. Можно предложить следующую последовательность применения таких заданий в учебном процессе: сначала преподаватель предлагает задание и рассматривает особенности его структуры, затем академическая группа разбивается на подгруппы для дальнейшей работы с заданиями. Используя электронно-образовательную среду колледжа, в рамках дистанционного курса студенты имеют возможность работать с заданиями, в том числе проходить этапы самоооценивания и контрольного тестирования. К разработке таких заданий можно привлекать и самих обучающихся в рамках выполнения мини-проектов во время занятий или во внеурочное время. Практика показывает, что эта деятельность вызывает большой интерес со стороны студентов, мотивирует их глубже, осознаннее прорабатывать изученный материал. Хотелось бы подчеркнуть обучающий характер таких заданий, студент все время анализирует информацию, относящуюся к профессиональной задаче.

Важно отметить, что преподаватель медицинского колледжа должен понимать, что при изменениях, происходящих в профессиональном образовании медицинского профиля, ему необходимо овладевать различными инструментами контрольно-измерительных материалов, чтобы иметь возможность формирования и оценивания сформированности компетенций с учетом индивидуальных возможностей каждого студента. Систематическое включение такого рода заданий в образовательный процесс будет способствовать становлению клинического мышления, которое является интегрированной компетенцией и необходимо для осуществления эффективной профессиональной деятельности будущего фельдшера.

Список литературы К вопросу о средствах формирования профессиональных компетенций будущих фельдшеров

- Гришанов В.В., Копылов С.Н. Подходы к оцениванию уровня сформированности профессиональных компетенций выпускников СПО в современных условиях реализации ФГОС СПО // Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании: материалы 24-й Междунар. науч.-практ. конф. / под науч. ред. Е.М. Дорожкина, В.А. Федорова. Екатеринбург, 2019. С. 46-50. EDN: OENEPO

- Медведева И.Н. Использование заданий на анализ достаточности данных в курсе топологии и дифференциальной геометрии // Современные проблемы математики и обучения математике в школе и вузе: материалы междунар. науч.-метод. конф. / ред. кол.: Т.А. Гаваза, С.В. Лебедева, Л.В. Павлова. Псков, 2022. С. 83-86. EDN: ZBIFTG

- Томильцев А.В., Мальцев А.В. Проблемы оценки профессиональной подготовки: методологические подходы // Образование и наука. 2018. Т. 20, № 4. С. 9-33. DOI: 10.17853/1994-5639-2018-4-9-33 EDN: XMRPPV