К вопросу о тактике исполнения уголовного наказания в виде ограничения свободы

Автор: Рахматулин З.Р., Сорокун П.В.

Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd

Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности

Статья в выпуске: 2 (55), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования и исполнения ограничения свободы: анализируются теоретические и практические аспекты, приведены статистические данные, представленные на сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ, свидетельствующие о том, что потенциал рассматриваемого наказания до настоящего времени не реализован в полном объеме. Это обусловило необходимость изучения вопросов, связанных с тактикой исполнения меры, предусмотренной в статье 53 Уголовного кодекса РФ, что будет способствовать повышению качества применяемых исправительно-предупредительных мер, входящих в содержание режима ограничения свободы. В работе раскрыты понятие, признаки, отдельные элементы данного правоприменительного процесса, приведены примеры реализации этого инструментария на практике в отношении отдельных категорий осужденных.

Ограничение свободы, уголовно-исполнительная тактика, осужденный, уголовно-исполнительная инспекция, наказание

Короткий адрес: https://sciup.org/140305840

IDR: 140305840 | УДК: 343.8

Текст научной статьи К вопросу о тактике исполнения уголовного наказания в виде ограничения свободы

О граничение свободы как вид уголовного наказания применяется в России с 2010 г. Уже имеется определенный эмпирический материал, который позволяет дать оценку его востребованности и эффективности. Несмотря на то, что отдельные авторы скептически отнеслись к введению этого наказания [1], в настоящее время действует ряд мер, имеющих существенные сходства с ограничением свободы. Речь идет об уголовно-процессуальных мерах (запрет определенных действий, домашний арест) и иных, правовая природа которых до сих пор определяется неоднозначно (административный надзор).

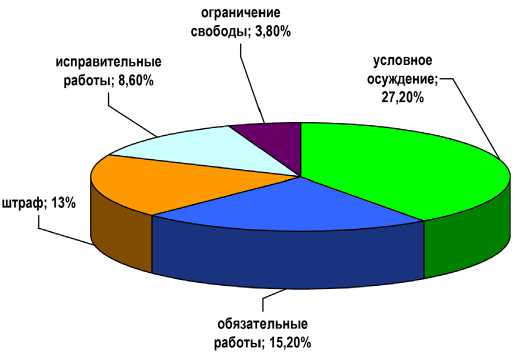

Следовательно, чтобы разобраться в вопросах эффективности рассматриваемого наказания, необходимо проанализировать за- среди иных санкций. Отметим, что за весь период применения ограничения свободы его удельный вес не превышал 4,5%. В сравнении с иными мерами это число выглядит более чем скромно, поскольку, к примеру доля условного осуждения в период с 2010 г. не была менее 20%, а его максимальный показатель составлял 36,5% в 2010 г. Аналогичная ситуация имеет место и в сравнении с иными наказаниями: доля обязательных работ в период с 2010 г. не была менее 9% (максимальный показатель составил 19,5% в 2016 г.), максимальный показатель исправительных работ составлял 10,5% в 2014 г., штрафа –15,9% в 2013 г. Данные об удельном весе ограничения свободы в системе иных наказаний в 2022 г. представлены на диаграмме.

конодательную конструкцию, статистические данные, а также практику его реализации. Кроме этого целесообразно акцентировать внимание на том, насколько обоснованно применялись режимные правила к отдельным осужденным в зависимости от их личностных и иных характеристик, что входит в предмет тактики исполнения ограничения свободы.

Так, согласно сведениям, представленным на сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ, тенденция применения ограничения свободы сначала росла, а затем стабилизировалась. В 2010 г. к данной мере были приговорены 7941 лицо, в 2011 г. – 10994, в 2012 г. – 25269, в 2013 г. – 32042. С 2014 г. данный показатель не превышал 30000 осужденных. Более того, за послед-

Диаграмма. Удельный вес ограничения свободы в системе иных наказаний в России в 2022 г., %

ние несколько лет показатель реализации рассматриваемой меры составляет в среднем 20000 человек в год. Так, в 2018 г. – 23009 подучетных, в 2019 г. – 20420, в 2020 г.– 20099, в 2021 г.– 20060, в 2022 г. – 21573, за первое полугодие 2023 г. – 112181.

Безусловно, анализ только этих показателей не дает нам полного представления о востребованности ограничения свободы, поскольку необходимо акцентировать внимание и на данных об удельном весе этой меры

Количественные данные назначения некоторых альтернативных наказаний и иных мер уголовно-правового характера в первой половине 2023 г. выглядят следующим образом: к штрафу приговорены 36072 лиц, условно осуждены – 66488, исправительные и обязательные работы отбывают 20776 и 37909 виновных соответственно2.

Отчасти низкие статистические данные ограничения свободы в системе иных уголовно-правовых мер свидетельствуют о не- оптимальности законодательной модели правового регулирования исполнения данного уголовного наказания, а также ее негибкости, поскольку она не позволяет применять весь арсенал тактических приемов и средств при исполнении ограничения свободы. Более того, это продиктовано еще и тем, что сотрудники уголовно-исполнительных инспекций применяют тактические средства исправления осужденных без учета реальной криминологической картины их рецидивной преступности, что является по большей части неэффективным.

Так, в юридической литературе вполне обоснованно указывалось, что уголовно-исполнительные инспекции значительно ограничены в своих возможностях по осуществлению надзора за осужденными, являясь, по сути, лишь исполнителями воли суда [11, c. 131]. Более того, обращалось внимание и на низкий исправительный потенциал ограничений и обязанностей, применяемых к осужденным [10, c. 52]. По мнению этих авторов, содержание режима ограничения свободы следует расширить, предоставив возможность суду применять и иные ограничения, которые необходимо закрепить в ст. 53 УК РФ.

Нам представляется, что данная точка зрения является весьма аргументированной, однако считаем, что имеющийся арсенал ограничений и обязанностей следует дополнить, включив его в ст. 47.2 УИК РФ и предоставив возможность их возложения уголовно-исполнительным инспекциям.

Другие авторы также указывают, что сегодня мы имеем дело с наказанием, которое с одной стороны является копией «комендантского часа» («curfew») англо-американского правового института, а с другой – специфическим элементом уголовного права России, с присущими ему собственными национальными «штрихами», отдельные из которых выглядят весьма нелепо и странно [1, c. 10].

Следует отметить, что эта проблема действительно является существенной и стала предметом изучения Конституционного Суда Российской Федерации в постановлении от 31 января 2024 г. N 4-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 53

Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.А. Балуковой и Ю.М. Чернигиной». Согласно фабуле дела, рассматривался вопрос о проверке конституционности ч. 1 ст. 53 УК РФ. По мнению заявительниц, решения судов общей юрисдикции при назначении ограничения свободы не способствуют восстановлению социальной справедливости и не позволяют предотвратить совершение осужденными новых преступлений, поскольку судом не установлено ограничений в виде запрета посещения осужденными их места жительства и работы.

Конституционный Суд РФ отметил, что ч. 1 ст. 53 УК РФ не противоречит Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу не исключает конкретизацию судом ограничения посещать определенные места запретом посещения мест, в которых может регулярно находится потерпевший, в том числе приближаться к этим местам на определенное расстояние. Однако в решении указано, что, принимая во внимание конкретные жизненные обстоятельства, суд должен учитывать, не приведет ли установление ограничения применительно к конкретному месту к существенному ограничению возможностей осужденного.

Следовательно, согласно позиции Конституционного Суда РФ, тактика реализации режима наказания в виде ограничения свободы должна быть более гибкой. Этот вывод очевиден, поскольку в тексте изучаемого документа также отдельно обращается внимание на то, что наличие возможности у суда установить ограничение (запрет) посещать места, в которых может регулярно находиться потерпевший (приближаться к ним на определенное расстояние), служит и интересам обвиняемого (осужденного), а также может стимулировать его правопослушное поведение. Кроме этого суд также указал, что правовое регулирование исполнения наказания в виде ограничения свободы предусматривает наличие определенных механизмов, позволяющих осуществлять корректировку режимных требований.

Позиция Конституционного Суда РФ зиждется на том, что закрепленные в УК РФ

и УИК РФ правила исполнения и отбывания ограничения свободы являются достаточными и в своем конституционно-правом смысле не противоречат Конституции РФ. Установление иных обременений в отношении осужденного не допускается. Однако позиция суда также базируется на том, что при корректировке соответствующих ограничений и обязанностей должна быть усилена индивидуализация реализации данного уголовного наказания. Целесообразно учитывать тактические особенности при применении тех или иных правил к отдельным категориям осужденных с учетом того, насколько они будут эффективными для их исправлении.

Так, чтобы имелась возможность применять соответствующие ограничения и обязанности к осужденным более точечно, необходимо эти вопросы разрабатывать с точки зрения правоприменительной тактики. Отметим, что в пенитенциарной науке доктринальная дефиниция данного вопроса не раскрыта, однако в общей теории права и отраслевых юридических науках она имеется [3; 4].

Считаем целесообразным выделить признаки уголовно-исполнительной тактики при ограничении свободы. К ним, на наш взгляд, относятся следующие:

– осуществляется по вопросам корректировки режимных требований, применения дисциплинарных взысканий, замены ограничения свободы и иных вопросов;

– основывается на данных, выработанных наукой уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии (криминопенологии), социологии и иных наук;

– ограничивается принципами уголовно-исполнительного законодательства, а также нормами УК РФ и УИК РФ, ведомственными нормативными актами, положениями судебной практики;

– применение норм права осуществляется по усмотрению судей и сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, которое основывается на опыте, знаниях нормативной базы и судебной практики, а также криминологической картине о рецидивной преступности отдельных категорий осужденных, отбывающих ограничение свободы;

– содержание уголовно-исполнительной тактики исполнения ограничения свободы составляет система методов, приемов и способов применения различных средств, которые являются научно обоснованными и проверенными на практике;

– опирается на научный анализ правоприменительной практики.

Следовательно, уголовно-исполнительная тактика при исполнении ограничения свободы – это система оптимального и обоснованного применения судьями, сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций, ограничений и обязанностей, предусмотренных ст. 53 УК РФ, их корректировки, реализации системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ), с целью повышения его результативности.

В юридической литературе накоплен уже достаточный материал об эффективности различных наказаний [2; 8]. Применение этих знаний должно лечь в основу соответствующей тактики работы с осужденным, отбывающим наказание, предусмотренное в ст. 53 УК РФ. Выбор конкретных мер, их интенсивности, порядка реализации, времени (речь идет о мерах, входящих в содержание режима, а также дисциплинарной практики) будет зависеть от того, склонен ли осужденный к совершению новых преступлений. Этот факт влияет на необходимость усиления контроля над осужденным, тогда как его благонадежность должна сводить к минимуму контрольные мероприятия в отношении них.

К примеру, нами было изучено 225 учетных лиц осужденных, отбывающих ограничение свободы с 2018 года по настоящее время в Красноярском крае, Томской и Новосибирской областях. Исследование показало, что среди осужденных к ограничению свободы наиболее высок криминологический рецидив (как в период нахождения на учете, так и в течение двух лет после снятия с учета) у лиц, осужденных по ст. 158, 166, 228 УК РФ. Количество нарушений режима ограничения свободы среди указанных осужденных примерно на 45% больше по сравнению с иными осужденными (преимущественно по ст. 109, 112, 118, 119, 222, 264). Учет такти- ческих особенностей реализации ограничения свободы будет исключать случаи, когда судьи используют уравнительный подход при возложении на осужденных дополнительных обязанностей. К примеру, при исполнении ограничения свободы они возлагались на 27% осужденных, впоследствии не совершивших преступлений, и на немногим более 30% тех, кто совершил преступления.

Целесообразно также отметить, что реальный процент рецидива осужденных к ограничению свободы в среднем в период нахождения на учете составляет 7 %, в течение двух лет после отбытия – 24 %.

Таким образом, изучение вопросов теории уголовно-исполнительной тактики реали- зации ограничения свободы позволит применять законодательно предусмотренные меры исправительного и специально-предупредительного характера системно и точечно, с учетом реальной потребности правоприменительной деятельности. Более того, это будет способствовать росту потенциала уголовного наказания в виде ограничения свободы и повысит его эффективность. Кроме этого, реальный уровень криминологического рецидива свидетельствует о том, что усиление гибкости реализации ограничения свободы в настоящее время необходимо и обусловлено складывающейся правоприменительной практикой.

Список литературы К вопросу о тактике исполнения уголовного наказания в виде ограничения свободы

- Головко, Л.В. Альтернатива лишению свободы-очередная химера? / Л.В. Головко // ЭЖ- Юрист. – 2010. – N 3. – С. 10.

- Дроздов, И.С. Рецидив преступлений при осуждении без лишения свободы: дис. ... канд. юрид. наук / И.С. Дроздов. – Томск, 2020. – 233 с.

- Карташов, В.Н. Юридическая техника, тактика, стратегия технология (к вопросу о соотношении) / В.Н. Карташов // Проблемы юридической техники: сборник статей / под ред. В.М. Баранова. – Нижний Новгород, 2000. – 254 с.

- Мещеряков, Д. Д. Правоприменительная тактика (проблемы теории и практики): дис. ... канд. юрид. наук / Д.Д. Мещеряков. – Ярославль, 2005. – 192 с.

- Ольховик, Н.В. Режим испытания при условном осуждении: дис. … канд. юрид. наук / Н.В. Ольховик. – Томск, 2003. – 211 с.

- Ольховик, Н.В. Рецидивная преступность осужденных и ее предупреждение / Н.В. Ольховик, Л.М. Прозументов. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009. – 160 с.

- Пропостин, А.А. Постпенитенциарный административный надзор: монография / А.А. Пропостин ; под ред. докт. юрид. наук, проф. В. А. Уткина. – М.: Юрлитинформ, 2016. – 192 с.

- Тепляшин, П.В. Методологические основы гармонизации уголовно-исполнительного законодательства России в условиях интеграции правовых систем: монография / П.В. Тепляшин. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2010. – 228 с.

- Тепляшин, П.В. Перспективы расширения судебно-правового регулирования уголовно-исполнительных отношений / П.В. Тепляшин // Российская юстиция. – 2010. – N 4. – С. 60-62.

- Тепляшин, П.В. Уголовное наказание в виде ограничения свободы: проблемы законодательной регламентации и эффективности в специальном предупреждении преступности / П.В. Тепляшин // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2010. – N 4. – С. 51-57.

- Чуприна, Л. В. Режим испытания при условно-досрочном освобождении: дис. ... канд. юрид. наук / Л. В. Чуприна. – Томск, 2012. – 251 с.