К вопросу о технологии изготовления ритуальной чаши из бассейна р. Ялбынья (приток Северной Сосьвы): результаты исследования элементного состава сплава

Автор: Сальникова И.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Летом 2023 г. Приполярным этнографическим отрядом при обследовании раннесредневекового городища Ус-нёл в устье р. Ялбынья, притока Северной Сосьвы (ХМАО) была обнаружена бронзовая чаша. В верхней трети чаши на лицевой стороне нанесено гравировкой изображение рыбы, плывущей против солнца. Схематичное граффити напоминает сюжеты, нанесенные на культовые зеркала и диски в эпоху раннего железа. В центре, на дне полый конус, окруженный двумя валиками. Способ оформления центральной части изделия и наличие граффити находят аналогии в сарматских зеркалах и культовых дисках, широко бытовавших на территории Урала. Эта группа изделий вызывает большой интерес, и есть данные о составе сплава, из которого они изготовлены, и о технологии изготовления. Зеркала и диски выполнены из высокооловянистой бронзы методом горячей ковки. Этим же способом изготовлены чаши, обнаруженные в археологических синхронных комплексах Средней Азии. Спектральный анализ чаши показал, что для ее изготовления был использован сплав с высоким содержанием олова. Количественно разный состав ингредиентов на разных участках изделия говорит о различной степени сохранности его поверхности и следах ремонта. Рентгенографическое исследование структуры обнаружило ее слоистость (отсутствие гомогенности), что указывает на способ изготовления чаши методом горячей ковки с дополнительной обработкой тыльной поверхности для придания ей золотистого оттенка. Сплав, из которого изготовлена чаша, отличает от сплава культовых предметов Южного Урала и Средней Азии более высокий процент содержания олова. Можно предположить, что она, как культовый предмет, была изготовлена в одном из этих регионов, и через Среднюю Азию попала в таежную зону.

Культовая чаша, северная сосьва, средняя азия, спектральный анализ, рентгенография, высоко-оловянистая бронза, горячая ковка

Короткий адрес: https://sciup.org/145146719

IDR: 145146719 | УДК: 392.81 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0838-0843

Текст научной статьи К вопросу о технологии изготовления ритуальной чаши из бассейна р. Ялбынья (приток Северной Сосьвы): результаты исследования элементного состава сплава

В текущем году продолжена исследовательская и собирательская деятельность Приполярного этнографического отряда (руководитель д-р ист. наук А.В. Бауло). Маршрут предусматривал посещение известного с XIX в. мифологизированного священного места, находящегося в устье р. Ялбынъя (Ялпынг) «Священная Святая река», притока Северной Сосьвы (Березовский р-н, Ханты-Мансийский национальный округ). В этом же месте находится археологический памятник – раннесредневековое городище Ус-нёл [Ба-уло, 2009]. Городище нанесено на археологическую карту Нижнего и Среднего Приобья. «Городище, называемое Ус-нёл расположено в устье пересыхающей реки Ябланьи. В конце XIX в. оно осмотрено Н.Л. Гон-датти, в 1948 г. В.Н. Чернецовым. Находки находятся в МАИ» [Талицкая, 1953 г, с. 264]. Памятник, вероятно, многослойный, песчаный берег усеян фрагментами керамики VI–VII вв., в предыдущие годы там были обнаружены многочисленные изделия из бронзы раннего железного века. Они вошли в состав коллекции музея Истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН. Информация о городище и найденных предметах представлена в публикациях А.В. Бауло [Бауло, 2009; 2011]. В этом году на песчаном берегу под корнем высокой сосны, на обрушенной части берега, в обвале обнаружена бронзовая чаша. Она была перевернута вверх дном, и почти полностью засыпана песком.

Описание источника и методы исследования

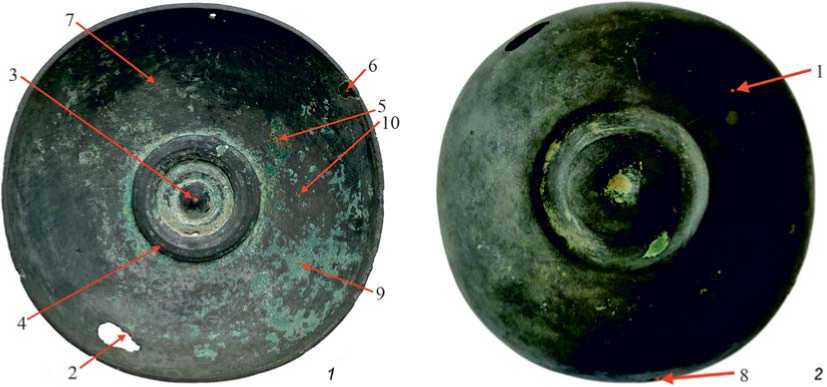

Изделие имеет полусферическую форму, диаметр по венчику 14,4 см, высота 3,3 см, венчик уплощен, толщина стенок ок. 2 мм. На дне с внешней стороны расположен конический полый выступ 1,5 см, высота 0,6 см, с неглубокой лункой посередине. Конус окружен двумя валиками. Внутренний валик едва заметен, внешний гранчатый, диаметром 5,3 см, шириной 10–11 мм. В верхней части стенки чаши имеется патинированное просверленное отверстие, диаметром 3 мм. На обороте рядом с отверстием видна едва различимая узкая коррозированная поло ска длиной 7 мм., идущая вдоль кромки венчика. На одном крае венчика видна вставка – заплата, которая переходит на внешнюю сторону чаши. В верхней части лицевой стороны изделия острым предметом нанесено изображение рыбы, плывущей против солнца. Рыба представлена в профиль, виден боковой плавник, тремя наклонными линиями обозначен спинной плавник, показаны жабры, раздвоенный хвост. На тыльной стороне чаши в центре видна окружность диаметром 10 мм с обратным конусом посередине, окруженная желобом, ширина которого равна ширине внешнего валика (рис. 1, 1–3 ).

Сохранность предмета неполная: есть сколы по срезу венчика. Отверстие в стенке овальной формы с неровными краями и трещиной, длина его 23 мм, ширина 10 мм. Второе отверстие длиной 5,7 мм и шириной 3 мм расположено на дне изделия между валиками. Поверхность изделия гладкая, покрыта благородной патиной, но с лицевой стороны на стенках чаши есть участки, покрытые дикой патиной ярко зеленого цвета. Между валиками поверхность патинирована полностью и имеет белесый оттенок, пятно дикой патины на высоком валике, оно же видно с тыльной стороны.

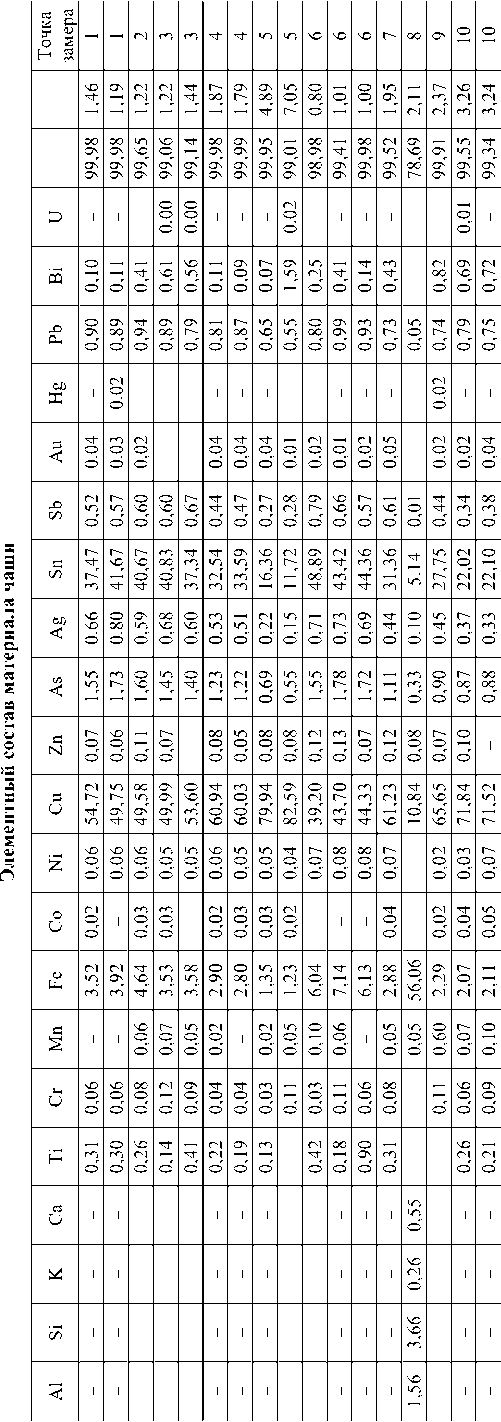

Дно чаши оформлено двумя валиками и конусообразным выступом с маленькой выемкой посередине. Наличие граффити натолкнуло на поиск аналогий с зеркалами и дисками раннего железного века*. В Березовском р-не ХМАО зеркала и диски этого периода с нанесенными на поверхность рисунками неоднократно встречены в составе культовых комплексов и кладов [Бауло, Белогай, 2020; Приступа, Стародумов, Яковлев, 2002; Федорова, Гусев, Подо-сенко, 2016]. Чаши, как сакральные предметы единичны. Одна из них опубликована. В семье, где она хранилась, считалась «чашей счастья, приносящей счастье в дом или звонкой чашей, потому что при ударе издавала звук. Она входила в со став «клада из семи чаш» [Бауло, 2011, с. 38)]. К сожалению, на рисунке не показан декор оформления дна со суда. В исследованиях, посвященных зеркалам и дискам, авторы большое внимание уделяют составу металла изделий, а также оригинальной и трудоемкой технологии изготовления этих сакральных предметов. По мнению исследователей, [Равич, 2004; 2006; 2012; Равич, Шемаханская, 1987; Шемаханская, 2008] все изделия изготовлены методом горячей ковки из высо-коловянистой бронзы. Для уточнения состава сплава и технологии изготовления мы провели ряд исследований. Для определения состава сплава был использован метод РФА, в результате которого определен элементный и количественный состава сплава чаши. Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) – один из современных спектроскопических методов исследования вещества с целью получения его элементного состава без разрушения изделия. Исследование проведено директором Центрального Сибирского геологического музея ИГМ СО РАН канд. геол. наук А.В. Вишневским на портативном РФ спектрометре OlympusVanta M. Время набора спектра 30 секунд, область возбуждения диаметром 2 мм и 3,5 мм. Замеры производились на десяти точках, по одному-два замера на точке. Результаты на одной и той же точке разнятся, но это объяснимо, поскольку невозможно точно попасть в одно и тоже место. Две точки замера

Рис. 1. Бронзовая чаша с граффити из Ябланьи.

1 – внутренняя сторона чаши; 2 – внешняя сторона чаши; 3 – граффити.

Рис. 2. Точки замеров для РФА. 1 – внутренняя сторона; 2 – внешняя сторона.

с тыльной стороны: в верхней части, (участок с естественной патиной – 1), вторая точка над просверленным отверстием, где следы коррозии коричневого цвета (8). С внутренней части чаши: срез отверстия (2), лунку в центре выступающего конуса (3), валик (4), следы золочения (5, 10), место поновления – заплаты (6), силуэт граффити (7), неоднородность в патинировании (9) – участок с дикой патиной. Точки замеров показаны на рисунке (рис. 2. 1 , 2). Результаты исследования представлены в таблице.

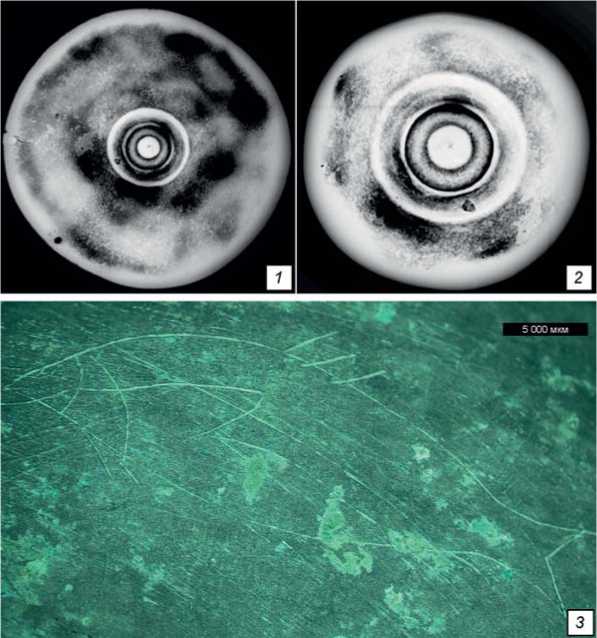

Второй метод исследования – рентгенография предмета. Он проведен мл. науч. сотр. М.С. Кишкур-но на ПРДУ-02 (ЗАО «Элтех», г. Санкт-Петербург) в ИАЭТ СО РАН (режим: напряжение 50 кВ, сила тока 0,07 мА, время экспонирования 10 с). Визуализация изображения граффити осуществлялась в программе Quantor Med, ver. 2.0 посредством сканера Fire CR.

Для уточнения иконографии изображения граффити и получения макроснимка использован бинокуляр Stemi 508 с камерой AxioCamHRc 5 (CariZeiss). Фотографирование проводила мл. науч. сотр. лаборатории «PaleoData» ИАЭТ СО РАН М.О. Филатова.

Результаты и обсуждения

Результаты спектрального анализа поверхности чаши показали, что изделие изготовлено из высоко-оловянистой бронзы – сплава меди и олова, где медь занимает лидирующее положение. Соотношение меди к олову от 1,19 до 7,05 (см. таблицу ). Гомогенность структуры изделия отсутствует, на что указывают показатели, свидетельствующие о разном составе металла на различных участках предмета. Такая структура говорит о технике изготовления предмета. Чаша создавалась путем горячей ковки. Большое количество олова снижает температуру плавления. Сплав отличается высокой коррозионной стойкостью.

Металл на «заклепке» (точка 6), имеет другой состав, практически равное соотношение меди и олова. Следовательно, это уже более поздние следы ремонта стенки – на трещину методом лужения поставлена заклепка (заплата), препятствующая дальнейшему разрушению предмета. Трещина визуально не видна, но фиксируется при рентгенографическом исследовании, что подтверждает гипотезу о ремонте предмета. На месте коррозии, возле искусственного отверстия в составе сплава (точка 8) фиксируется большое количество железа – 56,6 %. Можно предположить, что в отверстие была вставлена железная петля, которая не сохранилась.

Обращает на себя внимание со став сплава в точках, где видны следы явно золотистого цвета (точка 5) и следы золотистости (точка 10). В этих точках отмечен самый большой процент меди – до 82 % при уменьшении доли олова и наличие висмута от 1,59 % до 0,72 %. Данный бронзовый сплав коррозионно-стойкий. Висмутовая бронза и латунь более пластичны, теплопроводны и полируются лучше, чем обычные латуни [Висмутовая бронза]. Вопрос о наличии висмута в сплаве остается открытым. Существуют две точки зрения: некоторые исследователи утверждают, что «примеси висмута и свинца не должны быть выше 0,05 и 0,5%, иначе сплавы будут горячеломкими» [Ра-вич, 2006, с. 42]. Другие отмечают наличие в сплаве таких элементов как висмут, сурьма и мышьяк, и положительную связь между ними, объясняя это использованием металла из разных источников [Конькова, 1989, с. 61]. Можно предположить, что вся внутренняя поверхность изделия, включая центр конуса (точка 3), где также есть в составе висмут, была покрыта составом, который препятствовал коррозии и имитировал золочение.

В одном замере – в местах дикой патины (точка 9) меди более 65 %, это связано с коррозией металла. Она во влажной среде появляется на поверхности изделия из бронзы в виде углекислых солей меди. Ярко-зеленый цвет и химический состав дикой патины сходен с составом природного малахита.

Состав металла изделия совпадает с составом сплавов зеркал и дисков, по мнению ученых, изучавших зеркала и диски. Действительно, чаша изготовлена из высокооловянистой бронзы. Но исследователи фиксируют определенное количество олова (20–22 %) в составе сплава, который использовался для обеспечения ковки изделий. Технология изготовления и металлографические анализы представлены в многочисленных работах И.Г. Равич, [Равич, 2004; 2006; 2012; Равич, Шемаханская 1987; Шемаханская, 2008]. Авторы приходят к выводу, что «большинство изделий изготовлялось методом горячей ковки литой заготовки, с содержанием олова от 20–23 %» [Ра-вич 2006, с. 47]. В составе описываемой чаши олово превышает эти пределы. Количество этого элемента на различных участках колеблется от 11,72 до 40,83 %. В нашем случаи, исключая показатели замеров точек 6 и 8, мы получили среднюю величину олова в сплаве – 27,3 %. Только в двух известных нам случаях фиксируется большее количество олова в изделиях, изготовленных

методом горячей ковки. Чаша из Аверинского могильника II в Прикамье, близкая по описанию и по размерам чаше из Ялбаньи, датируется концом I тыс. н.э., и в ней содержится 33 % олова [Черных, 2004, с. 96]. В небольшой чашечке из Шайгинского городища, обнаружено 25 % олова [Конькова, 1989, с. 80]. В зеркалах из Ханты-Мансийского музея в изделиях 14, 23 зафиксировано олова до 54,8 %, но они, по мнению авторов, выполнены методом литья по форме [Приступа, Стародумов, Яковлев, 2002, с. 14)].

Результаты рентгенографии показали пустоты на определенных участках, что также свидетельствует о методе изготовления горячей ковкой. Была зафиксирована трещина на стенке изделия, невидимая визуально. Для предотвращения дальнейшего разрушения изделия ее ремонтировали при помощи наложения бронзовой заплаты на обе стороны чаши (рис. 3, 1, 2 ).

При макросъемке уточнили иконографию изображения рыбы. Удало сь увидеть глаз рыбы, который показан ромбом в верхней части головы. Сама голова отделена от туловища двумя скобками, видны усы, отходящие от нижней части головы, еще один брюшной плавник, обозначенный подтреугольной фигурой, четко прослежена линия, проходящая от головы почти до хвоста рыбы. Кроме того, макросъемка позво-

Заключение

Чаша из Ялбаньи изготовлена из высокооловяни-стой бронзы методом горячей ковки, о чем свидетельствуют результаты спектрального анализа. Ее поверхность полировалась шабрением, внутренняя сторона дополнительно была покрыта составом, который придавал изделию золотистый цвет и увеличивал его антикоррозийные свойства. Можно предположить, что и центр конуса имел позолоченный вид.

Предложенная исследователями реконструкция изготовления чаш может быть применима к этому изделию. Чашу изготовили «из первоначально отлитой заготовки методом горячей ковки в узком температурном интервале 600–700 °С, в состоянии красного каления, затем она была закалена в воде» [Конькова, 1989, с. 80]. «После горячей ковки бронза покрывается черной окалиной, которую удаляли с помощью специальных металлических шаберов» [Черных, 2004, с. 95]. Чаша имела явно культовое назначение, о чем свидетельствует место ее нахождения (священнее место); пробитое отверстие говорит о его ритуальном использовании [Черных, 2004, с. 96].

Исследователи технологии изготовления изделий из высокооловянистой бронзы методом горячей лила увидеть многочисленные линии на поверхности чаши, которые можно трактовать как следы шабрения изделия (рис. 3, 3).

ковки отмечают, все эти предметы имеют восточное происхождение [Равич, 2012, с. 251]. «Наиболее ранние изделия обнаружены в Южной Индии, они дати-

Рис. 3 . Рентгенография чаши.

1 – внутренняя сторона; 2 – внешняя сторона; 3 – макросъемка граффити.

руются VIII в. до н.э.». [Равич, 2006, с. 48]. «Зеркала, изготовленные методом горячей ковки обнаружены в сак-ских могильниках VI–IV вв. до н.э.». [Равич, 2004, с. 73]. По ее наблюдениям, значительная часть сарматских зеркал изготовлена таким же способом [Равич, 2006]. Чаши на памятнике ку-шано-сасанидского времени Ак-Тепе-II в Таджикистане (IV–V вв. н.э.) изготовлены подобной технологией [Равич, 2012; Равич, Шемаханская, 1987]. Позже она исчезает в этом регионе, с истощением запасов руды, содержавшей в своем составе медь и олово [Шемаханская, 2008, с. 294]. В Средневековье такой способ использовался в Иране (VII–XI вв.), Корее (ХII–XIV вв.), на Дальнем Востоке, Индии [Равич. 2004, c. 73]. С большой долей вероятности, учитывая буддийскую семантику оформления дна чаши, можно сделать вывод, что она была изготовлена в ЮгоВосточной Азии.

Чаша по торговым путям могла сначала попасть в сакскую среду, а затем к носителям сарматской культуры, которые тесно контактировали с кулайскими

племенами, по аналогии с сарматскими

зеркалами и дисками, обнаруженными в памятниках саргатской культуры с граффити, нанесенных представителями кулайской общности [Приступа, Стародубов, Яковлев, 2002, с. 13].

Исследование выполнено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0005 «Исследования археологических и этнографических памятников в Сибири эпохи Российского государства».

Список литературы К вопросу о технологии изготовления ритуальной чаши из бассейна р. Ялбынья (приток Северной Сосьвы): результаты исследования элементного состава сплава

- Бауло А.В. Сокровища Священной реки // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2009. - № 1. -С. 95-100. EDN: KARJBH

- Бауло А.В. Древняя бронза из этнографических комплексов и случайных сборов. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. - 260 с. EDN: QPUYGD

- Бауло А.В., Белогай О.И. Казымский клад. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. - 248 с.

- Висмутовая бронза // Википедия. - URL: https://wiki5.ru/wiki/Bismuth_bronze (дата обращения 18.10.2023).

- Конькова Л.В. Бронзолитейное производство на юге Дальнего Востока СССР. Рубеж II-I тыс. до н.э. XIII в. н.э. - Л.: Наука, 1989. - 125 с.