К вопросу о технологии изготовления средневековых ритуальных изделий из серебра (по материалам коллекции Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН)

Автор: Сальникова Ирина Владимировна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 7 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

В последние годы собрание Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН интенсивно пополнялось культовыми изделиями с территории Урала и Западной Сибири. Среди них привлекает внимание обилие предметов, изготовленных из серебра. В ритуальной практике обских угров серебро обладало сакральным смыслом и было тесно связано с комплексом мифологических представлений. Определение характера производства таких вещей возможно, в том числе, на основе изучения многоэлементного состава их металла с использованием неразрушающего метода РФА диагностики. Его применение позволило выявить несколько объектов, созданных по одинаковой технологии - из трех листов серебра разной пробы методом холодной ковки. В статье приведены результаты металлографического исследования трех таких изделий культового назначения. Представлена семантика рассматриваемых изделий. Вероятно, такая сложная технология была мотивирована ритуальностью изготовления сакральных предметов, на что указывают и их изобразительные сюжеты.

Урал, западная сибирь, древние угры, серебро, культовые предметы, метод холодной ковки, иконографические сюжеты, рентгенофлуоресцентный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147220154

IDR: 147220154 | УДК: 903-034.3 | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-7-87-97

Текст научной статьи К вопросу о технологии изготовления средневековых ритуальных изделий из серебра (по материалам коллекции Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН)

Интерес к культовым средневековым изделиям с территории Пермского Предуралья (Великой Перми – Чердынь), Урала и Западной Сибири возрос в связи с пополнением музейных коллекций массивом новых интересных находок. Феномен обилия ритуальных предметов, изготовленных из серебра, привлек внимание многих ученых. Рассматривались вопросы семантики [Бауло, 2004; Бауло, и др., 2004], применения предметов в ритуальной практике [Бауло, 2009; 2013; 2018], анализировалось влияние местных и импортных традиций на их декор и изобразительные сюжеты [Подосенова, 2017; Карачаров, 2005].

В последние годы коллекция Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН также пополнилась культовыми изделиями хантов с территории Урала и Западной Сибири. Они атрибутированы и введены в научный оборот [Бауло, 2004; 2018]. Автором настоящей статьи был проведен металлографический анализ изделий из серебра Средневековья и Нового времени, украшенных золочением, с целью определения способов изготовления подобного декора. Установлено, что в Средневековье был известен только способ амальгамирования, на что указывает наличие ртути в их составе. В Новое время ювелиры освоили еще один способ золочения предметов – гальванизацию [Сальникова, 2017]. В ходе исследования среди серебряных изделий выявлены предметы, изготовленные из разных по составу листов серебра. Изучение технологии их производства и определило цель нашего исследования, а также его новизну.

Методы и материалы

Состав металла музейных предметов планировалось определять на основе спектрального анализа (с привлечением к работе инспектора Государственного пробирного надзора А. В. Набирухиной) и с использованием анализатора ПРИЗМА-М(Au), предназначенного для многоэлементного анализа металлов, сплавов и изделий на их основе. Прибор представляет собой рентгенофлуоресцентный спектрометр, основанный на принципе измерения спектра вторичного рентгеновского излучения 1. Первичные рентгеновские лучи, создаваемые рентгеновской трубкой, облучают анализируемую пробу и вызывают вторичное рентгеновское излучение, спектр которого зависит от элементного состава пробы. В качестве источника возбуждения используется рентгеновская трубка. Расчет массовой доли анализируемых элементов основан на зависимости интенсивности излучения от его массовой доли в пробе. При расчете используется метод фундаментальных параметров, не требующий эталонных образ- цов для точного определения в исследуемых объектах массовой доли любых элементов в любых концентрациях. Прибор специально адаптирован для высокоточного (до 2–3 проб) определения содержания золота, серебра, платины, родия, иридия, рутения, палладия и легирующих элементов в ювелирных и других сплавах на основе драгоценных металлов. Необходимо отметить ценность данной диагностики, позволяющей не нарушать целостность предмета.

Объектами исследования стали культовые предметы из основного фонда этнографических коллекций музея: бляхи № 5039 и 5036, а также блюдо с изображением филина, стоящего на спине оленя, и взлетающей утки (№ 2373).

Результаты исследования

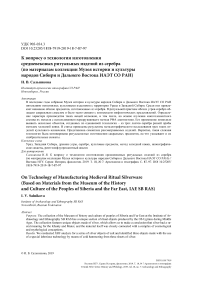

Бляха № 5039 диаметром 10 см весит 39,10 г (рис. 1). Центральная часть имеет полусферическую форму диаметром 3,5 см. Она позолочена методом амальгамирования – в составе изделия присутствует ртуть (Hg) [Сальникова, 2017. С. 212]. Ее рельеф подчеркнут ободком с треугольниками круглых точечных вдавлений, выполненных чеканкой с внутренней стороны, которые на поверхности выглядят жемчужинами. Этот декоративный прием имитирует лучи солнца. Рядом круглых вдавлений-жемчужин с треугольными пирамидками украшен и периметр изделия. На лицевой стороне гравировкой выполнен сюжет – стилизованное профильное изображение вытянутых голов лосей, повернутых друг к другу. Бляха имеет бронзовую петлю (рис. 2), изготовленную из согнутой полоски металла с раскованными кон- цами, крепящуюся с помощью штифта.

Рис. 1 . Бляха с солярным знаком:

а – лицевая сторона; б – оборотная сторона; в – сечение (серебро, золото, бронза) (фото А. В. Бауло и И. В. Сальниковой) Fig. 1 . Plate with a solar sign:

a – face side; б – reverse side; в – section

(silver, gold, bronze) (photo by A. V. Baulo and I. V. Salnikova)

Рис 2 . Бронзовая петля бляхи с солярным знаком (фото А. В. Бауло и И. В. Сальниковой)

Fig. 2 . Bronze loop of the plate with a solar sign (photo by A. V. Baulo and I. V. Salnikova)

По мнению А. В. Бауло, позолоченный центр изделия, скорее всего, означает солнечный диск с отходящими лучами, который окружают головы лосей [2018. С. 125]. С большой долей вероятности можно предположить, что гравировка на лицевой поверхности была вторичным сюжетом, нанесенным на готовое изделие в более позднее время.

Подобные предметы известны на территории Пермского Предуралья. Орнамент, который наносился способом точечной чеканки, и полусферическая центральная часть изделия характерны для серебряных пластинчатых подвесок с этой территории. Данная группа изделий датируется X–XI вв. и считается статусными предметами. С изучаемыми экземплярами их связывает и способ изготовления – все они выполнены из тонкой серебряной пластины, но отличаются по размерам (описываемое изделие крупнее). Ю. А. Подосенова считает их маркерами изделий «древневенгерского происхождения» [2017. С. 101–102, рис. 1, 4].

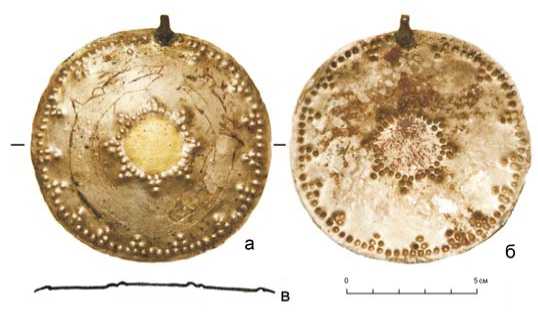

Бляха № 5036 имеет диаметр 11,3 см, вес 39,16 г (рис. 3). Центральная часть выполнена в виде медальона и отделена от бортика выпуклым желобком. На ней фронтально изображен всадник, сидящий боком, – ноги повернуты влево. Одной рукой он держит узду лошади, вторая поднята с занесенным копьем для поражения лежащего у ног лошади человека. Туловище всадника трапециевидное, на верхней части одежды просматриваются горизонтальные полосы. Нижняя часть одеяния имеет вид юбки с горизонтальными полосками. Можно предположить, что здесь изображен воин в защитном доспехе. У воина, лежащего на земле и много меньшего, чем всадник, по размерам, лицо повернуто вправо, правая рука согнута. Одет он так же. Лошадь показана в профиль, в движении, хвост приподнят, грива обозначена горизонтальными полосками.

Рис. 3 . Бляха с изображением всадника: а – лицевая сторона; б – оборотная сторона; в – сечение (серебро, бронза) (фото А. В. Бауло и И. В. Сальниковой) Fig. 3 . Plate with an image of a rider а – face side; б – reverse side; в – section

(silver, bronze) (photo by A. V. Baulo and I. V. Salnikova)

К изделию при помощи штифта прикреплена бронзовая петля, изготовленная из полоски металла с раскованными концами; сама бляха выполнена из трех пластин серебра, что фиксируется по участкам поверхности, на которых видно их расслоение (рис. 3–6). Декор был создан при помощи тиснения по готовой форме (с внутренней стороны образован рельеф) (рис. 3, б ).

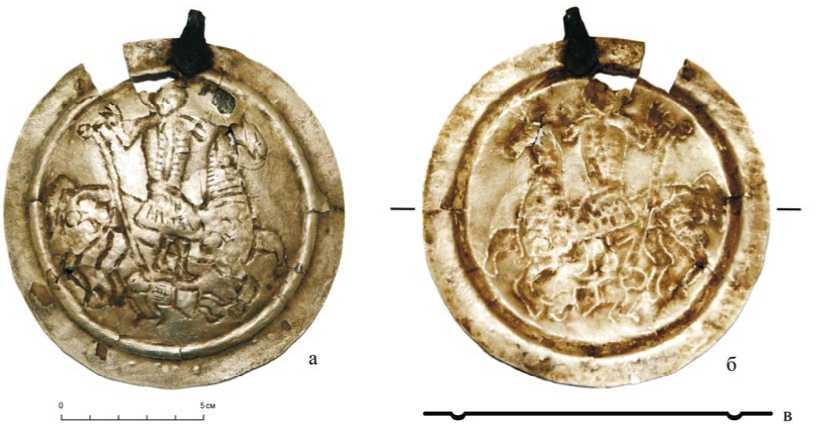

Рис. 4 . Следы расслоения поверхности бляхи с солярным знаком (фото А. В. Бауло и И. В. Сальниковой)

Fig. 4 . Traces of layering on the surface of the plate with a solar sign (photo by A. V. Baulo and I. V. Salnikova)

Рис. 5 . Следы расслоения на внешней поверхности бляхи с изображением всадника (фото А. В. Бауло и И. В. Сальниковой)

Fig. 5 . Traces of layering on the outer surface of the plate with the image of a rider (photo by A. V. Baulo and I. V. Salnikova)

Рис. 6 . Рельеф изображения всадника с оборотной стороны изделия с участком расслоения (фото А. В. Бауло и И. В. Сальниковой)

Fig. 6 . Relief of the image of the rider from the reverse side of the item with delamination (photo by A. V. Baulo and I. V. Salnikova)

Бляха с подобным сюжетом, найденная на берегу оз. Шурышкарский Сор (Ямало-Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район) и датированная XII–XIV вв., показана в каталоге «Серебро древней Югры» [Комова, Приступа, 2012. С. 129] Она отличается от изучаемого предмета меньшими размерами, более четким рельефом, лучшей сохранностью. Изображение на ней более нарядно, окантовано декоративной полоской с растительным орнаментом.

По мнению Н. Ф. Федоровой, в культовой практике населения Западной Сибири появление всаднического сюжета относится к концу I – началу II тыс. н. э. [2003. С. 18]. Такие изображения на бляхах, по нашему мнению, отражают близкий к библейскому сюжет о битве Димитрия Солунского с царем Калояном. «Изображения этого чуда появились во второй половине XIII в. На них представлен великомученик Димитрий в воинском облачении пеший или на коне, с копьем в руке, которым он убивает поверженного на землю царя Калояна» 2.

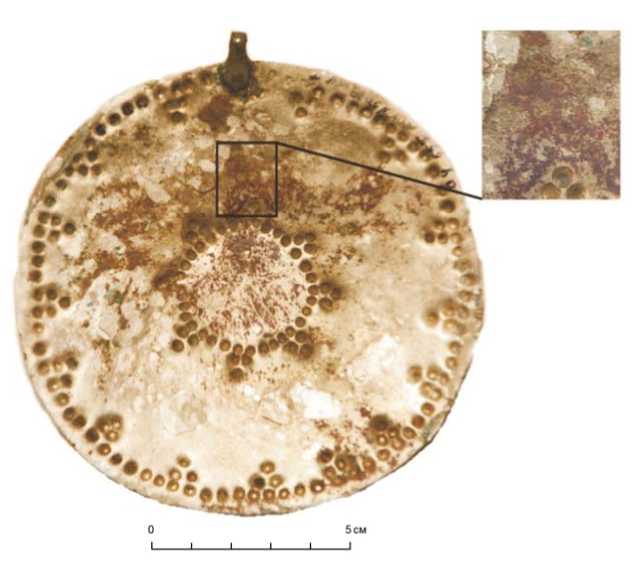

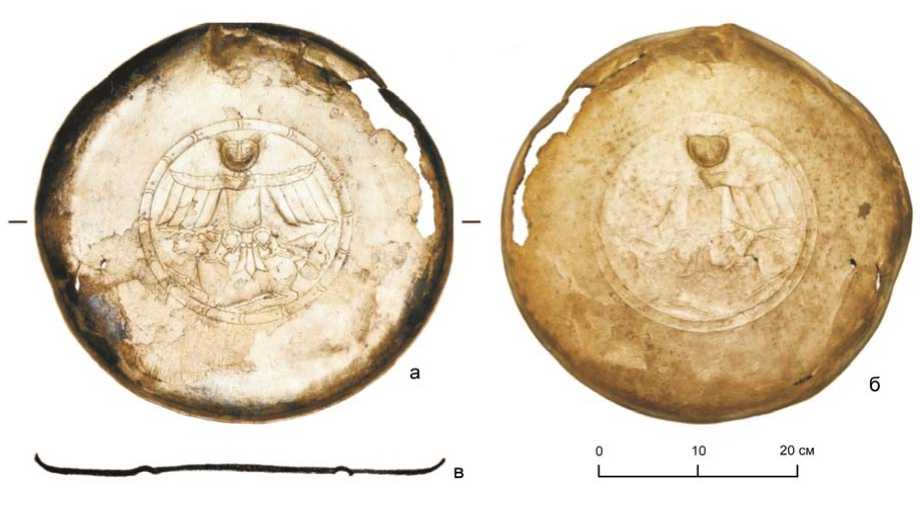

Третье изделие – блюдо с изображение филина, стоящего на спине оленя, и взлетающей утки, найдено на р. Войкар (также Шурышкарский район) в 1970-е гг. и в 2003 г. приобретено для музейного собрания (рис. 7, 8). Оно датировано IX–X вв. Изделие имеет диаметр 39,2 см и вес 660,48 г. Изготовлено методом ковки из трех листов серебра различной пробы (см. таблицу). Его бортик приподнят и утолщен. Центральный сюжет сосредоточен на медальоне, украшенном по внешнему периметру бордюром.

Рис. 7 . Серебряное блюдо с изображением филина, стоящего на спине оленя: а – лицевая сторона; б – оборотная сторона; в – сечение (фото А. В. Бауло и И. В. Сальниковой)

Fig. 7 . Silver dish with an image of an eagle-owl standing on the back of a deer: a – face side; б – reverse side; в – section (photo by A. V. Baulo and I. V. Salnikova)

Рис. 8 . Следы расслоения поверхности блюда с изображением филина, стоящего на спине оленя (фото А. В. Бауло и И. В. Сальниковой)

Fig. 8 . Traces of layering on the surface of the dish with the image of an eagle-owl standing on the back of a deer (photo by A. V. Baulo and I. V. Salnikova)

Элементный состав сплавов изделий Elemental composition of alloys artifacts

|

Описание издели я |

Состав сплава, % |

||||||

|

Ag |

Cu |

Bi |

Pb |

Hg |

Au |

компоненты сплава |

|

Бляха с изображением всадника и поверженного воина, № 5036осн, вес 40,09 г

|

Внешний слой, сторона с рисунком |

93,75 |

5 |

– |

1,25 |

– |

– |

– |

|

Внутренний слой, углубление, сторона с рисунком |

71,58 |

27,26 |

– |

1,17 |

– |

– |

– |

|

Внешний слой, сторона без рисунка |

94,34 |

4,63 |

– |

1,02 |

– |

– |

– |

|

Оборотный слой, углубление, Сторона без рисунка |

76,05 |

23,31 |

– |

0,64 |

– |

– |

– |

Бляха с двумя головами лосей с позолотой, № 5039, вес 39,16 г

|

Внешний слой с позолотой, сторона с рисунком |

44,89 |

3,3 |

– |

– |

9,07 |

42,74 |

– |

|

Оборотный слой |

71,22 |

28,3 |

– |

0,52 |

– |

– |

– |

|

Внешний слой, углубление, сторона с рисунком |

91,38 |

8,62 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Внешний слой, сторона с рисунком |

91,95 |

7,14 |

0,36 |

0,55 |

– |

– |

– |

|

Внешний слой, сторона без рисунка |

91,45 |

8,09 |

– |

0,46 |

– |

– |

– |

|

Слой в углублении, сторона без рисунка |

89,9 |

10,1 |

– |

– |

– |

– |

17,70 Cr |

Блюдо (филин, стоящий на спине оленя), № 2373, вес 669,48 г

|

Внешняя сторона |

90 |

8 |

– |

– |

– |

– |

2 Zn |

|

Оборотная сторона |

60,3 |

36,6 |

– |

– |

– |

– |

3,10 Zn |

|

В месте отслоения внешнего слоя |

35 |

56,7 |

– |

– |

– |

– |

8,3 Zn |

Подробное описание сюжета и его интерпретация выполнены А. В. Бауло. Предполагается его сакральная направленность: олень приносится в жертву семейному духу-покровителю, который выступает в птичьей ипостаси (предок в облике филина с распахнутыми крыльями) [2013. С. 578]. Изображение филина в таком виде является наиболее часто встречаемым образом в средневековой угорской пластике [Туркина, 2014. С. 102].

Результаты количественного химического анализа артефакта изложены в статье [Бауло и др., 2004]. Проведенная нами позже металлографическая диагностика блюда с использованием рентгенофлуоресцентного метода [Сальникова, 2017. С. 213] дала близкие результаты по содержанию основных компонентов и легирующих добавок. Заметные отличия наблюдались только в составе верхнего слоя лицевой стороны, где зафиксировано более низкое содержание серебра. Этот факт можно объяснить тем, что после первого анализа блюдо подвергалось реставрации, в результате которой были удалены окислы легирующих добавок и очищена его поверхность. Известно, что почвенная и атмосферная коррозия, неблагоприятные условия хранения и использования предметов вызывают активные окислительные процессы, и на поверхность изделия выходят окислы меди, что негативно действует на поверхностный слой драгоценных металлов, уменьшая его процентное содержание [Шемаханская, 1989. С. 90].

Результаты исследования показали, что рассматриваемые предметы объединяет сложная и трудоемкая технология изготовления. Их многослойность заметна визуально, поскольку сохранность изделий неполная, и видны явные следы расслоения поверхности (см. рис. 1, 3–8). Это подтверждено также данными рентгенофлуоресцентного анализа, который зафиксировал отличия в содержании серебра в разных слоях предметов (см. таблицу). По элементному составу сплавов описанных предметов видно, что во всех изделиях основой являлось серебро с большой долей меди. Внешний слой отличался большим содержанием серебра и малым количеством легирующих добавок. Для оборотной стороны предметов использовалась пластина со средним содержанием драгоценного металла (от 71 до 65 %).

Заключение

По мнению ряда авторов, выбор металла для изготовления ритуальных предметов у обских угров не случаен. «Серебро вобрало в себя сакральные свойства, установлена связь между серебром и космогоническими представлениями обских угров» [Чернецов, 1947. С. 125]. «Золото и серебро для хантов и манси имеют, прежде всего, трансцендентальную ценность и сильнейшим образом связаны со всем комплексом мифологических представлений» [Балакин, 1998. C. 134]. Сложность технологии изготовления проанализированных нами предметов (многослойность) не вызывает сомнения: они состоят из трех листов серебра, для соединения которых использованы приемы ковки. Подобная холодная обработка металла широко использовалась в Евразии начиная с античного времени [Миносян, 2014. С. 227, 249]. Для выполнения центрального рельефного изображения сюжета использован метод тиснения по матрице. Детали декора подчеркнуты гравировкой. Анализ сюжетов дает основание предполагать, что трудоемкость изготовления описанных предметов напрямую связана с их культовым характером, отражающим мифологические и космогонические представления древних угров.

Список литературы К вопросу о технологии изготовления средневековых ритуальных изделий из серебра (по материалам коллекции Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН)

- Балакин Ю. В. Урало-Сибирское культовое литье в мифе и ритуале. Новосибирск: Наука, 1998, 284 с.

- Бауло А. В. Атрибутика и миф. Металл в обрядах обских угров. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. 160 с.

- Бауло А. В. Тобольское серебро в обрядах вогулов и остяков. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009, 176 с.

- Бауло А. В. Люди Филина // Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. С. 566-580.

- Бауло А. В. Изображения небесных светил на сакральных атрибутах обских угров (по археологическим и этнографическим источникам II тыс. н. э.) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2018. Т. 46, № 1. С. 123-132. DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.43.3/123-132

- Бауло А. В, Маршак Б. И, Федорова Н. В. Серебряные блюда с реки Войкар // Археология, этнография и антропология Евразии. 2004. № 2 (18). С. 107-114.

- Карачаров К. Г. Искусство Уральской Венгрии. 2005. URL: http://www.northarch.ru/ sever_4.htm

- Комова Н. Г, Приступа О. И. Серебро древней Югры. Каталог. Ханты-Мансийск; Екатеринбург: Баско, 2012. 140 с.

- Миносян Р. С. Металлообработка в древности и средневековье. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2014. 472 с.

- Подосенова Ю. А. Серебряные пластинчатые подвески с территории Пермского Предуралья // Вестник Пермского научного центра. 2017. № 4. С. 100-104.

- Сальникова И. В. Междисциплинарные исследования музейных коллекций // Тр. V (XXI) Всерос. археологического съезда. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2017. Т. 3. С. 211-216.

- Туркина Т. Ю. Орнитоморфные мотивы в искусстве населения Европейского Северо-Востока в I тыс. до н. э. - I тыс. н. э. // Изв. Коми научного центра УрО РАН. Сыктывкар, 2014. Вып. 1 (17). С. 92-102.

- Федорова Н. В. Сокровища Приобья в истории западно-сибирского Средневековья // Сокровища Приобья. Западная Сибирь на торговых путях Средневековья. Салехард; Санкт-Петербург: [б. и.], 2003. 96 с.

- Чернецов В. Н. К вопросу о проникновении восточного серебра в Приобье // Тр. Ин-та этнографии им Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. Т. 1. С. 113-134.

- Шемаханская М. С. Реставрация металла. Методические рекомендации / ВНИИР. М., 1989. 96 с.