К вопросу о тотальном эндопротезировании тазобедренных суставов при ревматических заболеваниях (предварительное сообщение)

Автор: Каплунов О.А., Каплунов А.Г., Очнев А.Ю., Чернявский М.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2007 года.

Бесплатный доступ

Одним из наиболее частых показаний к эндопротезированию служит ревматическое поражение тазобедренного сустава, отличающееся тяжелыми морфологическими и функциональными изменениями. Многие тактико-технические подходы и особенности подобных вмешательств остаются недостаточно изученными. В частности, дискутабельным остается выбор наиболее рационального способа фиксации компонентов эндопротеза. Настоящее сообщение, основанное на анализе восьми наблюдений тотального бесцементного, в том числе двустороннего эндопротезирования тазобедренных суставов по поводу ревмоартроза с положительным ранне- и среднесрочным исходом, является попыткой обоснования преимущества бесцементного первичного протезирования у рассматриваемого контингента больных.

Тазобедренный сустав, ревматическое поражение, эндопротезирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142121053

IDR: 142121053

Текст научной статьи К вопросу о тотальном эндопротезировании тазобедренных суставов при ревматических заболеваниях (предварительное сообщение)

В связи с высокими темпами роста патологии суставов и внедрением современных ортопедических технологий тотальное эндопротезирование (ЭП) крупных суставов получает все более широкое распространение. Одним из наиболее частых показаний к ЭП служит ревматическое поражение тазобедренного сустава (ТБС), отличающееся тяжелыми морфологическими и функциональными изменениями [6, 7].

В настоящее время к числу ревматических относят большое число нозологий, в основе которых лежит системное или локальное поражение соединительной ткани и одним из главных клинических проявлений которых является суставной синдром. Наиболее часто в своей практике ортопеды встречаются с рематоидным артритом, болезнью Бехтерева, СКВ, псориатическим артритом, причем поражение ТБС у данной категории больных встречается в 5-30 % случаев [3, 10]. Быстрое развитие морфологических изменений суставов определяется характером течения основного заболевания и приводит к нарушению их функций вплоть до инвалидизации пациента.

Системный характер заболевания и хронический воспалительный процесс определяют необходимость особого подхода к ведению больных в пред- и послеоперационном периодах, накладывая отпечаток на тактику и технологию оперативного приема. При этом важное значение имеет учет влияния массивного инородного тела на пораженный воспалительным процессом сустав, прогнозирование течения основного заболевания и его воздействие на стабильность имплантата [1]. К особенностям, которые также следует учитывать при планировании ЭП у страдающих ревматическими заболеваниями, следует отнести: молодой возраст пациентов, выраженный в той или иной степени остеопороз, возможность медленного заживления послеоперационной раны, низкую сопротивляемость организма к инфекциям, возможность развития надпочечниковой недостаточности в послеоперационном периоде, анемию, обусловленную хроническим течением заболевания [5, 8]. Перечисленные факторы увеличивают риск операции, могут способствовать развитию осложнений и последующему неудовлетворительному исходу оперативного лечения.

Известно, что операционный риск и осложнения можно свести к минимуму при правильном планировании хирургического вмешательства [11]. Однако многие тактико-технические вопросы ЭП больных с ревматическими заболеваниями требуют дальнейшего изучения. В ча- стности, дискутабельным остается вопрос о наиболее рациональном способе фиксации компонентов эндопротеза [2, 4]. Длительно существовавшее мнение о преимуществах цементного крепления, пропагандируемое главным образом скандинавской ортопедической школой, согласно результатам проведенных в Европе мультицентровых исследований не подтвердилось [9, 11, 12, 13]. Их обзор и анализ показали, что исходы ЭП при коксартрозе как ревматического, так и иного (идиопатический, диспластический)

происхождения зависят прежде всего от дизайна и качества установки имплантатов. При этом press-fit фиксация чашки и ножки эндопротеза демонстрирует не меньшую, а зачастую большую временную выживаемость.

Не претендуя на углубленный анализ рассматриваемого вопроса в связи с ограниченным собственным опытом подобных вмешательств, с целью подтверждения высказанного тезиса представляем наблюдения тотального бесце-ментного, в том числе двустороннего ЭП ТБС.

МАТЕРИАЛ, МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Исследование основано на анализе оперативного лечения восьми пациентов с поражением ТБС системной соединительнотканной патологией ревматической природы. Среди них мужчин было 3, женщин – 5. Возраст оперированных колебался от 29 до 59 лет и составил в среднем 48,8±7,3года. Трое из них страдали ревматоидным артритом с ризомелической формой поражения, по двое больных имели люпус- и псориатическое поражение тазобедренных суставов. Еще у одного больного коксартроз был следствием болезни Бехтерева. У трех пациентов (два с СКВ и один – с болезнью Бехтерева) имелось двустороннее поражение с деформирующим остеоартрозом (ДОА) IV стадии по классификации Косинской, у остальных – одностороннее с ДОА III-IV стадии. Второй сустав у всех наблюдавшихся в анатомофункциональном отношении страдал существенно меньше. Средняя оценка функциональных возможностей пораженных и подвергнутых операции ТБС по шкале Harris при поступлении не превышала 43 баллов (36,43±6,69). Важно отметить, что половина из числа наблюдавшихся подверглась тотальной артропластике в связи с воспалительной деструкцией суставных структур, остальные были оперированы по поводу асептического некроза головки бедра той или иной стадии вследствие длительной кортикостероидной терапии.

В плане предоперационного обследования и подготовки все пациенты консультированы ревматологом. Четверым больным, получавшим глюкокортикоиды, суточная доза была максимально снижена по переносимости болевого синдрома.

Всем пациентам произведено бесцементное тотальное эндопротезирование ТБС конструкциями ЭСИ фирмы «Эндосервис» (Россия) и Taperlok фирмы Biomet Merck (США-Великобритания), причем у двоих оно выполнено последовательно с двух сторон. Перед операцией проводилась эксфузия 400-500 мл крови, которая в ближайшем послеоперационном периоде реинфузировалась пациенту. Вмешательства проведены под спинальной анестезией с применением управляемой гипотонии до цифр АД 70/40 – 90/60 мм рт. ст. В ходе вмешательства у большинства оперированных отмечено низкое качество костной ткани сустав- ных концов, однако решения о цементной фиксации компонентов сустава не было принято ни в одном случае. Операцию заканчивали дренированием раны до области шейки протеза вакуум-дренажем. Средняя кровопотеря в ходе ЭП составила 370 мл, в послеоперационном периоде – 430 мл. Устройств для возврата эритроцитарной массы из раневой кровопотери не применяли, гемотрансфузии провели 2 пациентам с показателем Hb менее 85 г/л.

Ведение послеоперационного периода, протекавшего у всех больных без осложнений, согласовывалось с ревматологом. Реабилитация включала ЛФК, обучение навыкам элементарных движений и бытовых процессов. После снятия швов проводили массаж оперированной конечности. При сроках наблюдения 2 и 6 мес. пациентов госпитализировали для проведения повторных реабилитационных курсов.

Сроки наблюдения составили от 2 до 5 лет, при этом средний балл функционирования оперированных суставов по Harris достиг у больных 77,5±8,82 балла. Признаков нестабильности ЭП в исследуемой группе не отмечено. Трое из восьми лечившихся вернулись к работе по специальности.

Приводим клинические наблюдения.

Больной Б., 58 лет, ист. бол. № 746, обратился по поводу псориатического правостороннего коксартроза IV ст., сгибательно-приводяще-наружноротационной контрактуры сустава, болевого синдрома. Псориаз диагностирован в 22летнем возрасте, с 30 лет появились боли в правом тазобедренном суставе. С годами алгиче-ский синдром нарастал, проводимая базисная и комплексная антиартротическая терапия приносили временное улучшение.

За 16 лет до обращения был оперирован в одной из клиник города по поводу коксартроза, произведена межвертельная медиализирующая остеотомия правого бедра с фиксацией пластиной. В результате достигнута стойкая ремиссия болей, однако ограничение движений в суставе прогрессировало. Постепенно болевой синдром также рецидивировал.

При поступлении ходил с тростью, резко хромая на правую нижнюю конечность. Гипотрофия ее в средней трети бедра составляла 8 см, голени – 4 см. Относительная длина конечностей одинакова, объем движений в правом тазобедренном суставе резко ограничен: сгибание – 120°, разгибание – 160°, отведение – 80°, приведение 75°. Наружноротационная установка в суставе – 30°.

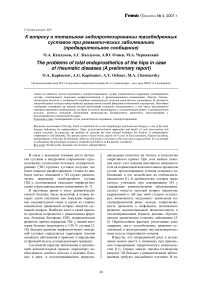

Рентгенологически отмечалась выраженная деструкция тазобедренного сустава вследствие массивных краевых костных разрастаний вертлужной впадины и головки бедра (рис. 1). Анатомия вертельной зоны в силу произведенной ранее операции была существенно изменена: проксимальный конец сегмента резко расширен во фронтальной плоскости, линия межвертельной остеотомии просматривалась достаточно определенно. Металлоконструкция типа пластины Лена, изогнутая по профилю стыка отломков бедра, определялась погруженной под кортикальный слой кости на глубину 3-7 мм.

Рис. 1. Рентгенограмма правого тазобедренного суставов больного Б. при поступлении: а – прямая проекция; б – боковая проекция

Оценка функционального состояния пораженного сустава по Harris составляла 42 балла.

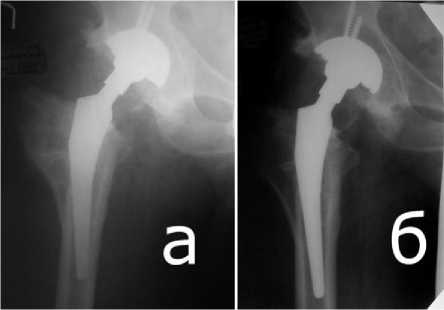

20.01.2003 г. произведено удаление металлоконструкции, биполярное бесцементное ЭП правого тазобедренного сустава конструкцией Taperlok (рис. 2, а). Сложностью при установке чашки явилось значительное уплощение вертлужной впадины, что затрудняло выбор зоны формирования посадочного места чашки. При установке ножки весьма непростым оказалось прохождение рашпилем линии сращения межвертельной остеотомии бедра. Тем не менее, пространственное соотношение установленных в ходе операции компонентов протеза оказалось функционально адекватным. Послеоперационное течение без осложнений. После курса реабилитации выписан на амбулаторное долечивание.

При осмотре через 4 года ходит без дополнительных средств опоры, слегка хромая на оперированную конечность. Болей в суставе не испытывает даже при продолжительной ходьбе, движения в суставе возросли до 90° сгибания, 170° разгибания и 105° отведения. Самообслу-живается в полном объеме. На рентгенограммах признаков нестабильности эндопротеза не отмечается (рис. 2, б). Оценка функциональной активности конечности – 86 баллов. Пациент достигнутым результатом доволен.

Рис. 2. Рентгенограмма правого тазобедренного сустава того же больного: а – непосредственно после операции; б – через 4 года после нее

Второе наблюдение. Больная Т., 46 лет, ист. бол. № 3279, 3357, поступила с диагнозом: СКВ, активность 2, двусторонний ДОА ТБС IV ст. с асептическим некрозом головки бедра. Больная страдала СКВ с 1998 г., в течение 5 лет до поступления получала гормональную терапию. Боли и нарушение функции беспокоили последние 3 года, постепенно прогрессировали, впоследствии был диагностирован асептический некроз головок бедер с исходом в остеоартроз.

При поступлении в стационар больная перемещалась на кресле-каталке. Движения в обоих ТБС суставах резко ограничены: сгибание – 100°, разгибание – 160°, отведение – 75°, ротационные движения в пределах 10°. Резко выражен болевой синдром. На рентгенограммах определялись явления деструкции и лизиса головок бедер (рис. 3). Состояние функциональной активности пациентки по шкале Harris оценено в 22 балла.

Рис. 3. Рентгенограмма тазобедренных суставов больной Т. при поступлении

Проведено двухэтапное оперативное лечение. 31.11.2004 г. – тотальное ЭП левого ТБС бесцементной конструкцией ЭСИ (рис. 4), 29.09.2005 г. – ЭП правого ТБС аналогичной конструкцией (рис. 5). Достаточно большой перерыв между вмешательствами (10 мес.) был обусловлен социальными причинами.

Рис. 4. Рентгенограмма тазобедренных суставов той же больной после первого этапа лечения

Рис. 5. Рентгенограмма тазобедренных суставов больной Т. через 2 года после второй операции

Послеоперационный период в обоих случаях протекал без осложнений, гормональная терапия осуществлялась под контролем ревматолога. После каждого этапа проводились курсы реабилитационного лечения. В результате лечения устранен болевой синдром, восстановлена опороспособность конечностей, значительно возросла амплитуда движений в ТБС. При осмотре через 2 года после второго этапа анатомофункциональный исход по Harris оценивается в 81 балл, пациентка результатом довольна.

Третье наблюдение. Больной Ф., 32 лет, ист. бол. № 5136, 59, госпитализирован с диагнозом: болезнь Бехтерева, активность 2, тотальный анкилоз позвоночных сегментов, костно-фиброзный анкилоз левого ТБС, правосторонний коксартроз Ш-IV ст., болевой синдром справа.

Анкилозирующий спондилоартроит диагностирован в 17-летнем возрасте. Больной находился под наблюдением в НИИ ревматологии г. Москва, от рекомендованной кортикостероидной терапии отказался. Боли и нарушения функции ТБС появились в 22 года, постепенно прогрессировали. На момент поступления больной передвигался на костылях. Амплитуда движений в правом ТБС: сгибание – 100°, разгибание – 175°,отведение – 80°, в левом ТБС отмечался костно-фиброзный анкилоз в положении сгибания – 165°, отведения – 85°. Также отмечалось тотальное отсутствие межсегментарной подвижности во всех отделах позвоночника.

Harris–тест при поступлении 29 баллов.

Рентгенологически отмечались характерные для основного заболевания изменения в позво- ночнике в виде межтелового сращения по типу «бамбуковой ветви», картина дегенеративной деструкции правого ТБС с протрузией вертлужной впадины и костно-фиброзный анкилоз левого ТБС (рис. 6).

Рис. 6. Рентгенограмма тазобедренных суставов больного Ф. при поступлении

Больному проведено этапное тотальное ЭП обоих ТБС бесцементной press-fit конструкцией Taperlok фирмы Biomet Merck: 18.01.2006 г. – на правой нижней конечности (рис. 7), 23.09.2006 г. – на левой (рис. 8). Интервал в 9 мес. как и в первом наблюдении, был обусловлен социальными причинами.

Рис. 7. Рентгенограмма тазобедренных суставов того же больного после первого этапа лечения

Рис. 8. Рентгенограмма тазобедренных суставов больного Ф. через 6 мес. после второй операции

Особенностью оперативного приема на правом ТБС с сохранившимися движениями и протрузией головки бедра была установка чашки по методу jambo-cap с пластикой дна вертлужной впадины костной стружкой. Осложнений в раннем послеоперационном периоде обоих оперативных вмешательств не отмечено, проводилось реабилитационное лечение. В результате болевой синдром в области ТБС устранен, восстановлена опороспособность нижних конечностей, сущест- венно улучшена функция суставов. Движения в правом ТБС: сгибание – 90°, разгибание – 180°, отведение – 105°, в левом, вновь сформированном на месте анкилоза суставе: сгибание – 110°, разгибание в полном объеме, отведение – 100°. Оценка функциональных возможностей суставов по Harris – 77 баллов. Значительно возросло качество жизни больного: он вернулся к труду по специальности (программист).

ОБСУЖДЕНИЕ

Особенностью клинических проявлений патологии у данных больных явилось ревматическое одно- и двустороннее поражение ТБС с резким нарушением их функции на фоне системной патологии той или иной степени активности. Это обусловило определенные трудности при выполнении оперативного лечения, а также в послеоперационном ведении больных. Функциональное состояние ТБС, оцениваемое по шкале Harris, при поступлении было весьма ограниченным, не превышая 43 баллов. Однако рационально избранная тактика ЭП, в том числе бесцементная фиксация компонентов имплантата, сбалансированное реабилитационное лечение позволили добиться хорошего раннего и среднесрочного результатов. При оценке функции суставов тестом Harris в среднесрочном послеоперационном периоде отмечался прирост показателей более чем на 30 баллов, превысив в 6 случаях 80 балльную границу хорошего исхода.

Важно отметить, что после проведенного хирургического лечения активность воспалительного процесса во всех наблюдениях снизилась. До операции средний показатель СОЭ при поступлении пациентов в стационар составлял 23-25 мм/час, лейкоцитарная реакция превышала 8,8×109, после оперативного лечения показатель СОЭ значительно снизился – до 12 мм/час, лейкоцитоз не превышал 6×109.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, настоящее сообщение, основанное на скромном опыте авторов, представляет попытку обоснования выбора имплантата и способа его фиксации при первичном ЭП ТБС в связи с их ревматическим поражением. С учетом высокого ожидания ревизионных вмешательств у рассматриваемого контингента больных в силу преобладания молодых пациентов, а также при- нимая во внимание известные трудности ревизии при первичном использовании цемента, бесце-ментная артропластика при ревматических заболеваниях представляется предпочтительной. Надеемся, что с накоплением опыта наши представления найдут дальнейшее подтверждение, а данное сообщение может послужить предметом научной полемики на страницах журнала.