К вопросу о влиянии генотипа на продуктивные качества коров

Автор: Лефлер Тамара Федоровна, Крашенинникова Ирина Вячеславовна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 5, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучение влияния генотипа на продуктивные качества первотелок. Задачи: сравнение уровня молочной продуктивности по первой лактации, определение качественных показателей молочной продуктивности и изучение лактационных кривых. Объект исследования - крупный рогатый скот енисейского типа красно-пестрой породы и красноярского типа черно-пестрой породы. Научно-хозяйственный опыт проводился в условиях Красноярского края. В результате исследования наиболее высокий удой отмечен у первотелок енисейского типа красно-пестрой породы обеих групп в сравнении со сверстницами красноярского типа черно-пестрой породы на 495,3 и 330,1 кг, или на 9,2 и 6,5 %, соответственно (Р ≥ 0,99; Р ≥ 0,999). Вследствие наивысшей молочной продуктивности установлено максимальное количество молочного жира и белка у коров енисейского типа красно-пестрой породы первой и второй группы по сравнению к аналогам из третьей и четвертой групп по первой лактации на 28,1; 14,1 (Р ≥ 0,99; Р ≥ 0,999) и 21,0; 8,5 кг (Р ≥ 0,99) соответственно. Первотелки енисейского типа первой и второй группы превосходили сверстниц третьей и четвертой группы по такому показателю, как средний суточный удой за лактацию, на 1,6 и 1,1 кг, или на 9,0 и 6,6 %, соответственно (Р > 0,95-0,99). Таким образом, осеменение в возрасте 14-15 месяцев оказало положительное влияние на количественные и качественные показатели молочной продуктивности: удой за 305 дней лактации, массовую долю жира и белка, количество молочного жира и белка, коэффициент молочности.

Крупный рогатый скот, енисейский тип, красноярский тип, красно-пестрая порода, черно-пестрая порода, молочная продуктивность, лактационная кривая

Короткий адрес: https://sciup.org/140294074

IDR: 140294074 | УДК: 636.237.21.082.2 | DOI: 10.36718/1819-4036-2022-5-170-176

Текст научной статьи К вопросу о влиянии генотипа на продуктивные качества коров

Введение. Основными направлениями в отрасли скотоводства являются определение взаимодействия молочной продуктивности, возраста первой случки телок, воспроизводительных способностей и срока хозяйственного использования животных. Проявление индивидуальных особенностей в конкретных условиях определяет продуктивные качества. При прочих равных условиях изменчивость признаков зависит в основном от генотипа животных. Улучшение генофонда молочного скота в стране – сложный, длительный процесс [1].

Совершенствование скота молочного направления за последние 30 лет в условиях Восточной Сибири проводилось с использованием быков-производителей голштинской породы и завершилось выведением енисейского типа красно-пестрой породы и красноярского типа черно-пестрой породы. Тем не менее, задачу нельзя считать до конца решенной, так как у сельхозпроизводителей возникло множество вопросов перед научным сообществом об эффективности разведения созданных и исполь- зуемых в хозяйствах Красноярского края внут-рипородных типов [2].

Красноярский край является одним из масштабных сельскохозяйственных ареалов России, динамично развивающий отрасль животноводства. По материалам отчета редакции «Сектор Медиа», производство молока вопреки кризисным факторам 2020 г. смогли нарастить практически все регионы Сибири, где Красноярский край второй год подряд стал третьим в России по производству питьевого молока: в 2019 г. – 414 тыс. т, в 2020 г. – 433 тыс. т [3]. Отрасль молочного скотоводства региона демонстрирует стабильный рост производства молока.

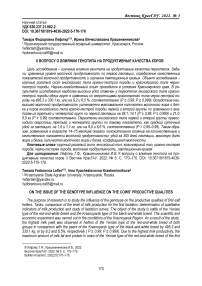

В результате анализа молочной продуктивности коров по Красноярскому краю установлена положительная динамика увеличения удоев (рис. 1): красно-пестрая – на 987 кг, или на 17,0 %, в т. ч. енисейский тип – на 810 кг, или на 12,5 %; черно-пестрая – на 1086 кг, или на 19,9 %, в т. ч. красноярский тип – на 136 кг, или на 2,0 %.

Рис. 1. Продуктивность коров по породам в период с 2016 по 2020 г., кг

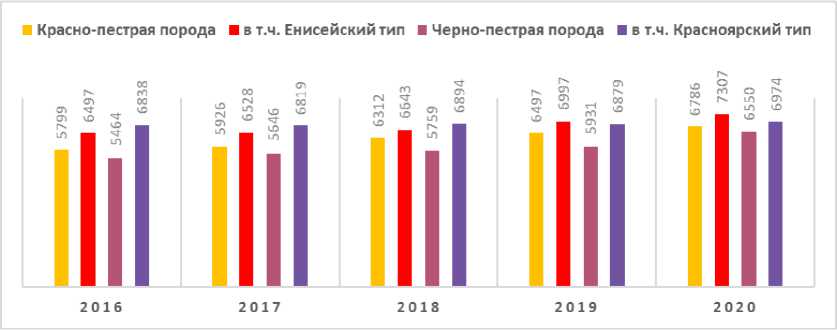

Возраст первого осеменения телок внутри-породных типов красно-пестрой и чернопестрой пород в 2016 г. составлял 17,9 и 18,1 мес. соответственно (рис. 2), но к 2020 г.

этот показатель возрос у красноярского типа на 2,8 %, а у енисейского типа, наоборот, уменьшился на 3,5 %. Разница между типами составляет 1,3 месяца.

Рис. 2. Возраст первого осеменения крупного рогатого скота разных внутрипородных типов в период с 2016 по 2020 г., мес.

Поэтому изучение хозяйственно полезных качеств в сравнительном аспекте между двумя типами является актуальным, представляет научный и практический интерес.

Цель исследования – изучение влияния генотипа на продуктивные качества первотелок.

Задачи: сравнить уровень молочной продуктивности по первой лактации, определить качественные показатели молочной продуктивности и проанализировать лактационные кривые.

Предмет, объекты и методы. Научнохозяйственный опыт проводился в условиях

ООО «ОПХ Солянское» Рыбинского района Красноярского края. Хозяйство имеет статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота красно-пестрой породы. Объектом исследования являлся крупный рогатый скот енисейского типа красно-пестрой породы и красноярского типа черно-пестрой породы. Предметом исследования значились продуктивные качества скота разных внутрипород-ных типов. Схема опыта показана на рисунке 3.

Рис. 3. Схема опыта

Для эксперимента было сформировано четыре группы телочек молочного периода в возрасте 10 дней по 30 гол. по принципу аналогов. В первых двух группах находился молодняк енисейского типа красно-пестрой породы, в третьей и четвертой – красноярского типа черно-пестрой породы. Животные первой и третьей групп были осеменены в возрасте 14–15 мес., а телки второй и четвертой – при достижении 16– 17 мес. [4].

Животные сравниваемых групп находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Рационы кормления составляли с учетом породы, возраста, живой массы, физиологического состояния и продуктивности [5]. В ООО «ОПХ Солянское» обеспеченность кормами из расчета на 1 условную голову составляет 65–75 ц. корм. ед. в год.

При проведении работы использовались данные: электронной базы «СЕЛЭКС», зоотехнического племенного учета животных, сводных бонитировочных ведомостей (форма 7-МОЛ), карточки коров (форма 2-МОЛ) и другая документация за период с 2018 по 2020 г.

Молочную продуктивность коров определяли методом контрольных доений два раза в месяц (ГОСТ Р 51451-99). Массовую долю жира (МДЖ)

определяли методом Ф. Гербера (ГОСТ 586790); массовую долю белка (МДБ) – рефрактометрическим способом (ГОСТ 25179-90).

Биометрическая обработка результатов опыта проводилась с использованием персонального компьютера в программе Microsoft Excel с расчетом средних арифметических показателей ее ошибки (М±m). Критерий достоверности (Р) определялся по методике Н.А. Плохинского (1969) [6].

Результаты и их обсуждение. Практика отечественного и мирового животноводства показала, что рентабельность отрасли современного молочного скотоводства напрямую связана с продуктивностью коров [7].

В таблице 1 представлены показатели молочной продуктивности первотелок сравниваемых внутрипородных типов. Наиболее высокий удой отмечен у коров енисейского типа краснопестрой породы обеих групп в сравнении со сверстницами красноярского типа чернопестрой породы на 495,3 и 330,1 кг, или на 9,2 и 6,5 % соответственно (Р ≥ 0,99; Р ≥ 0,999).

Первотелки первой и третьей группы превосходили животных из второй и четвертой группы по удою на 499,9 и 334,7 кг, или на 9,3 и 6,6 %, соответственно (Р ≥ 0,99; Р ≥ 0,999).

Молочная продуктивность коров-первотелок

Таблица 1

|

Показатель |

Енисейский тип, красно-пестрая порода |

Красноярский тип, черно-пестрая порода |

||

|

Группа |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

Удой за 305 дней, кг |

5889,8±87,29*** |

5389,9±74,76** |

5394,5±62,89 |

5059,8±73,08 |

|

МДЖ, % |

4,12±0,02*** |

4,19±0,01*** |

3,98±0,03 |

4,04±0,02 |

|

Молочный жир, кг |

242,4±5,29*** |

225,7±4,56** |

214,3±3,13 |

204,7±4,95 |

|

МДБ, % |

3,09±0,01 |

3,14±0,01 |

3,11±0,01 |

3,17±0,01 |

|

Молочный белок, кг |

181,7±3,55** |

168,9±3,30 |

167,6±2,81 |

160,4±3,07 |

|

Коэффициент молочности |

1261,7±29,36* |

1102,5±19,56 |

1172,1±22,59 |

1064,6±30,84 |

Здесь и далее : достоверность разницы по отношению к аналогичному показателю сравниваемых групп *Р > 0,95; **Р > 0,99; ***Р > 0,999.

Изучение качественных характеристик молочной продуктивности показало, что наибольшую массовую долю жира и белка в молоке имели животные енисейского типа краснопестрой породы в сравнении с аналогичным показателем сверстниц красноярского типа по первой лактации на 0,14; 0,02 (или на 3,5; 0,7 %) и 0,15; 0,03 % (или на 3,7; 1,0 %) соответственно (Р ≥ 0,99; Р ≥ 0,999). Аналогичная тенденция зафиксирована у первотелок сравниваемых типов, где разница по массовой доле жира в молоке варьировала от 0,06 до 0,07 %, белка – от

0,05 до 0,06 % (Р ≥ 0,99; Р ≥ 0,999) в пользу животных второй и четвертой группы.

По количеству молочного жира и белка коровы енисейского типа красно-пестрой породы первой и второй группы также превзошли аналоги из третьей и четвертой групп по первой лактации на 28,1; 14,1 (Р ≥ 0,99; Р ≥ 0,999) и 21,0; 8,5 кг (Р ≥ 0,99) соответственно. Сравнение данных показателей между животными, отелившимися в 23–24 месяца (первая и третья группа) и 25–27 мес. (вторая и четвертая группы), показало превосходство первых над вторыми по количеству молочного жира и белка на 16,7; 12,8 (Р ≥ 0,95) и 9,6; 7,2 кг, или на 7,4; 7,6 и 4,7; 4,5 % соответственно.

Максимальная молочная продуктивность первотелок енисейского типа первой группы позитивно отразилась на коэффициенте молочности – 1261,7. При сравнении данного показателя между группами установлено достоверное различие, равное 7,6 %, между первой и третьей группами (Р ≥ 0,95). Коровы первой и третьей группы имели коэффициент молочности больше в сравнении с животными второй и четвертой группы по первой лактации на 159,2 и 107,5, или на 14,4 и 10,1 %, соответственно (Р ≥ 0,99; Р ≥ 0,999).

Коэффициент молочности у сравниваемых коров обоих типов находился в пределах 1064,6–1261,7, что выше общепринятого стандарта (800) на 133,1–157,7 %, и свидетельствует о соответствии коров, разводимых в ООО «ОПХ Солянское», молочному типу.

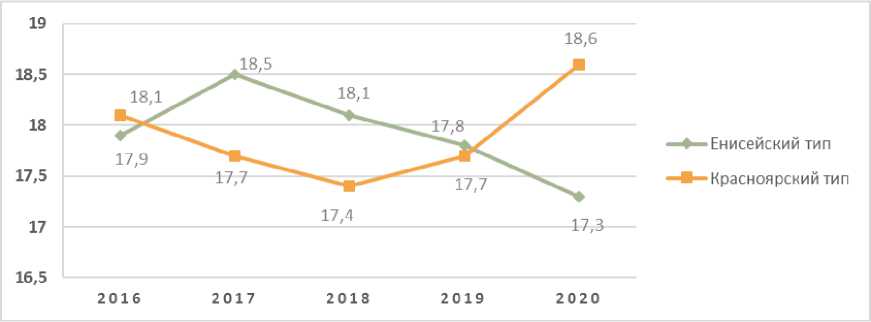

Изучая молочную продуктивность коров, нельзя не вспомнить о построении лактационной кривой. Характер изображения линий показывают выравненность суточных удоев на протяжении всей лактации. Графики лактационных кривых позволяют судить о возможностях молочной продуктивности животных, что особенно актуально при оценке вновь созданных линий, семейств, породных типов и т. д. Поэтому были построены и проанализированы лактационные кривые коров-первотелок енисейского и красноярского внутрипородных типов (рис. 4).

Рис. 4. Лактационные кривые коров по первой лактации разных внутрипородных типов

У всех первотелок вершина лактационной кривой приходилась на третий месяц лактации. Высший суточный удой у коров енисейского типа составлял 29,1 кг, у красноярского – 27,8 кг (рис. 5). Первотелки енисейского типа первой и второй группы превосходили сверстниц третьей и четвертой группы по такому показателю, как средний суточный удой за лактацию, на 1,6 и 1,1 кг, или на 9,0 и 6,6 %, соответственно (Р > 0,95–0,99).

Рис. 5. Функциональные особенности вымени первотелок разных внутрипородных типов

Интенсивность падения лактаций определяли по «показателю полноценности», используя формулу Б.В. Веселовского, Е.А. Арзуманяна (1978) [8]:

ПП = Фактический удой/предельный удой · 100 %, где ПП – показатель полноценности.

Предельный удой вычисляли путем умножения высшего суточного удоя на число дней лактации. Показатель полезности в первой группе составлял 66,4 %; во второй – 62,7; в третьей – 63,6; в четвертой – 62,4 %. Полученные результаты свидетельствуют о большей стабильности лактационной кривой у коров енисейского типа красно-пестрой породы, что также подтверждается величиной коэффициентов падения продуктивности.

Важным показателем пригодности коров к доению на высокотехнологичных установках является интенсивность молоковыведения (см. рис. 5). Она зависит от анатомо-физиологических свойств вымени, уровня продуктивности, породной принадлежности, параметров доильных установок, профессионализма операторов машинного доения.

Максимальная скорость молокоотдачи за минуту наблюдалась у коров-первотелок первой группы – 2,02 кг/мин, что достоверно выше, чем у их сверстниц из третьей группы, на 7,4 % (Р ≥ 0,95).

Таким образом, осеменение в возрасте 14–15 мес. оказало положительное влияние на количественные и качественные показатели молочной продуктивности: удой за 305 дней лактации, массовую долю жира и белка, количество молочного жира и белка; коэффициент молочности.

Заключение. С целью повышения производства молока рекомендуем хозяйствам Красно- ярского края увеличение поголовья коров енисейского типа красно-пестрой породы и проведение осеменения телок в 14–15 мес. при достижении живой массы не менее 350 кг.

Список литературы К вопросу о влиянии генотипа на продуктивные качества коров

- Адушинов Д.С. Эффективность голштинизации черно-пестрого скота в Восточной Сибири // Зоотехния. 2006. № 2. С. 5-8.

- Сидоренкова И.В., Лефлер Т.Ф. Продуктивно-биологические качества первотелок разной типовой принадлежности // Научно-практические аспекты развития АПК: мат-лы нац. науч. конф. / Краснояр. гос. аграр. ун-т. Красноярск, 2020. С. 167-170.

- ТОП-25 производителей Сибири в сфере молочного животноводства // Сектор-медиа. 2020. URL: https://sectormedia.ru.

- Сравнительная оценка роста и развития телок разных генотипов до плодотворного осеменения в ООО "ОПХ Солянское" / И.В. Сидоренкова [и др.] // Вестник КрасГАУ. 2019. № 10. С. 57-64.

- Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: справочное пособие / А.П. Калашников [и др.] // 3-е изд., перераб. и доп. М., 2003. 456 с.

- Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. М.: Колос, 1969. 256 с.

- Тарчоков Т.Т. Хозяйственно полезные признаки молочного скота предгорной зоны Северного Кавказа в зависимости от генетических и паратипических факторов: автореф. дис. … д-ра с.-х. наук. п. Персиановский, 2000.

- Арзуманян Е.А. Скотоводство. М.: Колос, 1978. 319 с.