К вопросу о возникновении неолита в Западной Грузии

Автор: Мешвелиани Т.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 (54), 2013 года.

Бесплатный доступ

Вопрос о возникновении и распространении производящего хозяйства на территории Западной Грузии все еще не решен окончательно. В настоящее время здесь ни на одном из т.н. неолитических памятников не зафиксированы признаки оседлости населения и доместикации животных. Это подтверждают приведенные в статье результаты нового обследования ряда памятников, отнесенных к неолиту, - Анасеули I, Гурианта, Урта, Кобулети, Одиши, Палури.

Южный кавказ, мезолит, неолит, энеолит, нарушенная стратиграфия

Короткий адрес: https://sciup.org/14522982

IDR: 14522982 | УДК: 903

Текст научной статьи К вопросу о возникновении неолита в Западной Грузии

Начало изучению т.н. неолитических памятников Западной Грузии было положено в 1930-х гг. с открытием Одиши [Каландадзе, 1939]. По описанию первого исследователя памятника, он содержал два культурных слоя – мезолитический и неолитический, хотя существовало мнение, что он однослойный [Хошта-рия, 1940; Формозов, 1953]. В 1940–1960-х гг. было выявлено и исследовано несколько десятков т.н. неолитических памятников, в т.ч. Урта в 1940 г. [Хош-тария, 1940], Кистрики в 1941 г. [Луконин, 1950]. В 1950 г. в с. Мамати Г. Григолия обнаружил поселение неолитического времени [Небиеридзе, 1964]. В 1951–1952 гг. велись раскопки на многослойном памятнике Сагварджиле, II слой которого отне сен к позднему неолиту [Киладзе, 1953]. В 1957 г. в Абхазии было обнаружено поселение Нижняя Шиловка [Формозов, 1962], затем последовали Анасеули, Экаде, Наруджи, Вакиджвари, Гошвели, Саирме. В конце 1950-х гг. в результате разведочно-археологических работ в Аджарии И. Грдзелишвили, Д. Хахутаи- швили и А. Рамишвили выявили поселения Хуцуба-ни и Кобулети. В 1963 г. был обнаружен памятник Гурианта. На основе полученных материалов была разработана хронология т.н. неолита Западной Грузии [Небиеридзе, 1972, с. 108–118] и выделены две хронологические группы. В первую вошли Одиши, Кистрики, Анасеули II и Нижняя Шиловка, вторую же составили памятники сочи-адлерского типа. А. Формозов выделил два последовательных этапа неолитической культуры Кавказа: ранний, где все еще прослеживаются признаки мезолита, и поздний с индустрией, характерной для развитого неолита [1962]. Все перечисленные памятники расположены на возвышенных речных террасах или предгорных холмах. По единогласному утверждению исследователей, они нестратифицированные и большую часть находок составляет подъемный материал из потревоженных культурных слоев [Небиеридзе, 1972, с. 67].

Л. Небиеридзе в своей монографии отмечает: «Западное Закавказье характеризуется многообразием растительного покрова. В прибрежной полосе Колхидской низменности встречаются кустарники средиземноморского типа, густо покрытые лианами. В прибрежной полосе Абхазии сохранилась пицундская сосна – реликт третичного периода. За кустарником прибрежной полосы начинается влажный колхид-

Археология, этнография и антропология Евразии 2 (54) 2013

ский лес. <...> Основная часть неолитических стоянок располагается на предгорных холмах и возвышенных террасах. <…> Природные условия Западной Грузии, начиная с третичного периода по сей день, почти не претерпели существенных изменений» [Там же, с. 13]. Именно это утверждение автора привлекло внимание А.И. Джавахишвили и заставило его высказать сомнение относительно природных условий. По мнению исследователя, нынешний субтропический климат, флора и фауна отнюдь не благоприятны для развития неолитической культуры, в подобных условиях она не могла сформироваться на территории Западной Грузии [Джавахишвили, 1973, с. 14–15].

Как отмечает Л. Небиеридзе, «поселения Западного Закавказья в плане сохранности стратиграфии оставляют желать лучшего… природная обстановка Причерноморья, влажный, субтропический климат, обильные осадки, неустойчивая почва и т.д., наряду с прочими неблагоприятными условиями, препятствовала сохранению остеологических материалов на открытых стоянках...» [1972, с. 14]. «В результате анализа материалов из культурного слоя Нижней Шиловки стало очевидно, что здесь было выявлено неолитическое поселение одишского типа, где микролитическая техника и геометрические микролиты сосуществовали с макролитической техникой, полированными орудиями и керамикой. Выяснилось, что в случае с указанным поселением мы имеем дело с однослойным неолитическим памятником» [Небие-ридзе, 1986, с. 109]. В. Трифонов высказывает сомнения относительно стратиграфической полноценности Нижней Шиловки и считает культурные слои на по селении потревоженными [2009, с. 88]. Мнение о том, что на этом памятнике представлен единый непотревоженный слой [Формозов, 1965, с. 129–131], предрешило «судьбу» потревоженных слоев Одиши. «Предположению относительно однослойности комплекса одишского типа не препятствует то обстоятельство, что на памятниках Одиши, Кистрики и Анасе-ули II присутствуют явно более поздние элементы, такие как следы переработки металла, красноглиняная керамика с гребенчатым орнаментом, изготовленная на гончарном круге, днища амфор (подобные керамические изделия весьма характерны для кавказского Причерноморья античного периода), а также пара просверленных орудий. В Кистрики обнаружены также железное копье и свинцовые спирали... Относительная молодость указанных материалов настолько очевидна, что причислить их к основному комплексу неолитического времени просто невозможно, других же более поздних материалов (например, энеолити-ческой эпохи) на памятнике не зафиксировано. Что же касается прочих памятников, ни на одном из них непотревоженных культурных слоев не обнаружено» [Небиеридзе, 1972, с. 15].

Как известно, основными критериями для определения хронологии того или иного памятника, помимо артефактов, являются стратиграфия и серия абсолютных дат. В тех случаях, когда материал подъемный и собран на обширной территории, датировать археологический объект и установить его культурную принадлежность весьма затруднительно. С целью решения данной проблемы нами были проведены разведочно-археологические работы на памятниках Анасеули I и II (заложить шурфы не удалось), Гурианта, Мамати (только разведка), Урта, Кобулети, Одиши и Палури (расчищен старый шурф).

Результаты обследования памятников

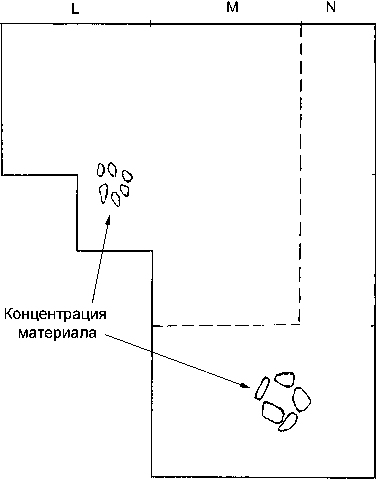

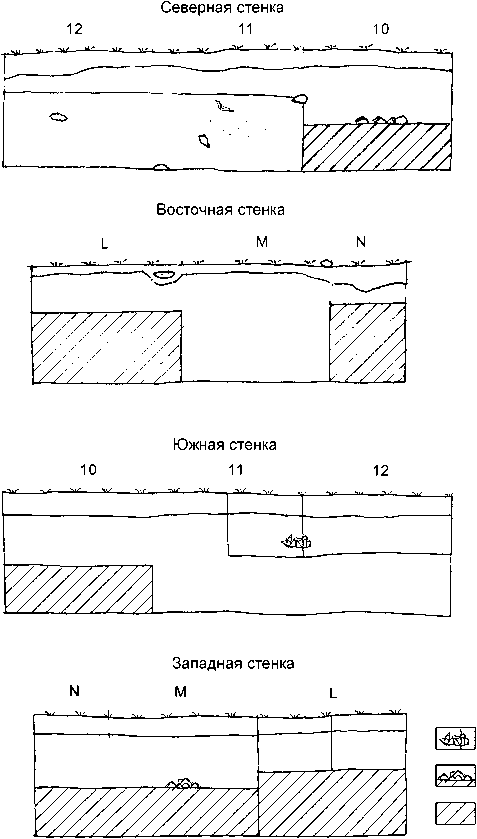

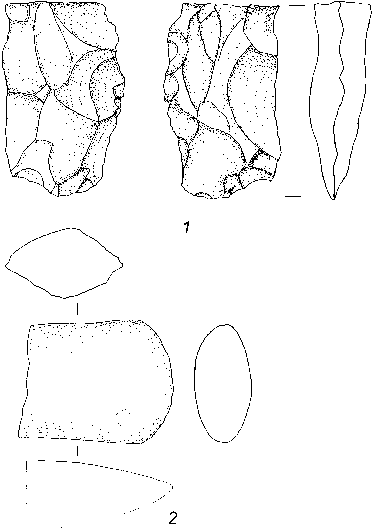

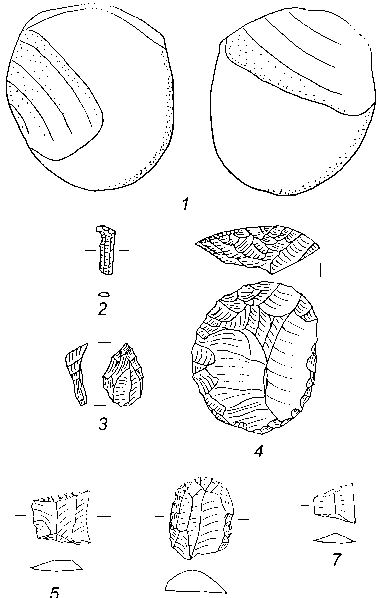

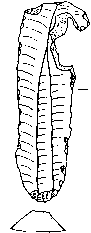

Стоянка Анасеули I (Озургетский муниципалитет) расположена на высоте 157 м над ур. м. Координаты памятника 41º54′71,8′′ с.ш., 41º54′74,5′′ в.д. С площади примерно 500 м2 был собран подъемный материал. В центральной части территории возвышается телевизионная вышка, которая служила ориентиром. В 2 м к северо-востоку от нее был заложен разведочный шурф (рис. 1) глубиной 80 см, где зафиксированы два слоя: I – дерн и гумус, II – красный глинозем. Толщина первого 2,0–2,5 см. Основной материал содержался в гумусном слое, хотя отдельные находки встречались и в глинистом, на глубине 20–30 см. Особо следует отметить концентрацию обсидиановых предметов на границе квадратов 11–12. Судя по типологическому составу инвентаря (табл. 1, 2), отходов мало, полностью отсутствуют нуклеусы, в основном представлены орудия (рис. 2). Подобное соотношение свидетельствует о том, что здесь было не постоянное поселение а, скорее всего, временная стоянка. Отсутствуют также фаунистические остатки и керамика. Попадаются лишь глиняные комья. Не встречаются полированные изделия. Найдено всего два камня для пращи (рис. 3). Инвентарь в основном изготовлен из обсидиана, поступавшего с месторождения Чикиани (рис. 4–6). Отсутствуют костяные орудия. Заслуживают внимания предметы из мягких пород камня, по форме напоминающие лощила позднего периода (рис. 7). В слое содержались угольки, по которым получены абсолютные даты (OS-72158) от 11 287–10 929 до 6 840 л.н., что указывает на его потревоженное состояние.

Местонахождение Анасеули II (именуемое также Мицис Цихе) не удалось обнаружить по указанным в литературе координатам: 41º54′06,8′′ с.ш., 41º54′45,1′′ в.д. [Небиеридзе, 1972, с. 8]. На соответствующей им территории на высоте 115 м над ур. м. были найдены очень поздняя керамика и единичные бесформенные обломки кремня. Ввиду неблагоприятных метеорологических условий заложить разведочный шурф не удалось.

а

0 1 м

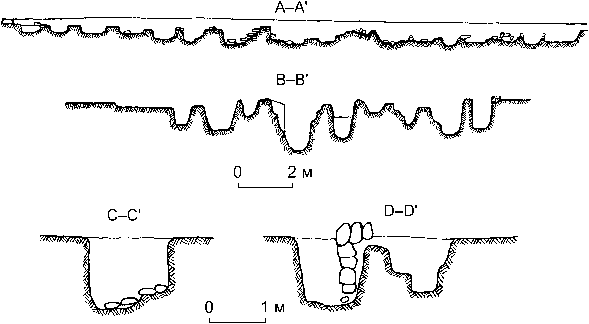

Рис. 1. План ( а ) и разрезы ( б ) раскопа 2008 г. Анасеули I.

1 – скопление обсидиановых предметов; 2 – концентрация материала; 3 – нераскопанная часть шурфа.

б

Таблица 1. Типологический состав каменного инвентаря со стоянки Анасеули I

|

Наименование |

Обсидиан |

Кремень |

Аргилит |

Итого |

||||

|

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

|

|

Первичный скол и пластина |

4 |

1,8 |

14 |

4,2 |

0 |

0 |

18 |

3,1 |

|

Отщеп |

26 |

11,7 |

30 |

9,0 |

18 |

94,7 |

74 |

12,9 |

|

Пластина |

28 |

12,6 |

121 |

36,2 |

0 |

0 |

149 |

25,9 |

|

Микропластина |

32 |

14,4 |

60 |

18,0 |

0 |

0 |

92 |

16,0 |

|

Сколы – остатки нуклеуса |

5 |

2,3 |

8 |

2,4 |

0 |

0 |

13 |

2,3 |

|

Резцовый скол |

4 |

1,8 |

4 |

1,2 |

0 |

0 |

8 |

1,4 |

|

Орудие |

49 |

22,1 |

36 |

10,8 |

1 |

5,3 |

86 |

15,5 |

|

Мелкие и чешуйчатые сколы |

73 |

32,9 |

55 |

16,5 |

0 |

0 |

128 |

22,3 |

|

Обломок |

1 |

0,5 |

6 |

1,8 |

0 |

0 |

7 |

1,2 |

|

Итого |

222 |

100 |

334 |

100 |

19 |

100 |

575 |

100 |

Таблица 2. Типологический состав орудий со стоянки Анасеули I

|

Тип |

Обсидиан |

Кремень |

Аргилит |

Итого |

||||

|

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

|

|

Трапеция |

7 |

14 |

3 |

8 |

0 |

0 |

10 |

12 |

|

Треугольник |

0 |

0 |

1 |

3 |

0 |

0 |

1 |

1 |

|

Притупленная микропластина |

3 |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

3 |

|

Ретушированная микропластина |

0 |

0 |

1 |

3 |

0 |

0 |

1 |

1 |

|

Скребок |

13 |

27 |

6 |

17 |

0 |

0 |

19 |

22 |

|

Резец |

14 |

29 |

6 |

17 |

0 |

0 |

20 |

23 |

|

Скошенное орудие |

2 |

4 |

1 |

3 |

0 |

0 |

3 |

3 |

|

Острие |

1 |

2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

|

Выемчатое орудие |

0 |

0 |

1 |

3 |

0 |

0 |

1 |

1 |

|

Ретушированная пластина |

1 |

2 |

10 |

28 |

0 |

0 |

11 |

13 |

|

Ретушированный отщеп |

2 |

4 |

4 |

11 |

1 |

100 |

7 |

8 |

|

Ретушированный фрагмент |

1 |

2 |

1 |

3 |

0 |

0 |

2 |

2 |

|

Резец-скребок |

0 |

0 |

1 |

3 |

0 |

0 |

1 |

1 |

|

Тесло |

0 |

0 |

1 |

3 |

0 |

0 |

1 |

1 |

|

Пластина |

5 |

10 |

0 |

0 |

0 |

0 |

5 |

6 |

|

Итого |

49 |

100 |

36 |

100 |

1 |

100 |

86 |

100 |

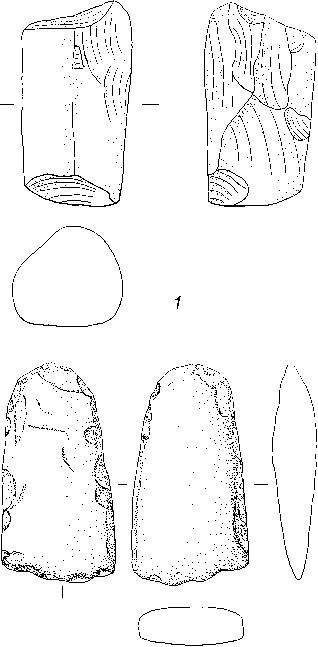

Рис. 2. Инвентарь со стоянки Анасеули I.

1 – обработанная галька; 2 – обсидиановое орудие типа лекала; 3 – проколковидное орудие из обсидиана; 4 – обсидиановый скребок; 5 – 12, 14, 15, 17, 18 – обсидиановые геометрические микролиты; 13 – кремневая пластина; 16 – кремневый ретушированный отщеп; 19 – кремневый скребок.

Рис. 4. Обсидиановые пластины. Анасеули I.

Рис. 5. Высокий скребок из обсидиана. Анасеули I.

Памятник Гурианта находится на территории одноименного села, на мысе, образуемом р. Сквирдими. В соответствии с координатами 41º57′12,0′′ с.ш., 41º56′50,1′′ в.д., он располагается в пределах участка, принадлежащего В. Квер-гелидзе, на высоте 63 м над ур. м. На площади ок. 0,5 га был собран подъемный материал, ныне хранящийся в музее г. Озургети. На указанной территории было заложено три шурфа размером 1,5×3,0 м, глубиной ок. 1 м. Культурный слой не обнаружен. Артефакты содержались в гумусе, который залегал на стерильном слое красноватого цвета. В общей сложности было выявлено 18 безликих предметов (табл. 3).

Рис. 7. «Стеки» из мягких пород камня. Анасеули I.

Рис. 6. Обсидиановые трапеции. Анасеули I.

Таблица 3. Типологический состав материала с памятника Гурианта

|

Наименование |

Разрез I |

Разрез II |

Разрез III |

Итого |

|

Первичный отщеп |

0 |

0 |

2 |

2 |

|

Отщеп |

1 |

0 |

3 |

4 |

|

Пластина |

0 |

0 |

1 |

1 |

|

Сколы – остатки нуклеуса |

0 |

0 |

1 |

1 |

|

Орудие |

2 |

0 |

5 |

7 |

|

рубящее |

1 |

0 |

0 |

1 |

|

тесло |

1 |

0 |

5 |

6 |

|

Мелкие и чешуйчатые сколы |

1 |

0 |

2 |

5 |

|

Обломок |

2 |

0 |

6 |

8 |

|

Глиняный ком |

0 |

0 |

1 |

1 |

|

Ступка |

0 |

1 |

1 |

2 |

|

Итого |

6 |

1 |

22 |

29 |

Таблица 5. Типологический состав орудий с памятника Урта

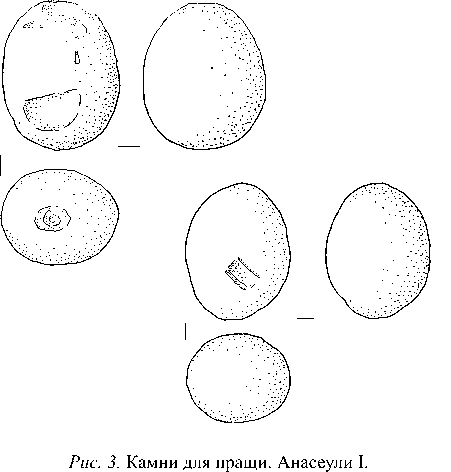

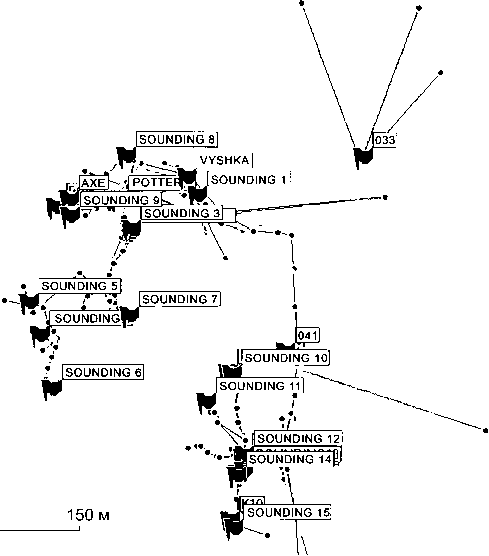

Опираясь на план участка S–O в книге С. Гогитидзе [2008, с. 224], мы заложили шурф в его восточной части. Выяснилось, что это периферия основного поселения. Результаты соответствовали описанию С. Гогитидзе. Материал встречался в основном в гумусном слое. Залегающий под ним слой желтого глинозема практически стерилен. На плане С. Гогитидзе отмечены т.н. мастерские – гнезда с высокой концентрацией артефактов (рис. 8). Видимо, именно такое гнездо было обнаружено в результате проведенных нами раскопок. Это яма неправильной формы глубиной примерно в 70 см, заполненная артефактами, попавшими в нее с поверхности, а также современными проволокой и обломками стекла. Таким образом, полностью исключается ее принадлежность к неолитическому времени. Более того, по определению геолога Г. Джаошвили, эти ямы образовались в результате вымывания или выветривания почвы, что хорошо про-

Рис. 8. «Мастерские» (по: [Гогитидзе, 2008, рис. 6]).

Кобулети.

6 м

Рис. 9. Разрезы «мастерских» (см. рис. 8). Кобулети.

Рис. 10. Груда камней. Кобулети.

Рис. 11. Разведочные шурфы на плато, указанном как место нахождения памятника Одиши.

слеживается на разрезах (рис. 9). По исследуемой территории пролегал дренажный канал, проложенный ок. 50–70 лет назад. Значительная концентрация галечника первоначально была истолкована нами как о статки какого-то сооружения, но после расчистки стало ясно, что это просто груда камней (рис. 10). Второй шурф был заложен на берегу р. Кинтри-ши юго-восточнее основного и дал те же результаты. Среди находок, по нашему мнению, полностью отсутствуют предметы, характерные для неолита. В основном здесь представлены материалы финальной стадии верхнего палеолита.

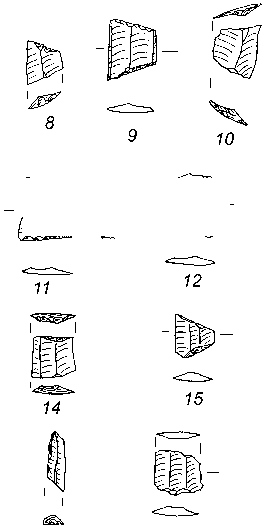

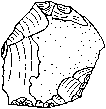

Разведочные работы были продолжены на территории Зугдидского муниципалитета с целью обнаружения следов неолитического памятника Одиши. В работе Л. Небиеридзе его точное месторасположение не указано. Уже из описания ясно, что здесь имеет место определенное несоответствие. По словам автора, памятник расположен в с. Ледгебиа, на плато правобережья р. Джуми на высоте 273 м над ур. м., западная его часть якобы спускается к р. Ингури. В действительности же р. Ингури находится почти в 12 км от с. Ледгебиа. Мы опирались на следующие указания: с. Ледгебиа, р. Джу-ми и с. Корцхела. Начав разведочные работы на границе сел Корцхела и Одиши (бывш. Ледгебиа), мы добрались до плато, в настоящее время находящегося на высоте 330 м над ур. м. Сейчас там расположена вышка фирмы «МАГТИ». На подходах к ней в придорожном разрезе были найдены первые артефакты: кремневая пластина, скребок и др. Это послужило поводом для более основательных изысканий. К югу от вышки был заложен первый шурф. Артефакты содержались только в гумусном слое, да и то в незначительном количестве. На прилегающей территории в радиусе примерно 500 м было заложено 14 шурфов (рис. 11), на поверхности найден лощенный топор. Немногочисленные артефакты встречались во всех разрезах, причем исключительно в гумусном слое (рис. 12–14). На тропинке, ведущей к плато, был обнаружен лощенный топор и зафиксирована довольно значительная концентрация кремневых предметов. Затем мы поднялись на плато, именуемое Дгебиа-Суки

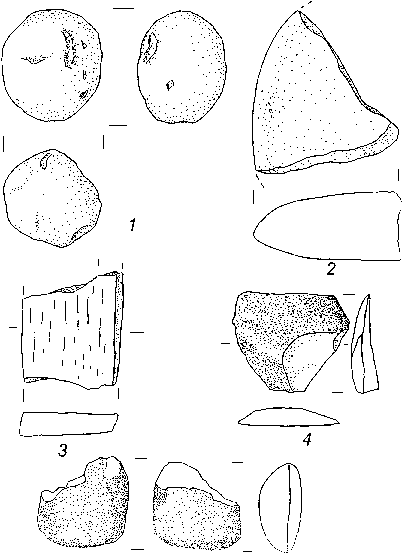

Рис. 12. Камень для пращи ( 1 ), обработанные гальки ( 2, 3 ) и полированные орудия ( 4, 5 ). Одиши.

(42º32′69,6′′ с.ш., 41º56′64,8′′ в.д.). Здесь на площади 0,5 га находятся чайные плантации. На их периферии в восточной части плато были заложены шурфы. Почва просеивалась, тем не менее находки оказались немногочисленными и происходили из гумусного слоя. Они полностью соответствуют материалам из коллекций Национального музея Грузии (кол. № 6-58:1-896). Это еще раз подтверждает тот факт, что мы имеем дело с подъемным материалом и что непотревоженные слои на памятнике отсутствуют.

Следующим объектом наших исследований стал открытый Г. Григолия в 1969 г. памятник Палури (42º37′73,2′′ с.ш., 41º57′28,9′′ в.д.), представленный в коллекциях Зугдидского музея под названием Жир-Суки. Материал опубликован [Григолия, 1977]. Памятник находится в юго-восточной части с. Палури. Нами были обследованы два холма, покрытые густой растительностью и изрытые барсучьими норами. На поверхности артефакты не найдены. Мы очистили восточный борт шурфа, заложенного Г. Григолия. Глубина разреза примерно 90 см, ниже расположен материк. Подтвердились все слои, описанные Г. Григолия (сверху вниз): гумус, коричневато-черный глинозем с большим содержанием галечника, зольная прослойка на сероватом слое толщиной 10 см, залегающем на материке. Материал весьма скуден. Лишь в гумусе обнаружены фрагменты чернолощеной керамики и безликий отщеп.

Рис. 13. Заготовка орудия из гальки ( 1 ) и полированное орудие ( 2 ). Одиши.

Рис. 14. Обтесанная галька ( 1 ) и полированное орудие ( 2 ). Одиши.

К сожалению, не удалось найти т.н. неолитический памятник в с. Мамати. На склоне ущелья р. Хархаме-та, в соответствии с координатами 41º59′41,1′′ с.ш., 42º01′72,2′′ в.д., на высоте 40 м над ур. м. в результате разведочных работ на площади в 5 га не обнаружено ни одного артефакта или следов культурного слоя. Лишь в двух-трех местах найдены фрагменты керамики позднефеодальной эпохи (местонахождение было подсказано Л. Небиеридзе и Г. Григолия).

Таблица 4. Типологический состав материала с памятника Урта

|

Наименование |

Разрез I |

Разрез II |

Итого |

|

Первичный отщеп |

5 |

105 |

110 |

|

Первичная пластина |

0 |

44 |

44 |

|

Отщеп |

10 |

449 |

459 |

|

Пластина |

1 |

75 |

76 |

|

Микропластина |

0 |

158 |

158 |

|

Сколы – остатки нуклеуса |

8 |

75 |

83 |

|

Резцовый скол |

0 |

9 |

9 |

|

Нуклеус |

3 |

25 |

28 |

|

Орудие |

11 |

96 |

107 |

|

Мелкие и чешуйчатые сколы |

7 |

836 |

843 |

|

Обломок |

4 |

118 |

122 |

|

Галька со следами применения |

0 |

9 |

9 |

|

Фрагменты керамики и глиняный ком |

0 |

2 |

2 |

|

Итого |

49 |

2001 |

2050 |

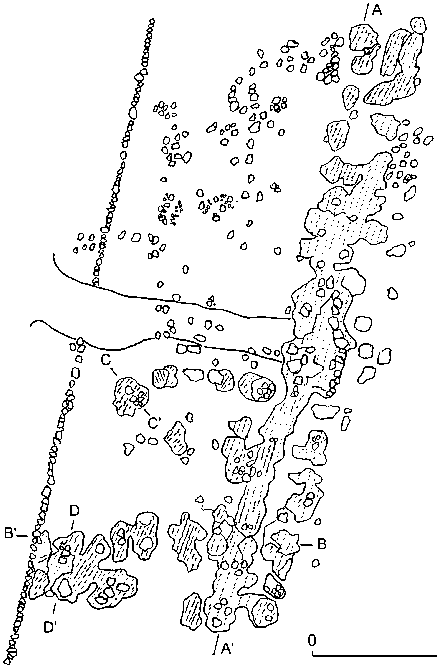

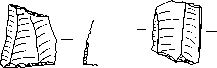

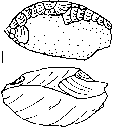

Памятник Урта, который был обнаружен Н. Хош-тария во время разведочных работ в ущелье р. Ингури, с. Урта и на горе Урта [1940], в соответствии с координатами 42º25′57,9′′ с.ш., 41º51′10,8′′ в.д., находится на территории Зугдидского муниципалитета на высоте 56 м над ур. м. Добытый здесь материал, по мнению исследователя, синхронен с Одишским и относится к раннему неолиту. В 2003 г. педагог местной школы В. Дагаргулия сообщил о находках на своем приусадебном участке. Материал содержал много карандашевидных нуклеусов и, на первый взгляд, носил эпипалеоли-тическо-мезолитический характер. В том же году нами был заложен разведочный шурф, выявивший под гумусным слоем потревоженный слой глинозема. Материал соответствовал собранному ранее, хотя карандашевидные нуклеусы обнаружить не удалось.

С целью уточнения границ памятника в 2008 г. на территории с. Урта были проведены предусмотренные проектом археологические работы. Установлено, что артефакты рассредоточены на площади приблизительно в 0,5 га. Было заложено три шурфа: один на периферии исследуемой территории и два в центральной части. Выявлено, что ниже гумусного слоя материал не распространяется. Типологически его следует относить к мезолиту (табл. 4, 5).

Разведочные работы были проведены также на т.н. неолитическом поселении Кобулети, открытом С. Гогитидзе в 1961 г. в одноименном селе (координаты памятника: 41º47′16,9′′ с.ш. 41º53′08,7′′ в.д.) [1977, 2008]. Заложенные им вдоль края террасы пять небольших контрольных траншей дали немногочисленный материал. Артефакты содержались только в гумусном слое на глубине 0,3–0,5 см. В 1973 г. здесь было заложено восемь контрольных траншей. Раскопки продолжались и в 1974 г. Были выявлены т.н. мас-

Обсуждение

Неолит – значительная эпоха в истории человечества, ознаменовавшаяся фундаментальными сдвигами в хо-зяйственой деятельности и вообще в экономике первобытного общества. От присваивающего хозяйства (охота и собирательство) человек перешел к производящему (скотоводство, земледелие). Эти перемены, сопровождаемые целым рядом технических новаций, таких как широкое распространение техники лощения и полировки каменных орудий, возникновение гончарного производства, положили основу новой эре в развитии человеческого общества.

Общее представление о неолите как культурноисторической эпохе возникло в археологии в период, когда в науке, изучающей этапы развития человеческого общества, доминировал эволюционизм. Дж. Лаббок уже в 1865 г. использовал термины «палеолит» и «неолит», и тем самым предложенная К. Томпсеном «система трех веков» обрела более совершенный вид. В мировой археологии бытовала именно эта хронологическая схема, согласно которой историческое развитие общества протекало по единой системе, и неолит в ней был одной из необходимых ступеней. Выделены характерные признаки неолита: широкое распространение техники лощения и шлифовки каменных орудий, появление керамических изделий. В 20-х гг. XX в. Г. Чайлд именовал этот процесс неолитической революцией. По заключению археологов, для данного периода характерны переход к производящему хозяйству, долгосрочные поселения, имущественное неравенство и т.д. Все указанные признаки, по мнению Г. Чайлда, являются необходимыми компонентами для атрибуции того или иного памятника как неолитического. Ситуация существенно изменилась после того, как в 1952 г. при раскопках Иерихона была обнаружена культура, не соответствующая «классическому» определению неолита, – отсутствовала керамика. Это позволило К. Кениону выделить новую археологическую эпоху – бескерамический неолит. Последующие исследования территории «плодородного треугольника» подтвердили ее существование с XII до VII тыс. до н.э. Оказалось, что процесс формирования производящего хозяйства был довольно продолжительным. Для бескерамического неолита характерны монументальные архитектурные постройки (Гобекле-Тепе, Чатал-Гуюк, Иерихон и др.). В результате ученые пришли к выводу, что наличие всех вышеуказанных признаков вовсе не обязательно для определения неолита. У земледельца Ближнего Востока не было керамической посуды, в то время как в Японии и Нижнем Поволжье человек владел техникой изготовления керамики уже в верхнем палеолите. Последние три десятилетия в специальной литературе не прекращается дискуссия о переходе к производя- щему хозяйству. Главным является установление причины этого сдвига в экономике человеческого общества – климатические изменения, рост населения или социальные потребности. По мнению одних исследователей, неолит является результатом эволюционного развития, с точки зрения других, причины следует искать в радикальных изменениях в сфере мышления человека. Термин «неолитическая культура» представляет собой не столько научное определение, сколько общее понятие, подразумевающее одну из ступеней культурно-экономического развития человеческого общества [Трифонов, 2009, с. 84–87].

Разведочные работы, проведенные нами на т.н. неолитических памятниках Западной Грузии в 2008–2010 гг., и анализ соответствующей литературы утвердили нас во мнении относительно того, что ни один из этих памятников открытого типа не является наследием представителей общества с производящим хозяйством. Ни на одном из них не обнаружены характерные компоненты культуры неолита, такие как следы поселения, фаунистический материал, керамика, костяные орудия, вкладыши для серпов, и, главное, на всех отсутствуют культурные слои. Артефакты найдены только в гумусном слое. В связи с этим возникла новая научная проблема – со стоянками какого типа и представителями какой культуры мы имеем дело. На территории Западной Грузии все т.н. неолитические памятники сходны в плане нарушенной стратиграфии, археологического материала и географического расположения. По нашему мнению, для их атрибуции необходимы дальнейшие исследования. Создается впечатление, что это временные сезонные стоянки, использовавшиеся небольшими группами населения, поэтому мощность слоев, содержащих археологический материал, невелика. Предположительно их можно рассматривать как эпимезолитические, к неолитическим же следует относить материалы из т.н. энеоли-тических слоев пещерных памятников, в полной мере отражающих наличие оседлого хозяйства (Самеле-Клде, Дзудзуана, Самерцхле-Клде и др.).

Что касается керамических изделий, то их количество, особенно на памятниках Западной Грузии, увеличивается именно с эпохи энеолита и ранней бронзы. С 1980-х гг. в специальной литературе рассматривался вопрос о «революции вторичного продукта», подразумевающей начало использования молочных продуктов. Это явление более позднее, чем доместикация, т.к. человеческий организм не приспособлен к переработке лактозы [Sherratt, 1981, 1983; Helmer, Vigne, 2007; Greenfield, 2010]. После грудного возраста ни одно животное не питается молоком. Видимо, именно поэтому человек стал использовать молоко лишь после того, как смог получить из него вторичный продукт. Мы полагаем, что тогда и возникла необходимость в керамической посуде и, главное, в создании социально-экономической культуры с большими поселениями, предоставляющими возможность содержать скот в яслях с целью регулирования рождаемости. Возможно, первоначально для изотовления молочных продуктов использовалось молоко мелкого рогатого скота, т.к. приручить его не составляло особой сложности. Благоприятные условия для экономики этого типа могли существовать, в первую очередь, в обществе носителей куро-аракской культуры.

Заключение

Западно-грузинские памятники, именуемые неолитическими, общим числом ок. 10, сгруппированы в три хронологические группы: раннего (Анасеули I, Кобу-лети, Кистрики), развитого (Мамати, Хуцубани, Гу-рианта, Анасеули II) и позднего (остальные – Одиши, Нижняя Шиловка и др.) неолита. По утверждению исследователей, все они представляют собой поселения, несмотря на то, что ни на одном не обнаружены следы жилищ. Культурные слои и происходящие из них артефакты перемешаны и перемещены, следовательно, отсутствует стратиграфия. Примером могут служить Анасеули I и Одиши, где артефакты были рассеяны по площади 500 м2 и на нескольких гектарах соответственно. Мощность слоя с культурными остатками составляет не более 3–5 см. Исследователи объясняют это частой сменой мест проживания, так что вопрос об оседлой жизни данной группы населения отпадает сам по себе. На основании вышеизложенного трудно согласиться с попыткой отнести рассматриваемые памятники к неолиту. Наиболее ранние переднеазиатские очаги производящего хозяйства, где протекал процесс формирования неолитической культуры, характеризуются прочной оседлостью. При отсутствии таких очагов любые предположения относительно стадии неолита полностью исключаются.

Основными характеристиками т.н. неолитических памятников Западной Грузии являются:

-

1) явно мезолитический (или финальноверхнепалеолитический) облик «бескерамического неолита» (Анасеули, Хуцубани, Кобулети);

-

2) отсутствие или малочисленность земледельческих орудий (в Одиши – землекопалки, вкладыши для серпа, ступки и зернотерки, при этом именно здесь появляются полированные топоры, макролиты и керамика);

-

3) отсутствие прочных жилых построек;

-

4) распространение артефактов в тонком слое на обширной территории;

-

5) отсутствие остеологических остатков.

Кроме того, следует учитывать потревоженность и перемещенность слоев, а также неудовлетворительную методику раскопок. Все это вместе взятое создает определенные трудности в плане отнесения памятников к неолиту. Мы разделяем мнение относительно того, что Колхидская низменность из-за мягкого субтропического климата не может быть причислена к ареалу распространения оседлого хозяйства. Предгорье и территории, расположенные на средней высоте, более благоприятны для его развития. Носители мезолитической культуры были более консервативны и продолжали заниматься охотой и собирательством. Это наблюдается и на памятниках типа Одиши, несмотря на то, что в их материалах присутствуют единичные лощенные орудия. Население по-прежнему занималось собирательством, хотя уже появились элементы, характерные для земледелия. Мы не разделяем мнение исследователей относительно того, что отсутствие жилых построек на рассматриваемых памятниках объясняется неблагоприятным климатом Колхидской низменности. На поселениях раннебронзового периода на этой же территории прекрасно представлены деревянные конструкции. Образцами поселений с оседлым хозяйством следует считать пещерные памятники Западной Грузии – Самеле-Клде, Самерцхле-Клде, Сагварджиле, Дзудзуана и др., на которых найден инвентарь, характерный для неолитической эпохи.

Пересмотр материалов с археологических объектов, отнесенных к энеолиту – эпохе ранней бронзы, и единственная абсолютная дата для верхнего слоя пещеры Дзудуана 5 600 л.н. дают возможность для иных интерпретаций. По нашему мнению, все т.н. неолитические памятники Западной Грузии, на которых не встречаются полированные орудия, следует относить к мезолиту. Признаки производящего хозяйства появляются на памятниках одишского типа. Сугубо неолитическими можно считать поселения, отнесенные к энеолиту – эпохе ранней бронзы: Самеле-Клде, Са-мерцхле-Клде, Дзудзуана, Сагварджиле и др. Скорее всего, они несколько моложе восточно-грузинских памятниках типа Шулавери – Шомутепе.