К вопросу о возрасте Тарадановского местонахождения фауны крупных млекопитающих

Автор: Васильев С.К., Орлова Л.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521215

IDR: 14521215

Текст статьи К вопросу о возрасте Тарадановского местонахождения фауны крупных млекопитающих

Одно из наиболее выдающихся среди известных на территории Западной Сибири местонахождений фауны крупных млекопитающих расположено на правом берегу р. Оби, ниже с. Тараданово Сузунского района Новосибирской области. В течение сезонов 2003-2005 гг. здесь проводились сборы палеотериологического материала, и их последующее изучение, включающее, кроме детального морфометрического анализа самих костных остатков, также их радиоуглеродное датирование [Васильев, 2004; Васильев, Орлова, 2005]. В 2005 году было получено 10 новых радиоуглеродных дат, что наряду с биостратиграфическим и тафономическим анализом фаунистических остатков позволило с большей уверенностью судить о возрасте данного местонахождения.

Интенсивно размываемый Тарадановский Яр, достигающий 40-45 м высоты, протянулся в виде огромной дуги более чем на 12 км. Описание слоёв разреза неоднократно приводилось в ряде публикаций [Архипов, 1973; Панычев, 1979]. Основной костеносный горизонт, откуда происходит подавляющая часть костных остатков, находится на несколько метров ниже меженного уреза воды, и размывается рекой непосредственно. В весенне-летнее половодье отмытый материал выносится на обширную песчано-галечную костеносную отмель, расположенную в нижней по течению части яра. К сожалению, гидродинамические условия на данном участке реки таковы, что до пляжа доносятся и отлагаются лишь костные остатки мелкого и среднего размерного класса, как правило, не тяжелее 1-1,2 кг, да и те встречаются исключительно в верхней по течению, головной части пляжа. Основную часть материала составляют многочисленные фаланги, метаподии, астрагалы, кости запястья и заплюсны лошадей, бизонов, оленей и шерстистых носорогов.

При определения абсолютного возраста использовались костные остатки нескольких видов млекопитающих. К настоящему времени получено 18 14С дат (табл. 2). Как видно из таблицы, большая часть проб (13 дат) имеет околопредельный и запредельный возраст, и только 5 образцов датированы каргинским временем. Радиоуглеродные даты еще раз подтверждают, что

Таблица 1. Видовой состав и количество костных остатков млекопитающих Тарадановского местонахождения (основная группа сохранности).

Разновременность и неоднородность костного материала, собранного на отмели, подтверждается и степенью его сохранности. При внимательном изучении удаётся сравнительно легко по комплексу признаков разделить его на три неравные, различные по сохранности группы. К основной группе сохранности относится подавляющая часть находок (3085 костей, или 92,8%). Они, несомненно, были вымыты рекой из слоя, погружённого под урез воды. Из этого же слоя, по всей видимости, происходят остатки ранне-среднеплейстоценового возраста, как правило, сильно минерализованные, фрагментарные и окатанные (207 костей или 6,2%), перезахо-ронившиеся некогда вместе с костями основной группы сохранности.

Таблица 2. Тараданово, пляж.

Радиоуглеродные значения возраста костных остатков.

|

Проба |

Материал для датирования |

Возраст, лет |

|

СОАН-5570 |

Шерстистый носорог, локтевая кость |

7 40000 |

|

СОАН-5571 |

Лошадь, берцовая кость |

31875 ±265 |

|

СОАН-5572 |

Мамонт, кость запястья, метаподия |

27520±390 |

|

СОАН-5573 |

Бизон, локтевая кость |

35052 ± 575 |

|

СОАН-5574 |

Шерстистый носорог, лопатка |

25715 ±235 |

|

СОАН-5575 |

Лошадь, плечевая и лопатка |

26785±320 |

|

СОАН-5576 |

Мамонт, обломок лопатки |

7 40000 |

|

СОАН-5577 |

Бизон, локтевая кость |

7 40000 |

|

СОАН-6244 |

Мамонт, грудной позвонок |

? 40000 |

|

СОАН-6245 |

Мамонт, большая берцовая KOCTb(juven.). |

>45000 |

|

СОАН-6246 |

Шерстистый носорог, лучевая кость |

>42000 |

|

СОАН-6247 |

Гигантский олень, шейный позвонок |

>40000 |

|

СОАН-6248 |

Лошадь, крестец |

739800 |

|

СОАН-6249 |

Бизон, поясничный позвонок |

741800 |

|

СОАН-6250 |

Бизон, поясничный позвонок |

7 39100 |

|

СОАН-6251 |

Бизон, поясничный позвонок |

7 42100 |

|

СОАН-6252 |

Бизон, поясничный позвонок |

739800 |

|

СОАН-6253 |

Бизон, грудной позвонок |

>45000 |

Из верхних горизонтов яра (скорее всего, из лёссовидных суглинков слоя 3) ведёт происхождение немногочисленная (34 кости или 1%) группа костных остатков, отличающихся весьма слабой минерализацией, светлым желтовато-коричневым цветом, часто рыхлостью костного вещества. Наконец, на пляже было собрано 13 костей голоценового возраста, принадлежащие мелкой корове, лошади, собаке, бобру и лосю. К настоящему времени в Тараданово обнаружены остатки как минимум 20 видов крупных млекопитающих, относящихся к основному костеносному горизонту (табл.1).

Сравнительно-морфологический анализ показал [Васильев, 2004], что кабаллоидная лошадь из Тараданово в размерах и пропорциях метаподи-альных костей практически полностью соответствует сравнительно некрупной лошади каргинского времени из 4 слоя Красного Яра [Васильев, 2005]. Другие виды крупных млекопитающих из Тараданово по размерам сопоставимых элементов посткраниального скелета занимают, как правило, промежуточную позицию между финалом казанцевского времени (около 100-90 тыс. л.н.) и заключительной частью каргинского времени (около 30 тыс. л.н.). Так, если принять размеры костей посткраниума рисс- вюрмского бизона Красного Яра за 100%, то соответствующие размеры костей бизона из Тараданово сократились на 0,8%, против 5,7% у бизона из 4 слоя Красного Яра. То же сокращение размеров для лошади составило 4,6 и 3,3% соответственно, шерстистого носорога – 0,6 и 2,8%, лося – 4,8 и 5,4%. Гигантский олень из Тараданово оказался мельче Megaloceros giganteus из 6 слоя Красного Яра на 4,4%, а Cervus elaphus – мельче на 0,1%, в то время как марал из 4 слоя Красного Яра был крупнее своего рисс-вюрмского предшественника из 6 слоя этого же местонахождения на 4,5%.

Таким образом, большинство видов крупных млекопитающих из Тара-даново (бизон, шерстистый носорог, благородный олень, лось), серии одноимённых костей которых достаточно представительны, укладываются в общую тенденцию позднеплейстоценового измельчания териофауны, находясь в этом отношении, по-видимому, всё же ближе к завершающему этапу казанцевского времени. Очевидно, фаунистический комплекс из Та-раданово может быть датирован как второй половиной ермаковского времени, так и первой половиной каргинского.

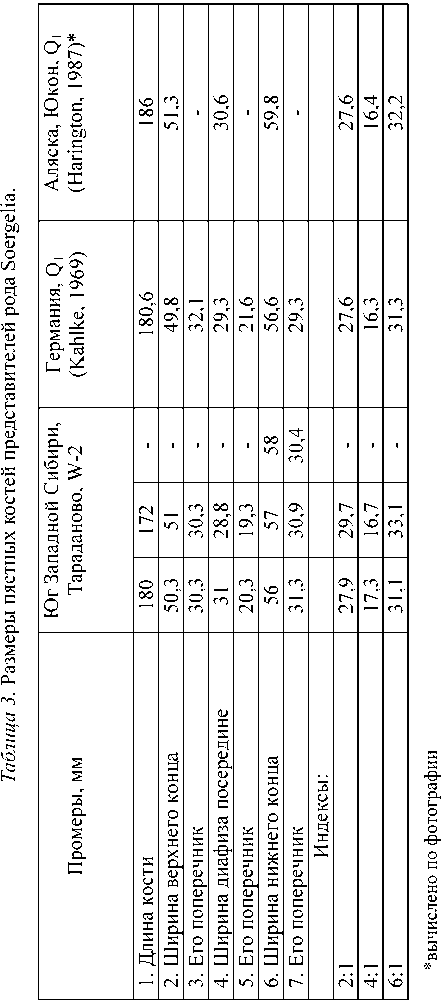

Сезон 2005 года в Тараданово был отмечен рядом новых интересных находок. На костеносной отмели были обнаружены 2 целые пястные кости какого-то неизвестного представителя сем. Bovidae. По размерам они существенно превышают метакарпы Ovis ammon, но заметно уступают овцебыку, присутствия остатков которых в данном местонахождении можно было бы ожидать. Морфологически указанные метаподии значительно отличаются и от того и от другого. Анализ имеющихся в нашем распоряжении литературных данных, позволил предварительно определить, что пястные кости принадлежали зоргелии (Soergelia sp.) – своеобразному представителю подсемейства Caprinae. В раннем плейстоцене зоргелии были широко распространены в Голарктике – от Западной Европы до Колымы и Юкона на Аляске, и далее, вплоть до штатов Небраска, Канзас и Техас [Kahlke, 1969; Шер, 1971; Harington, 1987; Cregut-Bonnoure, 2004]. Остатки её найдены также и на юге Западной Сибири – в Казахстанском Прииртышье [Кожамкулова, Мотузко, 1974], Кузнецкой котловине [Алексеева, 1980], и Новосибирском Приобье [Васильев, 2005]. Сопоставление размеров и пропорций пястных костей, деталей морфологии, различимых на рисунках и фотографиях [Kahlke, 1969; Harington, 1987], позволили с большой долей уверенности отнести находки из Тараданово также к роду Soergelia (табл. 3).

Находки пястных костей Soergelia sp. заставили ещё раз внимательно пересмотреть ряд костных остатков, определявшихся ранее как принадлежащие к очень крупной форме Ovis ammon. Для этих остатков ещё первоначально, в 2003 г., был отмечен (кроме резкого несоответствия в размерах костей) целый ряд морфологических отличий в сравнении с костями Ovis ammon. В материале из Тараданово действительно имеются несомненные остатки архара – астрагал и 1-й шейный позвонок с обломанными крыльями.

В результате пересмотра коллекции появилась возможность условно отнести также к Soergelia sp., кроме трёх пястных костей (включая её дистальный отдел, найденный в 2003 году), ещё 17 остатков: целый 1-й шей- ный позвонок, 2 неполных дистальных отдела плечевой кости, проксимальную половину лучевой, дистальный конец берцовой кости, 2 целые пяточные кости, дистальный отдел плюсневой кости, 7 астрагалов, проксимальную половину 1-й фаланги, 2-ю фалангу. По степени своей сохранности перечисленные кости ничем не выделяются среди основной массы позднеплейстоценовых костей, собранных на пляже. Фрагмент 1-й фаланги имеет с дорзальной и волярной сторон следы многочисленных характерных порезов каменным орудием, что происходит обычно при снятии шкуры и разделке туши. Латеральная длина астрагала составляет (n = 6) 50,9-М 54,0-56,5 мм, медиальная длина (здесь и далее n = 7) – 47,1-М 50,653,7 мм, ширина дистального конца – 33,3-М 35,3-37 мм, медиальный поперечник кости – 30,3-М 31,7-34,5 мм.

Парадокс данной ситуации заключается в том, что до сих пор нигде не было найдено остатков Soergelia моложе раннего плейстоцена [Cregut-Bonnoure, 2004]. В этой связи возможны 3 варианта: либо весь комплекс млекопитающих основной группы сохранности относится к более раннему времени, либо остатки самой зоргелии попали в основной костеносный слой из более древних отложений, в результате переотложения, или же, наконец, представители рода Soergelia дожили на юге Западной Сибири вплоть до второй половины позднего плейстоцена.

Первый вариант является явно несостоятельным: все имеющиеся факты с несомненностью свидетельствуют о позднеплейстоценовом возрасте основного костеносного горизонта Тарадановского Яра.

Второе предположение, на наш взгляд, также имеет мало оснований. Как уже было отмечено, по целому комплексу признаков (цвет с поверхности и в разломе, степень минерализации и окатанности и т.д.) кости, отнесённые к Soergelia sp., ничем не отличаются от основной массы костей, собранных в Тараданово. Среди костей зоргелии присутствует большинство элементов посткраниального скелета, что совершенно не характерно для переотложенных остатков. Возможно, что окончательную ясность в вопрос о возрасте остатков Soergelia sp. позволит внести радиоуглеродное датирование. С этой целью небольшой образец из диафиза пястной кости любезно был передан Я.В. Кузьминым в одну из лабораторий США.

Наиболее вероятен, на наш взгляд, третий вариант, допускающий, что представители рода Soergelia могли дожить на юге Западной Сибири вплоть до второй половины позднего плейстоцена. Находки в Тараданово показывают, что зоргелия (?) была хотя и сравнительно малочисленным, но не столь уж редким видом. По числу костных о статков в ориктоценозе Тарадановской костеносной отмели (0,7%) она встречается даже чаще, чем сайгак, архар, или северный олень. Прояснить вопрос о систематической принадлежности этого интереснейшего представителя сем. Bovidae, возможно, помогут дополнительные сборы палеотериологического материала в Тараданово.