К вопросу о времени начала использования желобчатых псалиев и возникновения всадничества (по материалам могильника Новоильиновский II в Северном Казахстане)

Автор: Чечушков И.В., Овсянников А.А., Усманова Э.Р.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации, трасологическому анализу и датировке трех желобчатых псалиев из кург. 5 могильника Новоильиновский II в Казахстане. Они были обнаружены в едином контексте с жертвоприношением двух лошадей (жеребца и кобылы), уложенных на дне ритуальной ямы в позе «летящего галопа». Становление всадничества, которое маркирует появление нового типа мобильности и способа ведения войны, традиционно датируется рубежом II-I тыс. до н.э. Однако благодаря псалиям этот процесс может быть прослежен в течение всего II тыс. до н.э. Именно данная категория инвентаря демонстрирует эволюцию в использовании лошади и поиски наиболее эффективных способов управления упряжными и верховыми животными. На основании данных трасологии сделан вывод о том, что все три псалия, скорее всего, использовались в узде верховой лошади. В статье публикуются две радиоуглеродные AMS-даты, полученные по материалам кургана, в т.ч. ритуального объекта, содержавшего псалии и останки лошадей. Согласно результатам радиоуглеродного датирования погребальных комплексов с псалиями, экземпляры из могильника Новоильиновский II являются одними из самых ранних, применявшихся для управления верховыми, а не упряжными лошадьми. Исследованные артефакты могут свидетельствовать о зарождении всадничества в Евразийской степи уже в начале II тыс. до н.э.

Бронзовый век, псалии, трасология, радиоуглеродный анализ, всадничество

Короткий адрес: https://sciup.org/145146000

IDR: 145146000 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.049-058

Текст научной статьи К вопросу о времени начала использования желобчатых псалиев и возникновения всадничества (по материалам могильника Новоильиновский II в Северном Казахстане)

Введение: желобчатые псалии и проблема возникновения всадничества

Начало массового использования лошади под верх (всадничество) маркирует появление нового типа мобильно сти и способа ведения войны. Становление всадничества датируется рубежом II–I тыс. до н.э. [Drews, 2004, p. 149]. Однако этот процесс может быть прослежен в Евразийской степи в течении всего II тыс. до н.э. благодаря псалиям, отражающим эволюцию в использовании лошади и поиски наиболее эффективных способов управления животными в различных условиях [Кузьмина, 1994 , с. 180].

Мы согласны с мнением тех исследователей, которые по морфологическим признакам выделяют два основных класса псалиев: щитковые и стержневидные (подробнее о принятой типологии см.: [Чечуш-ков, 2013]). Определяющим признаком первых является наличие щитка – участка широкой уплощенной кости или рога, несущей на себе все остальные детали. Такие псалии интерпретируются как средства управления упряжными лошадьми. Ко второму классу относятся псалии, изготовленные из длинной узкой кости или отростка рога и, как правило, не снабженные шипами. Они применялись для управления верховой лошадью [Смирнов, 1961; Ковалевская, 1977, с. 15–17; Зданович, 1988, с. 138–145]. Среди псалиев первого класса целесообразно выделять собственно щитковые и желобчатые (хотя существуют и другие варианты классификации) [Бочкарев, Кузнецов, 2013]. Обе разновидности имеют на несущей пластине-щитке шипы, причиняющие животному боль. Отличие заключается в том, что желобчатые псалии изготовлены из доступной и простой в обработке трубчатой ко сти, как правило расколотой продольно. Факт нахождения пары таких псалиев на черепе в кург. 5 могильника Комаровка [Алихова, 1955] позволяет интерпретировать их как средство управления верховой лошадью [Смирнов, 1961, с. 51; Усачук, 2014].

Однако в силу того, что многие желобчатые псалии происходят из поселенческих комплексов, а находки из погребений датированы лишь относительными методами (могильники Аксайман, Комаровка, Обилькин Луг III, Новые Ключи III и др.), установление точного времени начала исторического процесса становления всадничества затруднено. Тем не менее использование радиоуглеродного метода для датирования комплексов с псалиями позволяет наметить основные вехи этого процесса.

В данной работе рассматриваются три желобчатых псалия из могильника Новоильиновский II (памятники Лисаковской округи эпохи бронзы, р-н Беимбета Майлина, Костанайская обл., Казахстан). Под насыпью кург. 5 располагались два погребальных комплекса с керамикой петровского облика, а также ритуальный объект с захоронением двух лошадей, где и обнаружены псалии (подробнее см.: [Усманова и др., 2018; Снит-ковская, Усманова, 2019]).

Краткое описание погребального сооружения

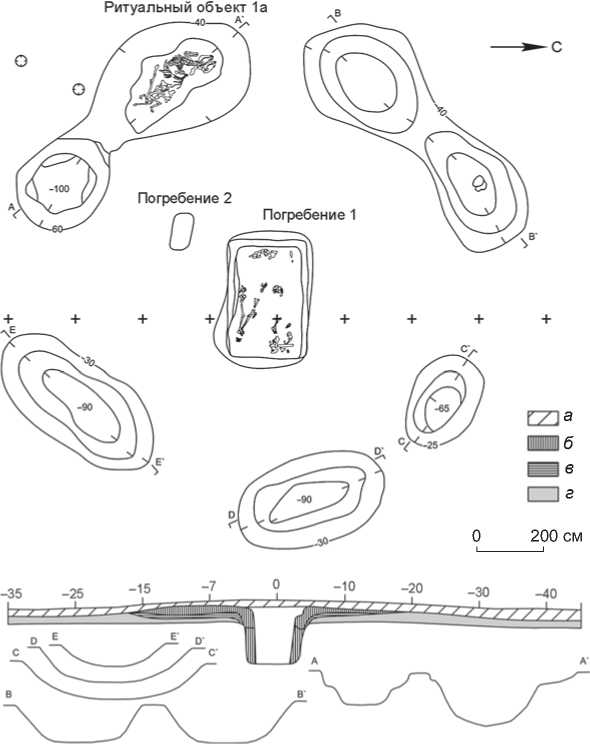

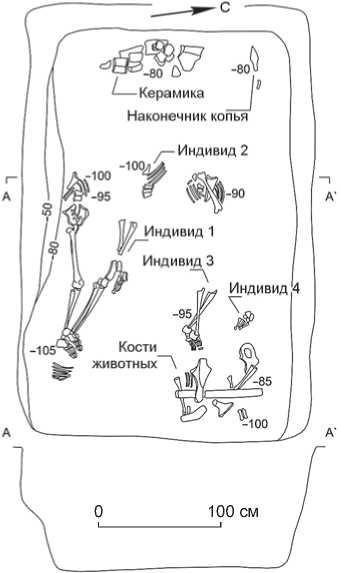

Погребальное сооружение представляло собой земляную насыпь высотой 0,4 м, диаметром 18 м. На уровне материка были выявлены очертания двух могил и расположенных вокруг них семи ям (рис. 1). В заполнении могильной ямы 1 встречались кости верхней части костяков людей и фрагменты керамики (рис. 2, 1 ). На дне ямы находились in situ нижние части скелетов четырех погребенных. Умершие были захоронены двумя парами в скорченных позах, головами на запад. В погребении найдены бусины и мелкие фрагменты накосных украшений, бронзовая обойма, костяной наконечник стрелы, бронзовый наконечник дротика [Усманова, Малов, 2016]. В могильной яме 2 обнаружены кости ребенка, захороненного на левом боку, головой на запад, а также труха от деревянного предмета прямоугольной формы, несколько пастовых бусин и сосуд.

Рис. 1. План и разрез подкурганной площадки кург. 5.

а – насыпь (темно-коричневый суглинок); б – выкид из ямы (белесый суглинок); в – погребенная почва (серый гумус); г – материковый суглинок.

Рис. 2. Погребение 1 ( 1 ) и ритуальный объект 1а ( 2 ).

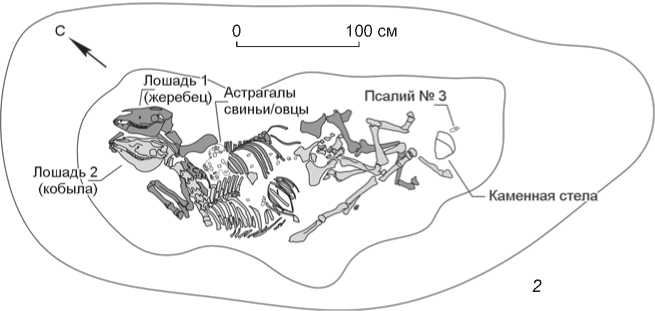

Ритуальное сооружение 1а располагалось в югозападном секторе площадки. У дна яма приобрела правильную овальную форму, в этом пространстве располагались костяки двух лошадей и вертикально вкопанный позади них столбик из отесанного сливного песчаника, высотой 60 см, интерпретируемый как символическая коновязь (рис. 2, 2 ).

При расчистке камня были обнаружены три желобчатых псалия (рис. 3). Один (№ 1) лежал плашмя с восточной стороны камня, нижним торцом щитка по направлению к нему, планкой – от него; другой (№ 2) располагался вертикально, планкой вниз, с западной стороны. Судя по такому расположению, на камень могло быть накинуто полное оголовье, ременная часть которого не сохранилась. Псалий № 3 находился над камнем и, вероятно, был вынесен туда в процессе движения грунта. Кроме того, над камнем найден небольшой клин из цветного металла.

На дне ямы параллельно друг другу лежали полные скелеты жеребца 18–20 лет и кобылы 16–18 лет

”V г »нп

ИА 11 Ц 44

ПТуТ^м

2 cм

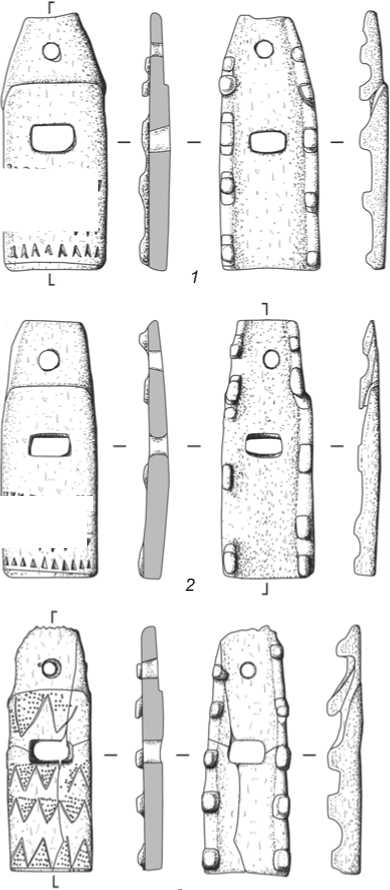

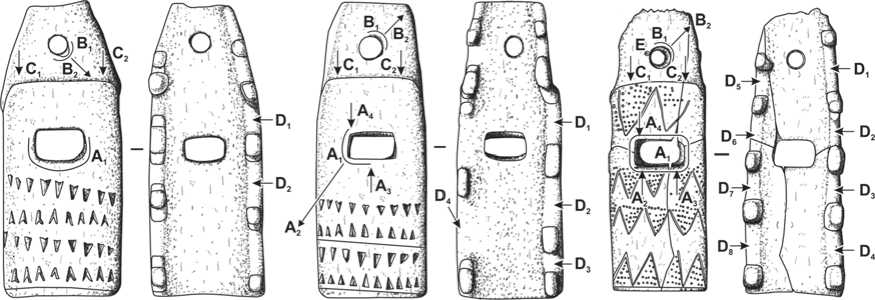

Рис. 3. Желобчатые псалии из ритуального объекта 1а.

?»mrvri АД П \ А Ад 7»» 7» 1 rr.

(см. рис. 2, 2 ). Лошадям были приданы сложные позы, для чего с их о станками совершали специальные операции: отрезание конечностей, подрезание связок на суставах и связывание частей. Пространственная символика организации костяков может свидетельствовать о попытке придания лошадям позы «летящего галопа» [Усманова, Гумирова, Чечушков, 2019]. Возраст животных и наличие псалиев не оставляет сомнений, что обе лошади использовались в работе, а дальнейший анализ артефактов направлен на установление, какой именно.

Морфология псалиеви результаты трасологического анализа

Применяемая в данной работе методика исследования псалиев подробно изложена в нескольких работах [Усачук, 2013, с. 3–5; Берсенев и др., 2014; Chechushkov, Epimakhov, Bersenev, 2018], что позволяет нам сразу перейти к их описанию. Все три изделия изготовлены из расколотой продольно трубчатой ко сти и имеют одинаковую форму: щиток прямоугольный, планка в виде трапеции. В центре щитка расположено прямоугольное трензельное отверстие, в планке – дополнительное круглое. Шипы вырезаны по длинным торцам ко сти с внутренней стороны изделия. Видны следы резки шириной 4 мм, длиной 10 мм. Режущая поверхность имела ширину 2–3 мм, что позволяет предполагать использование каменного ножа.

Псалий № 1 (рис. 4, 1 ). На внешней стороне под трензельным отверстием нанесен орнамент: четыре ряда штампованных равносторонних треугольников,

1 2 0 2 cм 3

Рис. 4. Локализация следов сработанности на псалиях.

А1–А4 – на краях трензельного отверстия (А2–А4 – зоны наибольшего износа); B1 – на краях дополнительного отверстия (B2 – направление сработанности); С1, С2 – в месте схождения планки и щитка; D1–D8 – между шипами.

выполненных методом глубокого вдавления, возможно, горячим способом, и прочерченная горизонтальная линия. Примерные размеры треугольников: высота 4 мм, основание 2 мм, глубина штампа до 1,5 мм.

Трензельное отверстие имеет равномерные следы сработанности в виде слабого скругления понизу, а также в обоих нижних углах. С левой и правой стороны при переходе от планки к щитку наблюдается заполированность. Дополнительное отверстие в планке развальцовано с наибольшей зоной сработанности на 5 часов.

Шипы расположены симметрично по пять на каждой стороне. На щитке по три шипа прямоугольной формы, размерами 5 × 6 × 3 мм, на расстоянии 8–9 мм друг от друга. С правой стороны в промежутках фиксируется выраженная заполированность, с левой – верхний и нижний полуразрушены, средний хорошей сохранности. На планке по два шипа. С правой стороны верхний полуразрушен, другой имеет подтреугольную форму, под ним вырезан паз, так что шип образует зацеп. С левой стороны верхний стерт до основания, другой полуразрушен. Отметим, что с этой стороны шипы стерты сильнее, чем с правой.

Псалий № 2 (рис. 4, 2 ). Поверхность изделия слегка отполирована. Под трензельным отверстием нанесен орнамент, выполненный в тех же стиле и технике, что и на псалии № 1. С левой стороны в месте схождения планки и щитка фиксируется заполированность на участке шириной 4 мм, длиной 11 мм, с правой стороны она менее выражена. Трензельное отверстие имеет следы сработанности в виде слабого скругления в зоне от 6 до 11 часов с выраженными векторами в ее крайних точках, а также в левом нижнем углу (7 часов). Кроме того, при 16-кратном увеличении на поверхности щитка видны параллельные линии, оставленные абразивом. В месте их схождения с отверстием линии явно сглажены, что свидетельствует о воздействии ремня из органического материала. Край дополнительного отверстия в планке слегка заглажен с основным вектором на 1 час.

У псалия девять шипов. С правой стороны их пять. Два шипа расположены на планке, сильно стерты. Под вторым вырезан паз, так что шип образует зацеп. На промежутке между шипами (8 мм) наблюдается слабая заполированность на участке шириной 2–3 мм. Три прямоугольных шипа правой стороны щитка расположены на расстоянии 8–9 мм друг от друга. Между ними зафиксированы зоны заполированности шириной 3–5 мм. На левой стороне сохранились остатки четырех шипов. Два из них расположены на планке, нижний стерт почти до основания, верхний имеет овальную форму, приобретенную вследствие стертости. Два шипа на щитке разрушены до основания. Между ними наблюдается заполированность в виде полоски шириной 2 мм по краю псалия.

Псалий № 3 (рис. 4, 3 ). На планке, у края дополнительного отверстия, по направлению на 11 часов сохранились следы первоначальной разметки, но мастер, по всей видимости, изменил решение о месте его расположения. С внешней стороны поверхность псалия тщательно отполирована. На всей его прямоугольной части резной орнамент: четыре ряда равносторонних треугольников, внутреннее пространство которых заполнено точками, нанесенными шилопо-добным инструментом, возможно, горячим способом. В месте схождения планки и щитка фиксируется зона слабой заполированности шириной 3 мм, длиной 10 мм. Трензельное отверстие имеет следы сильной сработаности в виде значительного скругления по всем четырем сторонам. Зоны наибольшей сработанности расположены у его верхнего левого угла (11 часов) и вдоль нижнего края, где сильно затерты точки, заполняющие треугольники орнамента. Дополнительное отверстие в планке также значительно развальцовано по всей окружности, но наиболее выраженный вектор направлен на 1 час.

Шипы расположены симметрично (кроме двух первых) по пять на каждой стороне. Между всеми шипами правой стороны зафиксированы зоны заполированности шириной 4 мм между первыми двумя и до 5 мм между остальными. Первый и третий шипы левой стороны о сновательно стерты и выступают лишь на 2–3 мм, в то время как другие – на 4–5 мм. Между шипами наблюдается запо-лированность, однако по сравнению с правой стороной она выражена значительно слабее (ширина ок. 3 мм). Очевидно, что о сновная нагрузка приходилась на правую сторону.

Итак, все три артефакта изготовлены из диафизов трубчатых костей крупного млекопитающего и относятся к желобчатым псалиям с монолитными шипами и выделенными планками (табл. 1). Одинаковая орнаментация псалиев № 1 и 2 позволяет предположить, что они парные, в то время как третий артефакт существенно отличается. Взаиморасположение этих находок также дает основания интерпретировать их как аксессуары от двух уздечек: первые два псалия располагались по бокам камня, а третий – поверх него. Очевидно, что в комплексе присутствовало два оголовья, но один из псалиев второго был утрачен.

Анализ следов изготовления позволяет сделать следующие выводы. Псалии вырезались лезвием небольшой ширины, поверхности шлифовались и, возможно, полировались. Орнамент выполнен в технике резьбы и штамповки, возможно, горячим методом. Круглые отверстия просверлены инструментом типа лучкового сверла, поскольку заметны следы в форме полумесяцев. При изготовлении трензельных отверстий сначала сверлился круг, который затем распиливался до прямоугольника.

Таблица 1. Формальные характеристики псалиев

|

Псалий |

X, мм |

Y, мм |

Z, мм |

Размер трензельного отверстия, мм |

Количество шипов |

Высота шипов, мм |

Диаметр до-польнитель-ного отверстия, мм |

|

№ 1 |

32 |

78 |

9 |

14 х 6*8 |

10 |

3-4 |

4 |

|

№ 2 |

30 |

80 |

9 |

14 х 4*5 |

10 |

2-3 |

5 |

|

№ 3 |

27 |

75 |

10 |

14 х 5*7 |

10 |

3-4 |

6 |

Заполированность, перекрывающая следы изготовления, свидетельствует о том, что арте факты использовались. Так, у псалия № 3 сумма износа на плоскости (1 мм) и краях отверстия (≈0,5 мм) составляет ок. 1,5 мм, что по экспериментальным данным соответствует 7–13 часам работы [Chechushkov, Epimakhov, Bersenev, 2018, p. 132]. Псалии № 1 и 2 изношены значительно меньше, хотя нерегулярное затирание следов изготовления прослеживается.

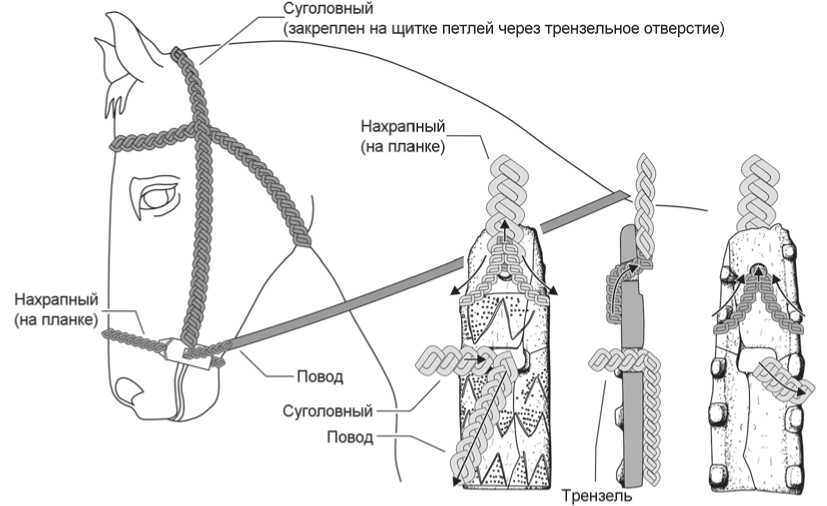

Говоря о способе монтажа псалиев к оголовью, следует отметить, что морфология и следы сработанности позволяют сделать определенные выводы о типе уздечки (рис. 5). Во-первых, нет сомнений, что какие-то ремни крепились на планке: монтажный шнур укладывался на месте схождения планки и щитка, охватывая псалий петлей, фиксировался на шипах с внутренней стороны (оставил заполированность между шипами), проходил через дополнительное отверстие наружу, а затем направлялся наверх (наблюдается заполиро- ванность верхней части планки). Во-вторых, у псалия № 3 наиболее выраженная сработанность трензельного отверстия расположена вдоль его нижнего края с вектором на 5 часов. Схожий износ зафиксирован на желобчатых псалиях из кург. 5 могильника Комаровка [Усачук, 2014] и погр. 1 кург. 2 могильника Аксамайн. Такого рода сработанность наиболее близка к полученной при экспериментальной работе с оголовьем, в котором к планке крепился нахрапный ремень (тип оголовья 2, предназначенный для верховой езды). Однако в таком случае не ясно, как крепился суголовный ремень, поскольку никаких других отверстий на псали-ях нет. С нашей точки зрения, возможны два варианта. Судя по заполированности между шипами псалиев № 1 и 3, а также выраженной сработанности в левом верхнем углу (11 часов) трензельного отверстия псалия № 2, суголовный ремень мог крепиться петлей через трензельное отверстие так, что охватывал щиток и проходил между шипами. В другом предложенном варианте

Рис. 5. Реконструкция оголовья с желобчатыми псалиями (ремни показаны в виде условного плетения, т.к. эксперимент с псалиями продемонстрировал наибольшую надежность именного этого метода монтажа псалиев [Чечушков, 2007]).

он крепится к нахрапному ремню, смонтированному на дополнительных отверстиях щитка [Бахшиев, Усачук, Вербовский, 2020], что снижает риск потери управления в случае разрыва удил из органического материала [Чечушков, 2007].

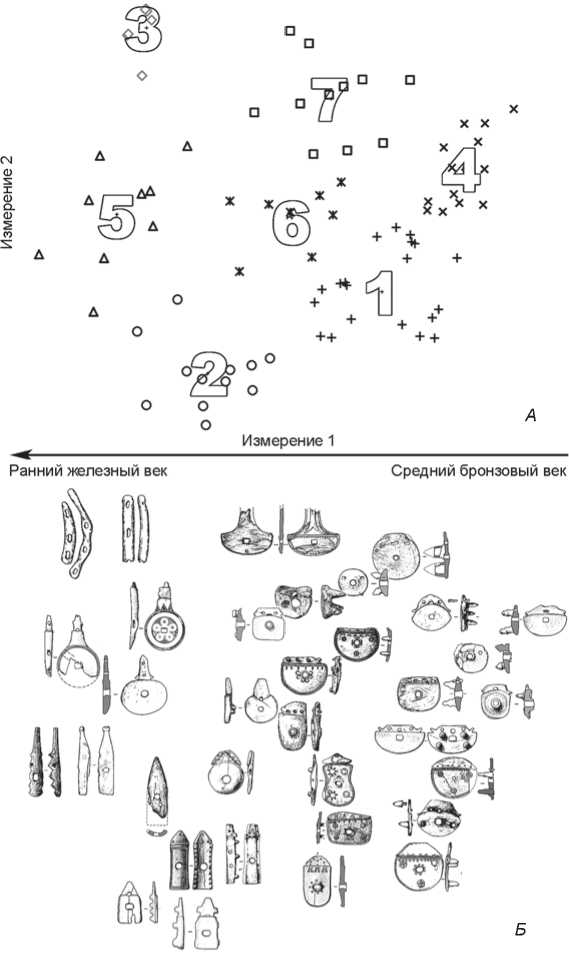

Типологияи абсолютная датировка псалиев

Многомерное шкалирование серии псали-ев ( n = 81) с использованием коэффициента сходства Говера продемонстрировало, что на двумерном поле желобчатые псалии образуют независимый кластер [Chechushkov, Epimakhov, Bersenev, 2018, p. 129], который значительно отстоит от роговых щитковых и стержневидных вследствие существенных морфологических различий. Кроме того, оно выявило хронологическую тенденцию: наиболее ранние артефакты локализуются у одного края поля, а наиболее поздние – у противоположного. Желобчатые псалии занимают промежуточную позицию, что хорошо соотносится с представлениями об относительной хронологии археологических культур (рис. 6). Однако статистический анализ морфологии хотя и демонстрирует темпоральную тенденцию, все же не позволяет установить абсолютную хронологическую позицию конкретных артефактов. Использование радиоуглеродных дат, полученных по материалам из тех же контекстов, что и псалии, является единственным доступным методом датирования.

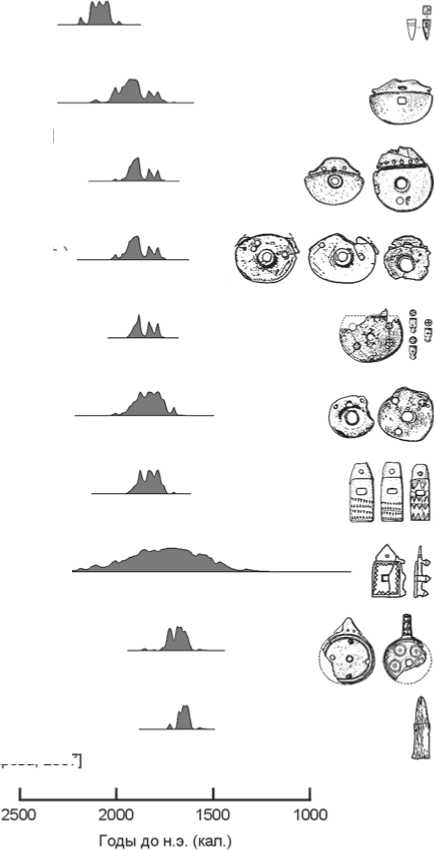

Для кург. 5 могильника Новоильинов-ский II получены две радиоуглеродные даты: по астрагалу овцы из ритуального комплекса 1а и ребру человека из погр. 1 (табл. 2)*. Их соотнесение друг с другом позволяет предположить, что ритуальный

Рис. 6. Результаты многомерного шкалирования коэффициентов сходства серии псалиев бронзового века ( А ) и часть псалиев из выборки ( Б ).

комплекс с жертвоприношением лоша дей создан позже погребения людей, как минимум в течение последующего года и вплоть до нескольких десятилетий. По результатам радиоуглеродного анализа рассматриваемые арте факты могут быть датированы началом XIX – первой третью XVIII в. до н.э. Поскольку псалии находились в ра- боте незначительное время, вряд ли они были изготовлены существенно раньше совершения жертвоприношения. Результаты датирования могут быть сопоставлены с 14 радиоуглеродными датами, полученными для других закрытых (погребальных) комплексов с псалиями (рис. 7).

При калибровке радиоуглеродных данных дата для ритуального комплекса могильника Новоильинов-ский II располагается в третьей четверти хронологического ряда. Полученный интервал имеет пересечение даже с наиболее ранней датой для погребения Липецкого кургана с шипом от щиткового псалия

Таблица 2. Результаты радиоуглеродного AMS-датирования

|

Образец |

Материал |

14C-дата, л.н. |

Фракция современного углерода, Fm |

δ13C (± 0,1), ‰ |

Калиброванный интервал, гг. до н.э. |

|

|

± σ (68,2 %) |

± 2σ (95,4 %) |

|||||

|

AA109587 |

Астрагал овцы из ритуального комплекса 1а |

3 514 ± 30 |

0,6457 ± 0,0024 |

–19,7 |

1890–1774 |

1921–1751 |

|

AA109588 |

Ребро человека из погр. 1 |

3 572 ± 30 |

0,6410 ± 0,0024 |

–18,4 |

1956–1885 |

2024–1781 |

Липецкий курган, погр. 2 (KIA-46737)

[Шишлина, Фернандес, 2016]

Сатан, кург. 1 .

(LOIA-2320) [Новоженов, 1989]

Табылды, кург. 3, погр. 1 (POZ-7)

[Кукушкин, Дмитриев. 2019]

Хрипуновский, погр. 44 (comb.) (Le-6150, SOAN-4502)

[Матвеев. Волков, Костомарова. 2007]

Каменный Амбар-5, кург. 2, мог. 6 (ОхА-12530)

[Hanks, Epimakhov, Renfrew. 2007]

Каменный Амбар-5, кург. 2, мог. 8 (ОхА-12531)

[Ibid.]

Кривое Озеро, кург. 9, яма 1 (comb.) (АА-9874а, АА-9874а) [Anthony, Vinogradov, 1995]

Рождествено, кург. 4, мог. 1 (comb.) (Poz-66115, Poz-66057, Le-10486) [Шишлина и др., 2015]

Потаповка, кург. 3, мог. 4 (comb.) (АА-47807, GIN-11873) [Kuznetsov, 2006]

Новоильиновский II, кург. 5. РО1а (АА109587)

Рис. 7. Абсолютная хронология псалиев евразийских степей (« comb .» обозначает использование метода R_Combine программы OxCal 4.3 [Bronk Ramsey, 2009; Reimer et al., 2013]).

да следует, что желобчатые псалии из могильника Новоильиновский II являются одними из наиболее ранних артефактов такого рода, которые начали использоваться, когда типичные роговые щитковые пса-лии еще не вышли из употребления и сохранялись навыки и традиции их изготовления [Усачук, 2014].

Обсуждение результатов

Однозначно ответить на вопрос, как применялись изученные псалии, достаточно сложно. С одной стороны, они найдены в контексте с парой лошадей, что обычно интерпретируется как символика запряженной повозки. С другой стороны, наблюдаемая сработанность псалиев скорее соответствует работе под верхом, а не в упряжке. Нам остается только предполагать, что семантика погребального обряда требовала символического представления повозки, уносящей «души покойных» в иной мир. Однако в наличии были лишь псалии, применявшиеся для верховой езды. При этом пара изделий № 1 и 2 могла быть изготовлена специально для совершения обряда по образцу № 3 и использовалась лишь весьма ограниченное время непосредственно перед жертвоприношением.

В пользу того, что желобчатые псалии могли служить для управ- и практически не отличается от комбинированных интервалов для могильников Потаповка, Рождестве-но и Кривое Озеро, где найдены щитковые псалии. В то же время этот комплекс древнее костяных псали-ев из могильников Табылды и Хрипуновский. Отсю- ления как упряжными, так и верховыми лошадьми, свидетельствуют следующие факты. Во-первых, они не встречаются в погребениях вместе с колесницами. Во-вторых, более поздние стержневидные псалии, вероятно, эволюционировали из желобчатых, поскольку последние являются переходны- ми между щитковыми и стержневидными. В-третьих, желобчатые псалии зачастую происходят из поселенческих комплексов (15 из 23 памятников с такими находками), что предполагает их повседневное использование. Большинство щитковых псалиев обнаружено в курганах (75 памятников из 95) и связано с колесницами. Это предполагает их использование только в особых случаях [Chechushkov, Epimakhov, Bersenev, 2018; Усачук, 2014].

Данное наблюдение хорошо согласуется с идеей о постепенном снижении роли колесницы в течение позднего бронзового века и возрастании значения верховой лошади, управление которой требует не меньшего мастерства, но при этом человек обладает большим набором средств, включая собственный вес, воздействие при помощи рук и ног [Ковалевская, 1977, с. 5–10]. Меньшее количество желобчатых пса-лиев по сравнению с щитковыми (30 : 192) свидетельствует об исчезновении необходимости в усиленном воздействии на внешние части головы лошади в силу сокращения дистанции между человеком и ртом животного, существенной при запряжке и меньшей при верховой езде [Brownrigg, 2006]. В то же время факт сохранения и развития псалиев говорит о возникновении новых, более сложных задач управления верховой лошадью в сравнение с предшествующими эпохами, когда использовались простые недоуздки [Ковалевская, 2014], а именно – ведение конного боя. Кульминацией процесса стало появление полноценного воина-всадника и формирование номадизма.

Заключение

Принимая во внимания радиоуглеродные даты, данные трасологии и эксперимента, можно заключить, что желобчатые псалии из могильника Новоиль-иновский II являются одними из самых ранних, применявшихся для управления верховыми, а не упряжными лошадьми. В пользу данной версии говорят следы сработанности на всех трех артефактах и их сравнение с данными эксперимента. Таким образом, исследованные артефакты могут свидетельствовать о зарождении всадничества в Евразийской степи уже в начале II тыс. до н.э. В отличие от Ближнего Востока, где массовое рабочее использование лошади началось сравнительно поздно, а именно на рубеже II–I тыс. до н.э. [Drews, 2004, p. 29–32], в степи про слеживается длительная эволюция взаимоотношений человека и лошади. Именно эти ранние эксперименты в использовании лошади для верховой езды (о которых свидетельствуют псалии) напрямую повлияли на возникновение в начале раннего железного века верховых воинов и новых форм мобильно сти.

Исследование Э.Р. Усмановой выполнено при поддержке гранта Министерства образования и науки Республики Казахстан, проект № 1853-И-18.

Список литературы К вопросу о времени начала использования желобчатых псалиев и возникновения всадничества (по материалам могильника Новоильиновский II в Северном Казахстане)

- Алихова А.Е. Курганы эпохи бронзы у с. Комаровки // КСИИМК. – 1955. – № 59. – C. 91–99.

- Бахшиев И.И., Усачук А.Н., Вербовский А.В. Щитковый псалий с поселения эпохи поздней бронзы Башкирского Приуралья // Вопр. археологии Поволжья. – 2020. – Вып. 8. – C. 128–136.

- Берсенев А.Г., Корякова Л.Н., Чечушков И.В., Шарапова С.В. Псалии с поселения Каменный Амбар // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014. – № 3. – C. 46–54.

- Бочкарев В.С., Кузнецов П.Ф. Культурно-типологические характеристики древнейших дисковидных псалиев Северной Евразии // Проблемы периодизации и хронологии в археологии эпохи раннего металла Восточной Европы: мат-лы темат. науч. конф. – СПб.: Скифия-принт, 2013. – C. 61–79.

- Зданович Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 1988. – 177 с.

- Ковалевская В.Б. Конь и всадник: Пути и судьбы. – М.: Наука, 1977. – 150 с.

- Ковалевская В.Б. Древнейшие средства управления конем (по материалам конеголовых скипетров V–IV тыс. до н.э.) // Арии степей Евразии: эпоха бронзы и раннего железа в степях Евразии и на сопредельных территориях: сб. памяти Е.Е. Кузьминой. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2014. – C. 432–438.

- Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. – М.: Вост. лит., 1994. – 463 с.

- Кукушкин И.А., Дмитриев Е.А. Колесничный комплекс могильника Табылды (Центральный Казахстан) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – T. 47, № 4. – C. 43–52.

- Матвеев А.В., Волков Е.Н., Костомарова Ю.В. Материалы новых раскопок Хрипуновского могильника // Проблемы археологии: Урал и Западная Сибирь (к 70-летию Т.М. Потемкиной). – Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 2007. – C. 108–113.

- Новоженов В.А. Колесный транспорт эпохи бронзы Урало-Казахстанских степей // Вопросы археологии Центрального и Северного Казахстана. – Караганда: Изд-во Караганд. гос. ун-та, 1989. – C. 110–122.

- Смирнов К.Ф. Археологические данные о древних всадниках Поволжско-Уральских степей // СА. – 1961. – T. 1. – C. 46–72.

- Снитковская П.А., Усманова Э.Р. Погребальная практика петровской культуры по материалам могильника Новоильиновский II // Вестн. Перм. ун-та. – 2019. – T. 44, № 1. – C. 73–86.

- Усачук А.Н. Древнейшие псалии (изготовление и использование). – Киев; Донецк: ИА НАН Украины, 2013. – 304 с.

- Усачук А.Н. Комаровские псалии // Арии степей Евразии: эпоха бронзы и раннего железа в степях Евразии и на сопредельных территориях: сб. памяти Е.Е. Кузьминой. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2014. – C. 439–444.

- Усманова Э.Р., Гумирова О.Н., Чечушков И.В. Галоп в вечность // История и археология Семиречья. – 2019. – № 3. – C. 75–84.

- Усманова Э.Р., Малов Н.М. Символическая модель кованого наконечника копья из некрополя Новоильиновский // Проблемы археологии Нижнего Поволжья: мат-лы V Междунар. Нижневолж. археол. конф. – Элиста: Изд-во Калм. гос. ун-та, 2016. – C. 64–67.

- Усманова Э.Р., Чечушков И.В., Косинцев П.А., Суслов А.С., Лачкова М.К. Лошадь в духовной культуре и социальном устройстве населения урало-казахстанских степей в эпоху бронзы (по материалам могильника Новоильиновский II) // Степная Евразия в эпоху бронзы: культуры, идеи, технологии: сб. науч. тр. к 80-летию Геннадия Борисовича Здановича / отв.ред. Д.Г. Зданович. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2018. – С. 198–215.

- Чечушков И.В. Оголовье колесничной лошади эпохи бронзы: экспериментальное исследование // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2007. – Вып. 17. – C. 421–428.

- Чечушков И.В. Колесничный комплекс эпохи поздней бронзы степной и лесостепной Евразии (от Днепра до Иртыша): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 2013. – 24 с.

- Шишлина Н.И., Скоробогатов А.М., Кайзер Э., Усачук А.Н. Радиоуглеродное датирование парных образцов из могильника Рождествено: результаты анализа и обсуждение // Изв. Самар. науч. центра РАН. – 2015. – T. 17, № 3. – C. 262–272.

- Шишлина Н.И., Фернадес Р. Радиоуглеродное датирование парных образцов из захоронений кургана 2 Липецкого могильника // Липецкий курган – памятник элиты доноволжской абашевской культуры. – Липецк; Воронеж: Новый взгляд, 2016. – Прил. 2. – C. 53–54.

- Anthony D.W., Vinogradov N.B. Birth of the Chariot // Archaeology. – 1995. – Vol. 2. – P. 36–41.

- Bronk Ramsey C. Bayesian Analysis of Radiocarbon Dates // Radiocarbon. – 2009. – Vol. 51, iss. 1. – P. 337–360.

- Brownrigg G. Horse Control and the Bit // Horses and Humans: The Evolution of Human-Equine Relationships. – Oxford: Archaeopress, 2006. – P. 165–171.

- Chechushkov I.V., Epimakhov A.V., Bersenev A.G. Early Horse Bridle with Cheekpieces as a Marker of Social Change: An Experimental and Statistical Study // Archaeol. Sci. – 2018. – Vol. 97. – P. 125–136.

- Drews R. Early Riders: The Beginnings of Mounted Warfare in Asia and Europe. – N.Y.; L.: Routledge, 2004. – 232 p.

- Hanks B.K., Epimakhov A.V., Renfrew A.C. Towards a Refi ned Chronology for the Bronze Age of the Southern Urals, Russia // Antiquity. – 2007. – Vol. 312. – P. 352–367.

- Kuznetsov P.F. The Emergence of Bronze Age Chariots in Eastern Europe // Antiquity. – 2006. – Vol. 309. – P. 638–645.

- Reimer P.J., Bard E., Bayliss A., Beck J.W., Blackwell P.G., Ramsey C.B., Buck C.E., Cheng H., Edwards R.L., Friedrich M. IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0–50,000 years cal BP // Radiocarbon. – 2013. – Vol. 4. – P. 1869–1887.