К вопросу о времени создания большого шигирского идола

Автор: Чаиркина Н.М.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

Шигирский идол является самой большой деревянной антропоморфной скульптурой в мире, уникальным произведением искусства каменного века, ценнейшим источником для реконструкции материальной культуры и мировоззренческих представлений древнего населения Северной Евразии. История его изучения насчитывает более 100 лет, однако ряд вопросов -место и условия обнаружения, время создания, варианты экспонирования и др. - остаются дискуссионными. В статье проанализированы архивные документы, содержащие информацию о месте и времени обнаружения Большого Шигирского идола, характере сопровождающего материала, результаты его комплексного исследования, проведенного археологами и специалистами в области естественных наук России и Германии в 2014 г. Внимание сосредоточено на анализе радиоуглеродных AMS-дат, диапазон которых от конца плейстоцена (ок. 10 500 кал. лет до н.э.) до позднего мезолита - раннего неолита (ок. 6 000 кал. лет до н.э.). Они существенно различаются между собой и с датами, полученными традиционным радиоуглеродным методом в 1997 г. Палеогеографические и археологические данные по Зауралью пока не подтверждают столь раннее время - от 9 600 до 9 000 кал. лет до н.э. - создания Шигирского идола, а скорее соответствуют более поздним AMS-датам, полученным в 2014 г. Поэтому необходимо продолжить исследование мезолитических памятников и палеоклимата региона, изучение характера первичных процессов торфообразования на уральских водоемах, уточнить их возраст, датировать микроостатки торфа в трещинах первой генерации идола и др.

Зауралье, мезолит, палеогеография, большой шигирский идол

Короткий адрес: https://sciup.org/145146255

IDR: 145146255 | УДК: 903.26 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.2.032-042

Текст научной статьи К вопросу о времени создания большого шигирского идола

Среднее Зауралье находится в пределах двух физико-географических стран - Уральской горной и Западно-Сибирской равнинной. Культурные слои почти всех торфяниковых памятников этого региона располагаются на озерах и заторфованных палеоозерах, в прибрежной полосе береговых стоянок и поселений. Берега и дно торфомассивов Зауралья сложены суглинками или супесями. Выше минерального дна расположены разноцветные сапропели, свидетельствующие об озерной стадии развития водоема (культурный слой формировался в водных отложениях). Артефакты, обнаруженные здесь, чаще всего переотложены. Сапропели перекрываются торфом различной цветности и мощности. Культурные слои, зафиксированные в нем, образуют горизонты обитания. Это - стадия заболачивания водоемов и формирования торфомассивов. Одновременность артефак- тов и вмещающих их торфа и сапропеля должна быть проверена 14С-датами.

На территории Среднего Зауралья известно более 150 мезолитических памятников, большинство из них расположены на минеральных грунтах, не стратифицированы и имеют небольшое количество 14С-дат. Значительный вклад в изучение мезолита Зауралья внес Ю.Б. Сериков [2000], который выделил среднезауральскую мезолитическую культуру, рассмотрел проблемы ее происхождения и хронологии, наметил специфику каменного и костяного инвентаря. В последние десятилетия поиски и исследования мезолитических торфяниковых памятников на этой территории проводят М.Г Жилин и С.Н. Савченко. Сейчас в Зауралье известно семь, возможно десять, торфяниковых стоянок, где зафиксированы культурные слои эпохи мезолита. Только четыре из них исследованы раскопками.

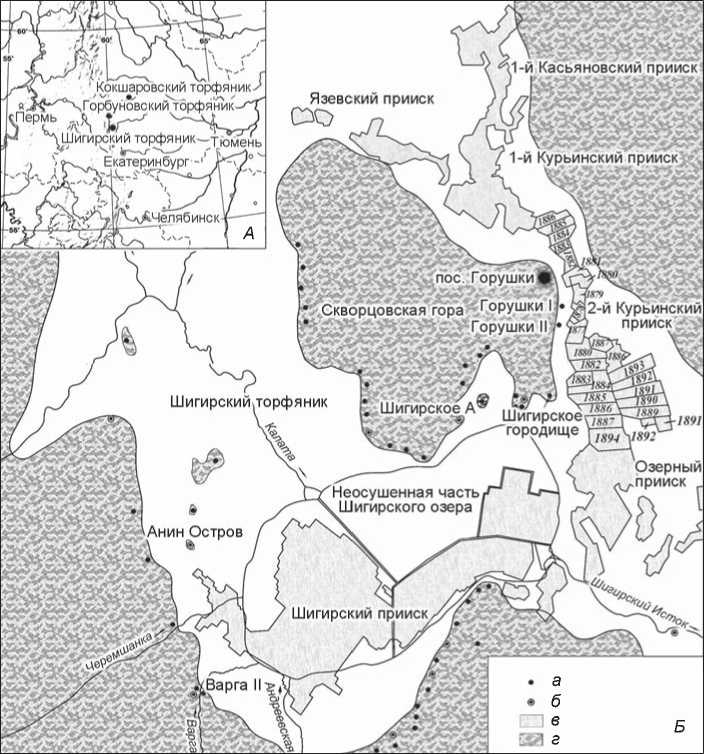

Кокшаровско-Юрьинские I и II стоянки расположены на Кокшаровском торфянике (рис. 1, А ), открыты

Рис. 1. Расположение Шигирского торфяника ( А ), археологических памятников и разрезов по добыче золота ( Б) (по: [Толмачев, 1914] с дополнениями).

а - археологические объекты; б - памятники с мезолитическим культурным слоем; в - прииски (указаны годы разработки разрезов); г - коренной берег, острова.

и исследовались Ю.Б. Сериковым [Там же, с. 87–89]. В 2007 г. М.Г. Жилин, С.Н. Савченко, Ю.Б. Сериков изучили заторфованную часть Кокшаровско-Юрьин-ской II стоянки [Жилин и др., 2012, с. 62–97]. Оба памятника многослойные, культурные слои эпохи мезолита залегают в минеральном грунте, перекрытом торфом, четко не отчленяются от неолитических. Содержат довольно многочисленные изделия из камня, кости и рога. На Кокшаровско-Юрьинской I стоянке найдено несколько обломков древков стрел, два колышка и поплавок из сосновой коры.

Береговая I и II (торфяниковые) стоянки расположены на Горбуновском торфянике (рис. 1, А ), исследовались М.Г. Жилиным и С.Н. Савченко [Жилин и др., 2020, с. 16–87]. В заторфованной части Береговой I зафиксированы слои раннего, среднего (два) и позднего мезолита, энеолита [Там же, с. 16– 20]. На минеральном дне и в перекрывающем его торфянистом сапропеле залегал слой раннего мезолита, ок. 9 224–8 288 кал. лет до н.э. (табл. 1). Найдены кости животных и рыб, немногочисленные изделия из камня, обломок деревянного дротика и костяной наконечник стрелы. В средней части сапропеля располагался слой начала среднего мезолита, 8 417–7 741 кал. лет до н.э. (табл. 1). Обнаружены кости животных, птиц и рыб, четыре отщепа, пластина, отбойник и насад ко стяного наконечника гарпуна. В верхней части сапропеля залегал слой среднего мезолита, 8 167–7 530 кал. лет до н.э. (табл. 1). Найдены немногочисленные кости животных, изделия из камня, ветка со следами обработки. Материалы позднего мезолита, 7 748–7 590 кал. лет до н.э. (табл. 1), обнаружены в нижней части торфа. Они представлены костями лося и 15 изделиями из камня.

В заторфованной части Береговой II стоянки зафиксированы культурные слои раннего, среднего и позднего мезолита, раннего неолита и энеолита [Там же, с. 21–87]. Раннемезолитический культурный слой залегал в прослойке торфянистого сапропеля (9 011–8 328 кал. лет до н.э.) или под ней, на озерном дне. Радиоуглеродные даты составляют две группы (табл. 1) – раннюю (9 356–9 241 кал. лет до н.э.) и позднюю (8 542–8 300 кал. лет до н.э.), что, вероятно, свидетельствует о двукратном заселении стоянки в начале и в конце пребореального периода. Каменный инвентарь представлен 107 экз., ко стя-ной и роговой – 25 экз. (наконечники стрел, обломки гарпунов, кинжалов и ножей, рыболовный крючок, шило и др.), деревянные предметы – обломком остроги и дротика, пятью кольями, палочкой, лучиной и расщепленным бревном.

Слой среднего мезолита первой половины бореального периода, 8 475–7 460 кал. лет до н.э. (табл. 1), зафиксирован в верхней части сапропеля, где найдены ко сти животных и рыб, «клад» ко- стяных наконечников стрел. Каменный инвентарь представлен 965 экз., костяной и роговой – 86 экз. (ножи, клин, шилья, наконечники стрел и гарпунов, кинжалы и др.), предметы из дерева – копьем, четырьмя обломками дротиков, фрагментом древка стрелы, стержнем с пазом, стволом с заостренным концом, 14 обломками кольев, доской, двумя обструганными палками, 14 фрагментами деревянных изделий, двумя обломками со следами рубки, щепками.

Позднемезолитический слой в интервале 7 524– 6 829 кал. лет до н.э. (табл. 1) с мостками из массивных расколотых плах залегал в нижней части торфа. Каменный инвентарь представлен 604 экз., костяной и роговой – 35 экз. (скульптурное изображение, наконечник стрелы, обломки кинжала и долота, струг, шилья, сверло, заготовка подвески из клыка волка или собаки), предметы из дерева – дротиком (?), обломком древка и скоплением тонких стволов, обломком или заготовкой наконечника стрелы, изделием сегментовидной формы, острием кола, двумя заостренными палками, обломками двух изделий, лопастью весла и стержнем для добывания огня [Там же, с. 27, табл. 3, с. 35–48].

Таким образом, культурные слои исследованных в Зауралье мезолитических торфяниковых памятников располагаются в прибрежной полосе береговых поселений. Слои раннего мезолита отложились в нижней части сапропеля, в тонкой про слойке оторфованного сапропеля и/или на минеральном дне в пребореальный период, ок. 9 400– 8 300 кал. лет до н.э.; среднего – в сапропеле в бореальный период, ок. 8 500–7 500 кал. лет до н.э.; позднего – в нижней части торфа на рубеже бореального и атлантического периодов, ок. 7 700– 6 800 кал. лет до н.э.

Шигирский торфяник расположен в Свердловской обл., в 70 км к северо-западу от г. Екатеринбурга (рис. 1, А ). В середине XIX в. здесь было обнаружено россыпное золото. Оно залегало на глубине 7–8 м и добывалось вручную на более чем 20 старательских разрезах, в верхних слоях которых найдены древние артефакты. Предметы, обнаруженные при вскрытии большой площади торфяника, хранились в разных музеях России, в Национальном музее естественной истории в Париже, в собраниях, принадлежащих частным лицам. Шигирская коллекция Свердловского областного краеведческого музея (СОКМ) включает более 2 тыс. изделий из кости и рога, камня и металла, дерева, в т.ч. Большого Шигирского идола, керамику. Данные о возрасте и точном местонахождении этих предметов немногочисленны и не всегда достоверны. Судя по керамике, датируемой в широком диапазоне от эпохи неолита до железного века, и с учетом достаточно

Таблица 1 . Результаты датирования памятников Горбуновского и Шигирского торфяников

|

Памятник |

Материал |

Лабораторный индекс |

14C-дата, л.н. |

Калиброванная дата, кал. лет до н.э. |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Береговая I, |

Торф |

ГИН-15104 |

8 660 ± 40 |

7 748–7 590 |

|

поздний мезо- |

||||

|

лит |

||||

|

То же, средний |

Древесный уголь |

ГИН-14775 |

8 780 ± 40 |

8 167–7 659 |

|

мезолит |

Сапропель оторфованный |

SPb-1793 |

8 587 ± 60 |

7 738–7 530 |

|

То же, начало |

Стволик лиственницы |

ГИН-14773 |

8 940 ± 30 |

8 251–7 970 |

|

среднего мезо- |

Обожженный кол |

ГИН-15034 |

8400 ± 50 * |

7 571–7 352 |

|

лита |

Сапропель |

SPb-1792 |

8 850 ± 70 |

8 234–7 741 |

|

» |

SPb-1791 |

8 995 ± 80 |

8 417–7 841 |

|

|

То же, ранний |

Древесный уголь |

ГИН-14776 |

9 590 ± 70 |

9 224–8 774 |

|

мезолит |

Ветка или стволик лиственницы |

ГИН-14774 |

9 320 ± 60 |

8 743–8 349 |

|

Тонкий кол |

SPb-1794 |

9 200 ± 60 |

8 567–8 288 |

|

|

Сапропель оторфованный |

Spb-1790 |

9 340 ± 70 |

8 777–8 409 |

|

|

Береговая II, |

Плаха № 3 от настила |

ГИН-14134 |

7 960 ± 30 |

7 028–6 930, 6 921–6 877 |

|

поздний мезо- |

Плаха № 5 от настила |

ГИН-14133 |

7 990 ± 30 |

6 971–6 912, 6 884–6 830 |

|

лит |

||||

|

Плаха № 6 от настила |

ГИН-14087 |

7 990 ± 40 |

7 042–6 983, 6 973–6 911, |

|

|

6 885–6 829 |

||||

|

Нож из лопатки лося |

AAR-14549 |

7 989 ± 36 |

6 972–6 911, 6 884–6 829 |

|

|

Обожженный ствол |

ГИН-14085 |

8 120 ± 50 |

7 144–7 057 |

|

|

Обожженный кол |

ГИН-14086 |

8 350 ± 40 |

7 490–7 446, 7 414–7 356 |

|

|

Рог лося (изображение головы зверя) |

AAR-24230 |

8 399 ± 40 |

7 524–7 416 |

|

|

Осоковый торф (вмещающий слой) |

ГИН-14126 |

7 990 ± 40 |

7 042–6 983, 6 973–6 911, |

|

|

6 885–6 829 |

||||

|

То же |

ГИН-14080 |

8 360 ± 40 |

7 511–7 449, 7 410–7 362 |

|

|

То же, средний |

Обмотка грузила |

AAR-14834 |

8 405 ± 40 |

7 540–7 460 |

|

мезолит |

Кора ивы (обмотка грузила) |

KIA-42075 |

8 445 ± 50 |

7 569–7 494 |

|

Копролит собаки |

POZ-46389 |

8 480 ± 40 |

7 575–7 530 |

|

|

Кол, дерево |

ГИН-14137 |

8 490 ± 40 |

7 578–7 535 |

|

|

Дощечка |

ГИН-14089 |

8 670 ± 40 |

7 683–7 601 |

|

|

Рог лося |

ГИН-14207 |

8 840 ± 70 |

8 198–8 110, 8 002–7 821 |

|

|

Ветка лиственницы со следами рубки |

ГИН-14090 |

8 970 ± 60 |

8 278–8 183, 8 042–7 994 |

|

|

Кол, лиственница |

ГИН-14136 |

9 010 ± 40 |

8 278–8 234 |

|

|

Лопатка благородного оленя ** |

ГИН-14208 |

10 200 ± 100 |

10 140–9 754 |

|

|

Сапропель (вмещающий слой) |

ГИН-14130 |

8 520 ± 100 |

7 651–7 474 |

|

|

То же |

ГИН-14082 |

8 970 ± 40 |

8 275–8 202 |

|

|

» |

ГИН-14131 |

9 170 ± 90 |

8 475–8 289 |

|

|

То же, ранний |

Затесанный кол, лиственница |

ГИН-14088 |

9 800 ± 40 |

9 289–9 253 |

|

мезолит, ран- |

Кости лося |

ГИН-14210 |

9 830 ± 70 |

9 356–9 241 |

|

няя группа |

Нож из лопатки |

KIA-42076 |

9 835 ± 50 |

9 316–9 255 |

|

Колотое обожженное бревно, сосна |

ГИН-14135 |

9 850 ± 40 |

9 317–9 266 |

|

|

Заготовка ножа из лопатки благород- |

ГИН-14209 |

10 060 ± 80 |

9 815–9 446 |

|

|

ного оленя ** |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Береговая II, ранний мезо- |

Кол 1, лиственница (колы 1–3 от одного сооружения) |

ГИН-14251 |

8 980 ± 90 * |

8 285–8 170, 8 116–8 053, 8 047–7 981 |

|

лит, поздняя группа |

Кол, лиственница Заготовка орудия из кости |

ГИН-14248 KIA-42077 |

9 200 ± 40 9 215 ± 40 |

8 542–8 300 8 474–8 337 |

|

Кол 2, лиственница |

ГИН-14249 |

9 230 ± 50 |

8 489–8 419, 8 410–8 346 |

|

|

Кол 3, лиственница |

ГИН-14250 |

9 230 ± 60 |

8 491–8 417, 8 414–8 344 |

|

|

Торфянистый сапропель (перекрывающий или вмещающий слой) |

ГИН-14132 |

9 210 ± 40 |

8 469–8 328 |

|

|

То же |

ГИН-14140 |

9 390 ± 40 |

8 724–8 624 |

|

|

» |

ГИН-14084 |

9 610 ± 40 |

9 011–8 912, 8 904–8 845 |

|

|

То же, стерильные прослойки |

Сфагновый торф То же |

ГИН-14124 ГИН-14125 |

6 390 ± 110 6 990 ± 40 |

5 478–5 295 5 975–5 950, 5 918–5 837 |

|

Обожженная плашка |

SPb-2677 |

6 929 ± 70 |

5 933–5 706 |

|

|

Осоковый торф |

ГИН-14127 |

8 190 ± 40 |

7 261–7 225, 7 193–7 128 |

|

|

Тростниковый торф |

ГИН-14128 |

8 200 ± 40 |

7 301–7 219, 7 199–7 139 |

|

|

Сапропель |

ГИН-14129 |

8 480 ± 40 |

7 575–7 530 |

|

|

» |

ГИН-14081 |

8 620 ± 40 |

7 654–7 585 |

|

|

» |

ГИН-14083 |

9 140 ± 40 |

8 349–8 285 |

|

|

Анин Остров |

Торфянистый сапропель |

ГИН-13869 |

4 280 ± 60 |

3 011–2 977, 2 943–2 870 |

|

Сапропель, мезолитический слой |

ГИН-13872 |

8 620 ± 130 |

7 830–7 527 |

|

|

Варга-2 |

Оторфованный сапропель |

ГИН-13863 |

7 790 ± 40 |

6 658–6 589 |

|

То же |

ГИН-13860 |

7 010 ± 50 |

5 980–5 944, 5 925–5 844 |

Примечание. Стоянки Береговая I и II по: [Жилин и др., 2020, таб. 1, 3], Анин Остров и Варга-2 по: [Зарецкая и др., 2014, табл. 1].

*Невалидные даты [Жилин и др., 2020, с. 19, 69].

**Более древние ископаемые кости [Жилин и др., 2020, с. 49, 69].

большой площади, на которой были собраны артефакты, можно предположить, что они происходят из разновременных и, вероятно, разнофункциональных памятников.

В древности на месте Шигирского торфомассива был водоем, первоначальные границы которого определяются по контурам распространения торфяных и сапропелевых отложений на картах 1939 г., составленных трестом Сельторфстрой. Однако их определение на отдельных участках торфяника затруднено наличием антропогенных разрушений, разрезов по добыче торфа и золота (сейчас это затопленные водой карьеры или стратиграфически переотложенные участки).

В эпоху мезолита Шигирский торфомассив представлял собой обширную озерную котловину, прорезаемую реками Шуралой, Калатой и Шигирским Истоком. Почти в центре нее расположена т.н. Сквор-цовская гора (рис. 1, Б), известная под этим назва- нием в работах В.Я. Толмачева [1914]. По существу, она является обширным островом, который в эпоху мезолита, судя по сапропелевым отложениям, был окружен озером с западной, северной и южной стороны, отдельными заливами – с северо-восточной и юго-восточной. Вдоль восточного побережья Скворцовской горы протекала р. Курья. Ее пойма была полностью уничтожена 1-м и 2-м Курьинскими приисками, где в конце XIX в. был обнаружен Большой Шигирский идол. На восточном берегу Шигир-ского палеоозера археологические памятники пока не найдены. Вероятно, мелководная р. Курья в меньшей степени привлекала внимание населения, чем северо-восточный и юго-восточный заливы Сквор-цовской горы.

Сейчас на Шигирском торфянике выявлено 67 археологических памятников, на девяти из них зафиксированы мезолитические культурные слои [Ча-иркина и др., 2001, с. 135–138]. Большое количество костяных изделий, значительная часть которых датируется мезолитом, обнаружено на Новом Шигирском, Озерном или Старом Шигирском, 1-м и 2-м Курьин-ских приисках, что свидетельствует об активном освоении акватории палеоозера и заселении в этот период его южного, юго-западного берега и Скворцовской горы (рис. 1, Б).

Время, место и условия обнаружения Большого Шигирского идола

Первое упоминание о деревянном идоле, обнаруженном на Шигирском торфянике, прозвучало, вероятно, на заседании Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) в 1890 г. [Толмачев, 1914, с. 179]. В списке новейших приобретений Музея УОЛЕ от 8 января 1893 г. Д.И. Лобанов приводит сведения о находках со 2-го Курьинского прииска, по ступивших в музей 30 октября 1890 г.:

«– каменное орудие в песке под черным торфом *, на глубине 5 аршин**; три деревянные ложки, найденные на песке при вскрытии торфа на глубине 4,5– 5,0 аршин (3,20–3,55 м. – Н. Ч. ); весло деревянное, сломанное, обнаружено вместе с ложками;

– идол деревянный, состоящий из нескольких кусков. При его составлении оказалось несколько лишних кусков, которые, вероятно, принадлежали другому такому же экземпляру, так как на одном из кусков еще сохранились некоторые признаки лица. Составленный из частей идол имел до 4,5 аршина (3,2 м. – Н. Ч. ) вышины. Найден там же, где весло и ложки » [1893, с. 201–202].

В.Я. Толмачев, ссылаясь на информацию Д.И. Лобанова, отмечает, что на 2-м Курьинском прииске, в разрезе « конца 1880-х гг. на глубине 3,5 м “на золотосодержащем слое” было найдено 3 ко стя-ных наконечника с кремневыми вставками по лезвию. В разрезах приблизительно того же времени , на глубине 4 м найдено одно деревянное весло, один большой деревянный идол, обломки другого, два каменных орудия и три деревянные ложки» [Толмачев, 1914, с. 178–179]. «В каком положении был найден идол, сведения не сохранились; известно лишь, что не было возможности извлечь его из торфа в целом виде, в следствии того, что дерево, уже в момент обнаружения, оказалось плохо сохранившимся, растрескавшимся и в сильно деформированном виде… Сохранилось десять обломков этого идола» [Толмачев, 1916, с. 94].

Более поздние упоминания о месте и времени обнаружения Шигирского идола есть в каталоге ар- хеологиче ских коллекций СОКМ, составленном Е.М. Берс: «№ 53. Идол из дерева и обломки второго идола (№ 1–802). Найден на втором Курьинском прииске на северо-восток от Шигирского озера, в одном из разрезов 1880 года на глубине 4 м. По каталогу Лобанова числится под № 93» [1959, с. 33]. В коллективной монографии, посвященной археологическим памятникам Шигирского торфяника, со ссылкой на В.Я. Толмачева отмечено, что Шигирский идол был обнаружен в 1880 г. в восточной части Шигирского торфяника, в одном из разрезов 2-го Ку-рьинского прииска в слое торфа на глубине 4 м [Ча-иркина и др., 2001, с. 108].

Приведенные выше расхождения в определении года, а следовательно, и расположения разреза, в котором была обнаружена скульптура, глубины ее залегания и первоначальных размеров объяснимы. Наиболее полные сведения о приисках, мощности и характере литологических слоев старательских разрезов XIX – начала XX в., а также информация об истории изучения Шигирского торфяника и описание обнаруженных здесь предметов содержатся в работе В.Я. Толмачева [1914]. Сведения, которые он приводит, почерпнуты в работах предшественников, в т.ч. Д.И. Лобанова, о чем есть соответствующие ссылки. Однако очевидно, что при публикации первичной информации о месте и условиях обнаружения идола В.Я. Толмачев допустил небольшие неточности. Последующие исследователи, обращаясь к его тексту как к наиболее полному и относительно доступному источнику по истории Ши-гирского торфяника, повторили их. В соответствии с первоисточниками, данными УОЛЕ и Д.И. Лобанова, Большой Шигирский идол был обнаружен в разрезе 1890 г. на 2-м Курьинском прииске на глубине 3,20–3,55 м (рис. 1, Б ).

Все исследователи единодушны в определении комплекса вещей, найденного вместе со скульптурой. Однако, учитывая недостоверность информации об условиях обнаружения артефактов на Шигирском торфянике, а также современную датировку зауральских деревянных ложек и весел эпохой энеолита – раннего бронзового века [Кашина, Чаиркина, 2011, 2017], одновременность этого комплекса находок сомнительна.

Второй Курьинский прииск площадью ок. 1 км2 расположен в торфянисто-болотистой долине р. Курьи (рис. 1, Б). Работы на нем производились разрезами с конца 1870-х гг. до начала 1890-х гг. Сведения о стратиграфии, мощности торфа и минеральных отложений этих разрезов фрагментарны. Так, по данным разведочных шурфов мощность пустых слоев до золотосодержащего в северных разрезах 1880–1882 гг. составляет 7,5–9,0 м, 1878, 1879 гг. – 6,0–7,5, к западу от разреза 1877 г. – 4,5–6,0 м. В обе стороны долины и далее на юг она уменьшается до 3,5–4,5 м; в восточных разрезах 1889–1893 гг. – до 2,5–3,5 м, в южных 1891, 1892 гг. – до 1,5–2,5 м. В разрезах 1883–1885 гг., расположенных к западу от разреза 1890 г., фиксировались следующие слои: торф (мощность до 1,2 м), темно-серая глина (1,2 м), желтовато-серая слоистая глина (0,22 м), темносерая глина с кварцевыми гальками и раковинами (мощность неизвестна), зеленовато-серая золотосодержащая глина (1,7 м), хлоритово-слюдистый сланец [Толмачев, 1914, с. 177–178]. В целом стратиграфия 2-го Курьинского прииска и разреза 1890 г., где был обнаружен идол, несколько отлична от таковой других приисков и исследованных памятников Ши-гирского торфяника. Здесь нет мощных напластований торфа, отсутствует сапропель, что свидетельствует о его расположении в пойме р. Курьи.

На 1-м и 2-м Курьинских приисках помимо упомянутых находок в одном из разрезов 1883–1885 гг. на глубине 3,9 м, под торфом, в «иле», найден деревянный сосуд; в 1887 г. на глубине 3,5 м и на 0,17 м выше золотосодержащего слоя – череп человека, обломки деревянного весла и глиняного сосуда, костяные орудия (?) [Там же]. Разрезы 1883–1887 гг. располагались на краю озерного залива, огибающего юго-восточную кромку Скворцовской горы. Возможно, часть артефактов, найденных в южной части 2-го Курьинского прииска, происходит с ме стных стоянок. Находки, обнаруженные в южной части 1-го и северной 2-го Курьинского прииска, могли быть со стоянок и поселений, расположенных на нескольких островах (стоянки Горушки I и II) или ныне частично разрушенной восточной кромке Скворцовской горы.

Результаты исследования идола

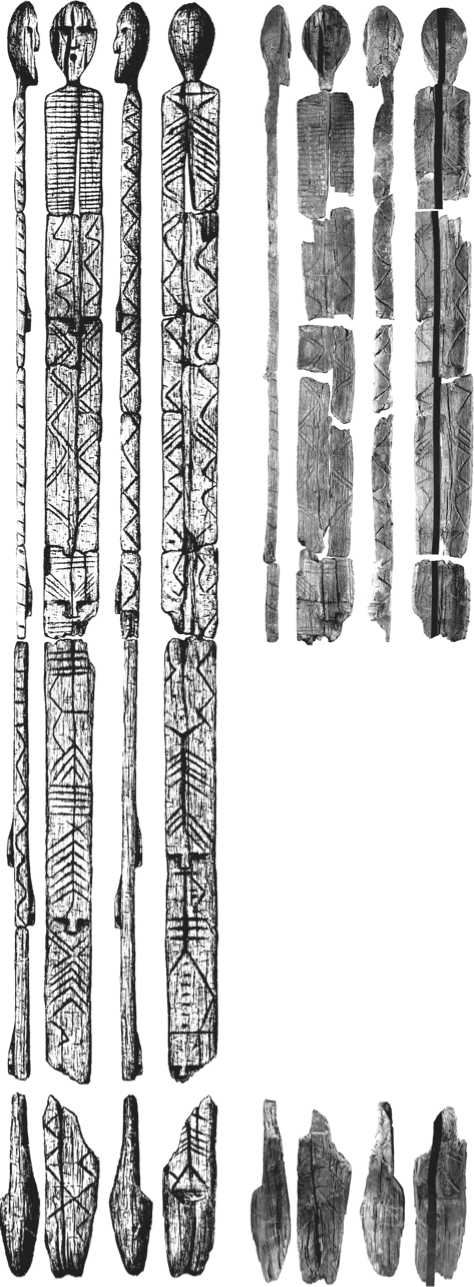

Большой Шигирский идол высотой ок. 530 см состоит из антропоморфной головы размером 21 × 34 см, доски шириной 23,0–25,5 см, на которой вырезаны схематичные антропоморфные изображения, и не соединяющегося с ней обломка длиной 66 см – основания скульптуры; средняя часть, ок. 200 см, утрачена (рис. 2). В 2014 г. археологами и специалистами в области естественных наук России и Германии проведено комплексное изучение скульптуры, включавшее исследование анатомии древесины, следов ее обработки, древесных годичных колец и получение серии АМS-дат.

Древняя поверхность изделия покрыта темной торфяной патиной. Она есть и на поверхности трещин первой генерации, которые были заполнены торфом, хорошо сохранившимся на их дне. Следы сапропеля, ила или минеральных донных отложений на скуль- птуре и в этих трещинах не обнаружены. По мнению исследователей, в самом начале голоцена в Среднем Зауралье происходили процессы торфообразования. К этому времени и относится погребение Большого Шигирского идола, когда слой торфа уже частично отложился и продолжал накапливаться на месте находки в восточной части Шигирского торфяника [Савченко и др., 2018, с. 13, 15].

На первый взгляд, заключения авторов логичны. Однако неизбежно возникает вопрос о мощности уже отложившегося торфа, на котором была погребена и который не смогла «продавить» до минерального дна, сапропелевых или илистых отложений монументальная скульптура. В придонных частях некоторых озер и торфяников Зауралья действительно отмечена прослойка торфа или торфянистого (оторфованного, с большим количеством растительных остатков) сапропеля, фиксирующая период пересыхания водоемов в начале послеледникового времени.

На Горбуновском торфянике под сапропелем на глубине 4,4–4,5 м прослежена прослойка торфа мощностью 10 см, под ней на глубине 4,50–4,75 м наблюдался сапропель, лежащий на глине [Хотин-ский, 1977, с. 77]. Эта прослойка соответствует периоду пересыхания водоема в начале пребореала. Мощность оторфованного сапропеля в диапазоне 8 777–8 409 кал. лет до н.э. (табл. 1), перекрывающего суглинок озерного дна Береговой I стоянки, 2–5 см [Жилин и др., 2020, с. 17], а торфянистого сапропеля в интервале 9 011–8 328 кал. лет до н.э. (табл. 1), лежащего на минеральном грунте на Береговой II, 1–6 см [Там же, с. 25–26].

В скважине у стоянки Анин Остров на Шигир-ском торфянике слой торфянистого сапропеля мощностью 26 см, лежащий на контакте торфа и сапропеля, имеет даты в диапазоне 3 011–2 870 кал. лет до н.э., а слой эпохи мезолита, залегающий ниже, в сапропеле, датируется в пределах 7 830–7 527 кал. лет до н.э. (табл. 1) [Зарецкая и др., 2014, с. 88, табл. 1; с. 91]. В разрезе стоянки Варга-2 на том же торфянике зафиксирован оторфованный сапропель мощностью до 30 см, относящийся к периоду 6 658–6 589 кал. лет до н.э. Оторфованный сапропель на восточном конце раскопа 2 этого памятника датирован в пределах 5 980–5 844 кал. лет до н.э. (табл. 1) [Там же].

Из приведенных данных несложно заметить, что мощность прослоек торфянистого сапропеля, которые можно сопоставить с мезолитом, на исследованных торфяниках не превышает 10 см, а самая ранняя дата его формирования – ок. 9 010–8 330 кал. лет до н.э. Тонкая подсапропелевая прослойка торфа явно не могла быть слоем, «вмещающим» монументальную скульптуру, а торфянистый (оторфованный) сапропель неизбежно был бы зафиксирован в ее древних трещинах. Достаточная для погружения Шигирско-

Рис. 2. Большой Шигирский идол.

1 – изображение идола по: [Толмачев, 1914]; 2 – сохранившаяся часть скульптуры.

го идола мощно сть торфа («…идол затонул в прибрежной зоне на глубине менее метра, где откладывается торф» [Савченко и др., 2018, с. 13]) не может сформироваться и в открытых, даже мелководных, водоемах: залежь сапропеля, находящаяся в озере близ берегов, переходит в торфянистый сапропель, а не торф.

Скульптура могла быть погребена в торфе относительно большой мощности. Скорость его накопления в различные периоды голоцена была разной: в разрезе Варга-2 Шигирского торфяника в интервале от 7 500 ± 40 (ГИН-13861) до 4 870 ± 40 л.н. (ГИН-13858) она составила не более 0,2 мм/год; в период от 8 750 ± ± 70 (ГИН-13865) до 7 500 ± 40 л.н. (ГИН-13861) – ок. 0,8 мм/год [Зарецкая и др., 2014, с. 95].

Начало заболачивания и наиболее ранние отложения монолитного (не прослоек) торфа на исследованных торфяниковых, в т.ч. мезолитических, памятниках зафиксированы на Береговой II стоянке Горбуновского торфяника: в разрезе 1 – 7 511– 7 362 кал. лет до н.э.; в разрезе 2 – 7 261–7 128 и 7 301– 7 139 кал. лет до н.э., т.е. ок. 7 500–7 130 кал. лет до н.э. В этих отложениях залегает позднемезолитический культурный слой [Там же, с. 89, 95]. Заболачивание и торфообразование в разных частях Шигирского озера началось неодновременно: в юго-западной части, у стоянки Варга-2, – ок. 7 500 л.н., в разрезе Варга – ок. 6 300 л.н., а в северо-восточной части (поселение Шигирское А и Шигирское городище) – ок. 4 500 л.н. [Там же, с. 106].

Таким образом, судя по стратиграфии и хронологии мезолитических памятников, а также данным спорово-пыльцевого анализа, накопление органогенных осадков (сапропелей) на палеоозерах Зауралья начало сь в пребореальный период. На некоторых из них в начале этого периода фиксируется более сухая и теплая фаза, связанная с относительно кратковременным пересыханием водоемов, которое приводило к образованию тонких прослоек торфа или торфянистого (оторфованного) сапропеля, прослеживаемого на или над минеральным дном. Заторфо-вывание отдельных участков зауральских водоемов началось в позднем бореале или на рубеже бореального и атлантического периодов, в позднем мезолите, а повсеместное заболачивание и образование торфа в результате резкого сухого похолодания на большей части озер происходило на рубеже атлантического и суббореального периодов.

Данные о наличии на поверхности и в древних трещинах Шигирского идола только торфа, если они

0 1 м верны, указывают на его «погребение» как минимум в позднем мезолите, когда началось пересыхание и за-торфовывание некоторых участков зауральских водоемов и Шигирского палеоозера.

Варианты экспонирования

По мнению исследователей, Шигирский идол изготовлен каменными орудиями из свежесрубленного расщепленного ствола лиственницы. Выступы в его основании плоско смяты от контакта с твердой поверхностью. Вероятно, некоторое время идол стоял вертикально на камне, не вкапывался и не касался земли [Савченко и др., 2018, с. 12]. Другие следы, указывающие на варианты крепления скульптуры, очевидно, не были зафиксированы.

Вопрос об экспонировании Шигирского идола сложен и вряд ли ограничивается вариантом, предложенным авторами исследования. Пло ская смя-тость выступов в его основании могла образоваться и при неглубоком вкапывании скульптуры от контакта с твердой поверхностью – скальным основанием, почти повсеместно подстилающим маломощные отложения Зауралья. Отсутствие следов гниения, которые могли не сохраниться на поверхности, также не является весомым аргументом в пользу того, что идол не вкапывался и не касался земли.

Нижняя часть скульптуры протяженностью 20– 30 см слегка заострена и скорее предназначалась для вкапывания в землю и/или укрепления, возможно, камнями. Ее верхняя часть, ширина которой сейчас всего 25 см, а первоначальная общая высота не ме- нее 530 см, должна была испытывать колоссальные нагрузки от воздействия атмосферных явлений. Устойчиво сть скульптуры можно было обе спечить разными способами: она могла стоять на каменном постаменте с заложенным камнями основанием, у дерева и была прислонена к нему; могла находиться в специальной жердевой конструкции, зафиксированной между деревьями, укрепляться противовесами и др.

Не исключено, что идол не предназначался для вертикального экспонирования, а возможно, и для обозрения, был специально изготовлен для погружения в воду или помещения на заболоченную поверхность. Эти предположения отчасти созвучны мнению авторов исследования о том, что скульптура стояла на берегу и быстро попала в воду: на ее поверхности отмечены легкие следы окатанности, указывающие на короткий период плавания предмета [Там же, с. 12–13].

Время создания

В 1997 г. Шигирский идол был датирован конвенционным методом. Полученные даты хорошо согласуются между собой в интервалах 7 950–7 580 (1σ) и 8 210– 7 530 (2σ) кал. лет до н.э. Данные АМS-датирования, проведенного в 2014 г., отличаются от них и друг от друга (табл. 2). Образцы 1 и 4 дали наиболее поздние даты (~7 000–6 700 кал. лет до н.э.), соответствующие началу атлантического периода. Результаты датирования образцов 5, 3 и 7 (8 700–8 100 кал. лет до н.э.) относят скульптуру к пребореальному периоду и нача-

Таблица 2 . Результаты датирования Большого Шигирского идола [Савченко и др., 2018;

Zhilin et al., 2018]

|

Образец |

Лабораторный индекс |

14C-дата, л.н. |

Калиброванная дата, кал. лет до н.э. |

13C, ‰ |

|

1 |

ГИН-9467/1 |

1997 г. 8 680 ± 140 |

7 950–7 590, 8 210–7 530 |

|

|

2 |

ГИН-9467/2 |

8 750 ± 60 |

7 940–7 680, 8 170–7 600 |

|

|

3 |

ЛЕ-5303 |

8 620 ± 70 |

7 710–7 580, 7 910–7 530 |

|

|

1, годичные слои 1–4 |

MAN-21895 |

2014 г. 7 930 ± 36 |

6 854 ± 120 |

–26,1 |

|

5, годичные слои 28–22 |

MAN-22436 |

8 957 ± 28 |

8 137 ± 104 |

–21,9 |

|

2, годичные слои 48–52 |

MAN - 21896 |

10 238 ± 43 |

10 020 ± 138 |

–29,6 |

|

6, годичные слои 58–62 |

MAN-22437 |

10 518 ± 32 |

10 523 ± 156 |

–22,1 |

|

7, годичные слои 88–92 |

MAN-22438 |

9 262 ± 29 |

8 503 ± 47 |

–21,8 |

|

3, годичные слои 98–102 |

MAN-21897 |

9 450 ± 40 |

8 727 ± 56 |

–31,6 |

|

4, годичные слои 148–152 |

MAN-21898 |

7 864 ± 36 |

6 713 ± 48 |

–25,7 |

лу бореального. Даты, полученные по образцам 2 и 6 (10 500–10 000 кал. лет до н.э.), указывают на конец плейстоцена. Столь широкий диапазон авторы исследования объясняют неоднократной консервацией идола, следы которой, вероятно, не были полностью удалены при подготовке образцов, что подтверждается корреляцией между их расстояниями от поверхности скульптуры и результатами АМS-датирования. Образцы 1 и 4, взятые наиболее близко к поверхности, в наибольшей степени подверглись обработке консервантами, ранние даты получены по образцам из внутренней части скульптуры. По мнению исследователей, наиболее надежные АМS-даты образцов 2 и 6 указывают на создание идола ок. 11 000 кал. л. н., что близко к рубежу позднего дриаса и пребореала. Однако сильное колебание калибровочной кривой на переходе к голоцену не дает возможности более четко датировать этот отрезок времени. Серия АМS-дат позволяет отнести Шигирский идол с наибольшей вероятностью к рубежу плейстоцена и голоцена – 9 600– 9 000 кал. лет до н.э. [Там же, с. 13–15].

Заключение

По результатам комплексного исследования Большой Шигирский идол датирован концом пребореального периода. Предпочтительный выбор столь ранних дат – 9 600–9 000 кал. лет до н.э. – неочевиден, он не соответствует калиброванным значениям ни одной из дат, полученных АМS-методом. Вопросы по методике отбора проб и датированию скульптуры являются сферой деятельно сти соответствующих специалистов. Однако почему столь существенно расхождение дат образцов 2 и 5, 6 и 7, которые, судя по приведенному авторами рисунку [Савченко и др., 2018, с. 13, рис. 4], находятся соответственно почти на одинаковом удалении от внешней поверхности ствола? Логично предположить, что они должны были испытывать примерно одинаковое воздействие консерванта.

Предположения о возможности расхождения дат образцов, подвергшихся и не подвергавшихся консервации, не лишены оснований. Наши пока немногочисленные исследования в этом направлении для некоторых образцов существенной разницы в датах не выявили [Chairkina, Kuzmin, Burr, 2013]. Однако есть и аномальные (более чем на пять тысячелетий!) расхождения дат, полученных по изделиям, подвергшимся консервации, и их археологическому контексту*.

Еще одним косвенным контраргументом предполагаемой ранней даты Большого Шигирского идола является практически полное отсутствие в раннемезолитических слоях торфяниковых стоянок Зауралья предметов из дерева при наличии существенно большего количества изделий из камня, ко сти и рога. Столь древний возраст Шигирского идола не подтверждается и уже отмеченными условиями его обнаружения. Тонкая прослойка торфа или торфянистого сапропеля, фиксируемая на некоторых торфомассивах Зауралья в начале пребореального периода в сапропеле или на минеральном дне, не могла быть «вмещающим» монументальную скульптуру слоем. Достаточное для ее «погребения» количество торфа могло отложиться в восточной части Шигир-ского палеоозера в бореальный период или на рубеже бореального и атлантического, в среднем (?) – позднем мезолите – 7 700–7 100 кал. лет до н.э., что в большей степени соответствует конвенционным датам, полученным в 1997 г. до момента консервации скульптуры бутилакрилатом, растворенным в ацетоне и уайт-спирите.

Таким образом, палеогеографические и археологические данные предполагают необходимость продолжения исследований Большого Шигирского идола, получения новой информации о палеоклимате, возрасте и характере первичных процессов торфообразования на уральских водоемах; возможно, датирования микроостатков торфа, заполнивших дно глубоких древних трещин скульптуры, в которые мог не попасть консервант, а также разработки более четких критериев определения влияния последнего на результаты датирования изделий.

Список литературы К вопросу о времени создания большого шигирского идола

- Берс Е.М. Каталог археологических коллекций Свердловского краеведческого музея. - Свердловск: Свердл. обл. краевед. музей, 1959. - 92 с.

- Жилин М.Г., Савченко С.Н., Сериков Ю.Б., Косинская Л.Л., Косинцев П.А. Мезолитические памятники Кокшаровского торфяника. - М.: ИА РАН, 2012. -167 с., 47.

- Зарецкая Н.Е., Панова Н.К., Жилин М.Г., Антипина Т.Г., Успенская О.Н., Савченко С.Н. Геохронология, стратиграфия и история развития торфяных болот Среднего Урала в голоцене (на примере Шигирского и Горбуновского торфяников) // Стратиграфия. Геологическая корреляция. -2014. - Т. 22, № 6. - С. 84-108.

- Кашина Е. А., Чаиркина Н.М. Деревянная посуда с навершиями в виде голов водоплавающих птиц на территории Зауралья, лесной зоны Восточной и Северной Европы // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. 2011. - Т. 10. - Вып. 7: Археология и этнография. -С. 157-169.

- Кашина Е.А., Чаиркина Н.М. Деревянные весла из торфянниковых памятников Зауралья, Восточной и Западной Европы // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2017. - Т. 45, № 2. - С. 97-106.

- Сериков Ю.Б. Палеолит и мезолит Среднего Зауралья. -Нижний Тагил: Нижнетагил. гос. пед. ин-т, 2000. - 430 с.

- Толмачев В.Я. Деревянный идол из Шигирского торфяника // Изв. Имп. Археол. комиссии. - 1916. - Вып. 60. -С. 94-99.

- Хотинский Н.А. Голоцен Северной Евразии. - М.: Наука, 1977. - 200 с.

- Chairkina N., Kuzmin Y., Burr G. Chronology of the perishables: first AMS 14C dates of wooden artefacts from Aeneolithic - Bronze Age waterlogged sites in the Trans-Urals, Russia // Antiquity. - 2013. - Vol. 87. - P 418-429.

- Zhilin M., Savchenko S., Hansen S., Heussner K.-U., Terberger T. Early art in the Transurals - New research on the wooden sculpture from Shigir, Sverdlovsk region // Antiquity. -2018. - Vol. 92. - Р 334-350.