К вопросу о выделении ангарского стиля

Автор: Пономарва И.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу изображений, относимых исследователями к ангарскому стилю. Это понятие прижилось в археологической литературе, однако до сих пор нет его четкой дефиниции, вследствие чего существуют различные точки зрения относительно распространения и хронологии этой традиции. Целью настоящего исследования являются выделение собственно ангарского стиля, а также решение сопутствующих вопросов, таких как время бытования традиции, степень ее взаимодействия с наскальным искусством Западной и Южной Сибири. В работе проанализированы три палимпсеста со II Каменного острова на р. Ангаре по материалам фонда А.П. Окладникова в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН, на основе чего прослежена динамика внутреннего развития стиля. В результате анализа всех изображений, относимых исследователями к данной изобразительной традиции, выделен ареал собственно ангарского стиля, включающий памятники Прибайкалья (Ангара и верхняя Лена) и правобережья среднего Енисея, а также его локального варианта (памятники бассейнов среднего течения Лены, Алдана и Олёкмы). Сделан вывод о том, что прибайкальская традиция оказала влияние на сложение яркой и узнаваемой иконографии томских лосей на начальных этапах ее формирования, однако изображения Томской писаницы и других близких памятников, традиционно обозначаемые как ангарский стиль, необходимо рассматривать в качестве самостоятельной традиции в контексте культур эпохи бронзы.

Наскальное искусство, ангарский стиль, изображения лосей, сибирь, томская писаница, окуневская культура, шалаболинская писаница

Короткий адрес: https://sciup.org/145145760

IDR: 145145760 | УДК: 903.27 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.2.069-080

Текст научной статьи К вопросу о выделении ангарского стиля

Ангарский стиль, или ангарская традиция, – это особая манера изображения лосей и оленей. Впервые термин был введен Н.Л. Подольским в 1973 г. для обозначения огромного массива наскального искусства эпохи неолита – энеолита, отличающегося реализмом изображения [Подольский, 1973]*. Понятие прижилось в археологической литературе, но до сих пор остается не вполне ясным. К ангарской традиции изображения относят скорее интуитивно, нежели основываясь на конкретных стилистических признаках.

Петроглифы Ангары были введены в научный оборот А.П. Окладниковым, предложившим и первую их атрибуцию [1966]. Он отнес группу реалистичных изображений к серовскому и китойскому времени, т.е. III–II тыс. до н.э. (сейчас даты культур удрев-нены до VI–IV тыс. до н.э.). До этого А.П. Окладников датировал неолитом реалистичные изображения лосей Шишкинской писаницы [1959, с. 42]. Та же хронологическая схема была распространена на другие памятники верхней Лены и на писаницы Якутии [Окладников, 1977, с. 117; Окладников, Запорожская, 1972, с. 77; Окладников, Мазин, 1976, с. 90]. К неолиту был отнесен значительный массив изображений Томских писаниц, среди которых «реалистически выполненные рисунки лосей» [Окладников, Мартынов, 1972, с. 183]. Сходство набора образов и их «реалистичной» стилистики объяснялось общностью материальной культуры и мировоззрения обитателей севера Европы и Азии в неолитическую эпоху, обусловленной единством географической среды. Контакты могли быть, но опосредованные, а значительного передвижения древнего населения не было [Там же, с. 239].

После выхода монографии «Сокровища Томских писаниц» появилась упомянутая выше статья Н.Л. Подольского, в которой автор предложил свой анализ петроглифов Ангары и Енисея на основе выделения стилистических признаков. Изображения лосей он объединил в единую ангарскую традицию, отнеся к ней и аналогичные рисунки Томских писаниц. На материалах енисейских памятников Н.Л. Подольский также выделил минусинский стиль. Ана- лиз его взаимодействия с ангарским позволил автору сделать вывод о том, что последний на Енисее «пришлый». Помимо яркой иконографии, описанной 14 признаками, его отличает техника пологого рельефа, которая на Енисее была адаптирована под местные сюжеты. При этом Н.Л. Подольский отмечает, что элементы выделенных стилей продолжали жить долгое время [1973].

Другая точка зрения была представлена А.А. Формозовым. Он подчеркнул отличия Томских писаниц от ангарских петроглифов: на Томи больше антропоморфных изображений, целые композиции даны в сложном ракурсе, а для самих фигур характерна «скелетность» [Формозов, 1973].

Я.А. Шер предположил, что ангарский стиль мог распространяться по двум направлениям – на восток и на запад, а исходной точкой являлась Минусинская котловина. Вывод ему самому представлялся вынужденным, т.к. был сделан на основе хронологической схемы, предложенной А.П. Окладниковым, и противоречил стилистическим наблюдениям Я.А. Шера [1980, с. 190].

С 1977 г. Б.Н. Пяткиным и А.И. Мартыновым велись исследования памятников Минусинской котловины, в т.ч. Шалаболинской писаницы на р. Тубе, интересной тем, что там представлено значительное количество изображений, относимых исследователями к ангарскому стилю [1985, с. 118]. О.С. Советова и Е.А. Миклашевич на основе анализа енисейских петроглифов пришли к выводу, что данный стиль на Енисее местного происхождения и является результатом развития минусинского, при этом влияние ангарской традиции ими полностью не отрицалось [1999].

Влияние ангарского стиля исследователями прослеживается на Алтае – на Турочакской и Куюсской писаницах. На Турочаке есть лишь одно изображение лося, которое напоминает ангарские только тем, что животное показано в профиль и в движении. В.И. Молодин датировал его окуневским временем [1993]. На Куюсской писанице обнаружено несколько изображений лосей. Ассоциации с ангарским стилем возникли уже при первом обследовании памятника [Фролов, Сперанский, 1967]. Позже Е.А. Окладникова также отметила отдаленное сходство этих изображений с петроглифами Ангары и сделала вывод о контактах создателей Шишкинских, Томских и Алтайских писаниц в III–II тыс. до н.э. [1984, с. 61]. Образцы ангарского стиля зафиксированы к востоку от эпонимного ареала: по берегам верхней и средней Лены и ее притоков.

При отнесении изображений к ангарскому стилю исследователи отмечали их реализм, что не дает четкой дефиниции. Другие отмеченные характеристики (лось показан в профиль и в движении) являются формальными. Только Н.Л. Подольским была сделана попытка дать четкое определение стиля с помощью 14 признаков, однако нет свидетельств его практического применения другими исследователями. Отсутствие ясного представления об ангарском стиле и интуитивная атрибуция отдельных изображений породили дискуссии о хронологии, развитии и направлениях распространения этой традиции.

Для того чтобы разобраться, что такое ангарский стиль, необходимо более детально проанализировать весь массив относимых к нему изображений, а также проследить динамику его развития во времени и пространстве. Для начала рассмотрим суще ствующие точки зрения на хронологию ангарского стиля.

А.П. Окладников датировал изображения лосей на основе аналогий с роговыми скульптурами из Ба-заихского погребения, отнесенного им к эпохе неолита. При этом одну и ту же фигурку он использовал для датирования как ангарских, так позднее и томских петроглифов. Тем не менее датировка Базаихского погребения неоднозначна. Так, проанализировав его инвентарь и погребальный обряд, С.В. Студзицкая сделала вывод о том, что памятник относится к энеолиту [1987]. В другой работе, анализируя скульптуру эпохи ранней бронзы с верхней Ангары, она сопоставила изображения лосей, у которых гипертрофированная верхняя губа, с фигуркой в виде головы этого животного из могильника Шумилиха [Студзицкая, 1981, рис. 57], что позволило отнести их к началу бронзового века [Там же, с. 41]. Датировка Базаихского погребения стала исходным пунктом дискуссии о времени существования ангарского стиля, развернувшейся после публикации петроглифов Ангары. Одни исследователи соглашались с отнесением традиции к неолиту [Шер, 1980, с. 189–190; Пяткин, Мартынов, 1985, с. 118; Формозов, 1967], другие считали, что ее расцвет относится к эпохе энеолита [Подольский, 1973; Студзицкая, 1981, 1987].

Многолетние исследования Н.Н. Кочмара в Якутии дали результаты, говорящие в пользу неолитической датировки ангарского стиля. На основе изучения археологического материала, найденного вблизи писаниц, он построил хронологическую схему развития наскального искусства в регионе. Изображения лосей, которые могут быть отнесены к ангарскому стилю, Н.Н. Кочмар связал с ранненеолитической сыалахской культурой (IV тыс. до н.э.) и средненеолитической белькачинской (III тыс. до н.э.). На следующем этапе, в позднем неолите (ымыяхтахская культура, II тыс. до н.э.), иконография лосей совершенно другая, также к этому времени отнесены антропоморфные изображения [Кочмар, 1994, с. 135–141]. Результаты исследований Н.Н. Кочмара подтверждают значимость культурного рубежа III–II тыс. до н.э. и позволяют уточнить нижнюю границу существова- ния ангарского стиля, которая, таким образом, опускается до начала среднего неолита на территории Якутии. Данный тезис требует больше аргументов, но якутские писаницы привлекли к себе не такое значительное количество исследователей, как, например, Томская.

Томская писаница имеет 300-летнюю историю изучения (см.: [Окладников, Мартынов, 1972, с. 9–21; Мартынова, Мартынов, 1997; Ковтун, 2011]). В последние десятилетия открыты новые изображения, получены новые данные с применением современных методик [Миклашевич, 2011; Зоткина, 2010; Ковтун, Русакова, 2005; Ковтун, Русакова, Миклаше-вич, 2005; Мартынов, Покровская, Русакова, 1998; Русакова, Баринова, 1997]. В научной литературе представлены две различные точки зрения на возраст изображений лосей, отно симых к ангарскому стилю. Первая, предложенная А.П. Окладниковым (см. выше), развита А.И. Мартыновым. По его мнению, «притомский», или «ангаро-томский», стиль появился на территории Западной Сибири в позднем неолите на рубеже IV–III тыс. до н.э. и развивался до начала I тыс. до н.э. [Мартынов, 1997]. Аргументируя это положение, автор ссылается на многочисленные костяные и каменные фигурки лосей, недавно найденные на неолитических памятниках Северного Приангарья. А.И. Мартынов заключает, что Томская писаница – сложный, многослойный памятник, который функционировал как святилище в течение нескольких тысячелетий. Другая точка зрения предложена В.И. Молодиным на основе анализа Туро-чакской писаницы, датированной окуневским временем [1993]. Ту же позицию занял И.В. Ковтун. По его мнению, весь пласт «ангарских» рисунков в Западной Сибири следует относить к окуневскому и более позднему времени, т.к. на Турочакской писанице изображение лося перекрыто изображением быка [Ковтун, 1995, с. 20, 2001, с. 123, 2005, с. 20].

В итоге, если объединить все представленные точки зрения, то хронологические рамки ангарского стиля очень широкие: IV–III тыс. до н.э. в Якутии и до I тыс. до н.э. в Западной Сибири. Такая хронология может быть следствием нечеткости его дефиниции. И.В. Ковтун датирует «ангарские» рисунки поздним временем, но рассматривает изображения, едва ли схожие с ангарскими. А.И. Мартынов, говоря об ангарском стиле, имеет в виду только томские петроглифы. В свою очередь, появление и развитие ангарского стиля в Восточной Сибири относится к более раннему времени, чем в Западной. Но суть проблемы не в датировках, а в том, какие конкретно изображения за ними стоят. Таким образом, первоочередной задачей видится точное определение собственно ангарского стиля и уже на этой основе рассмотрение вопроса о времени его существования.

Стилистический анализ изображений

Рассмотрим внутреннюю динамику развития ангарской традиции на основе трех многофигурных композиций II Каменного острова на р. Ангаре – самого представительного памятника этой традиции. Там имеется ряд палимпсестов, являющихся важным источником для выяснения относительной хронологии. Но нужно учитывать, что временной интервал между нанесением различных фигур неизвестен. Анализ палимпсестов далеко не единственный метод выяснения хронологии, и исследователи вновь и вновь возвращаются на памятники наскального искусства с тем, чтобы получить новые данные. К сожалению, петроглифы Каменных островов затоплены Братским водохранилищем, и монография А.П. Окладникова и его архивные материалы в настоящее время являются, наверное, единственным источником для дальнейшего изучения наскальных рисунков Ангары.

Анализ палимпсестов был выполнен на основе полевых материалов фонда А.П. Окладникова, а именно фотографий композиций (СПФ АРАН, Ф.1099*). Часть петроглифов опубликована [Окладников, 1966], однако оригиналы имеют гораздо более высокое качество, чем иллюстрации в книге, что позволило отметить некоторые неточности в прорисовках. К сожалению, архивные материалы пока не могут быть изданы, т.к. фонд А.П. Окладникова еще находится в процессе научно-технической обработки. Поэтому результаты анализа проиллюстрированы опубликованными прорисовками композиций [Там же, табл. 42, 62, 65].

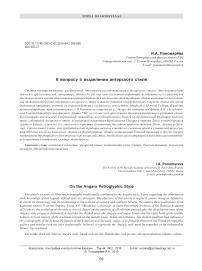

В рассматриваемых композициях (рис. 1) были выделены слои изображений, которые обозначены римскими цифрами (табл. 1). В первой (рис. 1, А ) самыми древними являются фигуры 3, 5–7, 9, т.к. они не перекрывают ни одно другое изображение и хуже всего сохранились. Это пара животных с длинными шеями, прямоугольной головой и крупным туловищем. Данную группу перекрывает изображение лося (фигура 8) – яркий представитель ангарской традиции. Если судить только по прорисовке, то можно подумать, что не оно перекрывает фигуру 9, а наоборот. Однако на фотографии хорошо видно, что изображение 8 выбито поверх 9-го**. На эту группу наслаиваются фигуры 4 и 10, которые между собой не перекрещиваются, но стилистически едины – они обрисованы достаточно грубо, показаны только три ноги, головы овальные. Фигуру 10 перекрывает 11-я – «фигура, с первого взгляда… похожая на зайца» [Там же, с. 45].

И отдельно, видимо уже на оставшемся месте, выбиты изображения 1* и 2. Они тоже стилистически едины: форма головы угловатая, прямоугольная, линия тела обрывается – видны только спины животных.

Во второй композиции (рис. 1, Б ) нет таких четких наслоений, как в предыдущей, но можно проследить случаи, когда ноги изображенных животных заходят на спины соседних фигур: изображения 8 и 10 перекрывают 9-е, фигура 5 – 7-ю. Изображения 1, 3, 6 расположены свободно, фигуры 2 и 4 почти не сохранились.

Третья композиция самая яркая и сложная (рис. 1, В ). Всего выделено пять групп. Хорошо видно, какие изображения перекрыты. Фигуры 6, 10 и 14 как будто нанесены одной рукой. Эта группа перекрывает изображения 7, 9, 11, 13, которые также близки между собой. Фигура 11 слегка задевает 12-ю, из чего можно сделать вывод, что последняя нанесена раньше обеих групп. Фигура 15 выбита поверх 14-й – она отнесена к слою IV. Остались изображения, которые не задействованы в процессах палимпсеста, они достаточно однородны, и их тоже можно объединить в группу, за исключением двух – 2 и 16.

В итоге была составлена следующая сводная схема, где буква означает композицию (см. рис. 1), а римская цифра – слой на ней (рис. 2):

-

1. АI,

-

2. ВI, АII, ВII, ВIII, ВIV, ВV(–2,16),

-

3. АIII, БI,

-

4. БII, БIV(+16), АIV.

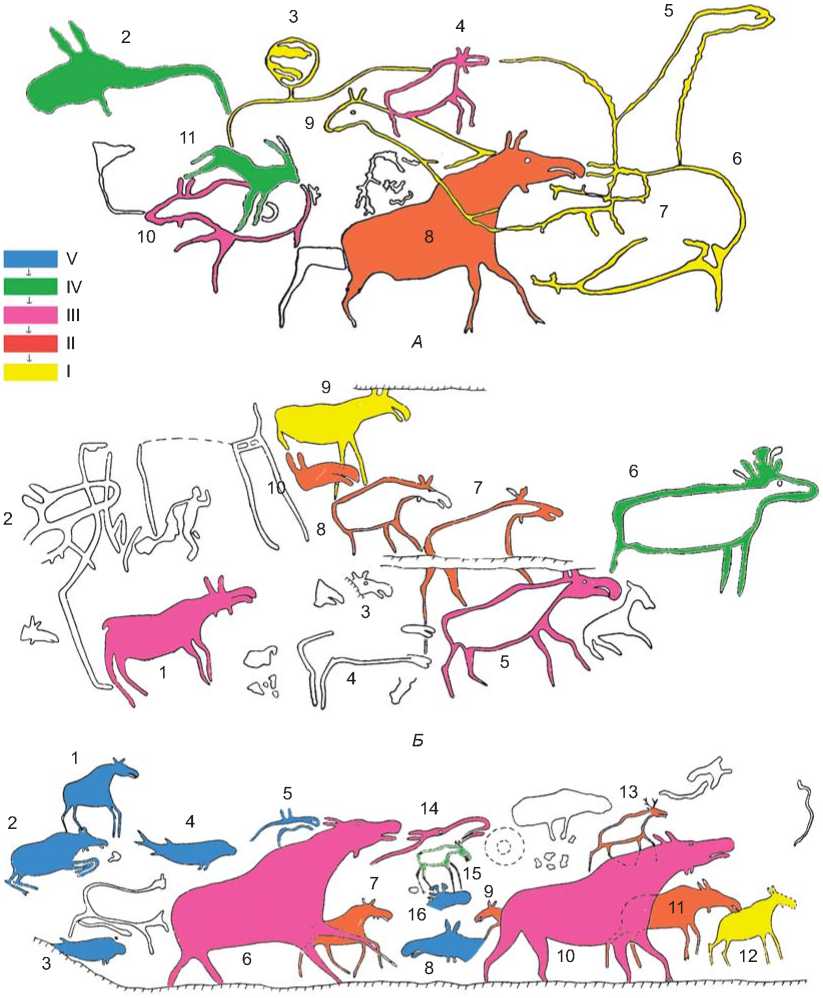

Первая группа (рис. 2, а ) соответствует «наивнореалистическому» стилю, выделенному А.П. Окладниковым [Там же, с. 109]. Это наиболее ранние изображения, следы некой древней традиции, предшествовавшей ангарскому стилю. А.П. Окладников относил их к палеолиту. Вторая группа (рис. 2, б, в ) – т.н. ангарский стиль, для которого характерна тщательная проработка деталей – глаз, губ, серьги. Третья и четвертая (рис. 2, г–л ) – это схематичные изображения. Форма туловища у них более угловатая, без плавных линий, более мелкие детали иногда показаны, но скорее формально, а характерный для лося горбатый нос часто гипертрофирован.

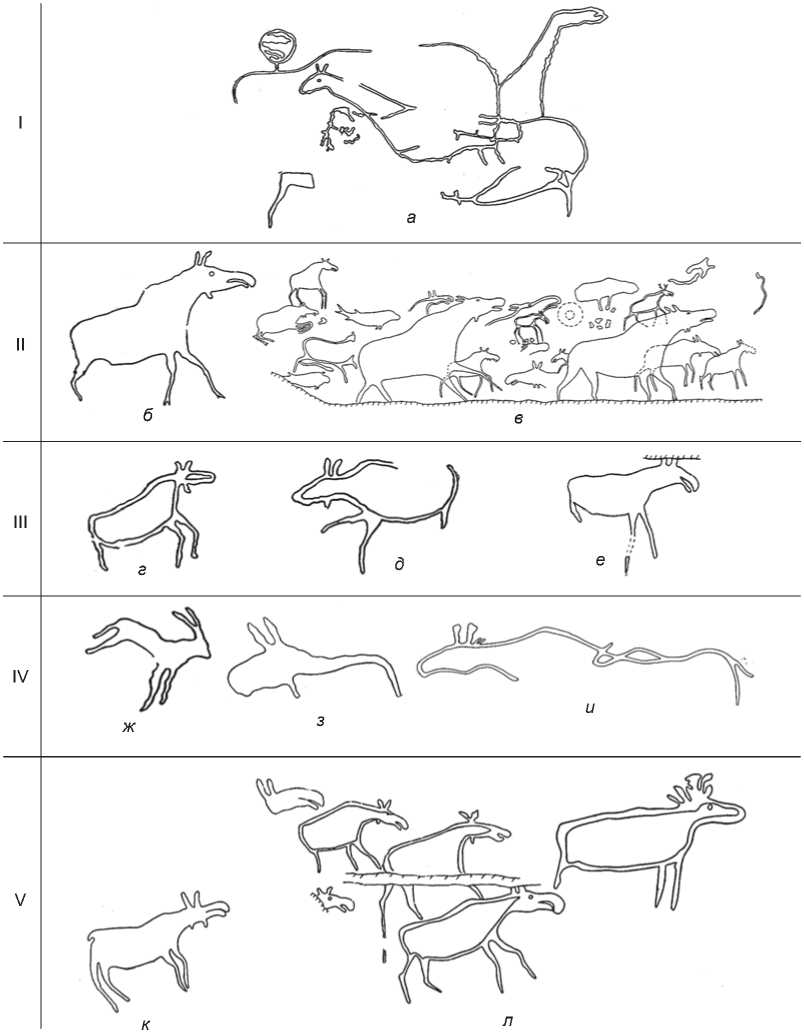

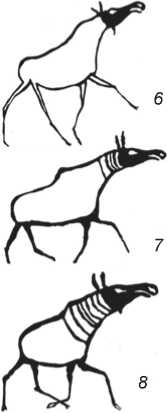

Таким образом, собственно ангарский стиль распадается на два хронологических пласта: первый условно обозначим как «реалистичный» (рис. 3, 1–3 ), а второй объединяет два варианта иконографии: 1) «схематичный», главная особенность которого изображение головы в виде аморфного прямоугольника (рис. 3, 4 ); 2) «гипертрофированный» с чрезмерно большими носом и верхней губой (рис. 3, 5 ). Полу-

*В таблицах А.П. Окладникова этот рисунок показан отдельно (см. рис. 2, и ), но на архивной фотографии видно, что он находится в левой части описываемой композиции.

В

Рис. 1. Палимпсесты II Каменного острова (по: [Окладников, 1966]).

ченная хронологическая последовательность может вызвать сомнения, т.к. неизвестен временной интервал нанесения изображений. Но можно предположить, что выделенные пласты отно сятся к разным периодам, чему есть косвенные свидетельства. Во-первых, у скульптурки из Базаихского погребения, датированной С.В. Студзицкой энеолитом, верхняя губа показана гипертрофированной, как в выделенной поздней группе ангарских изображений лосей. Во-вторых, трасологический анализ некоторых петроглифов Шалаболинской писаницы [Гиря и др., 2011]

Таблица 1. Последовательность нанесения изображений

|

Слой |

Номера изображений на рис. 1 |

||

|

А |

Б |

В |

|

|

I |

3, 5–7, 9 |

9 |

12 |

|

II |

8 |

7, 8, 10 |

7, 9, 11, 13 |

|

III |

4, 10 |

5 + 1, 3 |

6, 10, 14 |

|

IV |

1, 2, 11 |

6 |

15 |

|

V |

– |

– |

1, 3–5, 8/2, 16 |

Рис. 2. Стилистические пласты на палимпсестах II Каменного острова (по: [Окладников, 1966]).

показал, что одна фигура лося, по нашему мнению, аналогичная изображениям «реалистичной» группы, была нанесена с помощью каменного посредника [Там же, рис. 4], а другие, выполненные в «схематичной» манере (морды показаны в виде прямоугольника, ноги обрисованы довольно небрежно), – металлическим орудием [Там же, рис. 8]. Отсюда можно допустить, что схематизм «ангарских» изображений лосей является хронологическим индикатором, и те из них, у которых морда показана в виде прямоуголь- ника без обозначения глаз, серьги, губ, относятся уже к бронзовому веку. Так как переход к эпохе бронзы – это не только технологическая революция, но и смена мировоззренческой парадигмы, то представляется важным иконографические группы «схематичных» и «гипертрофированных» изображений отделить от ангарского стиля, отличающегося тщательной проработкой деталей морды лося – губ, серьги и глаз.

Проведенный выше анализ позволил определить ангарский стиль в хронологическом срезе относи-

Рис. 3. Образцы выделенных групп изображений.

I - ангарский стиль; II - его дериваты; III - томский стиль.

1-5 - II Каменный остров (по: [Окладников, 1966]); 6-8 - Томская писаница (по: [Окладников, Мартынов, 1972]).

тельно более поздних дериватов. Теперь рассмотрим относимые к этому стилю изображения в других регионах как для уточнения его ареала, так и для полного описания особенностей его иконографии. Было отобрано ок. 400 изображений, для удобства разделенных по территориальному признаку: Западная Сибирь (Томская и Тутальская писаницы), Окунево, Шалабо-лино, Ангара, верхняя Лена и Якутия (подразумевается примерный ареал рассматриваемых памятников: берега средней Лены и ее притоков, а также верховья Амура). Для иконографического анализа и дальнейшего сравнения было выделено 16 признаков, описывающих технику исполнения и особенности отображения фигуры животного (табл. 2).

Рассмотрим сначала технику (признаки № 1-4). Более детально она описана пока быть не может в силу неравномерной изученности памятников. На Ангаре представлены два основных способа нанесения изображения: с помощью краски и путем выбивки. Иногда они сочетаются в разной последовательности, т.е. изображение может быть выбито, потом прокрашено или наоборот сначала нарисовано, а затем выбито. Подобная манера больше нигде не отмечена. Собственно рисунков мало. Основной

I

III

Таблица 2. Распределение признаков, выделенных для сравнительного анализа изображений

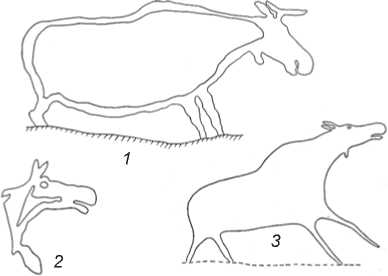

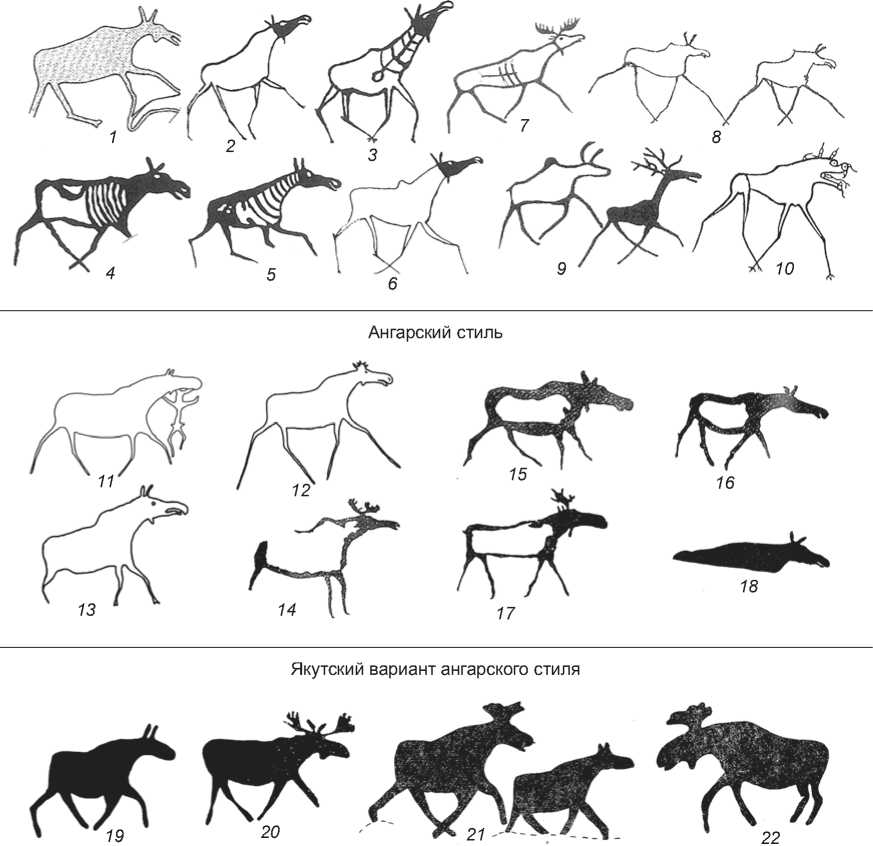

Следующая группа характеристик (№ 5–7) касается пропорций фигуры животного. Это соотношение размеров туловища и головы. Для ангарских изображений лосей типично отношение 2 : 1, сама фигура расположена на плоскости горизонтально (рис. 4, 11–13 ). То же самое характерно для изображений лосей на Шалабо-линской (рис. 4, 14–18 ) и якутских (рис. 4, 19–22 ) писаницах. На Томской писанице есть образцы с отношением 2 : 1 (11 фигур из 90) и горизонтальным расположением, однако основной массив фигур лосей отличен от ангарских: туловище относительно передней части тела более короткое, шея массивная, соотношение размеров головы и туловища 1 : 1 (30 фигур из 90) (рис. 4, 1–6 ).

Томский стиль

Рис. 4. Томский стиль и локальные варианты ангарского.

1 , 2 , 4 , 5 – Томская писаница; 3 , 6 – Тутальская писаница (по: [Окладников, Мартынов, 1972]); 7 – улус Сартыгой (по: [Леонтьев, Капелько, Есин, 2006]); 8 , 9 – Суханиха (по: [Советова, Миклашевич, 1999]); 10 – Тюря (по: [Леонтьев, 1978]); 11 , 12 – Большая Када; 13 – II Каменный остров (по: [Окладников, 1966]); 14 – 18 – Шалаболино (по: [Пяткин, Мартынов, 1985]);

19 – Сыгдарья; 20 – Сылгылыыр; 21 – Бес-Юрэх; 22 – Юкаан (по: [Окладников, Мазин, 1979]).

Признаки № 8 и 9, описывающие композиционное построение фигуры, т.е. показан ли лось полностью, или изображена только его голова, и находится ли он в движении или стоит, не являются определяющими. Можно отметить, что на Томи большинство лосей изображено в динамичном беге, в Якутии – спокойно шагающими, а на Ангаре наблюдается значительная вариативность: много как парциальных, так и полных фигур; есть изображения шагающих, бегущих, стоящих и даже летящих лосей. Представляется, что поза животного и его парциальность/полнофигурность не являются стилистически определяющими характеристиками.

Признаки № 10, 11, 13 и 14, описывающие отдельные элементы иконографии (передняя и задняя ноги показаны перекрещенными, круп животного узкий, «скелетность», раздвоенные копыта), характерны скорее для томских и окуневских изображений лосей (рис. 4, 3–10 ). Тщательная проработка деталей морды (глаз, губ, серьги) свойственна как томским, так и ангарским фигурам, но не якутским, что, возможно, объясняется техникой их исполнения.

Обсуждение

Проведенный анализ позволяет предложить следующий вариант развития ангарского стиля. Исследования Н.Н. Кочмара дают возможность предположить, что этот стиль появился на средней Лене и ее притоках в IV тыс. до н.э. Вероятно, тогда же он существовал и в Прибайкалье. Тем не менее вопрос о времени зарождения ангарского стиля однозначно пока не может быть решен.

Ангарский стиль – это эпохальное явление, имеющее восточно-сибирские корни, и пик его развития приходится на поздний неолит. С переходом к эпохе бронзы на Востоке стиль угасает, и иконография развивается по двум линиям: 1) упрощения и схематизации (см. рис. 3, 4); 2) гипертрофирования (см. рис. 3, 5). С бронзовым веком связаны новые образы. Прежде всего это антропоморфные фигуры, аналоги которых встречены на керамике того времени [Горюнова, Новиков, 2009]. К эпохе бронзы исследователи относят и появление образа лодки [Мартынов, 1966, с. 32]. На памятниках Восточной Сибири есть несколько сочетаний изображений лося и лодки, лося и антропоморфной фигуры. В первом случае это схематичные изображения животного, дериваты ангарского стиля [Окладников, Запорожская, 1972, табл. 144], по свидетельствам на Шалаболинской писанице отнесенные нами к эпохе бронзы. Во втором случае антропоморфные фигуры перекрыты изображениями лосей [Окладников, 1966, табл. 38, 154]. На одном рисунке [Там же, табл. 152] данный факт не очевиден, т.к. описание фигур разнится с представленной прорисовкой. За исключением единичных случаев, «ангарские» композиции включают только изображения лосей. Таким образом, ангарский стиль предшествовал изобразительному пласту эпохи бронзы. Для последнего характерно появление других, более сложных образов, что отражает наступление нового этапа.

Влияние ангарского стиля прослеживается далеко за пределами места его зарождения. Анализ стиля позволяет очертить его ареал, который включает Прибайкалье (Ангара и верхняя Лена) и правобережье Енисея (Шалаболино). Якутия предстает как провинция ангарской традиции: якутский вариант отличается тем, что все изображения выполнены краской. В остальном ангарский стиль и его якутский вариант имеют общие признаки (см. рис. 4, 11–22 ). Прежде всего это пропорции фигур лося: соотношение размеров головы и туловища 1 : 2. Фигура расположена на плоскости горизонтально, часто встречаются парные изображения лосей (см. рис. 4, 21 ). Важно отметить проработку деталей морды (глаз, губы, серьга), что нехарактерно для якутских фигур, скорее всего, в силу специфики способа исполнения: краска могла расплыться со временем, к тому же техника копирования также несовершенна.

Непросто дело обстоит с Томской писаницей. Среди многочисленных изображений лосей, традиционно атрибутируемых как «ангарские», на наш взгляд, имеется всего несколько образцов классического ангарского стиля [Окладников, Мартынов, 1972, рис. 53, 60, 68, 73, 86, 137].

Результаты археологических исследований второй половины XX в. дают основания для предположения о формировании в эпоху позднего неолита некой культурной общности, которая существовала на территории, включающей Прибайкалье на востоке и Верхнее Приобье на западе [Аникович, 1969; Окладников, Мо-лодин, 1978]. Материалы неолитических погребальных комплексов в северных предгорьях Алтая и Кузнецкой котловине позволяют говорить о миграциях населения с востока и о включении восточного компонента в неолитические культуры этих районов, однако сам процесс взаимодействия пришлого и автохтонного населения представляется довольно сложным [Кирюшин, Кунгурова, Кадиков, 2000, с. 49, 51–53, 59; Кунгурова, 2005, с. 55; Марочкин, 2014, с. 153–155]. Интересной является точка зрения В.В. Боброва о том, что территория юга Западной Сибири в позднем неолите была контактной зоной между культурами Восточной и Западной Сибири [Bobrov, 1988].

Исследователи не раз отмечали участие прибайкальского компонента в сложении неолитических культур юга Западной Сибири, следовательно, можно предположить и наличие «ангарского» компонента в изобразительной традиции, наиболее ярко представ- ленной на Томской писанице. Большое количество ярких признаков, нехарактерных для восточно-сибирских изображений, позволяет говорить о развитии здесь собственного стиля. К этим признакам относится соотношение размеров головы и туловища 1 : 1, диагональное расположение фигуры на плоскости, что подчеркнуто вытянутой вверх под углом в 45° головой. Для томского стиля характерны следующие особенности: «скелетность», выбивка внутреннего пространства контура головы, изображение раскинутых в беге ног таким образом, что одна передняя перекрещивается с задней, горба в виде небольшой вершины, раздвоенных копыт, узкого крупа, обозначение каплевидной ноздри (см. рис. 3, 6–8).

Все вышеперечисленные элементы не характерны для иконографии классических «ангарских» изображений лосей, которая может быть описана следующим образом: фигура расположена на плоскости горизонтально, соотношение размеров головы и туловища 1 : 3 или 1 : 4, горб покатый, показаны губы, глаз, серьга. Остальные признаки вариативные: парные фи-гуры/одиночные/многофигурные композиции, парци-альные/полные, контурные/силуэтные изображения, нарисованные/выбитые, шагающие/стоящие фигуры (см. рис. 3, 1–3 ).

Таким образом, изобразительную традицию, представленную на памятниках р. Томи, следует выделять в самостоятельный томский стиль, а ангарский выступает здесь в качестве компонента, в самом начале повлиявшего на его формирование. На Томской писанице имеется ряд классических «ангарских» фигур [Окладников, Мартынов, 1972, рис. 53, 60, 68, 73, 86, 137], а классические «томские» наследуют прежде всего манеру изображения морды животного – со всеми деталями и тщательной проработкой, однако добавлен и новый здесь элемент – каплевидная ноздря (см. рис. 4, 2–5 ).

Исследование ангарского стиля не будет полным без рассмотрения наскального искусства окуневской культуры в контексте нашей проблематики. Большой вклад в изучение этой культуры внесли Н.В. Леонтьев [1978], Э.Б. Вадецкая [1980], Я.А. Шер [1980], Л.Р. Кызласов [1986]. Исследователи не раз отмечали наличие в ней местного неолитического субстрата [Максименков, 1975, с. 10; Соколова, 2009, с. 167; Савинов, 2006, с. 160]. Предположение о неолитическом компоненте окуневского искусства понятно в контексте того, что ангарский стиль рассматривается как огромный изобразительный массив, развивавшийся в течение очень долгого времени. Наш анализ не подтверждает эту гипотезу. «Ангарские» изображения лосей в окуневском искусстве демонстрируют сходство с «томской» иконографией: перекрещенные передняя и задняя ноги, узкий круп, «скелетность» (см. рис. 4, 2–10). Интересно, что известная окунев- ская фигура фантастического хищника повторяет контуры именно «томского» изображения лося. Данный вывод не отрицает наличия неолитических элементов в этой культуре, но их следует искать в других ее составляющих. Шалаболинская писаница, на которой представлены классические «ангарские» изображения лося, демонстрирует уже окуневские образы и стилистику.

В эпоху ранней бронзы вектор культурных импульсов изменился с восточного на западный, и ангарский стиль завершил свое развитие. В это время формировался блок схожих культур окуневского круга, в контексте которых развивался томский стиль. Западное влияние ощущается и в Восточной Сибири. Так, набор образов в петроглифах Северного Приангарья связан с окуневской изобразительной традицией [Заика, 2006]. Наш вывод не противоречит последним исследованиям, касающимся хронологии Томских писаниц, но дополняет их. Эти петроглифы хранят еще много загадок, одна из них – происхождение и развитие яркой стилистики изображений лосей, реминисценции которой можно видеть в искусстве более поздних эпох. Разделение томского и ангарского стилей, описание иконографических моделей каждого из них и вывод о том, что ангарский стиль выступает в качестве компонента томского, позволят на другом уровне рассматривать проблему происхождения стилистики Томских писаниц и особенностей ее взаимодействия с восточно-сибирским пластом наскального искусства.

Заключение

Ангарский стиль – это эпохальное явление, оказавшее влияние на изобразительные традиции к востоку и западу от изначального очага формирования. В качестве компонента он входит в томский стиль, который необходимо рассматривать как отдельную изобразительную традицию, развивавшуюся уже в контексте культур бронзового века. Ее влияние прослеживается в окуневском искусстве.

Развитие ангарского стиля завершилось с началом эпохи бронзы, когда в наскальном искусстве Восточной Сибири формировался новый изобразительный пласт, включивший образы лодки и человека, а некоторые факты позволяют говорить о возможном вхождении этой территории в зону влияния окуневского круга культур.

В работе удалось разрешить некоторые узловые проблемы наскального искусства Восточной Сибири, а именно, выделить и описать собственно ангарский стиль и пересмотреть вопрос о его взаимодействии с изобразительными традициями Западной и Южной Сибири. Тем не менее многие проблемы еще требуют своего решения. Так, изображения ангарского стиля и его якутского варианта рассредоточены на огромных пространствах Восточной Сибири, при этом сами памятники образуют группы, между которыми насчитываются тысячи километров. Такая неравномерность распределения памятников и наличие на них стилистически сходных изображений не просто обусловлены сходными физико-географической средой и типом хозяйствования, а свидетельствуют о сложной сети контактов, существовавшей уже в эпоху неолита. В том, как именно происходили процессы межкультурного взаимодействия и передачи культурных ценностей на огромные расстояния, еще предстоит разобраться.

Список литературы К вопросу о выделении ангарского стиля

- Аникович М.В. О культурной принадлежности неолитических памятников Верхнего Приобья//Этногенез народов Северной Азии: мат-лы конф. -Новосибирск, 1969. -С. 62-64.

- Вадецкая Э.Б. Изваяния окуневской культуры//Вадецкая Э.Б., Леонтьев Н.В., Максименков Г.А. Памятники оку-невской культуры. -Л.: Наука, 1980. -С. 37-81.

- Гиря Е.Ю., Дроздов Н.И., Дэвлет Е.Г., Макулов В.И. О работах по трасологическому изучению петроглифов Шалаболино//Наскальное искусство в современном обществе: К 290-летию открытия Томской писаницы: мат-лы Междунар. науч. конф. -Кемерово, 2011. -Т. 2. -С. 201-207.

- Горюнова О.И., Новиков А.Г. Антропоморфная, зооморфная и солярная символика на сосудах бронзового века Прибайкалья//Археология, этнография и антропология Евразии. -2009. -№ 4. -С. 76-82.

- Заика А.Л. Антропоморфные личины Нижней Ангары в контексте развития наскального искусства Азии//Окуневский сборник: Культура и ее окружение. -СПб.: Элексис Принт, 2006. -С. 330-342.