К вопросу о выделении пыльцы культурных злаков на археологических памятниках на примере памятника Куртеке (Таджикистан)

Автор: Жилич С.В., Шнайдер С.В., Рудая Н.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

История появления и распространения культурных злаков - один из дискуссионных вопросов в современной археологии. Что касается Центральной Азии, то имеются данные по нескольким археологическим объектам с равнинных территорий региона. В этом отношении Восточный Памир представляет собой «белое пятно». Активное изучение этого региона проводилось в 1950-1980-х гг., а наиболее детальные реконструкции имеются по средневековому городищу Базар-Дара. Тогда предполагалось, что в регионе было возможно выращивание пшеницы, ржи, бобовых и ячменя. При этом только последний сейчас может произрастать на высоте ок. 4000 м над ур. м. В данной статье приводятся результаты палинологического изучения многослойного памятника Куртеке (абсолютная высота - 3980 м над ур. м.). По спорово-пыльцевому спектру из верхней части разреза (предположительно датированному временем ок. 3,5-2 (1,5) тыс. л.н.) реконструированы сухие полынные степи и ксерофильные растительные сообщества шиблякового типа - редколесья из кустарников и низкорослых деревьев фисташки, бухарского миндаля и граната. В образце присутствует пыльца злаков (12 % от всей пыльцы), 2/3 из которых можно отнести к культурным видам (предположительно просо обыкновенное и просо итальянское). Таким образом, полученные палинологические данные позволяют предположить существование земледелия в экстремально высокогорных районах. Безусловно, дальнейшее исследование памятника Куртеке должно позволить выявить весь земледельческий комплекс.

Центральная азия, восточный памир, земледелие, пыльца культурных злаков

Короткий адрес: https://sciup.org/145145571

IDR: 145145571 | УДК: 551.89:902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.388-395

Текст научной статьи К вопросу о выделении пыльцы культурных злаков на археологических памятниках на примере памятника Куртеке (Таджикистан)

Территория Восточного Памира, несмотря на свою труднодоступность, активно обживалась человеком начиная с периода раннего голоцена. Здесь обнаружено большое количество памятников периода позднего мезолита – неолита, выделяется более 100 памятников периода бронзового века – Средневековья [Бубнова, 2015, с. 20–25]. Одним из дискуссионных вопросов здесь является реконструкция экономических стратегий древнего человека и проблема становления производящего хозяйства. Наиболее детальные реконструкции на настоящий момент выполнены для средневекового городища Базар-Дара, откуда получена большая коллекция до-местицированных растений. Так, согласно проведенным реконструкциям, в Средние века на территории Восточного Памира могли выращивать пшеницу, рожь, бобовые, которые произрастают в настоящее время до высоты 3400 м над ур. м., а также ячмень, который растет на высоте 3000–4000 м над ур. м. Помимо этого, на памятнике были обнаружены семена таких растений, как гранат, арбуз, персик, абрикос, виноград, миндаль, которые могли быть импортированы с территории Ферганской долины [Бубнова, 1993, с. 41–43]. К сожалению, до сих пор нет детальных исследований относительно раннего распространения доместицированных агрокультур на территории Восточного Памира, в связи с чем реконструкции имеют в большей степени предположительный характер.

Надежное доказательство наличия земледелия представляет значительную сложность, так как обнаружение фоссилизированных семян злаков, отпечатков семян и орудий для обработки говорит об использовании зерна в хозяйстве, но не всегда о выращивании его на месте. О выращивании самих культурных растений могут свидетельствовать анализ макроостатков, а также примененные комплексно палинологический и биоморфный (фитолитный) анализы [Рябогина, 2006; Сергушева и др., 2016]. Макроостатки злаков (семена, ость колоса, чешуйки и т.д.) и фитолиты сохраняются непосредственно в месте произрастания, использования или захоронения растения [Гольева, 2003]. Пыльца же распространяется как в самом месте произрастания, так и поблизости от него. Наибольшим потенциалом для обнаружения признаков земледелия при проведении палинологического анализа обладает пыльца злаков.

Хотя пыльца всех злаков имеет схожее строение (округлая или вытянутая овальная форма и одна проростковая пора), все же у пыльцы культурных злаков суще ствует ряд морфологических признаков, по которым ее можно выделить с определенной долей вероятности. Пыльца культурных видов злаков значительно крупнее, чем у дикорастущих: так, для современных видов культурных злаков пограничной величиной между дикими и культурными видами считается размер в 37–38 мкм. При этом некоторые культурные злаки имеют пыльцу меньшего размера, например диаметр пыльцы чумизы или проса итальянского ( Setaria italica L.) и пшеницы-однозернянки ( Triticum monococcum L.) 32– 35 мкм, а размеры пыльцевых зерен проса обыкновенного ( Panicum miliaceum L.) варьируют в пределах 35–47,3 мкм [Beug, 2004, S. 74–90; Федорова, 1959]. Кроме величины пыльцевого зерна в качестве диагностического признака могут выступать форма, расположение и размер пор [Федорова, 1959]. По данным Л.А. Куприяновой [1948], для культурных злаков характерны яйцевидная, реже эллиптическая, форма пыльцевого зерна и крупная пророст-ковая пора, расположенная на широком конце зерна или немного сдвинутая. Пыльца злака с порой, измеренной вместе с валиком, диаметром более 10,53 мкм идентифицируется как принадлежащая культивируемым злакам [Joly et al., 2007].

По данным H.-J. Beug [2004], пыльцу проса (группы Panicum -Type) можно идентифицировать при увеличении ×1000 с применением фазового контраста и масляной иммерсии, так как на поверхности экзины становятся различимы специфичные группы из 5–6 точек ( Panicum miliaceum ) или крупные сгустки пятен ( Setaria italica ) [Сергу-шева и др., 2016].

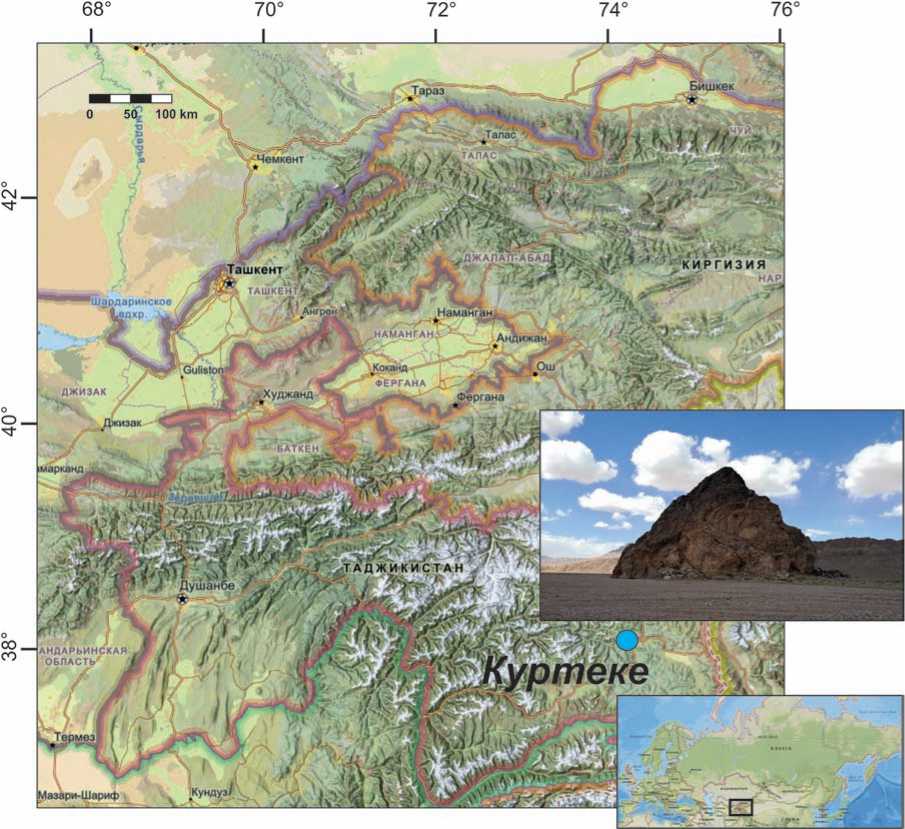

В данном исследовании материалов многослойного памятника Куртеке наибольшее внимание уделено поискам палинологических свидетельств присутствия доместицированных культур. Памятник располагается на Восточном Памире, в 40 км юго-восточнее поселка Мургаб на абсолютной высоте 3980 м над ур. м. (рис. 1). Объект представляет собой отторженец в долине Куртеке-сая, длина которого 100 м, высота 15–20 м, он отделяется от скалы небольшой 20-метровой «протокой» заполненной аллювием. Археологический памятник приурочен к небольшой нише (длина – 12 м, ширина – 3,5 м). Объект был обнаружен археологической экспеди-

Рис. 1. Карта расположения памятника Куртеке (Таджикистан).

цией под руководством В.А. Ранова в 1960 г., в этом же году здесь проводились раскопки площадью 10 м2. На памятнике было выделено два культурных слоя. Первый культурный слой сложен преимущественно гумусно-кизячной прослойкой, здесь было выявлено несколько кострищ, отмечается хорошая сохранность органический остатков. В слое обнаружено несколько каменных артефактов, фрагментов неорнаментированной керамической посуды, вероятнее всего, андроноидной кайрак-кумской культуры. Второй культурный горизонт преимущественно сложен рыхлым буроватом песком эолового происхождения. Здесь были зафиксированы следы от нескольких кострищ, найдены фрагменты костей и каменные артефакты. Данный слой отнесен к периоду энеолита – неолита, В.А. Ранов предполагал, что данные материалы имеют аналогии с синхронными памятниками Синьцзыня. Также на памятнике были обнаружены писаницы, предположительно периода энеолита – ранней бронзы [Ранов, 1960].

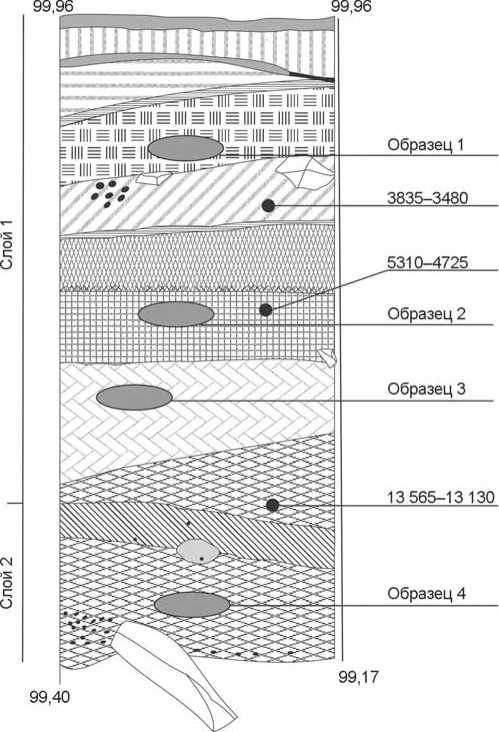

В 2018 г. силами российско-таджикской экспедиции на памятнике проводились небольшие зачистки с целью отбора образцов для проведения абсолютного датирования и палинологического анализа. Высота разреза составила 0,8 м, было выделено два литологических слоя (рис. 2). Первый слой представлен буровато-коричневой супесью с прослойками навоза, сена и кострищами. Второй слой – светло-коричневая супесь, здесь встречаются включения в виде мелких обломков (щебень), обнаружены также следы кострища. В ходе проведенных зачисток на памятнике найдены фрагменты костей и зубов животных, а во втором слое – каменные артефакты. Для первого литологического слоя получены две радиоуглеродные даты: для верхней части слоя 3835–3480 кал. л.н., для средней 5310–4725 кал. л.н.; для второго слоя 13565–13130 кал. л.н. (табл. 1). Калибровка дат была произведена по базе INTCAL13 и OxCal (версия 4.2) с использованием доверительного интервала 95,4 %.

светло-коричневая супесь с большим содержанием мелких камушков и навоза светло-коричневая супесь с навозом прослойка навоза кострище светло-серая супесь с большим содержанием мелкого обломочника и навоза коричневая супесь с большим содержанием навоза коричневая супесь с хорошей сохранностью сена сено светло-серая супесь с большим содержанием навоза и мелкого обломочника супесь коричневого цвета с большим содержанием мелкого обломочника супесь светло-серого цвета зольная прослойка

угольки

обожженный известняк

место отбора образцов на С’4, указаны калиброванные даты место отбора палинологических образцов

Рис. 2. Стратиграфия разреза восточной стенки памятника Куртеке (2018 г.).

Таблица 1. Радиоуглеродные даты разных слоев памятника Куртеке

|

Номер образца |

Лаб. номер |

Радиоуглеродное определение |

Калиброванное значение |

Датируемый материал |

|

1 |

NSKA-02126 |

3407 ± 62 BP |

3835–3480 Cal. BP |

Кость |

|

2 |

NSKA-02127 |

11580 ± 97 BP |

13565–13130 Сal. BP |

» |

|

3 |

NSKA-02128 |

4374 ± 95 BP |

5310–4725 Сal. BP |

» |

Методы

Палинологическим методом были изучены четыре образца (№ 1–4).

Химическая подготовка образцов проводилась в лаборатории PaleoData по модернизированной методике [Faegri, Iversen, 1989, p. 37], включающей по стадийную обработку кислотами и щелочами для удаления различных компонентов из раствора образца и двукратную отмывку дистиллированной водой после каждой стадии. Навески для про-боподготовки брались по 50 г, в каждый образец для подсчета концентрации добавлялось по две таблетки спор плауна; готовый образец переносили в пробирку объемом 5 мл и заливали глицерином для дальнейшего исследования.

Временные препараты образцов изучались под световым микроскопом ZEISS Axio Imager с увеличением в 400 раз с подсчетом пыльцевых зерен, спор и непыльцевых палиноморф (НПП). Определение пыльцы проводилось с использованием эталонной коллекции ИАЭТ СО РАН и атласов [Куприянова, 1965; Куприянова, Алешина, 1972, 1978; и др.]. Для анализа и реконструкции использовались процентные содержания таксонов растений в образце, где за 100 % бралась сумма пыльцы древесных и травянистых растений. Для спор и НПП представлена концентрация их в образцах.

Особое внимание уделялось пыльце злаков. Для каждого зерна выполнялись микрофотографирование и замеры диаметра пыльцы и пор с помощью камеры AxioCam MRc5, несмотря на то что в ископаемом состоянии пыльца злаков часто бывает смята или разорвана. Для изучения поверхности пыльцевых зерен использовалось увеличение ×1000 и иммерсионное масло.

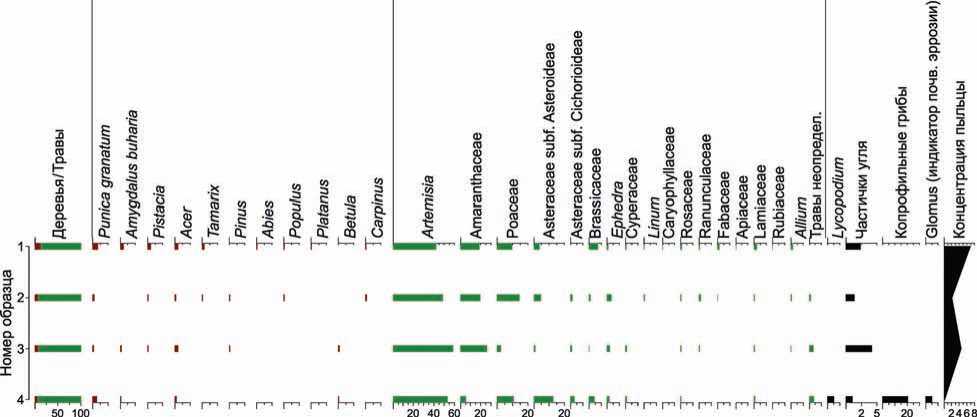

В каждом образце подсчитывалось 300–600 пыльцевых зерен, данные заносились в специализированную программу Tilia [Grimm, 2004] для построения диаграммы и анализа (рис. 3).

Результаты

Образец № 1. Реконструируемый тип растительности – сухие полынные степи и ксерофиль-ные растительные сообщества шиблякового типа – редколесья из кустарников и низкорослых деревьев (фисташка, бухарский миндаль, гранат, в травянистом ярусе – степные сообщества).

Пыльца злаков составляет 12 % всей пыльцы в образце. По данным измерений диаметров пыльцевых зерен и пор, а также визуального изучения поверхности пыльцевых зерен, 2/3 (ок. 50 шт.) пыльцы злаков можно отнести к культурным видам. Предположительно в образце присутствует пыльца проса обыкновенного и проса итальянского (выполнены микрофотографии с замерами) (рис. 4). Также присутствуют единичные пыльцевые зерна льна. Согласно полученным датировкам, образец может относиться к периоду ок. 3,5–2 (1,5) тыс. л.н.

Образец № 2. Концентрация пыльцы в образце значительно ниже, чем в предыдущем случае. Реконструированный тип растительности – сухие полынные степи и ксерофильные растительные

Деревья и кустарники-----------------------Травы и полукустарнички

Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма образцов с памятника Куртеке.

Рис. 4. Микрофотографии пыльцы культурного злака просо итальянское ( Setaria italica ) из образца № 1. На фото отражены характерные признаки: крупный размер пыльцевого зерна (более 35 мкм), крупная пора (более 10 мкм) и точечный рисунок.

сообщества шиблякового типа, хотя доля пыльцы древесных растений в этой пробе ниже, чем в первой. Доля злаков, наоборот, значительно выше. Крупные пыльцевые зерна злаков присутствуют в очень малом количестве, и из-за плохой сохранности нет возможности точно определить их при-надлежно сть. Найдены единичные зерна льна. Для кости, обнаруженной в непосредственной близости от места отбора образца, была получена дата 5,310–4,725 тыс. л.н.

Образец № 3. Концентрация пыльцы высокая, хотя доля пыльцы деревьев и кустарников ниже, меньше разнообразие трав и доля пыльцы злаков. Реконструированы опустыненные марево-полынные степи. Отмечается высокая концентрация угольных частиц. Согласно полученным датам, образец может относиться к периоду 13–5,5 тыс. л.н.

Образец № 4. Концентрация пыльцы резко снижается; намного ниже доля пыльцы амарантовых и выше – злаковых и астровых, уменьшается разнообразие трав. Реконструируются сухие или злаково-полынные степи. В образце присутствуют споры копрофильных грибов, индикаторов присутствия крупных травоядных животных, и гриба Glomus , индикатора почвенной эрозии, образующего облигатную микоризу с осоками. Образец относится к периоду древнее 13 тыс. л.н.

Обсуждение результатов

Выполненные по каждому из образцов реконструкции растительности показали различную обстановку в окружающих памятник ландшафтах в разные периоды времени. По полученным данным, условия, реконструированные для первого образца (по составу палинологического спектра, по сохранности и концентрации пыльцы), были наиболее благоприятными.

По литературным данным, в непосредственной близости от района исследования нет памятников с датированными находками, подтверждающими выращивание проса. Однако есть сведения по нескольким памятникам в Центральной Азии, ближайшие из которых находятся на расстоянии 600–800 км от Куртеке. В этих соседних относительно удаленных районах подтверждено распространение пшеницы и ячменя. Просо обыкновенное обнаружено не во всех ме стах и значительно позже – примерно во II тыс. до н.э., и не в горных, а в более равнинных районах (табл. 2). Оба вида проса засухо- и морозоустойчивы и хорошо подходят для выращивания на исследуемой территории.

В соответствии со схемой распространения культивируемых злаков по всей Евразии [Liu et al., 2019], между 5 и 2,5 тыс. лет до н.э., пшеница и ячмень распространились в Центральной и Южной Азии со стороны Европы. К 2,5 тыс. лет до н.э. просо появилось также в Восточной Азии и отмечено в Приморье [Sergusheva, 2006]. Просо итальянское распространилось с востока вплоть до Таиланда к концу III тыс. до н.э., и оба вида проса произрастали в Восточном Китае к концу III тыс. до н.э. Между 2,5 и 1,5 тыс. лет до н.э. оба вида проса распространились за пределы Китая на запад в Центральную Азию и на юго-запад в Южную Азию. Просо обыкновенное выращивалось в Вос-

Таблица 2. Данные о находках остатков культурных злаков на археологических объектах в Центральной Азии, наиболее близких к Куртеке

|

Страна |

Объект |

Возраст, тыс. л. до н.э. |

Вид анализа |

Источник |

Пшеница |

Ячмень |

Просо обыкн. |

|

Таджикистан |

Sarazm |

3,5–2 |

Макроостатки |

Spengler, Willcox, 2013 |

+ |

+ |

– |

|

Туркменистан |

Gonur Depe |

2,2–1,75 |

Макроостатки, отпечатки в керамике |

Miller, 1999; Moore et al., 1994 |

+ |

+ |

+ |

|

» |

Ojakly |

1,95–1,5 |

Макроостатки |

Spengler et al., 2014; Rouse, Cerasetti, 2014 |

+ |

+ |

+ |

|

» |

1211/1219 |

~ 1,2 |

» |

Spengler et al., 2014 |

+ |

+ |

+ |

|

Узбекистан |

Djarkutan |

2–1 |

» |

Miller, 1999 |

+ |

+ |

– |

|

Афганистан |

Shortughai |

2,5–1 |

» |

Willcox, 1991 |

+ |

+ |

— |

|

Киргизия |

Argyrzhal-2 |

1,8–1,4 |

» |

Motuzaite Matuzeviciute et al., 2015 |

+ |

+ |

– |

|

Пакистан |

Sheri Khan Tarakai |

3,8–2,9 |

» |

Petrie et al., 2010 |

+ |

+ |

– |

точном Казахстане в конце III тыс. до н.э., а просо итальянское появилось в этом регионе только около 1,5 тыс. лет до н.э. В течение II тыс. до н.э. просо обыкновенное появилось в Афганистане и Туркменистане [Liu et al., 2019].

Проведенное исследование показывает безусловную важность изучения памятника Курте-ке, который перспективен для обнаружения всего комплекса свидетельств земледелия в период бронзового века – Средневековья в экстремальных условиях высокогорий.

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 19-7810053 «Происхождение производящего хозяйства в горной части Центральной Азии». Авторы благодарны Н.Е. Рябо-гиной за консультации и помощь в определении пыльцы злаков. Благодарим физиков ИЯФ СО РАН (С.А. Растигеева и А.В. Петрожицкова), лаборатории радиоуглеродных методов анализа Новосибирского государственного университета (Е.В. Пархомчук, М.А. Кулешову, Д.В. Кулешова) и инженеров ИАЭТ СО РАН (О.В. Ершову, Е.В. Кузнецову, Ю.В. Срывкину) за датирование образцов.

Список литературы К вопросу о выделении пыльцы культурных злаков на археологических памятниках на примере памятника Куртеке (Таджикистан)

- Бубнова М.А. Археологическая карта Горно-Бадахшанской автономной области. – Душанбе, 2015. – 280 с.

- Бубнова М.А. Древние рудознатцы Памира. – Душанбе: Дониш, 1993. – 176 с.

- Гольева А.А. Информационные возможности биоморфного анализа для реконструкции природной среды древних обществ // Экология древних и современных обществ: докл. конф. – Тюмень: ИПОС СО РАН, 2003. – Вып. 2. – С. 21–24.

- Куприянова Л.А. Морфология пыльцы однодольных // Флора и систематика высших растений. – М.; Л.: Изд-во АН ССССР, 1948. – Вып. 7. – С. 106–117.

- Куприянова Л.А. Палинология сережкоцветных. – М.; Л.: Наука, 1965. – 215 с.

- Куприянова Л.А., Алешина Л.А. Пыльца двудольных растений флоры европейской части СССР. Lamiaceae–Zygophyllaceae. – Л.: Наука, 1978. – 183 с.

- Куприянова Л.А., Алешина Л.А. Пыльца и споры растений флоры СССР. – Л.: Наука, 1972. – Т. 1. – 171 с.

- Ранов В.А. Раскопки памятников первобытнообщинного строя на Восточном Памире // Археологические работы в Таджикистане. – 1960. – № 8. – С. 6–26.

- Рябогина Н.Е. Очаги культивирования злаков в древности на территории Западной Сибири по палеоботаническим данным // Вестн. ВОГиС. – 2006. – Т. 10, № 3. – С. 572–579.

- Сергушева Е.А., Рябогина Н.Е., Лящевская М.С., Гольева А.А. Аргументация земледелия на археологических памятниках Приамурья и Приморья: результаты применения палеоботанических методик // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2016. – T. 402. – С. 99–108.

- Федорова Р.В. Некоторые особенности морфологии пыльцы культурных злаков // Тр. Ин-та географии АН СССР: мат-ла по геоморфологии и палеогеографии. Работы по спорово-пыльцевому анализу. – 1959. – Вып. 77. – С. 166–186.

- Beug H.-J. Leitfaden der Pollenbestimmung für Mitteleuropa und angrenzende Gebiete [Guide on pollen provision for Central Europe and adjacent areas]. – Munich: Verl. Friedrich Pfeil, 2004. – 542 S.

- Faegri K., Iversen J. Textbook of Pollen Analysis. – Caldwell: The Blackburn Press, 1989. – 328 p.

- Grimm E. Tilia software 2.0.2. – Springfi eld: Illinois State Museum Research and Collection Center, 2004.

- Joly C., Barillé L., Barreau M., Mancheron A., Visset L. Grain and annulus diameter as criteria for distinguishing pollen grains of cereals from wild grasses // Review of Palaeobotany and Palynology. – 2007. – Vol. 146. – P. 221–233.

- Liu X., Jones P.J., Motuzaite Matuzeviciute G., Hunt H.V., Lister D. L., An T., Przelomska N., Kneale C.J., Zhao Z., Jones M. K. From Ecological Opportunism to Multi-Cropping: Mapping Food Globalisation in Prehistory // Quaternary Sci. Rev. – 2019. – Vol. 206. – P. 21–28.

- Miller N.F. Agricultural development in western Central Asia in the Chalcolithic and Bronze Ages // Vegetation history and archaeobotany. – 1999. – Vol. 8. – N 1-2. – P. 13–19.

- Moore K., Miller N.F., Heibert F.T., Meadow R.H. Agriculture and herding in the early oasis settlements of the Oxus Civilization // Antiquity. – 1994. – Vol. 68. – N 259. – P. 418–427.

- Motuzaite Matuzeviciute G., Preece R.C., Wang S., Colominas L., Ohnuma K., Kume S., Abdykanova A., Jones M.J. Ecology and subsistence at the Mesolithic and Bronze Age site of Aigyrzhal-2, Naryn valley, Kyrgyzstan // Quaternary International. – 2017. – Vol. 437. – P. 35–49.

- Petrie C.A., Thomas K.D., Morris J. Chronology of Sheri Khan Tarakai //Sheri Khan Tarakai and Early Village Life in the Borderlands of Northwest Pakistan. – Oxbow: Oxford and Oakville, 2010. – P. 343–352.

- Rouse L.M., Cerasetti B. Ojakly: a Late Bronze Age mobile pastoralist site in the Murghab region, Turkmenistan // Journal of Field Archaeology. – 2014. – Vol. 39. – N 1. – P. 32–50.

- Sergusheva E.A. Seeds and fruits from late Neolithic site Rettichovka - Geologicheskaya of Primorye region // Cultivated Cereals in Prehistoric and Ancient Far East Asia, 2. – Kumamoto: Shimoda Print, 2006. – P. 1–11.

- Spengler R.N., Willcox G. Archaeobotanical results from Sarazm, Tajikistan, an Early Bronze Age Settlement on the edge: Agriculture and exchange // Environmental Archaeology. – 2013. – Vol. 18. – N 3. – P. 211–221.

- Spengler R., Frachetti M., Doumani P., Rouse L., Cerasetti B., Bullion E., Mar’yashev A. Early agriculture and crop transmission among Bronze Age mobile pastoralists of Central Eurasia // Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. – 2014. – Vol. 281. – P. 1–7.

- Willcox G. Carbonized plant remains from Shortughai, Afghanistan // New light on early farming: Recent developments in palaeoethnobotany. – 1991. – P. 139–153.