К вопросу о закономерности и случайности исторического развития

Автор: Повилайтис Андрей Владимирович

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 12, 2024 года.

Бесплатный доступ

В данной статье автор пытается дать ответ на актуальный дискуссионный вопрос: «Закономерным или случайным образом развивается история человечества?». Исследователь рассматривает идеи в рамках заданной тематики от эпохи Древнего мира до современности, осуществляет их классификацию, используя в своем анализе междисциплинарный подход, сравнительно-исторический, общенаучные методы и конкретные исторические примеры, обосновывает наличие как исторических закономерностей, так и случайностей. Отвергая крайние точки зрения (жесткий детерминизм и антиисторизм), автор делает вывод о сосуществовании исторических закономерностей и случайностей и их тесном переплетении. Случайности могут выступить не только как непредсказуемость, но и как результат нескольких противонаправленных закономерностей. В качестве перспективы дальнейшего развития тематики автор предлагает анализировать соотношение закономерного и случайного в истории в конкретных (частных) процессах по четырем критериям (естественности, субъективности, самостоятельности, вариативности).

Закономерность исторического развития, случайность исторического развития, цикл, диалектика, синергетика, детерминизм, антиисторизм

Короткий адрес: https://sciup.org/149147079

IDR: 149147079 | УДК: 123.1/.2 | DOI: 10.24158/fik.2024.12.20

Текст научной статьи К вопросу о закономерности и случайности исторического развития

Северный государственный медицинский университет, Архангельск, Россия, ,

Проблема существования закономерностей, определяющих развитие мира, волновала еще мыслителей древности. Уместно вспомнить Веды, Упанишады и школы астики в индийской философии. Там определены такие всеобщие закономерности, как сансара, карма, дхарма, которые обуславливали кастовый строй и другие черты общественного развития. Одна из школ настики, а позже – первая из мировых религий – буддизм, определили в качестве закономерности мира страдание. Оно пронизывает все четыре благородные истины учения, а также – восьмеричный путь (для преодоления страданий). Интересно подчеркнуть следующую особенность. Все школы индийской философии (кроме чарваки-локаяты), признавая давление на человечество высших закономерностей (сансара, карма, страдания и т. п.), предлагают пути выхода из-под их власти. Одни предлагают достичь мокши, а затем гармоничного воссоединения атмана с брахманом, другие – через восьмеричный путь и нирвану.

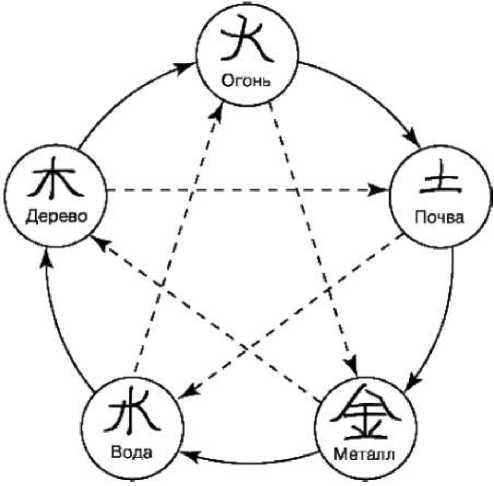

В философии Древнего Китая большое значение уделялось познанию воли Неба (как высшей закономерности). Особенно выделяется категория «Дао», одно из значений которого трактовалось как «абсолют», основа всех вещей. Известно, что в китайской натурфилософии рас- сматривали как минимум три закономерности:

-

1. Закон гармонии («золотой середины») в правильном сочетании «инь» и «ян».

-

2. Циклический закон взаимопорождения пяти элементов (дерево-огонь-земля-металл-вода-дерево…) (рис. 1).

-

3. Циклический закон взаимопреодоления пяти элементов (дерево-металл-огонь-вода-земля-дерево…) (рис. 1).

Рисунок 1 ‒ Закон циклов взаимопорождения и взаимопреодоления пяти элементов в китайской натурфилософии 1

Figure 1 ‒ The Law of Cycles of Mutual Generation and Mutual Overcoming of Five Elements in Chinese Natural Philosophy

Нельзя обойти вниманием и школу легистов, которые благополучие страны видели в соблюдении всеми членами общества единых законов (как человеческих, так и «законов Неба»). Уместно вспомнить и даосизм, который предлагал не нарушать установленные законы и созерцательно относиться к природе.

Первые античные философы, начиная с Фалеса, задавались вопросом об архэ. В качестве последнего одни видели воду (Фалес), другие – воздух (Анаксимен), третьи – огонь (Гераклит), четвертые – «семена вещей» (Анаксагор). Анаксимандр в качестве архэ предложил апейрон – абстрактную субстанцию, являющуюся единством противоположностей (сухого и влажного и т. п.). Значительный шаг вперед в поиске источника закономерностей сделал Гераклит, который

-

1 Источник: У СИН [Электронный ресурс] // Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно-популяр- ная библиотека. URL: https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/U_SIN.html (дата обращения: 26.11.2024).

сформулировал Логос. Этот мыслитель стал одним из основателей «стихийной диалектики». Гераклит заявляет о Логосе как постоянно действующей закономерности в мире, а также о законе всеобщей изменчивости (известный афоризм данного философа ‒ «Все течет»). Однако, когда Гераклит рассуждал о различных реакциях на один и тот же фактор (о полезности морской воды для рыб и для человека, о восприятии красоты), он вольно или невольно касался темы относительности, которая подразумевает и фактор случайности.

Демокрит пошел еще дальше, выступив в защиту позиции жесткого детерминизма, исключающей любую случайность в развитии. Непреодолимость «закона необходимости», как следствие фаталистических взглядов, признавали представители философии стоицизма.

Идею относительности всего существующего поддерживали софисты. Уместно вспомнить известный афоризм «Человек есть мера всех вещей». Человек сам объявляется законодателем мира, и мир можно рассматривать таковым, каким он кажется субъекту познавательной деятельности в определенный момент. Таким образом, софисты, как и скептики-релятивисты, косвенно выступают за идею случайности в развитии.

В эпоху Средневековья господствовала религиозная картина мира с ее характерными принципами: теоцентризм, теодицея, креационизм и др. Бог признается высшей закономерностью мира и его источником. Однако христианская философия и религия, признавая провиденциализм, закономерный характер развития мира и предстоящий Апокалипсис, отвергают фатализм и заданную свыше предрешенность в контексте человеческих судеб. Более того, утверждается идея о свободе воли человека и мира в целом («мир на волю дан»). В противном случае человек не имел бы никакой ответственности за свои поступки (человека нельзя судить за то, за что он не отвечает и за то, что с ним случается, поскольку ему это предопределено, а вся жизнь заранее кем-то или чем-то расписана, определена). Кроме того, подчеркивается и творческая природа человека, которая может носить как созидательный, так и разрушительный характер. Таким образом, христианская философия, признавая общие закономерности развития мира, допускает и случайности, результатом которых может стать воля отдельно взятых людей.

В эпоху Возрождения с ее принципами гуманизма, антропоцентризма и т. п. признается, что большую роль в развитии мира играет творческая природа человека. Последний определяется истинным творцом собственной судьбы, а, соответственно, человечество – творцом истории. Уместно вспомнить афоризм «Природа – мастерская, а человек в ней работник», а также различные утопии (Т. Мор, Т. Кампанелла и др.).

Данная тенденция получила продолжение и в эпоху Нового времени, в философии Просвещения. Однако человеческие возможности, волеизъявления, преимущественно, носили ограниченный характер. Можно вспомнить «закон железного обруча» Б. Спинозы и его афоризм «Свобода – познанная необходимость», жесткий детерминизм в трудах П. Гольбаха, П.-С. де Лапласа, Ш.Л. Монтескьё и др. На детерминизме была построена практически вся научная система XVII ‒ XVIII вв. В частности, классическая физика и механика отрицали случайности. Философы-материалисты Нового времени обращали внимание на то, что воля человека не способна преодолеть законы природы (т. е. необходимость). На это обращает внимание и идеалист, основатель немецкой классической философии И. Кант в одной из своих антиномий. Он, с одной стороны, выдвигал тезис о наличии свободы в мире, из которой, наряду с природной причинностью, выводятся законы мира. С другой стороны, мыслитель высказывает свой антитезис о наличии только лишь одной причинности, исходящей из законов природы. Отметим, что именно И. Кант в философский дискурс один из первых ввел проблематику, которая находится в центре внимания данной статьи: соотношение понятий необходимости (заложенной причинности, закономерностей) и случайности (свободы воли) в развитии мира.

В отличие от И. Канта, Г.В.Ф. Гегель в своем учении преодолевает природную причинность. Природа – это всего лишь вторая стадия, ступень развития абсолютной идеи, которая находится между логикой и духом. Исходя из гегелевской формулы «тезис-антитезис-синтез», на последней стадии снимаются (или разрешаются) противоречия первых двух. В своей философии истории немецкий классик заявил о существовании глубинных законов истории (Гегель, 2007). Мыслитель отметил, что история развивается по направлению с Востока (своей колыбели) на Запад: «Всемирная история направляется с Востока на Запад, так как Европа есть, безусловно, конец всемирной истории, а Азия ‒ ее начало» (Гегель, 1993: 147). Его философия истории, которую можно считать провиденциалистской, соединена единой логикой повествования, позволяющей сделать вывод о том, что история содержит в себе смысл и разум. Творящие всемирную историю, положительно оцененные великие личности являются лишь орудием «мирового духа», подлинного творца истории. Происходящие негативные сценарии развития (провалы, катастрофы, деяния могущественных властителей, имеющих отрицательную оценку и т. п.) Г.В.Ф. Гегель обозначил понятием «хитрость мирового разума». В своем детерминизме философ, в сущности, выступает последователем тезиса Б. Спинозы о свободе как познанной необходимости (т. е. познании воли мирового духа).

Марксизм, унаследовавший диалектику Г.В.Ф. Гегеля, в своем материалистическом понимании истории утверждал, что ее развитие имеет закономерности: прохождение человечества через определенные этапы (общественно-экономические формации). Классовая борьба считается движущей силой истории, а экономическая сфера выступает в качестве базиса развития исторического процесса. Формационная теория К. Маркса и Ф. Энгельса стала основанием и первым вариантом историко-стадиального пути развития человека. Второй вариант был предложен в XX веке представителями теорий индустриального и постиндустриального обществ: А. Ароном (2000), У.У. Ростоу (1961), Э. Тоффлером (2010), П. Друкером (Druсker, 2010) и др. Данный подход долгое время активно эксплуатировался в теории и практике мировой политики: колониальная система, градация на «развитые» и «развивающиеся» страны, идея следования в развитии «отстающих» государств за «передовыми», «подчинение Большому брату» и т. п.

Позитивисты и их наследники, ставя во главу угла сферу науки, также рассуждали о закономерных стадиях ее развития. Здесь достаточно вспомнить «Закон трех стадий» О. Конта (2003) или закономерности революционного пути развития науки Т. Куна (1975).

Одной из одиозных, но популярных в странах Запада стала идея «конца истории и торжества либеральной демократии» во всем мире, которую выразил Ф. Фукуяма (2010). Суть идеи не была оригинальной, это очередная отсылка к Г.В.Ф. Гегелю (история заканчивается на Западе, и становятся свободными все), правда, «центром мира» выступали США, а не Германия. Согласно гипотезе Ф. Фукуямы, которая им выдвигалась на рубеже 80‒90 гг. XX века, торжество либеральной демократии – это достижение цели исторического развития человечества, установление идеального миропорядка. Однако позже философ признал, что поспешил со своими выводами, и стал корректировать свою концепцию, откладывая наступление «конца истории» на неопределенное время.

Антисциентистское направление философии, преимущественно, отвергало всеобщие закономерности исторического развития или же их сильно ограничивало. «Говорящее» название имел главный труд А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление» (2023). Согласно ему, слепая, неразумная и эгоистическая воля к жизни является вершительницей человеческих судеб. Ее можно сопоставить с фактором слепого случая. Более того, мир – это еще и результат наших представлений о нем. Ф. Ницше, младший современник А. Шопенгауэра, определил иной фактор происходящего в мире – «волю к власти», а также деяния «сверхчеловека» (Ницше, 2024). Случайный ход истории связан с непредсказуемостью действия этих «неразумных воль», которые сталкиваются между собой. Однако следует отметить, что Ф. Ницше признавал и выделял как минимум одну закономерность – «вечное возвращение», повторение.

На рубеже XIX‒XX веков в рамках антисциентизма формируется цивилизационный подход к историческому развитию. Он базируется на понятии «культурно-исторический тип» с его возрастной динамикой. Его представители Н.Я. Данилевский (2024), О. Шпенглер (2024), А.Дж. Тойнби (2023) отрицают всемирный исторический характер развития человечества и акцентируют внимание на особом историческом пути каждой локальной цивилизации, исходя из ее культурного и возрастного потенциала. Сторонники цивилизационного подхода к историческому развитию, отрицая всеобщие закономерности развития стран, признавали частные. Среди последних – закон циклов (при этом естественные биологические циклы были экстраполированы в области политических и социокультурных циклов). Каждая цивилизация, как человек, имеет возрастные стадии развития (детство-юность-зрелость-старость). Целесообразно отметить, что сегодня в России на государственном уровне ориентируются на цивилизационный подход. Один из разделов нового обязательного учебного курса «Основы Российской государственности» для студентов вузов называется «Российское государство-цивилизация»1.

Радикальную точку зрения в отношении исторического процесса высказал К. Поппер, несмотря на то, что он был представителем неопозитивизма. Он отрицал единую для человечества историю, ее смысл, цель, закономерности, противопоставлял ей великое множество отдельных историй и считал последнюю процессом, в котором присутствует лишь последовательность событий (Поппер, 1993). Австрийский философ обозначил свою позицию как «антиисторизм». Однако его целью было опровержение не столько исторических закономерностей, сколько концепции марксизма и неомарксизма о неизбежном крахе капитализма. Вместе с тем, К. Поппер не признает и исторический прогресс. Свою аргументацию он мотивирует интересами защиты «открытого общества от его врагов» (Поппер, 2009).

Представитель экзистенциализма А. Камю выступает с идеей абсурдности бытия, сущность которого он выразил в ряде своих произведений, особенно в «Мифе о Сизифе» и «Бунтующем человеке» (Камю, 2023). Сущность абсурда заключается в противостоянии:

-

• со стороны человека ‒ обретения собственной значимости, ясности, осмысленности;

-

• со стороны мира (Вселенной) – безразличия, равнодушия, холодности.

В итоге, согласно А. Камю, побеждает, как правило, «неразумный, бездушный, холодный мир», чужой и враждебный для человеческого познания. Философ, утверждающий абсурдность, неразумность бытия, автоматически оказывается на позиции индетерминизма.

В «антиисторицистском лагере» оказываются и представители постмодернизма, релятивизма. Среди них особенно выделяется Х. Уайт с произведением «Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века», где автор выступает против профессиональной историографии (Уайт, 2023).

В завершение краткого исторического экскурса в рамках заявленной проблематики нельзя не отметить концепцию русского философа Н.А. Бердяева о сосуществовании и столкновении провиденциализма и человеческой свободы, результатом которого является драма истории и наличие «свободы зла» (Бердяев, 2022). Данный подход очень близок к идеям христианской философии.

Обобщая философские подходы, сформулированные в различные эпохи и дающие ответ на вопрос о закономерностях и случайностях исторического процесса, вырисовываются следующие позиции:

-

1. Жесткий детерминизм (восточная философия, Демокрит, Б. Спиноза, Г. Гегель и др.).

-

2. Жесткий индетерминизм (К. Поппер, А. Камю, философия истории постмодернизма).

-

3. Превалирование общих закономерностей над частными случайностями в историческом процессе (сторонники историко-стадиального пути и линейной концепции развития истории).

-

4. Превалирование частных закономерностей (столкновение которых приводит к случайностям) над всеобщими (философия жизни, цивилизационный подход в концепции исторического развития).

-

5. Антиномия закономерностей и случайностей в истории, их сосуществование (И. Кант).

-

6. Борьба случайностей (реализуемых в волеизъявлении человека и его творчестве) с высшими закономерностями (даосизм, христианская философия, где несовершенное творчество человека влияет на совершенные законы мироздания, побочным эффектом которого выступает «свобода зла»).

Мы отвергаем первые две позиции как радикальные и частично разделяем каждую из последующих, поскольку предлагаем следующую гипотезу сосуществования закономерностей и случайностей. Для этого выражаем следующие тезисы:

-

1. В мире действуют как закономерности, так и случайности.

-

А. Закономерность ‒ это обусловленность объективными законами. Закономерно все, что существует и развивается по законам. На исторический процесс влияют законы природы, которые изучаются в соответствующих науках: биологии, химии, физике, географии и т. п. К примеру, известно, что возвышению Москвы в XIV веке способствовал географический фактор (выгодное географическое положение). Кроме того, всеобщим законом признана диалектика, движение (развитие, прогресс). В научном сообществе признана синергетика. Кроме того, в различных сферах научного знания существует множество циклических теорий (а наличие цикла – это закономерность, основанная на итеративности (повторяемости)). Наконец, существует научная прогностика, позволяющая делать выводы об исторических перспективах и осуществлять долгосрочное планирование. Итак, закономерности есть, включая всеобщие.

-

2. Случайности содержат в себе доли закономерностей, равно как и закономерности предполагают случайности. Например, в синергетике категория «случайность» выступает в качестве

ключевого элемента в процессе самоорганизации систем. Иррациональная воля к жизни А. Шопенгауэра или бессознательное у З. Фрейда – источник случайностей, но каждая из них запускает определенный механизм дальнейшего развития (т. е. закономерности). Случайность может привести к выбору непредусмотренного сценария развития (или маловероятного), но это не отменяет внутренние потенциальные закономерности каждого из них. Историки считают, что прусского короля Фридриха II от отречения спасли смерть императрицы Елизаветы Петровны и приход к власти Петра III. Это можно считать случайностью, но за ней стояли другие закономерности (смерть Елизаветы Петровны как естественное завершение жизни, планы Петра III и его личное положительное отношение к Фридриху II). Другой исторический пример – отправка А.В. Суворова в 1799 г. в стратегически бесполезный швейцарский поход вместо наступления на Париж. Это тоже можно отнести к случайностям истории, хотя причины имеют свои частные закономерности: разногласия между союзниками по антифранцузской коалиции, нежелание со стороны Австрии, Пруссии усиления России.

-

3. Случайности нередко возникают как результат противонаправленных закономерностей. Как правило, это случается в борьбе за власть, в результате войн, когда реальным победителем выступает не представитель одной из борющихся сторон, а кто-то третий. Например, быстрое превращение США, которые не вмешивались в европейские дела, в сверхдержаву в результате сначала Первой, а главное ‒ Второй мировых войн. Столкновение двух могущественных сил, каждая из которых действует со своими закономерностями, или же двух сильных обстоятельств неизбежно влечет за собой случайности. Если вспомнить гегелевскую схему диалектики «тезис-антитезис-синтез», то в качестве двух противонаправленных закономерностей выступают тезис и антитезис, а в качестве случайности – синтез (который до конца непредсказуем). Далее – новый тезис (закономерность)…

Б. Случайность – это результат вероятного и непредсказуемого события. Случайность не выступает результатом предсказуемого естественного хода развития события. Наличие случайностей признано официально, в том числе и на научном базисе. К примеру, в расследовании, в анализе ситуации часто используется категория «несчастный случай». В истории можно стать жертвой обстоятельств, как, к примеру, Борис Годунов. Случайность реализуется и в том случае, если в разработанную схему (план) вторгается непредвиденный элемент, что влияет на результат. Проблема случайности обсуждается в теории вероятностей. Что касается исторического процесса, то случайность становится результатом волеизъявления человека (или группы людей), который обладает властью, чтобы осуществить выбор, способный изменить дальнейший ход развития истории. Исторической случайностью можно назвать политику опричнины царя Ивана IV Грозного, который спровоцировал ряд неблагоприятных факторов (смерть любимой жены, разочарование в Избранной Раде, неудачи в Ливонской войне, а главное – особенности личности первого русского царя, принятое лично им решение). Другой пример – история с кондициями времен начала правления императрицы Анны Иоанновны с вероятной возможностью для России в XVIII веке стать ограниченной монархией. Но все решила воля императрицы, которая нашла себе новую опору – дворянство.

Таким образом, закономерности и случайности в историческом процессе тесно переплетаются как объективное и субъективное, внешнее и внутреннее, биологическое и социальное и т. п. Уместно даже говорить о диалектическом единстве закономерного и случайного. Стратегии развития человечества имеют многовариативный характер. На каждый процесс влияет от одного до целого ряда факторов, включая субъективные и иррациональные, каждый из которых имеет собственные закономерности. Соотношение закономерного и случайного в истории следует анализировать в конкретных (частных) исторических процессах. В качестве критериев анализа мы предлагаем следующие:

-

1. Степень естественности хода развития процесса, его объективности и жизнеспособности за счет внутренних ресурсов.

-

2. Роль субъективных факторов в процессе (например, воля, творчество человека).

-

3. Степень самостоятельности процесса и влияния на него других процессов в качестве катализаторов и ингибиторов.

-

4. Наличие и уровень вариативности результата процесса.

Предложенные нами критерии не следует считать завершенными, они могут дополняться и корректироваться.

Делая вывод, хочется подчеркнуть, что в историческом процессе действуют и объективные закономерности (законы природы, диалектика, циклы), и случайности (фактор человеческого творчества, выражение чьей-то властной воли, способность оказаться в нужное время в нужном месте, оказаться жертвой обстоятельств). Соотношение закономерностей и случайностей в разных сферах человеческой жизни рознится (в экономической сфере больше закономерностей, на чем строили свою концепцию сторонники историко-стадиального пути, в культурной – велика роль случайностей, на что делали акцент сторонники цивилизационного подхода). Свободу воли и человеческого творчества, даже иррационального, нельзя не учитывать. Кроме того, закономерность одного процесса может стать случайностью для другого и наоборот. А в каких-то ситуациях действует и перефразируемый Ф. Энгельсом афоризм Б. Спинозы: «Случайность – это непознанная закономерность», и еще один вариант: «Закономерностью постепенно становится рационально осмысленная случайность».

Список литературы К вопросу о закономерности и случайности исторического развития

- Арон Р. Избранное. Введение в философию истории / под ред. И.А. Гобозова. М., 2000. 543 с.

- Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 2022. 832 с.

- Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории / пер. c нем. А.М. Водена. СПб., 1993. 477 с.

- Гегель Г.В.Ф. Феноменология Духа. Философия истории / пер. с нем. Г. Шпета, А. Водена. М., 2007. 880 с.

- Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 2024. 453 с.

- Камю А. Бунтующий человек. Миф о Сизифе. М., 2023. 512 с.

- Конт О. Дух позитивной философии. (Слово о положительном мышлении) / пер. с фр. И.А. Шапиро. Ростов н/Д., 2003. 256 с.

- Кун Т. Структура научных революций / пер. с англ. И.З. Налётова. М., 1975. 288 с.

- Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Человеческое, слишком человеческое. Так говорил Заратустра. М., 2024. 736 с.

- Поппер К. Нищета историцизма. М., 1993. 187 с.

- Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 2009. 604 с.

- Ростоу У.У. Стадии экономического роста / пер. с англ. В.П. Марченко. Нью-Йорк, 1961. 242 с.

- Тойнби А.Дж. Постижение истории. М., 2023. 798 с.

- Тоффлер Э. Третья волна. М., 2010. 784 с.

- Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2023. 528 с.

- Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / пер. с англ. М.Б. Левина. М., 2010. 588 с.

- Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 2023. 512 с.

- Шпенглер О. Закат Европы. М., 2024. 672 с.