К вопросу об изучении глиняных фигур фундогата периода Яёи, Япония

Автор: Соловьева Е.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются некоторые проблемы изучения глиняной пластики фундогата. Глиняные фигурки фундогата относятся к периоду яёи в Японии. Фигурки появились на среднем этапе периода яёи и были распространены в Западной Японии, преимущественно в районе побережья Внутреннего моря Сэто. Чаще всего фигурки были найдены в поселенческих комплексах, известен один случай обнаружения в раковинной куче. Фундогата представляют собой антропоморфные изображения, иногда содержат изображение черт лица, орнамент, отверстия. Фигурки довольно типичны в размерах, обычно 10-15 см, изобразительных деталях. История изучения фигурок фундогата относительно непродолжительна, название «фундогата» вошло в научный оборот в 1950-х гг. В статье представлены точки зрения японских ученых по вопросу происхождения фигурок фундогата. Часть исследователей связывает их происхождение с глиняными фигурками догу периода дзёмон. Данная точка зрения основана на наличии аналогий в формах и орнаментах догу типа нагахара, типа гэимэн и «согнутых» догу. Несмотря на наличие общих черт подтвердить непосредственное происхождение фигурок фундогата от догу на сегодняшний день не удалось. По вопросу назначения фундогата также существует несколько мнений. Фигурки однозначно являлись частью ритуальной практики периода яёи, при этом конкретные варианты использования могли различаться: амулет, украшение, помощь при родах. Фигурки фундогата характерны для провинции Киби (современная префектура Окаяма), где они, по всей видимости, и появились, затем получили распространение на соседних территориях. Фигурки являются уникальными, не имеют аналогов на континенте, поэтому считаются отличительной чертой культуры яёи для современных районов Тюгоку -Сикоку.

Период яёи, период дзёмон, японские острова, глиняная пластика, фундогата, догу

Короткий адрес: https://sciup.org/145146471

IDR: 145146471 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0729-0733

Текст научной статьи К вопросу об изучении глиняных фигур фундогата периода Яёи, Япония

Древнейшая история Японских островов богата на яркие категории предметов из глины – это фигурки догу и керамические сосуды периода дзёмон , скульптура ханива периода кофун . Менее известными являются фигурки фундогата , относящиеся к периоду яёи *. В дословном переводе « фундога-та досэихин » означает «глиняное изделие в форме гири для весов», упоминаемые гири были широко распространены в Японии в период Эдо. Фигурки представляют собой пло ские глиняные изделия близкой к овальной или прямоугольной формы с вдавлениями с двух сторон. Размер обычно не превышает 10–15 см, на фигурках встречается орнаментация. На поверхности верхней части фигурок часто изображаются черты лица. Самая мелкая фигурка фундогата достигает 3,4 см (памятник Горё, префектура Хиросима), самая большая – 20 см (памятник Ёгияма, префектура Окаяма). На сегодняшний день найдено около тысячи фигурок, большинство – на территории поселений или без явного контекста. Все находки территориально относятся к западной Японии, хронологически соответствуют среднему-позднему этапам периода яёи . Первые упоминания о фигурах фундогата в археологической литературе относятся к 1930-м гг., когда материалы раскопок в префектуре Окаяма были опубликованы в журнале «Археология Киби» (Киби – древнее название современной территории префектуры Окаяма). Первая попытка систематизации подобных находок была предпринята в 1952 г. Кондо Ёсиро, который описал 12 известных фигурок, с учетом времени и места нахождения. В 1970-х гг. фигурки фундогата были найдены на 47 памятниках, их количество до стигло 148 шт. [Ситара, Исикава, 2017, с.85].

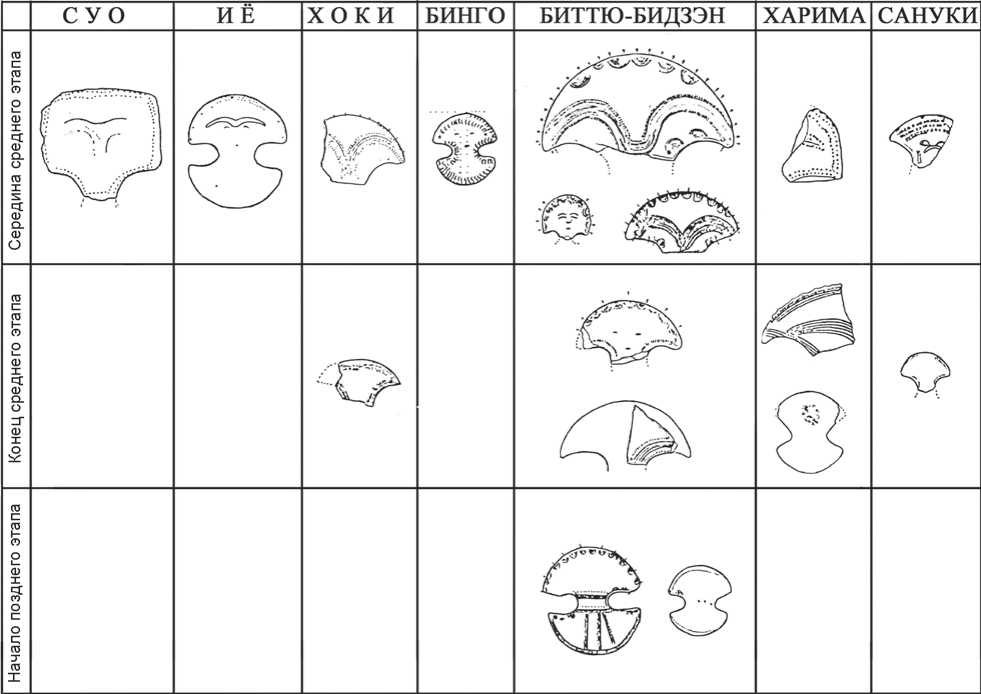

Распространение фигурок фундогата ограничено территорией западной Японии – на западе о. Хонсю это провинция Суо (современная префектура Ямагути), далее провинция Иё (западная часть о. Сикоку), провинция Сануки (северная часть о. Сикоку), провинции Бидзэн, Биттю и Бинго (современная префектура Окаяма), провинция Харима (юго-западная часть современной префектуры Хёго), провинция Хоки (западная часть современной префектуры Тоттори) на востоке (см. рисунок). При этом максимальное количество фигурок найдено на территории современной префектуры Окаяма, что позволяет сделать вывод о происхождении фундогата именно из этой местности, и относятся они преимущественно к среднему этапу периода яёи.

Самая ранняя из известных на сегодня фундога-та найдена в раковинной куче Синтэй, префектура Окаяма, относящейся к первой половине среднего этапа периода яёи . На поверхности верхней части фигурки изображены брови и глаза, по контуру нанесен орнамент в виде линий. Изображение лица можно считать, скорее, абстрактным, нежели имеющим черты конкретного реального человека. В целом данный вопрос остается предметом дискуссий. Кобаяси Ю. и Сахара М. обращают внимание на тот факт, что среди фигурок фундогата , изображающих лицо, можно выделить группу с более конкретными чертами лица, в том случае, когда изображение расположено в центре. Кроме того, при смещении деталей лица от центра, они становятся более схематичными. Многочисленная часть фигурок не имеет изображения деталей лица. Возможно, в связи с распространением фигурок на достаточно большой территории, смысловое содержание было отчасти утеряно, что вызвало изменения в характере изображений. [Кобаяси, Сахара, 1964]. Фигурки фундогата среднего этапа периода яёи имеют конкретное выражение лица, примером тому служат находки в таких памятниках как Тэнно, преф. Ямагути, Иноуэяма, преф. Окаяма, Горё и Аиката, преф. Хиросима, Тодзэн, преф. Симанэ, Иваидани, Танида, Бункё, преф. Эхиме, Сиундэ, преф. Кагава [Ситара, Исикава, 2017, с. 88]. В целом же среди находок в пределах одного и того же археологического памятника встречаются фигурки как с абстрактными чертами лица, так и с вполне реальными.

Хигаси У. занимался изучением фигурок фун-догата из памятника Ёгияма и пришел к выводу, что трудно проследить переход от реального к абстрактному изображению лица. Большая часть фигурок середины среднего этапа из Ёгияма являются относительно большими, и можно сказать, что модели и формы достаточно стандартизированы. Этот вывод можно отнести ко всем фундогата , известным на данный момент в регионе Бидзэн. Исключением может считаться одна фигурка размером 4 см, которая выбивается из общего ряда [Хигаси, 1977, с. 217]. По мнению Кобаяси Ю. и Сахара М., фигурки фундогата из региона Киби, считающегося центром происхождения фигурок, в момент их появления характеризовались абстрактным изображением лица, в процессе же распространения на соседние территории фундогата претерпели изменения и приобрели черты, помогающие легче понять назначение фигурок. Фундогата , найденные на памятниках префектуры Ямагути, значительно отличаются по форме и стилистике изобра-

Распространение фигурок фундогата.

жения, что типично для предметов, изготовленных далеко от места происхождения [Кобаяси, Сахара, 1964, с. 51].

Одним из самых обсуждаемых вопросов, связанных с глиняной пластикой периода яёи , является происхождение фигурок фундогата, прежде всего, их соотношение с глиняными фигурками догу периода дзёмон . Кобаяси Ю. в «Обзоре японской археологии» назвал глиняные фигурки как «глиняные пластины в форме листьев гинкго», считая, что фигурки, найденные при раскопках региона Тюгоку, выглядят не просто как украшение, а скорее как амулет [Кобаяси, 1951, с. 120]. Позже Кондо Ё. использовал уже название фундогата , анализируя содержательные характеристики среднего этапа периода яёи , такие как бронзовые колокола дота-ку , бронзовые мечи, бронзовые копья, производившиеся на Японских островах. Поскольку общеизвестно, что во второй половине периода зародилось государство, вполне естественно, что эти глиняные фигуры отличались от глиняных статуэток периода дзёмон . Глиняные фигурки догу и глиняные пластины добан периода дзёмон и фигурки фундогата периода яёи неизбежно имели различный социальный смысл, поэтому и требовали самостоятельного названия [Кондо, 1957, с. 23].

Эсака Т. считал, что фундогата являются логическим продолжением глиняных статуэток периода дзёмон. Обращая внимание на сходства фигур фундогата и догу-пластин и сосудов позднего этапа периода дзёмон из р.к. Хатиодзи, префектура Айти, он считал, что фундогата следует называть одним из видов глиняных статуэток догу, характерных для Западной Японии [Эсака, 1960]. Вероятно, такая идея возникла потому, что фундогата имеют достаточно простые формы и черты. Период яёи считается переходным периодом от первобытности к цивилизации, и особенно на первых этапах периода яёи многие характеристики периода дзёмон, такие как удаление зубов и элементы погребального обряда, были все еще широко распространены. Тем не менее, фундогата встречаются на среднем этапе периода яёи и не обнаруживаются в памятниках начального и раннего этапов, что требует объяснения. Кобаяси Ю. и Сахара М. отмечают существенные различия в формах и сходства в изображении черт лица догу и фундогата, делая вывод, что фундога-та имеют прямое происхождение от глиняных фигур периода дзёмон. В силу того, что фигурки распространены преимущественно на ограниченной территории, их можно считать разновидностью фигурок догу [Кобаяси, Сахара, 1964, с. 49]. Ис- следования последних лет и, в частности, корректировка датировок границ периодов дзёмон* и яёи, указывают на достаточно продолжительный промежуток времени, в пределах которого обе культуры сосуществовали. Известно большое количество памятников, содержащих синхронные материалы, характерные как для культуры дзёмон, так и для культуры яёи. Данный промежуток времени активно изучается в настоящее время и получил название переходного этапа от дзёмон к яёи. Главными дискуссионными вопросами изучения переходного этапа остаются проблемы взаимодействия людей дзёмон и яёи, взаимовлияние культурных традиций, сложение государственных образований на территории Японских островов.

В последние годы проблема происхождения фигурок фундогата рассматривается в контексте сравнения их с догу типа нагахара . Данный тип догу характерен для заключительного этапа периода дзёмон в регионе Кинки.

Изучая материалы памятников переходного периода от дзёмон к яёи префектуры Хёго и Эхимэ (район Внутреннего моря Сэто), Исикава Х. выделил плоские глиняные фигурки, которые имеют перевернутую треугольную верхнюю часть тела с перетянутой талией и небольшое плоское основание внизу [Исикава, 1987, с. 70]. Наиболее близкими по деталям изготовления оказались глиняные фигурки догу из памятника Нагахара, Осака. Аналогичные фигурки были найдены и на других памятниках, но получили название как типологически близких по первым находкам. Фигурки типа нагахара представляют собой плоские антропоморфные изображения, включающие верхнюю часть тела с руками по бокам. Руки «поставлены» на талию и отделяются от тела отверстиями. Контуры тела имеют сходство с фигурами фундогата , при этом фундогата изображают голову, плечи и верхнюю часть тела без конечностей [Сунами, 2000, с. 80].

Еще одна из близких аналогий из предшествующего периода – это догу с татуировкой на лице – гэимэн догу. Первоначально термин применялся к глиняным фигуркам периода дзёмон с изображением татуировки на лице, позже с учетом находок фигурок фундогата с орнаментом из точек на лице, они так же сравнивались с гэимэн догу. Близкими к ним являются так же фигурки догу с прическами на голове, характерные для р-на Тохоку на севере о. Хонсю. Орнамент на этих статуэтках не ограничивается зоной лица, обычно они практически полностью покрыты точками, поэтому они также известны как «догу с точечным орнаментом». Большая группа глиняных фигурок позднего этапа периода дзёмон получила название «догу в различных позах», к ним относят как подгруппу «согнутые» догу. Они изображают человеческую фигуру, наклоненную вперед и опирающуюся на руки. Ситара Х. и Исикава Т. склонны считать данную позу изображением сидячих родов. Если прообразом фундогата является «согнутые» догу, то возможно предположить использование фундогата как части ритуала для благополучных родов [Ситара, Исикава, 2017, с. 92].

Для фигур фундогата характерно наличие мелких отверстий в верхней части, интерпретируемой как голова. Вероятно, эти отверстия могли использоваться для крепления головного убора или деталей из перьев, волос и других органических материалов, что позволяет предполагать ритуальное назначение фигурок [Там же, с. 95]. Большинство фигурок найдено на территории современной префектуры Окаяма, при этом в тех случаях, когда контекст находок известен, это памятники, являющиеся поселениями. Фигурки были обнаружены иногда в жилищах, чаще просто на территории поселений. Единственный случай нахождения фундогата в раковинной куче – раковинная куча Синтэи. На данный момент не известно случаев нахождения фигурок в погребальных комплексах [Там же, с. 96].

Контекст обнаружения фундогата в таком случае значительно отличается от контекста догу, соответственно и ритуальная практика должна была быть иной. По мнению Хигаси У, образцы фундо-гата различаются по деталям изображения в зависимости от региона, и, поскольку они сходны в одном и том же регионе, предполагается, что фундогата изготавливались на месте, а не привозились из единого центра [Хигаси, 1977, с. 354]. Таким образом, можно сказать, что фигурки фун-догата изготавливались и использовались в ритуалах непосредственно на каждом памятнике. Считается, что данные ритуалы имели важное значение для жителей поселения, в отличие от ритуальной практики догу, которая часто была связана с индивидуальными действиями [Догу-но сэкаи, 2011, с. 48]. Практика использования фигурок фун-догата продолжала существовать в регионе Внутреннего моря Сэто, отражая определенную консервативность культуры того времени. Фундогата считаются одной из категорий находок, символизирующих уникальную культуру, которая сформировалась в регионе Тюгоку – Сикоку в середине периода яёи, наряду с каменными ножами с отвер- стиями. Во второй половине позднего этапа периода яёи фигурки фундогата постепенно исчезают на памятниках провинции Киби [Киби-но яёидзи-даи, 2016, с. 132].

Как уже говорилось выше, верхняя временная граница существования фигурок фундогата – первая половина среднего этапа периода яёи , центр распространения – провинция Киби. Принимая во внимание, что фигурок, отно сящихся к началу периода яёи обнаружено не было, фундогата сложно непосредственно связать с глиняными фигурками догу периода дзёмон . Поскольку на континенте подобных изображений не суще ствует, появление и характер фигур фундогата следует считать характерной чертой региона Тюгоку – Сикоку периода яёи .

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0004 «Многообразие и преемственность в развитии культур в эпохи камня, палеометалла и Средневековья в дальневосточном и тихоокеанском регионах Евразии».

Список литературы К вопросу об изучении глиняных фигур фундогата периода Яёи, Япония

- Догу-но сэкаи. Дзёмондзин-но кокоро (Мир догу. Сердце людей дзёмон). – Тотиги: Тотигикэн хакубуцукан, 2011. – 94 с. (на яп.яз.).

- Исикава Х. Дзиммэнцуки доки (Керамика с лицом) // Кикан кокогаку (Ежеквартальная археология). – 1987. – № 19. – С. 70–74 (на яп. яз.).

- Киби-но яёидзидаи (Период яёи в Киби). – Окаяма: Кибито, 2016. – 137 с. (на яп. яз.).

- Кобаяси Ю. Нихонкокогаку гаисэцу (Обзор японской археологии). – Токио, 1951. – 138 с. (на яп. яз.).

- Кобаяси Ю., Сахара М. Мурасаки кумоидэ. Такуматё бункадзаи хого иинкаи (Фиолетовые облака. Комитет по защите культурных ценностей г. Такума). – Такума, 1964. – 76 с. (на яп. яз.).

- Кондо Ё. Яёидогу-ни цуйтэ (О догу периода яёи) // Ватаситати-но кокогаку. – 1957. – № 3. – Вып. 4. – С. 22–24 (на яп. яз.).

- Ситара Х., Исикава Т. Яёидзидай дзимбуцудзокэйхин-но кэнкю (Изучение антропоморфных изделий периода яёи). – Токио: Досэйся, 2017. – 294 с. (на яп. яз.).

- Сунами С. Яёидзидаи-но догу-о сюсэи-но иги-о кангаэта (Рассуждения о значении догу периода яёи) // Саиси кокогакукаи (Ритуальная археология). – 2000. – № 2. – С. 75–84 (на яп. яз.).

- Хигаси У. Хигаситакагэцу каидзука исэкигунсюцудоно фундогатадосэихин (Фигуры фундогата найденные в группе памятников раковинная куча Хигаситакагэцу каидзука). Окаямакэн бункадзаихаккуцуро (Отчет о раскопках отдела погребенных ценностей префектуры Окаяма). – Окаяма, 1977. – 517 с. (на яп.яз.).

- Эсака Т. Догу. – Токио: Адзэкура, 1960. – 352 с. (на яп. яз.).

- An Illustrated Companion to Japanese Archaeology. Edited by W. Steinhaus and S. Kaner. – Oxford: Archaeopress, 2016. – 342 p.