К вопросу об особенностях идеологического воспитания в вооруженных силах императорской Японии (1868-1945)

Автор: Пронин Алексей Олегович, Москвитин Игорь Александрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 4 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

Воевавшие на полях сражений Второй мировой войны военнослужащие частей армии и флота императорской Японии остались в памяти своих противников умелыми и храбрыми бойцами, жестокими к врагу. Действия против них требовали от солдат и офицеров союзных сил максимум усилий. В основе таких качеств солдат и офицеров Японии лежала уникальная система воинского воспитания, существовавшая в ее вооруженных силах (ВС). Она была основана на господствовавшей в японском обществе милитаристской культуре - сплаве романтизированных традиций, позднейших идеологических конструкций и перенятых извне технических и организационных новшеств. Исследование существовавшей и развивавшейся в 1868-1945 гг. системы идеологической подготовки военнослужащих в ВС Японии позволяет глубже понять особенности устройства японского общества рассматриваемого периода и, более всего, истоки мотивации действий ее солдат, офицеров, гражданских лиц и военно-политического руководства. В статье представлен анализ характерных черт системы воинского воспитания и процесса их развития. Особое внимание уделено отражению воинской идеологии в декоративно-прикладном искусстве рассматриваемого периода.

Япония, императорские вооруженные силы, вторая мировая война, идеология, милитаристская культура, реставрация мэйдзи, период сёва

Короткий адрес: https://sciup.org/14737486

IDR: 14737486 | УДК: 903.2;

Текст научной статьи К вопросу об особенностях идеологического воспитания в вооруженных силах императорской Японии (1868-1945)

По свидетельствам ветеранов Второй мировой войны и исследователей, моральные качества и военная подготовка позволяли японскому солдату побеждать самых серьезных противников [Курэ, 2007; Onoda, 1999; Догерти, 2005]. Сформировавшая его милитаристская культура синтезировала воспитание в духе воинских традиций и современные технологии.

Ранее нами была поставлена проблема изучения системы воинской идеологии императорской Японии 1868–1945 гг. [Пронин, Москвитин, 2010]. В настоящей статье мы намерены более подробно рассмотреть ключевые, на наш взгляд, особенности японской воинской идеологии и точки соприкосновения ее с системой идеологического воспитания, существовавшей в императорских ВС в рассматриваемый период.

Понятие милитаристской культуры созвучно понятию политической культуры [Almond, Verba, 1989]. Ее важнейшим элементом являются традиции [Колоницкий, 2001. С. 10–11]. Политическая элита японского общества – военные – обладала культурным и политическим превосходством над остальными его слоями. После революции Мэйдзи 1868 г. феодальные понятия службы и лояльности обрели новую жизнь, став на службу к императору. Традиционная борьба знатных родов быстро превратилась в движение за национальное единство и овладение западными технологиями, принявшее все признаки буржуазного переворота [Дьяконов, 2007. С. 208]. Была введена частная собственность на землю и организовано

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 4: Востоковедение © А. О. Пронин, И. А. Москвитин, 2011

высшее образование европейского типа. Императорский рескрипт 1873 г. отменил нормы феодального порядка и сам класс самураев, очертив обновленные идеологические, культурные и политические основы жизни Японии.

Одной из таких основ стал кодекс Бусидо, сформированный под влиянием неоконфуциан-ской философии. После революции Мэйдзи самураи слились с основной массой населения, но правительство сохранило высокую роль идеологии самурайского кодекса. В иерархическом обществе, где император пользовался абсолютной властью, кодекс Бусидо стал идеальным орудием управления [Курэ, 2007. С. 129].

В рамках традиционной идеологии происходили серьезные перемены. Государственной религией был признан синтоизм, выработавший за долгую историю существования параллельно буддизму, конфуцианству и, позднее, христианству собственные религиознофилософские основы. Наряду с культом старинного верховного божества – богини солнца был введен и культ тэнно как воплощения высших небесных сил [Дьяконов, 2007. С. 208].

Система образования до 1945 г. строилась по германскому образцу и включала шесть лет начальной, пять лет средней и три года высшей школы, и позднее пять лет обучения в университете. Не собиравшиеся продолжать обучение в средней школе учились в начальной еще два года, получая восьмилетнее начальное образование. К 1935 г. усилилась роль военных в управлении государством, пост министра образования занял генерал Садао Араки. Образование стало средством военно-патриотического воспитания, эффективно решавшим задачи, которые ставились в других странах перед структурами, занимающимися исключительно вопросами пропаганды. Традиционное почтительное отношение к фигуре учителя стало здесь дополнительным преимуществом. В учреждения высшего образования командировали армейских офицеров для военного обучения студентов. Пропуск занятий по военному делу был серьезным проступком и, в отсутствии на то причин, строго наказывался. Пропуск трех занятий по военному делу вел к отчислению из учебного заведения. В ряде университетов преподаватели проходили военное обучение вместе со студентами. Прикрепленные офицеры имели право посещать занятия и критиковать лектора в присутствии студентов. Критерии пропагандируемых воинских идеалов и успеваемость по военному делу влияли на назначение стипендии. С 1939 г. право утверждения руководства университетов и преподавателей перешло от профессорско-преподавательских собраний к Министру образования [Родс, 2008. С. 248].

При большом внимании к вопросам воспитания, образования и идеологии, роль пропаганды, основы которой были заложены в 1920-е гг., была скромной. Живущее на «божественной земле» население Японии полагалось «более духовным, чем люди Запада». В письме г-на Сиба в газету «Japan Times» говорилось, что «война мыслей» несовместима с истинным духом японского рыцарства и подчеркивалось, что «моральный кодекс самураев и пропаганда находятся на противоположных полюсах». В 1924 г. барон Маринума создал ассоциацию «Кокухонся» для пропаганды принципов кокутай («уникальное происхождение») [Там же. С. 244]. К 1930 г. она стала одной из наиболее влиятельных идеологических организаций. Текст принципов кокутай был разослан Министерством образования во все школы и университеты Японии.

В 1932 г. в структуре Министерства образования Японии создано Бюро по «контролю над мыслями», курировавшее вопросы информационной работы, цензуры и пропаганды. Вскоре подобные информационные службы создали армия и ВМФ. При кабинете премьер-министра появилось Информационное бюро, направлявшее настроения общества и формировавшее благоприятный образ Японии на международной арене. Ужесточилась цензура, печать контролировал Комитет информации. В 1936 г. создано информационное агентство «Домэй», монополизировавшее освещение международных событий. В 1942 г. была образована Национальная патриотическая ассоциация издателей, объединившая писателей, ораторов, философов и историков. Она развернула лекционную деятельность с освещением опасности пораженческих настроений и «патриотическими литературными собраниями».

Японский подход к идеологической работе с населением, с учетом национального менталитета, особенностей жизни традиционного общества и возможностей системы образования, оказался чрезвычайно эффективным. Даже когда военные действия сложились трагическим для Японии образом, внушенные принципы кокутай, идеалы лояльности и воинской доблести не позволяли обществу усомниться в конечной победе своей божественной страны.

Культ жесткой дисциплины был составляющей милитаризма. Его сочетание с идеалами патернализма сделало японское общество открытым для культурного и политического влияния самурайского класса, позволив в кратчайшие сроки сплотить раздробленную страну [Догерти, 2005. С. 7–8]. Патерналистские идеалы, укоренившиеся в обществе, основаны на учении Конфуция, положившего в основу идейной жизни общества нравственное начало жэнь – человечность, предполагавшее, прежде всего, любовь к семье, почитание матери и, особенно, отца. Эта любовь иерархически распространялась на главу рода, далее на законного начальника и, в итоге, на императора [Дьяконов, 2007. С. 56–60].

Обучение воина было важной задачей культуры. Императорский рескрипт 6-го года периода Мэйдзи (1873 г.) ввел кодекс поведения воина, общий для рядовых и офицеров. Этим кодексом были «Пять солдатских доблестей» («Пять слов»), обязательные для всех военнослужащих: «Солдат должен исполнять свой долг перед страной»; «Солдат должен быть учтив»; «Солдат должен показывать отвагу на войне»; «Солдат должен держать свое слово»; «Солдат должен вести простую жизнь» и пр.

Они широко пропагандировались в обществе как основа мировоззрения нового военного сословия. В виде каллиграфических надписей их наносили на наградные и памятные предметы и «личные» флаги, дарившиеся призывникам, отправляющимся на военную службу. «Пять слов» стали основой для устава «Сэндзинкун», отмененного после капитуляции Японии. Он строился вокруг преданности императору и долгу, лояльности – основной обязанности японского солдата, и содержал известные строки: «долг тяжел как гора, а тело легче пера. Выполни свой долг, и ты сможешь вернуться домой, и наслаждаться соцветиями» [Догерти, 2005. С. 11].

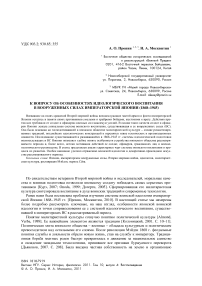

Этот лозунг вместе с кодексом «Пять слов» и девизом «С этим штыком мы несем мир океанам» был весьма популярен. В виде каллиграфических надписей он тиражировался в газетах, журналах, на открытках, плакатах, листовках и тысячах памятных предметов (рис. 1, 2 ). Особой популярностью такие надписи пользовались на посуде, составляя самостоятельную композицию либо используясь в сочетании с другими популярными символами - армейской пятиконечной звездой (рис. 1, 1 ), флотским якорем (рис. 1, 7 ), военным флагом кокудзицу-ки (с расходящимися лучами) и флагом Японии ниссё:-ки (с красным кругом в центре) (рис. 1, 8 , 9 ; 2, 1 , 2 ).

На рис. 1 представлены примеры предметов декоративно-прикладного искусства императорской Японии с патриотическими композициями военной тематики, использовавшихся в качестве полуофициальных наград, памятных подарков и сувениров. Обращает на себя внимание великолепно сохранившийся деревянный лакированный поднос ( обон ) для ритуала питья сакэ (рис. 1, 1 ). В оформлении подноса использовано каллиграфическое написание текста «Пяти солдатских доблестей» в сочетании с изображениями пятиконечной армейской звезды, военного флага кокудзицу-ки (с расходящимися лучами и бахромой; на древке с круглым навершием) и ветви сакуры с пятью цветами и листьями. Он принадлежал уволенному в запас военнослужащему одной из артиллерийский частей, расквартированных в Маньчжурии, в 1935-1939 гг. Поднос выполнен из дерева кэяки (дзеква пильчатая) и оформлен в традиционной лаковой технике уруси . Сохранилась оригинальная картонная и бумажная упаковка с клеймами магазина и патриотической композицией на крышке 1.

Фарфоровая чаша тёко для питья сакэ (рис. 1, 2 ) принадлежала военнослужащему одной из частей императорской армии, расквартированных на о. Формоза (Тайвань). Композиция: армейская пятиконечная звезда и стилизованный цветок сакуры в обрамлении нижнего угла полотнища военного флага кокудзицу-ки (с расходящимися лучами и бахромой по краям); ветви с двумя розовыми цветами сакуры, зелеными листьями и прямоугольным ярлыком с вертикальной надписью из двух иероглифов «Тайвань». Под звездой расположена надпись из четырех иероглифов с номером воинского подразделения. Подпись: «1 Пехота Оборона

Рис . 1. (Фото) Предметы декоративно-прикладного искусства императорской Японии с патриотическими композициями военной тематики, использовавшиеся в качестве полуофициальных наград, памятных подарков и сувениров: 1 – деревянный лакированный поднос обон для ритуала питья сакэ (принадлежал уволенному в запас военнослужащему одной из артиллерийский частей, расквартированных в Маньчжурии) (дерево, лак, натуральные красители); 2 – чаша тёко военнослужащего 1-го [подразделения] пехотного полка императорской армии, расквартированного на о. Формоза (Тайвань) (фарфор, глазурь, краска); 3 – чаша о - тёко военнослужащего Сайто 2го [подразделения] пехотного полка, расквартированного на о. Формоза (Тайвань) (фарфор, глазурь, краска); 4 – чаша тёко военнослужащего 68-го пехотного полка императорской армии (производственный брак) (фарфор, глазурь, краска); 5 – чаша тёко военнослужащего медицинского подразделения императорской армии (фарфор, глазурь, краска); 6 – чаша тёко с рельефными деталями композиции военнослужащего 1-й зенитной части ПВО Фудзита (фарфор, глазурь, краска); 7 – пиала сакадзуки моряка императорского ВМФ Оотаки (фарфор, глазурь, краска); 8 – пиала сакадзуки выпускника одной из военных академий императорской Японии, 1907–1929 гг. (белый металл); 9 – пиала сакадзуки военного моряка Такаси с броненосца Микаса (дерево кэяки 2, лак, натуральные красители, золотая краска)

Тайваня». Основные детали композиции: кайма по бортику чаши и надписи выполнены золотой краской (коллекция Р. Каталано, Токио, Япония 3).

Более крупная чаша о-тёко (рис. 1, 3) также принадлежала военнослужащему Сайто одной из армейских частей, расквартированных на о. Формоза (Тайвань). Кайма по бортику чаши, основные детали оформления и надписи выполнены золотой краской. Композиция: детализированное изображение ручного пулемета на фоне склоненного влево военного флага кокудзицу-ки с расходящимися лучами и бахромой по краям полотнища, на древке с круглым навершием. Над пулеметом изображена армейская пятиконечная звезда, а справа от нее – три розовых цветка сакуры с тремя бутонами и листьями. Над композицией расположена надпись из трех иероглифов, под композицией – из двух. Поверх всей композиции и верхней надписи, по трафарету выштампована надпись из шести иероглифов меньшего размера. Подпись: «Тайвань 2 Пехота. Оборона Тайваня. На Память. Сайто» (коллекция Р. Каталано, Токио, Япония).

Светло-зеленая фарфоровая чаша тёко для питья сакэ (рис. 1, 4 ) представляет собой пример широко распространенных памятных подарков для увольняемых в запас военнослужащих императорской армии. Широкая кайма по бортику чаши, основные детали оформления и надписи выполнены золотой краской. Цветное оформление чаши выполнено штампом по трафарету с раздельным наложением цветов. Обращает на себя внимание производственный брак в нанесении золотой каймы. Композиция: небольшое изображение военного флага ко -кудзицу-ки с красными расходящимися лучами и бахромой по краям полотнища, обвитого ветвью сакуры с тремя цветами, четырьмя бутонами и листьями. Древко флага украшено круглым навершием. Над флагом изображена армейская пятиконечная звезда с гранями лучей. Над звездой расположена надпись из трех иероглифов, под флагом и ветвью – из четырех. Подпись «68 Пехота. В память увольнения… со службы». Размеры чаши: округлая форма 58 х 56 мм, диаметр круглой ножки 23,5 мм, толщина ножки 2,6 мм, высота ножки 6 мм, высота чаши 31 мм. В круглом основании ножки чаши золотой краской выполнена подпись изготовителя из двух иероглифов. Интересно, что данная чаша не имеет следов использования в быту. Обычно это видно по характерному загрязнению шершавой поверхности среза круглой ножки, не покрывавшегося глазурью, разной степени вытертости участков композиции, трещинам, царапинам и сколам поверхности чаши. В данном случае чаша сохранила свой первозданный вид. Судя по браку в нанесении каймы на бортик чаши и нечетко нанесенным композиции и надписям, чаша была отбракована в мастерской либо в военной части и вряд ли была вручена в качестве памятного подарка военнослужащему 68-го пехотного полка (коллекция А. О. Пронина, Новосибирск, Россия).

Интересная светло-зеленая фарфоровая чаша тёко для питья сакэ (рис. 1, 5 ) является памятным подарком для увольняемого в запас военнослужащего одного из медицинских подразделений императорской армии. Широкая кайма по бортику чаши, детали оформления и надписи выполнены золотой краской. Цветное оформление чаши выполнено штампом по трафарету с раздельным наложением цветов. Композиция: два золотых цветка сакуры, правый поверх левого, в обрамлении коричневых листьев и двух бутонов, на фоне флага с красным крестом. Золотое древко флага украшено круглым навершием и наклонено вправо. Над навершием флага и бутонами расположена надпись из четырех иероглифов, под цветами и листьями – из трех. Подпись: «В память об увольнении со службы. [санитарная?]…часть». На внешней стороне чаши, в круглом основании ножки расположена подпись изготовителя из двух иероглифов, выполненных вручную.

Для памятных предметов, принадлежавших военным медикам и санитарам, обычно было характерно сочетание красного креста с ярко выраженными воинскими символами – флагом кокукдзицу-ки , армейской звездой, флотским якорем, стальным шлемом, винтовкой и т. п. В данной композиции, напротив, акцент сделан именно на медицинской эмблеме – красном кресте, помещенном на флаг. Военная составляющая же выражена несколько завуалированно в виде ветви сакуры с двумя цветами и двумя бутонами. Диаметр чаши 56 мм, диаметр круглой ножки 23 мм, толщина ножки 2,5 мм, высота ножки 5 мм, высота чаши 31 мм (коллекция А. О. Пронина, Новосибирск, Россия).

Зеленая фарфоровая чаша тёко с рельефными деталями композиции (рис. 1, 6) принадлежала уволенному в запас военнослужащему ПВО Фудзита. Кайма по бортику чаши и часть надписей выполнены золотой краской. Композиция: стилизованное рельефное изображение зенитного орудия белого фарфора в центре поля чаши. Справа от орудия изображены две сосны. Слева от орудия расположена вертикальная надпись из двух крупных иероглифов черного цвета со значением «верный» и «храбрый». Под зенитным орудием расположена надпись из одиннадцати более мелких золотых иероглифов, в два ряда. Подпись: «Верный. Храбрый. 1-я Зенитная Часть. В память увольнения со службы. Фудзита» (коллекция Р. Каталано, Токио, Япония).

Фарфоровая чаша сакадзуки с богатым оформлением (рис. 1, 7) . Принадлежала моряку императорского ВМФ Оотаки. Тонкая кайма по бортику пиалы, основные детали оформления и надписи выполнены золотой краской. Композиция: в левой части пиалы изображен слегка наклоненный влево крупный золотой якорь, на фоне двух белых хризантем со светлозелеными стеблями и листьями и наклоненного вправо военного флага кокудзицу-ки с расходящимися лучами. Полосатое древко флага украшено круглым навершием. Правый конец перекладины якоря загнут вниз; на обоих концах перекладины имеются округлые утолщения. На якорном кольце изображен сидящий золотой сокол, с изогнутой вниз шеей и распростертыми крыльями. Между левым крылом сокола и левой лапой якоря изображена стилизованная печать в виде вертикальной надписи из двух иероглифов в прямоугольном контуре. Справа от якоря и флага расположена черная каллиграфическая надпись с текстом патриотического стихотворения либо лозунга. Справа от круглого навершия флага, по диагонали справа налево расположена надпись из двух иероглифов; справа от каллиграфической надписи расположена вертикальная надпись из трех иероглифов; под каллиграфией – надпись из двух иероглифов. Подписи: «Военный Флот», «Машинная Часть. На память. Оотаки». Предположительно 1905–1924 гг. (коллекция Р. Каталано, Токио, Япония).

Редкая пиала сакадзуки для питья сакэ из белого металла (рис. 1, 8 ), принадлежала выпускнику одной из военных академий Императорской Японии. Предположительно 1907–1929 гг. Композиция в оформлении пиалы выполнена штампом: изображение перекрещенных флагов - военного кокудзцу-ки и флага Японии ниссё:-ки - на древках с круглыми навершиями. На перекрестии флагов расположен завязанный бантом шнур с кистями на концах. Над ним, между полотнищами и навершиями флагов расположена каллиграфическая надпись с текстом популярного патриотического стихотворения – девиза: «Твое тело легче пера, а долг тяжелее горы. Выполни свой долг и ты сможешь вернуться домой и наслаждаться соцветиями». Над каллиграфией выштампована десятиконечная звезда военных академий с двумя иероглифами по бокам. Под флагами расположена надпись из четырех иероглифов. Подпись: «В память окончания Академии» (коллекция Р. Каталано, Токио, Япония).

Деревянная пиала сакадзуки , покрытая красным лаком, принадлежавшая военному моряку Такаси , служившему на знаменитом броненосце Микаса. Оформление пиалы выполнено в традиционной лаковой технике уруси . Тонкая кайма по бортику пиалы, детали композиции, контуры и надписи выполнены золотой краской. Композиция: необычное изображение скрещенных флагов - военного флага кокудзицу-ки с расходящимися лучами и флага с изображением раскрытого веера, стилизованного под флаг Японии ниссё':-ки с красным кругом в центре. На перекрестии золотых древков с круглыми навершиями изображен завязанный бантом шнур с кистями. Над флагами, между круглых наверший изображено соцветие японской павлонии (госити - но - кири «5-7-5»). По обеим сторонам от флагов расположены вертикальные надписи из двух иероглифов каждая. Под флагами расположена надпись из десяти иероглифов в два ряда. В нижней части пиалы, вдоль бортика, расположена надпись из шести иероглифов. Подпись: «Военный Корабль Микаса. Преданность – Вежливость – Храбрость – Искренность – Чистота. От всех Членов. Ядомэ». Подпись на обороте: «В ознаменование увольнения со служб. Наш брат Такаси». Сохранилась оригинальная коробка из светлой магнолии с упаковочной тканью. 1905–1907 гг. (коллекция Р. Каталано, Токио, Япония).

Излюбленным сюжетом для фронтовых фотографов и многочисленных любителей фотографии был часовой в каске, держащий винтовку с примкнутым штыком (рис. 2, 3 ). На данной фотографии виден силуэт часового в шинели и каске на фоне дерева и восходящего солнца. Часовой держит винтовку арисака с примкнутым штыком, прижав ее к корпусу локтем. (коллекция А. О. Пронина, Новосибирск, Россия).

Подобные приведенному нами изображения широко использовались в оформлении памятных предметов (рис. 2, 1, 2). Интересно, что этот образ японского солдата благополучно дожил до наших дней – в современной КНР снимается большое количество патриотических кинофильмов и сериалов, посвященных сопротивлению китайского народа японской агрес- сии. Примкнутый к винтовке штык, флаг ниссё:-ки с красным кругом в центре и меч в руке офицера стали обязательными деталями практически любого кадра с японскими военными. На рис. 2 представлены примеры памятных предметов военнослужащих Императорской Армии Японии 1932–1945 гг., с территории современных КНР и КНДР, с подобным оформлением.

Белая чаша тёко для питья сакэ (рис. 2, 1 ). Широкая кайма по бортику чаши и надписи выполнены золотой краской. Композиция: изображение солдата на фоне проволочных заграждений. Солдат держит наперевес винтовку с примкнутым штыком и прикрепленным к ее ложе флагом Японии ниссё :- ки с красным кругом в центре. Солдат одет в обмундирование Тип 90 (обр. 1930 г.), с обозначенными петлицами на воротнике и контрпогонами на плечах, стальной шлем, ботинки с обмотками. На поясе солдата изображены подсумок, ножны штыка и матерчатая сумка. Слева от лица солдата, над штыком и стволом винтовки, расположена вертикальная надпись из семи иероглифов в три столбца, выполненная черной краской, с текстом популярного патриотического лозунга. Над композицией – надпись из четырех иероглифов. Подпись: «С этим штыком мы несем мир океанам. В память победного возвращения» (коллекция Р. Каталано, Токио, Япония).

Светло-зеленая чаша тёко для питья сакэ (рис. 2, 2 ) принадлежала служившему на территории Кореи солдату одной из пехотных частей императорской Армии Японии. Широкая кайма по бортику чаши и некоторые надписи выполнены золотой краской. Композиция: изображение стоящего на земле солдата в шинели Тип 90 (образца 1930 г.), стальном шлеме

Рис . 2. (Фото) Памятные предметы военнослужащих императорской армии Японии 1932– 1945 гг. с территории современных КНР и КНДР: 1 – чаша тёко с изображением солдата на фоне проволочных заграждений (фарфор, глазурь, краска); 2 – светло-зеленая чаша тёко служившего на территории Кореи пехотинца 78-го полка императорской армии Японии (фарфор, глазурь, краска); 3 – популярный сюжет «военной» фотографии Японии – силуэт часового в шинели и каске на фоне дерева и восходящего солнца. Часовой держит винтовку арисака с примкну-тым штыком, прижав ее к корпусу локтем. Китай, территория провинции Шаньдун, 1937–1945 гг.

и ботинках с обмотками. Солдат держит наперевес винтовку с примкнутым штыком. Слева от его лица, над стволом винтовки и примкнутым к ней штыком расположена каллиграфическая надпись с текстом патриотического лозунга. Это каллиграфический вариант распространенного на подобных чашах лозунга «С этим штыком мы несем мир океанам». Над каллиграфией и головой солдата расположена надпись из четырех иероглифов, под композицией – из девяти. Подпись: «Ёнгсан. Пехота. 78-й полк. В память увольнения со службы» (коллекция Р. Каталано, Токио, Япония).

Устав Сэндзинкун предписывал военнослужащим выполнять приказы и быть доблестными. Составляющей истинной доблести по этому уставу было уважение «низшего врага» и почитание «высшего врага». Солдат должен быть верным и послушным. Верность солдата в постоянной готовности защитить свой мир, а послушание – в беспрекословном исполнении обязанностей. Солдат должен, избегая роскоши, вычурности и изнеженного поведения, вести простую жизнь. Его долг – сражаться и при необходимости умереть за императора. Отчаянный фанатизм, заставлявший японских солдат сражаться до последнего и покончить с собой в безвыходной ситуации, прививался всей системой японского воспитания и оттачивался до совершенной готовности в период интенсивного трехмесячного обучения новобранцев.

Четвертого января 1882 г. (15-й год периода Мэйдзи) был издан «Императорский рескрипт солдату и матросу» , подтвердивший пять основ - преданность императору, дисциплину, отвагу, умеренность и честь, выделив традиционное чувство воинственности и готовность к подвигам и свершениям во имя императора [Тагая, 2005. С. 23–25]. В первом абзаце текста рескрипта был приведен описанный выше лозунг «долг тяжел как гора...» (см. рис. 1, 8 ).

Сложившееся к 1930-м гг. образование основывалось на доведенных до крайности догматах бусидо: . На его основе создана система воспитания солдат. Идеология самураев, по сравнению со средневековыми реалиями, была представлена в романтизированном виде. Основная масса толкований бусидо : появилась в эпоху Мэйдзи (1868-1912). В средневековой же реальности самураи не считали капитуляцию и даже переход на сторону врага вопиющим преступлением [Курэ, 2007. С. 129]. Кодекс бусидо: стал философской базой милитаристской идеологии и подхода к строительству вооруженных сил. Порождение современности, бусидо : основан на идеях и писаниях поздних периодов самурайской эпохи, доказывавших необходимость воинского сословия для поддержания мира в обществе [Тагая, 2005. С. 23–25], имея мало общего с реалиями жизни и поведения самураев, живших в столетия нескончаемой гражданской войны. Мифическая картина самурайских добродетелей выделяла верность повелителю и стремление к самопожертвованию. В ВС Японии тема смерти в бою во имя императора рассматривалась как высшая доблесть и постоянно звучала в повседневной жизни японских военнослужащих.

Распространенным знаком военной символики было изображение цветка сакуры, символа короткой, но прекрасной жизни воина (рис. 1, 5 ). В ряде художественных композиций изображались опавшие лепестки цветка сакуры – символ павших в бою воинов.

Главная в воинской идеологии тема готовности к гибели в бою подчеркивала неприятие возможности пленения врагом. В 1941 г. в устав Сэндзинкун был внесен запрет на сдачу в плен, отражением чего стали дзибаку (акты самоуничтожения) экипажей самолетов, подбитых над территорией противника, и частый отказ летчиков брать в боевые вылеты парашюты [Там же. С. 24].

Несмотря на жесткие идеологические рамки, военнослужащие оставались личностями, жившими полной жизнью. Японский воин, особенно прошедший подготовку в предвоенные и первые годы Второй мировой войны, был умелым специалистом в своем деле, готовым проявить инициативу. Несгибаемость веры в культивировавшиеся идеалы и готовность к самопожертвованию давали ему дополнительную силу и стойкость. Солдаты, матросы и офицеры с детства знали, что Япония не проиграла ни одной войны, были убеждены в ее божественном покровительстве и сверхъестественной силе императорских вооруженных сил. Абсолютная убежденность в окончательной победе помогала вести наступательные действия, даже когда противник обладал превосходством в материальных ресурсах и численности.

Жесткая дисциплина воинской службы в сочетании с традиционными ценностями коллективизма формировала товарищеские отношения внутри воинских коллективов, способствуя их боевому слаживанию, одновременно порождая соперничество между отдельными воинскими подразделениями. Гордость солдат и офицеров за свой взвод (роту, батальон и полк) повышала эффективность их действий. Не случайно оформление большинства наградных и памятных предметов, связанных с ВС императорской Японии 1868–1945 гг., содержит имена владельцев и наименования частей, где они служили (рис. 1, 2 ).

Для японского общества характерно формирование сильных связей внутри определенной группы. С одной стороны, это способствовало решению проблем и задач, стоящих перед группой. С другой – крайности этой тенденции приводили к замкнутости и утрате взаимодействия с другими группами и людьми. Следствиями этого были соперничество Армии и ВМФ, отсутствие кооперации между армейской и флотской авиацией. Их командование придерживалось разных геополитических взглядов на потребности Японии, цели, стратегию и строительство вооруженных сил [Переслегин, 2006. С. 70]. В меньших масштабах эта тенденция проявилась в конфликтах между курсантами и инструкторами разных программ подготовки летчиков ВМФ [Тагая, 2005. С. 25, 26].

Воинские звания и традиционное стремление японцев устанавливать иерархические взаимоотношения внутри любой организации, на которых строился распорядок военной службы, определяли характер взаимоотношений внутри подразделений и вооруженных сил в целом. Личностные взаимоотношения внутри воинских коллективов формировались по принципу «Цветы сакуры одного года»: невзгоды военной службы, особенно первого года, разделяли все солдаты одного призыва. Тяготы, жесткие ограничения и требования скрепляли возникавшее чувство товарищества. Вдобавок обучение личного состава строилось на участии старших призывов в воспитании молодых солдат и курсантов. Новички подвергались постоянным придиркам и наказаниям со стороны военнослужащих старших призывов, что считалось частью обучения, направленного на превращение гражданских юношей в воинов императорских вооруженных сил, сплачивало солдат одного призыва и устанавливало иерархию среди рядового состава в соответствии с опытом военной службы.

Такой подход к воспитанию и обучению солдат был закреплен системой воинских званий. В императорской армии существовало четыре звания для солдат: нитто-хэй (рядовой 2-го класса), итто -хэй (рядовой 1-го класса), дзё: то -хэй кимму ся (старший рядовой, призванный из запаса) и дзё: то - хэй (старший рядовой). В ВМФ существовало четыре звания для матросов: ёнто-хэй (матрос 4-го класса), санто-хэй (матрос 3-го класса), нитто-хэй (матрос 2-го класса) и итто-хэй (матрос 1-го класса). Первого ноября 1942 г. (Сёва 17) флотские звания были унифицированы с армейскими. Юноши, призванные на военную службу, получали низшее воинское звание, нитто-хэй (солдат 2-го класса), либо ёнто-хэй (матрос 4-го класса; с 1942 г. - нитто-хэй - матрос 2-го класса).

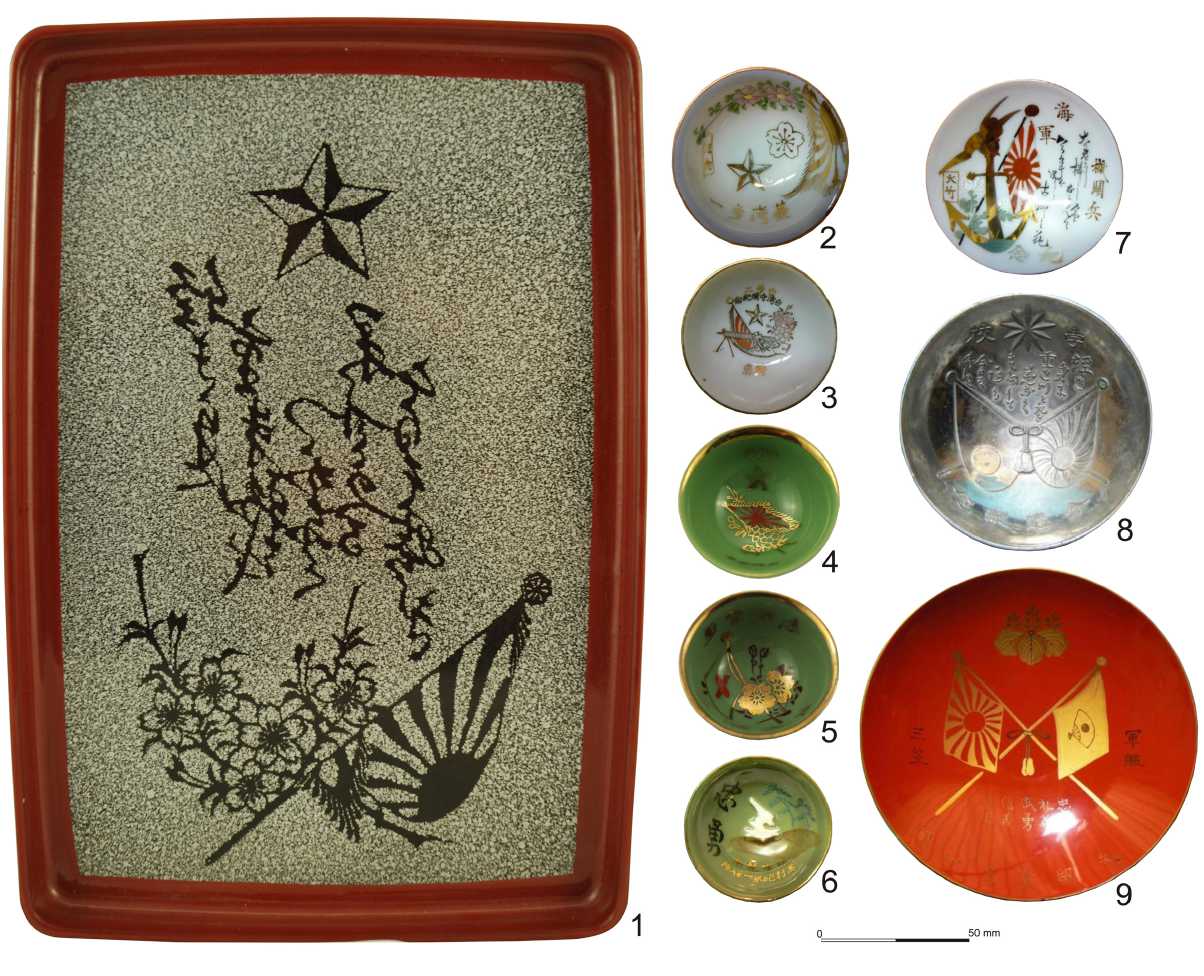

На групповых фотографиях армейских и флотских подразделений эта иерархия видна отчетливо (рис. 3). Командующие ими офицеры располагались в первом ряду в центре, в окружении унтер-офицеров. Оставшиеся места в первых рядах занимали старослужащие, имевшие звания дзё: то - хэй, дзё: то -хэй кимму ся и итто - хэй. Молодые солдаты и матросы вставали в последних рядах, реже по бокам.

В качестве примера рассмотрим «парадный» снимок одного из подразделений (взводов) 60-го пехотного полка, сделанный по случаю торжественного события (вероятно, увольнения солдат в запас) между 1930 и 1938 г. (см. рис. 3).

Солдаты и офицеры одеты в униформу Тип 90 (образца 1930 г.) с петлицами «ласточкин хвост» с металлическими латунными номерами полка и наплечными контрпогонами с обозначениями воинских званий. Головные уборы – фуражки с тульей защитного цвета, красным околышем и армейской пятиконечной латунной звездой. Слева направо: первый ряд: капрал готё: ; сержант гунсо: ; сержант гунсо: с нарукавной повязкой дежурного по подразделению; старшина юн - и (совр. со: тё: ) (награжден орденом Священного Сокровища VIII либо VII класса, памятной медалью в честь коронации Тайсё, военной медалью, предположительно, за русско-японскую войну либо за Инцидент 1931–1934 гг. и медалью японского общества красного креста стандартного класса; старшина держит в руках меч кю-гунто [kyu-gunto] Тип 19 (модификация меча Тип 8 от 6 июля 1886 г., 19-й год периода Мэйдзи; с темляком

Рис. 3. (Фото) Групповое фото одного из подразделений 60-го пехотного полка императорской армии Японии, Китай, между 1930 и 1938 гг. (коллекция А. О. Пронина, Новосибирск, Россия)

золотого цвета на рукояти и в хромированных ножнах [Dawson, 2007. P. 66–67]); капитан тай - и (награжден орденом Священного Сокровища V класса, четырьмя военными и памятными медалями, в руках держит меч кю - гунто Тип 19); старший сержант со - шо (старший сержант – кандидат на офицерский чин – на это указывают пятиконечная звезда в красном круге на правой петлице и меч кю-гунто Тип 8 (введенный 24 ноября 1875 г., 8-й год периода Мэйдзи; с темляком золотого цвета на рукояти и в хромированных ножнах [Ibid. P. 57, 60– 61]) с золотым темляком в хромированных ножнах с двумя обоймицами); старший сержант со - шо (награжден нагрудным знаком за отличную стрельбу); капрал готё.

Второй ряд: третий слева рядовой 1-го класса итто-хэй; пятый слева рядовой 1-го класса итто - хэй; шестой, седьмой и восьмой солдаты слева имеют звания дзё: то - хэй (старший рядовой).

Третий ряд: семеро рядовых 1-го и 2-го класса. Солдаты, стоящие в четвертом и пятом рядах, имеют звания нитто - хэй. Шестой слева в пятом ряду солдат имеет звание дзё: то - хэй кимму ся. На это указывают угловой шеврон на правом предплечье и две желтые звездочки на контрпогонах.

Деление рядового состава по годам призыва отвечало традициям ранжирования отношений в обществе, где каждый мог быть господином над низшим, будучи слугой стоящего выше. Солдаты одного призыва отделялись от предыдущего и последующего призывов. По отношению к первому они выступали в подчиненной роли, а ко второму – в роли наставников и воспитателей. В современном японском обществе сохраняется важная роль ощущения принадлежности к своему школьному классу, курсу университета или иерархической группе в фирме [Тагая, 2005. С. 12, 13, 26, 27].

В 1943 г. наступил перелом в ходе войны, Япония потеряла возможность продолжать наступление. Но верховное командование, плоть от плоти нации со столетиями победных традиций, мифов и воспитания, веровало в свою непобедимость. Пропаганда врожденного превосходства и строительство военной доктрины вокруг понятия «атака» привели к плачевным последствиям [Хорикоши, Окумия, Кайдин, 1999. С. 16–19, 23]. Технологическое отставание вело к напрасным потерям опытных офицеров и солдат. Конечно, среди верховного командования Японии были те, кто видел такую опасность, например главнокомандующий Объединенным Флотом адмирал Исороку Ямамото, протестовавший против вступления Японии в войну [Prados, 2001; Agawa, 1982].

По мнению ряда западных исследователей, особенности подготовки военнослужащих, традиционный менталитет, милитаристские идеалы и культивирование понятия «атака» в военном и идеологическом плане в сочетании с пропагандой превосходства сделали японские части не готовыми к гибким действиям в условиях утраты преимущества на поле боя. Отмеченные противниками высокие моральные качества и воинский дух приводили японских солдат и офицеров к самоубийственным контратакам, ошибкам и шаблонным действиям. В штатной ситуации японцы действовали хорошо, проявляя изобретательность. При столкновении с неожиданностью слепое следование понятиям чести мешало им гибко реагировать на изменения обстановки [Хорикоши, Окумия, Кайдин, 1999. С. 17].

К этому восприятию японских воинов их американскими противниками следует подходить с осторожностью. Описанные выше явления имели место. Но подобные действия и качества советских солдат (стойкость в бою, «самоубийственные» контратаки) считаются проявлениями героизма и преданности своей родине. Японское отношение к войне и восприятие воинской доблести сходно с мировоззрением своих континентальных противников – СССР и Китая.

Примером служит подвиг второго лейтенанта Хиро Онода, выполнявшего приказ и воевавшего на о. Лубан (Филиппины) до 1974 г. [Onoda, 1999]. В истории Великой Отечественной войны и в борьбе китайского народа против японской агрессии известны примеры партизанской борьбы, сопротивления окруженных частей и отдельных военнослужащих в безвыходных ситуациях.

Японская система воспитания солдата была чрезвычайно эффективной, позволила создать военные части, отличавшиеся высокими моральными качествами и дисциплиной. Японский солдат по праву заслужил уважение своих противников. Вместе с тем национальная эйфория и пропаганда врожденного превосходства, пронизавшие все сферы жизни общества, повлияли на национальную элиту и верховное командование. Ценности милитаристской культуры были столь значимы, что и общество, и структуры государственной власти в целом стремились к искаженному восприятию действительности, отвечавшему привычной для них картине. На заключительном этапе войны союзники, изучив возможности императорских ВС и создав приемлемую модель идеологии и мотивации действий японских военнослужащих, могли прогнозировать действия японского военного командования и добиваться желаемых результатов. Итогом стали капитуляция и ликвидация национальной милитаристской культуры в рамках масштабной кампании по демилитаризации и демонтажу существовавших систем идеологии, воспитания и пропаганды.

ADDITIONS TO THE PROBLEM OF PECULIARITIES OF THE IDEOLOGICAL EDUCATION IN MILITARY FORCES OF IMPERIAL JAPAN 1868–1945