К вопросу определения признаков эксплуатации кельтов эпохи бронзы и раннего железного века с территории Сибири

Автор: Ненахов Д.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Представленное исследование посвящено выявлению признаков введения носителями культур эпохи бронзы и раннего железного века в эксплуатацию такого типа орудия как «кельт». По итогам выявлены признаки, которые указывают на использования орудия и на то, какое утилитарное назначение оно выполняло. Проанализирована серия бронзовых литых кельтов эпохи бронзы и раннего железного века, найденных на территории Сибири. С точки зрения морфологии предмета можно говорить о трех зонах на кельте, на которых в наибольшей степени читаются следы износа: втулка, тулово, лезвие. Так, на втулке отмечаются следы замятия металла от соприкосновения с рукояткой, при условии, если рукоятка прилегает плотно к устью втулки. Металл, как правило, заминается равномерно по области всего устья втулки при использовании бойка в качестве топора, или же со стороны рукоятки, если изделие использовали в качестве тесла. Рукоятка, со вкладышем-переходником выраженных следов не оставляет. Тулово кельта также подвергается изменениям при использовании - сгибается, деформируется, «рвется». Самым показательным является износ лезвия кельта. Лезвие в процессе работы приобретает характерную форму. Если удар приходился по всей площади лезвия (каку тесла), то такое лезвие будет иметь «серповидную» форму. Если удары приходятся только на часть лезвия, то оно срабатывается неравномерно и образуется так называемая «пяточка». Из-за патинизации предмета реже фиксируются следы проковки и заточки.

Эпоха бронзы, ранний железный век, бронзовый кельт, сибирь, морфология, следы эксплуатации

Короткий адрес: https://sciup.org/145146461

IDR: 145146461 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0656-0663

Текст научной статьи К вопросу определения признаков эксплуатации кельтов эпохи бронзы и раннего железного века с территории Сибири

Предметный комплекс бронзовых втульчатых кельтов в последнее время все чаще обращает на себя внимание исследователей, при этом в литературе закрепилось мнение о бифункциональном использовании этого инструмента [Грязнов, 1947; Патрушев, 1971; Гусев, 2013]. Следует отметить, что число случайных находок пока превалирует над предметами, обнаруженными в закрытых комплексах. Один из важнейших вопросов – был ли предмет введен в эксплуатацию, и каково было функциональное назначение орудия. В представленной работе мы попытались выделить признаки, которые бы помогли ответить на эти вопросы. Целесообразно указать основные зоны, где фиксируются следы использования – втулка, тулово, лезвие [Ненахов, 2016].

Втулка кельта содержит информацию о способе насада орудия на рукоять. В исключительных случаях об этом свидетельствуют оставшиеся в ней фрагменты древесины [Бадер, 1964, с. 76, рис. 50; Молодин и др., 2012, с. 227, рис. 1]. Зачастую у кельтов раннего железного века на широких гранях, в отверстиях от шпенька-упора фиксируются металлические или деревянные «гвоздики», служившие для усиления насада рукоятки [Нена-хов, 2014]. Данная технология крепления охарактеризована в трудах В.Н. Чернецова [1947, с. 66– 77], Ю.С. Гришина [1960, с. 153], И.А. Дуракова [1995] и др. В зависимости от типа рукоятки и ее насада на устье втулки можно зафиксировать ряд признаков использования кельта. В большинстве случаев благодаря ретроспективному анализу – по следам, оставленным на устье втулки кельта, мы реконструируем тип рукоятки. На сегодняшний день можно выделить несколько концептуальных подходов к реконструкции способа насада и типам рукояток кельтов.

Первым вопрос о рукоятках кельтов поднял М.П. Грязнов. На основании анализа остатков дерева во втулках бронзовых (турбинских) кельтов М.П. Грязновым [1947] была предложена методика определения типа рубящего орудия – топор или тесло. Основой этого предположения явилось то, что рукоять кельта изготавливалась из цельной части дерева Г-образной формы, где ветка служила рукоятью, а часть ствола всаживалась в боек кельта. Анализ расположения годовых колец на сохранившихся остатках дерева во втулке позволяет определить тип рубящего орудия. У кельтов-тесел остатки древесины во втулке имеют параллельные лезвию следы годичных колец, а у кельтов-топоров они перпендикулярны лезвию орудия [Грязнов, 1947, с. 171].

Со временем представление о форме рукоятки кельта меняется в связи с находками на Старшем Ахмыловском могильнике (VI–III вв. до н.э.) [Па- трушев, 1971; 1975]. В.С. Патрушев показал, что топорище могло составляться из двух частей – вкладыша, на который насаживался бронзовый боек, и рукоятки со специальным отверстием на конце, в которую вставлялась эта конструкция. Форма вкладыша зависит от формы внутреннего объема втулки (ананьинская или меларско-акозинская разновидности). Таким образом, независимо от расположения годичных колец внутренний вкладыш мог разворачиваться по потребности мастера [Патрушев, 1971, с. 37, 38].

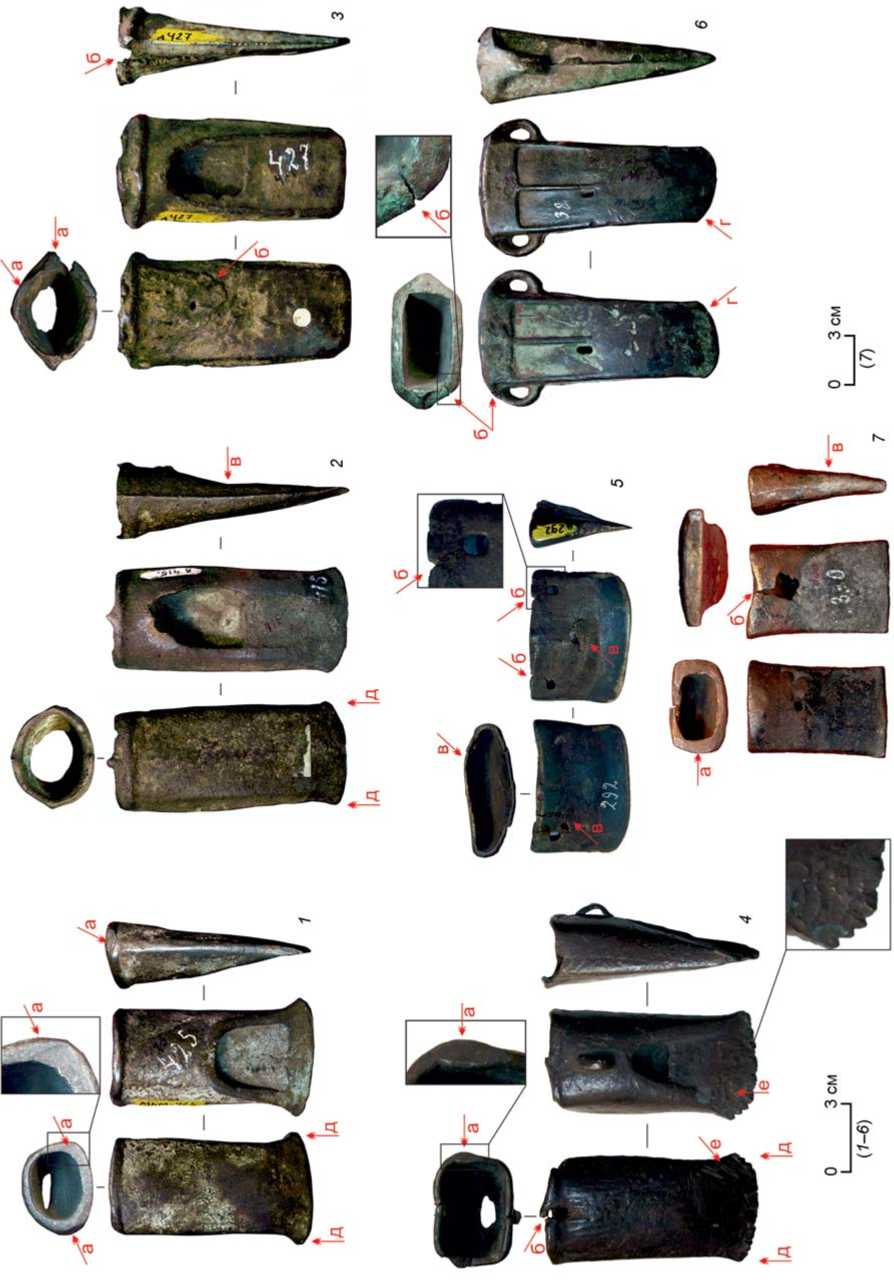

Другое интересное решение крепления бойка к рукояти с помощью «переходника-вкладыша» было обнаружено на памятнике Усть-Полуй (I в. до н.э. – I в. н.э.). Конструкция инструмента изначально предполагала его универсальный характер – легкий перевод орудия из позиции «топор» в «тесло» и обратно [Гусев, 2013, с. 63]. Совершенно иной способ крепления рукояток кельтов зафиксирован в материалах тагарских курганов Березовского и Косогольского могильников в Красноярском крае. Во втулку кельта забивался вкладыш с проушиной, а сквозь него пробивали и закрепляли рукоять [Бобков, 1985]. Нельзя не отметить уникальную находку – «таборинскую миниатюру». Миниатюрная копия кельта-топора отражает форму рукоятки, способ насада, тип бойка. Предмет представляет собой цельнолитое изделие, отлитое в двухсторонней глиняной литейной форме, которое, вероятнее всего, использовалась в качестве подвески, о чем свидетельствует характерное отверстие на конце рукоятки [Стефанов и др., 2014]. Соотнесение имеющейся информации о формах рукояток и способов их насада с предметным комплексом позволяет судить о следующем. Если орудие крепится сразу на цельную рукоять, без вкладыша, то на устье втулки будут прослеживаться следы уминания металла (см. рисунок , 1а , 3а , 4а , 6а ). При использовании кельта в качестве топора, это замятие преимущественно распределяется равномерно по периметру устья, при работе в качестве тесла – заминается край со стороны рукоятки. У некоторых тагарских кельтов конструктивно был предусмотрен специальный, более глубокий «вырез» на устье втулки именно со стороны рукоятки для снижения деформации [Грязнов, 1941, с. 261, табл. VII, 6 , 9–11 ]. Во втором случае, когда имеется «вкладыш-переходник», рукоятка не касается устья, следы воздействия на втулке не читаются. Особенно это видно на примерах западносибирских кельтов с «ушками». Выступающие за край втулки литники также являются неплохим индикатором типа насада. Порой, несмотря на явные признаки использования орудия, литники не замяты и не сбиты (см. рисунок , 2 ).

Признаки эксплуатации кельтов.

1–7 – кельты из фонда Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова. Случайные находки. Ранний железный век; 1 – МКМ А 425; 2 – А 415; 3 –А 427; 4 – МКМ А 267; 5 – А 292;

6 –А 390; 7 – МКМ А 38. а – замятие втулки от рукоятки; б – разрыв втулки кельта; в – деформация тулова; г – край лезвия с «пяточкой»; д – край лезвия «серповидной» формы; е – следы проковывания.

Еще одним признаком эксплуатации кельтов является разрыв на втулке (см. рисунок , 3б , 4б , 5б , 6б , 7б ). Вероятно, клин в верхней части плотно упирался в стенки орудия, при этом не доставая дна втулки. Во время работы деревянный вкладыш все глубже продавливался во втулку, разрывая металл в ее верхней части. Интересен пример, указанный на рисунке , 3 – тесло со сквозной втулкой и усиленным валиком в верхней части (кельт А 427). Изделие имеет следы замятия по устью и лопнувшую втулку со стороны лицевой фаски. Вероятно, во время эксплуатации сердечник рукоятки стал проваливаться из «пещерки», после чего его дополнительно закрепили «гвоздиком», который оставил характерный след на широкой грани с лицевой стороны кельта. Возможно и то, что потребовалось закрепление «гвоздиком» втулки к элементу рукояти вследствие ее разрыва. Похожие следы от разрыва металла встречаются на многих изделиях эпохи бронзы и раннего железного века [Грязнов, 1941, с. 255, табл. IV, 5 ].

Тулово. Следующий набор признаков эксплуатации предмета связан с деформацией стенок корпус а бронзового бойка и сгибании предмета в области тулова (см. рисунок, 2в, 5в, 6в). Так, например, кельт А 292 (см. рисунок, 5) из коллекции фондов МБУК МКМ (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова), судя по следам на втулке, был насажен на цельную рукоятку Г-образного типа. Но также появились и другие следы деформации. Если деревянный сердечник рукоятки был выточен несколько шире втулки бойка и при насаде рукоятки тонкостенное литье приняло его форму. Этот признак (деформация тулова) присущ небольшим изделиям с тонкими стенками и прослеживается только в том случае, когда сердечник рукоятки шире внутреннего объема металлического бойка. Крупные изделия с толстыми стенками («носатые» кельты по Ю.С. Гришину [1960]), с «муфточками» и валиками по устью втулки такого признака не имеют. У толстостенных изделий во время эксплуатации происходит деформация иного плана. Прежде всего, речь идет о кельтах-теслах. Кинематика движения орудия при использовании его в качестве тесла такова, что в средней части бойка концентрируется импульс, образованный ударной силой, массой рукоятки и сопротивлением. При таком импульсе орудие сгибается в самой слабой точке изделия (см. рисунок, 2в, 6в). Изгиб предмета или утраты на лезвии трактуются рядом исследователей как «умерщвление». Например, кельты из Юринского (Усть-Ветлужского) клада и Сутырской дюны, по мнению Е.Г. Шалахова, намеренно испорчены – сбита кромка лезвия о твердый предмет. Исследователь отмечает, что подобные вещи помещаются с умершим [Шалахов, 2021, с. 108].

Однако, нахождение кельтов и литейных форм для их изготовления в погребальном контексте как в эпоху бронзы, так и в раннем железном веке, весьма редкий случай. Безусловно, помещение в могилу формы отражает некую специализацию погребенного: отношение к бронзолитейному производству [Дураков, 2020; Корочкова, 2022.], к военному делу [Кулемзин, 1982] и пр. Пока с осторожностью можно утверждать, что кельты, помимо случайных находок, чаше встречаются в кладах, на ритуальных комплексах и поселениях (здесь речь больше о литейных формах) [Молодин и др., 2013; Корочкова, Стефанов, Спиридонов, 2020; Корочкова, Федорова, 2019]. Однако, все изделия, обнаруженные в этих комплексах, не несут следов ритуального «умерщвления» вещи. На наш взгляд, предмет после его порчи должен потерять свою функцию, прежде всего – рубить или тесать. Так, например, разрыв втулки, как на рисунке , 3, больше подходит для примера «умерщвления» кельта, чем тезис о сработанной кромки лезвия. Отметим, что все предметы со следами, похожими на порчу, это случайные находки и требуют отдельного рассмотрения. Согнутые бойки, разрыв втулок, корпусов, куски металлических бойков без следов сработанности лезвия и замятия устья втулки относятся, как правило, к современному воздействию и не связанны с обрядовыми действиям.

Лезвие. По следам орудия на деревянных остатках можно определить вид инструмента, конфигурацию лезвия, ширину и толщину его рабочей поверхности, угол заточки, а также выявить какую функцию выполняло орудие – топор или тесло [Семенов, 1956, с. 205; Мыльников, 2011, с. 100]. Следовательно, и на лезвии остаются признаки износа и деформации разного рода. Так, М. П. Завитухи-ной с помощью трасологического анализа удалось зафиксировать на симметричном кельте из могилы Барсучиха V следы работы им в качестве тесла [1966, с. 228. рис. 1, 1 ]. Само изделие было отлито симметрично, как топор, однако использовано в качестве тесла. Длительная работа кельтом в качестве топора (лезвие параллельно рукоятке) придает лезвию специфическую форму. Оно сильно расширяется относительно тулова, при этом больше сточено и со стороны рукоятки образуется так называемая «пяточка» (см. рисунок , 7г ). При работе орудием в качестве тесла сминается широкая грань изделия со стороны рукоятки, а лезвие слегка загибается вовнутрь (см. рисунок , 2в, 6в ) [Соловьев, 1983].

Серия экспериментов с кельтами сейминского и западносибирского типов по работе с древеси- ной показала, что орудие из бронзы очень быстро тупится. Кельты приходилось затачивать по сле каждого срубленного дерева. Вероятно, это может объяснять обилие каменных орудий типа абразивов, оселков, отбойников и пр. из песчаника и сланца различных размеров, встречающиеся на многих памятниках [Глушков, Васильев, 1994, с. 122; Васильев, 2000, с. 22]. На некоторых кельтах удается проследить следы заточки лезвия. Заточка проводилась преимущественно на мелкозернистом каменном абразиве [Ковтун, Марочкин. 2011, с. 71, рис. 3; Березуцкий, Килейников, 2019, с. 200, рис. 3, 2–5]. Порой на кромке лезвия читаются следы проковывания [Дураков, 1995, с. 110–111, рис. 2, 5].

Интересен кельт МКМ А 267 из коллекции фондов МБУК МКМ, на лезвии которого прослеживаются следы от серии систематичных ударов об очень плотный предмет (см. рисунок , 4 ). Замятины, сколы, царапины, резные линии – все покрыто однородным слоем патины, что позволяет предполагать об оставлении следов в древности в процессе эксплуатации. Этим кельтом могли скалывать, например руду (?) или работать в каменистом грунте (?). Подновлялось затупленное лезвие путем расплющивания его камнем-отбойником (см. рисунок , 4е ), возможно, с предварительным нагревом бойка или кромки лезвия. При этом рукоятка утопала все глубже во втулку и гвоздик, укрепляющий ее, выломал устье бойка, усиленное небольшим валиком (см. рисунок , 4б ). Кельт МКМ А 267 вполне может быть боевым инструментом, предназначенным для нанесения дробящих и раскалывающих ударов. Возможно, именно следы боевых действий отпечатались на лезвии кельта [Кулемзин, 1982; Кожин, 1993, с. 25; Горелик, 2003; Худяков, 1993, с. 68; Шатов, 2005, с. 11; и др.]. Встречается еще одна форма лезвия, которая свидетельствует о том, что орудие использовали либо подготовили к эксплуатации. Лезвие сильно расширяется, выходя за границу широкой грани, приобретая «серповидную» форму (см. рисунок , 1д, 2д, 4д ). При этом не всегда читаются следы заточки или проковывания. В большинстве случаев они не видны из-за патины.

Приведенные выше наблюдения о деформации металла при эксплуатации кельтов позволяют прийти к следующим выводам. Возможно, именно «мягкость» бронзы вынуждала мастеров эпохи раннего железного века применять некоторые технологические приемы, способствующие сохранению бронзовых топоров от износа и частого затачивания. Например, на брусьях, плахах и бревнах срубов в погребальных комплексах алдыбельской (Саглы-Бажи II, IV, VI, Улуг-Оймак I и II, Урбюн III, Хемчик-Бом I, IV, Мажалык-Ховузу I, II и др.) и са-глынской (уюкско-саглынской) (Туран II) культур 660

перед обработкой выжигали сучки [Грач, 1980, с. 42]. Исследования древесных остатков па-зырыкской культуры позволили С.А. Семенову и В.П. Мыльникову сделать выводы о том, что кельт типа «топор», обладающий небольшой шириной лезвия, позволяет производить только черновую работу – рубка деревьев, обрубание ветвей (сучкование), ошкуривание, раскалывание древесины, выдалбливание мелких гнезд в бревнах [Семенов, 1956, с. 210; Мыльников, 2008, с. 28–30].

В данной работе мы не рассматриваем признаки деформаций на ушках кельтов от подвязывания – потертости от кожаного ремешка. Обилие патины не позволяет проследить, была ли это плотная обмотка рукоятки через ушко или просто обмотка втулки, или вовсе шнурок-подвязка для украшения [Бочкарев, 2004]. На ушках кельтов (как и на тулове) прослеживаются в основном следы сбития остатков металла, вытекшего сквозь щели литейной формы. Но это действие подтверждает лишь то, что предмет обработали после отливки, но не то, что его использовали.

Подводя итоги, обозначим, что кельты эпохи бронзы и раннего железного века, происходящие с территории Сибири, бывшие в эксплуатации в качестве топора или тесла, несут ряд признаков износа металла. Прежде всего, это замятия на устье втулки, однако, их наличие и характер зависят от типа насада рукоятки. Те кельты, что насажены через переходник, зачастую не имеют отмеченных выше признаков повреждений. В то же время может отмечаться деформирование тулова бойка при работе. Эта особенность прослежена преимущественно у тонкостенных кельтов и кельтов-тесел. Порой при работе лопалась втулка кельта. Отмечаются и следы разрыва металла на отверстиях от шпеньков-упоров, их выворачивало от давления рукоятки в процессе работы на гвоздик. Самой показательной частью для анализа следов использования кельта является лезвие. Именно его форма позволяет определить в качестве топора или тесла он был использован.

Исследование проведено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технология, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).

Список литературы К вопросу определения признаков эксплуатации кельтов эпохи бронзы и раннего железного века с территории Сибири

- Бадер О.Н. Древнейшие металлурги Приуралья. – М.: 1964. – 176 с.

- Березуцкий В.Д., Килейников В.В. Новые находки металлических орудий эпохи бронзы на территории лесостепного Подонья // Вестн. Томск. гос. ун-та. История. – 2019. – № 59. – С. 195–202. – doi: 10.17223/19988613/59/26

- Бобков В.А. Способы крепления кельтов-топоров в скифское время // Археология Южной Сибири. – Кемерово: Изд-во Кемер. гос. ун-та, 1985. – С. 51–58.

- Бочкарев В.С. О функциональном назначении петель-ушек у наконечников копий эпохи бронзы Восточной Европы и Сибири // Археолог: детектив и мыслитель: сб. ст., посвящ. 77-летию Л.С. Клейна. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2004. – С. 384–408.

- Васильев В.Г. Экспериментальное моделирование археологических жилищ (по материалам памятников неолита-бронзы таежной зоны Среднего Приобья): автореф. дис. … канд. ист. наук. – Барнаул, 2000. – 23 с.

- Глушков И.Г., Васильев В.Г. Экспериментальные бронзовые кельты // Экспериментальная археология. Изв. лаборатории экспериментальной археологии Тобольского пединститута. – Тобольск: Изд-во Тобольск. гос. педагог. ун-та, 1994. – Вып. 3. – С. 119–125.

- Горелик М.В. Оружие Древнего Востока. – М.: Атлант, 2003. – 336 с.

- Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. – М.: Наука, ГРВЛ, 1980. – 256 с.

- Гришин Ю.С. Производство в тагарскую эпоху. Очерки по истории производства в Приуралье и Южной Сибири в эпоху бронзы и раннего железа // МИА. – М.: АН СССР, 1960. – № 90. – С. 116–207.

- Грязнов М.П. Древняя бронза Минусинских степей // Тр. отдела истории первобытной культуры Государственного Эрмитажа. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1941. – Т. 1. – С. 237–271.

- Грязнов М.П. К методике определения типа рубящего орудия: (топор, тесло) // КСИИМК. – М.; Л.: 1947. – Вып. XVI. – С. 170–173.

- Гусев А.В. Деревянная рукоятка кельта с древнего святилища Усть-Полуй // Переходные эпохи в археологии: материалы Всерос. археологической конф. с междунар. участием «XIX Уральское археологическое совещание» / Науч. ред. И.О. Васкул. – Сыктывкар: ИЯЛИ КНЦ УрО РАН. 2013. – С. 60–64.

- Дураков И.А. Бронзолитейное производство эпохи раннего металла юга Западной Сибири // Тр. VI (XXII) всерос. археологического съезда в Самаре, 10–12 февраля 2020 года. – Самара: Самарск. гос. соц. педагог. ун-т, 2020. – С. 268–269.

- Дураков И.А. К вопросу о технологии производства полого литья кулайской культуры // Археология вчера, сегодня, завтра. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 1995. – С. 107–112.

- Завитухина М.П. Два бронзовых кельта из могилы VI–V вв. до н.э. на Енисее // СА. – 1966. – № 3. – С. 228–230.

- Ковтун И.В., Марочкин А.Г. Арчекасский кельт и проблема сейминско-турбинской эпохи Кузнецкой котловины и Ачинско-Мариинской лесостепи // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2011. – № 1. – С. 69–76.

- Кожин П.М. Сибирская фаланга эпохи бронзы // Военное дело Юга Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1993. – С. 16–41.

- Корочкова О.Н. Погребения литейщиков Урала и Западной Сибири // Stratum Plus. – 2022. – Вып. 2. – С. 63–81.

- Корочкова О.Н., Федорова Н.В. Клады Урала и Западной Сибири эпохи бронзы – раннего железного века: состав, контексты, интерпретации // Вестник археологии, антропологии и этнографии, – Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН. – 2019. – № 3 (46). – С. 17–28. – doi: 10.20874/2071-0437-2019-46-3-017-028

- Кулемзин А.М. Воины древнего тагарского общества // Археология Северной Азии. – Новосибирск: Наука, 1982. – С. 71–75.

- Молодин В.И., Дураков И.А., Софейков О.В., Ненахов Д.А. Бронзовый кельт турбинского типа из центральной Барабы // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – Т. 18. – С. 226–230.

- Молодин В.И., Кобелева Л.С., Наглер А., Дураков И.А., Ефремова Н.С., Ненахов Д.А., Демахина М.С., Мыльникова Л.Н., Хансен С. Культовые комплексы восточного ареала пахомовской культуры на многослойном памятнике Тартас-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. – Т. 19. – С. 265–269.

- Мыльников В.П. Деревообработка в эпоху полиметалла (Северная и Центральная Азия). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – 364 с.

- Мыльников В.П. Резьба по дереву в скифское время (Северная Азия) – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. – 188 с.

- Ненахов Д.А. Морфологические признаки кельтов эпохи бронзы и раннего железного века Сибири (методический аспект) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – № 4. – С. 67–76. – doi: 10.17746/1563-0102.2016.44.4.067-075

- Ненахов Д.А. Тагарские кельты с «гвоздиками» // Арии степной Евразии: эпоха бронзы и раннего железа в степях Евразии и на сопредельных территориях: сб. памяти Е.Е. Кузьминой. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2014. – С. 409–411.

- Патрушев В.С. Акозинско-меларские кельты Марийского Поволжья // СА. – 1975. – № 3. – С. 28–43.

- Патрушев В.С. Кельты Старшего Ахмыловского могильника и их функциональное назначение // КСИА. – 1971. – Вып. 128. – С. 37–43.

- Корочкова О.Н., Стефанов В.И., Спиридонов И.А. Святилище первых металлургов Среднего Урала. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2020. – 214 с.

- Семенов С.А. Обработка дерева на древнем Алтае // СА. – 1956. – Т. XXVI. – С. 204–230.

- Соловьев А.И. О назначении «кельтов» // Археология эпохи камня и металла Сибири. – Новосибирск: ИИФиФ СО АН СССР, 1983. – С. 132–142.

- Стефанов В.И., Кузьминых С.В., Ханов С.А. Таборинская миниатюра (к вопросу о конструкции кельтов эпохи бронзы и раннего железа) // КСИА. – 2014. – № 236. – С. 61–69.

- Худяков Ю.С. Вооружение кочевников Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху бронзы // Военное дело населения юга Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск: Наука, 1993. – С. 65–72.

- Чернецов В.Н. Опыт типологии западносибирских кельтов // КСИИМК. – 1947. – Вып. 17. – С. 65–78.

- Шалахов Е.Г. Ритуальная порча оружия в погребальной практике номадов позднего бронзового века северной Евразии // III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Регионы России в военной истории страны», г. Йошкар-Ола, 17 – 18 ноября 2021 года. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2021. – С. 106–111.

- Шатов А.Г. Военное дело населения лесостепной полосы Западной Сибири в эпоху ранней и развитой бронзы: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Новосибирск, 2005. – 18 с.