К вопросу организации взаимодействия участников контрактации продукции

Автор: Склярова Ю.А., Рыжова Н.Б., Черный Андрей Сергеевич

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Экономика и управление народным хозяйством

Статья в выпуске: 7 (214), 2019 года.

Бесплатный доступ

Авторы рассматривают вопросы взаимодействия участников контрактации продукции на электронных торговых площадках при закупке товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Выявляют факторы, сдерживающие расширение объемов электронных торгов, проблемы регулирования процессов формирования начальных цен, снижения рисков при кредитном финансировании поставок. Акцентируют внимание на необходимости защиты имущественных интересов государства, общества и корпоративного сектора экономики посредством обеспечения регламентации и эффективности заключения и исполнения контрактов.

Контрактация продукции, лотовая документация, закупочные процедуры, участники контрактной системы, функциональные индикаторы, синхронизация торгов с организационными и техническими процедурами

Короткий адрес: https://sciup.org/170173069

IDR: 170173069

Текст научной статьи К вопросу организации взаимодействия участников контрактации продукции

Контрактация продукции 1 занимает важное место в системе экономических интересов, развитии предпринимательства, удовлетворении потребностей экономики, отдельных субъектов хозяйственной и торговой деятельности. Успешность контрактации определяется организацией взаимодействия заказчиков и поставщиков продукции, государственных органов, представителей закупочной, банковской и страховой деятельности, других участников общественного производства. Следует подчеркнуть, что организация контрактации продукции, заключения договоров купли-продажи и их выполнения должна осуществляться в законодательном поле, в условиях доверия участников и формирования открытой информации по всем вопросам контрактной деятельности.

Как показывают исследования, к основным проблемным вопросам взаимодействия участников контрактации продукции относятся недостатки в планировании и формировании лотовой документации, нарушения в регламентации торгов, законодательных требований выполнения прав и обязанностей участниками торгов, бюджетных интересов государства, корпораций, предпринимателей и физических лиц. Выделяют факторы, ограничивающие деловую активность организаций. Так, в сфере услуг к ним относятся:

-

• недостаточный спрос на услуги (45– 49%);

-

• существующий уровень налогообложения (33–35%);

-

• недостаток финансовых средств (42– 45%);

-

• недостаток квалифицированного персонала (18–19%);

-

• высокий процент коммерческого кредита (15–16%) (см. [2, с. 220]).

Отмеченные факторы взаимосвязаны, их динамику сложно отслеживать. Высокий процент коммерческого кредита, например, определяется как с помощью изменения ставок по операциям Центрального банка Российской Федерации, так и с помощью операций на открытом рынке ценных бумаг. Для снижения темпов инфляции нужно укреплять рубль, а не повышать процентные ставки (см. [3, с. 53]). Требуются меры валютного контроля, использования эмиссионного ресурса.

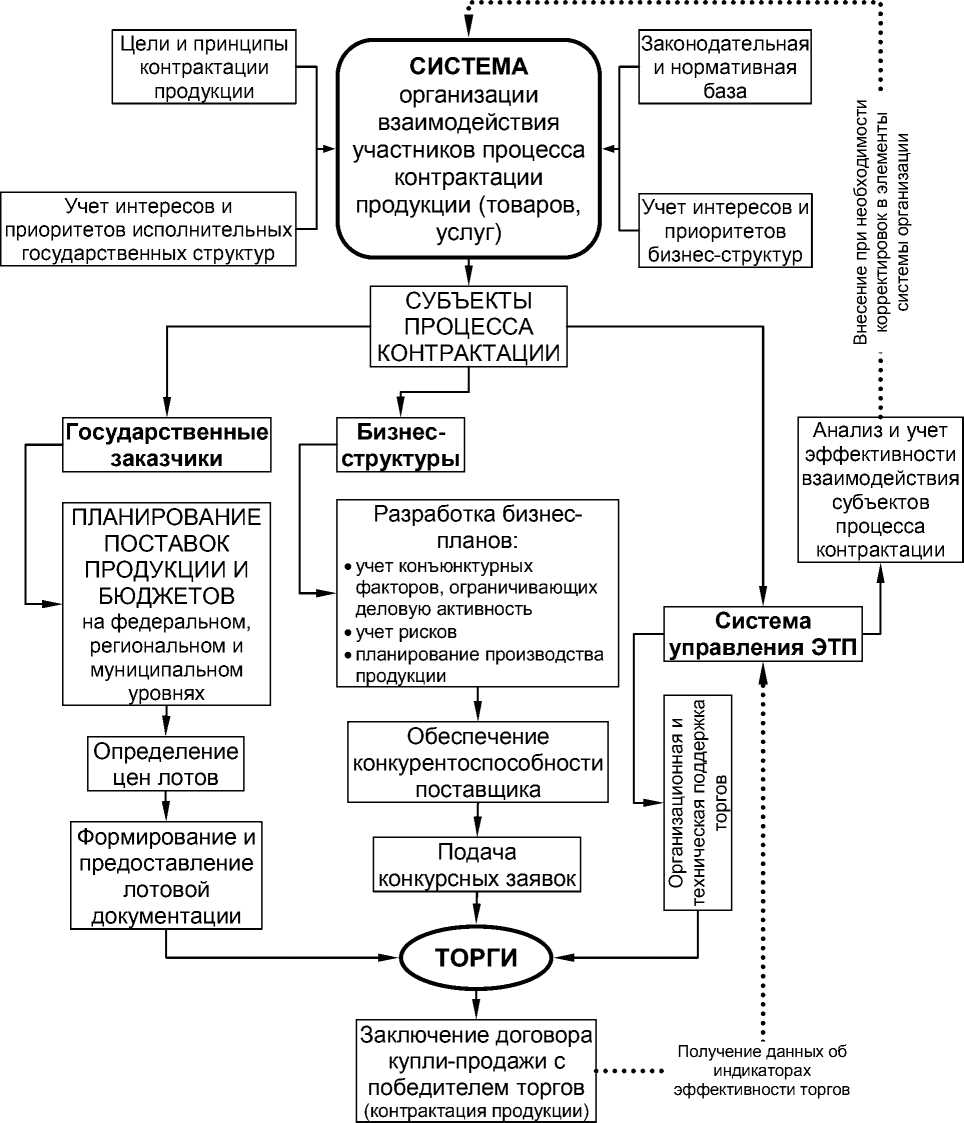

На рисунке представлена модель организации взаимодействия участников процесса контрактации продукции, в которой учитываются интересы всех участников конкурентных торгов, представлены основные процедуры и этапы заключения договоров купли-продажи. В основе организации взаимодействия цели и принципы взаимо-

1 Под контрактацией понимается заключение договора между предприятиями, производящими продукцию, и организациями, заготавливающими и сбывающими эту продукцию (см. [1, с. 202]).

ЭТП – электронная торговая площадка

Схема организации взаимодействия участников контрактации продукции действия, законодательная база в сфере контрактации продукции. Цели взаимодействия сторон обусловлены приоритетами государства и бизнеса по насыщению экономики товарами и услугами, достижением эффективности заключаемых договоров купли-продажи.

В числе принципов организации взаимо- действия субъектов контрактации продукции можно выделить:

-

• открытость и прозрачность информации о торгах, требованиях к продукции и условиям поставок;

-

• ответственность за результативность договорных обязательств и их выполнение;

-

• обеспечение конкуренции при осуществлении закупок, создание в рамках законодательства равных условий для заказчиков и поставщиков товаров, работ и услуг.

Основой законодательной базы контрактации продукции являются концептуальные положения об организации продажи имущества, товаров, услуг, их развитии в основных законодательных актах Российской Федерации, включая Конституцию страны, бюджетную и налоговую системы, стратегическое планирование, информатизацию. С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), который предусматривает регулирование всех стадий закупочного процесса:

-

• планирование закупок;

-

• определение поставщика;

-

• заключение договора купли-продажи (контракта);

-

• исполнение договора купли-продажи (контракта).

Все это сопровождается сквозным мониторингом, контролем, аудитом, организацией отчетности.

Законом № 44-ФЗ предусмотрен широкий перечень участников контрактной системы, к которым относятся:

-

• органы исполнительной власти по регулированию контрактации продукции;

-

• заказчики;

-

• уполномоченные органы или уполномоченные учреждения;

-

• специализированные организации;

-

• операторы электронных площадок;

-

• участники закупок (поставщики товаров, работ, услуг);

-

• контрольные органы в сфере контрактации продукции.

Несомненно, все участники контрактации продукции имеют собственную стратегию управления операциями, интересы, утвержденную организационную структуру, функциональные права и обязанности, что актуализирует необходимость организации их взаимодействия при заключении и исполнении контрактов.

На схеме организации взаимодействия участников контрактации продукции представлены основные функции субъектов процесса контрактации:

-

• в функции государственных заказчиков входят планирование поставок на федеральном и региональном уровнях, определение цен лотов и направление комплекта лотовой документации на торги в соответствии с требованиями законодательства;

-

• в функции предприятия как поставщика продукции входят разработка бизнес-планов, уточнение товарных запасов в производстве и на складе готовой продукции, подача конкурсных заявок в соответствии с информацией на специальном сайте (zakupki. gov.ru).

Блок «торги» занимает одно из центральных мест при контрактации продукции, выявлении победителей торгов в соответствии с установленными критериями. В качестве критериев выявления победителей торгов принимаются экономия бюджетных средств, гарантии качества продукции, соблюдения сроков поставок.

Защита и развитие интересов участников обеспечивается на «стыке» совершенствования планирования поставок, обеспечения прав и обязанностей участников делового оборота, учета факторов, ограничивающих деловую активность. Здесь уместно использовать механизм упреждающего управления рисками в процессе планирования и организации торгов, стимулирования мотивации участников.

Организация – центральная функция управления, которую называют также координацией. Сущность организации состоит в упорядочивании, согласовании, регламентации действий персонала, работников, осуществляющих совместную деятельность (см. [5, с. 83]).

Механизм упреждающего управления рисками связан с усилением неравномерности развития отраслевых экономик и общей неопределенности в области структурной политики. В структурную политику входят денежно-кредитная, бюджетная, имущественная, налоговая и другие сферы. Они воздействуют на изменение товарных цепочек создания стоимости, конфигурацию оперативных и стратегических задач при государственной контрактации продукции.

На фоне распространения моделей сетевой экономики и развития цифровых платформ трансформируются роль и место государства, в целом изменяются отношения общества, бизнеса, науки и государства (см. [6, с. 11]). Следует учитывать особенности российской структурной политики, преимущественно тяготеющей к вертикальной модели управления и использованию инструментов бюджетного и квазибюджет-ного финансирования. Она больше концентрируется в отраслевых министерствах и ведомствах, ограничивается применением мер и инструментов, доступных конкретному (отраслевому или региональному) органу власти.

Сегодня потенциал планирования ассоциируется с государственными и корпоративными программами стратегического развития, прогнозированием производства высокотехнологичной продукции, успешно конкурирующей на мировом рынке. Ставится задача импортозамещения продукции, более активного государственного селективного регулирования, качественной подвижки структуры общественного воспроизводства. Принципиально важную роль в этом процессе играет диалог федерального центра и регионов (см. [7, с. 74]).

Наряду с организацией взаимодействия федерального центра и регионов необходимо участие в контрактной деятельности общественных организаций, институтов государственной и частной собственности. Решение проблемы защиты государственной и частной собственности обусловлено необходимостью стимулирования долго- срочных стратегий инвестирования в производство товаров и услуг. Эксперты выделяют механизм защиты собственности с помощью национальной правоохранительной и судебной системы и неформальных институтов (см. [8, с. 42]). В договорной стратегии важно рационально использовать информационную базу (подробнее см. [9]).

Информация в сфере контрактации продукции должна соответствовать таким требованиям, как оперативность, адресность, аналитичность, полезность. Оперативность информации связана с минимизацией сроков ее получения и качеством, дающим возможность принятия эффективного хозяйственного решения. Полезность информации определяется целевыми задачами, предупреждением возможных рисков или ошибочных действий, соотношением затрат на подготовку информации и экономического эффекта от ее использования (см. [10, с. 2]).

В составе информации представляет практический интерес отношение предпринимателей к защите имущественных интересов, контрольным проверкам различных органов, представлению государственных услуг. В результате организованной прямой линии для предпринимателей в Генеральную прокуратуру за период с 1 июля 2016 года по июль 2017 года поступило более 995 обращений о нарушении их прав, в том числе в сфере имущественных прав – 417 жалоб (42%), при уголовном преследовании – 224 (22,5%), при проведении проверок – 97 (9,7%), при принятии мер принуждения – 52 (5,2%). В таблице 1 приведена динамика количества жалоб по пяти периодам.

Как отмечают эксперты, среди регионов лидерами по числу жалоб на нарушения прав предпринимателей стали Москва – 143 обращения и Краснодарский край – 86 обращений (см. [11, с. 2]). Каждое пятое обращение предпринимателей связано с нарушением порядка удовлетворения публичных нужд. Немаловажное значение здесь имеет стоимость размещаемых заказов.

Таблица 1

Количество жалоб на нарушения прав предпринимателей [11, с. 2]

|

Область, к которой относится жалоба |

Период |

||||

|

2016 год |

2017 год |

||||

|

июль |

октябрь |

январь |

июнь |

июль |

|

|

Нарушение имущественных прав |

41 |

86 |

89 |

106 |

115 |

|

Уголовное преследование |

46 |

64 |

32 |

49 |

33 |

|

Предоставление государственных услуг |

20 |

50 |

49 |

51 |

35 |

|

Проведение проверок |

15 |

24 |

20 |

29 |

9 |

|

Принятие мер принуждения |

9 |

13 |

7 |

16 |

7 |

Цена сделки, с одной стороны, отражает потенциальные затраты поставщиков товаров и услуг и достаточную рентабельность на инвестиционное развитие производства, с другой – связана с бюджетными возможностями заказчика продукции. Таким образом, в цене обходимо сформировать сбалансированный учет интересов потребителей и производителей товаров и услуг.

В процессе составления и утверждения лотовой документации важно унифицировать расчет начальной (максимальной) цены закупки, использовать реестр ранее заключенных контрактов. В настоящее время Закон № 44-ФЗ устанавливает правила формирования лотов только для закупок лекарственных средств и работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства. Это ограничивает возможность регулирования стоимостных пропорций, сужает учет взаимных интересов сторон по договору.

Конечно, существуют отраслевые особенности производства и реализации товаров и услуг, используемых технологий. Эти особенности целесообразно отразить в едином каталоге товаров, работ, услуг, введение которого намечено в 2019 году.

В производстве промышленной высокотехнологичной продукции, строительстве крупных инфраструктурных объектов, НИОКР, создании природоохранных сооружений важно учитывать продолжитель- ность их жизненного цикла, регламентацию этапов проектирования, изготовления и эксплуатации продукции. Следует согласиться с мнением специалистов об обязательном согласовании и учете требований стратегического и оперативного планирования (см. [12, с. 27]). Это позволяет снизить риски нарастания бюджетного дефицита и объема незавершенного производства.

Для оценки эффективности торгов можно выделить две категории индикаторов:

-

1) экономические, связанные с экономией бюджетных средств как для государства, так и отдельного субъекта хозяйствования;

-

2) функциональные, связанные с обеспечением регламентации торгов, функционирования универсальных электронных торговых площадок (далее также – ЭТП).

Экономические индикаторы фиксируют экономию бюджетных средств, достигаемую по результатам конкурентных торгов. Победитель торгов признается при максимальном снижении начальной цены. Проведенная диагностика заключения контрактов на электронных торговых площадках за 2011–2017 годы показывает, что общая экономия бюджетных средств составила 1 895,9 миллиарда рублей (7,91%) к начальной (максимальной) цене (см. табл. 2). ЗАО «Сбербанк-АСТ» – один из лидеров национальной электронной торговли, добился экономической эффективности в размере 8,32 процента в расчете на год.

Таблица 2

Экономия бюджетных средств на электронных торгах за 2011–2017 годы, млрд р. [13]

|

Торговая площадка |

Суммарная цена |

Экономия |

||

|

начальная (максимальная) |

контрактов |

|||

|

абсолютная |

% |

|||

|

ЗАО «Сбербанк-АСТ» |

9 924,4 |

9 097,8 |

826,6 |

8,32 |

|

РТС-тендер |

5 425,0 |

4 954,7 |

470,3 |

8,67 |

|

АО «Единая электронная торговая площадка» |

5 722,3 |

5 231,7 |

490,6 |

8,57 |

|

Всего |

23 979,9 |

22 084,0 |

1 895,9 |

7,91 |

Функциональные индикаторы базируются на инновационных инструментах регламентирующих процедур, использовании современных информационнокоммуникационных технологий и системы контроллинга. Инновационные инструменты затрагивают режим работы электронной торговой площадки, систему сервисного обслуживания, заключения контрактов. Сервисное обслуживание классифицируется по продуктовому и процессному признакам, охватывая контрактацию государственных услуг и обслуживания корпораций, приватизацию имущества, продажу имущества предприятий-банкротов, капитальный ремонт жилых зданий, различные виды онлайн-торговли.

Следует учитывать особенности построения начальной цены при закупке товаров и услуг для государственных и корпоративных нужд и продаже имущества предприятий-банкротов. При закупке товаров и услуг начальная цена фиксируется как максимальная, и торги идут на понижение. При продаже имущества предприятий-банкротов начальная цена фиксируется как минимальная, и торги идут на повышение.

Различия в динамике (векторе) цен отражают интересы участников торгов. В первом случае финансирование осуществляется из государственного (муниципального) бюджета, который заказчик должен экономить. Во втором случае средства от продажи идут на пополнение бюджета, го- сударство и кредиторы заинтересованы в увеличении поступлений. При этом важно организационно синхронизировать торги с процедурами банкротства (см. [14, с. 16]).

Синхронизация торгов с организационными и техническими процедурами относится к сложным вопросам электронной торговли, организации взаимодействия на внешнем контуре системы управления ЭТП. На внешнем контуре системы управления ЭТП менеджеры взаимодействуют с представителями заказчика, поставщика продукции, кредитными и контролирующими организациями. Кредитные организации, государственные и коммерческие банки призваны обеспечить финансами оперативную деятельность участников торгов, использовать преимущества современных информационно-коммуникационных технологий, развивать систему ассоциированных связей.

Представители крупнейших российских банков (Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Россельхозбанк, Газпромбанк, ФК «Открытие», Бинбанк и Альфа-банк) считают необходимым модернизировать систему ассоциативных отношений. Отмечается важным развивать в банковском сообществе сотрудничество с регулятором – Центральным банком Российской Федерации, государственными органами и предпринимательским сектором. При этом необходимо, чтобы общественные интересы превалировали над частными интересами отдельных лидеров, повышалась эффективность банковских операций (см. [15]).

Банки, участвующие в финансировании поставок продукции, инвестиционных проектов, должны придерживаться принципа надежности участника. Надежность участника обусловлена достаточным собственным финансированием (не менее 30 процентов от общего бюджета проекта), наличием всей исходно-разрешительной и проектной документации (см. [16, с. 54]). Кроме того, важно обеспечить минимизацию рисков, связанных с кредитным финансированием, мониторингом процесса эффективности. В этом фокусируются общественные интересы.

Общественные интересы в первую очередь выражаются через законодательство, широкое участие заинтересованных сторон в совершенствовании нормативной законодательной базы, контроле и мониторинге закупок. С 1 января 2017 года введено обязательное общественное обсуждение крупных закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков при начальной (максимальной) цене контракта, составляющей более 1 миллиарда рублей. В течение 2017 года было проведено общественное обсуждение 482 закупок общим объемом более 1,5 триллиона рублей. Наряду с организацией общественного контроля в сфере контрактации продукции важно совершенствовать государственный и корпоративный контроль. Этот контроль должен затрагивать исполнение требований законодательства в части планирования и ценообразования, выполнения технических регламентов, сервисных процедур.

Как известно, законопроекты, касающиеся реформы государственных закупок и закупок государственных компаний, обсуждали на площадке Петербургского международного экономического форума. В ходе дискуссии Министерство экономического развития Российской Федерации признало, что у единственного поставщика производилось не 27, а 40 процентов государствен- ных закупок(см. [17, с. 7]).

Доработку проектов законов тормозят межведомственные разногласия и лоббистские усилия монополистов, недовольных ограничением их самостоятельности в выборе поставщиков и электронных торговых площадок. Протесты вызывала и ликвидация рынка ЭТП, ряд которых аффилирован с государственными компаниями и властями регионов (см. [18, с. 2]).

Также отмечались злоупотребления со стороны заказчиков, которые без всяких оснований задерживают оплату за выполненные контракты. Государственные и муниципальные структуры задолжали бизнесменам в расчете на год около 25 миллиардов рублей. Задержки оплаты за выполненные государственные контракты снижают заинтересованность поставщиков товаров и услуг.

К сожалению, российские компании пока не понимают, как извлечь пользу из новых цифровых технологий. Как показали исследования консалтинговой компании Spencer Stuart, 86 процентов из 24 компаний, входящих в Топ-100 крупнейших по капитализации предприятий страны, видят в цифровых технологиях возможности для развития (см. [19, с. 20]). Но нашлись и противники внедрения цифровых технологий, считая их угрозой традиционному укладу бизнеса.

Главная проблема при внедрении новых технологий, по мнению респондентов, – это сотрудники, не желающие перемен, а также дефицит кадров с digital-компетенциями. Больше всего цифровые технологии влияют на бизнес-процессы в сфере управления персоналом (39 процентов респондентов), взаимоотношения с клиентами (20 процентов респондентов), продажи (16 процентов респондентов), управление операционной деятельностью (13 процентов респондентов), логистику и закупки (12 процентов респондентов) (см. [19]).

Также следует учитывать необходимость изучения отечественного и мирового опыта диагностики и аудита, исследования факторов, влияющих на эффективность про- изводства, рационального использования имущества. В числе этих факторов – высокий уровень развития корпоративного управления, исполнительская дисциплина, склонность к системному решению проблем (см. [20, с. 66]).

Новые информационно-коммуникационные технологии позволяют синхронизировать процедуры планирования, бюджетирования, контроля и разработки бизнес-процессов на электронных торговых площадках, адаптировать и развивать передовой отечественный и мировой опыт контрактации продукции, сформировать единое информационное пространство в логистике продвижения товаров и услуг для потребителей. Единое информационное пространство позволяет координировать деятельность всех участников контрактной деятельности на этапах проектирования продукции, организации НИОКР, производства и реализации товаров и услуг, эксплуатации имущественных объектов (см. [21, с. 6]).

Выводы

-

1. Электронная контрактация продукции в Российской Федерации используется с 2011 года. За семилетний период объем электронной контрактации продукции составил 22 084 миллиарда рублей. Была достигнута экономия бюджетных средств в сумме 1 895,9 миллиарда рублей, или 7,91 процента к объему размещения продукции на торгах.

-

2. К основным проблемам контрактации продукции относятся: недостаточный спрос на услуги, недостатки в планировании и формировании лотовой документации, нарушения в регламентации торгов, наличие жалоб на нарушения прав предпринимателей.

-

3. В целях увеличения объема контрактации на конкурентных торгах, совершенствования планирования и размещения закупок предложена модель организации взаимодействия участников контрактации

-

4. Сформулированы принципы организации взаимодействия субъектов контрактации, требования к планированию и информации, формированию цепочек создания стоимости, заключению и исполнению контрактов.

-

5. Для оценки эффективности торгов выделены две категории индикаторов – экономические, связанные с экономией вложенных государственных и корпоративных денежных средств, и функциональные, связанные с обеспечением регламентации торгов, функционирования универсальных электронных торговых площадок. Интеграция экономических и функциональных индикаторов позволяет повысить надежность вложенных денежных средств и инвестиций в контрактацию продукции, обеспечить регламентируемые сроки заключения и исполнения контрактов.

продукции, интегрирующая целевые установки и принципы торгов, требования законодательной базы, приоритеты государства и бизнеса.

Список литературы К вопросу организации взаимодействия участников контрактации продукции

- Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2015.

- Россия в цифрах. 2018: крат. стат. сб. / Росстат. М., 2018. 522 с.

- Маневич В. Е. Долговременные макроэкономические процессы и условия роста российской экономики // Вопросы экономики. 2017. № 1. С. 40-63.

- О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

- Райзберг Б. А. Прикладная теория управления экономическими системами. М.: Московский психолого-социальный институт, 2011. 464 с.