К вопросу разработки доильного аппарата выдавливающего типа

Автор: Краснов И.Н., Краснова А.Ю., Мирошникова В.В., Бабенко С.Н., Немцев А.Г.

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса

Статья в выпуске: 1 (69), 2025 года.

Бесплатный доступ

Показаны недостатки используемых в настоящее время в молочном животноводстве нашей страны и за рубежом серийных отсасывающих доильных аппаратов в части возможности повреждения молочной железы животного действием высокого вакуума, пониженного механического воздействия исполнительных органов на рецепторы сосков и существенного сокращения продуктивного срока использования коров. Предложен вариант совершенствования доильных стаканов применительно к известному трёхтактному доильному аппарату «Волга» с переводом его в режим извлечения молока выдавливанием из сосков при пониженном вакууме под ними. Дано описание процесса работы такого исполнительного органа доильного аппарата и представлена циклограмма давлений в камерах установленного в нём сильфона, управляющего механизмом сжатия соска при извлечении молока. Проведён анализ пневмопривода сильфонов в доильных стаканах на основе применения повышенного разрежения на фоне снижения его в подсосковых камерах предлагаемых исполнительных органов до уровня, действующего, например, в сосательном аппарате телёнка. Отмечено практическое равенство температуры окружающей среды и воздуха в секциях сильфонов доильных стаканов, допускающее изотермичность процессов течения воздуха в пневмопроводах аппарата, что послужило основой в получении аналитических зависимостей для определения длительности отдельных участков этих процессов и тактов наполнения соска молоком и выдавливания его из цистерны соска. Полученные зависимости могут способствовать дальнейшему конструктивному совершенствованию доильной техники, основанной на использовании режима выдавливания молока из сосков вымени, и обеспечить снижение возможных маститных заболеваний машинного происхождения и появление дополнительного источника механических доильных раздражений.

Соски вымени, машинное доение, доильный стакан, длительность тактов

Короткий адрес: https://sciup.org/140311995

IDR: 140311995 | УДК: 637.115 | DOI: 10.55618/20756704_2025_18_1_19-33

Текст научной статьи К вопросу разработки доильного аппарата выдавливающего типа

Введение. В общей проблеме комплексной механизации и автоматизации сельского хозяйства машинное доение коров занимает важное место [1–3] со значительной долей трудовых затрат на операции, связанные с ним.

До машинного доения коров извлечение молока из сосков вымени осуществлялось вручную или телёнком. В эти способы заложено гарантированное щадящее воздействие на соски вымени и здоровье коровы, кроме того ручное доение обеспечивало активный раздой и интенсивное развитие её молочной железы [4, 5].

Все используемые в настоящее время способы и устройства для доения коров достаточно хорошо изучены, определены их технологические основы и установлены основные физиологические аспекты. Показана их существенная роль как в создании рефлекса молокоотдачи и выведении молока, так и в дальнейшей его секреции до следующей дойки [4, 6, 7, 8].

Однако недостаточно обоснованными и исследованными остаются вопросы силовых воздействий средств доения на соски вымени, реализующих эти способы извлечения молока, и динамики приложения их в течение этих процессов.

Проводимые научные исследования в нашей стране и за рубежом процесса машинного доения коров свидетельствуют о том, что существующие отсасывающие доильные аппараты с двухкамерными исполнительными органами нередко оказываются неэффективными. Использование их увеличивает риск заболевания коров маститами из-за повышенного вакуума под сосками в сравнении с сосательным аппаратом телёнка, что приводит к снижению продуктивности животных, а зачастую и к преждевременной их выбраковке.

В производстве молока интенсивное использование коров возможно только в условиях обеспечения им продуктивного долголетия. Исполнительные органы доильных аппаратов, в роли которых выступают их доильные стаканы, производя механические воздействия на соски при доении, контактируют непосредственно с достаточно чувствительным органом животного – его выменем. Воздействие доильных стаканов используемых доильных аппаратов отсасывающего типа с выменем животного повышенным в сравнении с сосательным аппаратом телёнка вакуумом причиняет дискомфорт, приводит нередко к травмированию внутренних полостей сосков и цистерны вымени, активизирует развитие инфекционных болезней, вызывает снижение продуктивных показателей, является основной причиной неполного выдаивания, ухудшения качества молока и снижения воспроизводительной способности животных.

Всё это привело к разработке множества новых аналогичных аппаратов, физиологических требований к эксплуатации доильной техники, в том числе применения стимуляции молокоотдачи как непосредственно перед доением, так и в процессе всего периода доения, использования специальных дополнительных устройств, а после окончания доения – быстрого отключения доильных стаканов согласно правилам машинного доения коров для устранения холостого доения выдоенных долей вымени [9, 10]. При этом конструкция доильных аппаратов значительно усложнилась, что привело к снижению показателей надежности доильной техники, затруднению применения их на практике.

В связи с этим существенный интерес представляют вопросы разработки и исследования исполнительных органов доильного аппарата на основе выдавливания молока из сосков вымени животного с одновременным воздействием пониженного вакуума под ними [9, 11, 12], что может способствовать повышению стимулирующего воздействия на нейрорецепторы молочной железы в процессе доения коровы, более безопасному для коров извлечению молока и продлению срока продуктивного их использования.

В результате анализа состояния работы исполнительных органов существующих отечественных и зарубежных доильных аппаратов было сделано предположение о возможности повышения надоев и срока продуктивной эксплуатации коров за счёт разработки и использования доильных стаканов, обеспечивающих извлечение молока из сосков вымени путём выдавливания с пониженным уровнем разрежения под ними [4, 7, 11, 13].

Целью настоящей работы являлось теоретическое обоснование повышения эффективности машинного доения коров посредством разработки к доильному аппарату исполнительных органов выдавливающего типа с понижен- ным, как в сосательном аппарате телёнка, вакуумом под сосками.

Материалы и методы исследования предусматривали использование в теории известных положений классической механики, гидравлики, газовой динамики и математического анализа с сохранением основных сборочных единиц серийного доильного аппарата «Волга»

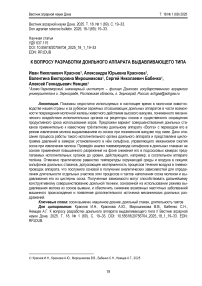

(доильного ведра, пульсатора, коллектора и соединительных шлангов) постоянными с дополнительной комплектацией его специальными доильными стаканами для извлечения молока из сосков вымени путем его выдавливания, ориентируясь на процессы, сопровождающие доение коров вручную и сосание телёнком (рисунок 1).

Рисунок 1 – Предлагаемый доильный стакан Figure 1 – Proposed milking cup

Для этого предложен усовершенствованный доильный стакан, выполняющий функции исполнительного органа доильного аппарата, в состав которого входит корпус 1 с сосковой резиной 2 и молочным патрубком 3 для сообщения с молочной камерой коллектора и далее с источником низкого вакуума, например, 20 кПа, создаваемом дросселированием высокого вакуума, например, 55 кПа, из вакуум-провода доильной установки. На корпусе стакана расположен патрубок 4 для подачи в полость 20 от серийного пульсатора переменного вакуума, превышающего вакуум, подаваемый в патрубок 3 и далее в подсосковую и меж- стенную (через отверстия 24 в сосковой резине) камеры, к примеру, в 2–3 раза.

В усовершенствованном доильном стакане установлен специальный деформатор соска, имеющий лепесток 5, жестко закреплённый на крышке 10 сильфона 8, и шарнирно смонтированный на этом лепестке двуплечий рычаг 6 с роликом 7. Привод лепестка 5 с рычагом 6 и роликом 7 в движение по сосковой резине осуществляется двойным сильфоном 8, который расположен в промежутке между сосковой резиной 2 и корпусом 1 стакана, образуя кольцевой зазор между внутренней гофрой сильфона и сосковой резиной, через который подсосковая камера 23 сообщается с межстенной 19 с постоянным низким вакуумом в них. Дно 9 в сильфоне 8 закреплено неподвижно в корпусе доильного стакана, а кольцевая крышка 10 сверху сильфона выполняет роль поршня внутри стакана.

Сильфон разделён на две части поперечной перегородкой 11, на внутренней кольцевой поверхности которой вне сильфона (её ребре) противоположно друг другу установлены в зазоре сильфон – сосковая резина две стойки 12 с отверстиями 13 для плеч рычага 6 с образованием в них подвижного сочленения. Рычаг 6 выполнен двуплечим и установлен на жёстком лепестке 5 шарнирно в опоре 14.

В поперечной перегородке 11, раз- верхнюю 16 и нижнюю 17 камеры или секции, смонтирован подпружиненный клапан 15. Кольцевая подвижная крышка 10 сильфона 8 имеет в контакте с корпусом стакана уплотнение в виде манжеты 18. Ход этой крышки вверх в корпусе 1 ограничен установкой кольцевого упора 19 на внутренней поверхности корпуса стакана 1.

В верхней секции 16 сильфона 8 имеются отверстия 21 в наружной его стенке, через которые она сообщается с указанной ранее кольцевой камерой 20 с переменным повышенным вакуумом в ней.

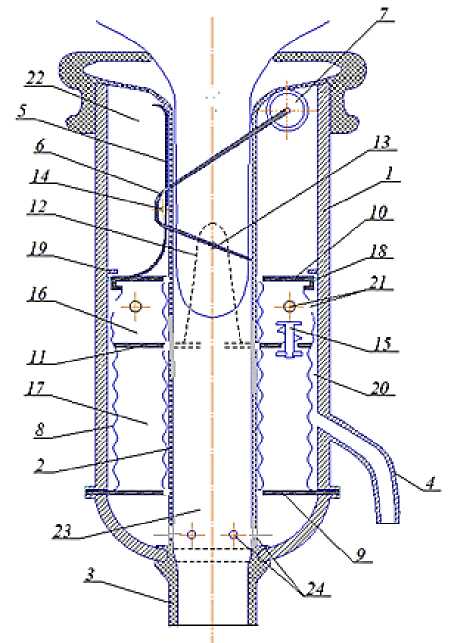

Работа такого доильного стакана в соответствии со схемой, представленной на рисунке 2, осуществляется следующим образом.

доильного стакана выдавливающего типа

Figure 2 – Scheme of the operation process of the improved milking cup of squeezing-type

Включение в работу доильного аппарата сопровождается созданием как в подсосковой камере 23 доильного стакана (рисунок 1), так и через отверстия 24 в сосковой резине 2 в межстенной камере 22 постоянного низкого вакуума (hi), подаваемого через патрубок 3. При этом по патрубку 4 одновременно в доильный стакан подается в полость 20 от пульсатора переменный повышенный вакуум h.

Вслед за этим от пульсатора в кольцевую камеру 20 подаётся воздух атмосферного давления ( р ат ), который через отверстия 21 поступает в сильфон

8: сначала в верхнюю его секцию 16, а затем и в нижнюю секцию 17, открывая подпружиненный клапан 15. Это вызывает расслабление гофр сильфона, обеспечивая подъём верхней кольцевой крышки 10 сильфона к упору 19 и отвод ролика 7 от соска с сосковой резиной 2 опускающейся поперечной перегородкой 11 со стойками 12 и двуплечим рычагом 6 (рисунок 2 г ), что создаёт условия для закрепления доильного стакана на сосок вымени. При этом поперечная перегородка 11 может иметь меньший внутренний диаметр в зоне расположения сильфона (под соском), что в принципе повышает силовое воздействие сильфона на сосок (рисунок 2, позиция 25).

Затем в кольцевую камеру 20 и далее в верхнюю секцию 16 сильфона (рисунок 1) через патрубок 4 от пульсатора подаётся высокий вакуум h. Клапан 15 из-за разности давлений в нижней 17 (атмосферное давление p ат ) и верхней 16 (высокий вакуум h ) секциях закрывается, что вызывает сжатие гофр верхней секции и перемещение вверх поперечной перегородки 11 к крышке 10 сильфона. Из-за этого стойкой 12 на перегородке 11 поворачивается двуплечий рычаг 6, поднимая ролик 7 к основанию соска и прижимая им сосок к жёсткому лепестку 5 (рисунок 2 а ).

Перегородка 11, поднявшись вверх, штоком подпружиненного клапана 15 упирается в верхнюю крышку 10 сильфона, открывая этот подпружиненный клапан 15: из секции 16 вакуум начинает постепенно распространяться в нижнюю секцию 17 рабочего сильфона. Далее возникающей разностью глубин вакуума в сильфоне (вакуум h ) и над верхней кольцевой крышкой 10 сильфона в межстенной камере 22 (низкий вакуум h I ) сжимаются гофры в нижней секции 17

сильфона: поперечная перегородка 11 и до этого сжатая верхняя секция 16 опускаются вниз, увлекая за собой крышку 10 сильфона с жестким лепестком 5, из-за чего прижатым к соску роликом 7 молоко при его перекатывании выдавливается из цистерны соска. Происходит рабочий такт в доильном аппарате - такт выжимания молока (рисунок 2 б ), чему помогает и пониженный вакуум под соском.

В следующий момент в сильфон 8 по патрубку 4 от пульсатора снова подаётся атмосферный воздух, гофры в нём распрямляются, а двуплечим рычагом 6 отводится от соска с сосковой резиной ролик 7. Сосок снова расслабляется, верхняя крышка 10 сильфона приподнимается кверху (рисунок 2 в ) до упора 19: опять наступает такт заполнения молоком цистерны соска (рисунок 2 г ).

Дальнейшие процессы работы доильных стаканов повторяются с частотой, заданной пульсатором доильного аппарата.

Полученные данные по анализу работы усовершенствованных исполнительных органов в последующем послужили отправной базой для исследования пневмопривода их и определения длительности тактов применительно к доильному аппарату с выдавливающим принципом извлечения молока.

Результаты проведённых исследований и их обсуждение. Действие на соски вымени животного основных параметров при машинном доении -давления воздуха, вакуума, соотношения между тактами и частоты пульсаций совершается непосредственно через доильные стаканы, выступающие в роли исполнительных органов доильного аппарата [4, 14, 15].

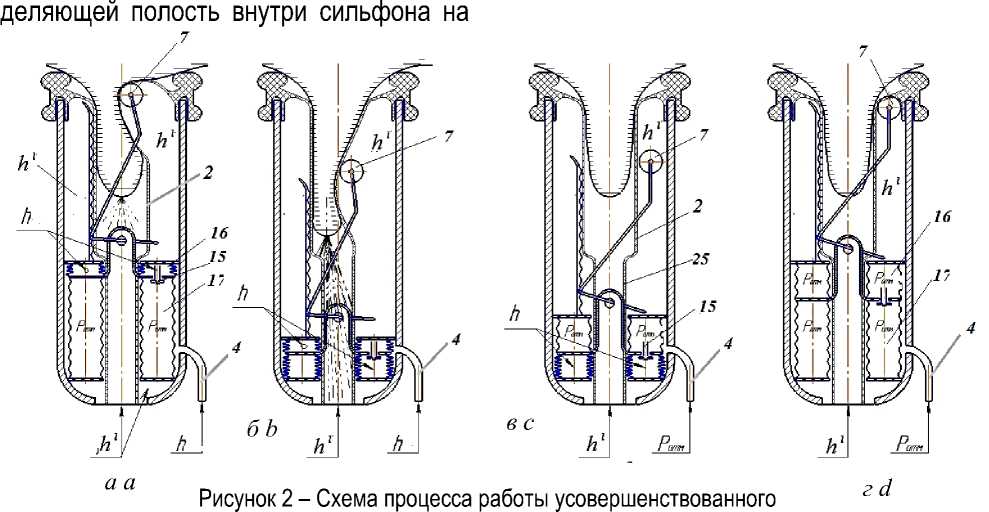

Работа исследуемого доильного аппарата происходит в условиях под- держания в подсосковой и межстенной камерах доильных стаканов постоянной величины низкого вакуума hI (то есть абсолютного давления рhI = рат – hI), из-за чего поперечные деформации сосковой резины по причине разности давлений в них, как в серийных доильных аппаратах, ных стаканов видно, что в камерах секций управляющего сильфона 8 периодически от пульсатора создаётся то высокий вакуум h (рисунок 1), то в них поступает воздух атмосферного давления. На рисунке 3 представлен график пневмопривода рассматриваемых исполнитель- отсутствуют. ных органов доильного аппарата.

Из приведенного выше описания процесса работы предложенных доиль-

1 и 2 – изменение давлений в верхней и нижней секциях сильфона;

3 – уровень рабочего вакуума в подсосковых камерах доильных стаканов Рисунок 3 – График пневмопривода предлагаемых исполнительных органов доильного аппарата 1 and 2 – change in pressure in the upper and lower sections of the bellows;

3 – level of the working vacuum in the teat chambers of the milking cups Figure 3 – Graph of the pneumatic drive of the proposed executive bodies of the milking machine

Объем системы истечения воздуха из секций сильфонов четырех доильных стаканов составляют не только их вместимость, но и ёмкости линии их пневмопривода в составе патрубков переменного вакуума, распределителя коллектора (в варианте переоборудования его в двухкамерный), шланга переменного вакуума и камер переменного повышенного вакуума пульсатора.

Сначала во всём этом объёме действует атмосферное давление рат, а под соском – пониженный вакуум hI, и сосок заполняется молоком. В следующий момент от пульсатора в верхней секции (в точке а кривой 1 рисунка 3) сильфона начинает постепенно создаваться высо- кий вакуум, гофры его сжимаются, дно поднимается до контакта с подпружиненным клапаном 15 нижней секции сильфона (рисунок 1). В точке b истечение воздуха из полости верхней секции каждого доильного стакана заканчивается, сосок сжимается роликом 7 у основания (рисунок 2 а), а воздух начинает отсасываться из полостей нижних секций сильфонов (точка k кривой 2 рисунка 3).

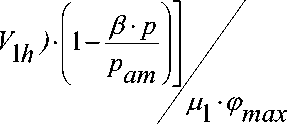

Истечение воздуха из верхних секций сильфонов происходит за промежуток времени t1и при изменении их общего объёма с системой камер пульсатора с коллектором и шлангами пневмопривода от начального V1ат до конечного V1h значений. Такую пневмолинию привода до- ильных стаканов необходимо отнести к

Следовательно, истечение в рас- сложным системам, содержащим как па- сматриваемом нами случае можно рас- раллельно, так и последовательно соединяемые отдельные элементы [4, 13, 16].

В соответствии с работой Е.В. Герц [4] такая пневматическая линия откачки газа из верхних секций сильфона может быть заменена одним длинным, так называемым эквивалентным трубопроводом с сопротивлением истечению, равнозначным заменяемой линии.

Vi-

( \ pam dp p- p i V ‘am J где Vi - суммарная вместимость верхних секций сильфонов совместно с линией истечения воздуха из них с абсолютным давлением pi в них, м3;

^ - коэффициент расхода в эквивалентном трубопроводе откачки газа;

сматривать происходящим из камер сильфона с переменным объемом их через принятый эквивалентный трубопровод сравнительно большой длины в систему большого объема (вакуум-провод в доильной установке) с поддержанием в ней постоянно высокого вакуума. Такому процессу в условиях изотермичности течения газа по шлангу ( m =1) характерно описание дифференциальным уравнением известного вида [4, 16, 17]:

-V-v f • д/ Pam ■ vamdt - dVi • (1)

f - площадь поперечного сечения этого трубопровода, м2;

vam - удельный объем атмосферного воздуха при давлении р а , м3/кг;

Ф - функция расхода вида:

V =

k к-1

к + 1

' p 1 к

где р - давление среды, в которую поступает воздух, Па;

к - показатель адиабатичности процесса, к = 1,41.

Предположим с учётом [16], что в доильных стаканах вместимость секций сильфов в процессе течения воздуха меняется по близкой к линейной зависимости, аппроксимируемой формулой где Viam и Vih - вместимости верхних секций сильфонов доильных стаканов в условиях атмосферного давления в них и давления в соответствии с рабочей глубиной вакуума р = Рат - h.

Дифференцируя (3), получим:

p dVi= (V1 ат -V1h)-dd (4)

paт

p

Vi = V 1 h + (V 1 am - V 1 h) ■ T2-, (3) paт

Тогда уравнение (1) примет вид:

V 1 h • d

V p am J

pi

+ 2 (V 1 am - V 1 h)d

V p am J

= А 1 Й f _ pPpv • dt,

pат где μ1 и f1 – коэффициент процесса истечения и площадь поперечного сечения эквивалентного трубопровода системы откачки газа из камер верхних секций сильфонов в доильных стаканах.

При принятом разрежении в пневмоприводе доильных аппаратов откачка воздуха из верхних секций всех четырёх сильфонов начинается в надкритической области течения газа, а заканчивается опорожнением их до повышенного вакуума h уже в подкритической области [4, 16]. Учитывая, что в надкритической области течения газа p = pMX и представляет собой постоянную величину, интегрированием выражения (5) в пределах ркр в ’р от 1 до Ркр/р с учётом —- = по- рат рат лучим для длительности истечения:

'

1 и

Vj • Inpm + 2(V

1 h в * P 1 am

* f l * p a am ’ vam

где p кр – критическое абсолютное давление газа в камерах сильфона, Па;

β=р кр /р – критическое отношение абсолютных давлений, для воздуха β = 1,89;

φ мах – функция расхода газа в надкритической области, для воздуха φ мах = 0,685.

Для подкритической области ф/ const, поэтому длительность истечения воздуха из указанных камер сильфонов в ней будет:

"

1 и

V 1 h

P1 f l V paim ' vam

* Z max

2 * (V - V z )

1 ат 1 h

^ 1 f 1 в 4pam ' vam

■ N .

max

Здесь Z мах и N мах – табличные значения интегралов вида:

d p i d p i

Z i = j — p--; N i = J Pam , полученных И.Н. Красновым [4].

р_p* p' p Ф ркр pкр pкр

Тогда для общей продолжительно- сильфонов в исполнительных органах сти истечения воздуха из верхних секций при p/p aт < 0,528 получим:

V 1 h

t 1 и

• lnIpaT в • p

+ 2(V

1 ат

- V 1 h^ •

1 -

±p p1 ат >

* 1 ^ max f L p^am vam

+

V, • Z 2(V - V,) • N

1 h max 1 ат 1 h max

* 1 • f 1 7 pam 'aam * 1 • e ' f l 7 pam'vam

Полная же длительность истечения воздуха из исследуемых камер при p/p a >0,528 составит:

V„ -\z -Z] 2(V - V] )\n - N ]

1 h max 1 ат 1 h max ()

*1 f1 Vpam ' aam *2 f2 в 4pam ' aam где Z и N – значения интегральных сумм Zi и Ni при отношении р/ра для рассмотренного варианта процесса течения газа.

После полного истечения воздуха из верхней секции сильфона, завершающегося сжатием соска у его основания и открытием подпружиненного клапана 15 (рисунок 2 б), начинается процесс истечения воздуха из другой, нижней секции сильфона, обеспечивая выдавливание молока из соска вымени с пониженным вакуумом под ним. В этот момент общий объем нижней секции сильфона увеличен с V2ат практически на величину рабочего объёма камеры верхней секции сильфона, как это представлено на рисунке 2 а, и составляет V = V2ат+V1ат. С достаточной степенью точности можно при этом предположить, что изменение объёма нижней секции пропорционально отношению давлений в ней со снижением от рат до рk по рисунку 3:

V = V 2 am p *- . (10)

pk

Отсюда давление в этой камере к моменту истечения воздуха будет:

P k = P am (11)

Реально в условиях отношения объёма камеры верхней секции сильфона V 1ат к объёму V 2ат нижней секции 1:3 давление в нижней секции к началу истечения воздуха отличается от атмосферного не более, чем на 20%. Критическое отношение давлений при этом в < 1,89 , в связи с чем истечение воздуха из камеры нижней секции сильфона происходит в подкритической области за время t 2и в пределах от точки k циклограммы на рисунке 3 до точки с , определяемое по зависимости, аналогичной (9):

t2и

V • Z

max

—

Z k

* ’/•\Р

2 2 aт

• a

aт

+

2( V - V 2 h ) L N

max

- N к k

* '/• в \ P

2 2 aт aт

где Z k и N k – значения интегралов Z i и N i при отношении давлений р k /р а ;

*o и fo - коэффициент истечения и площадь сечения кольцевого отверстия клапана выпуска воздуха из камеры нижней секции сильфона.

Далее происходит переключение клапанов пульсатора (точка d циклограммы на рисунке 3), и от него в камеры сильфона поступает воздух атмосферного давления. Сначала им заполняется камера верхней секции сильфона, что расслабляет сосок от давления ролика 7 (рисунок 2 в). В этот момент давление воздуха в камере верхней секции сильфона не превышает сопротивления пружины клапана между секциями сильфо- на, и наполнение её воздухом происходит в течение участка d – dI рисунка 3 до момента открытия клапана 15 (рисунок 2 в).

Дифференциальное уравнение наполнения камер переменного объёма согласно данным И.Н. Краснова [4, 14] имеет вид:

V • d

V pam J

+ 2 V 0 - V ) -p-pат

d

Г \

IT V pam J

= A 2 V f 2 V P am v am ‘dt, (13)

где V 0 и V – объём камеры нижней секции сильфона при p ат и вакууме h в ней;

достаточным и необходимым для гарантированного отвода ролика от поверхно-

^ 2 и f 2 - коэффициент истечения и площадь сечения системы наполнения камер сильфона воздухом.

Характерной особенностью участка наполнения d-d 'является то, что давление открытия клапана 15 подачи воздуха в нижнюю секцию сильфона должно быть

сти соска в конце такта выжимания молока из него. В связи с этим длительность наполнения камеры верхней секции сильфона в этой области течения газа с учётом отношения р/р < 0,528 составит:

V 1 h

(

0.528

V

Л

P

P am J

+ ( V

1 ат

—

V ,) • 0.528 1 h

—

2 ^

P

P am J

t , 1 d

A • f ф • p • v

2 2 2max aт aт

+

■V d, V1 h

2( V 1am

—

V 1 h )

A n f^SP v

2 2 ат ат

+

v ат ат

• K , , d

ppi d pi d pi где Ki = Г dam • и Ii = —Pam.

-

p, V P am V

кр pат

В дальнейшем наполнение воздухом атмосферного давления осуществляется практически одновременно обеих секций сильфона с изменением объёма системы наполнения от V=V 1d’ + V 2h до

V 0 = V 1ат при открытом клапане 15 в подкритической области течения газа. Длительность этого периода наполнения камер воздухом составит:

t =

V ( 1 1 — I d' ) A 0 f 0 *J~Pam v am

2 V o — V )

A 0 f 0 yPam v am

( K 1 — K d' ) ,

где I 1 и K 1 – значение приведенных интегральных сумм при отношении давлений р d’/ р ат =1;

µ ’ 0 и f 0 ’ – коэффициент истечения и площадь сечения системы наполнения камер сифона воздухом в подкритической области течения воздуха.

Этот период обеспечивает возвращение сильфона и механизма сжатия соска вымени роликом 15 в исходное верхнее положение (рисунок 2 г ).

Анализом приведенных данных по определению длительности истечения атмосферного воздуха из камер управляющего сильфона в исследуемом доильном стакане выдавливающего типа и наполнения их воздухом установлено, что продолжительность всех переходных процессов, а также длительность тактов в модернизированном доильном аппарате находятся в прямой функции от вместимости камер сильфона в совокупности с объёмом пневмосистемы их привода и в обратной зависимости от площади так называемого «живого» сечения эквивалентного трубопровода для их пневмопривода.

Выводы

-

1. На фермах молочного направления предлагается осуществлять доение коров устройствами выдавливающего типа путем переоборудования отсасывающего доильного аппарата с заменой в нем исполнительных органов на усовершенствованные выдавливающие со снижением вакуума в подсосковых камерах доильных стаканов.

-

2. Получены теоретические зависимости процесса работы доильных стаканов в режиме выдавливания молока из сосков вымени, использование которых может способствовать сокращению затрат труда на проектирование новых и совершенствование существующих ис-

- полнительных органов систем доения животных.

-

3. Использование предложенной конструкции доильных стаканов в серийном доильном аппарате может способствовать снижению возможных маститных заболеваний машинного происхождения и появлению дополнительного источника механических доильных раздражений, активизирующих процессы образования молока после доения и усиления молокоотдачи, для чего предусмотрены дальнейшие исследования предложенных решений в производственных условиях.