К выводу эмпирических зависимостей в сейсмологии с помощью механической модели

Автор: Камалян Р.З., Нестерова Н.С.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Физико-математические науки

Статья в выпуске: 7-1 (106), 2025 года.

Бесплатный доступ

Обсуждаются эмпирические зависимости, используемые в сейсмологии при оценке параметров, характеризующих силу и последствия землетрясений. Анализ эмпирических зависимостей позволил, с одной стороны, дать в терминах современной механики объяснение, почему достижение критического состояния приводит к возникновению разрушения в очаге в динамическом режиме, а не в квазистатическом, и, с другой стороны, дать в этих же терминах объяснение природы эмпирических зависимостей. При этом авторы строят свои рассуждения, придерживаясь теоретических воззрений академика С.С. Григоряна по проблемам глобальной геодинамики.

Магнитуда, энергия землетрясения, разлом, механизм, предвестник, очаг

Короткий адрес: https://sciup.org/170210740

IDR: 170210740 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-7-1-114-120

Текст научной статьи К выводу эмпирических зависимостей в сейсмологии с помощью механической модели

Для количественной оценки масштаба землетрясений используется параметр, называемый магнитудой [1]. Существующие в сейсмологии эмпирические законы, позволяют через этот промежуточный параметр выразить размер очаговой зоны, освободившуюся при землетрясении энергию, время землетрясения и т.д. [1-3].

Например, одно из соотношений, устанавливающее связь между энергией Е землетрясения и магнитудой М имеет вид lgE=11,8 + 1,5М. (1)

Если в формуле (1) М увеличивается на 1,0, то Е умножается на коэффициент 101,5. Другими словами, сейсмическая энергия землетрясения с магнитудой М=6 примерно в 32 раза больше, чем у землетрясения с М=5 и в 1000 раз больше, чем у землетрясения с М=4 [1].

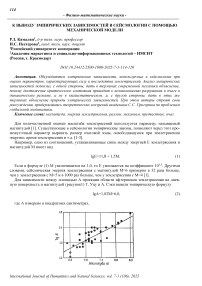

Для зависимости между площадью А проекции области афтершоков землетрясения на дневную поверхность и магнитудой (рисунок1) Т. Уцу и А. Сэки вывели эмпирическую формулу lgA=1,02M+6,0, (2)

где А измерено в квадратных сантиметрах.

Рис. 1. Зависимость логарифма площади области афтершоков А (см2) от магнитуды М главного толчка [1]

Механизм возникновения афтершоков детально не выяснен, но, несомненно, что он связан с основным разрушением в источнике.

Аналогичную зависимость площади A' области остаточных изменений в рельефе дневной поверхности от M предложил Цубои [1]

lg A' =1,02M+5,9.

Из (2) и (3) следует, что A≈ A'

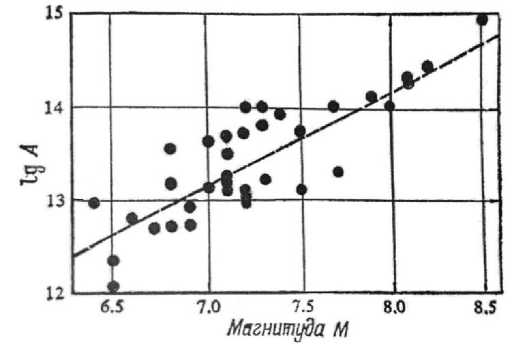

Оцука, используя данные работы Инда (рис. 2) [1], вывел формулу для верхнего предела Lm длины разлома lgLm=3,2+0,5M,

где L m измерено в сантиметрах.

Рис. 2. Зависимость магнитуды от длины разлома в модели Оцука [1]

Воспользовавшись соотношением (1), получим

Е≈L3 m

Из (5) следует правильность гипотезы объемного источника, то есть, что сейсмическая энергия пропорциональна кубу линейного размера источника.

Для характерного периода Т сейсмических волн К. Касахара установил соотношение (M>5)

lgT=0,51M – 2,59.

Для M <3 Т. Терасима предложил зависимость [1]

lgT=0,47M–1,79.

Так как имеет место (5), то между сейсмической энергией и объемом очага землетрясения соблюдается соотношение [1]

Е= в * V. (8)

Формула (8) известна теперь как формула Садовского–Цубои [1-4].

В (8) параметр в * не зависит от интенсивности (магнитуды) землетрясения и даже от региона и оценивается величиной порядка 103 эрг/ см3 [1].

Для времени T *подготовки землетрясения данной интенсивности в данном регионе (время между двумя последовательными землетрясениями данной интенсивности) М.А. Садовским с коллегами установлена эмпирическая формула [4]

lg T *=1/3lgE-3,5. (9)

В (9) T * измеряется в годах, Е в Джоулях.

Анализ эмпирических данных из [3] позволил им же получить соотношение lg∆T=1/3lgE–4,5, (10)

где ∆T – продолжительность времени проявления предвестников.

Из (9) и (10) следует дт=о,1Т*.

Аналогичные эмпирические зависимости вида

Lg дт= а *т+ Ь *, а * и Ь * - const, (11)

предложенные разными авторами, приведены в [1].

При сильных землетрясениях на дневной поверхности возникают значительные необратимые деформации, в частности, относительное смещение берегов разлома.

Характерная и максимальная величины U и U m смещения связаны с М соотношениями вида

Lg U=cM+d, lgU m =c m M+d m , (12)

-

c, d, c m , d m = const,

0,55≤ c≤0,96, –6,69≤d≤–3,7

0,57≤ c m ≤0,67, –4,33≤d m ≤–3,19.

Для суммарной сейсмической энергии S К. Цубои установил эмпирическое соотношение [1]

S=(2,24t+1,91) 1023. (13)

В (13) t измеряется в годах, S в эргах.

Одной из важнейших эмпирических сейсмологических закономерностей является закон повторяемости Гутенберга-Рихтера [5]. Они предложили связать магнитуду и среднегодовое число ударов соотношением lgN=a+b(8–M), a≈–0,48, b≈0,9, (14)

где N – число событий для указанного фиксированного периода времени и в заданном географическом районе, относящихся к интервалу магнитуд

(M-AM; M+AM).

Все соотношения (1) - (14) являются чисто эмпирическими и, согласно [6], не получили должного рационального истолкования, которое базировалось бы на ясных представлениях о механизме подготовки и возникновения отдельного землетрясения и о возможном взаимодействии таких отдельных процессов подготовки и возникновения землетрясений разной энергии друг с другом в данном сейсмоактивном регионе. Исключение составляют представление о постоянстве параметра 6* в (8), фиксирующее постоянство средней по объему очага плотности энергии, переходящей при землетрясении в сейсмические волны, и интерпретация соотношения (9), по ко- торому время

T *

определяется из условия,

что приток энергии извне через поверхность объема V очага будущего землетрясения при постоянстве скорости этого притока в единицу времени через единицу площади поверхности обеспечил за время T*, достижение в объ еме V предельной энергии E=6* V, приводящей к землетрясению [1-4].

С другой стороны, в механике землетрясений [1,2] с достаточной определенностью установлено, что землетрясение связано с достижением критического напряженно-деформированного состояния породы в очаге и последующего возникновения и распространения по некоторой «поверхности» (по разлому) процесса быстрого взаимного перемещения контактирующих по этой поверхности массивов породы, следствием чего является частичное снятие напряжений и генерирование сейсмических волн.

Естественно, возникает задача, с одной стороны, дать в терминах современной механики объяснение, почему достижение критического состояния приводит к возникновению разрушения в очаге в динамическом режиме, а не в квазистатическом и, с другой стороны, дать в этих же терминах объяснение природы, приведенных выше эмпирических зависимостей.

Важность такого подхода продиктована тем, что землетрясение имеет непосредственное отношение к человеческим нуждам [7, 8]. Дело в том, что для построения реального прогноза, как отмечено в [6], необходима надежная расчетная модель. До настоящего времени сейсмология представляет собой относительно простую полуэмпирическую науку [9]. Основной ее метод - накопление данных наблюдений и измерений, относящихся к сейсмическим событиям, их обработка и превращение в рассмотренные выше эмпирические формулы (например, рисунок 1,2 и соответствующие им формулы (2) и (4)). Однако при этом не прекращаются попытки построения математической теории с дальнейшим ее развитием с целью расчета процессов распространения упругих волн в земной коре при заданной схеме источника и механических свойств горных пород на трассе распространения сейсмических волн [10-11]. В дополнение к этому инструментальная сейсмология пытается реконструировать геосферы, строение Земли по глубине и изучать глубинные процессы.

Из анализа современного состояния уровня развития наук о Земле следует, что землетрясение - чисто механический процесс. Принимая самую простую модель взаимодействия литосферных плит [6, 12], можно предположить, что очагом землетрясения является место зацепления двух плит, побуждаемых к активному движению мантийными течениями. Такое зацепление временно затормаживает движение вокруг себя, но вдали движение продолжается. Поэтому в окрестности зоны зацепления накапливаются механические напряжения и, когда их значения достигают предела прочности на разрушение материала стыка плит, происходит разрушение плит по линии зацепления. Разрушение при этом происходит в динамическом режиме и энергия статических напряжений, накопленная в горном массиве вокруг зоны зацепления, освобождается и переходит в энергию генерируемых этой зоной упругих волн - возникает землетрясение [6, 12].

Такова простейшая механическая модель процесса подготовки и возникновения землетрясения, которая основана, в частности, на использовании представлений современной механики разрушения [13]. Согласно этим представлениям, разрушение может происхо- дить как в медленном режиме квазистатиче-ским образом, так и путем возникновения и быстрого распространения фронта разрушения в зависимости от того, с каким из двух основных типов задач этой теории имеем дело. Первый тип соответствует случаю, когда для увеличения размера трещины в упругой конструкции с повреждением (трещиной) приложенную внешнюю нагрузку нужно увеличивать, то есть, когда связь между разрушающей нагрузкой и размером трещины монотонно растущая. Второй тип задачи, когда этой связи соответствует «падающая диаграмма», то есть, когда большей длине разрушенной зоны соответствует меньшая внешняя нагрузка. Существуют также и «смешанные» случаи, когда при небольших размерах повреждения этот размер растет с ростом нагрузки, а затем, когда достигается некоторый максимум нагрузки, дальнейшему увеличению длины трещины соответствует меньшая нагрузка.

Описанные два основных типа задач и диаграмм разрушения различаются способом приложения нагрузки к конструкции с повреждением. Если нагрузка приложена к поверхности зоны повреждения, то трещина будет равновесной, устойчивой, разрушение будет происходить медленно, квазистатически, что, вообще-то, сравнимо с механизмом гидроразрыва пласта [14]. Если же к конструкции приложена распределенная «на бесконечности» нагрузка, то есть, если размеры зоны приложения нагрузки намного больше размера повреждения и приложена она вдали от повреждения, то статическое состояние трещин оказывается неустойчивым (возникает падающая диаграмма) [13]. Это означает, что, если такую конструкцию медленно нагружать, наращивая приложенную вдали распределенную нагрузку, то в некоторый момент, когда нагрузка достигнет величины, соответствующей точке на падающей диаграмме, наступит критический момент. Дальнейшее малейшее увеличение нагрузки или какое-либо иное возмущение приведет к несоответствию между размером трещины и величиной нагрузки.

Трещина будет распространяться в динамическом режиме со скоростями, близкими к скоростям распространения упругих волн, и первоначально накопленная вокруг трещины энергия будет превращаться в энергию упругих волн, излучаемых из этой области.

Характер нагружения в зоне зацепления литосферных плит относится ко второму случаю. Внешняя нагрузка здесь распределена «на бесконечности», то есть плиты движутся независимо от того, есть зацепление или его нет. Поэтому в момент, когда в зоне зацепления будет достигнуто предельное по нагрузкам состояние, начнется динамический тип разрушения зацепления с переходом накопленной вокруг него энергии статического поля напряжений в энергию излучаемых упругих волн, то есть возникнет землетрясение [6].

Рассмотренные выше эмпирические зависимости могут быть получены на основе изложенной здесь простейшей механической теории. Рассмотрим некоторые из них. Согласно [6], если характерный размер области вдоль «плоскости» разлома, где возникает концентрация тектонических напряжений, есть L, то к моменту начала разрушения область разлома, где сдвиговые напряжения достигли разрушающей величины Т * для материала зоны разлома, будет иметь площадь порядка L2. Вокруг этой области в трехмерном объеме более прочной породы будет создана концентрация сдвиговых напряжений, спадающих от Т * при удалении от этой области по некоторому закону. При интегрировании по объему плотности упругой энергии статического поля этих напряжений получится величина порядка

Т2 L3 /2ц, где µ– модуль сдвига породы вне разлома.

В результате динамического разрушения слабого материала в зоне разлома сдвиговые напряжения на разломе упадут до Т **, так что величина энергии статического поля напряжений, перешедшей в энергию сейсмических волн, будет порядка

Т

E=

*

-Т **

2Ц

■ L 3 = е * v.

Соотношение (15) есть не что иное как формула Садовского-Цубои (8).

Согласно [6] механическое содержание соотношений в формулах Касахары (6) и Терасимы (7) состоит в том, что при возникновении и распространении упругих волн из некоторой начальной напряженной области с характерным размером L, характерный масштаб времени T в излучаемых волнах будет порядка T~L/C, где C–скорость упругих волн, что при постоянном С и приводит к формулам (6) и (7).

Аналогично могут быть выявлены механические содержания соотношений (11), 12, (13) и (14).

Таким образом, из теоретического анализа эмпирических соотношений можно получить достаточно точное их представление через механические параметры и раскрытие физического содержания этих коэффициентов. Отсюда следует, что теория развития термомеханических процессов в мантии Земли, тектонических взаимодействий литосферных плит [15] и механики разрушений в местах таких взаимодействий достаточно адекватна и на ней можно базировать, в частности, организацию систем мониторинга предвестниковых эффектов для предсказания землетрясений. Эта возможность базируется на том, что процесс созревания очага, подготовки к разрушению зоны зацепления литосферных плит происходит постепенно во времени и с какого-то момента начинает проявляться.