К задаче моделирования гидрогеохимического поля глубоких отложений Западно-Сибирского мегабассейна

Автор: Ицкович М.В., Плавник А.Г.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 1 (68) т.13, 2017 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140221929

IDR: 140221929

Текст статьи К задаче моделирования гидрогеохимического поля глубоких отложений Западно-Сибирского мегабассейна

Для анализа гидрогеохимических условий глубоких водоносных комплексов, как правило, используется статистический анализ и построение карт содержания основных водорастворенных компонентов химического состава подземных вод, для анализа природы химического состава подземных вод применяются различные классификации. Ха- рактеристика химического состава подземных вод нижнего гидрогеологического этажа в виде гидро-геохимических разрезов приводится только в единичных работах [1], что при неавтоматизированных построениях обусловлено сложностью комплексного учета большого объема гидрогеохимических данных и данных о строении вмещающих отложений.

Одно из решений задачи компьютеризированного построения гидрогеохимических разрезов предложено в работе [3], где дается описание методики, учитывающей структурно-литологическое строение отложений, с привлечением результатов гидрогеохимических опробований, выполненных в пределах определенной полосы вдоль линии разреза.

Однако этот метод построения гидрогеохими-ческого разреза отражает трендовые изменения минерализации подземных вод и содержания водорастворенных компонентов вдоль линии разреза. При этом в зоне пересечения на разных разрезах значения картируемого параметра значительно отличаются. Несогласованность значений, очевидно, появляется за счет различия учета влияния скважин, находящихся в областях зоны выбора данных для каждого из разрезов. Вследствие этого, рассматриваемая методика построения разреза, применимая для анализа трендовых закономерностей изменения химического состава подземных вод в определенной области, не может обеспечить согласованность построения пересекающихся разрезов.

Для обеспечения согласованности модели гидрохимического поля в работе предлагается предварительное построение закономерностей изменения химического состава подземных вод по глубине в отдельных точках (профилях), расположенных вдоль разрезов. При этом один из профилей должен быть построен в точке пересечения разрезов.

Построение гидрогеохимического (условнодвумерного) радиального профиля осуществляется методами двумерного картирования, где по горизонтальной оси откладывается расстояние от рассматриваемой точки до скважины с гидрохимическим опробованием, а по вертикальной оси - глубина отложений. Фактические данные гидрогеохи-мических опробований, в окрестности рассматриваемой при построении разреза точки (в пределах определенного радиуса), выносятся на этот условно-двумерный разрез.

Для упрощения картирования (чтобы исключить необходимость учета изменчивости структурного плана отложений) глубина отбора проб подземных вод проецируется на глубину в точке построения профиля в рамках модели унаследованного осадконакопления с пропорциональным учетом залегания структурных планов основных горизонтов. Для выполнения построений использован программный комплекс GST, в рамках которого достаточно легко учитывать (и контролировать) соотношение значимости фактических данных и реализуемых модельных условий, в частности, условие различия гидродинамической (и, соответственно, гид-рогеохимической) взаимосвязи водоносных отложений по разрезу и по латерали отложений.

По выполненному радиальному профилю для интерпретации надежности выполненных построений строится карта устойчивости (соотношение ошибки аппроксимации к ошибке прогноза), оптимальным значением устойчивости для построенной карты можно использовать условие равенства 0,5 среднего значения коэффициента устойчивости [2].

В условиях значительной неравномерности распределения данных при анализе гидрохимической информации водоносных горизонтов ЗападноСибирского бассейна, согласно результатам анализа оптимальным является радиус выборки данных равный 200 км. Более удаленные анализы уже не влияют на изменение параметров радиального профиля, а радиус менее 200 км может оказаться недостаточным, чтобы охарактеризовать участки с невысокой изученностью. Значение весового коэффициента на данные, равное 1000, является наилучшим, обеспечивая дифференцированное изменение параметров по разрезу отложений и оптимальные значения коэффициента устойчивости.

Метод построения радиального профиля позволяет получить данные изменения показателей химического состава по разрезу отложений Западно-Сибирского мегабассейна, с возможностью оценки надежности выполненных построений, а так же обеспечивает согласованность построений разрезов в точках их пересечения. Для характеристики оценки надежности выполненных построений гид-рогеохимических разрезов используется величина коэффициента устойчивости, которая так же может быть представлена на разрезе.

Данная методика, реализованная на основе программного комплекса GST, позволяет автоматизировать процесс построения гидрохимических разрезов.

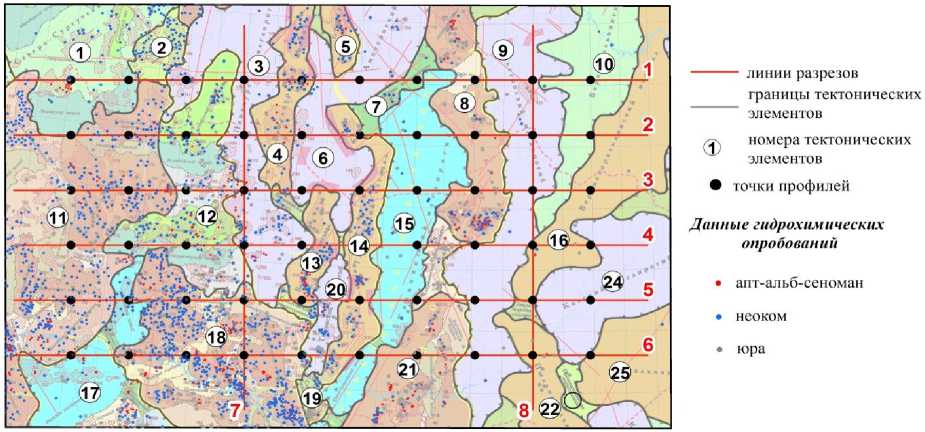

Рис. 1. Обзорная карта. Тектонические элементы первого порядка: 1 - Северо-Сургутская мегатерраса, 2 - Суторминская мегаседловина, 3 - Пякупурский мегапрогиб, 4 - Вэнгапурский мегавал, 5 - Етыпурский мегавал, 6 - Ампутинский мегапрогиб, 7 - Стахановская мегаседловина, 8 - Бахиловский мегавал, 9 - Ларьеганский мегапрогиб, 10 - Верхнетолькин-ская мегатерраса, 11 - Сургутский свод, 12 - Северо-Вартовская мегатерраса, 13 - Варьеганский мегавал, 14 - Тагринский мегавал, 15 - Толькинский мегапрогиб, 16 - Верхнекаралькинский мегавал, 17 - Юганская мегавпадина, 18 - Нижневартовский свод, 19 - Стрежевская мегаседловина, 20 - Тюменский мегапрогиб, 21 - Александровский мегавал, 22 - Пылька-раминский мегавал, 23 - Пылькараминская мегаседловина, 24 - Касский мегапрогиб, 25 - Каралькинский выступ.

А так же обеспечить достаточно быстрое перестроение гидрохимических профилей при изменении исходных данных и появлении новых опробований подземных вод.

Применение этого метода рассмотрено на примере построения гидрохимического разреза на территории c различной степенью изученности химического состава подземных вод и с достаточно сложным тектоническим строением (рис. 1). На рисунке приведен также фрагмент «Тектонической карты центральной части Западно-Сибирской плиты» [4] с границами тектонических элементов первого порядка.

Изучаемая область полностью включает Севе-ро-Вартовскую мегатеррасу, Тюменский и Толь-кинский мегапрогибы, Тагринский и Варьеганский мегавал, частично захватывает Нижневартовский и Сургутский своды, Ампутинский, Ларьеганский, Пякупурский и Касский мегапрогибы, Александровский, Бахиловский, Вангапурский и Верхнека-ралькинский мегавал.

На рис. 1 представлены точки, расположенные на удалении 50 км друг от друга, в которых осуществлено построение условно-радиальных профилей, и на основе которых выполнено построение шести гидрогеохимических разрезов субширотного простирания и два разреза характеризующих область в субмеридиональном направлении.

Всего в пределах рассматриваемой области количество гидрогеохимических опробований составляет более 4,5 тыс. анализов. Минерализация подземных вод в пределах отдельных водоносных комплексов изменяется в значительных пределах, так в водах апт-альб-сеноманских отложений минерализация изменяется от 2,2 г/л до 27 г/л, в неокомском – от 1,1 г/л до 40,8 г/л и в отложениях юры 2,69 – 65,7 г/л.

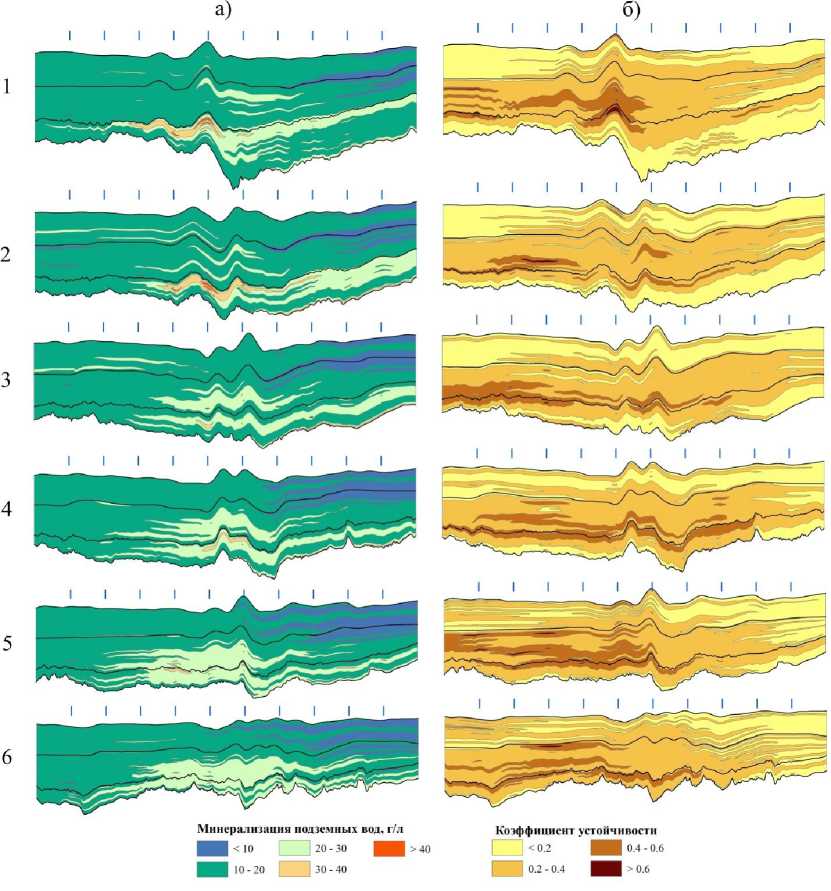

На рис. 2 представлены результаты построения закономерностей изменения минерализации подземных вод по разрезу отложений и изменения коэффициента устойчивости (характеризующего обеспеченность данными гидрохимических опробований) по линиям разрезов субширотного простирания. В верхней части разрезов, для обеспечения возможности совместного анализа результатов построения с особенностями тектонического строения изучаемой области, вертикальными синими линиями отмечено расположение точек, в которых выполнены построения условно-радиальных профилей (расположение точек в плане отражено на рис. 1). Черными линиями отмечена глубина залегания основных структурных планов – кровли апт-альб-сеноманских, неокомских, юрских отложений и фундамента.

Результаты картирования коэффициента устойчивости (рис. 2б) отражают неравномерность расположения гидрохимических опробований в рассматриваемой области исследований. В большей степени охарактеризована западная часть. На во- стоке области количества анализов значительно уменьшается, при этом основная часть данных приурочена к Александровскому мегавалу и Южной части Бахиловского мегавала.

Распределение гидрогеохимической информации в пределах отложений на выделенной области имеет тенденции характерные для всего ЗападноСибирского бассейна – наиболее изучен неоком-ский водоносный комплекс, менее изучены воды юрских отложений и наименьшей изученностью характеризуются апт-альб-сеноманские воды. Соответственно этому коэффициент устойчивости имеет наименьшие значения в пределах отложений апт-альб-сеноманского комплекса, максимально увеличивается в отложениях неокомского и верхней части юрского комплексов и далее с глубиной уменьшается (рис. 2б).

В целом по выполненным гидрогеохимическим разрезам отмечается близкое к нормальному распределение минерализации подземных вод, с увеличением показателя минерализации с глубиной. Подземные воды западной части территории в пределах Северо-Сургутской мегатеррасы и Сургутского свода по всем разрезам характеризуется относительно постоянными значениями показателя минерализации около 10-20 г/л, с редкими единичными пропластками менее 10 г/л и более 20 г/л (рис. 2а).

Для центральной части всех разрезов отмечается увеличение минерализации подземных вод до 2030 г/л в пределах неокомских и юрских отложений. При этом в южной области зона с такой минерализацией носит выдержанный характер и занимает более половины мощности в нижней части неоком-ских отложений (рис. 2.5а и 2.6а). При переходе в северном направлении единая зона разделяется на отдельные пропластки и при этом их суммарная мощность уменьшается (рис. 2.1а - 2.4а).

Отличительной чертой изменения гидрогеохи-мических условий в юрских отложениях является то, что воды с минерализацией 20-30 г/л практически повсеместно протягиваются полосой от западной границы Северо-Вартовской мегатеррасы и Нижнеравтовского свода до восточной границы рассматриваемой области (рис. 2а).

Зона вод с минерализацией более 30 г/л в отложениях юрского возраста прослеживается на севере, захватывая область от Пякупурского мегапрогиба до Ампутинского мегапрогиба (рис. 2.1а, 2.2а). В южном направлении повышенная минерализация в водах этого комплекса встречается эпизодически в районе Варьеганского мегавала (рис. 2.3а, 2.4а), а также на Нижневартовском своде (рис. 2.5а).

В восточной области в пределах апт-альб-сеноманских отложений и вдоль кровли неокомско-го комплекса, по всем выполненным разрезам отмечается вклинивание областей с пониженными (менее 10 г/л) значениями минерализации подземных вод.

Рис. 2. Изменение минерализации подземных вод (а) и коэффициента устойчивости по линиям субширотных разрезов (б).

По представленным разрезам наблюдается увеличение этой зоны с севера, где они выделяются отдельными пропластками, на юг рассматриваемой области, где зона пониженных минерализаций охватывает большую часть апт-альб-сеноманских и верхнюю часть неокомских отложений.

Следует отметить, что области пониженных значений минерализации, охарактеризованы небольшим объемом фактических данных (коэффициент устойчивости менее 0,2) и выделяются в значительной степени условно.

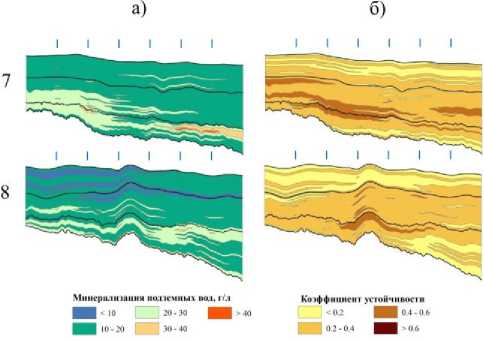

Результаты картирования параметра минерализации и коэффициента устойчивости по линиям разрезов в субмеридиональном направлении представлены на рис. 3. По выполненным разрезам наглядно прослеживаются отмеченные выше закономерности изменения этого параметра.

По разрезу 7, расположенному западнее Толь-кинского мегапрогиба, в неокомских зона с минерализацией до 30 г/л из достаточно выдержанной переходит в отдельные пропластки в направлении с юга на север (слева направо на рис. 3.7а).

Рис. 3. Изменение минерализации подземных вод (а) и коэффициента устойчивости по линиям субмеридиональных разрезов (б).

В юрских отложениях характер пространственного изменения несколько отличается – в центральной части разреза преобладают воды с минерализацией меньше 20 г/л, а в северной части развивается зона с повышенной (более 40 г/л) минерализацией.

Разрез 8, характеризующий восточную часть изучаемой области отличается наличием пропластков в апт-альб-сеноманских отложениях с минерализацией подземных вод менее 10 г/л, невыдержанным участкам с минерализацией от 20 до 30 г/л в неокомских отложениях. Воды с такой же минерализацией повсеместно прослеживаются в верхней части юрского комплекса. С глубиной минерализация вод уменьшается до 10–20 г/л.

Выполненные построения свидетельствуют о надежности и относительной простоте рассмотренного метода построения согласованной квазитрех-мерной модели гидрогеохимического поля глубоких отложений Западно-Сибирского мегабассейна.

На геологическое строение отложений в пределах рассмотренной области исследования существенное влияние оказали мощные тектонические процессы. В этих условиях выявленные детальные закономерности изменения минерализации вод по разрезу отложений могут служить основой для дальнейшего анализа влияний тектонических процессов на метаморфизм подземных вод, в том числе на формирование химического состава водорастворенного комплекса.

Список литературы К задаче моделирования гидрогеохимического поля глубоких отложений Западно-Сибирского мегабассейна

- Гидрогеология СССР т. 16. -М.: Недра, 1970. -С. 368.

- Плавник А Г. Оценка устойчивости решения задачи картирования в рамках сплайн-аппроксимационного подхода//Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. -2010. -№ 9. -С. 20-27.

- Плавник А.Г., Сидоров А.Н., Ицкович М.В. Построение гидрогеохимических разрезов с учётом структурно-литологического строения отложений//Академический журнал Западной Сибири. -2015. -Том 11, № 2 (57). -С. 79-82.

- Тектоническая карта центральной части Западно-Сибирской плиты. Масштаб 1:2000000/Под ред. В.И. Шпильмана, Н.И. Змановского, Л.Л. Подсосовой. -1998.