К задаче обоснования оптимальных параметров факторов риска образовательной среды детей школьного возраста по критериям антропометрических, психологических характеристик и соматического здоровья

Автор: Устинова Ольга Юрьевна, Зайцева Нина Владимировна, Эйсфельд Дарья Александровна

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в гигиене

Статья в выпуске: 2 (38), 2022 года.

Бесплатный доступ

Дети школьного возраста находятся в условиях одновременного влияния ряда факторов риска, касающихся организации учебного процесса, школьного питания, качества воздуха, воды, социально-экономических условий и др. Их интенсивность и сочетанность во многом определяют показатели физического, соматического и психологического состояния. Осуществлена количественная оценка влияния комплекса факторов образовательной среды на ключевые характеристики состояния здоровья учащихся. В ходе работы обследован 661 ребенок четырех различных типов общеобразовательных организаций. Показатели учебного процесса оценены на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и гигиеническим нормативам. Психологическое тестирование включало тесты на оценку внимания, когнитивных функций, памяти и наличие стресса. Лабораторные исследования проводили методами жидкостной, газовой хроматографии, спектрофотометрии. Питание оценено на соответствие нормам, рекомендуемым СанПиНом 2.3/2.4.3590-20. Оценка социально-экономических факторов проведена по результатам социологического исследования. Статистическую обработку выполняли с применением стандартных методов статистики и математического анализа. Оценка влияния факторов риска на параметры компонентного состава тела, заболеваемость и результаты психологического тестирования выполнена с применением метода однофакторного логистического регрессионного моделирования зависимостей «доза - вероятность ответа (эффект)» с оценкой значимости моделей по критерию Фишера. Установлены параметры факторов риска, не вызывающих в условиях одновременного воздействия негативного эффекта в отношении состояния здоровья школьников. Дан сопоставительный анализ соответствия параметров образовательной среды разных типов школ установленным оптимальным, а также нормативным параметрам. Сформулированы рекомендации по созданию школьной и внешкольной здоровьесберегающей среды современного учащегося.

Детское население, факторы учебного процесса, контаминация крови, социально-экономические условия, питание, компонентный состав тела, структура заболеваемости, психологическое тестирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142235270

IDR: 142235270 | УДК: 614.72 | DOI: 10.21668/health.risk/2022.2.05

Текст научной статьи К задаче обоснования оптимальных параметров факторов риска образовательной среды детей школьного возраста по критериям антропометрических, психологических характеристик и соматического здоровья

В условиях реализации современных программ обучения учащиеся общеобразовательных организаций подвергаются сочетанному воздействию комплекса факторов риска, обусловленных особенностями организации учебного процесса. Интенсификация интеллектуальных нагрузок, уплотнение расписания занятий, возрастающая цифровизация процесса обу- чения на фоне ограничения двигательной активности детей, наличия погрешностей в организации школьного питания и несоответствия качества внутришколь-ной среды требованиям санитарного законодательства способствуют снижению уровня адаптационных возможностей растущего организма и формированию соматической патологии у школьников1 [1–4].

Анализ результатов динамической диспансеризации школьников свидетельствует о росте частоты регистрации хронической патологии органов пищеварения, эндокринной, нервной и сердечно-сосудистой систем, повышении уровня тревожности учащихся при переходе на более высокую ступень образования [5–9]. По данным различных авторов, за 30 лет среднее количество морфофункциональных отклонений у одного школьника, а также индекс полиморбидности хронических заболеваний увеличились в 1,6–2,4 раза [10, 11].

Современная модернизация системы образования строится в том числе на создании профильных образовательных организаций различной направленности (гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением предметов, кадетских корпусов), ставящих своей целью достижение результативности обучения и разрабатывающих в связи с этим широкий спектр обучающих программ и образовательных технологий [12–14]. В настоящее время основными факторами риска, оказывающими негативное влияние на состояние здоровья учащихся в рамках современного инновационного образовательного пространства, являются: превышение максимально допустимой гигиеническими нормативами учебной нагрузки, нарушение правил использования современных технических средств обучения, сочетание основного и дополнительного образования без учета единовременной нагрузки обучаемого, чрезмерная эмоциональная перегрузка [3, 15]. Анализ организации процесса обучения в профильных учебных заведениях свидетельствует, что их учащиеся испытывают более значительные учебные нагрузки по сравнению со сверстниками из общеобразовательных школ, что позволяет отнести школьников профильных образовательных организаций к группе риска по формированию школьно-обусловленной патологии [16].

Важнейшим фактором, влияющим на состояние здоровья растущего организма, является питание. По мнению ряда авторов, заболевания, возникающие в результате нарушений в питании, могут проявляться не только в детском возрасте, но и на более поздних этапах онтогенеза [17]. Результаты исследования фактического питания городских школьников показали, что более половины из них получают недостаточное количество продуктов животного происхождения (молока, кисломолочных изделий, сливочного масла, яиц, мяса, рыбы), овощей и фруктов. Наиболее распространенным продуктом питания у 60,0 % детей является картофель; избыточное количество макаронных изделий и круп получают 40,0 % школьников, кондитерских изделий – более 60,0 % [18, 19]. В связи с этим организация качественного школьного питания, а именно соответствие содержания в нем макро-, микронутриентов, общей калорийности блюд физиологическим и возрастным потребностям детей, приобретает все большую значимость [20–25].

В связи с тем что образовательные организации являются частью экологической системы города / села, значимое место среди факторов риска здоровью детского населения принадлежит негативному воздействию химической составляющей внутришколь-ной среды, атмосферного воздуха и потребляемой воды. В ряде исследований в воздухе средних общеобразовательных организаций выявлено сверхнормативное присутствие формальдегида, фенола, стирола, этилбензола и бензола, а у детей, посещающих данные школы, концентрации этих соединений в биосредах до 3 раз превышали допустимые уровни [26]. Хроническое ингаляционное и пероральное поступления загрязняющих веществ техногенного происхождения служат источником постоянной контаминации биосред школьников с последующим развитием общерезорбтивного и органотропного негативных эффектов [8, 27–29].

Несмотря на значительную часть времени, которую дети проводят в стенах образовательных организаций, нельзя недооценивать роль социально-экономических факторов семьи проживания ребенка, а также его внеучебной деятельности [30–32]. В.Р. Кучма с соавторами установили, что уровень двигательной активности у 59,8 % девочек и 43,1 % мальчиков школьного возраста не соответствует критериям Всемирной организации здравоохранения, при этом 30,0 % детей занимаются физкультурой только на школьных уроках, а продолжительность прогулок на открытом воздухе у 57,6 % школьников составляет менее двух часов в день [33]. Вместе с тем стремительно развивающееся информационно-интерактивное пространство вовлекает все большее количество детей в число пользователей. По данным Фонда развития Интернета, в среднем 91,0 % российских детей в возрасте 10–17 лет пользуются Интернетом, более 90,0 % имеют собственные мобильные телефоны [33].

На сегодняшний день недостаточно изучено влияние комплекса факторов образовательного процесса (организация учебного процесса, школьное питание, состояние внутришкольной среды) на показатели здоровья учащихся, не хватает данных о так называемых «недействующих» безопасных уровнях факторов риска образовательного процесса. Выявление особенностей и направленности воздействия факторов образовательного процесса на здоровье учащихся различных типов общеобразовательных организаций является актуальной задачей гигиенической науки на современном этапе.

Цель исследования – обоснование оптимальных параметров факторов риска, не оказывающих негативного воздействия на антропометрические, психологические характеристики и соматическое здоровье учащихся общеобразовательных учреждений.

Материалы и методы. Для изучения особенностей влияния образовательного процесса (организации учебного процесса, школьного питания, санитарно-гигиенического состояния внутришкольной и внешней среды) на здоровье учащихся проведено клинико-функциональное и лабораторное обследование 661 ребенка пяти общеобразовательных организаций по четырем различным типам организации учебного процесса: I тип – общеобразовательная школа, реализующая дополнительную образовательную программу естественнонаучной направленности (углубленное изучение предметов физико-математического цикла); II тип – общеобразовательная школа, реализующая дополнительную программу общеразвивающей направленности (углубленное изучение предметов гуманитарного цикла); III тип – общеобразовательная школа, реализующая дополнительную программу физкультурно-спортивной направленности (углубленное изучение предметов военной подготовки); IV тип – общеобразовательная школа краевого центра с высоким социально-экономическим уровнем семей; V тип – общеобразовательная школа муниципального центра со средним социально-экономическим уровнем семей. В ходе исследования было обследовано 282 ребенка первой ступени образования, 224 ребенка второй ступени и 155 подростков третьей ступени образования изучаемых школ.

Оценка показателей организации учебного процесса проводилась на основании их сравнительного анализа на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и гигиеническим нормативам действующего законодательства2. Изучение напряженности учебного процесса осуществлялось в соответствии с рекомендациями Всероссийского общества развития школьной и университетской медицины и здоровья3.

Оценка школьного питания учащихся выполнялась на основании данных меню-раскладок с расчетом химического состава (белки, жиры, углеводы, витамины В 1 , В 2 , С, А, минералы Са, Р, Mg, Fe), энергетической ценности и соотношения основных пищевых веществ предлагаемого рациона, которые, в свою очередь, соотносились с требованиями Сан-ПиН 2.3/2.4.3590-204. На основании данных дневников питания школьников за одну неделю выполнена сравнительная оценка соответствия фактического среднесуточного продуктового набора школьников рекомендуемым СанПиНом 2.3/2.4.3590-204.

Гигиеническая оценка качества атмосферного воздуха на территориях размещения общеобразовательных организаций, воздуха помещений и питьевой воды школ выполнялась на основании результатов натурных исследований. Пробы атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений школ отбирались согласно требованиям ГОСТ 17.2.3.01-865 и ГОСТ Р ИСО 16000-1-20076. Отборы проб воды ЦХПВ проводились в помещениях пищеблоков исследуемых школ в соответствии с ГОСТ 31862-20127, гигиеническая оценка качества питьевой воды выполнялась согласно ГН 2.1.5.1315-038. Для проведения лабораторных исследований качества атмосферного воздуха, воздуха помещений школ и питьевой воды использованы унифицированные стандартные методы: жидкостная хроматография высокого давления (формальдегид), газовая хроматография (ароматические углеводороды, хлороформ), спектрофотометрический (фенол) и масс-спектрометрический (свинец, марганец, хром, никель) методы. Исследования выполнялись в соответствии с действующими нормативно-методическими документами: МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.662–97, РД 52.04.186-89, ПНД Ф 14.1: 2: 3.171-009.

Медико-биологические исследования реализованы в соответствии с этическими принципами, изложенными в Хельсинкской декларации (1975) и Национальном стандарте РФ ГОСТ Р 52379–2005 «Надлежащая клиническая практика» (ICH E6 GCP)10. У всех обследованных детей в соответствии с Федеральным законом оформлено предварительное письменное информированное добровольное согласие законных представителей на проведение обследования.

Оценка социально-экономических факторов риска проводилась на основании результатов социологического исследования, выполненного методом раздаточного анкетирования, в ходе которого изучался состав семьи, образование и наличие постоянной работы у родителей, доход на одного члена семьи, условия проживания и наличие собственной комнаты у ребенка и т.д. Социологическое исследование включало анализ досуга ребенка (время ежедневных прогулок, манипуляций с девайсами, просмотра ТВ, занятий творчеством, посещения спортивных секций), наличия и характера дополнительного образования (занятия с репетитором, посещение учреждений дополнительного образования), продолжительности перерывов между различными видами образовательной деятельности, времени выполнения домашнего задания и т.д. Двигательная активность ребенка оценивалась по показателям регулярности занятий спортом, времени активных игр на свежем воздухе, частоте хождения пешком более 20 мин подряд и т.д.

В ходе клинического обследования все дети осмотрены педиатром, аллергологом, неврологом, гастроэнтерологом, ЛОР-врачом, кардиологом. Для оценки уровня физического развития детей и соматического здоровья проведены антропометрические исследования, биоимпедансометрия, ЭКГ, кардио-интервалография, УЗИ органов брюшной полости, комплекс общеклинических, биохимических и иммунологических исследований. Психологическое тестирование выполнялось с использованием системы компьютеризированной психологической диагностики Vienna Test System и компьютерного комплекса для психофизиологического тестирования «НС-Психотест» с оценкой времени реакции на раздражитель, скорости моторной функции, уровня внимания (RT-тест), состояния когнитивных функций (STROOP-тест), пространственной оперативной памяти (CORSI-тест), уровня психологического стресса (тест Люшера).

На основании результатов клинико-функционального и лабораторного обследования каждому ребенку установлен полный клинический диагноз.

Определение содержания в крови детей химических веществ техногенного происхождения (формальдегид, фенол, этилбензол, бензол, толуол, хлороформ, свинец, никель, хром, марганец) проводилось по стандартным методикам в соответствии с действующими нормативно-методическими документами: МУК 4.1.2111-06; МУК 4.1.2115-06; МУК 4.1.765-99; МУК 4.1.2108-06; МУК 4.1.3230-14;

МУК 4.1.3161-1411. Исследования выполнены в отделе химико-аналитических исследований ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» (зав. отделом д-р биол. наук Т.С. Уланова). Критериями оценки результатов химико-аналитических исследований биопроб (кровь) являлись референтные или региональные фоновые уровни.

Статистическую обработку результатов выполняли с применением стандартных методов статистики и математического анализа с помощью программы Statistica 6.0 и пакета статистических функций Microsoft Excel, 2010. Оценка влияния образовательного процесса (организация учебного процесса, школьное питание, состояние внутри-школьной среды) и социально-экономических факторов на антропометрические показатели и параметры компонентного состава тела, соматическое здоровье и психологическое состояние учащихся выполнена с применением метода однофакторного логистического регрессионного моделирования зависимостей «доза – вероятность ответа (эффект)» с оценкой значимости моделей по критерию Фишера ( F ) с указанием константы ( b 0), коэффициента регрессии ( b 1) и коэффициента детерминации Nagelkerke ( R 2). Статистически значимыми считали различия при уровне р ≤ 0,05. Общий вид логистической регрессионной модели:

_ 1 p i + e - bo+bi x) ’ где р – вероятность отклонения ответа от нормы; х – уровень экспозиции; b0, b1 – параметры математической модели.

Оценка «оптимальных» значений (x0) факторов образовательного процесса, не оказывающих негативного воздействия на организм, была выполнена на основе построения регрессионных моделей, отражающих влияние уровня экспозиции на показатель «отношение шансов» (OR), который характери- зует силу связи между значениями уровня экспозиции и ответом. В качестве критерия наличия связи принималось условие OR ≥ 1.

Для каждого значения факторов выполнялся расчет показателя отношения шансов, который проводился условным делением выборки на две части: ниже и выше текущего уровня маркера экспозиции. Для обоих интервалов рассчитывалась величина, характеризующая вероятность отклонения маркера ответа от нормы – p i- и p i+ соответственно как отношение числа наблюдений, отличающихся от нормы, к общему числу наблюдений. Отношение шансов для каждого наблюдения определялось по соотношению:

ORi

_ pi ! p i - pi/1 - p;

где i – индекс, отражающий номер наблюдения.

Оценка параметров зависимости показателя отношения шансов от значения экспозиции проводилась методом построения регрессионной модели в виде экспоненциальной функции:

OR _ ea0-a1 x где a0, a1 – параметры модели.

Расчет оптимального уровня фактора экспозиции ( x 0) по отношению к виду ответа проводился исходя из условия OR = 1 по соотношению:

x

a 0 a 1

Результаты и их обсуждение. Оценка показателей организации учебного процесса позволила установить, что в школе I типа на всех ступенях обучения наполняемость классов, общий объем аудиторной дневной и недельной нагрузки, длительность использования технических средств обучения на уроке превышали нормативы, установленные СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-202, а режим образовательного процесса (длительность перемен, перерывов между основными и факультативными занятиями, чередование различных по сложности предметов в течение дня и распределение учебной нагрузки в течение недели) являлся максимально напряженным среди всех анализируемых школ.

В школе II типа только у учащихся первой ступени образования общий объем аудиторной дневной и недельной нагрузки превышал максимально допустимые показатели, однако наполняемость классов на всех ступенях не соответствовала нормативу, в то время как режим образовательного процесса был близок к требованиям СП 2.4.3648-202.

В школе III типа только у учащихся третьей ступени объем аудиторной недельной нагрузки превышал максимально допустимую величину, а режим образовательного процесса на всех ступенях образования был близок к требованиям.

В школе IV и V типов у учащихся всех ступеней образования общий объем аудиторной дневной и недельной нагрузки, длительность использования технических средств обучения на уроке соответствовали требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-202, однако на всех ступенях образования нарушался режим организации учебного процесса.

Таким образом, для большинства исследованных школ факторами риска образовательного процесса, представляющими опасность для здоровья учащихся, являлись: наполняемость классов, недостаточная длительность перемен, перерывов между основными и факультативными занятиями, нарушение принципов чередования различных по сложности предметов в течение дня и распределение учебной нагрузки в течение недели. Следует отметить, что по совокупности нарушений требований СанПиН 1.2.3685-2 и СП 2.4.3648-202 к организации учебного процесса в школах, реализующих дополнительные образовательные программы различной направленности, процесс обучения является более напряженным, чем в школах со стандартными программами обучения.

Исследование организации питания показало, что для всех изученных школ при составлении меню характерно нарушение соотношения макронутриентов (увеличение содержания жиров и углеводов в 1,5–1,8 раза) и снижение содержания жизненно важных микронутриентов (витамины В1, В2, С, А, железо, кальций, магний, фосфор – от 5,0 до 45 %), а также несоответствие общей калорийности рациона рекомендуемым величинам4 (95–120 % потребности). Следует отметить, что данные нарушения как по абсолютным значениям, так и по частоте выявления наиболее характерны для школ, реализующих дополнительные программы обучения. Кроме того, в ходе исследования было установлено, что потребляемый современными школьниками суточный набор продуктов (с учетом домашнего питания, вклад которого составляет 76,0–92,2 %), не соответствует их возрастным физиологическим потребностям4. Учащиеся исследованных школ потребляют в 1,7–2,0 раза больше колбасных, в 1,4–1,5 раза – макаронных, в 7,8–8,0 раза – кондитерских изделий и в 1,6–3,8 раза меньше овощей, фруктов, рыбы и круп. Наиболее близкий к рекомен-дуемому4 суточный набор продуктов был установлен у учащихся школы III типа, в которой организовано трехразовое питание школьников.

В ходе санитарно-гигиенической оценки качества атмосферного воздуха на территориях размещения образовательных организаций было установлено, что содержание бензола (0,0025 ± 0,0004– 0,0190 ± 0,0027 мг/м3; ПДКсс = 0,1 мг/м3), этилбензола (< 0,002–0,0083 ± 0,0009 мг/м3; ПДКсс = 0,02 мг/м3), никеля (0,000009 ± 0,000002–0,000015 ± 0,0000035 мг/м3; ПДКсс = 0,01 мг/м3), свинца (0,000006 ± 0,000001– 0,000020 ± 0,000004 мг/м3; ПДКсс = 0,01 мг/м3), марганца (0,00004 ± 0,0000008–0,000183 ± 0,000038 мг/м3; ПДКсс = 0,001 мг/м3) и хрома (0,000013 ± 0,0000087– 0,000024 ± 0,000004 мг/м3; ПДКсс = 0,015 мг/м3) соответствовало требованиям СанПиН 2.1.6.1032-0112 и ГН 2.1.6.1338-0313, в то время как уровни фенола (0,0068 ± 0,0024–0,0075 ± 0,0019 мг/м3; ПДКсс = 0,006 мг/м3), формальдегида (0,0168 ± 0,0034 мг/м3; ПДКсс = 0,01 мг/м3) и толуола (0,0827 ± 0,0116 мг/м3; ПДКсс = 0,05 мг/м3) в 1,1–1,7 раза превышали ПДКсс. В воздухе помещений школ наиболее часто обнаруживалось повышенное содержание формальдегида (0,0124 ± 0,0025–0,02136 ± 0,0044 мг/м3; ПДКсс = 0,01 мг/м3), фенола (0,0062 ± 0,0016–0,0064 ± 0,0016 мг/м3; ПДКсс = 0,006 мг/м3) и толуола (0,0721 ± 0,0145–0,0737 ± 0,0103 мг/м3; ПДКсс = 0,05 мг/м3), содержание которых в 1,2–1,5 раза превышало ПДКсс. Качество питьевой воды по санитарногигиеническим показателям в образовательных организациях не соответствовало требованиям СанПиН 2.1.4.1074-0114 и ГН 2.1.5.1315-038 по содержанию хлороформа (0,138 ± 0,01–0,186 ± 0,007 мг/дм3; ПДКсс = 0,06 мг/дм3) и формальдегида (0,094 ± 0,002–0,123 ± 0,004 мг/дм3; ПДКсс = 0,05 мг/дм3), которое в 1,9–3,1 раза превышало действующие нормативы. В биосредах (кровь) учащихся всех ступеней образования исследуемых школ наиболее часто определялось повышенное содержание фенола (0,015 ± 0,005–0,084 ± 0,031 мкг/мл; фоновый уровень – 0,005 ± 0,001 мкг/мл), формальдегида (0,013 ± 0,008–0,0502 ± 0,0073 мкг/мл; фоновый уровень – 0,01 ± 0,001 мкг/мл), бензола (0,0002 ± 0,0001–0,009 ± 0,0003 мкг/мл; фоновый уровень – 0,0 мкг/мл), толуола (0,0003 ± 0,0001–0,0009 ± 0,0001 мкг/мл; фоновый уровень – 0,0 мкг/мл), этилбензола (0,0002 ± 0,0001–0,0005 ± 0,0003 мкг/мл; фоновый уровень – 0,0 мкг/мл), хлороформа (0,0002 ± 0,0001–0,0003 ± 0,0001 мкг/мл; фоновый уровень – 0,0 мкг/мл), марганца (0,014 ± 0,003–0,015 ± 0,002 мкг/мл; референтный уровень – 0,013 ± 0,004 мкг/мл), свинца (0,012 ± 0,0035–0,056 ± 0,0075 мкг/мл; референтный уровень – 0,01 ± 0,0067 мкг/мл), никеля (0,023 ± 0,009–0,026 ± 0,0055 мкг/мл; референтный уровень – 0,015 ± 0,007 мкг/мл) и хрома (0,0039 ± 0,0018–0,0072 ± 0,0008 мкг/мл; референтный уровень – 0,003 ± 0,002 мкг/мл).

Сравнительный анализ социально-экономических факторов показал, что для учащихся общеобразовательных школ, реализующих дополнительные образовательные программы (I, II, III типы), характерны в 1,6–1,7 раза более высокий уровень дохода на члена семьи, в 2,7–3,4 раза большая дополнительная образовательная нагрузка и в 1,1–3,5 раза более длительное время занятий физической культурой и спортом. Кроме того, количество родителей с высшим образованием у учащихся данных школ в 4,0–19,0 раза превышает соответствующий показатель в средних общеобразовательных школах (IV, V типы).

Результаты антропометрических исследований выявили, что для учащихся первых двух ступеней обучения общеобразовательных школ, реализующих дополнительные образовательные программы, характерно соответствие средних массо-ростовых показателей, величины экскурсии грудной клетки и ее окружности, а также кистевой динамометрии физиологической возрастной норме с увеличением на третьей ступени числа детей с резко дисгармоничным типом развития. Следует отметить, что максимальное число детей с показателями физического развития, соответствующими возрастной норме, было установлено в школе III типа. В средних общеобразовательных школах (IV, V типы) уже с первой ступени обучения наблюдалось увеличение числа детей с избытком массы тела и ожирением, а на третьей ступени – с резко дисгармоничным типом физического развития.

Динамический анализ данных биоимпедансо-метрии учащихся школы I типа показал, что характерные для школьников первой ступени обучения более высокие показатели индекса массы тела и до- ли жировой массы в 1,8–2,5 раза снижаются к старшим классам на фоне увеличения в 1,3–2,6 раза показателей фазового угла, активной клеточной и скелетно-мышечной массы, свидетельствующих об ускорении обменных процессов и росте физической активности детей (р = 0,02). В ходе исследования установлено, что учащихся школы II типа отличает хорошая физической подготовка, тренированность и двигательная активность на протяжении всех ступеней образования, следствием чего являются интенсивные обменные процессы и увеличение к выпускным классам в 3,2 раза значений скелетно-мышечной массы, соответствующих физиологической норме (р = 0,003). Максимально гармоничный и близкий к физиологической возрастной норме рост показателей состава тела установлен у учащихся школы III типа – результаты биоимпедансометрии свидетельствуют о лучшей физической подготовке, двигательной активности учащихся на всех уровнях образования, что сопровождается в 1,2–2,7 раза более высокими показателями физической и метаболической активности, доли активной и скелетномышечной массы (р < 0,001). Для учащихся школ IV и V типов характерно увеличение с возрастом в 2,0–2,3 раза числа учеников, у которых значения индекса массы тела и доли жировой массы превышают норму в 1,4–1,8 раза (р = 0,02); вместе с тем значения активной клеточной массы и скелетномышечной массы ниже нормы регистрировались у 14,0–31,0 % выпускников, в то время как на первых ступенях образования – лишь в единичных случаях.

Анализ заболеваемости учащихся показал достоверный рост к третьей ступени образования числа случаев патологии глаза и его придаточного аппарата во всех образовательных организациях. Регистрация максимального числа случаев проявления патологии данного класса характерна для школы I типа (71,6 %). Минимальное количество случаев проявления патологии глаза диагностировано в школе III типа (23,0 %). У старшеклассников школы II, IV и V типов патология глаза зафиксирована в 51,6–62,5 % случаев. Кроме этого, в школах данного типа отмечен значительный рост частоты регистрации болезней органов пищеварения, которые зафиксированы у 91,7–100 % учащихся. Для учеников школы I типа в виде тенденций прослеживается рост заболеваемости болезнями нервной системы. Несмотря на отсутствие значимых различий, прослеживается рост числа случаев заболеваний эндокринной системы, что характерно для всех школ, за исключением школы I типа, в которой имеет место обратная тенденция.

Оценка влияния комплекса факторов на параметры компонентного состава тела учащихся продемонстрировала, что содержание в крови фенола и хрома ( R 2 = 0,55–0,71; р < 0,001) снижает вероятность формирования физиологически активной клеточной массы; в то же время повышает вероятность ее соответствия возрастным значениям поступление с пищей железа, витаминов С и В 1 ( R 2 = 0,34–0,56;

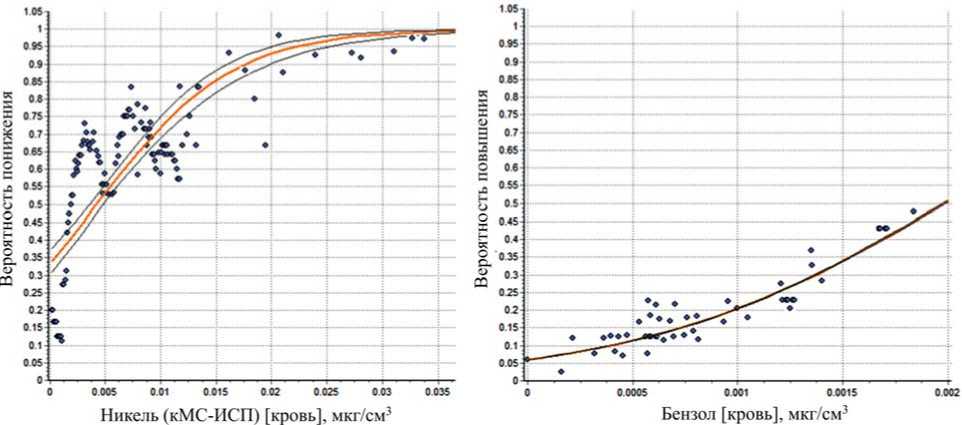

р < 0,001). Вероятность физиологического формирования cкелетно-мышечной массы повышается при сбалансированном поступлении с питанием кальция, магния, фосфора и белка ( R 2 = 0,23–0,86; р < 0,001) и снижается, особенно на третьей ступени образования, при повышенном содержании в крови никеля и формальдегида ( R 2 = 0,30–0,45; р < 0,001) (рисунок).

На формирование активной клеточной массы и скелетно-мышечной массы на первой ступени образования факторы учебного процесса оказывают влияние в меньшей степени ( R 2 = 0,23–0,34; р < 0,001), в то время как на второй и третьей ступенях увеличение учебных нагрузок имеет в 2,2–3,9 раза большее влияние на формирование данных компонентов тела ( R 2 = 0,75–0,89, р < 0,001). Формирование тощей (безжировой) массы тела на первой ступени достоверно снижает повышение монотонности нагрузок и напряженности учебного труда ( R 2 = 0,79–0,84; р < 0,001), на второй ступени большее влияние по результатам моделирования оказывает сокращение продолжительности перемен и уменьшение индекса восстановления ( R 2 = 0,87–0,98; р < 0,001). В меньшей степени на уровень тощей массы влияет повышение уровня хрома и формальдегида в крови ( R 2 = 0,62 и 0,11 соответственно; р < 0,001); на третьей ступени достоверно выше влияние магния и белка в школьном питании на формирование тощей массы ( R 2 = 0,76 и 0,34 соответственно; р < 0,001). Показатели основного обмена на первой и второй ступенях в большей степени снижают такие факторы учебного процесса, как повышение учебной нагрузки, снижение продолжительности перемен и показателя индекса восстановления ( R 2 = 0,87–0,98; р < 0,001), на третьей ступени факторы учебного процесса оказывают в 3,2–3,6 раза меньшее влияние ( R 2 = 0,27; р < 0,001). Качество обменных процессов снижает увеличение концентрации хрома в крови

( R 2 = 0,74; р < 0,001) и в меньшей степени – формальдегида ( R 2 = 0,49; р < 0,001).

Повышают вероятность накопления жировой массы и увеличения индекса массы тела учащихся первой ступени образования такие факторы учебного процесса, как снижение учебной нагрузки и ее интеллектуальной составляющей, сокращение продолжительности перемен ( R 2 = 0,74–0,87; р < 0,001), в то время как повышение концентрации хрома в крови снижает вероятность ее формирования ( R 2 = 0,54–0,87; р < 0,001). На второй ступени влияние перечисленных выше факторов учебного процесса в 3,7–14,5 раза меньше ( R 2 = 0,06–0,20; р < 0,001). На первых ступенях образования значительно влияние бензола – содержание его в крови детей повышает вероятность избыточного накопления жировой массы ( R 2 = 0,44–0,56; р < 0,001) (см. рисунок). У подростков третьей ступени влияние всех факторов учебного процесса на формирование жировой массы тела незначительно ( R 2 = 0,09–0,28; р < 0,001). Потребление белков, жиров и углеводов приобретает большую значимость на второй и третьей ступенях образования ( R 2 = 0,15–0,52 и R 2 = 0,20–0,40 соответственно; р < 0,001). Результаты анализа продемонстрировали, что на первой ступени образования содержание свинца и никеля в крови снижает показатели роста ( R 2 = 0,42; р < 0,001), в то время как на второй и третьей ступенях максимальное значение приобретает поступление с пищей микронутриентов – вероятность соответствия ростовых показателей возрастной норме повышается при соблюдении нормативов питания по содержанию кальция, фосфора, железа, витаминов В 1 , В 2 , С ( R 2 = 0,23–0,65; р < 0,001).

Оценка влияния комплекса факторов на структуру заболеваемости учащихся по результатам математического моделирования показала, что на манифестацию заболеваний сердечно-сосудистой системы

Никель [кровь] – скелетно-мышечная масса (центиль)

Бензол [кровь] – жировая масса (центиль)

а

б

Рис. Влияние никеля ( а ) и бензола ( б ) на формирование скелетно-мышечной массы и жировой массы тела учащихся

максимальное влияние оказывает содержание в крови детей никеля, бензола, свинца (R2 = 0,70–0,86; р < 0,001) и повышение учебных нагрузок в день (R2 = 0,67; р < 0,001), в меньшей степени – сокращение перемен и индекса восстановления (R2 = 0,26–0,44; р < 0,001). На третьем уровне в 1,9–2,4 раза большее значение в возникновении данного класса болезней приобретает сокращение перемен и индекса восстановления (R2 = 0,83– 0,89; р < 0,001). Увеличивает вероятность развития заболеваний нервной системы регулярное превышение калорийности школьного питания (R2 = 0,90; р < 0,001), а также недополучение магния, витамина В1 (R2 = 0,53–0,59; р < 0,001) и присутствие в крови свинца, формальдегида и фенола (R2 = 0,47–0,81; р < 0,001). Максимально повышают вероятность развития данного класса заболеваний такие факторы учебного процесса, как увеличение числа уроков в день и повышение монотонности учебного труда (R2 = 0,75–0,80; р < 0,001), в меньшей степени – превышение дневной учебной и эмоциональной нагрузки (R2 = 0,23–0,31; р < 0,001). Повышает вероятность развития болезней мочеполовой, пищеварительной и дыхательной систем присутствие в крови хлороформа, никеля, формальдегида, хрома, свинца и фенола (R2 = 0,57–0,86; р < 0,001). Развитие патологии пищеварительной системы также могут провоцировать факторы учебного процесса: увеличение числа уроков в день и монотонность учебного труда, превышение нормативов дневной учебной нагрузки (R2 = 0,57–0,86; р < 0,001), в меньшей степени – сокращение продолжительности перемен и индекса восстановления (R2 = 0,22–0,27; р < 0,001), а также дефицит магния (R2 = 0,74; р < 0,001). На третьем уровне образования повышают вероятность развития данных заболеваний дефицит белка, витамина С (R2 = 0,55–0,75; р < 0,001) и избыток жиров (R2 = 0,25; р < 0,001) в школьном питании. В меньшей степени повышают вероятность развития болезней органов дыхания монотонность, напряженность учебного процесса, увеличение уроков в день, а также присутствие в биосредах толуола (R2 = 0,21–0,72; р < 0,001). Дальнейший анализ моделей показал прямую зависимость между возникновением заболеваний глаза, его придаточного аппарата и повышением концентрации формальдегида в крови (R2 = 0,24–0,73; р < 0,001), хроническим недополучением со школьным питанием витаминов А и С (R2 = 0,32–0,87; р < 0,001), а также повышением эмоциональных, интеллектуальных нагрузок и рекомендуемым количеством уроков в день (R2 = 0,36–0,63; р < 0,001). У детей первой ступени образования имеет место зависимость между повышением социально-экономического уровня семьи ребенка и развитием у него заболеваний данного класса (R2 = 0,64; р < 0,001). Проявление заболеваний кожи и подкожной клетчатки индуцирует повышение в крови хрома и никеля (R2 = 0,65–0,82; р < 0,001), а также ряд факторов учебного процесса – повышение монотонности учебных нагрузок, напряженности учебного про- цесса и дневной учебной нагрузки (R2 = 0,76–0,80; р < 0,001). На третьей ступени значение данных факторов в развитии патологии кожи снижается в 1,3–1,5 раза (R2 = 0,52–0,59; р < 0,001). Провоцирующими факторами заболеваний костно-мышечной системы вероятностно являются превышение в школьном питании общей калорийности блюд, дефицит витамина С (R2 = 0,74–0,86; р < 0,001), в меньшей степени – углеводного компонента и повышение уровня свинца и марганца (R2 = 0,29–0,38; р < 0,001). Влияние таких факторов учебного процесса, как увеличение количества уроков в день, повышение напряженности учебного труда и интеллектуальной составляющей, на первой ступени образования практически равнозначны (R2 = 0,45–0,58; р < 0,001). На второй ступени в 1,1–2,0 раза большую значимость в развитии данного класса заболеваний приобретают повышение учебной нагрузки, увеличение количества уроков в день и сокращение длительности перемен (R2 = 0,63–0,89; р < 0,001). На заболевания эндокринной системы на первой и второй ступенях в большей степени оказывают влияние превышение углеводной составляющей, дефицит белка и витаминов С и В1 в школьном питании (R2 = 0,39–0,70; р < 0,001); на третьей ступени в 2,5–3,9 раза большее значение приобретает сокращение продолжительности перемен (R2 = 0,86; р < 0,001) (табл. 1).

Оценка влияния комплекса факторов на результаты психологического тестирования учащихся продемонстрировала, что повышение монотонности учебного процесса, увеличение количества уроков в день / неделю, возрастание интеллектуальных и эмоциональных нагрузок снижают зрительно-пространственную краткосрочную память ( R 2 = 0,16–0,66; р < 0,0001), вместе с тем увеличение индекса восстановления вероятностно повышает результативность Corsi-тестирования ( R 2 = 0,25; р < 0,0001). Когнитивную ригидность достоверно снижает увеличение интеллектуальных нагрузок и режима образовательной деятельности (STROOP-тест) ( R 2 = 0,48–0,53; р < 0,0001). Время реакции при прохождении тестирования (STROOP-тест) вероятностно увеличивается при повышении интеллектуальных нагрузок, длительности учебного времени и сокращении продолжительности перемен на первой ступени образования ( R 2 = 0,19–0,27; р < 0,0001); при увеличении интеллектуальной и дневной учебной нагрузки – на второй ступени ( R 2 = 0,14–0,38; р < 0,0001). На третьей ступени зрительно-пространственную память достоверно ухудшает повышение учебной нагрузки, длительности учебного времени ( R 2 = 0,17–0,18; р < 0,0001), вместе с тем при увеличении индекса восстановления и продолжительности перемен вероятность удовлетворительного прохождения Corsi-тестирования повышается (R 2 = 0,12–0,25; р < 0,0001). На показатели когнитивной гибкости и времени реакции при прохождении тестирования факторы учебного процесса оказывают в 1,3–2,8 раза меньшее влияние ( R 2 = 0,08–0,09; р < 0,0001).

Таблица 1

Модели связи параметров образовательного процесса со структурой заболеваемости учащихся первой ступени образования

|

Показатель учебной нагрузки |

Заболевания |

b 1 |

Ошибка |

Критерий Фишера ( F ) |

Достоверность модели ( p ) |

Коэффициент детерминации ( R2 ) |

НУ* |

|

Длительность перемен, мин |

Болезни системы кровообращения |

–0,002 |

1E-08 |

398,72 |

< 0,001 |

0,44 |

– |

|

Индекс восстановления, усл. ед. |

–3,38 |

0,10 |

109,84 |

< 0,001 |

0,26 |

0,32 |

|

|

Учебная нагрузка в день, баллы |

0,43 |

0,0004 |

506,65 |

< 0,001 |

0,67 |

– |

|

|

Длительность перемен, мин |

Болезни эндокринной системы |

–0,001 |

5E-08 |

39,81 |

< 0,001 |

0,07 |

387,2 |

|

Индекс восстановления, усл. ед. |

–2,45 |

0,49 |

12,32 |

0,002 |

0,03 |

0,29 |

|

|

Интеллектуальные нагрузки, баллы |

1,73 |

0,01 |

313,05 |

< 0,001 |

0,58 |

– |

|

|

Количество уроков в день |

0,27 |

0,009 |

8,68 |

0,004 |

0,03 |

– |

|

|

Монотонность нагрузок, баллы |

0,39 |

0,0009 |

162,65 |

< 0,001 |

0,42 |

– |

|

|

Учебная нагрузка в неделю, баллы |

0,009 |

1,79Е-09 |

42,15 |

< 0,001 |

0,16 |

– |

|

|

Эмоциональные нагрузки, баллы |

1,62 |

0,02 |

110,45 |

< 0,001 |

0,33 |

– |

|

|

Длительность перемен за неделю, мин |

Болезни пищеварительной системы |

–0,001 |

2Е-08 |

137,05 |

< 0,001 |

0,26 |

273,5 |

|

Индекс восстановления, усл. ед. |

–3,15 |

0,14 |

70,91 |

< 0,001 |

0,22 |

0,25 |

|

|

Количество уроков в неделю |

0,08 |

0,0002 |

34,85 |

< 0,001 |

0,10 |

23,8 |

|

|

Количество уроков в день |

1,66 |

0,008 |

348,30 |

< 0,001 |

0,52 |

– |

|

|

Количество уроков в день |

Болезни нервной системы |

1,03 |

0,021 |

51,4 |

< 0,001 |

0,14 |

– |

|

Монотонность нагрузок, баллы |

2,10 |

0,005 |

994,79 |

< 0,001 |

0,82 |

– |

|

|

Учебная нагрузка в неделю, баллы |

0,02 |

1,4Е-05 |

27,53 |

< 0,001 |

0,08 |

127,2 |

|

|

Эмоциональные нагрузки, баллы |

2,30 |

0,08 |

66,96 |

< 0,001 |

0,23 |

1,1 |

|

|

Интеллектуальные нагрузки, баллы |

Болезни глаза |

1,19 |

0,004 |

377,43 |

< 0,001 |

0,63 |

– |

|

Количество уроков в неделю |

0,06 |

0,0005 |

9,20 |

0,003 |

0,03 |

25,0 |

|

|

Количество уроков в день |

2,19 |

0,02 |

270,32 |

< 0,001 |

0,46 |

– |

|

|

Количество уроков в неделю |

Болезни органов дыхания |

0,18 |

0,0004 |

85,34 |

< 0,001 |

0,21 |

23,6 |

|

Количество уроков в день |

2,91 |

0,01 |

822,93 |

< 0,001 |

0,72 |

– |

|

|

Длительность учебного времени, мин |

Болезни костномышечной системы |

0,001 |

6Е-08 |

22,53 |

< 0,001 |

0,07 |

– |

|

Интеллектуальные нагрузки, баллы |

2,28 |

0,03 |

182,18 |

< 0,001 |

0,45 |

– |

|

|

Количество уроков в неделю |

0,09 |

0,0002 |

48,52 |

< 0,001 |

0,13 |

23,7 |

|

|

Количество уроков в день |

1,56 |

0,006 |

430,62 |

< 0,001 |

0,58 |

– |

П р и м е ч а н и е : * НУ – недействующий уровень.

Оценка влияния химических веществ техногенного происхождения продемонстрировала, что когнитивные функции учащихся на всех ступенях образования в равной степени могут снижаться при повышении в крови концентрации марганца, свинца, никеля (R2 = 0,29–0,75; р < 0,001), а также фенола и хлороформа (R2 = 0,10–0,16; р < 0,001) с повышением значимости в 5,3–5,6 раза влияния фенола и хлороформа к третьей ступени (R2 = 0,56–0,85; р < 0,001). Повышение концентрации никеля на первой ступени (R2 = 0,25; р < 0,001), фенола и хлороформа – на второй ступени (R2 = 0,0,27–0,59; р < 0,001) и марганца, никеля – на третьей ступени (R2 = 0,58; р < 0,001) может снижать зрительно-пространственную краткосрочную память. Повышение концентрации магния, никеля, свинца, фенола и присутствие хлороформа снижают скорость психологических реакций на всех ступенях образования (RT-тест) (R2 = 0,11–0,88; р < 0,001). Оценка влияния питания на результаты психологического тестирования показала, что гибкость когнитивных процессов детей первой ступени образования снижает хронический дефицит в школьном питании белка, кальция, витамина С (R2 = 0,30–0,74; р < 0,0001) и в 2,5–2,7 раза меньшей степени – избыток углеводов и превышение общей калорийности блюд (R2 = 0,12–0,27; р < 0,0001). Когнитивную ригидность детей второй ступени уменьшает дефицит белка, кальция, витаминов С, В1, избыток углеводов (R2 = 0,34–0,78; р < 0,0001), и в 2,6–5,2 раза меньшей степени – дефицит железа и превышение общей калорийности блюд (R2 = 0,13–0,15; р < 0,0001). Зрительно-простран- ственную память детей первой ступени ухудшает дефицит кальция, витамина С, превышение жиров (R2 = 0,51–0,95; р < 0,0001) и в меньшей степени – дефицит витаминов А, В2 и белка (R2 = 0,07–0,37; р < 0,0001) Данный показатель у детей второй ступени зависит от большего числа компонентов питания, в частности – железа, фосфора, кальция, витаминов А, В1, В2, белков, жиров (R2 = 0,25–0,58; р < 0,0001). Время реакции при прохождении психологического тестирования достоверно снижает дефицит кальция, белка (R2 = 0,58–0,84; р < 0,0001) и в меньшей степени – магния, витамина С и превышение углеводного компонента (R2 = 0,13–0,27; р < 0,0001) – на первой и третьей ступенях; и дефицит магния, витамина С, белка, железа и кальция – на второй ступени (R2 = 0,15–0,66; р < 0,0001). Оценка результатов моделирования влияния социально-экономических факторов показала зависимость снижения когнитивных функций от увеличения напряженности внешкольного учебного процесса (R2 = 0,30–0,71; р < 0,001) на всех ступенях образования, в то время как увеличение двигательной активности повышает гибкость когнитивных процессов (R2 = 0,28–0,32; р < 0,001), на второй и третьей ступенях – в 1,8–2,5 раза большей степени (R2 = 0,27–0,81; р < 0,001). Результативность рабочей памяти имеет прямую зависимость от повышения социально-экономического уровня семьи и воздействия табачного дыма на ребенка, однако доля данных факторов в числе прочих на всех ступенях образования составляет не более 6,0–10,0 % и 17,0–27,0 % соответственно (R2 = 0,03–0,12; р < 0,001–0,02).

Таким образом, повышенная напряженность учебного процесса, контаминация крови детей загрязняющими веществами техногенного происхождения, несоблюдение оптимального макро-, микронутриентного баланса, общей калорийности при организации школьного питания, а также факторы социально-экономического характера повышают вероятность нарушений со стороны физического развития детей, индуцируют риски возникновения широкого спектра соматической патологии, функциональных нарушений и психологического статуса ребенка.

Вместе с тем вышеперечисленные факторы не оказывают негативного влияния на антропометрические, психологические характеристики и соматическое здоровье, если их параметры соответствуют величинам (оптимальные значения), установленным в ходе математического моделирования (табл. 2).

Таким образом, во всех обследованных общеобразовательных организациях в разной степени имело место отступление от рекомендованных санитарно-гигиенических нормативов и оптимальных значений, полученных в ходе исследования. Так, продолжительность суммарной образовательной нагрузки у детей первой ступени школы I и III типов составляла 900–1350 мин в неделю (оптималь- ное значение – 984,3), продолжительность перемен в школах IV и V типов достигала лишь 222 мин/нед. (оптимальное значение – 345,6). Учебная нагрузка имела минимальные значения в школе III типа – 22,0 балла в день, 131,0 балла в неделю и максимальные – в школе I типа – 34,0 и 203,0 балла соответственно (оптимальные значения – 22,0 / 130,0).

При организации питания в меню всех школ также выявлены нарушения. Максимальный дефицит макронутриентов установлен в школе I типа (45,0 %), минимальный – в школах IV и V типов (5,0 %); в школах II и III типов зафиксировано их превышение в 1,2–1,6 раза. Минимальный дефицит микронутриентов установлен в школе I типа (кальций, витамин А), максимальный – в школе III типа (В 1 , В 2 , С, А, железо, кальций, магний, фосфор). Следует отметить недостаток кальция в рационах всех общеобразовательных организаций.

При анализе результатов исследования контаминации крови учащихся загрязняющими веществами установлено превышение региональных фоновых и референтных значений по фенолу и свинцу у детей всех ступеней образования во всех образовательных организациях.

Выводы. Одновременное воздействие факторов риска образовательной среды на фоне комплекса неблагоприятных внешне- и внутрисредовых параметров, социально-экономических условий жизни (нарушения в организации учебного процесса, дисбаланс макро-, микронутриентных компонентов школьного питания, контаминация биосред учащихся химическими веществами техногенного происхождения, факторы риска внешкольной среды) вызывает отклонения при формировании компонентного состава тела, повышает уровень заболеваемости, нарушает психологический статус ребенка.

На примере четырех различных типов школ разработаны методические подходы к обоснованию оптимальных параметров (или их диапазонов) образовательной и внеобразовательной среды, не вызывающих недопустимого риска нарушения здоровья детей. Разработанные подходы позволяют уточнять конкретные безопасные уровни различных видов нагрузки в условиях сочетанных многофакторных воздействий.

Установленные параметры факторов риска, не оказывающие отрицательного воздействия на организм учащихся при сочетанном влиянии, актуализируют необходимость соблюдения комплекса мер при организации учебного процесса, школьного питания, улучшения экологической обстановки, повышения эффективности водоподготовки и качества питьевой воды, а также создания педагогическо-родительского взаимодействия по устранению пробелов в образовании родителей по вопросам обеспечения детям здоровьесберегающей внешкольной среды.

Таблица 2

Оптимальные значения факторов риска, не оказывающие негативного эффекта при одновременном воздействии на организм учащихся различных уровней образования

|

Фактор риска |

Элементы факторов риска |

Уровень образования |

||

|

I |

II 1 |

III |

||

|

Оптимальные значения (нормативные значения) |

||||

|

о Рн С JS 3 E 10 T ^ |

Суммарная образовательная нагрузка, мин/нед. |

984,3 (840,0–1170,0) |

1326,4 (1305,0–1620,0) |

1494,0 (1530,0–1665,0) |

|

Длительность перемен, мин/нед |

345,6 (250,0–360,0) |

454,7 (250,0–420,0) |

468,8 (300,0–480,0) |

|

|

Индекс восстановления, усл. ед. |

0,3 |

– |

– |

|

|

Среднее количество уроков, в день |

4,6 (4,0–5,0) |

– |

– |

|

|

Учебная предметная нагрузка, в день/нед., баллы |

22,0/130,6 (–/–) |

40,4/214,0 (–/–) |

44,0/257,0 (–/–) |

|

|

Интеллектуальные нагрузки, баллы |

2,1 (2,3–3,3) |

– |

– |

|

|

Эмоциональные нагрузки, баллы |

1,1 (1,3–2,3) |

– |

– |

|

|

Монотонность учебного труда, баллы |

1,8 (2,3–2,8) |

– |

– |

|

|

Напряженность учебного труда, баллы |

1,7 (1,8–2,7) |

– |

– |

|

|

О Я IO о О й 3 я^ S § Й н О с |

Железо, мг |

3,7 (2,4–3,0) |

5,8–6,4 (5,4–6,3) |

6,0–6,8 (5,4–6,3) |

|

Магний, мг |

64,5–75,7 (50,0–62,5) |

108,8 (90,0–105,0) |

100,2–108,1 (90,0–105,0) |

|

|

Фосфор, мг |

260,7 (220,0–275,0) |

426,8 (360,0–420,0) |

428,4 (360,0–420,0) |

|

|

Кальций, мг |

260,6–286,2 (220,0–275,0) |

360,3 (360,0–420,0) |

383,9–414,6 (360,0–420,0) |

|

|

Витамин А, мг |

0,1–0,2 (0,2) |

0,2 (0,3) |

0,3 (0,3) |

|

|

Витамин В1, мг |

0,3 (1,2–0,3) |

0,4–0,5 (0,4–0,5) |

0,5 (0,4–0,5) |

|

|

Витамин В2, мг |

0,3–0,5 (0,3–0,4) |

0,5 (0,5–0,6) |

0,5 (0,5–0,6) |

|

|

Витамин С, мг |

11,8–18,4 (12,0–15,0) |

20,0–22,1 (21,0–24,5) |

23,3–24,4 (21,0–24,5) |

|

|

Белки, г |

19,3 (15,4–19,3) |

32,6 (27,0–31,5) |

32,3 (27,0–31,5) |

|

|

Жиры, г |

20,0–21,8 (15,8–19,8) |

31,6–32,5 (27,6–32,2) |

32,8–34,9 (27,6–32,2) |

|

|

Углеводы, г |

81,4 (67,0–83,8) |

115,3 (114,9–134,2) |

124,9 (114,9–134,2) |

|

|

Калорийность, Ккал |

585,0–590,0 (470,0–587,5) |

846,0 (816,0–952,0) |

875,7 (816,0–952,0) |

|

|

® g я я о и § |

Фенол |

0,007 (0,005 ± 0,001) |

0,001 (0,005 ± 0,001) |

0,009 (0,005 ± 0,001) |

|

Формальдегид |

0,004 (0,01 ± 0,001) |

0,005 (0,01 ± 0,001) |

0,005 (0,01 ± 0,001) |

|

|

Марганец |

0,003 (0,013 ± 0,004) |

0,003 (0,013 ± 0,004) |

0,003 (0,013 ± 0,004) |

|

|

Свинец |

0,005 (0,01 ± 0,0067) |

0,007 (0,01 ± 0,0067) |

0,010 (0,01 ± 0,0067) |

|

|

Никель |

0,006 (0,015 ± 0,007) |

0,010 (0,015 ± 0,007) |

0,011 (0,015 ± 0,007) |

|

|

Хром |

0,007 (0,003 ± 0,002) |

0,010 (0,003 ± 0,002) |

0,013 (0,003 ± 0,002) |

|

|

” & = 1 и |

Социально-экономический статус, баллы |

0,3 |

1,4 |

1,6 |

|

Досуг ребенка, баллы |

1,2 |

2,1 |

2,1 |

|

|

Напряженность учебного процесса, баллы |

1,0 |

1,3 |

1,3 |

|

|

Двигательная активность, баллы |

0,5 |

1,7 |

1,7 |

|

Целесообразно в программу ежегодных медицинских осмотров детей включать биоимпеданс-ный анализ, вести наблюдение за заболеваемостью детей в течение учебного года, а также проводить психологическое тестирование. Существует настоятельная необходимость разработки стандартизованной методики оценки показателей напряженности учебного процесса для второй и третьей ступеней образования.

Вместе с тем проведенные исследования были ограничены пятью средними школами городов Пермского края. Целесообразно расширить дан- ные исследования и распространить их в том числе на общеобразовательные организации других субъектов Российской Федерации с целью дальнейшей актуализации соответствия действующих нормативов физиологическим потребностям учащихся и безопасности их жизнедеятельности в современных условиях.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы К задаче обоснования оптимальных параметров факторов риска образовательной среды детей школьного возраста по критериям антропометрических, психологических характеристик и соматического здоровья

- Прахин Е.И., Гуров В.А., Пономарева Э.В. Психосоматические особенности детей в медико-педагогическом мониторинге здоровье формирующей деятельности школ // Гигиена и санитария. - 2018. - Т. 97, № 7. - С. 635-641. DOI: 10.47470/0016-9900-2018-97-7-635-641

- Шарапов А.Н. Нейроэндокринные аспекты стресса и расстройств поведения у подростков // Новые исследования. - 2017. - Т. 53, № 4. - С. 15-33.

- Обоснование профиля биомаркеров негативных эффектов у детей в условиях сочетанного воздействия факторов внешней и образовательной сред / Ю.В. Кольдибекова, М.А. Землянова, Н.В. Зайцева, М.Ю. Цинкер, В.М. Ухабов // Гигиена и санитария. - 2020. - Т. 99, № 11. - С. 1236-1245. DOI: 10.47470/0016-9900-2020-99-11-1236-1245

- Health complaints among adolescents in Norway: A twenty-year perspective on trends / T. Potrebny, N. Wiium, A. Haugstvedt, R. Sollesnes, T. Torsheim, B. Wold, F. Thuen // PLoS One. - 2019. - Vol. 14, № 1. - P. e0210509. DOI: 10.1371/journal.pone.0210509

- Смагулов Н.К., Смагулов М.Н. Математическая оценка функционального напряжения организма школьников в процессе подготовки и сдачи единого национального тестирования // Гигиена и санитария. - 2018. - Т. 97, № 9. -С. 858-863. DOI: 10.18821/0016-9900-2018-97-9-858-863

- Мыльникова И.В., Богданова О.Г. Алиментарно-зависимая заболеваемость детей разных возрастных групп (на примере промышленного центра Иркутской области) // Гигиена и санитария. - 2020. - Т. 99, № 10. - С. 1139-1144. DOI: 10.47470/0016-9900-2020-99-10-1139-1144

- Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению дискинезии желчевыводящих путей / В.Т. Ивашкин, И.В. Маев, Ю.О. Шульпекова, Е.К. Баранская, А.В. Охлобы-стин, А.С. Трухманов, Т.Л. Лапина, А.А. Шептулин // Российский журнал гастроэнетерологии, гепатологии, коло-проктологии. - 2018. - Т. 28, № 3. - С. 63-80.

- Сетко И.М., Сетко Н.П. Современные проблемы состояния здоровья школьников в условиях комплексного влияния факторов среды обитания // Оренбургский медицинский вестник. - 2018. - Т. VI, № 2 (22). - С. 4-13.

- Child and adolescent health in Europe: monitoring implementation of policies and provision of services / A.Y. Aleman-Diaz, S. Backhaus, L.L. Siebers, O. Chukwujama, F. Fenski, C.N. Henking, K. Kaminska, A. Kuttumuratova, M.W. Weber // Lancet Child Adolesc. Health. - 2018. - Vol. 2, № 12. - P. 891-904. DOI: 10.1016/s2352-4642(18)30286-4

- Комплексная оценка состояния здоровья городских школьников по данным углубленных медицинских осмотров / Е.С. Богомолова, Ю.Г. Кузмичев, Т.В. Бадеева, А.Н. Писарева, М.В. Ашина, С.Н. Ковальчук // Медицинский альманах. - 2016. - Т. 42, № 2. - С. 63-66.11. Вклад отдельных возрастных групп населения в формирование общей заболеваемости по данным обращаемости в федеральных округах Российской Федерации / А.А. Савина, С.А. Леонов, И.М. Сон, С.И. Фейгинова // Социальные аспекты здоровья населения. - 2018. - Т. 61, № 3. - С. 1.

- Гигиена детей и подростков в современной школьной медицине / В.Р. Кучма, С.Г., Сафонкина В.В. Молдованов, Н.Ю. Кучма // Гигиена и санитария. - 2017. - Т. 96, № 11. - С. 1024-1028. DOI: 10.18821/0016-9900-2017-96-11-1024-1028

- Ткачук Е.А., Ефимова Н.В., Мыльникова И.В. Оценка напряжённости учебного труда и адаптационного потенциала учащихся общеобразовательных учреждений традиционного и профильного типов // Гигиена и санитария. -2019. - Т. 98, № 10. - С. 1129-11234. DOI: 10.18821/0016-9900-2019-98-10-1129-1134

- Вазлеев В.А. Содержание кадетского воспитания и образования // Молодой ученый. - 2018. - Т. 189, № 3. -С. 178-181.

- Мухаметзянов И.Ш. Медицинские аспекты информатизации образования. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФГБНУ «ИУО РАО», 2017. - 168 с.

- Рукавкова Е.М. Гигиенические особенности организации учебного процесса в классах с углубленным изучением ряда предметов // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Естественные, технические и медицинские науки. - 2014. - Т. 1, № 7. - С. 169-170.

- Association between sugar-sweetened and artificially sweetened soft drinks and type 2 diabetes: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies / D.C. Greenwood, D.E. Threapleton, C.E.L. Evans, C.L. Cleghorn, C. Nykjaer, C. Woodhead, V.J. Burley // Br. J. Nutr. - 2014. - Vol. 112, № 5. - P. 725-734. DOI: 10.1017/S0007114514001329

- Портнов Н.М., Мосов А.В. Ключевые продукты в организованном детском питании // Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. - 2015. - № 4. - С. 22-27.

- Состояние фактического питания детей школьного возраста / С.Н. Филимонов, Н.В. Тапешкина, Е.В. Коськи-на, О.П. Власова, Е.М. Ситникова, О.А. Свириденко // Гигиена и санитария. - 2020. - Т. 99, № 7. - С. 719-724. DOI: 10.47470/0016-9900-2020-99-7-719-724

- Noncommunicable diseases: Childhood overweight and obesity [Электронный ресурс] // WHO. - 2020. - URL: https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/ (дата обращения: 02.07.2021).

- Алексеев В.Б., Лир Д.Н., Лужецкий К.П., Шур П.З. Внедрение обучающей программы по вопросам здорового питания для групп населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов окружающей среды, в рамках национального проекта «Демография» // Гигиена и санитария. - 2020. - Т. 99, № 12. - С. 1412-1417. DOI: 10.47470/0016-9900-2020-99-12-1412-1417

- Погожева А.В., Смирнова Е.А. Роль образовательных программ в области здорового питания как основы профилактики неинфекционных заболеваний (обзор литературы) // Гигиена и санитария. - 2020. - Т. 99, № 12. -С. 1426-1430. DOI: 10.47470/0016-9900-2020-99-12-1426-1430

- Patchy progress on obesity prevention: emerging examples, entrenched barriers, and new thinking / C.A. Roberto, B. Swinburn, C. Hawkes, T.T.-K. Huang, S.A. Costa, M. Ashe, L. Zwicker, J.H. Cawley, K.D. Brownell // Lancet. - 2015. -Vol. 385, № 9985. - P. 2400-2409. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61744-X

- Pervanidou P., Chrousos G.P. Stress and obesity/metabolic syndrome in childhood and adolescence // Int. J. Pediatr. Obes. - 2011. - Vol. 6, № S1. - P. 21-28. DOI: 10.3109/17477166.2011.615996

- Van der Valk E.S., Savas M., van Rossum E.F.C. Stress and Obesity: Are There More Susceptible Individuals? // Curr. Obes. Rep. - 2018. - Vol. 7, № 2. - P. 193-203. DOI: 10.1007/s13679-018-0306-y

- Амгалан Г., Погорелова И.Г. Школьная среда и факторы риска влияющие на физическое развитие и здоровье обучающихся [обзорная статья] // Международный научно-исследовательский журнал. - 2015. - Т. 32, № 1-4. - С. 8-12.

- Писарева А.Н. Образ жизни и поведенческие факторы риска формирования здоровья школьников // Медицинский альманах. - 2017. - Т. 47, № 2. - С. 49-52.

- Assessment of air quality in preschool environments (3-5 years old children) with emphasis on elemental composition of PM10 and PM2.5 / M. Oliveira, K. Slezakova, C. Delerue-Matos, M.C. Pereira, S. Morais // Environ. Pollut. - 2016. -Vol. 214. - P. 430-439. DOI: 10.1016/j.envpol.2016.04.046

- Heavy metal quantification of classroom dust in school environment and its impacts on children health from Rawang (Malaysia) / S.Y. Tan, S.M. Praveena, E.Z. Abidin, M.S. Cheema // Environ. Sci. Pollut. Res. Int. - 2018. - Vol. 25, № 34. -P. 34623-34635. DOI: 10.1007/s11356-018-3396-x

- Situation of child and adolescent health in Europe [Электронный ресурс] // WHO Regional Office for Europe. -2018. - URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/381139/situation-child-adolescent-health-eng.pdf (дата обращения: 19.09.2021).

- Саньков С.В., Кучма В.Р. Гигиеническая оценка влияния на детей факторов современной электронной информационно-образовательной среды школ // Вестник новых медицинских технологий. - 2019. - № 3. DOI: 10.24411/2075-40942019-16380

- Orben A., Przybylski A.K. The association between adolescent well-being and digital technology use // Nat. Hum. Behav. - 2019. - Vol. 3, № 2. - P. 173-182. DOI: 10.1038/s41562-018-0506-1

- Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Храмцов П.И. Гигиеническая безопасность жизнедеятельности детей в цифровой среде // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2016. - Т. 281, № 8. - С. 4-7.