Качественный анализ и оценка риска инфицирования персонала клинико-диагностических лабораторий

Автор: Бурцева Татьяна Ивановна, Солопова Валентина Александровна, Байтелова Алина Ивановна, Рахимова Наталья Николаевна

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в эпидемиологии

Статья в выпуске: 2 (38), 2022 года.

Бесплатный доступ

В лабораториях, где непосредственно занимаются работой в области исследования и установления факта присутствия патогенных биологических агентов (ПБА) в биоматериале человека, существует высокий риск инфицирования персонала. В настоящее время именно условия труда персонала таких лабораторий должны быть подвергнуты тщательному анализу и проверке с введением последующих коррекционных мероприятий. Проведен качественный анализ риска инфицирования клинико-диагностических лабораторий с использованием дерева причин, дерева событий, и с учетом сочетанного действия предпосылок определен диапазон вероятности / риска наступления конечного события. Выявлены причины инфицирования специалистов в лабораториях учреждений здравоохранения при работе с патогенными биологическими агентами. События рассмотрены на трех уровнях и четырех ветках развития. Произведен математический расчет возможного сочетания событий и определен весь диапазон вероятностей наступления событий. Количественный анализ риска показал, что вероятность инфицирования человека при самом неблагоприятном исходе будет держаться в диапазоне 0,9∙10-4-0,9∙10-3. Дан обоснованный вывод о специфике проводимых при этом работ и выявлено, что персонал лабораторий по определению лекарственной устойчивости микробактерий представляет группу с самым высоким риском инфицирования. Определены наиболее опасные варианты развития аварий, которые вносят наибольший вклад в риск, и выявлено, что вероятность инфицирования персонала, начиная с величины 1,3∙10-6, наступает при пренебрежении мерами иммунопрофилактики и при позднем выявлении заболевания. Анализ путей развития аварий в лабораториях учреждений здравоохранения помогает вносить изменения в систему и влиять на факторы ее функционирования. Данный метод анализа позволит из всего комплекса мероприятий по защите и предупреждению аварий с разлитием патогенных биологических агентов выбрать нужные, которые при минимальных затратах смогут обеспечить снижение риска инфицирования персонала до приемлемого уровня.

Профессиональный риск, условия труда, персонал лаборатории, инфицирование, патогенные биологические агенты, анализ опасностей, оценка риска

Короткий адрес: https://sciup.org/142235260

IDR: 142235260 | УДК: 005.52: | DOI: 10.21668/health.risk/2022.2.12

Текст научной статьи Качественный анализ и оценка риска инфицирования персонала клинико-диагностических лабораторий

За всю историю оценки профессиональных рисков наиболее часто используемыми были риски от воздействия факторов физического и химического характера. Особое внимание при гигиенической оценке рисков в рабочей зоне уделялось химическому фактору [1]. Безусловно, это связано с его превалирующей долей в общей структуре профессиональной заболеваемости среди всех профессиональных групп работающих за весь период исследований в этой области [2]. В истории нашей страны впервые термин «профессиональный риск» был упомянут Н.Ф. Измеровым и Э.И. Денисовым в 1959 г., а внимание биологическому фактору при оценке профпа- тологий стали уделять только в начале 90-х гг, и до сих пор ему уделяется недостаточное внимание. Недооценка его влияния на условия труда работающих характерна для значительного числа профессиональных групп и отдельных профессий. При специальной оценке условий труда (СУОТ) наибольшее предпочтение оказывается именно физическим факторам. Это не совсем обоснованно, так как предполагает преобладание механистического подхода при гигиенической оценке факторов рабочей среды.

В приложении 9 Приказа Минтруда и соцзащиты от 24.01.2014 № 33н указано, что независимо от концентрации патогенных микроорганизмов, условия

труда при работе с ними относятся к соответствующему классу без проведения измерений1. Биологический фактор определяется контактом с возбудителями инфекционных заболеваний. В воздухе рабочей зоны лабораторий микроорганизмы не определяются согласно правилам строгого режима биологической безопасности [3]. В то же время в соответствии с Приказом от 28.01.2021 № 29н2 к биологическим факторам отнесены: грибы-продуценты, белково-ви-таминные концентраты (БВК), кормовые дрожжи, комбикорма, ферментные препараты, биостимуляторы, аллергены для диагностики и лечения, компоненты и препараты крови, иммунобиологические препараты, инфицированный материал и материал, зараженный или подозрительный на заражение микроорганизмами 3–4-й групп патогенности (опасности) или гельминтами [4]. Сюда же относятся биоматериалы, подозрительные на заражение или зараженные, в том числе: микроорганизмами 1–2-й групп патогенности (опасности), вирусами гепатитов, ВИЧ, биологические токсины (яды животных, рыб, растений), пыль животного и растительного происхождения, в том числе с бактериальным загрязнением. В настоящее время к этим факторам добавились вирусные культуры или изоляты коронавируса COVID-19.

С вышеперечисленными компонентами работают преимущественно в лабораториях, где персонал непосредственно занимается работой в области исследования и установления факта присутствия патогенных биологических агентов (ПБА) в биоматериале человека.

Производственная деятельность лаборатории состоит из большого числа звеньев работы и обращения с зараженными материалами и включает значительный объем ручного труда, интенсивное использование производственного оборудования, а также технических средств контроля воздушной среды, дезинфекционного оборудования и т.д. В связи с этим степень риска внутрилабораторного заражения зависит как от состоятельности мер инфекционного контроля, так и от уровня понимания данной проблемы персоналом. Исследования по оценке рисков, которым подвержен персонал внутренней среды помещений, проводились в работах Н.В. Ереминой [5]. Согласно новым руководствам по биологической безопасности в лабораторных условиях в связи с новым коронавирусом (2019-nCoV), начиная с 2020 г. каждая лаборатория может проводить локальную (в рамках организации) оценку рисков, чтобы убедиться в наличии компетенций, необходимых для безопасного выполнения предполагаемых исследований, а также в наличии надлежащих мер по контролю рисков [6].

Также проведен ретроспективный анализ причин аварий с ПБА, а методы анализа риска возникновения внештатных ситуаций при работе с ПБА рассматриваются в диссертационных работах В.Н. Храмова и Е.А. Ставского [7]. Однако данные методы чаще всего применяются с использованием аналитики или общепринятых приемов статистического анализа, что носит в себе некоторую «субъективность».

Цель исследования – оценка риска инфицирования и биологической опасности персонала клинико-диагностических лабораторий учреждений здравоохранения.

Материалы и методы. Объектом исследования является клинико-диагностическая лаборатория ГБУЗ, условия работы в которой соответствуют действующему законодательству. Для исследования были использованы методы формального анализа, которые дают наивысшую «объективность», так как выполняются на качественном уровне, при этом факты отделяются от стереотипных мнений, и в расчет принимаются лишь научно обоснованные суждения [8]. Количественная оценка проводилась вручную с использованием всех возможных вариантов развития событий и вероятностей заражения персонала.

Методы деревьев отказов и событий позволяют учесть функциональные взаимосвязи элементов системы в виде логических схем, учитывающих взаимозависимость отказов элементов или групп элементов [9]. В общем случае как деревья отказов, так и деревья событий являются лишь наглядной иллюстрацией к простейшим вероятностным моделям. Однако они представляют значительный интерес для специалистов, связанных с эксплуатацией, обслуживанием и надзором технических объектов. Имея такую схему, специалист, даже не обладая основательными знаниями по теории вероятностей, может не только найти наиболее критический вариант развития событий, но и оценить ожидаемый риск, если соответствующее дерево событий или отказов дополнено статистическими данными [10].

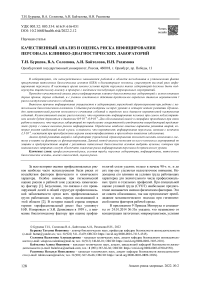

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ инфицирования специалистов в лабораториях учреждений здравоохранения при работе с ПБА, выявлены причины и построена древовидная схема, представленная на рис. 1.

При построении дерева причин события располагали по уровням. На данной схеме они от 0-го до 5-го уровня ориентированы слева направо, что не противоречит логике построения и чтения схемы. Главное (конечное) событие занимает верхний – 0-й уровень, далее располагают события 1-го уровня (среди них могут быть и начальные), затем – 2-го уровня и далее до 4-го по представленной схеме [11].

Перечислим все исходные события для реализации рассматриваемого нами инфицирования. На 1-м уровне – то, что непосредственно ведет к заражению:

A – наличие биологических особенностей (биологическая нагрузка на объект, которая значимо увеличивает риск заражения);

B – наличие в системе человека;

С – присутствие в воздухе или на поверхности лаборатории микробактерий.

Далее по ветке A: A8 – нагрузка со стороны микробактерии; A7 – состояние здоровья человека;

A6 – сопутствующие заболевания (диабет); A5 – общее снижение иммунитета; A4 – первичная устойчивость, сохранность микробактерий; A3 – множественная лекарственная устойчивость; A2 – нарушение схемы лечения; A1 – недостаток финансирования.

По ветке С можем увидеть две категории предпосылок с равной степенью значимости:

-

♦ E - нарушение санитарных норм и правил: E11 – нарушение режима УФ-облучения; E10 – нарушение норм и режима дезинфекции; E9 – техническая неисправность оборудования; E8 – снижение бактерицидного потока в связи с перепадами напряжения; E7 – преждевременный выход из эксплуатации, дефект; E6 – несвоевременная замена, превышение срока службы (естественное снижение бактерицидного потока); E5 – нарушение режима дезинфекции; E4 – неправильная концентрация дезинфектанта; E3 – невключение лампы; E2 – срок облучения меньше установленного; E1 – неправильная эксплуатация (сразу после влажной уборки);

-

♦ D - аварийная ситуация, связанная с выбросом микробактерий: D11 – нарушение методики работы; D10 – ошибка (отсутствие опыта, нервное перенапряжение); D9 – утрата внимательности со

Рис. 1. Метод анализа в виде дерева. Дерево причин инфицирования персонала лаборатории

стороны специалиста; D8 – снижение концентрации и внимания; D7 – нарушения режима сна и бодрствования; D6 – переключение внимания на другой объект (отвлечение); D5 – новая методика; D4 – молодой специалист; D3 – отсутствие компетентности в новой методике; D2 – халатное отношение; D1 – недостаток знаний.

Анализ позволяет отследить взаимосвязь предпосылок с конечным событием. Инфицирование может возникнуть уже при встрече (контакте) человека и бактерии, то есть при сочетании BC. Повышает этот риск блок А, порой он является самым определяющим в этом событии. В решении задачи определения, какая из предпосылок наиболее быстро ведет к реализации головного события, нельзя определенно выделить какую-либо одну.

Особенностью данного дерева является то, что все причины следующего слева направо уровня могут быть оценены как равные в связи с тем, что каждая из существующих причин может в равнозначной степени привести к возникновению одного из событий более высокого уровня. Например, минимальными предпосылками для реализации события D могут в равной степени быть события D9, D10, D11. А к ним в свою очередь ведут равные по значимости предпосылки. В большинстве своем они представлены человеческим фактором, и ими нельзя пренебречь по определению. Другой особенностью схемы является то, что мы в принципе не рассматриваем причины нахождения специалиста в данной системе. Это факт, априори связанный с тем, что большинство действий, направленных на исследование биоматериала в микробиологических и бактериологических лабораториях, совершает человек, самостоятельно или используя для этого технические установки и оборудование. Поэтому вероятностью его нахождения в данной системе можно пренебречь.

Вероятность головного события P (I) предусматривается сочетанием нахождения специалиста в зоне повышенного риска с наличием в окружающей среде поверхности, будь то одежда или воздушное пространство помещения или бокса, какого-либо количества микробактерий (б). И в другом случае (a) при проявлении какой-либо биологической особенности организмов. Разработка сценариев по видам аварий логически переходит в технологию количественной оценки опасности [12]:

-

а) P (I) = P (A) ∙ P (B) ∙ P (C);

-

б) P (I) = P (B) ∙ P (C).

Каждую вероятность предыдущих событий можно представить по такой же схеме, например по биологической нагрузке:

P1 (A) = P (A8) ∙ P (A7);

P2 (A) = P (A8) + P (A7) – P (A8) ∙ P (A7).

Так как события A1, A2, A4, A5, A6, D3, D2, D1, D5, D4, D8, D7, D6, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 статистически зависимы друг от друга, то есть возникновение одного из них может привести к воз- никновению другого, то A1 = A2 = A4 = ……….. = E7 = E8. Вычислим их значение из общей вероятности этих событий, разделив 1 на количество основных событий 1 / 21 = 0,0476.

Для начала необходимо найти вероятность А7 и А8, рассмотрев все возможные сочетания событий. Событие А7 может произойти в результате двух вариантов: «И», «ИЛИ», отсюда:

P 1 (A7) = P (A5) ∙ P (A6) = 0,0476 ∙ 0,0476 = 0,0226;

P 2 (A7) = P (A5) + P (A6) – P (A5) ∙ P (A6) = 0,0476 + 0,0476 – 0,0476 ∙ 0,0476 = 0,0929.

Аналогично были найдены все вероятности наступления события А8 с учетом всех сочетаний событий при вариантах «И» и «ИЛИ». Количественный анализ показал, что общая вероятность события А колеблется в пределах 0,0015–0,216 в зависимости от сочетанных или единичных предпосылок.

Также определялись P (E) – вероятности наступления нарушения санитарных норм и правил, при этом в зависимости от сочетания факторов вероятность события E может принимать значения от 0,213 до 0,375. Аналогично просчитывалась вероятность по предпосылкам группы D, и было выявлено, что здесь тоже может произойти наложение событий, предшествующих ошибке, например, ввиду нарушения режима сна и бодрствования и любого события, которое провоцирует резкое отвлечение специалиста от проводимых манипуляций. Логичным было просчитать и эту вероятность [13]: P 2 (D9) = P (D8) + P (D7) ∙ P (D6) – P (D8) ∙ P (D7) ∙ P (D6) = 0,049.

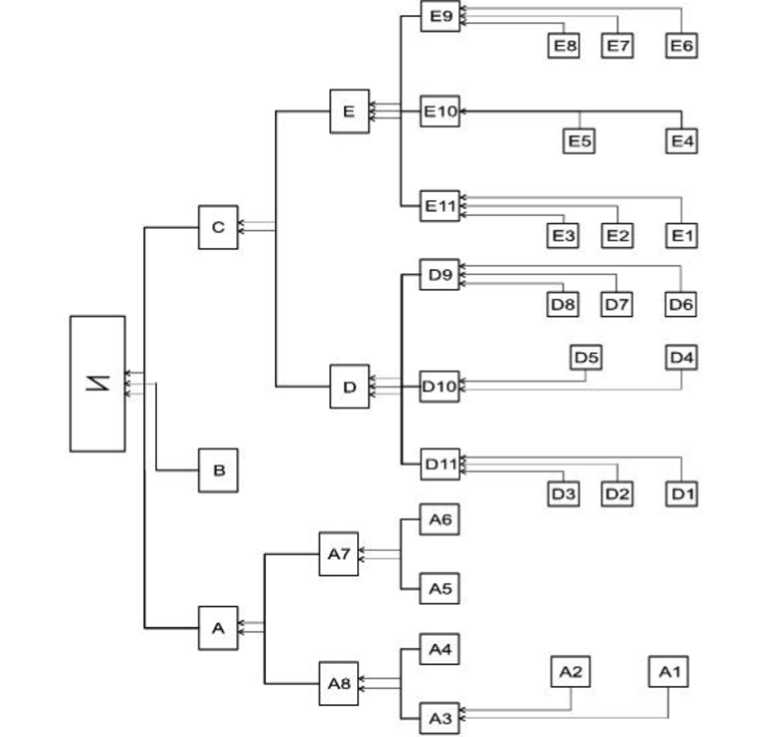

Для того чтобы определить весь диапазон вероятностей наступления события, просчитаны все возможные сочетания событий, представленные на рис. 2.

Рис. 2. Результаты расчета вероятностей наступления событий по веткам Е и Д схемы

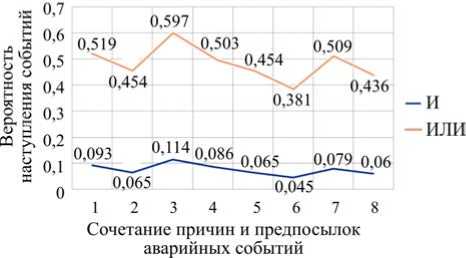

На рис. 3 отражена структура «дерева событий» при разбрызгивании исследуемого биоматериала с ПБА. Сценарный подход к аварии с разбрызгиванием ПБА позволяет выделить [14]:

-

♦ четыре анализируемых исхода - нет инфицирования, выздоровление, заболевание, летальный исход;

-

♦ пять бифуркационных стадий, то есть стадий с разделением, качественной перестройкой, здесь – делением на 2–3 ветви (исхода);

-

♦ логико-вероятностную цепь, которая включает [15]:

-

a) инициирующее событие – факт аварии с разбрызгиванием и образованием капельно-жидкого аэрозоля (частота исходного события равна 1);

-

б) реализующий фактор I порядка – дисперсность аэрозоля;

-

в) реализующий фактор II порядка – возможность инфицирования;

-

г) реализующий фактор III порядка – сроки установления факта аварии;

-

д) реализующий фактор IV порядка – эффективные меры, предпринятые или нет в ходе событий;

-

е) фактор V порядка – исход аварии (выражен в трех конечных фактах: выздоровление, заболевание, летальный исход).

Частицы, содержащие ПБА, попадают в воздух лабораторий в результате проведения процедур, которые могут сопровождаться образованием аэрозолей. Крупнодисперсный аэрозоль (диаметр > 5 мкм) рас- сеивается в пределах одного метра от источника. Для него характерно быстрое оседание из воздуха на кожу, одежду и рабочие поверхности в помещении. После высыхания влажных капель, находящихся в аэрозоле, образуются мельчайшие частицы (капельные ядра) диаметром от 1–5 мкм. В каждой такой частице может находиться от одной до нескольких жизнеспособных микробактерий. В течение длительного времени они могут сохраняться жизнеспособными, при вдыхании попадают в альвеолы легких и, как следствие, могут вызвать инфекционный процесс2.

При образовании мелкодисперсного аэрозоля диаметром < 5 мкм оседание частиц замедляется, они дольше удерживаются в воздушном пространстве, и риск непосредственного вдыхания частиц с ПБА остается на высоком уровне. В условиях бактериологических и микробиологических лабораторий вероятность образования крупнодисперсного или

Ai м/д аэрозоль

М

АО

к/д аэрозоль

нет инфицирования

0.8

нет инфицирования

0.84

меры н/п. 0,01

меры П.

0.0001

0,0499

0.0001

0 4999

Рис. 3. Метод анализа в виде дерева. Дерево событий при разбрызгивании исследуемого биоматериала с ПБА

Результаты количественной обработки по исходам событий

Ветка А1 . В случае аварийной ситуации с образованием мелкодисперсного аэрозоля считается, что негативный исход большинства аварий может быть купирован за счет действия систем индивидуальной и коллективной защиты (от перчаток и маски до ультрафиолетовой бактерицидной установки). Многочисленными статистическими исследованиями выявлено, что истечение событий со своевременным установлением факта аварии и применением всех защитных мер происходит на практике не более чем в 80 % случаев [16]. Остальные 20 % приходятся на первичное инфицирование специалиста, отсюда вероятность инфицирования примем за 0,1 (80 % от 0,5), вероятность его отсутствия – 0,4 соответственно.

Особенность оценки такого факта, как инфицирование человека микробактериями, состоит в том, что длительный латентный характер первичного инфицирования не всегда позволяет выявить его в короткие сроки, а результаты диагностических исследований могут быть необъективны. Отсюда на 3-й бифуркационной стадии вероятность раннего установления факта инфицирования будет значимо меньше (0,02), чем позднего (0,08).

На следующем этапе рассматривался факт принятия или отсутствия эффективных мер и приемов лечения, которые практически всегда в дальнейшем дают положительный эффект, отсюда:

– меры приняты (эффективны) в 98 % – 0,0196;

– не приняты (человеческий фактор, неэффективны, нарушена схема лечения) в 2 % – 0,0004.

В свою очередь принятые сразу после установления инфицирования меры дают положительный эффект в лечении заболеваний и приводят к:

– выздоровлению с вероятностью 0,95 – 0,01862; – заболеванию (0,0499) – 0,00097804;

– летальному исходу (0,0001) – 0,00000196.

Если меры не приняты, можем говорить о двух конечных исходах – заболевании (0,00038) и летальном исходе (0,00002).

Аналогично по сценарию позднего установления инфицирования биологическим агентом: выздоровление после правильно подобранной иммунопрофилактики и экспресс-лечения наступает – 0,0392, тогда как развившееся заболевание (0,0384) будет требовать дополнительных схем и методик лечения, а также более продолжительного времени. Летальный исход исключить нельзя – 0,000784. При отказе от лечения или его неправильном выборе так же, как и в первом случае, мы уже не говорим о раннем выздоровлении, развитие заболевания принимает значение – 0,00158, а вероятность летального исхода – 0,000016. Результаты количественной обработки по исходам событий представлены в таблице.

Проверялась истинность – все конечные вероятности исходов в результате бифуркационных стадий по ветке образования мелкодисперсного аэрозоля должны были быть равными 0,5:

P (A 1 ) = (0,01862 + 0,00097804 + 0,00000196 + + 0,000396 + 0,000004 + 0,0392 + 0,03919216 + + 0,00000784 + 0,001584 + 0,000016) + 0,4= = 0,1 + 0,4 = 0,5.

Вероятность летального исхода P (Лмда) в зависимости от ситуации может принимать значения 0,00000196; 0,00002; 0,00000784; 0,000016. Наиболее неблагоприятный сценарий происходит при позднем установлении факта инфицирования и пренебрежении эффективными мерами лечения и профилактики и составляет 0,00002.

Аналогично определялись вероятности по ветке А2 с образованием крупнодисперсного аэрозоля.

По ветке А также была проверена истинность:

P (A 2 ) = (0,014896 + 0,000782432 + 0,000001568 + + 0,0003168 + 0,0000032 + 0,03136 + 0,0311353728 + + 0,000006272 + 0,0012672 + 0,0000128) + 0,42 = = 0,8 + 0,42 = 0,5.

Вероятность летального исхода по этой ветке держится в диапазоне 0,000001568–0,000016. При оценке биологического фактора самой затруднительной является оценка по ветке заболеваемости, потому как необходимо учитывать все особенности биологического фактора, контагиозность бактерии, МЛУ, а в дальнейшем и риск поражения окружающих заболевшего.

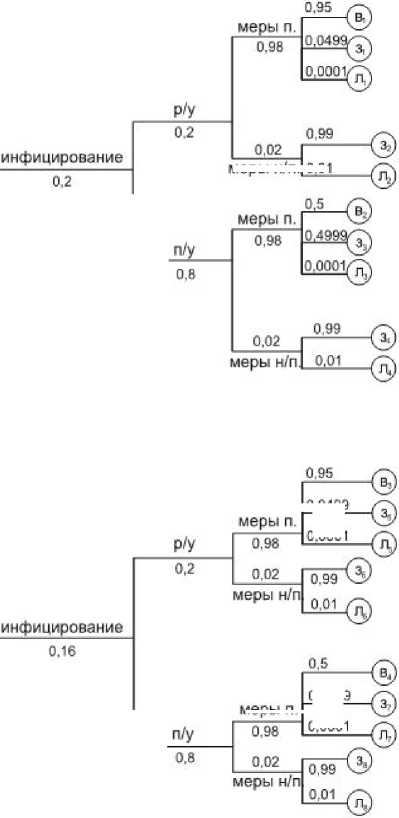

Наиболее неблагоприятный сценарий . Вероятность аварий при проведении лабораторных исследований равна 8,3∙10–2 в год.

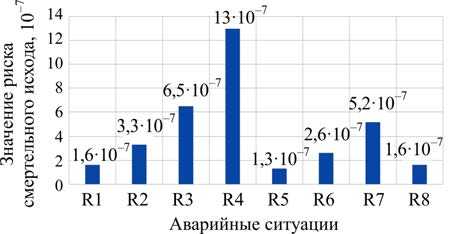

Рассчитывался риск ( R ) смертельного исхода для специалиста в зависимости от развития ситуации путем произведения его вероятности на вероятность аварийных ситуаций в год, результаты представлены на рис. 4.

Рис. 4. Результаты расчета риска смертельного исхода для специалиста в зависимости от развития ситуации при разбрызгивании исследуемого биоматериала с ПБА

Анализ показал, что наибольший риск при пренебрежении мерами иммунопрофилактики и лечения при позднем выявлении инфицирования в результате аварии с образованием аэрозоля составляет от 1,3 ∙ 10–6.

В итоге, просчитав все вероятности, перешли к реализации цели построения дерева причин – определению вероятности головного события. Оценив все сочетания предпосылок, определили диапазон вероятности / риска наступления конечного события I. Если рассматривать сочетанную реализацию единичных причин по ветке А, которая представлена биологическими особенностями, то вероятность инфицирования человека в совокупности с другими причинами будет держаться в диапазоне 0,9∙10–4–0,9∙10–3. Это характеризует самое неблагоприятное истечение событий, которое может реализоваться в лаборатории по определению лекарственной устойчивости микробактерий. Поэтому врачи-лаборанты, проводящие исследования на лекарственную устойчивость бактерий и множественную лекарственную устойчивость, представляют собой группу работников с самым высоким риском инфицирования. Если рассматривать ситуацию, когда срабатывает только один из биологических факторов, значение вероятности такого события варьируется в пределах от 2∙10–3–7∙10–3 до 9∙10–2.

Определив все вытекающие события и соединив их в логическую последовательность, удалось выявить потенциальные сценарии аварии. Исполь- зуя анализ дерева событий, определили наиболее опасные варианты развития аварии, узлы, которые, по нашему мнению, вносят наибольший вклад в риск из-за их высокой вероятности реализации или потенциального ущерба.

Данная методика оценки опасности инфицирования персонала лабораторий основана на рискологических подходах, при которых отсутствие опасности обеспечивается исключением недопустимых рисков. Величины приемлемого уровня риска, например, для обеспечения качества питьевой воды, по данным рекомендаций ВОЗ составляют 10–5.

Оценка риска обеспечивает понимание возможных опасных событий, их причин и последствий, вероятности их возникновения и принятие различных решений. Анализируя определения, встречающиеся в литературе, можно сделать вывод, что в итоге величина риска определяется величиной возможного ущерба, даже в тех случаях, когда на это нет прямых указаний [17]. В мировой практике существует множество методов анализа риска возникновений внештатных ситуаций, например:

-

♦ метод ЕТА (Event Tree Analysis) является графическим методом представления взаимоисключающих последовательностей событий, следующих за появлением исходного события, в соответствии с функционированием и нефункционированием систем, разработанных для смягчения последствий опасного события. Метод может быть применен для качественной и / или количественной оценки. Последовательность событий легко представить в виде дерева событий, и поэтому с помощью ETA легко установить ухудшающие или смягчающие последствия события, принимая во внимание дополнительные системы, функции или барьеры;

-

♦ анализ «галстук-бабочка» представляет собой схематический способ описания и анализа пути развития опасного события от причин до последствий. Данный метод сочетает исследование причин события с помощью дерева неисправностей и анализ последствий с помощью дерева событий. Однако основное внимание метода «галстук-бабочка» сфокусировано на барьерах между причинами и опасными событиями, последствиями. Диаграммы «галстук-бабочка» могут быть построены на основе выявленных неисправностей и деревьев событий, но чаще их строят непосредственно в процессе проведения мозгового штурма. Анализ «галстук-бабочка» используют для исследования риска на основе демонстрации диапазона возможных причин и последствий. Метод следует применять в ситуации, когда сложно провести полный анализ дерева неисправностей, или когда исследование в большей мере направлено на создание барьеров или средств управления для каждого пути отказа. Анализ «галстук-бабочка» часто значительно более прост для понимания, чем анализ дерева событий или дерева неисправностей, и, следовательно, он может быть полезен для обмена информацией при использовании

более сложных методов. Входными данными метода является информация о причинах и последствиях опасных событий, риске, барьерах и средствах управления, которые могут их предотвратить, смягчить или стимулировать;

-

♦ байесовский анализ и сеть Байеса. Создание байесовского анализа приписывают преподобному Томасу Байесу. Для оценки полной вероятности он предложил объединить априорные данные с апостериорными. События, отражающие действие «причин», в данном случае называют гипотезами, так как они – предполагаемые события, повлекшие данное. Безусловную вероятность справедливости гипотезы называют априорной (насколько вероятна причина вообще), а условную – с учетом факта произошедшего события – апостериорной (насколько вероятна причина оказалась с учетом данных о событии)3;

-

♦ метод аналитических сетей (МАС) является обобщением метода анализа иерархий (МАИ), учитывающего зависимости и обратные связи между элементами. Отличительными чертами МАС являются: структуризация всех элементов, описывающих проблему в виде сети, использование относительного способа измерения предпочтений путем парных сравнений (позволяет универсальным способом решить проблему измерения критериев в разных шкалах) и возможность учитывать и оценивать взаимное влияние критериев и выбираемых альтернатив (другие методы не позволяют это делать). Многие проблемы принятия решений нельзя представить иерархическими структурами, потому что в них существуют зависимости и взаимодействия между элементами разных уровней иерархии. Кроме того, существуют задачи, в которых не только важность критериев влияет на приоритеты альтернатив, но также важность альтернатив влияет на приоритеты критериев [18];

-

♦ дерево решений - это графическое представление процесса принятия решения, в котором отображаются возможные варианты решений, состояния природы, вероятности их наступления, а также платежи (выигрыши или убытки) при различных сочетаниях состояний природы и возможных решений. Процедура построения дерева решений на основе постановки задачи на содержательном уровне требует разграничения доступных решений и предполагаемых случайных событий, которые должны быть сформулированы в виде полной группы событий с известными вероятностями их наступления4.

Проанализировав все перечисленные выше методы, остановили выбор на дереве решений, считая, что этот метод наиболее точно ответит на поставленные в данной работе задачи.

Методики различных по специфике рискологических подходов отражены в работах современных ученых разных стран [19–22]. Однако разработка методического сопровождения выявленных факторов риска и локальной нормативно-технической документации для клинико-диагностических лабораторий требует дальнейшего совершенствования.

Выводы. Количественный анализ риска показал, что вероятность инфицирования человека при самом неблагоприятном исходе событий будет держаться в диапазоне 0,9∙10–4–0,9∙10–3. При срабатывании только одного из биологических факторов значение вероятности инфицирования уменьшается.

С помощью метода построения дерева событий можно проанализировать аварию с разбрызгиванием ПБА в лаборатории и установить наиболее неблагоприятный сценарий ее развития. Анализ ветвей и путей развития аварии позволяет вносить изменения в систему и влиять на факторы ее функционирования. Поэтому последним этапом логико-вероятностного подхода к оценке и анализу риска является разработка рекомендаций по его уменьшению. Наибольший уклон при этом лучше делать в сторону разработки мер безопасности в области предупреждения аварийной ситуации. Система мероприятий по уменьшению вероятности возникновения аварийной ситуации с поступлением в рабочую зону ПБА включает: регулярное обучение биобезопасным методам и приемам работы, сведение до минимума перенапряжения и эмоциональной нагрузки со стороны специалистов, использование надежного оборудования, отслеживание поломок, правильный подбор защитного оборудования, боксов биологической безопасности, соблюдение режима проветривания и дезинфекции, грамотное проектирование отделений лабораторных исследований и т.д. Из всех предложенных мер по защите и предупреждению аварий с разлитием ПБА необходимо выбрать те, которые при минимальных затратах могут обеспечить снижение риска до приемлемого уровня или при заданных средствах способны обеспечить максимальное снижение риска эксплуатации отделений лаборатории.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Качественный анализ и оценка риска инфицирования персонала клинико-диагностических лабораторий

- Оценка риска для работающих при разных технологиях применения пестицидов / В.Н. Ракитский, Л.С. Тарасова, О.В. Артемова, А.В. Ильницкая, С.Г. Федорова // Гигиена и санитария. - 2020. - Т. 99, № 12. - С. 1454-1459. DOI: 10.47470/0016-9900-2020-99-12-1454-1459

- RoB-SPEO: A tool for assessing risk of bias in studies estimating the prevalence of exposure to occupational risk factors from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury / F. Pega, S.L. Norris, C. Backes, L.A. Bero, A. Descatha, D. Gagliardi, L. Godderis, T. Loney [et al.] // Environ. Int. - 2020. - Vol. 135. - Р. 105039. DOI: 10.1016/j.envint.2019.105039

- Бурдунюк О.С., Хамза Х.А. Биологические риски и лабораторные инфекции // Научные горизонты. - 2020. -Т. 38, № 10. - С. 117-139.

- Чернов А.Н., Мифтахов Н.Р. Современные требования при работе с патогенными биологическими агентами в ветеринарных лабораториях Российской Федерации // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. - 2019. - № 21. - С. 452-454.

- Еремина Н.В., Жанатаев А.К., Дурнев А.Д. Генотоксические биомаркеры у сотрудников патологоанатомических лабораторий, работающих с формальдегидом (систематический обзор) // Гигиена и санитария. - 2020. - Т. 99, № 8. -С. 792-802. DOI: 10.47470/0016-9900-2020-99-8-792-802

- Совершенствование методических подходов к оценке риска биологических факторов внутренней среды помещений / Т.Д. Гриценко, Н.В. Дудчик, А.Н. Ганькин, И.А. Просвирякова, А.Е. Пшегрода // Здоровье и окружающая среда: сборник материалов республиканской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены»: в 2 т. - Минск, 2017. - С. 14-16.

- Вероятность реализации биорисков при проведении работ с ПБА I-II группы / Т.А. Малюкова, А.В. Бойко, Ю.А. Панин, В.Е. Безсмертный, В.В. Кутырев // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2016. - Т. 21, № 3. -С. 136-145. DOI: 10.18821/1560-9529-2016-21-3-136-145

- Chen S., Liu J., Xu Y. A logical reasoning based decision making method for handling qualitative knowledge // International Journal of Approximate Reasoning. - 2021. - Vol. 129. - Р. 49-63. DOI: 10.1016/j.ijar.2020.11.003

- Жуланов Е.С., Игнатенко Д.Ю., Шолохов А.А. Сравнительный анализ методов качественной и количественной оценки рисков // Вестник современных исследований. - 2018. - № 12.17 (27). - С. 139-142.

- Щербаков С.Ю., Фокин А.А., Заборских А.А. Исследование опасных факторов производственной среды и факторов риска травмирования // Наука и образование. - 2020. - Т. 3, № 2. - С. 58.

- Баловцев С.В., Скопинцева О.В., Коликов К.С. Управление аэрологическими рисками при проектировании, эксплуатации, закрытии и временной остановке угольных шахт // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). - 2020. - № 6. - С. 85-94. DOI: 10.25018/0236-1493-2020-6-0-85-94

- Ляпин М.Н. К технологиям оценки опасности при работе с патогенными биологическими агентами // Инфекция и иммунитет. - 2017. - № S. - С. 1059.

- Солопова В.А., Дьякова М.М. Анализ динамики количества профессиональных заболеваний по биологическому фактору // Actual problems of applied sciences. - 2018. - № 4. - С. 5-9.

- Медяник В.А., Сало А.В., Черных А.В. Совершенствование методов идентификации и анализа опасностей и производственного риска // Вестник Луганского национального университета имени Владимира Даля. - 2020. - Т. 33, № 3. - С. 133-137.

- Бодиенков С.Г., Цевенова К.Е., Тимофеев С.С. Комплексная оценка профессиональных рисков для здоровья медицинских работников // XXI век. Техносферная безопасность. - 2020. - Т. 5, № 3 (19). - С. 284-291. DOI: 10.21285/2500-1582-2020-3-284-291

- Сайфутдинов Р.А., Козлов А.А. Анализ производственного травматизма при оценке профессиональных рисков // Вестник Ульяновского государственного технического университета. - 2020. - Т. 89, № 1. - С. 60-69.

- Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М. Риск-анализ в экономике. - М.: Экономика, 2010. - 318 с.

- Середенко Н.Н. Моделирование неопределенности в задачах принятия решений с использованием метода аналитических сетей // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2012. - № 3. - С. 88-97.

- Бабанов С.А., Будаш Д.С. Профессиональные заболевания легких: статистические показатели, оценка рисков и биологические маркеры // Медицина неотложных состояний. - 2018. - Т. 88, № 1. - С. 142-150. DOI: 10.22141/22240586.1.88.2018.124982

- Дубель Е.В., Унгуряну Т.Н. Оценка восприятия медицинскими работниками факторов риска здоровью // Экология человека. - 2015. - Т. 22, № 2. - С. 33-41. DOI: 10.33396/1728-0869-2015-2-33-41

- Proactive Risk Assessment for Ebola-Infected Patients: A Systematic Approach to Identifying and Minimizing Risk to Healthcare Personnel / R. Fernandez, S. Mitchell, R. Ehrmantraut, J.S. Meschke, N.J. Simcox, S.A. Wolz, S.H. Parker // Infect. Control Hosp. Epidemiol. - 2016. - Vol. 37, № 7. - Р. 867-871. DOI: 10.1017/ice.2016.78

- Occupational risk factors for severe acute respiratory coronavirus virus 2 (SARS-CoV-2) infection among healthcare personnel: A cross-sectional analysis of subjects enrolled in the COVID-19 Prevention in Emory Healthcare Personnel (COPE) study / J. Howard-Anderson, C. Adams, A.C. Sherman, W.C. Dube, T.C. Smith, N. Edupuganti, N. Chea, S.S. Magill [et al.] // Infect. Control Hosp. Epidemiol. - 2022. - Vol. 43, № 3. - Р. 381-386. DOI: 10.1017/ice.2021.54