Качество педагогического образования в контексте организаторской культуры

Автор: Кочкарова Д.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 9 (100), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается качество образования с двух позиций, во-первых, как степень соответствия образовательной системы Республики Узбекистан установленным требованиям и качеству предоставляемых учебным заведением услуг, во-вторых, как результативность образовательного процесса, отвечающая запросам социальных заказчиков не только в плане усвоения студентами определенного объема знаний, но и развитием его личности, познавательных и творческих способностей; раскрываются общие принципы управления качеством подготовки студентов в педагогическом вузе, а также типы знаний, оказывающие влияние на повышение качества высшего образования.

Педагогика, образование, принципы управления, профессиональная компетенция, качество образования, инновация, знание, специалист

Короткий адрес: https://sciup.org/140299274

IDR: 140299274

Текст научной статьи Качество педагогического образования в контексте организаторской культуры

В наступившем XXI веке требуется ряд значительных изменений в системе непрерывного высшего образования, нацеленного на подготовку современных специалистов и необходимостью поддержания соответствующего уровня качества профессионального образования будущего педагога. В условиях модернизации системы образования Республики Узбекистан и перехода на двухуровневую систему, существенным образом меняется и статус выпускника университета. Современный человек, благодаря научно–техническому прогрессу и всеобщей глобализации, ежедневно получает определенный поток информации, который должен и может способствовать повышению уровня образования, квалификации специалистов и их профессионального уровня. В свою очередь, это выдвигает потребность в непрерывном образовании, возрастают требования к общей и материально–экономической культуре, профессиональной компетенции, мобильности подготовки студентов различных направлений. При этом, одним из главных смыслов образования становится создание условий для постоянного развития и совершенствования каждого индивидуума на протяжении всей его жизни.

Необходимость постоянного повышения качества подготовки будущих специалистов, педагогов и обновления содержания высшего профессионального образования явилась одной из основных причин введения в Узбекистане двухуровневой системы, которая предполагает обучение сначала в бакалавриате, затем – в магистратуре.

Однако и в настоящее время получение степени «бакалавр» – явление более распространенное, чем получение степени «магистр». Это связано еще и с тем, что на начальном этапе становления многоуровневой системы высшего образования все усилия были направлены, прежде всего, на формирование государственных требований к бакалаврам. Образование в магистратуре имеет важные организационные отличия по сравнению с бакалавриатом. Магистерская подготовка в институте более индивидуализирована. На уровне специализированной магистерской подготовки происходит синтез уже имеющихся знаний, их углубление. Представляется возможность реализации индивидуальной образовательной программы, позволяющей раскрыть творческие способности исследователя. Этому способствует расширение образовательного пространства Узбекистана до общемирового уровня, повышение международной мобильности студентов и преподавателей, принятие национальной образовательной программы, разработка нового поколения стандартов высшего педагогического образования, нарастание инновационных процессов в образовании, потребность в качественном образовании и стремление к его совершенствованию.В педагогике качество образования рассматривается с двух позиций (Схема 1).

Схема 1.

Позиции качества образования в педагогике

Во–первых

как степень соответствия образовательной системы Республики Узбекистан, установленным требованиям и качеству предоставляемых учебным заведением услуг

Во–вторых

как результативность образовательного процесса, отвечающая запросам социальных заказчиков не только в плане усвоения студентами определенного объема знаний, но и развитием его личности, познавательных и творческих способностей

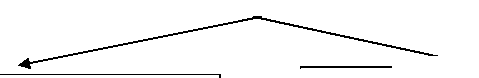

образования необходима реализация принципов управления качеством подготовки специалистов в педагогическом вузе (Схема 2).

Схема 2

Общие принципы управления качеством подготовки студентов в педагогическом вузе

принципы управления качеством на основе становления коллективного субъекта образовательного процесса:

-

– принцип творческой активности субъектов образовательного процесса в реализации политики качества в вузе;

-

– принцип полилогического самоопределения субъектов образовательного процесса;

-

– принцип конструктивности диалогического взаимодействия субъектов образовательного процесса;

-

– принцип нацеленности на саморазвитие всех субъектов образовательного процесса. [1]

Качество организаторских компетенций предполагает новые модели образования и профессиональной подготовки будущих преподавателей. Это, в свою очередь, подразумевает неоднократное возвращение людей в той или иной форме в образовательный процесс. Но важнейшей задачей высшего образования сегодня становится не формирование устойчивого набора знаний и умений, которые останутся с человеком до конца его жизни, а прежде всего воспитание способности производить и получать новые знания на протяжении всей жизни. Отсюда следует, что соответствующим умением, очевидно, должны обладать и сами преподаватели.

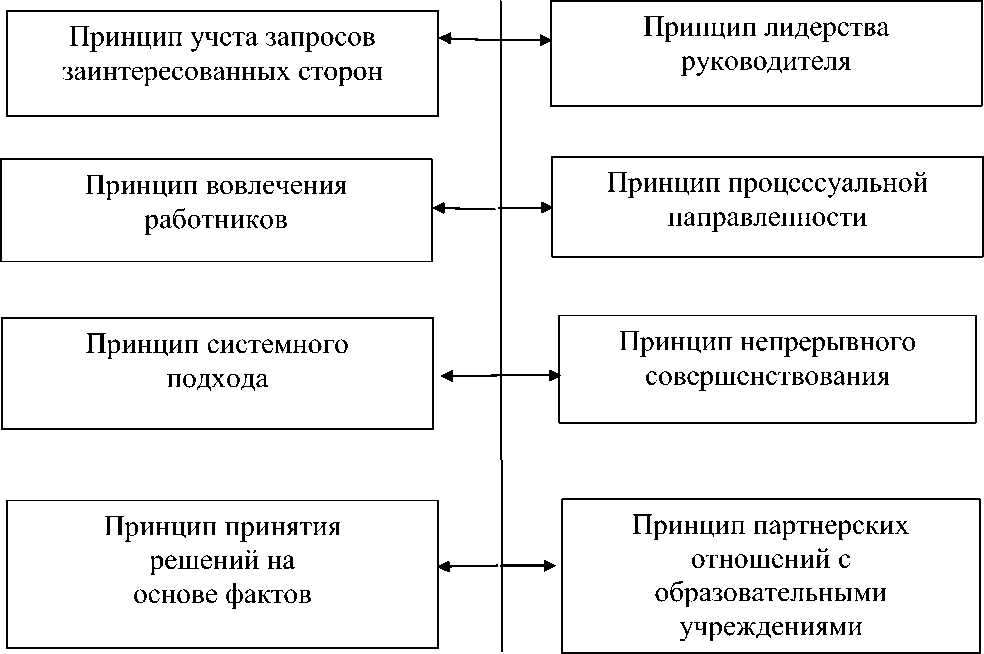

Одним из важнейших понятийных различий, оказавшим влияние на повышение качественного высшего профессионального развития, стало выделение следующих четырех типов знаний (Схема 3).

Схема 3

Типы знаний, оказывающие влияние на повышение качественного высшего образования

При этом, два последних типа – знания как умения и как умение сотрудничать – становятся все более значимыми.

Также, с организаторской точки зрения, значительное влияние на изменение стратегии высшего профессионального образования и дальнейшего развития оказали информационные и коммуникационные технологии. Они привнесли в образование и подготовку кадров такие инновационные элементы, как избыточные информационные ресурсы, новые сетевые сервисы и не известные ранее коммуникационные возможности.

По мере углубления этого процесса система образования как бы абсорбировала социально–технологические возможности информационных и коммуникационных технологий. Так, возникшие вне образования сетевые библиотеки и оцифрованные ресурсы общекультурного характера неожиданно стали активно использоваться профессорско-преподавательским составом и студентами - из них выросли ресурсы собственно образовательного характера и назначения. К примеру, сервисы по анализу больших массивов информации, по представлению знаний в виде таблиц и презентаций стали естественным спутником образовательного процесса. И, наконец, новые коммуникационные возможности породили сетевые сообщества по самым разным интересам.

Вместе с тем необходимо отметить, что, хотя подобные стратегии возникали и при развитии других профессиональных сообществ (юристов, медиков), система профессионального развития будущих педагогов столкнулась с особыми трудностями:

-

- во-первых, оказалось, что базы знаний в образовании практически не развиты по сравнению с базами знаний в медицине или в социологии;

-

- во-вторых, специфика получения педагогических знаний заключается в том, что искусство обучения осваивается педагогами самостоятельно, методом проб и ошибок, в ситуации изоляции от коллег, когда преподаватель остается один на один со своими подопечными, не имея или почти не имея возможностей для рефлексии и консультирования. [2]

Однако, несмотря на эти трудности, в целом можно заключить, что новые стратегии повышения профессионального образования будущих учителей все больше опираются на неформальные механизмы передачи и формирования знаний и компетенций. Одним из наиболее распространенных путей повышения высшего профессионально-педагогического образования становится формирование сообществ профессионалов-педагогов, совместно решающих общие проблемы и развивающих свои компетенции.

Главной задачей таких сетей является внутрисетевой обмен практическими знаниями, накопленными преподавателями в течение своей педагогической деятельности. Эти знания могут быть доступными для других педагогов только в ситуации реального сотрудничества. Сетевое сотрудничество дает такие преимущества, как уменьшение изолированности, профессиональное развитие, нахождение совместных решений для схожих проблем, обмен опытом, ускорение обмена знаниями.

Одной из наиболее многообещающих характеристик сетевого сотрудничества профессионалов являются взаимная мотивация участников, синергетические эффекты, приводящие к появлению внутренней динамики.

При этом, как показывает опыт, задачей государственных органов управления становится даже не модерация, а обеспечение инфраструктуры для сетевого взаимодействия.

Список литературы Качество педагогического образования в контексте организаторской культуры

- Видт И. Е. Образование как феномен культуры: моногр. / И. Е. ВидтТюмень: Печатник, 2006 год. - 200 с.

- Гершунский Б.С. Образовательно-педагогическая прогностика. Теория, методология, практика: Учебное пособие / Б.С. Гершунский. -М.: Наука, 2013 год. -768 с.

- Абдурахманов Ш.А. Развитие педагогической науки в Республике Узбекистан // Молодой учёный. - 2017 год. -№1.

- Азизходжаева Н.Н. Формирование профессиональных компетенций будущих специалистов. Образование через всю жизнь: непрерывноеобразование в интересах устойчивого развития. Ч.1.- СПб, 2014год.