Качество поверхностных и подземных вод населенных пунктов юго-западного побережья озера Байкал

Автор: Воробьева Ирина Борисовна, Власова Наталия Валерьевна

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Байкальский регион, Россия

Статья в выпуске: 3 (8), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований качественного состояния поверхностных и подземных вод поселков Листвянка, Малое и Большое Голоустное. Возрастающая антропогенная нагрузка на ландшафты, поверхностные и подземные воды требует постоянного мониторинга экологического состояния прибрежных территорий озера Байкал. Возникновение, формирование и развитие поселков имеет разные исторические корни, вследствие этого качество потребляемых водных ресурсов сильно различаются. Установлено, что водотоки пос. Листвянка испытывают на себе антропогенную нагрузку разной интенсивности. Гидрохимические характеристики вод рек Голоустной и Урунтина соответствует многолетним наблюдениям. Обнаружено, что чем меньше используется территория в рекреационном плане (малое количество турбаз, гостевых домов, гостиниц), тем ближе гидрохимические показатели подземных вод к природным значениям. Выявлено, что подземные воды поселков Большое и Малое Голоустное явственно отличаются по общей минерализации и содержанию главных ионов. По санитарно-гигиеническим показателям колодезная вода пос. М. Голоустное не соответствует санитарным нормам и представляет реальную эпидемическую опасность для населения. Санитарно-гигиеническая оценка подземной воды пос. Б. Голоустное показала безопасность использования воды для питьевых целей по бактериологическим показателям.

Поверхностные, подземные воды, гидрохимические показатели, санитарно-гигиеническая оценка

Короткий адрес: https://sciup.org/148317137

IDR: 148317137 | УДК: 911.2:502:556 | DOI: 10.18101/2542-0623-2018-3-38-50

Текст научной статьи Качество поверхностных и подземных вод населенных пунктов юго-западного побережья озера Байкал

Возрастающая антропогенная нагрузка на ландшафты, поверхностные и подземные воды требует постоянного мониторинга экологического состояния прибрежных территорий озера Байкал. В последние годы пос. Листвянка и Большое Голоустное стали самыми посещаемыми местами на югозападном побережье оз. Байкал. Эти территории имеют хорошо развитую инфраструктуру с большим количеством объектов массового туризма и отдыха. Развитие туристической сферы сопровождается масштабным строительством новых и эксплуатацией действующих гостиничных и туристических комплексов. При этом существенно, а где-то катастрофически, изменяются естественные ландшафты, резко ухудшается состояние поверхностных и подземных вод. Питьевое водоснабжение пос. Листвянка и Б. Голоустное осуществляется за счет поверхностных и подземных вод, их изучение очень важно для оценки антропогенного воздействия на экосистему озера Байкал. В этой связи сохранение качества водных ресурсов в прибрежной полосе является одной из приоритетных задач развития Байкальской природной территории.

Цель исследований — получение информации о качественном состоянии поверхностных и подземных вод поселков Листвянка, Малое и Большое Голоустное, используемых населением при индивидуальном пользовании.

Возникновение и формирование поселков имеет разные исторические корни, а также каждый имеет свой путь развития. Пос. Листвянка и Б. Голоустное на современном этапе развиваются по туристско-рекреационному направлению, а пос. М. Голоустное — традиционное сибирское поселение. Вследствие этого качество потребляемых водных ресурсов сильно различаются.

Объекты и методы исследований

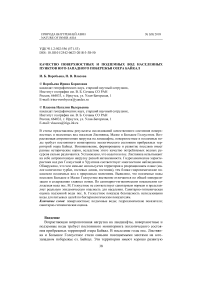

Объектами исследования были общественные колодцы и реки, протекающие по территории населенных пунктов (пос. Листвянка: р. Сеннушка, ручьи Банный и Березовый, река Крестовка, р. Малая и Большая Черемшанки; Малое Голоустное: р. Урунтин; Большое Голоустное: р. Голоустная) (рис. 1).

Определение химических элементов исследуемой воды осуществлялось на приборе Optima 2000 DV — оптический эмиссионный спектрометр с индукционной плазмой и компьютерным управлением (фирма Perkin Elmer LLC, США). Отбор, хранение, транспортировку и химический анализ проб проводили по стандартизованным и общепринятым методикам, а микробиологическую оценку — по СанПиНу 2.1.4.1174-02 в «Центре гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»1.

Результаты и обсуждение

Поселок Листвянка расположен на правом берегу реки Ангары и вытянут на северо-запад вдоль залива Лиственничный. Принято считать, что поселение возникло в начале XVIII в., и первыми жителями были вольные переселенцы, свободные казаки, беглые ссыльные. Из-за климатических условий и ограниченности природных ресурсов основными занятиями местных жителей были промыслы — охота и рыболовство. С развитием поселка как важного транспортного и торгового пункта среди жителей Лиственничного появились профессиональные лоцманы, метеорологи, перевозчики, занятые обслуживанием переправы через озеро Байкал. За последние годы Листвянка перестал развиваться как сибирский поселок и все больше приобретает черты туристической зоны. Население поселка увеличивалось по мере его обживания. Так, к 1874 г. в нем проживало около 200 человек, в начале XX в. — около 1500, а в настоящее время — около 2500 человек. По данным туроператоров, в настоящее время число туристов, посещающих поселок, составляет около 200 тыс. в год.

Рис. 1. Местоположение участков исследований и схема точек отбора проб

I — Листвянка, II — Большое Голоустное, III — Малое Голоустное.

57К — обозначение точек отбора

Большое Голоустное — это поселок на берегу Байкала, севернее Листвянки. История поселка связана с водным торговым путем между Россией и Китаем. Основан он был в XVII в. Суда из Иркутска добирались до дельты реки Идин-Гол по Ангаре и Байкалу и уже отсюда пересекали Байкал, чтобы попасть в дельту реки Селенги. Для кораблей был построен специальный причал, возле которого со временем был возведен поселок. С приходом первых русских поселенцев активно развиваются промыслы: охота и рыболовство. Постепенно поселок становится важным пунктом на карте торгового маршрута России и Китая. В советское время в Большом Голоустном был организован колхоз, но в 1958 г. он был упразднен. В 1960-е гг. в селе существовало сплавное предприятие, обеспечивавшее работой большинство жителей. В настоящее время население поселка насчитывает 595 чел. (данные 2012 г.). Сейчас Б. Голоустное — один из туристических центров на Байкале, здесь построено большое количество туристических баз и гостевых домов. Численность туристов увеличивается и в настоящее время составляет приблизительно 35–50 тыс. человек в год1.

Поселок Малое Голоустное. На берегу озера Байкал жили буряты и тунгусы, русские подселились к ним и около ста лет назад перебрались на 60 км от Байкала. Они основали деревню Тарбеевка. В 50-е годы двадцатого века появился леспромхоз, который по реке Голоустная сплавлял лес. Часть жителей Тарбеевки ушли в леспромхоз и появилось село Малое Голоустное. Малое Голоустное расположено в пойме притоков реки Голоустная — Экорлик и Урунтин. По данным Всероссийской переписи, в 2010 г. в селе проживали 1262 человека2.

Гидрохимическая оценка водотоков . Водотоки поселка Листвянка характеризуются разной протяженностью и перепадом высот от истока до устья, так р. Крестовка берет свое начало на высоте 473,7 м над уровнем моря, а р. Каменушка — 545,8 м, и впадают в Байкал на высоте 455,9 м (береговая линия). В основном их протяженность от истока до устья составляет 5–6 км (ручьи Каменушка, Сеннушка, Малая и Большая Черемшанки), самая протяженная река — Крестовка (20 км).

Для характеристики современного состояния водотоков и выявления воздействия на них инфраструктуры поселков отбор проб проводился в устьевой части ручьев и рек из основного русла. Такой подход способствует четкому выявлению техногенного воздействия на формирование гидрохимических показателей. Данные приведены за октябрь 2016 г.

Для корректного анализа полученных экспериментальных материалов все данные сравнивались с гидрохимическими показателями озера Байкал. По классификации О. А. Алекина (1948) воды озера относятся к мягким гидрокарбонатно-кальциевым водам. Основная доля ионов приходится на гидрокарбонаты — 68%, кальция и магния около — 30% (табл. 1). Минерализация вод Байкала, по данным, полученными нами ранее, колеблется от 87,26 до 94,6 мг/л [Воробьева и др., 2017], и это позволяет отнести ее, по уровню минерализации, к сверхпресным водам — < 0,01 г/л, что согласуется с данными, опубликованными К. К. Вотинцевым в 1960-е гг. (1961).

Поверхностные водотоки поселка в гидрохимическом отношении отличаются друг от друга. В водах Каменушки на долю гидрокарбонатов приходится около 50% от общей минерализации, а кальция — 28,6%, достаточно высока доля магния, остаток падает на сульфаты, доля хлоридов меньше (табл. 1). Общая минерализация ручья заметно выше байкальской воды, сумма ионов достигает 119,19 мг/ дм3, и химический состав воды неустойчив. Абсолютные величины содержания хлоридов, сульфатов, кальция, магния и суммы щелочных металлов ручьев Банного и Сеннушки существенно не отличались. Ручей Сеннушка, имея общую минерализацию 116,38 мг/дм3, несет в себе следы интенсивного техногенного воздействия, на что указывают повышенные показатели содержания хлоридов, сульфатов, нитритов, нитратов и аммония. Крестовка отличалась от всех водотоков поселка низкими значениями общей минерализации, что, возможно, было результатом высокой водоносности после обильных осадков. В то же время количество нитритов, нитратов и хлора достаточно высоко. Гидрохимическое изучение реки Крестовка проводились начиная с 1949 г. [Догопик, 1951; Бочкарев, 1959; Вотинцев и др., 1965], продолжаются в настоящее время [Нецветаева, 2004; Воробьева и др., 2008; Воробьева и др., 2009; Загорулько и др., 2014 и др.].

Как показали исследования рек Малая и Большая Черемшанка, сумма ионов колебалась от 94,14 до 116,32 мг/л. Преобладающими ионами являлись гидрокарбонаты и сульфаты. В составе катионов содержание кальция было основным, а количество магния и щелочных металлов приблизительно в равных долях. Особенно выделяется временный водоток Березовый, имеющий наиболее высокую минерализацию — 270,41 мг/л. По своей протяженности ручей самый короткий, за весь период наблюдения с 2005 г. проявления водоносности наблюдались всего 2 раза. Русло забрано в трубы, а за границей поселка оно практически не просматривается, поэтому можно сделать вывод, что данный водоток протекает только по территории поселка, при этом принимает в себя все результаты жизнедеятельности человека. Это подтверждается достаточно высоким содержанием нитратов, нитритов, аммония, т. е. испытывает значительную антропогенную нагрузку.

Река Голоустная, один из притоков оз. Байкал, берет свое начало на склонах Приморского хребта в нескольких километрах от берега самого озера. Протяженность Голоустной около 100 км и принимает в себя более 10 притоков. Один из наиболее крупных — р. Урунтин, которая впадает в Голоустную в районе пос. Малое Голоустное и испытывает определенное антропогенное воздействие. По своему химическому составу вода рек относится к гидрокарбонатно-кальциевому типу, в то же время Урунтин показывает содержание ионов кальция и сульфат-ионов практически в равных долях (табл. 2). По общей минерализации воды более минерализованы, чем воды Байкала, и содержат 123–178 мг/дм3. Количество главных ионов в составе речных вод соответствует многолетним наблюдениям и коррелирует с данными К. К. Вотинцева (1965) и П. Ф. Бочкарева (1959).

Таблица 1

Гидрохимическая характеристика водотоков пос. Листвянка

|

№ |

pН |

Анионы |

Катионы |

s 5 S 2 §-5 S 2 |

||||||||

|

HCO 3 - |

Cl- |

SO 4 2- |

NO 2 - |

NO 3 - |

Са2+ |

Mg2+ |

K+ |

Na+ |

NH 4 + |

|||

|

мг/дм3 |

||||||||||||

|

1 |

7,82 |

60,5 |

1,4 |

4,0 |

0,001 |

0,01 |

34,16 |

14,65 |

1,38 |

2,92 |

0,10 |

119,12 |

|

2 |

7,54 |

62,4 |

6,2 |

14,0 |

0,016 |

0,14 |

20,46 |

7,95 |

1,01 |

1,78 |

2,42 |

116,38 |

|

3 |

7,49 |

59,8 |

1,6 |

10,0 |

0,001 |

0,01 |

32,16 |

13,24 |

0,89 |

1,39 |

0,10 |

119,19 |

|

4 |

7,66 |

30,5 |

3,0 |

4,0 |

0,030 |

0,30 |

9,20 |

3,07 |

0,35 |

2,78 |

0,28 |

53,51 |

|

5 |

7,98 |

61,0 |

3,4 |

4,0 |

0,040 |

0,06 |

17,11 |

3,81 |

1,06 |

3,44 |

0,22 |

94,14 |

|

6 |

8,03 |

70,2 |

2,1 |

4,0 |

0,010 |

2,70 |

26,60 |

6,67 |

1,19 |

2,70 |

0,15 |

116,32 |

|

7 |

8,07 |

97,6 |

16,8 |

26,2 |

0,480 |

54,00 |

38,62 |

14,77 |

3,72 |

15,02 |

3,20 |

270,41 |

|

8 |

8,01 |

66,0 |

2,0 |

1,0 |

0,001 |

0,10 |

18,0 |

4,00 |

1,00 |

4,00 |

0,01 |

96,06 |

|

ПДК, ОДК ГОСТ 2874-82, ГН 2.1.5.1315 -03 |

- |

350 |

500 |

- |

130 |

180 |

50 |

40– 50 |

120– 200 |

0,40 |

||

Примечание : 1 — Каменушка; 2 — Сеннушка; 3 — Банный; 4 — Крестовка;

5 — М. Черемшанка; 6 — Б. Черемшанка; 7 — Березовый; 8 — Байкал.

Ионный состав воды водотоков пос. Малое Голоустное

Таблица 2

|

№ |

pН |

Анионы |

Катионы |

w s c3 CO m |

||||||||

|

HCO 3 - |

Cl- |

SO 4 2- |

NO 2 - |

NO 3 - |

Са2+ |

Mg2+ |

K+ |

Na+ |

H 4 + |

|||

|

мг/дм3 |

||||||||||||

|

Голоустная |

8,21 |

91,5 |

3,57 |

25,6 |

0,010 |

0,5 |

34,12 |

14,45 |

0,46 |

2,18 |

0,10 |

172,49 |

|

Урун-тин |

7,92 |

54,9 |

2,14 |

24,9 |

0,012 |

0,5 |

22,30 |

9,89 |

0,62 |

4,53 |

2,09 |

121,88 |

|

ГОСТ 2874 82, ГН 2.1.5.1315-03 |

- |

350 |

500 |

- |

130 |

180 |

50 |

40– 50 |

120– 200 |

0,40 |

||

Гидрохимическая оценка подземных вод. Для изучения верхних водоносных горизонтов были отобраны пробы воды из используемых колодцев пос. Листвянка. Органолептические свойства колодезной воды отвечают предъявляемым требованиям к подземным водам, показатели рН варьируют от 7 до 8 единиц рН, что находится в оптимальных пределах для питьевой и хозяйственно-бытовой воды. Границы колебаний температуры — от 2,5 до 3,5 оС на момент отбора проб воды, причем образцы воды мало отличались между собой. Общая минерализация колодезной воды варьирует от 105,41 до 410,53 мг/дм3 (табл. 3).

Органолептические показатели колодезных вод пос. Б. Голоустное отвечали предъявляемым требованиям к подземным водам. Показатели водородного иона в колодезной воде пос. Большое Голоустное слабо различаются между собой (колодцы ГК1, ГК2, ГК4) и незначительно изменяются — около 8,0 ед. В колодцах пос. Малое Голоустное рН воды составила около 7,0 (табл. 4), что находится в оптимальных пределах для питьевого и хозяйственно-бытового использования. Температурные колебания составили от 2,0, до 5,5оС на момент отбора проб воды.

Таблица 3

Гидрохимическая характеристика воды колодцев пос. Листвянка

|

№ |

pН |

Анионы |

Катионы |

s S |

||||||||

|

HCO 3 - |

Cl- |

SO 4 2- |

NO 2 - |

NO 3 - |

Са2+ |

Mg2+ |

K+ |

Na+ |

NH 4 + |

|||

|

мг/дм3 |

||||||||||||

|

50к |

8,09 |

76,25 |

65,30 |

27,7 |

0,001 |

- |

35,51 |

20,27 |

16,56 |

34,97 |

0,2 |

276,77 |

|

100к |

7,44 |

33,55 |

7,89 |

32,5 |

0,001 |

- |

16,64 |

4,56 |

0,85 |

7,30 |

0,2 |

103,50 |

|

9к |

7,87 |

128,10 |

79,49 |

27,5 |

0,001 |

- |

102,50 |

33,28 |

2,79 |

36,76 |

0,1 |

410,53 |

|

101к |

7,31 |

33,55 |

69,51 |

27,5 |

0,001 |

3,90 |

69,98 |

27,24 |

5,50 |

44,51 |

0,6 |

282,29 |

|

102к |

7,89 |

143,35 |

63,63 |

27,7 |

0,001 |

31,80 |

57,33 |

19,53 |

4,33 |

15,23 |

0,3 |

363,20 |

|

Банный к |

7,45 |

35,41 |

2,50 |

27,8 |

0,005 |

3,00 |

22,95 |

7,877 |

1,63 |

2,04 |

2,2 |

105,41 |

|

57к |

7,89 |

34,45 |

2,88 |

27,5 |

0,010 |

1,70 |

25,62 |

10,86 |

1,20 |

2,35 |

2,2 |

108,77 |

|

ПДК, ОДК ГОСТ 2874 82, ГН 2.1.5.1315-03 |

- |

350 |

500 |

- |

130 |

180 |

50 |

40-50 |

120– 200 |

0,4 |

||

Таблица 4

Гидрохимическая характеристика воды колодцев пос. Большое и Малое Голоустное

|

№ |

pН |

Анионы |

Катионы |

s 5 s "g §-5 я 5 s 2 |

||||||||

|

HCO 3 - |

Cl- |

SO 4 2- |

NO 2 - |

NO 3 - |

Са2+ |

Mg2+ |

K+ |

Na+ |

NH 4 + |

|||

|

мг/дм3 |

||||||||||||

|

Б. Голоустное |

||||||||||||

|

ГК1 |

8,05 |

271,45 |

8,92 |

- |

0,011 |

- |

66,36 |

35,42 |

1,33 |

8,42 |

2,4 |

394,31 |

|

ГК2 |

8,15 |

155,55 |

14,62 |

33,1 |

0,001 |

4,8 |

50,75 |

26,25 |

0,86 |

9,29 |

0,2 |

295,42 |

|

ГК4 |

8,13 |

186,05 |

9,63 |

26,2 |

0,001 |

- |

52,85 |

22,90 |

0,82 |

7,34 |

0,1 |

305,89 |

|

М. Голоустное |

||||||||||||

|

Г11 |

6,96 |

33,55 |

17,48 |

29,1 |

0001 |

0,3 |

23,52 |

11,45 |

0,64 |

8,44 |

0,3 |

124,81 |

|

Г12 |

7,31 |

61,00 |

2,68 |

25,0 |

0,001 |

8,3 |

20,10 |

7,56 |

0,71 |

3,81 |

0,2 |

129,36 |

|

ПДК, ОДК ГОСТ 287482, ГН 2.1.5.1315-03 |

- |

350 |

500 |

- |

130 |

180 |

50 |

40– 50 |

120– 200 |

0,40 |

||

Поселок Листвянка — достаточно быстроразвивающийся туристический центр, в последнее время на ее территории идет интенсивное строительство домов отдыха, гостиниц, кемпингов. В то же время уровень экологичности данных строений оставляет желать лучшего. Рельеф поселка способствует хорошей миграции веществ в водоносных горизонтах, что четко прослеживается по их содержанию в колодцах, расположенных в нижней части склонов или в днище падей. Традиционное обеззараживание выгребных ям приводит к интенсивному поступлению хлора в водоносные горизонты, в то же время вещества, работающие как индикаторы органического загрязнения (нитриты, нитраты, аммоний), имеют низкие значения. Исключением является колодец 102к, где, несмотря на высокое содержание хлоридов, отмечается достаточно высокое содержание нитритов. Менее используемые в туристическом плане пади — Банная и Сеннушка — и расположенные в них колодцы Банный и 57к соответственно отличаются от остальных, но между собой схожи по абсолютным величинам. Подобными характеристиками обладают и колодцы, находящиеся в верхних частях склонов и падей, не окруженные туристическими базами. Исходя из полученных материалов можно сделать вывод, что в естественных условиях общая минерализация водоносных горизонтов не превышает 109 мг/дм3 и содержит в себе определенные концентрации главных ионов. Установлено, что изучаемые образцы колодезной воды, по данным физико-химических параметров (рН и температура), в каждом населенном пункте мало отличаются между собой и соот- ветствуют нормативам. В то же время колодцы двух поселков, расположенных в разных природных условиях и имеющих отличное друг от друга антропогенное воздействие, различаются между собой достаточно четко. Так, общая минерализация колодезной воды пос. Б. Голоустное изменяется от 295,42 до 394,42 мг/дм3, в то время как колодцы пос. М. Голоустное имеют минерализацию в районе 120 мг/дм3 (табл. 4). Различаются они и по содержанию основных ионов.

Санитарно-гигиеническая оценка колодезной воды . Нецентрализованным водоснабжением является использование для питьевых и хозяйственных нужд населения воды подземных источников, забираемой с помощью различных сооружений и устройств, открытых для общего пользования или находящихся в индивидуальном пользовании. При санитарногигиенической оценке воды исходят из следующих бактериологических показателей: общее микробное число, термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии. Эти основные показатели, которые определяют при микробиологическом контроле качества питьевой воды. По эпидемиологическим показаниям оценивают также количество колифагов, которые являются косвенными показателями присутствия в воде энтеровирусов, и споры сульфитредуцирующих клостридий.

Общее микробное число (ОМЧ) является важным интегральным санитарным показателем, который позволяет оценить общую микробную обсе-мененность водного объекта. Показатель ОМЧ широко используется для оперативного контроля систем водоподготовки и дезинфекции. Колифаги — это бактериофаги (вирусы бактерий), способные инфицировать E. coli и родственные ей бактерии. Поэтому наличие колифагов свидетельствует о присутствии бактерий-хозяев, а значит, о факте фекального загрязнения воды. Поскольку вирусы (включая бактериофаги) более устойчивы к неблагоприятным условиям окружающей среды, колифаги продолжают обнаруживаться даже тогда, когда самих бактерий-хозяев уже нет. Подобная находка будет свидетельствовать об имевшем место фекальном загрязнении. Коли-фаги не встречаются в большом количестве в свежих фекалиях человека и животных, но они широко распространены в сточных водах. Поэтому коли-фаги важны как индикаторы загрязнения стоками. Общие колиформные бактерии часто называют организмами-индикаторами, потому что они указывают на потенциальное наличие болезнетворных бактерий в воде, например, кишечной палочки. Сами по себе бактерии живут, в частности, в кишечнике человека и животных. Поэтому их очень много в фекальных водах. Следовательно, этих бактерий не должно быть в воде, так как они являются индикатором загрязнения воды побочными продуктами. Температура и погодные условия играют важную роль в распространении бактерий. Кишечная палочка предпочитает жить на поверхности земли и любит тепло, таким образом, колиформные бактерии в питьевой воде появляются в результате движения в составе подземных потоков при теплых и влажных погодных условиях, в зимнее время отмечается наименьшее количество бактерий. Если были обнаружены колиформы, то это свидетельствует о том, что в воду попали патогенные микроорганизмы. Споры сульфитредуцирующих клостридий (СРК) имеют высокую устойчивость в окружающей среде, поэтому их обнаружение в воде может свидетельствовать о давнем фекальном загрязнении. СРК относятся к индикаторам биологического загрязнения воды: наличие их спор будет указывать на возможное присутствие сходных по устойчивости цист и ооцист простейших и жизнеспособных яиц гельминтов. Термотолерантные колиформные бактерии поддаются быстрому обнаружению и поэтому играют важную вторичную роль при оценке эффективности очистки воды от фекальных бактерий. Более точным индикатором служит именно E.Coli (кишечная палочка), так как источником некоторых других термотолерантных колиформ могут служить не только фекальные воды.

Анализ колодезной воды пос. Листвянка показал, что в пади Сеннушка в воде обнаружены общие колиформные бактерии, которые являются организмами-индикаторами и указывают на наличие болезнетворных бактерий в воде (например, кишечной палочки) (табл. 5). Наличие в колодезной воде термотолерантных колиформных бактерий также указывает на фекальное загрязнение. Глубина колодца около 3.0 м, которая является наименьшей из всех исследованных. Колодец расположен в средней части пади. Выше колодца находятся жилые дома.

Таблица 5

Результаты бактериологических исследований воды колодцев

|

№ колодца |

ОМЧ, КОЕ / мл |

Колифаги, КОЕ / мл |

Общие колиформные бактерии, КОЕ /100 мл |

Споры суль-фитредуци-рующих клостридий, спор в 20 мл |

Термотолерантные бактерии, КОЕ /100 мл |

|

Листвянка |

|||||

|

57 к |

0 |

- |

4 |

- |

4 |

|

Банная к |

0 |

- |

- |

- |

- |

|

100 к |

0 |

- |

- |

- |

- |

|

101 к |

0 |

- |

- |

- |

- |

|

Березовая |

- |

обнаружено |

- |

- |

- |

|

Б. Голоустное |

|||||

|

ГК3 |

0 |

- |

- |

- |

- |

|

ГК4 |

0 |

- |

- |

- |

- |

|

М. Голоустное |

|||||

|

Гк11 Гк12 |

0 0 |

- - |

4 8 |

- - |

4 8 |

В остальных колодцах пос. Листвянка бактериологические показатели находятся в норме. При санитарно-гигиенической оценке подземной воды пос. Б. Голоустное обнаружено, что бактериологические показатели находятся в норме.

Исследование подземной воды пос. М. Голоустное выявило наличие общих колиформных бактерий и группу термотолерантных, что свидетельствует о фекальном загрязнении колодезной воды. Установлено, что глубина колодцев примерно равная и составляла около 5 м. Воды колодцев показали низкие температуры в момент исследования, что составляло 1–2 0С.

Результаты исследований колодезной воды пос. М. Голоустное по бактериологическим показателям не соответствуют санитарным нормам, что может спровоцировать реальную эпидемическую опасность для населения. В пос. Листвянка колодец, расположенный в пади Сеннушка, действительно опасен для населения. Санитарно-гигиеническая оценка подземной воды пос. Б. Голоустное показала безопасность использования воды для питьевых целей по бактериологическим показателям.

Заключение

Таким образом, три населенных пункта, расположенных на западном побережье озера Байкал, формируются в новые прибайкальские поселения. Пройдя этапы охоты, рыболовства и индустриального освоения, они приспосабливаются к новым реалиям современности — туристско-рекреационному использованию своей территории. Пос. Листвянка и Б. Голоустное с момента возникновения развивались как сибирские поселения, а в настоящее время — как туристические центры (разной стадии развития). Поселок М. Голоустное образовался как сибирское поселение, в настоящее время наблюдается этот же путь развития.

В результате исследований получена информация о качественном состоянии поверхностных и подземных вод поселков Листвянка, Малое и Большое Голоустное, используемых населением для питьевого водоснабжения.

Установлено, что водотоки пос. Листвянка испытывают антропогенную нагрузку разной интенсивности. Так, в руч. Сеннушка обнаружены следы интенсивного техногенного воздействия, на что указывает повышенное содержание хлоридов, сульфатов, нитритов, нитратов и аммония. В руч. Березовый есть все результаты жизнедеятельности человека, что подтверждается достаточно высоким содержанием нитратов, нитритов, аммония, которые в значительно меньших концентрациях присутствуют во всех речках.

Гидрохимическая характеристика вод рек Голоустная и Урунтин отвечает многолетним наблюдениям и соответствует данным К. К. Вотинцева и П. Ф. Бочкарева.

Исследования подземных вод пос. Листвянка показали, что рельеф поселка способствует хорошей миграции веществ в водоносных горизонтах и это четко прослеживается по их содержанию в колодцах, расположенных в нижней части склонов или в днище падей. Традиционное обеззараживание выгребных ям приводит к интенсивному поступлению хлора в водоносные горизонты, в то же время вещества, работающие как индикаторы органического загрязнения (нитриты, нитраты, аммонии), имеют низкие значения. Установлено, что чем меньше используется территория в рекреационном плане (малое количество турбаз, гостевых домов, гостиниц), тем ближе гид- рохимические показатели подземных вод к природным значениям. Выявлено, что подземные воды пос. Большое и Малое Голоустное довольно четко отличаются по общей минерализации и содержанию главных ионов.

При санитарно-гигиенической оценке колодезной воды пос. М. Голоустное установлено, что по бактериологическим показателям вода не соответствует санитарным нормам, что может вызвать реальную эпидемическую опасность для населения. Выявлено, что в пос. Листвянка колодец, расположенный в пади Сеннушка, действительно опасен для населения. Санитарно-гигиеническая оценка подземной воды пос. Б. Голоустное показала безопасность использования воды для питьевых целей по бактериологическим показателям.

Работы проведены за счет гранта РФФИ № 16-05-00286, проекта

НИР № 0347-2016-0002.

Список литературы Качество поверхностных и подземных вод населенных пунктов юго-западного побережья озера Байкал

- Алекин О. А. Общая гидрохимия: химия природных вод. Л.: Гидрометеоиздат, 1948. 206 с.

- Бочкарев П. Ф. Гидрохимия рек Восточной Сибири. Иркутск: Иркут. кн. изд-во, 1959. 154 с.

- Воробьева И. Б., Напрасникова Е. В., Власова Н. В. Экологическое состояние юго-западного побережья оз. Байкал при антропогенном воздействии // Проблемы биогеохимии и геохимической экологии. 2008. № 3(7). С. 115-122.

- Воробьева И. Б., Напрасникова Е. В., Власова Н. В. Экологогеохимические особенности снега, льда, подледной воды южной части озера Байкал // Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2009. № 1. С. 54-60.

- Воробьева И. Б., Власова Н. В., Напрасникова Е. В. Оценка экологического состояния водных объектов Байкальской природной территории (юго-западное побережье озера Байкал, пос. Листвянка) // Вода: химия и экология. 2017. № 6. С. 86-94.

- Вотинцев К. К. Гидрохимия озера Байкал. М.: Наука, 1961. 310 с.

- Вотинцев К. К., Глазунов И. В., Толмачева А. П. Гидрохимия рек бассейна озера Байкал. М.: Наука, 1965. 494 с.

- Догопик И. Я. К вопросу о химическом составе воды некоторых притоков Байкала // Труды Байкальск. лимнолог. ст. 1951. Т. XIII. С. 225-242.

- Загорулько Н. А., Гребеньщикова В. И., Склярова О. А. Многолетняя динамика химического состава вод реки Крестовки (приток озера Байкал) // География и природные ресурсы. 2014. № 3. С. 76-82.

- Нецветаева О. Г. Формирование химического состава вод притоков южного Байкала в современный период: автореф. дис.. канд. геогр. наук. Иркутск, 2004. 22 с.