Качество жизни после радиочастотной операции MAZE у пациентов с фибрилляцией предсердий

Автор: Бшарат Х.А., Баталов Р.Е., Савенкова Г.М., Ан- Тонченко И.В., Плеханов И.Г., Борисова Е.В., Татарский Р.Б., Попов С.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 1 т.22, 2007 года.

Бесплатный доступ

с фибрилляцией предсердий для оценки эффективности радиочастотной эндокардиальной операции MAZE (ФП) с использованием опросника SF-36. В исследование включен 91 пациент с персистирующей и перманентной формами ФП, резистентной к медикаментозному лечению (68 мужчин и 23 женщины), в возрасте от 24 до 79 лет (средний возраст - 53,610,4 лет). Пациенты были разделены на две группы: I группа - 44 пациента с ФП, получавшие медикаментозное лечение, II группа - 47 пациентов с ФП после операции MAZE. Оказалось, что инвазивное лечение более эффективно, чем медикаментозные методы лечения ФП, так как в течение года КЖ пациентов значительно улучшилось и приближается к среднему КЖ общей популяции России.

Фибрилляция предсердий, качество жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/14918663

IDR: 14918663 | УДК: 616.12-

Текст научной статьи Качество жизни после радиочастотной операции MAZE у пациентов с фибрилляцией предсердий

E-mail: hosni@mail.ru

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОСЛЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ ОПЕРАЦИИ «MAZE» У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

ГУ НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН, г. Томск

Фибрилляция предсердий (ФП) – одно из наиболее распространенных нарушений ритма сердца [1, 2]. Несмотря на то, что ФП не относится к жизнеугрожающим аритмиям, она является независимым фактором повышения риска смерти у различных категорий кардиологических больных, смертность больных с ФП в среднем в два раза больше по сравнению с лицами без этого нарушения ритма сердца [3]. Основной задачей в лечении ФП считается сохранение синусового ритма и профилактика рецидивирования ФП, но часто эта задача является невыполнимой, несмотря на использование самых современных антиаритмических препаратов. Нужно отметить, что недостатков, связанных с медикаментозной терапией, очень много: высокая вероятность повторных эпизодов ФП, побочные эффекты антиа-ритмических препаратов, включая их проаритмическое действие, риск кровотечений при длительном приеме антикоагулянтных препаратов и, наконец, высокая стоимость лечения, обусловленная необходимостью пожизненного приема лекарств [4, 5, 6].

В последние годы предложены новые методы хирургического лечения ФП, их совершенствование направлено на наиболее полное соответствие этих вмешательств анатомо-электрофизиологическим принципам. Так, усилия исследователей привели к разработке операции «MAZE», которая является более совершенной по сравнению, например, с аблацией АВ соединения и последующей имплантацией искусственного водителя ритма сердца, модификацией проведения по АВ соединению или изоляцией левого и правого предсердий [7]. Смысл операции «MAZE» заключается в создании многочисленных препятствий в определенных местах миокарда предсердий, сохраняющих возможность проведения импульсов от синусового узла к АВ соединению. В последние годы стали появляться различные модификации данного вмеща-тельства. Это было связано с развитием катетерных методов эндокардиальной деструкции, а также развитием инструментов для аблации, которые используют альтернативные источники энергии (радиочастотные и др.), чтобы облегчить быстрое и безопасное создание линий блока проведения [8]. Нами также разработана модификация операции «MAZE», заключающаяся в нанесении дополнительных линий повреждения.

Хирургические методы лечения в большей степени, чем медикаментозные повышают качество жизни (КЖ) пациентов с ФП [9, 10, 11, 12]. Особого внимания заслуживает исследование S. Lonnerholm et al. [13], проводимое в Швеции с 1996 по 1999 гг. Авторы изучали КЖ пациентов, перенесших операцию «MAZE»-III, используя опросник SF-36 [14]. Данное исследование является первым исследованием КЖ после хирургической операции «MAZE», но в нём не отмечено, как влияет на КЖ успешность данной операции, а также её различные модификации (катетерные радиочастотные или с дополнительными линиями деструкции).

Таким образом, в проблеме ФП есть ещё много нерешённых задач. Исходя из указанного выше, весьма актуальным является изучение течения ФП и КЖ пациентов после катетерной операции «MAZE» и её модификаций с дополнительными линиями деструкции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование включен 91 пациент (23 женщины, 68 мужчин) с персистирующей и перманентной формами ФП, резистентной к медикаментозному лечению, в возрасте от 24 до 79 лет (средний возраст – 53,6±10,4 лет). Пациенты были разделены на две основные группы: I группа – 44 пациента с ФП, получавшие медикаментозное лечение, II группа – 47 пациентов с ФП, которым проводилась операция «MAZE». По клинико-демографическим показателям группы были сопоставимы. В зависимости от успешности и возможности восстановления синусовго ритма каждая из групп в ходе анализа разделялась ещё на две подгруппы: Ia подгруппа – 24 пациента (5 женщин (20,83%), средний возраст – 53,1±10,4 лет) с синусовым ритмом, который сохранялся медикаментозными средствами; Ib подгруппа – 20 пациентов (6 женщин (30%), средний возраст – 56,8±11,7 лет) с перманентной ФП, получающие медикаментозное лечение для контроля частоты желудочковых сокращений; IIa подгруппа – 22 пациента (6 женщин – 27,27%, средний возраст – 53,2±9,3 лет) после эндокардиальной операции «MAZE» с синусовым ритмом, не нуждающиеся в медикаментозном лечении; IIb подгруппа – 25 пациентов (6 женщин – 24%, средний возраст – 52,9±12,1 лет) после эндокардиальной радиочастотной процедуры «MAZE», которым для поддержания синусового ритма был необходим прием антиаритмических препаратов.

В группе II для анализа выделена также подгруппа пациентов, которым проведена классическая операция «MAZE» - 16 человек (10 мужчин – 62,5% и 6 женщин – 37,5%, средний возраст – 54,1±9,6 лет, подгруппа «к-MAZE») и подгруппа больных, которым проведена модифицированная операция «MAZE»- 31 человек (25 мужчин – 80,6% и 6 женщин – 19,35%, средний возраст – 52,7±11,3 лет, подгруппа «м-MAZE»).

Клиническое обследование больных включало физикальные методы (анамнез, осмотр, аускультацию и др.), лабораторные исследования, включающие, кроме рутинных тестов, определение липидного спектра, тиреоидных гормонов, электролитов, ультразвуковое исследование сердца, суточное мониторирование ЭКГ, компьютерную томографию предсердий.

КЖ пациентов оценивалось до операции и через 3, 6 и 12 мес с использованием опросника «SF-36 Health Status Survey» (SF-36) [15]. Тридцать шесть пунктов опросника сгруппированы в восемь шкал. Результаты представляются в виде оценок в баллах по шкалам. Более высокая оценка указывает на более высокий уровень КЖ.

Операции проводились в рентгеноперационной на электрофизиологической системе «Элкарт II» (Томск, Россия), CARTO (Biosense Webster, США) с использованием аблационного электрода (Navistar, Biosense Webster).

В I группе за три недели до ЭИТ пациенты принимали кордарон 800 - 1200 мг в сутки (в зависимости от веса больного) до общей дозы 10 г, затем продолжали его принимать в поддерживаюшей дозе 200-400 мг в день. Кроме того, пациенты получали варфарин 2,5-7,5 мг в сутки под контролем показателей свертывающей системы (МНО 2,5 – 3,0).

В качестве антиаритмической терапии 18 (40,9%) пациентов получали кордарон по 200-400 мг в день, 4 (9,1%) – пропанорм по 300 мг в сутки, 2 (4,5%) пациента - соталекс по 160 мг в сутки, 8 (18,2%) пациентов - З-адреноблокаторы, 1 (2,2%) пациент - верапамил, 10 (22,7%) пациентов - сочетание /З-адреноблокатора и дигоксина и еще 1 (2,2%) пациент - сочетание верапамила и дигоксина.

Во II группе пациентам назначали варфарин за две недели до операции и в течение трех месяцев после нее под контролем МНО. Антиаритмическая терапия проводилась кордароном у 35 (74,5%) пациентов, про-панормом – у 6 (12,75%), соталексом – у 4 (8,5%).

Статистическая обработка результатов проводилась на ЭВМ с помощью пакета программ «STATISTICA for WINDOWS» фирмы StatSoft Inc. с использованием t-критерия Стьюдента (с критическим значением уровня значимости 5%) для парных и непарных величин. Для описания средних величин использовали среднее ± стандартное отклонение (M±SD).

РЕЗУЛЬТАТЫ

У пациентов с ФП КЖ перед лечением было значительно ниже по всем показателям, чем для общей популяции России [16, 17].

Как видно из табл. 1, в I группе наблюдалось значимое увеличение практически всех показателей опросника SF-36, однако большинство из этих пока- зателей к сроку 12 мес вновь снижались практически до уровня исходных. Исключение составил только показатель «интенсивность боли», который несколько снизился по сравнению с 3 мес, но всё-таки к сроку 12 мес оставался на уровне 45,33±14,97, что статистически значимо (р=0,0130) выше по сравнению с исходным (35,47±13,94). Показатель «общее состояние здоровья», которsq был намного ниже, чем в общей популяции в России (43,04±14,29), на фоне медикаментозного лечения оказался значимо (р=0,0011) выше исходного (22,01±12,45).

Во II группе все показатели значимо повышались к 3-му мес наблюдения и к 12-му мес достигали уровня КЖ популяции России (табл. 2).

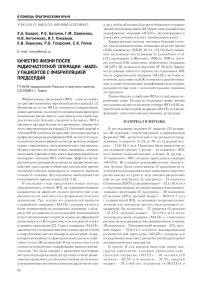

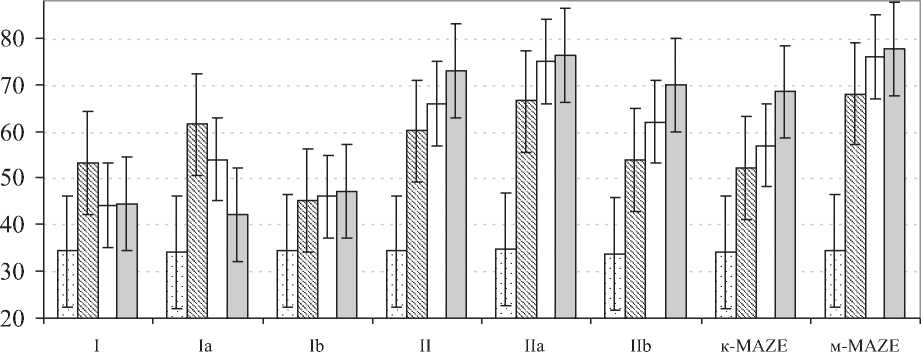

На рис. 1 и 2 представлена динамика интегрированных показателей «физический компонент здоровья» и «психологический компонент здоровья» опросника SF-36 во всех изучаемых группах и подгруппах.

Показатель «физический компонент здоровья» КЖ у пациентов с ФП, которым проводилось медикаментозное лечение, первоначально повышался в группе Ia с 34,17±13,56 до 61,40±16,82 (р=0,006), но к концу года наблюдения его значение составило 42,10±13,83 и уже не отличалось от исходного. У пациентов с медикаментозным контролем частоты желудочковых сокращений его повышение было незначительным, но имело тенденцию к увеличению в течение всего периода наблюдения.

В подгруппах II группы больных показатель физического компонента КЖ значительно и заметно повышался уже на 3-ем мес наблюдения и к 12-му мес ещё более возрастал. Так, в подгруппе пациентов, которым выполнена эндокардиальная операция «MAZE» и сохранён синусовый ритм, этот показатель увеличился с 35,76±13,62 до 66,40±17,38 и 76,30±16,94 (p=0,004 и р=0,0009 соответственно). В подгруппе пациентов, которым потребовалась антиаритмическая терапия, данный показатель также возрастал, хотя и в несколько в меньшей степени – с 34,82±13,52 до 54,90±11,66 и 62,78±12,07 (p=0,0012 и р=0,0007 соответственно). Наиболее выраженная динамика этого показателя имелась у пациентов, которым проведена модифицированная операция «MAZE», его значение возросло с 35,51±13,59 до 68,02±13,2 (3 мес) и 78,54±11,6 (12 мес) (р=0,0002, р=0,0001).

Динамика показателя «психологический компонент здоровья» в исследованных группах и подгруппах в целом аналогична. Необходимо однако отметить его выраженное снижение к 12 мес до 40,12±13,65 против 60,12±16,68, в I группе не наблюдалось его значимого увеличения, по всей видимости, это может быть связано с необходимостью постоянного приёма препаратов.

Обращает на себя внимание также неотчётливая динамика данного показателя и в группе больных, которым проведена операция «MAZE», но затем потребовалась антиаритмическая терапия (IIb подгруппа), в период 3 мес исходно он составлял 43,25±14,51, затем - 46,24±15,14. Однако к концу 12-го мес наблюдения он стал статистически значимо (р=0,0017) выше, со-

Таблица 1

Связанное со здоровьем качество жизни у пациентов c фибрилляцией предсердий, получавших медикаментозное лечение (группа I), M±SD баллов (n = 44)

Примечание: p* - достигнутый уровень значимости критерия сравнения показателя с исходным значением; н.д. – «недостоверные», статистически незначимые отличия (p>0,05).

|

Показатель SF-36 |

Исходное значение |

Через 3 мес |

р* |

Через 6 мес |

р* |

Через 12 мес |

p* |

|

Физическое функционирование |

38,31±14,26 |

50,52±15,43 |

0,0017 |

43,10±14,67 |

0,0451 |

42,90±14,59 |

н.д. |

|

Ролевое функционирование/ физическое состояние |

41,16±14,57 |

55,86±16,02 |

0,0019 |

47,21±12,45 |

0,0115 |

46,71±15,01 |

н.д. (0,0585) |

|

Интенсивность боли |

35,47±13,94 |

51,05±15,60 |

0,0011 |

47,45±13,34 |

0,0065 |

45,33±14,97 |

0,0130 |

|

Общее состояние здоровья |

22,01±12,45 |

55,12±16,32 |

0,0008 |

46,33±15,14 |

0,0073 |

43,04±14,29 |

0,0011 |

|

Жизненная активность |

37,16±14,02 |

58,90±16,35 |

0,0004 |

41,62±15,32 |

н.д. |

39,95±13,17 |

н.д. |

|

Социальное функционирование |

45,62±15,18 |

63,24±16,93 |

0,0007 |

54,12±14,22 |

0,0337 |

49,86±14,26 |

н.д. |

|

Ролевое функционирование/ эмоциональное состояние |

45,67±14,58 |

53,33±15,85 |

0,0067 |

49,54±16,12 |

н.д. |

49,29±13,76 |

н.д. |

|

Психическое здоровье |

43,50±14,61 |

56,38±16,18 |

0,0012 |

45,31±15,87 |

н.д. |

40,62±14,34 |

н.д. |

Таблица 2

Связанное со здоровьем качество жизни у пациентов после операций «MAZE» (группа II), M±SD баллов (n = 47)

|

Показатель |

Исходное значение |

Через 3 мес |

р* |

Через 6 мес |

р* |

Через 12 мес |

p* |

|

Физическое функционирование |

37,36±14,04 |

59,17±16,38 |

0,0003 |

63,72±13,34 |

0,0001 |

69,79±13,43 |

0,0001 |

|

Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием |

42,08±14,56 |

62,39±16,29 |

0,0002 |

74,62±14,23 |

0,0001 |

76,60±14,29 |

0,0001 |

|

Интенсивность боли |

34,53±13,84 |

60,31±16,50 |

0,0001 |

61,81±13,47 |

0,0001 |

69,88±13,55 |

0,0001 |

|

Общее состояние здоровья |

22,99±12,44 |

58,33±17,27 |

0,0001 |

70,55±14,16 |

0,0001 |

75,58±14,18 |

0,0001 |

|

Жизненная активность |

37,12±14,17 |

52,36±15,96 |

0,0004 |

70,45±12,76 |

0,0002 |

72,46±12,60 |

0,0001 |

|

Социальное функционирование |

45,85±15,09 |

49,83±15,02 |

н.д. (0,0674) |

54,53±14,67 |

0,0076 |

76,57±14,16 |

0,0001 |

|

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием |

46,90±15,21 |

47,88±15,14 |

н.д. |

69,91±13,12 |

0,0001 |

73,92±11,11 |

0,0001 |

|

Психическое здоровье |

42,32±14,51 |

54,67±15,99 |

0,0006 |

67,84±14,91 |

0,0001 |

71,80±15,31 |

0,0001 |

Примечание: p* - достигнутый уровень значимости критерия сравнения показателя с исходным значением; н.д. – «недостоверные», статистически незначимые отличия (p>0,05).

ставляя 70,49±16,41. Наиболее выраженная динамика психологического компонента здоровья отмечается у пациентов после «MAZE» с сохранившимся синусовым ритмом. Этот показатель увеличился за 3 мес с 43,97±14,48 до 56,30±16,26 (р=0,0204), а к 12-му мес составил 77,12±13,11 (р=0,0012).

Таким образом, можно сделать заключение, что трансвенозная эндокардиальная процедура «MAZE» является более предпочтительной, чем медикамен-94

тозные методы лечения ФП, так как, в отличие от последних, после её выполнения КЖ пациентов в течение года повышается значительно и приближается к среднему КЖ всей популяции России. Даже при неуспешной операции «MAZE» и необходимости приема антиаритмических препаратов физические и психологические компоненты КЖ становятся выше, чем у пациентов, которым проводилось только медикаментозное лечение ФП.

-

□ исходно ^ через 3 мес □ через 6 мес □ через год

Рис.1. Средние величины обобщенного показателя «физический компонент здоровья» в исследованных группах и подгруппах, M±SD баллов.

Примечание: * - статистическая значимость отличий в величинах (р<0,05) по сравнению с исходной в соответствующей подгруппе

-

□ исходно 0 через 3 мес □ через б мес □ через год

Рис.2. Средние величины обобщенного показателя «психологический компонент здоровья» в исследованных группах и подгруппах, M±SD баллов.

Примечание: * - статистическая значимость отличий в величинах (р<0,05) по сравнению с исходной в соответствующей подгруппе

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные нами результаты позволяют вновь задуматься о многочисленных проблемах лечения ФП.

По нашим данным, у пациентов, которым проводилось медикаментозное лечение, наблюдается значимое увеличение практически всех показателей опросника SF-36, однако большинство из этих показателей, включая интегрированный показатель «физический компонент здоровья», к сроку 12 мес вновь снижаются практически до уровня исходных. В некоторых исследованиях [18] пациенты с рецидивами ФП часто решали продолжить лечение препаратом, скорее всего потому, что приступы ФП были реже, короче и лучше переносились. Снижение “бремени” аритмии у некоторых пациентов может быть терапевтическим успехом, в то время как для других даже один рецидив может быть совершенно непереносимым, таким, как наблюдавшиеся нами рецидивы с отёком лёгких у пациентов с медикаментозным лечением ФП. Эмоциональный коэффициент в этой группе пациентов был достаточно низким, вероятно, в связи с тем, что пациенты ожидали рецидивирования ФП, что ограничивало их стремление к физической нагрузке. Пациенту необходимо было находиться вблизи телефонной сети, чтобы при необходимости иметь возможность вызова бригады скорой помощи, что в свою очередь, приводило к уменьшению круга общения. Для большинства пациентов постоянный прием препаратов также оказывал отрицательное 95

психологическое воздействие. У больных, которым в качестве метода лечения применялся контроль частоты желудочковых сокращений, также не наблюдалось значительного увеличения данного показателя.

Показатели КЖ у пациентов, которым проводилась процедура «MAZE», коренным образом отличаются от показателей при медикаментозном лечении. Они значимо повышаются к 3-му мес наблюдения, и к 12-му мес достигают уровня КЖ популяции России.

Таким образом, можно сделать заключение, что эндокардиальная процедура «MAZE» является более предпочтительной, чем медикаментозные методы лечения ФП, так как в отличие от последних, после её выполнения КЖ пациентов в течение года значительно повышается и приближается к среднему КЖ всей популяции России. Что очень важно, даже при неуспешной операции «MAZE» и необходимости ан-тиаритмической терапии физические и психологические компоненты КЖ выше, чем у пациентов, которым проводилось только медикаментозное лечение ФП.

Список литературы Качество жизни после радиочастотной операции MAZE у пациентов с фибрилляцией предсердий

- Boysen G., Nyboe J., Appleyard M., et al. Stroke incidence and risk factors for stroke in Copenhagen, Denmark. Stroke. 1988; 19: 1345-1353.

- Kannel W.B., Wolf P.A., Benjamin E.J., Levy D. Prevalence, incidence, prognosis, and predisposing conditions for atrial fibrillation: population-based estimates.//Am. J. Cardiol. 1998; 82:2N-9N.

- Benjamin E., Wolf P., D`Agostino R., et al.: Impact of AF on the risk of Death. The Framingham Heart Study. Circulation 98; 98:964-52.

- Ezekowitz MD, Netrebko PI. Anticoagulation in management of atrial fibrillation. Curr. Opin. Cardiol. 2003; 18:26-31.

- Lundstrom T., Ryden L. Chronic atrial fibrillation. Longterm results of direct current conversion. Acta Med Scand 1988; 223:53-9.

- Connolly S. J. Preventing stroke in patients with atrial fibrillation: current treatments and new concepts.//Am Heart J. 2003;145:418-23.

- Cox J.L. The surgical treatment of atrial fibrillation: IV. Surgical technique. J. Thorac Cardiovasc Surg. 1991;101:584-92.

- Gillinov A.M., Mc.Carthy P.M. Advances in the surgical treatment of atrial fibrillation. Cardiol. Clin. 2004;22:147-57.

- Hamer M.E., Blumenthal J.A., Mc.Carthy. E.A., Phillips B.G., Pritchett EL. Quality-of-life assessment in patients with paroxysmal atrial fibrillation or paroxysmal supravcntricular tachycardia.//Am. J. Cardiol. 1994;74:826-9.

- Atrial fibrillation follow-up investigation of rhythm management-the AFFIRM study design. The Planning and Steering Committees of the AFFIRM study for the NHLBI AFFIRM investigators.//Am. J. Cardiol. 1997;79:1198-202.

- Natalc A., Zimerman L., Tomassoni G., ct al. AV node ablation and pacemaker implantation after withdrawal of effective rate-control medications for chronic atrial fibrillation: effect on quality of life and exercise performance. Pacing Clin. Electrophysiol.1999;22:1634-9.

- Плеханов И. Г. Сравнительная эффективность различных методов лечения и качество жизни больных с хронической фирмой фибрилляции предсердий. Дисс канд.мед.наук, Томск -2003, 105 с.

- Lonnerholm S., Blomstrom P., Nilsson L., Oxelbark S., Jideus L., Blomstrom-Lundqvist C., Effects of the Maze Operation on Health-Related Quality of Life in Patients With Atrial Fibrillation//Circulation. 2000; 101: 2607-2611.

- Sullivan M., Karlsson J., Ware J.E. The Swedish SF-36 Health Survey, I: evaluation of data quality, scaling, assumptions, reliability and construct validity across general populations in Sweden. Soc Sci Med. 1995;41: 1349-1358.

- Ware J.E., Kosinski M., Keller S.D. SF-36 Physical and Mental Health Summary Scales: A User`s Manual//The Health Institute, New England Medical Center. Boston, Mass.-1994.

- Новик А.А. Руководство по исследованию качества жизни в медицине/А.А. Новик, Т.И. Ионова. -СПб, Москва, 2002. -320 с.

- Ч ирейкин Л.В., Варшавский С.Ю., Бурова Н.Н.,Булыгина Н.Е. Оценка качества жизни у больных с нарушением функции синусового узла. Вестн. аритмол. 1998; 10: 39-43.

- Anderson J.L., Prystowsky E.N. Sotalol: an important new antiarrhythmic.//Am. Heart J. 1999; 137: 388-409.