Кадровое обеспечение инновационных процессов: проблематика и содержание

Автор: Аверьянов А.О., Степусь И.С.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Научно-технологическое и инновационное развитие

Статья в выпуске: 4 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

В условиях глобальной конкуренции и геополитических вызовов вопросы опережающего инновационного развития и достижения технологического суверенитета приобрели для России особую актуальность. Инновационное развитие во многом зависит от эффективно функционирующей национальной инновационной системы, а технологический суверенитет обеспечивают не инновации сами по себе, а высококвалифицированные специалисты, способные генерировать и реализовывать прорывные идеи. Анализ трендов развития одной из актуальных инноваций современности – технологий искусственного интеллекта – позволяет сделать вывод о наличии определенных барьеров во взаимодействии элементов национальной инновационной системы относительно кадрового обеспечения развития этих технологий. В то же время имеющийся научный задел в этой сфере не обладает формализованным теоретико-методологическим аппаратом для решения указанной проблемы. Целью проведенного исследования является формирование концептуальных основ кадрового обеспечения инновационных процессов в рамках национальной инновационной системы России. В статье на основе рассмотрения различных точек зрения на интерпретацию ключевых категорий теории инноваций предложена концептуальная схема их взаимосвязи; сформулировано авторское определение кадрового обеспечения инновационных процессов и раскрыто его содержание в рамках российской национальной инновационной системы. На примере сферы искусственного интеллекта как одной из ключевых инноваций выделены отдельные категории кадровых ресурсов, необходимых для различных этапов инновационного процесса. По итогам исследования авторами предложена комплексная схема кадрового обеспечения инновационного процесса в реалиях российской национальной инновационной системы, где в совокупности с ее традиционными элементами (бизнес; университеты и академические структуры; государство) общество рассматривается как важная составляющая кадрового обеспечения развития инноваций. В совокупности полученные результаты позволили формализовать кадровое обеспечение инновационных процессов как научную категорию и определить общий контур этого процесса, который нуждается в дальнейшей конкретизации и развитии.

Искусственный интеллект, инновационное развитие, национальная инновационная система, инновационный процесс, инновационный потенциал, ресурсное обеспечение, кадровые ресурсы

Короткий адрес: https://sciup.org/147251580

IDR: 147251580 | УДК: 001.895, 338.24 | DOI: 10.15838/esc.2025.4.100.4

Текст научной статьи Кадровое обеспечение инновационных процессов: проблематика и содержание

Инновации являются одним из ключевых драйверов развития современных экономик. В то же время на 2025 год в России нет единого стратегического документа, регламентирующего инновационное развитие страны и целеполагание в этом направлении на долгосрочный период. Однако в 2023–2024 гг. были обновлены ключевые документы, отвечающие за научно-технологическое развитие (далее – НТР), обеспечивающие внедрение инноваций в российской экономике на ближайшие годы (среднесрочный горизонт планирования). В 2023 году распоряжением Правительства Российской Федерации была принята Концепция технологического развития на период до 2030 года1, а в 2024 году указом Президента РФ обновлена Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации2. В качестве магистрального приоритета НТР России в этих документах заявлено сохранение способности государства создавать и применять наукоемкие технологии, критически важные для обеспечения независимости и конкурентоспособности, обусловливающих технологический суверенитет.

Из лекции Нобелевского лауреата С. Кузнеца следует, что для эффективного развития передовых технологий необходимо наличие соответствующих институциональных структур и идеологических предпосылок, способствующих эффективному внедрению и распространению инновационных решений3. В.А. Ясин- ский и М.Ю. Кожевников на примере Китая справедливо связывают эффективность научнотехнологического развития и, как следствие, становление технологического суверенитета, с выстраиванием национальной инновационной системы (далее – НИС) (Ясинский, Кожевников, 2023). Следуя этим тезисам, НИС можно рассматривать как основу для сохранения технологического суверенитета России.

Не меньшую роль в обеспечении инновационных процессов в стране играет кадровая составляющая. Ученые сходятся во мнении, что человеческий капитал является наиболее важным фактором инновационного развития в России, поскольку именно люди выступают носителями знаний и источниками новых идей (Земцов и др., 2016). К примеру, одним из условий достижения целей НТР России, указанных в ранее упомянутых стратегических документах, является подготовка квалифицированных кадров. Следовательно, одна из ключевых функций НИС состоит в воспроизводстве кадровых ресурсов.

Е.В. Ленчук и В.И. Филатов отмечают, что ресурсное обеспечение инновационных проектов является одним из центральных вопросов, требующих решения до начала их реализации, а сами по себе кадровые ресурсы4 выступают одним из ограничений в инновационных процессах (Ленчук, Филатов, 2024). Таким образом, подготовка кадров должна начинаться задолго до непосредственной реализации инновационных процессов.

Рассмотрим эти выводы на примере развития одной из ключевых инноваций современности – технологий искусственного интеллекта (далее – ИИ). Важную роль институциональных структур в развитии инноваций подтверж- дает активный процесс развития ИИ в 2020-е гг. в России. За короткий период был разработан ряд ключевых стратегических документов5, запущены федеральные программы развития, создан Альянс в сфере ИИ и другие структуры. В то же время пример внедрения технологий ИИ в экономику России показывает, что, несмотря на меры, предпринимаемые российским правительством, в сфере ИИ наблюдается недостаток работников с высокой квалификацией (Аверьянов и др., 2024). Таким образом, по мнению авторов, складывается ситуация, когда деятельность созданных институциональных структур в части подготовки кадровых ресурсов не успевает за скоростью реализации инновационных процессов. Данный тезис подтверждается результатами исследования В.В. Вольчика и Е.В. Маслюковой, отмечающих, что «государственное управление инновационной деятельностью» является самой упоминаемой проблемой в российской инновационной среде (Вольчик, Маслюкова, 2022). Приведенный пример сферы ИИ демонстрирует наличие пробелов в области кадрового обеспечения инновационных процессов.

Рассмотрение проблемы кадрового дефицита через призму концепции национальных инновационных систем и структурно-функционального подхода позволяет выдвинуть гипотезу о причине этих проблем в нарушении устойчивости системы и снижении эффективности взаимодействия между элементами российской НИС. Первым шагом к решению этих проблем является анализ имеющегося теоретикометодологического аппарата.

Обзор литературы и исследований

Этапы генезиса теории инноваций уже не раз рассматривались на страницах научной периодики (Яковец, 2004; Щербаков, 2019). Развитие концепции НИС берет начало в 80–90-х годах XX века в работах зарубежных ученых К. Фримена (Freeman, 1987), Б.-О. Лундвала (Lundvall, 2010), Р.Р. Нельсона (Nelson, 1993) и др. В России развитие концепции НИС нача- лось несколько позже, основы инновационного развития раскрываются в работах Н.И. Ивановой (Иванова, 2002), В.Л. Макарова (Макаров, 2003), О.Г. Голиченко (Golichenko, 2014) и др. В качестве современных исследовательских направлений можно выделить экосистемный (Голова, 2021) и нарративный (Вольчик и др., 2023) подходы к рассмотрению развития инноваций.

Появление концепции НИС связывается как с многогранностью и сложностью процессов инновационного развития, требующих новых объясняющих моделей, так и с реакцией на длительный кризис в мировой экономике. О.В. Голиченко пишет, что концепция НИС позволяет преодолеть ключевые недостатки основных экономических теорий (Golichenko, 2014). Н. Шариф, говоря об истоках концепции НИС, отмечает, что в ее основе лежит синтез научных и политических вызовов, обусловленных необходимостью создания новой экономической политики (Sharif, 2006). Это позволяет рассматривать данную концепцию как управленческий фрейм развития инновационной экономики.

Вопросы кадрового обеспечения инновационных процессов зачастую исследуются в контексте категории инновационного потенциала, или же анализируются его отдельные компоненты. Так, например, в работе С.В. Юрина инновационный потенциал и ресурсное обеспечение разделяются, а в качестве ключевых компонентов ресурсного обеспечения выделяются наличие высококвалифицированного кадрового потенциала и наличие инфраструктуры (Юрин, 2010). В исследованиях под руководством Л.Э. Миндели отмечается, что важнейшим и, возможно, самым проблематичным ресурсом в научно-технологическом развитии являются кадры (Миндели, 2019). Е.Э. Головчанская говорит о значимости интеллектуальных ресурсов, под которыми понимается совокупность способностей индивидуумов, задействованных в научно-исследовательской и инновационной деятельности национальной экономики (Головчанская, 2023). А.Ю. Климентьева рассматривает ресурсное обеспечение инновационного процесса как совокупность кадровой, финансовой и информационноорганизационной обеспеченности (Климентьева, 2018).

В то же время анализ содержания приведенных работ позволяет говорить о том, что и ресурсное обеспечение инновационных процессов, и его кадровая составляющая не имеют четкой связи с концепцией НИС. Данный вывод подкрепляется тезисом о том, что российская теория инноваций требует разработки единой терминологической парадигмы (Черенков и др., 2019). Таким образом, отсутствие единого теоретико-методологического аппарата требует концептуализации кадрового обеспечения инновационных процессов как объекта исследования.

Целью исследования является концептуализация кадрового обеспечения инновационных процессов в рамках национальной инновационной системы России. Исследование направлено на решение четырех задач: позиционирование кадрового обеспечения инновационных процессов относительно ключевых категорий теории инноваций; формулирование понятия «кадровое обеспечение инновационных процессов»; соотнесение этапов инновационного процесса с категориями кадровых ресурсов; разработка концептуальной схемы кадрового обеспечения инновационных процессов.

Материалы и методы

Исследование базируется на обзоре работ российских и зарубежных ученых в области теории инноваций. В качестве примера актуальных инновационных процессов рассматривается развитие технологий ИИ в российской экономике. В части исследования НИС авторы придерживаются структурно-объектного и функционального методов анализа, предложенных О.Г. Голиченко (Голиченко, 2014). В рамках данного подхода НИС можно рассматривать как совокупность отдельных элементов, а ресурсное обеспечение инновационных процессов как одну из ее функций. При выделении этапов инновационного процесса авторы используют подход Г.А. Щербакова (Щербаков, 2020). Кадровое обеспечение инновационных процессов рассматривается авторами как составляющая ресурсного обеспечения. В рамках данного исследования речь идет именно о кадровых ресурсах на уровне национальной инновационной системы, поскольку трудовые ресурсы являются более широким понятием, включающим всё трудоспособное население.

Рис. 1. Концептуализация объекта исследования

Источник: составлено авторами.

Отличительной чертой кадровых ресурсов как научной категории выступает акцент на обладании специальной подготовкой в предметной области, профессиональной способности к труду. Кадровые ресурсы обладают специальными навыками, позволяющими воспроизводить инновационные процессы на всех этапах. Примером таких ресурсов являются выпускники профильных образовательных программ в сфере ИИ. На рисунке 1 визуализирована схема, отражающая этот подход к объекту исследования.

Полученные результаты и обсуждение

Взаимосвязь ключевых категорий теории инноваций

Рассмотрим содержание ключевых категорий теории инноваций, таких как инновация, инновационная деятельность, инновационный процесс, НИС, инновационный потенциал и инновационная среда.

Сопоставляя российские исследования с зарубежными первоисточниками, В.И. Черенков, В.П. Марьяненко и Н.И. Черенкова приходят к выводу, что в общем виде инновация является коммерциализацией изобретения (знания) (Черенков и др., 2019). При этом изобретение необходимо понимать максимально широко, поскольку современная теория инноваций рассматривает инновацию не только как продукт или услугу в понимании Й. Шумпетера, но и как технологию. Пример подхода к рассмотрению инноваций как технологий раскрывается через англоязычный термин «General-purpose technology» (Lipsey et al., 2005).

Таким образом, понятие инновационного процесса можно определить этапами создания, развития и использования нового знания или технологии в экономике (Иванов, 2006). Мо- делирование инновационного процесса в таком понимании наглядно представлено в работе Г.А. Щербакова (Щербаков, 2020). Отметим, что смена моделей организации инновационного процесса не меняет его сущностной интерпретации – это всегда переход от новой идеи к готовому продукту, даже если этот процесс не является линейным (Бурец, 2014).

Перейдем к следующей категории – инновационная деятельность (далее – ИД). В российских исследованиях встречаются понятия научной и инновационной деятельности (Сибирская и др., 2014), которые в том числе закреплены на государственном уровне. В федеральном законе «О науке и государственной научно-технической политике» ИД определена как «деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности»6. В свою очередь научная деятельность направлена на получение знаний. По мнению М.Е. Попова, ИД – вид деятельности, направленный на реализацию в общественную практику инноваций (нововведений) «под ключ» (Попов, 2011). Однако существуют различные подходы к определению этого понятия (Бобров, Медякина, 2017). В общем виде инновационная деятельность представляет собой набор конкретных действий и процедур по коммерциализации знаний – совокупность целенаправленных действий субъектов НИС для осуществления инновационного процесса. Таким образом, инновационная деятельность является более широким понятием, чем инновационный процесс. Инновационный процесс формализует, структурирует и описывает последовательность ИД в части создания, освоения и распространения инноваций. Другими словами, инновационный процесс формализует логику движения новшества во времени, а инновационная деятельность – это совокупность практических усилий, которые обеспечивают реализацию инновационного процесса. Следуя этим тезисам, при развитии отдельных инноваций необходимо говорить о кадровом (ресурсном) обеспечении именно инновационных процессов на каждом из его этапов, а не деятельности как таковой.

Перейдем к содержанию ключевой категории исследования – национальная инновационная система. Наиболее наглядно его можно представить через ставшее классическим определение Б.-О. Лундвалла: НИС – «элементы и взаимосвязи, которые взаимодействуют при производстве, распространении и использовании новых экономически полезных знаний» (Lundvall, 2010). Под элементами системы понимаются как университеты и подразделения, выполняющие НИОКР, так и маркетинговая и финансовая подсистемы. Таким образом, в исследовании НИС учитываются не только сами элементы системы, но и взаимосвязь между ними.

По мнению Д.С. Меткалфа, НИС это – «система взаимосвязанных институтов, которые создают, хранят и передают знания, навыки и артефакты, определяющие новые технологии» (Metcalfe, 1995). С такой точки зрения НИС является институциональным основанием для создания, накопления и реализации ресурсов, необходимых для инновационных процессов.

Иной подход к определению НИС можно проследить в работах Ч. Эдквиста. Ученый определяет инновационную систему как совокупность факторов, обусловливающих инновационные процессы, или как «все важные экономические, социальные, политические, организационные, институциональные и другие факторы, влияющие на развитие, распространение и использование инноваций» (Edquist, 2009).

Рассмотрим взгляды российских ученых на концепцию НИС. О.Г. Голиченко интерпретирует инновационную систему как совокупность государственных, частных и общественных организаций и институтов, а также механизмов их взаимодействия, в рамках которых осуществляется деятельность по созданию, хранению и распространению новых знаний и технологий (Голиченко, 2012). Аналогичный подход прослеживается в работах научного коллектива В.В. Вольчика, который рассматривает НИС как совокупность институтов и организаций, обеспечивающих социальные и экономические взаимодействия: от создания знаний и технологий до их внедрения в производство (Вольчик и др., 2023). Таким образом, национальную инновационную систему можно интерпретировать как совокупность организаций и институтов, взаимодействие которых направлено на поддержание инновационного процесса.

Перейдем к следующей категории – национальный инновационный потенциал. Концепция национального инновационного потенциала рассматривается в работах Д. Фурмана, М. Портера и С. Стерна. Ученые приходят к выводу, что инновационный потенциал – это способность страны производить и коммерциализировать поток инновационных технологий в долгосрочной перспективе (Furman et al., 2002). Другими словами, инновационный потенциал можно описать как способность страны раз за разом воспроизводить инновационные процессы.

В то же время, как отмечает М. Портер, «без квалифицированных учёных и инженеров, работающих в среде, где есть доступ к передовым технологиям, маловероятно, что страна сможет производить значительное количество инновационных продуктов, ранее не существовавших в мире» (Porter, 1990). Это означает, что инновационный потенциал можно рассматривать и как способность к реализации инновационных процессов, и как совокупность ресурсов, обеспечивающих эту способность.

Российские ученые рассматривают инновационный потенциал как «признак социальноэкономической системы, характеризующий допустимость (осуществимость) и максимально возможный результат целенаправленной деятельности по изменению структурно-функциональных свойств данной системы» (Гуреев,

Гришин, 2017). Осуществимость, на которой делают акцент авторы, можно интерпретировать как возможность НИС осуществлять инновационный процесс, а эту возможность, в том числе, определяет уровень ресурсной обеспеченности, необходимый для создания и развития инноваций.

С одной стороны, инновационный потенциал является многокомпонентной оценочной категорией, характеризующей возможность реализации инновационного процесса на долгосрочную перспективу. С другой стороны, само по себе существование такой возможности обусловлено наличием какого-либо основания, будь то эффективность взаимодействия элементов инновационной системы или наличие тех или иных ресурсов. Таким образом, национальный инновационный потенциал является мерой, определяющей достаточность имеющихся в стране ресурсов и инфраструктуры для реализации инновационного процесса. Следуя изложенным тезисам, кадровое обеспечение инновационного процесса можно рассматривать как реализацию инновационного потенциала.

Перейдем к рассмотрению последней выделенной категории – инновационная среда. Развивая тезис В.Л. Макарова о том, что в развитии инновационной экономики задача номер один – создание благоприятной инновационной среды (Макаров, 2010), можно сделать вывод, что сложившаяся инновационная среда характеризует эффективность реализации инновационного потенциала страны в ходе инновационных процессов в рамках НИС. Понятие инновационной среды, внедренное М. Кастельсом, представляет собой специфическую совокупность отношений менеджмента и производства, направленных на генерирование новых идей, знаний и технологий (Кастельс, 2000). Инновационная среда обладает способностью создавать синергетический эффект, получаемый за счет взаимодействия ее элементов. Исследователи отмечают, что благоприятная инновационная среда значительно повышает как количество инноваций, так и их распространение в существующей НИС (Ma et al., 2024).

Создание благоприятной среды для самореализации кадровых ресурсов – это в первую очередь инструмент для их сохранения и аккумуляции. Как отмечает И.В. Шацкая, «в управ- лении кадровым обеспечением инновационного развития партнерство инновационных предприятий и образовательных организаций представляет собой систему отношений, предусматривающую создание условий для развития их инновационного потенциала, то есть формирование ресурсов, обусловливающих их восприимчивость к разработке, генерализации и воплощению в жизнь новых идей, продуктов и технологий» (Шацкая, 2022).

Содержание рассмотренных ключевых категорий теории инноваций позволяет сформулировать концептуальную схему их взаимосвязи ( рис. 2 ).

В отношении инновационных процессов НИС является механизмом, который в ходе реализации инновационной деятельности структурирует и направляет использование национального инновационного потенциала в условиях, детерминированных сложившейся инновационной средой. Эти три категории взаимно дополняют друг друга: инновационный потенциал характеризует имеющиеся ресурсы и инфраструктуру, необходимые для инновационной деятельности; НИС организует и направляет инновационные процессы посредством управления ресурсами и инфраструктурой;

Рис. 2. Концептуальная схема взаимосвязи ключевых категорий теории инноваций

Источник: составлено авторами.

инновационная среда определяет внешние и внутренние условия для реализации инновационных процессов в стране.

Кадровое обеспечение инновационных процессов

Согласно предложенной на рисунке 2 схеме, кадровое обеспечение инновационных процессов – скоординированные взаимодействия структурных элементов НИС, направленные на воспроизводство кадровой составляющей инновационного потенциала, необходимой для поддержания инновационных процессов в стране на конкурентоспособном уровне.

Отметим несколько акцентов предлагаемого определения. Во-первых, взаимодействия элементов НИС должны быть согласованы, поскольку именно от синхронизации действий различных структур зависит наличие синергетического эффекта в развитии инноваций, о котором говорилось ранее. Во-вторых, воспроизводство кадровой составляющей инновационного потенциала включает в себя как их создание (подготовку), так и накопление, привлечение и распределение соответствующих ресурсов – действия, направленные на приумножение национального инновационного потенциала. В-третьих, под конкурентоспособным уровнем реализации инновационных процессов понимается объем ресурсов, необходимых для успешного развития инновационной экономики с учетом сохранения национального технологического суверенитета (предлагается как минимальная граница эффективности), и конкурентоспособности на международном уровне (предлагается как целевая граница эффективности). В качестве примера оценки технологического суверенитета можно привести исследование О.С. Сухарева (Сухарев, 2024). В-четвертых, взаимодействия элементов НИС происходят перманентно на двух уровнях. Первый уровень – это кадровое обеспечение общего национального инновационного процесса. Второй уровень – концентрация усилий по воспроизводству кадровых ресурсов для развития отдельных прорывных инновационных технологий.

Структура кадрового обеспечения инновационных процессов на примере сферы искусственного интеллекта

Как справедливо пишет Е.Э. Головчанская, одной из современных тенденций является возрастающая роль высокоинтеллектуального пер- сонала как генератора научных идей, воспроизводящего новые знания (Головчанская, 2024). И.В. Шацкая резюмирует, что высококомпетентные инженерные кадры, готовые к инициативной, созидательной деятельности, становятся ведущей движущей силой инновационного развития (Шацкая, 2022), что позволяет рассматривать кадровые ресурсы как ключевой источник обеспечения динамики инновационных процессов в стране.

Таким образом, эффективность инновационного процесса, да и сама возможность его осуществления, напрямую зависят от наличия соответствующих кадровых ресурсов. Здесь необходимо отметить, что речь идет не только об ученых, конструкторах и инженерах, но и маркетологах, бизнесменах, опытных руководителях. В исследовании В.В. Вольчика и С.А. Пан-теевой один из экспертов выразил мнение, что значимость непосредственной идеи (новации) в успешном бизнесе составляет 10–20%, остальное – вклад маркетологов, экономистов и т. д. (Вольчик, Пантеева, 2024).

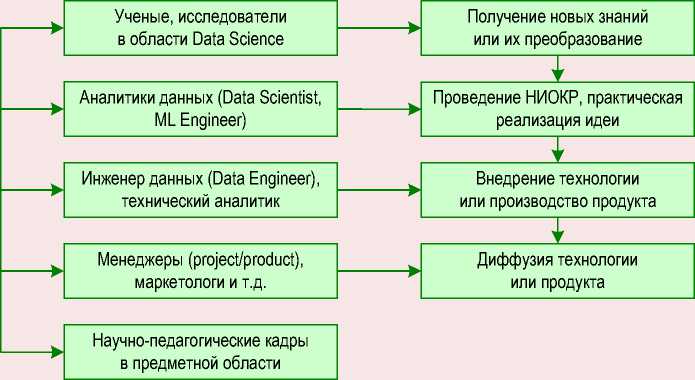

Как уже было отмечено ранее, инновационный процесс можно формализовать несколькими ключевыми этапами (Щербаков, 2020). Соответственно для каждого из них можно выделить специфичную категорию кадровых ресурсов. В свою очередь это позволит структурировать содержание кадрового обеспечения инновационных процессов. В рамках данного исследования предлагается рассмотреть процесс кадрового обеспечения на примере развития технологий искусственного интеллекта как наиболее актуальной инновации.

Первым этапом инновационного процесса является получение знания. Данный этап подразумевает как проведение фундаментальный исследований, так и генерацию идей отдельными новаторами. Основу ресурсного обеспечения данного этапа составляют ученые – кадры высшей научной квалификации (Мелех и др., 2023). Применительно к сфере ИИ эта категория кадровых ресурсов вовлечена в разработку прорывных научных и конструкторских решений, в том числе формализованных новыми методами или алгоритмами в области анализа данных. Как правило, основным отличием этой категории кадровых ресурсов является наличие научных публикаций или ученой степени. В качестве примера значимых исследователей ИИ можно привести рейтинг российских ученых, у которых 3 и больше публикации на конференциях A*7. Как правило, исследователей в сфере ИИ можно отнести к категории «штучных специалистов», однако их разработки вносят значительный вклад в инновационное развитие страны.

Далее следует этап проведения НИОКР. Мероприятия в рамках данного этапа направлены на определение способов применения результатов фундаментальных исследований, а также разработку отдельных ИИ-продуктов. Ориентируясь на «Базовую модель профессий и компетенций» в сфере ИИ, разработанную Альянсом в сфере ИИ, примером данной категории кадровых ресурсов являются представители профессий «Data Scientist» и «ML Engineer»8. Основной акцент по этим профессиям смещен на работу с большими данными, поскольку они являются основой развития этих технологий. Данная категория кадровых ресурсов является более массовой, но также должна обладать высокой квалификаций в предметной области.

Согласно этой же модели, можно выделить категорию кадровых ресурсов для этапа внедрения инновации в производство. Сюда относятся инженеры данных (Data Engineer), технические аналитики (Technical analyst in AI) и менеджмент. Отметим, что рассматриваемая модель более применима для описания производственных процессов, однако она дифференцирует этапы разработки или внедрения инновационного продукта, наглядно показывая разницу в требованиях к кадровым ресурсам на разных этапах инновационного процесса.

Если инновация направлена не только на решение задач внутри компании-разработчика, а позиционируется как отдельный рыночный продукт или услуга (товар), ее распространение (этап диффузии инноваций) требует привлечения квалифицированных руководителей, менеджеров, маркетологов и т. д. Превращение научно-технических разработок в инновационный товар могут обеспечить профессионально подготовленные специалисты в области менеджмента инноваций (Плигина, 2010).

Также воспроизводство кадровых ресурсов требует наличия научных кадров в сфере инноватики, способных готовить квалифицированных работников в области управления инновациями (Рудской, Туккель, 2015). Аналогичный вывод справедлив и для рассматриваемой сферы ИИ. Ректор МФТИ Д.В. Ливанов отметил, что в России не хватает преподавателей, обучающих студентов по программам ИИ9. Следуя этому тезису, можно сделать вывод, что воспроизводство кадровых ресурсов включает требование к наличию научно-педагогических кадров с компетенциями в предметной области. Соответственно, кадровое обеспечение инновационных процессов подразумевает подготовку научно-педагогического состава.

На рисунке 3 на примере сферы ИИ визуализировано соответствие между категориями кадровых ресурсов и этапами инновационных процессов.

Отметим, что перечень приведенных профессий не является исчерпывающим, они могут быть не привязаны к отдельным этапам инновационного процесса. Однако модель дает общие представления о структуре кадровых ресурсов в развитии ИИ-технологий, а также является методологическим примером для выделения кадровых ресурсов под тот или иной этап инновационного процесса. Отсутствие обеспечения кадровой потребности экономики по каждой из групп кадровых ресурсов будет приводить к нарушению эффективности инновационных процессов. Учитывая, что подготовка кадров системой высшего профессионального образования – это долгосрочный процесс, разработка соответствующих образовательных программ в той или иной области должна начинаться задолго до ее активного развития.

Концептуализация кадрового обеспечения инновационных процессов

Перейдем к осмыслению кадрового обеспечения инновационного процесса с точки зре-

Рис. 3. Соотнесение этапов инновационного процесса с категориями кадровых ресурсов на примере сферы ИИ

Кадровые ресурсы Этапы инновационного процесса

Источник: составлено авторами.

ния элементов НИС. В целом исследователи отмечают, что сложно судить о наличии в России целостной системы обеспечения кадрами инновационной деятельности (Иванова и др., 2020). Если говорить об элементах НИС, взаимодействие которых влияет на кадровое обеспечение инновационного процесса, то в первую очередь это университеты и государство, поскольку подготовка квалифицированных кадров является одной из социальных функций государства (Вольчик и др., 2023). Примером целенаправленной деятельности государства в области воспроизводства кадровых ресурсов выступает реализация в 2018–2024 гг. федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»10. Говоря о социальной ответственности государства в части развития науки и образования, Л.И. Дмитриченко и И.Б. Аванесова отмечают, что инвестирование в образование и науку обеспечивает стабильный рост, инновационное развитие и конкурентоспособность страны в мировом масштабе (Дмитриченко, Аванесова, 2024). Следуя тезисам авторов, можно сделать вывод, что на фоне международно- го давления и экономической нестабильности государственная поддержка и финансирование российской науки становятся одним из основных условий сохранения технологического суверенитета страны.

Таким образом, мы видим, что, несмотря на наличие различных категорий кадровых ресурсов, необходимых для обеспечения инновационного процесса на всех его этапах, основным элементом НИС, влияющим на их воспроизводство, является государство. Государство как институт определяет контрольные цифры приема на те или иные специальности, создает условия для подготовки кадров, выделяет необходимое финансирование, а также контролирует работу университетов по подготовке кадровых ресурсов. В то же время университеты являются той средой, где непосредственно осуществляется подготовка кадровых ресурсов, поскольку университетский комплекс выступает основой для обеспечения высокого научно-технического потенциала государства (Плигина, 2010). Соответственно, можно говорить о двойственном статусе университетов, поскольку, с одной стороны, университеты вовлечены в НИОКР, научную деятельность, а с другой – являются инструментом, воспроизводящим кадровые ресурсы.

Не менее важна роль институтов Академии наук, поскольку они вовлечены в подготовку кадров высшей квалификации. В.М. Полтеро-вич выстраивает цепочку элементов НИС «университеты – академические институты – отраслевые НИИ – исследовательские отделы крупных фирм и институты развития», где функция воспроизводства кадровых ресурсов отводится университетам (Полтерович, 2022). Отметим, что данная схема хорошо соотносится с этапами инновационного процесса. Схожий подход к кадровому обеспечению инновационного прорыва представлен в работе Л.Н. Свириной, где подчеркивается, что основой этого процесса является интеграция вузов, академических и отраслевых институтов, конструкторских бюро и инновационно активных предприятий (Свирина, 2010).

В условиях рыночной экономики, помимо государства и университетов, непосредственное участие в подготовке кадровых ресурсов должны принимать представители бизнеса – компании, заинтересованные в своем инновационном развитии. Также следует отметить такой актуальный современный источник подготовки кадров, как дополнительное профессиональное образование (далее – ДПО). Оно является важной подсистемой института образования, поскольку позволяет переобучать уже существующие кадровые ресурсы (Чикилева, 2020). Российские практики реализации ДПО в сфере ИИ показывают, что, как правило, в роли образовательной организации выступают ведущие в этой области вузы (например МФТИ) и крупные компании с экспертизой в сфере ИИ (например Яндекс), реже специализированные образовательные организации11. Это позволяет не выделять ДПО как отдельный элемент НИС в части подготовки кадровых ресурсов.

Альтернативный пример взаимодействия участников кадрового обеспечения инновационного развития предложен И.В. Шацкой. Она дает концептуальную схему, состоящую из четырех элементов: государства, образовательной организации, инновационного предприятия и индивида. В данной схеме государство отвечает за регулирование отношений между участниками кадрового обеспечения развития инноваций; образовательная организация, взаимодействуя с предприятиями, готовит квалифицированные кадры, инновационное предприятие проявляет социальную ответственность в части повышения качества образования кадровых ресурсов; индивид (человек) выполняет роль связующего звена между участниками кадрового обеспечения развития инноваций (Шацкая, 2021). Таким образом, индивиду отводится роль точки приложения усилий государства, образовательных организаций и бизнеса. Включение индивида в процесс кадрового обеспечения инновационных процессов закономерно, поскольку, с одной стороны, именно человек является носителем знаний и творческой составляющей, необходимой для генерации новых идей, с другой стороны, учет интересов индивида в современном мире составляет основополагающую задачу большинства государств.

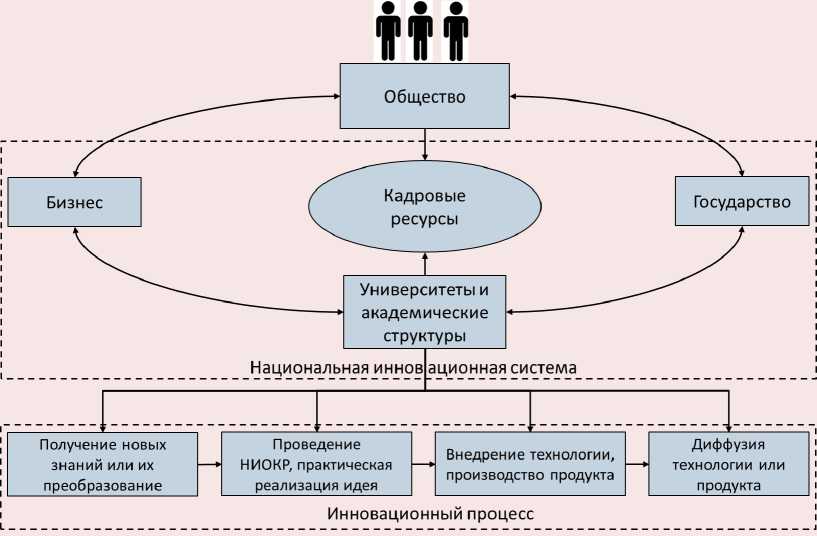

Подобный подход созвучен модели «четверной спирали» инновационного развития, предложенной в работе (Carayannis, Campbell, 2009). Модель предполагает вовлечение общественности в процесс развития инноваций, помимо государства, университетов и бизнеса. Согласно этой концепции, реализация инновационного процесса должна соответствовать требованиям и потребностям индивидов. Таким образом, индивиды, являясь объектом взаимодействия элементов НИС в ходе ресурсного обеспечения инновационных процессов, одновременно должны являться субъектом взаимодействия. На основе этих тезисов предлагается рассматривать общество как совокупность интересов индивидов. Специфика взаимодействия НИС с обществом будет рассмотрена в последующих исследованиях.

Таким образом, кадровое обеспечение инновационного процесса должно быть обеспечено взаимодействием общества, государства, бизнеса, университетов и академических структур, как с точки зрения подготовки кадров, так и с точки зрения их сохранения и привлечения – воспроизводства кадровой составляющей инновационного потенциала. На рисунке 4 приведена схема кадрового обеспечения инновационного процесса на основе рассмотренных элементов российской НИС.

Согласно приведенной схеме, кадровые ресурсы для обеспечения инновационных процессов формируются в ходе взаимодействия элементов инновационной системы и общества, направленного на профессиональную подготовку отдельных индивидов университетами и академическими структурами. Доминирующая роль университетов обусловлена тем, что именно на них возложена обязанность по непосредственной подготовке кадровых ресурсов для разных этапов инновационных процессов. Синергетический эффект от взаимодействия университетов, государства, бизнеса и общества позволяет сохранять и накапливать кадровую составляющую национального инновационного потенциала.

Отметим, что из схемы исключены организации среднего профессионального образования (СПО). Хотя организации СПО также готовят рабочие кадры, необходимые для внедрения инноваций, например, по специальности 09.02.13 «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта», их выпускники в меньшей степени вовлечены в науку.

При такой системе наличие дисбаланса во взаимодействии или исключение одного из элементов будет приводить к проблемам в кадровом обеспечении инновационных процессов и к размыванию самого национального инновационного потенциала.

Авторы полагают, что в условиях постоянного дефицита кадров и отсутствия альтернативы инновационному пути развития национальных экономик сохранение и приумножение инновационного потенциала является одной из ключевых задач всех элементов национальной инновационной системы. Только путем согласованного взаимодействия всех ее элементов возможно сохранение технологического суверенитета страны. В качестве одного из инструментов, обеспечивающего, с одной стороны, согласование всех интересов, а с другой стороны – проактивную подготовку кадров, выступает единая стратегия инновационного развития России. Таким образом, можно предположить, что решение проблем нарушения устойчивости НИС и снижения эффективности взаимодействия между ее элементами находится в плоско-

Рис. 4. Концептуальная схема кадрового обеспечения инновационного процесса

Источник: составлено авторами.

сти стратегических документов инновационного развития. Наличие единой долгосрочной стратегии позволило бы выстроить методичную и системную работу всех элементов НИС и сменить подход «тушения пожаров» на стратегическое управление.

Заключение

В исследовании предпринята попытка рассмотреть кадровое обеспечение инновационных процессов через призму концепции НИС. Полученные результаты способствуют приращению научных знаний в области теории инноваций. На основе анализа современных исследований в этой сфере сформирована концептуальная схема взаимосвязи ее ключевых категорий. Определено, что кадровые ресурсы составляют часть инновационного потенциала страны. Исходя из этого тезиса сформулированы содержание и основные положения категории «кадровое обеспечение инновационных процессов». На примере сферы ИИ предложена методика выявления структуры кадрового обеспечения инновационных процессов. Определена необходимость подготовки научно-педагогических кадров для поддержания процесса воспроизводства кадровых ресурсов. На основе анализа основных элементов НИС России составлена концептуальная схема кадрового обеспечения инновационных процессов. В совокупности с традиционными элементами НИС предложено рассматривать общество как непосредственный источник кадровых ресурсов.

В заключение отметим, что представленный в рамках исследования концептуальный подход к кадровому обеспечению инновационных процессов определяет лишь общий контур этой научной категории и нуждается в дальнейшей конкретизации и развитии.

Результаты работы могут быть использованы учеными, преподавателями и студентами в рамках изучения современных инновационных процессов в России.