"Как мера и красота скажут": традиционные принципы геометрии планов русских православных церквей

Автор: Майничева А.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 1 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье выдвинута гипотеза об использовании для построения планов русских церквей «схемы Троицы», которая представляет собой сочетание квадратов, формирующих ядро здания. Схема семантически нагружена и отражает догматику и идеологию Средневековья. Многочисленные примеры западно-европейской, византийской и русской храмовой архитектуры подтверждают высказанное предположение.

Русские православные церкви, "схема троицы", средневековье, пропорции, геометрия храмовых зданий

Короткий адрес: https://sciup.org/145145687

IDR: 145145687 | УДК: 39 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.1.135-143

Текст научной статьи "Как мера и красота скажут": традиционные принципы геометрии планов русских православных церквей

Известная формула древнерусских строителей «как мера и красота скажут», казалось бы, исчерпывающе поясняет принципы построения зданий. Меры (локоть, аршин, многочисленные виды саженей) и гармония форм храмов – вот что руководило зодчими, создавшими великолепные образцы русской архитектуры. Анализ соотношения частей стал обязательным в изучении любого здания церкви, но многие поколения историков и искусствоведов, занимавшихся исследованием храмов, так и не пришли к единому мнению об универсальной основе шкалы пропорциональности. В 1970-х гг. А.А. Тиц справедливо заключил, что профессиональные приемы зодчих Руси изучены слабо [1978, с. 16], да и во втором десятилетии XXI в. они еще во многом представляют terra incognita. Сейчас оживление интереса к методам и правилам сооружения церквей прошлых веков происходит благодаря возобновлению храмового строительства. Вопрос о характерных чертах традиционности облика церквей приобретает вполне современное звучание. Кроме того, для расширения экспозиции в музеях под открытым небом востребованы работы по воссозданию острогов (например, «Ангарская деревня» и «Тальцы» в Иркутской обл.). Однако сведений об утраченных крепостных зданиях осталось крайне мало, что приводит к необходимости обратиться к выявлению закономерностей геометрии сооружений прошлых эпох. Данная статья нацелена на выяснение основ построения планов русских православных церквей.

Главной проблемой в решении вопроса о приемах построения геометрии русских церквей остается то, что до сих пор не выявлен модуль, на основе которого можно было бы воспроизвести алгоритм создания пропорциональных соотношений ряда типологически схожих церквей, т.е. воссоздать, как мастер строил свое здание, взяв за образец имеющиеся аналоги. Пока разница зданий по размерам и пропорциям объясняется исследователями индивидуальностью и свободой выбора зодчего, его опытом и творческими возможностями. Для эпохи средневековой Руси такое допущение представляется революционным, по-

скольку именно для этого периода выявлено господство каноничности и следование схеме во всех видах искусства : литературе, иконописи, книжной графике и др. Получается, что архитектура заняла особое, совершенно исключительное место. Это не может не вызвать определенные сомнения, особенно в отношении храмового зодчества, наиболее нацеленного на передачу установленных религиозных норм, правил, традиций. Известный исследователь европейской архитектуры Э. Мале писал: «В средневековом искусстве каждая форма заключает в себе идею; можно сказать, что идея работает в материале и дает ему форму. Форма не может быть отделена от мысли, которая создает и оживляет ее. Средние века – диктат порядка. В это время искусство так же догматично, как образование и наука. Творение создателей храмов было наукой, где действовали фиксированные правила, которые не могли нарушаться диктатом воображения индивидуума» (цит. по: [Lessner, 1957, p. 143]). Было бы привлекательно утвердиться в отходе русской архитектуры от общеевропейского пути, но пока доказательства большей индивидуальной творческой свободы русского мастера по сравнению с западно-европейским чисто умозрительны.

Несмотря на отсутствие решения вопроса об основе пропорционирования зданий, к настоящему времени исследователи храмовой архитектуры все же пришли к некоторым важным заключениям. К.Н. Афанасьев, изучавший методы формообразования в древнерусском зодчестве, проделал колоссальную работу, построив схемы пропорций почти всех христианских культовых сооружений домонгольского периода. Он пришел к выводу, что размеры церквей зависят от величины подкупольного квадрата [Афанасьев, 1961, с. 209]. Однако это не всегда подтверждается конкретными примерами [Тиц, 1978, с. 17]. П.Н. Максимов обратил внимание на широкое использование в деревянном зодчестве пропорций, основанных на квадрате и его производных [1940]. Изучив каменные жилые постройки Руси, Б.А. Рыбаков показал, что в основе мер длины лежит иррациональное отношение стороны квадрата к его диагонали, которое позволя-

ет связать отдельные величины математической зависимостью. Меры длины составляли ряд, образуемый системой вписанных квадратов, причем каждый последующий член ряда относился к предыдущему как сторона квадрата к его диагонали [Рыбаков, 1949]. А.А. Тиц обнаружил, что многие гражданские здания XVII в. строились с использованием своеобразного пропорционального образца в виде вписанных квадратов [1978, c. 18]. Основой этой простой системы согласования размеров служил контур одной из главных палат, имевший квадратную форму. Существенным недостатком данного подхода является то, что к церковным зданиям его трудно применить, поскольку в них часто нельзя выделить подобный «эталонный» квадрат. Исследователи искали закономерное использование квадратов и их соотношений в про-порционировании зданий, ведь формы планов многих церквей основаны на прямоугольной структуре. Благодаря выполненной аналитической работе стало очевидным, что квадрат играет в пропорциях храмов существенную роль.

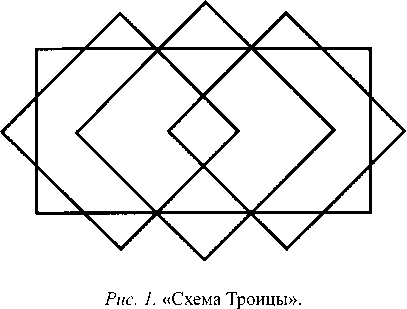

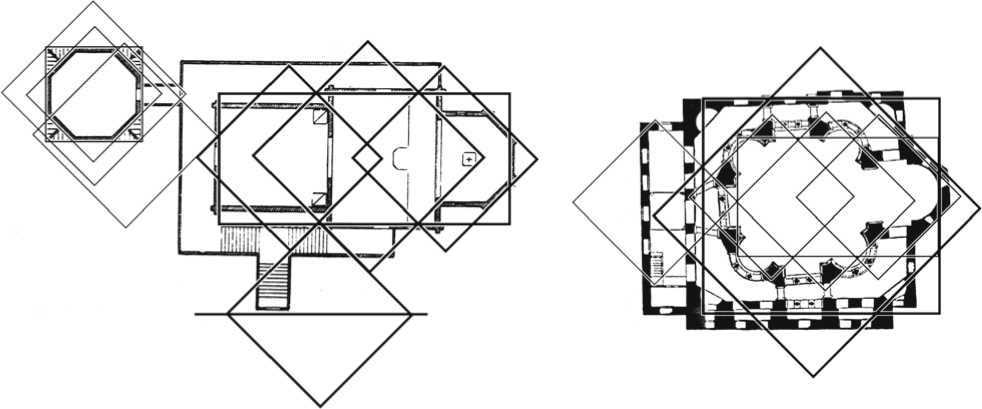

Для дальнейшего выяснения правил построения русских церквей, видимо, следует отойти от принципа простого измерения и геометрического анализа размеров и обратиться к тем идеям, которые заложены в храмовых зданиях и выражены в их формах, в первую очередь, в планах как основе всего здания. Изучение планов европейских готических храмов позволило установить некоторые принципы их построения по т.н. схеме Троицы (Trinity diagram) [Lessner, 1957, p. 143–160], основанной на графическом представлении идеи триединой сущности Бога, основного постулата христианства. Схема строится следующим образом. Три квадрата (причем средний больше двух крайних, одинаковых по размерам) накладываются один на другой так, чтобы одна из диагоналей каждого находилась на единой оси и чтобы образовался один внутренний квадрат, принадлежащий одновременно всем трем (геометрический символ Троицы, единой в трех ипо стасях). На квадраты накладывается прямоугольник, располагаясь к ним под углом 45°; его ширина равна стороне меньшего квадрата, и длина – удвоенной ее величине (рис. 1). Для обнаружения этой закономерности Г. Лесснер рассмотрел пропорции более 120 готических храмов Европы, практически всех, достоверные сведения о которых имеются в настоящее время. Вместе с тем он обратился и к теологии, аккумулировавшей основные идеи, существовавшие в культуре и нашедшие свое выражение в «схеме Троицы»: «Теологи называют четыре угла церкви или четыре угловые башни символами четырех евангелистов (четырех райских рек), что дает еще одно прочтение четырем углам схемы. Три квадрата схемы символизируют ипостаси Троицы, из которых восточный воплоща- ет Сына (в здании это центр хора и место алтаря, где каждый день в таинстве мессы присутствует Христос в хлебе и вине). Центральный квадрат, больший по размерам, символизирует Бога-Отца (воображаемый центр церкви, над которым возвышается глава храма, наибольшая, если глав несколько). Западный квадрат представляет Святого Духа, так как западная часть содержит кре стильню, связанную с Духом» [Ibid., p. 147].

По «троичной схеме» в Европе были построены, например, часовня в замке Марбург (Гессен), XIII в., базилика Нотр-Дам-дю-Пор в Клермоне, соборы во Флоренции и Сизе, XIII в., церкви Святого Георгия в Висмаре и Святого Петра в Риге, XV в. Тот же принцип наблюдается в христианских храмовых зданиях средневековой Англии, например, в планах деревянной Гринстедской церкви (Эссекс), построенной в т.н. шотландском стиле XI в., готического храма Темпл в Лондоне, XII в. [Ibid., p. 156–160].

Возведение готических церковных зданий, по мнению Г. Лесснера [Ibid., p. 148], основывалось на двух теологических постулатах: 1) здание каждого земного храма является образом Вселенской церкви, сообщества святых, заполняющих пространство между Землей и Небом и время от творения до Судного дня и начала жизни вечной; 2) Церковь – тело Господа, воплощаемое в храмовой геометрии. Как известно, расцвет готической архитектуры Западной Европы связан со Средневековьем. Схоластическая теология достигла своего зенита в то же время, что и готическая архитектура. Она создала доктрину, сочетающую физический и духовный мир. В Средние века числа считались обладающими оккультной силой, что было наследовано от отцов Церкви, которые переняли ее от школ неоплатоников, основывавшихся на идеях Пифагора. Святой Августин считал числа мыслями Бога. Божественная мудрость отражалась в числах, воздействовавших на все вокруг. Конструирование физического и духовного мира также было основано на «вечных числах», символическое значение которых догматически устанавливалось, а затем постоянно поверялось разделами Писания, где они упоминаются [Ibid., p. 143–145]. По мнению исследователей, все, что нужно было знать человеку, – история мира от его сотворения, иерархия святых, виды наук, искусств и ремесел – преподавалось ему окнами церквей и статуями притвора [Ibid.]. Тот же принцип наблюдается и в русских храмах. Например, в московской церкви Троицы в Никитниках, построенной в XVII в., сюжеты росписей стен включают «страсти», «притчи», «деяния апостолов», «явления Христа после воскресения» [Овчинникова, 1941, с. 150–151]. Это полностью соответствует изобразительно-повествовательным принципам других древнерусских росписей храмов XII–XVII вв. (см., напр.: [Покровский, 1890, с. 65–67, 167]). Более того, Е.С. Овчинникова замечает, что некоторые композиции были заимствованы из западно-европейского искусства. Образцами служили гравюры голландской Библии Пиксатора 1652– 1653 гг. и книги «Беседы Иоанна Златоуста» [Овчинникова, 1941, с. 160]. Это говорит о связи русского искусства с западным.

«Схема Троицы» основана на сочетании квадратов, а, как было уже установлено, исследователи считали их основой для построений. Правда, при прямом геометрическом анализе брались квадраты, образуемые самими стенами зданий, а в данном случае применена отвлеченная схема, в которой стороны квадратов располагаются под углом по отношению к стенам, тем самым задавая ядро композиции. Ближе всех из отечественных исследователей к раскрытию тайны «троичной схемы» подошла Е.Ф. Желоховцева, проверившая на многих произведениях живописи и планах древнерусских храмов возможность использования четырехлепестковой розетки в качестве исходного геометрического построения для определения размеров и композиционной структуры творения [1980]. По сути дела, она, строя розетку, изображала основу «схемы Троицы», но только в виде трех равных кругов, а не квадратов и прямоугольника. К сожалению, при таком подходе предложенная ею система далека от универсальности, ей подчиняются церкви лишь некоторых типов.

По логике средневековой культуры, взаимосвязь формы и чисел должна передавать основные идеологические построения, которые заложены в архитектурных произведениях. Известно, что квадрат воплощает число 4. Если считать четыре угла символизирующими четыре элемента мироустройства (огонь, вода, воздух, земля), а стороны – весь видимый мир, вся «схема Троицы» является выражением сакральных чисел 3 и 4, означающих охват Творцом всего мира. Так в схеме построения геометрии церквей мистически сочетаются 3, 4 и их сумма 7 [Lessner, 1957, p. 146]. Поскольку средневековые схоласты полагали, что 4 – число элементов*, символ материального тела и физического мира, которые являются результатом соединения четырех элементов, а 3 – символ души, созданной по образу Святой Троицы, то 7 (сумма 3 и 4) – число, воплощающее человека, его двоякую (материальную и духовную) сущность. Действительно, в Средневековье бытовали представления, согласно которым все, что касается человека, разделено на семь частей: человеческая жизнь состоит из семи периодов, каждый из них соответствует одной из семи добродетелей; существует семь смертных грехов; семь планет руководят одним из семи возрастов человека; мир был сотворен в семь дней; отведено семь веков от создания мира до его последних дней; гармония всей вселенной отображена в семи нотах [Lessner, 1957, p. 144]. Православие, как и католичество, содержит семеричное число таинств, которые освящают «жизнь человека, как личного, так и родового существа, и обеспечивают ей благодатную полноту» [Сергий Булгаков, 1964, с. 39]. Таким образом, в геометрических построениях церквей, возведенных по «схеме Троицы», символически объединены духовное и материальное, человек и Бог, мир и Творец, что является значимым

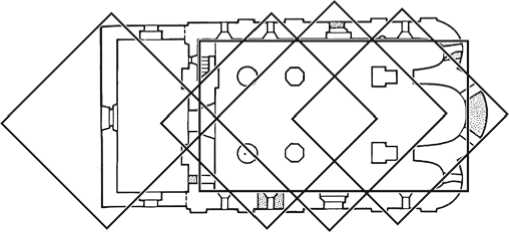

Рис. 2. План каменного собора Иоанна Предтечи в Иоаннов-ском монастыре. Псков. Византийский стиль, ок. 1140 г.

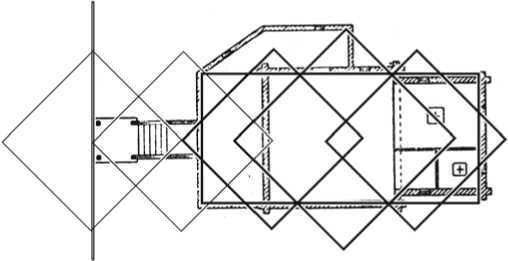

Рис. 3. План Богоявленской церкви Елгомского погоста. Русский Север, 1643 г. (по обмеру архитектора Д.В. Милеева).

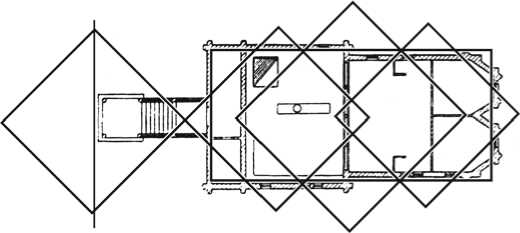

Рис. 4. План Троицкой церкви Елгомского погоста. 1714 г.

в культуре Средневековья и соответствует основным идеологическим догматам.

Вследствие пересечения граней прямоугольника и квадратов образуются восьмиугольники, что также трактуется символически. Восьмиугольник, который можно получить вращением четырехугольника вокруг своего центра, воплощает число 8 , не менее почитаемое, чем 7 . Это символ новой жизни после воскресения, обещанного крещением. Число 8 идет после 7 , показывающего ограниченность жизни человека и бесконечность мира [Lessner, 1957, p. 145]. Нелишне будет напомнить и то, что церковные диатонические лады, на которых строилась музыка раннехристианского мира, были восьмигласными. По мнению теологов Средневековья, 7 – число Ветхого Завета (именно поэтому в средневековых церквах Европы часто изображался семисвечник), а 8 – символ Нового Завета и залога спасения (Христос воскрес на восьмой день, от потопа спаслось, что рассматривается как прообраз акта искупления, восемь человек – Ной с сыновьями и их жены). Числовым символом Христа средневековые гематрики называли 888 или 8880 – «восходящий Христос». В «схеме Троицы» содержатся три восьмиугольника, что соответствует трем восьмеркам [Ibid.].

Если описанная схема использовалась при строительстве европейских зданий в течение столетий, то можно ли ее обнаружить в планах храмов Руси? Графический анализ достоверных и доступных планов русских церквей, построенных приблизительно в тот же период, что и описанные выше европейские, показал: «схема Троицы» характерна для храмового зодчества начиная с Киевской Десятинной церкви (989–996 гг.) и заканчивая зданиями рубежа XVII–XVIII вв. в Сибири, на Русском Севере, в Сольвычегодске, Нижнем Новгороде (рис. 2–5). Как бы ни были разнообразны формы и размеры планов, их объединяет построение по вышеописанной схеме. Более того, ее можно усмотреть даже в типовых проектах XIX – начала XX в., по которым строились здания в сибирских городах и селах. Построение плана церквей в этот период стало шаблонным, практически использовавшим утвердившиеся размеры и формы. Практика выноса проекта здания в натуру уже существенно изменилась и исключила вычерчивание схем на земле, перейдя к отметке лишь реальных габаритов конструктивных элементов сооружения.

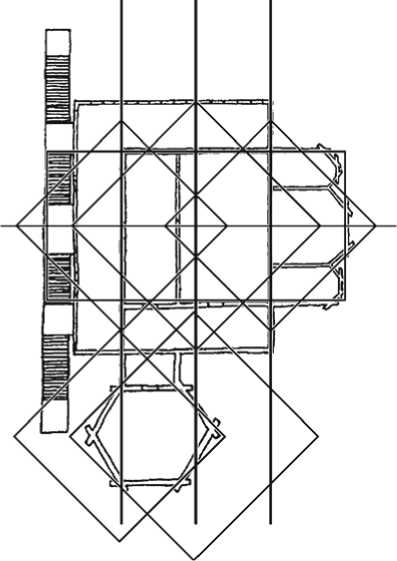

Построение планов русских церквей по «схеме Троицы» совершенно не противоречит общеизвестному положению о влиянии Византии на русское зодчество. Обращение к византийской архитектуре и ее наследию (рассмотрены знаменитый Софийский собор в Константинополе, константинопольские же базилика Святого Иоанна, 463 г.,

Рис. 5. План Преображенской церкви из с. Спас-Вежи. 1628 г.

Рис. 6. План церкви Святых Сергия и Вакха в Константинополе.

и церковь Святых Сергия и Вакха, 525 г. (рис. 6); церковь в Каср-ибн-Вардан, Сирия, 564 г.; на территории Турции – церкви в Алахан-манастире, вторая половина V в., и в Дере-Агзы, IX в., Успения Богородицы в Никее, VII – начало VIII в.: греческие – Георгиевская в Баргале, VII в., Порта Панагия, 1283 г., Святого Николая «что в полях», XIII в.; болгарские – в Плиске, IX в. (?), Преславе, начало X в., Станимаке (ныне Асе-новоград), конец XII в., в Месембрии (совр. Несебр) Архангельская, вторая треть XIV в., и Иоанна Крестителя, вторая четверть XIV в.), а также христианским храмам Иерусалима показало, что церковные здания строились по «схеме Троицы». Таким образом, можно говорить не столько о заимствовании русскими мастерами строительных приемов Европы, сколько об общей идейной основе построения церквей, сохранявшейся в течение веков. Вероятно, усвоение главных принципов геометрической схемы храмов проходило как часть внедрения христианской культуры через вероучителей, византийских наставников русских зодчих, а затем и приглашенных архитекторов-итальянцев и других иноземцев.

О том, насколько было велико влияние западных мастеров на русскую архитектуру периода Московского государства можно судить по следующим данным. Для обеспечения качественных строительных работ правительство действовало тогда двумя путями: обращалось на Запад (в частности, в Италию) и привлекало мастеров из Пскова, представлявшего в то время вотчину великого государя московского, причем псковичи, наряду с тверичами и ростовцами, составляли одну из основных категорий строителей, а новгородцев брали на второстепенные работы [Воронин, 1934, с. 9–19]. Русские мастера были тесно связаны со своими европейскими коллегами, по- скольку в Пскове, Новгороде и Твери, волости которых граничили с западными соседями, было принято посылать строителей на учебу за рубеж и привлекать для строительства в этих городах иностранных специалистов [Там же, с. 14], что давало возможность перенять у них необходимые в зодчестве умения и навыки. В Европе в Средние века к строительной деятельности епископа были приобщены вольные мастера-каменщики – франкмасоны, церковные архитекторы, которые в силу своих профессиональных занятий приобретали особые, сакральные знания, недоступные для непосвященных. Секреты их мастерства основывались на применении схем и числовой символики, определявших основные размеры церкви, ее облик, использование конструкций и т.п. [Lessner, 1957, p. 155]. Русские азбуковники XVI в. оставили оригинальную трактовку философии, которая разделяется «в четверо: в грамматику, в риторику, во градовное, в домостройное мышление» [Громов, Козлов, 1990, с. 281]. Если понимать последние два как имеющие непосредственное отношение к строительству, то зодчие трактуются как философы, обладающие особой мудростью. Строители-специалисты, как заключает на основе летописных источников Н.Н. Воронин, пользовались в Великом Новгороде большим почетом и вниманием [1934, с. 13].

На Руси кадры строителей, которыми мог располагать митрополит для возведения храмов, формировались при монастырях и в крупных церковных хозяйствах [Там же, с. 15]. Существование таких мастеров, например, во второй половине XVI в. не подлежит сомнению; таковы «мастеры домашнеи Захарей да Семен» монастыря Саввиной пустыни, «церковный мастер Терентий», работавший в 1591 г. в Болдино-До-рогобужском монастыре, и знаменитый Федор Конь, строитель московского Белого города и смоленского кремля [Там же, с. 19].

Н.Н. Воронину удало сь обоснованно показать, что в Московском государстве, как и в Европе, заказы на строительство делались свободным в феодальном смысле мастерам-ремесленникам, выступавшим как коллектив, но осталось крайне мало свидетельств существования их объединений, имевших характер братства или цеха [Там же, с. 11]. Хотя нет четких данных о том, что масонские корпорации действовали на Руси, без сомнения, русские мастера также владели как технологическими, производственными, художественными секретами возведения зданий, так и теми, которые относятся к сфере сакрального. Например, особенности построенной псковичем Постником Яковлевым (он известен прежде всего как один из строителей московского храма Василия Блаженного) Муромской Космодемьянской церкви говорят о его знакомстве с принципами архитектуры Южной Германии [Там же, с. 29], где в планах храмов последовательно применялась «схема Троицы».

В возведении здания церкви просматриваются две задачи: обеспечение соответствия потребностям литургии и концепциям христианства, а также материальное воплощение идеи в архитектурном решении. Возможно, они решались разными людьми. В Средние века в европейских странах возведением храмов руководил аббат или епископ, озабоченный не только и не столько размерами застраиваемой площадки и будущего здания, сколько правильностью проведения в церкви литургических действий. Он обладал наибольшим авторитетом в выборе принципов устройства храма [Lessner, 1957, p. 154], диктуя необходимые пропорции и размеры. Строительство русских церквей проходило также под патронажем архиепископа, митрополита или другого духовного лица, но утверждать, что они непосредственно участвовали в решении конкретных вопросов построения плана, источники не позволяют. В то же время нельзя отрицать их вклад в выбор идеи и архитектурных прототипов возводимых храмов (например, в случае с Софийским собором в Тобольске и др.).

На нескольких руководителях организации работ лежали разнообразные обязанности – от обеспечения строительства необходимыми материалами до художественного воплощения идеи культового здания средствами архитектуры. В чьи функции входила последняя задача, трудно сказать. Но недаром летописи выделяют несколько руководителей, указывая на некоторых, как на действовавших обычно в паре; иногда, кроме них, особо отмечается какое-либо духовное лицо или ставленник митрополита, в обязанности которого входил надзор за работами. Возможно, кто-то из них был осведомлен о сакральных принципах построения планов церквей и отвечал за правиль- ность их воспроизведения и согласование внутреннего литургического пространства с архитектурными конструкциями и деталями здания.

А.А. Тиц пишет: «Нашему современнику трудно представить, как даже опытный зодчий может приступить к размерению основания без каких-либо графических схем или предварительных набросков. В этом случае он должен держать в голове не только общую объемно-пространственную композицию, но все размеры и их соотношения, а также способы геометрического построения задуманной архитектурной формы» [1978, с. 10]. Далее он высказывает справедливое предположение о том, что у древнего зодчего были запас определенных типологических схем и освоенный метод их принципиального построения, а также набор приемов взаимосвязи частей и целого. Правда, автор не может привести убедительных доказательств, поскольку «эта начальная стадия творческого процесса – от идеи до ее конкретного вычерчивания в натуральную величину – не оставила после себя почти никаких документов» [Там же]. Если мастер ориентировался на «схему Троицы», то разметка здания и не требовала составления официальных документов, она представляла собой профессиональную тайну и никак не могла иметь «индивидуального, субъективного характера». Зодчий твердо опирался на известную ему как профессионалу каноническую схему, существовавшую в течение веков.

Свидетельств того, как рождался замысел храма, практически не сохранилось. Одним из исключений является недавний (по историческим меркам) легендарный рассказ о начале строительства девятикупольной церкви в Новомосковске в 1773–1779 гг. В нем повествуется о том, что в один из воскресных дней у ктитора собрался совет из почетных сограждан и священнослужителей, куда был приглашен мастер Яким Погребняк, который в ходе обсуждения замысла «“намалювал” в своем саду на дорожке фигуру церкви». Рисунок живо обсуждался. Он помог мастеру пояснить свой замысел, т.к. заказчики «долго не могли понять того, что хотя верх церкви будет из четырех сторон и на каждой стороне по три башни, но… всех выйдет не на двенадцать, а девять». Не смотря на то что уже был заключен договор и согласована стоимо сть работ, мастер усомнился в собственном искусстве и скрылся. По преданию, Яким не появился до тех пор, пока ему не было видения, как нужно строить задуманную церковь. Тогда мастер сделал из камыша ее модель, явился в город и приступил к постройке храма, который благополучно и закончил без «одного железного гвоздя» [Фомин, 1916, с. 133–135]. Впоследствии эта модель почти столетие хранилась в Новомосковской церкви. Таким образом, в формировании замысла архитектурного решения храма на первый план выходит не техническое мастерство стро- ителя, а своего рода озарение, причем для познания сакрального потребовалось длительное уединение, уход от «мирской суеты».

В результате анализа планов церквей, построенных по «схеме Троицы», можно вывести следующие закономерности:

-

– прямоугольник, символизирующий материальный мир, определяет внутреннее пространство храма, охватывая алтарь, кафоликон, притвор, а в ряде случаев и крыльцо или площадку лестницы;

-

– стороны восточного квадрата дают абрис формы и размеры главного алтаря (таким образом, становится объяснима его сложная форма);

-

– вершины большого центрального квадрата указывают на расположение горнего места, колонн, оконных и дверных проемов;

-

– западный квадрат, идентичный восточному, определяет размеры входного проема или входной части вообще;

-

– срединный малый квадрат указывает расположение главы;

-

– за модульные размеры принимаются сами квадраты, которые для получения габаритов пристроек переносятся по плоскости параллельно сами себе.

Из указанных правил следуют важные заключения, поясняющие особенности «творческой лаборатории» русских мастеров-строителей. Кроме наиважнейшей алтарной части, значимыми оказываются точки пересечений квадратов и прямоугольника, размеры их сторон, диагоналей (причем не обязательно выраженные в универсальных принятых в то время мерах, которые играют подсобную роль, а скорее в виде модулей, представленных «как данное»). Все построение плана сооружения напоминает конструирование из модульных частей. Возможно, именно такие модули отображены в известных «вавилонах» – древних изображениях вписанных друг в друга квадратов с четырьмя линиями, соединяющими их стороны в средней части. Б.А. Рыбаков считал их «символом зодческой мудрости» [1957, с. 83]. Известные науке «вавилоны» обычно нанесены на кирпичах, черепице, каменных и глиняных плитах и находятся на уровне фундаментов зданий. Это позволяет предполагать, что они были связаны с разметкой основания постройки и играли определенную роль в строительстве [Тиц, 1978, с. 20]. Геометрические свойства «вавилонов» давали возможность, не прибегая к вычислениям, получать пропорциональные ряды величин, находить сторону удвоенного или утроенного по площади квадрата, строить правильные треугольники и шестиугольники, равновеликие квадрату, решать задачу квадратуры круга.

В структуре церквей, кроме основной «схемы Троицы», можно обнаружить объяснение формы и размеров приделов и пристроек храма: они определяются модульными квадратами. Например, церковь Богоявления с Запсковья (1496 г.) имеет придел, план которого вписывается в восьмиугольник, образованный квадратами модульного размера (восточного и западного квадрата), пристройки также кратны указанному модулю. При такой системе в значительной мере теряют смысл частные размеры различных деталей, не требуется сложных измерений, а здание формируется как бы само собой, при разметке сооружения достаточно скрупулезно следовать уже принятому квадрату-образцу.

На первый план по важности выступают такие с позиции современной архитектуры чисто функциональные и мало значимые для формирования структуры сооружения элементы здания, как оконные проемы, входы, ниши в стенах, объяснить расположение которых ранее было крайне сложно. Зная же о «схеме Троицы», можно назвать их своеобразными маркерами, отмечающими узловые точки в материальном здании церкви. Стороны западного квадрата при пересечении с меньшей стороной прямоугольника указывают на размеры и расположение входа, что имеет огромную важность, поскольку вход открывает доступ в сакральное пространство, он не может быть случаен.

Становится ясно, почему для русских строителей были важны внутренние размеры церкви, которые указывались в «задании на строительство», ведь задачей являлось выделение именно внутреннего, освященного пространства, охватываемого прямоугольником. Понятно и почему в росписях сибирских церквей их авторы так «скупились» на приведение размеров: часто давали только размеры трапезной и алтаря, их было вполне достаточно для воспроизведения всех измерений.

Модули плановых размеров, за которые чаще всего принимаются восточный и западный квадраты, используют и для создания ансамблей сооружений, а также для вертикальных измерений храмов, что подтверждается графическим анализом рассмотренных церковных зданий. Повторение части плановой «схемы Троицы» в традиционной форме, но сящей название «бочка», очевидно – это внешний абрис пересечения восточного квадрата и двух сторон большого центрального. Например, в маленькой илимской церкви Казанской Божьей Матери нет алтаря, но «троичная схема» была реализована в вертикальном направлении – в завершении здания «бочкой» (реконструкция А.Ю. Майничевой, В.Н. Курилова – см.: [Майничева, 2000, с. 41]).

«Схема Троицы» становится инструментом для проверки верности реконструкции сибирских православных храмов, восстановленных по имеющимся описаниям. Деревянный Софийский собор в Тобольске XVII в. наследует форму плана своих предшественников: киевского (1037–1040 гг.), новгородского

Рис. 7. План деревянного собора Софии Премудрости Слова Божия в Тобольске. 1621–1624 гг.

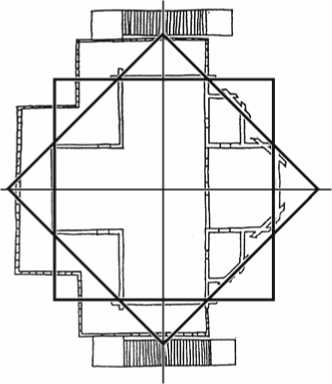

Рис. 8. План деревянного собора Троицы Живоначальной в Томске. 1654 г.

(1045–1050 гг.), полоцкого (середина XI в.), выстроенных с алтарными прирубами, развитыми гульбищами, охватывающими храм с трех сторон, первые два имеют и пристроенные колокольни. Если применить к плану тобольского собора «схему Троицы» (реконструкция А.Ю. Майничевой, В.Н. Курилова – см.: [Там же, с. 9–12]), то будут выполнены все основные правила построения планов церквей. Пересечение диагонали восточного квадрата со сторонами большого цен- трального даст отметки входов в алтарные приделы. Форма главного алтаря (часть восьмигранника) повторяет часть восьмиугольника, образованного сторонами прямоугольника и восточного квадрата. Размеры алтарных прирубов, фланкирующих главный алтарь, диктуются выступом прямоугольника. Срединный малый квадрат укажет размер входа в церковь из притвора. Стороны западного квадрата дадут ширину верхней площадки всхода. Размеры плана колокольни определяются квадратом, полученным наложением центрального на западный (рис. 7).

Крестообразный план томской деревянной церкви Троицы Живоначальной XVII в. (реконструкция А.Ю. Майничевой, В.Н. Курилова – см.: [Там же, с. 30–32]) вписывается в большой восьмиугольник, образованный наложением квадрата на другой, повернутый относительно первого на 45º, причем скошенные стены алтарных прирубов совпадают по направлению со сторонами последнего. «Троичной схеме» соответствует центральная часть здания, остальные – модульным восточному и западному квадратам. Такая своеобразная централизация схемы с отсутствием выраженного прямоугольника – «чистая схема Троицы» – вполне соответствует посвящению церкви Троице (рис. 8).

Строительство церковных зданий и сейчас начинается с наметки их размеров и форм на земле. Так и каменных дел мастера средневековой Руси размечали очертания своих построек, о чем говорят, например, следы от разметочных кольев на фундаменте Тьмутараканской церкви XI в. [Рыбаков, 1975, с. 209]. Благодаря тому, что «троичная схема» построена на принципе пересечения квадратов, ее очень легко реализовать в распланировке здания на земле. Зная размеры всей площадки, где должна располагаться церковь, руководствуясь пожеланиями заказчика и правилами схемы, строители намечали прямоугольник внутреннего пространства церкви, затем брали его ширину за величину стороны восточного квадрата (при пересечении сторон получится правильный восьмиугольник). Делая простейшие построения (при работе на бумаге с помощью циркуля и линейки, а на местности – натянутых шнуров и планок, брусьев или бревен), намечали форму и размеры в первую очередь алтарной части, затем притвора или трапезной, гульбищ, колокольни, всходов.

Подводя итог, можно сказать, что геометрической основой традиционности русских православных церквей является универсальное графическое воплощение идеи Троицы, господствовавшее в архитектуре христианских храмов Византии и средневековой Европы. Для «троичной схемы» характерны, с одной стороны, модульность и вариативность индивидуальных решений, а с другой – жесткая каноничность, что отражает особенности мышления людей, идеологию и догматику Средневековья.

Список литературы "Как мера и красота скажут": традиционные принципы геометрии планов русских православных церквей

- Афанасьев К.Н. Построение архитектурной формы древнерусскими зодчими. - М.: Изд-во АН СССР, 1961. - 270 с.

- Воронин Н.Н. Очерки по истории русского зодчества XVI-XVII вв. - М.; Л.: ОГИЗ, 1934. - 131 с.

- Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль X-XVII вв. - М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1990. - 289 с.

- Желоховцева Е.Ф. Геометрические структуры в архитектуре и живописи Древней Руси // Естественнонаучные знания в Древней Руси. - М.: Наука, 1980. - С. 23-62.

- Крывелев И.А. Библия: историко-критический анализ. - М.: Политиздат, 1985. - 250 с.