«Калевала» как один из источников создания художественных произведений на коми языке

Автор: Остапова Елена Васильевна

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Языковая палитра

Статья в выпуске: 1, 2011 года.

Бесплатный доступ

В данной работе изложены наблюдения над примерами влияния карело-финского эпоса «Калевала» на коми литературу. Идеи, мотивы, образы, элементы стихосложения на протяжении XX века находили отражение в произведениях коми классиков К. Жакова, В. Чисталева, В. Лыткина.

Литературный эпос, калевальские мотивы, коми поэзия, возрождение

Короткий адрес: https://sciup.org/14722852

IDR: 14722852

Текст научной статьи «Калевала» как один из источников создания художественных произведений на коми языке

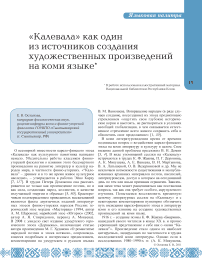

В. Н. Демина, А. Е. Ванеева, В. А. Латышевой) влияние карело-финского эпоса на сюжетно-образный уровень произведения К. Ф. Жакова не подвергается сомнению, то в самой последней публикации исследователя О. В. Ведерниковой внимание обращается на различия в коммуникативно-творческой установке создателей данных произведений. Автор задается вопросом: «Обусловлено ли определенное сходство “Биармии” и “Калевалы” литературным влиянием, имело ли стимулирующее влияние создание Э. Лен-нрота на творчество К. Жакова?» [2, 99 ].

1922 г. – перевод отрывка из 41 -й руны «Вяйнямейненлöн кантелеöн ворсöм» («Игра Вяй-нямейнена на кантеле») В. И. Лыткиным1, ставшим впоследствии известнейшим финно-угроведом [6].

1923 г. – публикация данного поэтического произведения в книге для чтения «Выль туйöд» («По новому пути»), 1929 г. – включение его в первый поэтический сборник автора. Можно предположить, что немаловажную роль в обращении к переводам финской поэзии на коми язык сыграло начавшееся восстановление научных связей Финляндии и восточно-финских народов. «В первое десятилетие советской истории в условиях бурного национального возрождения российских финно-угров со стороны последних проявился собственный целенаправленный интерес к своим западным сородичам» [10, 366]. Об этом свидетельствует предпринятая в середине 1920-х гг. заграничная командировка аспиранта В. И. Лыткина в Эстонию, Венгрию, Финляндию.

1924 г. – публикация отрывка из прозы финского писателя Юхани Ахо и двух стихотворных фрагментов: «Руна лоöм йылысь» («О рождении руны»), впоследствии названном «Поэзия артмöм» («Рождение поэзии»), и «Кантеле лоöм йылысь» («О происхождении кантеле») под заголовком «Из финской поэзии» в журнале «Коми му» («Зырянский край»). Их автор – учитель родного языка сельской школы и талантливейший поэт В. Т. Чисталев2.

Вполне закономерно, что В. Т. Чисталева и В. И. Лыткина привлекла прежде всего та часть карело-финского эпоса, которая посвящена началу поэтического творчества. Мотив предназначения поэзии является одним из вечных в литературе, а в послереволюционную эпоху в создающихся либо возрождающихся литературах России он был особенно актуален. В переводе В. Лыткина подчеркивается объединяющая сила музыки и слова, превалирует интонация приподнятости:

Ворсны кутiс Вейнемейнен.

Эз коль зверыс паськыд вöрас: Став нель кока олысь пытшсьыс Быдöн кывзыштнысö локтiс, Шензигтырйи нимкодясьны.

Играть стал Вейнемейнен.

Не осталось зверей в широком лесу: Из всех четвероногих жильцов Каждый прибежал послушать, Удивляясь, любоваться3.

В произведении «Кантеле лоöм йылысь» [11, 45 ] В. Т. Чисталев по-своему интерпретирует сюжет о создании кантеле – народного музыкального инструмента карелов и финнов. Содержание его таково: великий Вяйнямейнен создал кантеле из костей щуки, струны сделал из волос коня, все части связал тоской, капли горьких слез скрутил в паутину звуков; поэтому кантеле редко играет веселое, в заунывных тоскливых звуках льется горе людское. Образы стихотворения переносят нас в совсем другую эпоху, в седую древность. Творение поэзии народом подобно созданию музыкального инструмента кантеле – это священнодействие, связанное с горестными и драматическими событиями в его истории. Грустное звучание кантеле по задушевности близко к элегичным произведениям самого коми поэта о поэзии.

Отметим, что перевод прозы, стихотворения «Кантеле лоöм йылысь» и «Вяйнямейненлöн кантелеöн ворсöм» хотя и сыграли свою роль в обогащении поэзии коми новыми мотивами, все же на сегодняшний день остались за пределами широкого круга

1 Псевдоним – Илля Вась.

2 Псевдоним – Тима Вень.

3 Здесь и далее подстрочный дословный перевод наш. – Е. О.

чтения. Иная судьба была уготована стихотворению «Поэзия артмöм», по справедливому замечанию В. Н. Демина, являющегося одним из шедевров коми лирики, включающегося в ее антологии, изучающегося в школах [4, 15 ]. Произведение не раз привлекало внимание коми литературоведов, однако до настоящего времени не сделано его целостного анализа. В данной работе считаем целесообразным остановиться на нем подробнее и привести наиболее значимые характеристики.

В тихом элегическом разговоре с самой собой поэзия рассуждает о неразрывной связи с родной землей, всем мирозданием:

«Ог тöд, кодi менö чужтiс, Кодi быдтiс, вердiс-удiс, Сьывны-мойдны йöзö лэдзлiс...

Гашкö, лöзов чöд тусь пиын Быдми меöй вöр туй дорын, Да öктiс кудъяс ветлысь-мунысь.

Гашкö, вöр ты пыдöс ваыс Вöлi меным потан пыдди, Чöж-пöткаыс öввö сьывлiс.

Гашкö, вялi лöня вöрыс... Меным висьтъяс йöлöгаö Тялысь югöр чукöрталiс».

«Не знаю, кто меня родил, Кто взрастил, кормил-поил, Петь-сказывать в люди отпустил...

Может, в синей ягоде черники Рос я у лесной дороги, И подобрал меня прохожий.

Может, вода на дне лесного озера Была мне вместо колыбели, Мать-птица колыбельную пела.

Может, был тихий лес... Мне рассказы эхом

Луч луны насобирал» [11, 44 ].

Многоточия-паузы, полувопросы-отрицания (ог тöд, кодi); синонимические повторы-полуответы (ветлысь-мунысь, чöж-пöткаыс); единоначатия-сомнения (гашкö...), «тихая» метафоричность (чöж-пöткаыс сьывлiс, тöлысь югöр чукöрталiс) создают чуткий ритм мира полутонов. Это мир, чуждый яркости, внешней красивости, приукрашенности. Он прекрасен неброской естественностью, северной суровой нежностью. В стихотворении варьируются представления о поэте как о части природы, о поэзии, как о сотворенном ею чуде. Все уровни космоса одинаково одухотворены и причастны к великой тайне рождения музы. В структуре произведения это отражено в строфических ритмах расширяющегося мира образов-полутонов: синяя ягода черники – лесная дорога, дно лесного озера – птицы, тихий лес – эхо – луч луны. Размеренно-задумчивая раз- говорная интонация, подкрепленная восьмисложным хореем, словно уравновешивает все разноуровневые образы. Мелодия гласных звучит тихой, мягкой колыбельной. В мифопоэтике этого небольшого стихотворения словно закодирована информация древних о мироздании, текст воспринимается как сакральный.

Через 60 лет, в 1980 и 1984 гг., – беспрецедентное по смелости начало изданий глав перевода на коми язык без языка-посредника произведения Э. Леннрота, предпринятое ученым-финно-угроведом А. И. Туркиным. Переводы были опубликованы в журнале «Войвыв кодзув» («Северная звезда») и газете «Югыд туй» («Светлый путь»). Переведены 10, 40, 41-я руны, повествующие об изготовлении Сампо, кантеле и игре на кантеле. Далее, в 1999 и 2000 гг., уже после смерти ученого и переводчика, в журнале «Войвыв кодзув» на коми языке издана более полная, но далеко не завершенная версия «Калевалы». По признанию самого А. И. Туркина, он хорошо понимал всю трудность начатого дела. Еще студентом Ленинградского университета ему посчастливилось прослушать специальный полный курс, посвященный данному эпосу, а также дополнительные лекции, как он сам пишет, «больших специалистов». «Тогда и зародилась мысль о переводе произведения, ведь многое в природе и образе мыслей, языке сближает финнов и коми» [12, 9 ]. Переводчик делится и сомнениями: «Калевала» написана на древнем финском языке, своеобразным размером, который не совсем подходит коми языку, хотя и он тяготеет к первоударности; нельзя полностью отразить рифму, аллитерацию, повторы, гиперболизации. Сомнения коми ученого вполне обоснованны и перекликаются с мыслями карельского ученого Э. Карху: «Применительно к переводам “Калевалы” на любой язык и с любыми практическими целями важно с самого начала... учитывать два общих исходных момента: во-первых, это поэзия и, во-вторых, это архаическая поэзия. То и другое имеет свои последствия. <...>. В древности эпическая лексика могла иметь иные значения, чем те же слова в современных словарях» [7, 112–113 ]. А. И. Туркин находит выход, по примеру своего учителя В. И. Лыткина, в обращении к древнепермскому пласту лексики и диалектам коми языка, фольклорным образам и фразеологии, близкой к финно-угорским языкам. Приведем отрывок из данного перевода, образно и тематически перекликающийся с рассмотренными выше примерами:

Менам эм и мукöд кывъяс, Висьтавлыны сямма бура, Чукöртi ме найöс ягысь, Тöдса вöрысь, ордым бокысь, Посни понöль вожъяс костысь, Чöскыд кöра турун пиысь.

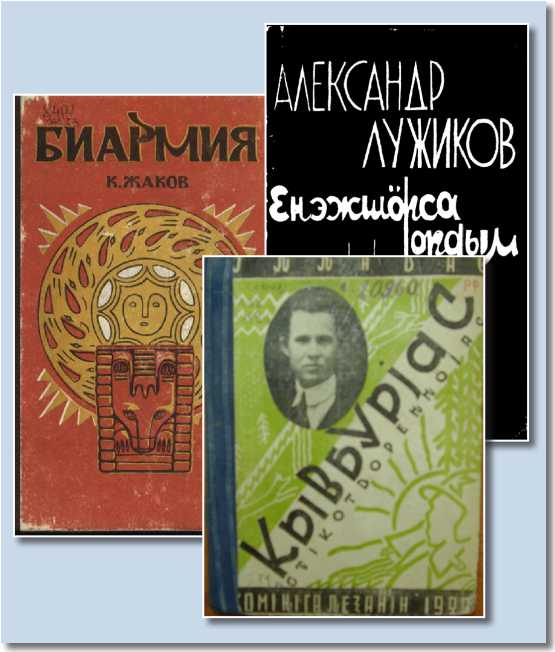

А. М. Лужиков 1964–2007

В. И. Лыткин 1895–1981

В. Т. Чисталев 1890–1939

Нетшыштi ме мир туй бокысь, Кытi ветлi мöсъяс бöрся, Асывводзын и сер рытын;

Ласта вылысь, кöнi дзоридз Зарни рöма, маа-кöра.

Кöнi Сьöдань зiля йирсьö, Кöнi Серук орччöн ветлö. Тöв ныр меным сьылан вайис, Шысö тувсов зэрöн зэрис, Сьылан горсö тöлöн пöльтiс, Саридз гыöн татчö ликтiс.

Есть у меня и иные слова, Рассказать сумею хорошо, Собрал я их в бору, В знакомом лесу у тропы, Между ветками молодой поросли. Во вкусно пахнущей траве.

Нарвал я возле широкой дороги, По которой ходил за коровами Ранним утром и поздним вечером, На лугу в низине, где цветы Цвета золота, вкуса меда.

Где Чернушка пасется, Где Серук рядом ходит. Ветер мне песню принес, Звуки весенний дождь пролил, Мелодию песни ветром надуло, Морской волной сюда вынесло.

Начатый выдающийся, но, к сожалению, незавершенный труд А. И. Туркина имеет несколько положительных, хотя и весьма кратких, откликов исследователей литературы. Так, В. Н. Демин оценивает перевод как «одно из заметных событий в литературной жизни Коми республики» [4, 17 ].

В. А. Латышева, сопоставляя текст отрывков «Калевалы» на коми языке с текстом на русском, отмечает особенности поэтики: «Аддзам, мый коми олöмысь, кывйысь постояннöй эпитетъ-яс, идиома нога шуöмъяс, мича определениеяс, йöзкодялысь метафораяс, коми мортлöн синмöн казялöм виччысьтöм шöйöвоштысь рöмъяс аддзö “Калевала” вуджöдысь да вöчö сiйöс “комиöн”» – «Включая постоянные эпитеты, идиоматические выражения, красивые определения, метафоры-олицетворения, свойственные жизни и языку коми, видя необычные, неожиданные цвета глазами коми человека, переводчик “Калевалы” превращает это произведение в “коми”» [8, 17 ].

О приведенном выше фактическом художественном материале как о первоисточнике авторами заявлено открыто. Между тем весьма любопытны примеры имплицитного отражения калевальских мотивов в современной поэзии коми. Как пишет П. Домокош, «речь идет о влиянии, присутствующем несколько десятилетий и чувствующемся, проявляющемся и в настоящее время. И это существенный вопрос не только с точки зрения финно-угроведения, но и с точки зрения формирования национального сознания и теории литературы» [5, 80 ]. Словно в подтверждение слов авторитетнейшего ученого, с большей или меньшей доказуемостью пишет о подобном влиянии В. Н. Демин: «Без преувеличения можно сказать, что история становления и развития коми литературы – это история укрепления связей с выдающимся памятником словесного искусства “Калевалой”». Автор указывает на близость мыслей и мотивов стихотворений основоположника коми литературы И. А. Куратова (1839–1875), посвящен-

ных теме поэта и поэзии, с 1-й и 50-й песнями «Калевалы», предполагая «скрытую ориентацию И. Куратова на недавно появившийся карело-финский эпос» [4, 11 ]. Данное предположение ничем не подкреплено, в то же время оно имеет право на существование и требует более подробного рассмотрения.

В 1994 г. издан второй и на сегодняшний день последний сборник трагически ушедшего из жизни в 2007 г. коми поэта Александра Лужикова «Енэжшöрса ордым» («Небесный путь») [9]. При чтении его поэзии невольно вспоминается калевальская интонация. Восьмисложным хореическим размером ведется речь о трагических, иной раз постыдных явлениях из истории народа: о трусости и предательстве, изгнании, потере веры и ее обретении. Примечательно в этом плане стихотворение «Шуöм кывным муö усьö» («Сказанное слово на землю упадет»):

Шуöм кывным муö усьö.

Сэсся рудзöг петас мусьыс.

Сэсся воöм бöрас сiйöс

Изас коми мортлöн киыс [9, 27 ].

Сказанное слово на землю упадет.

Затем оно рожью прорастет.

Как поспеет, ее

Смолотит рука коми человека.

В произведении утверждается мысль о животворящем и объединяющем начале родного слова: сказанное слово на землю упадет, прорастет, руки коми человека его смолотят, затем пожилая коми женщина замесит тесто, испечет ржаной хлеб, положит в красный угол на середину стола, помянет всех предков, позовет в гости весь честной народ; может быть, здесь найдут приют герои преданий коми, богатыри и демиурги, без вины виноватые, отверженные – всем найдется место; пусть сказанное слово и через века попадает в руки коми человеку. Образность, ритмико-интонационные особенности сборника стихов А. М. Лужикова актуализируют в памяти поэзию В. Т. Чисталева, в творчестве которого калевальские импульсы сыграли счастливую роль. Подобное явление можно оценить как «цикличность и обратимость поэтических единиц внутри поэтического языка как целостной системы, обладающей поэтической памятью» [13, 266]. «Следы ранее прочитанного», хранящиеся в глубинах памяти читателя, в пограничные эпохи начинают переосмысливаться в литературе и литературоведении, образуя круг интертекстуальности, в немалой степени способствующий сохранению и, возможно, возрождению исконно национальных черт литературы. Поистине, «герои былых эпических сказаний через толщу времен возвращаются к своим народам, принося им духовную силу» [1, 30].

Список литературы «Калевала» как один из источников создания художественных произведений на коми языке

- Ванюшев, В. М. Об удмуртском героическом эпосе. Предисловие составителя//Худяков М. Г. Дорвыжы: Удмуртский героический эпос/ред. и коммент. В. М. Ванюшева и Д. А. Яшина; сост., предисл., пер. на удм. яз. В. М. Ванюшева. -Ижевск, 2008. -С. 16-30.

- Ведерникова, О. В. «Калевала» и «Биармия»: сопоставительный аспект//Тайö сьылöм -коми олöм. Коми литературалы подув пуктысьяс йылысь уджъяс -[В этой песне -коми жизнь: сб. тр. об основоположниках коми литературы]. -Сыктывкар, 2008. С. 92-99.

- Демин, В. Н. «Калевала» да коми поэзия//Войвыв кодзув (Северная звезда). -1985. -№1. -С. 39-43.

- Демин, В. Н. «Калевала» и коми литература//Демин В. Н. На небе звезда...: Введение в теорию и историю коми поэзии. -Сыктывкар, 1995. -С. 10-17.

- Домокош, П. «Калевала» у нас и у наших родственников по языку//Арт. -2003. -№1. -С. 78-83.

- Iлла Вась. Кывбурjас/Вась Iлла. -Сыктывдiнкар: Коми нига лэдзанiн, 1929. -261 л. б.

- Карху, Э. «Калевала» на языках народов мира//Север. -1984. -№1. -С. 109-117.

- Латышева, В. А. А. И. Туркин -финн эпос «Калевала»-лысь юкöнъяс комиöдысь -А. И. Туркин -переводчик отрывков финского эпоса «Калевала»//Вопросы коми филологии: сб. науч. ст./отв. ред. М. С. Федина. -Сыктывкар, 2006. -Вып. 2. С. 14-17.

- Лужиков, А. Енэжшöрса ордым. Кывбуръяс -Небесный путь. Стихотворения. -Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1994. -128 с.

- Попов, А. А. Коми-финские культурные связи//История коми с древнейших времен до конца XX века под общ. ред. А. Ф. Сметанина. -Сыктывкар, 2004. -Т. 2. -С. 366.

- Тима Вень (Чисталев В. Т.). Менам гора тулыс. Кывбура да проза гижöдъяс [Моя звонкая весна: -cтихотворные и прозаические произведения]/Вень Тима; сост. Г. И. Торлопов. -Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1980. -259 с.

- Туркин, А. И. «Калевалалы» -150 во//Войвыв кодзув (Северная звезда). -1985. -№7. -С. 8-10.

- Фатеева, Н. А. Контрапункт интертекстуальности или Интертекст в мире текстов/Н. А. Фатеева. -М.: Агар, 2000. -280 с.