"Калгутинский" стиль в наскальном искусстве Центральной Азии

Автор: Молодин В.и, Женест Ж.-М., Зоткина Лидия Викторовна, Черемисин Дмитрий Владимирович, Кретэн К.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

На основе материалов памятников Калгутинский Рудник (плато Укок), Бага-Ойгур и Цагаан-Салаа (северо-запад Монголии) выделяется особый «калгутинский» стиль в наскальном искусстве Российского и Монгольского Алтая. Расстояние между этими местонахождениями порядка 20 км. Здесь представлена серия наскальных изображений, отличающихся совершенно особой стилистической манерой, общими технологическими особенностями, узко очерченным сюжетом (исключительно животные) и высокой степенью интенсивности «пустынного» загара. Все эти черты своеобразия наскального искусства и фактор территориальной близости памятников обусловливают необходимость выделения данных петроглифов в особую группу. Авторы предлагают относить «калгутинский» стиль к эпохе верхнего палеолита на основании нескольких аргументов. На памятниках Бага-Ойгур и Цагаан-Салаа встречаются изображения мамонтов, которые находят аналогии в классическом пещерном искусстве палеолита в Западной Европе. Выделена целая серия специфических стилистических характеристик «калгутинского» канона, прослеживаемых в т.ч. и на изображениях мамонтов. Эти особенности манеры передачи образов весьма созвучны с западно-европейскими образцами верхнепалеолитического наскального и пещерного искусства. По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о существовании своеобразного «калгутинского» стиля и, более того, отдельного центрально-азиатского очага наскального искусства эпохи верхнего палеолита.

Наскальное искусство, стиль, иконография, технология, монгольский и российский алтай, плоскогорье укок, калгутинский рудник

Короткий адрес: https://sciup.org/145145947

IDR: 145145947 | УДК: 903.07.31 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.3.012-026

Текст научной статьи "Калгутинский" стиль в наскальном искусстве Центральной Азии

В 1990-х гг. на плато Укок в южной части Российского Горного Алтая проводились масштабные археологические исследования [Molodin, 1995]. Они обогатили науку серией блестящих открытий, к числу которых можно отнести выделение наиболее раннего из известных в регионе изобразительного пласта, ярко представленного на местонахождении Калгутинский Рудник [Молодин, Черемисин, 1999, с. 83–86]. В монографическом исследовании, посвященном анализу памятника, авторы попытались обосновать датировку обнаруженных там петроглифов периодом финальной стадии плейстоцена, исходя прежде всего из специфики стилистических особенностей основной массы изображений.

Открытия, сделанные на рубеже веков российско-монгольско-американской экспедицией на сопредельной с Укоком территории Северо-Западной Монголии, на памятниках Цагаан-Салаа и Бага-Ойгур, расположенных в огромном петроглифическом массиве, позволили выделить наиболее ранний пласт изображений. Хотя хронологическая трактовка была различной*, исследователи считали его архаичным, отличающимся от наскального искусства эпохи бронзы, раннего железа и Средневековья [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001a, p. 63]. Следует отметить, что, кроме стилистиче ских особенностей, эти петроглифы передавали образы животных, обитавших на данной территории только в плейстоцене. Речь идет об изображениях мамонтов [Ibid.]. Серия петроглифов на местонахождении Ишгэн-Толгой также по стилистическим характеристикам была отнесена монгольскими исследователями к древнейшему пласту [Цэвээндорж, 1982; 1999, с. 95–100, табл. 132]. Уже в начале XXI в. стилистически сходные изображения были открыты в более южных районах Монго- лии [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001a, b] и более северных районах Российского Горного Алтая [Ми-клашевич, 2000].

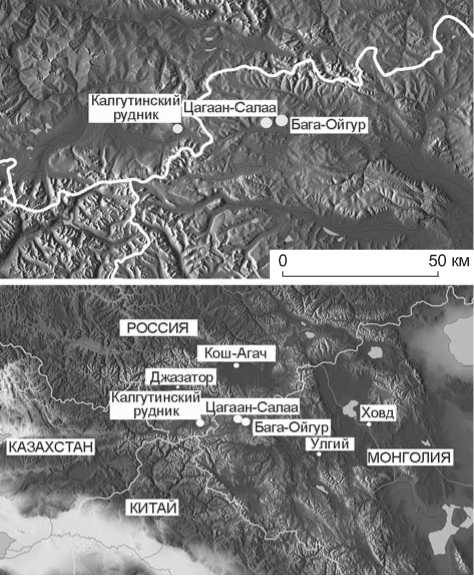

Памятники Калгутинский Рудник, Бага-Ойгур и Цагаан-Салаа расположены очень близко друг от друга – примерно в 20 км (рис. 1). Такое положение вещей требовало целенаправленного обращения к проблеме датировки петроглифов раннего пласта, что и было предпринято российско-французской экспедицией Международной ассоциированной лаборатории АРТЕМИР (LIA ARTEMIR), в состав которой входили авторы данной статьи. В результате мульти-дисциплинарных исследований, проведенных на памятнике Калгутинский Рудник на Укоке (рис. 2), были обнаружены новые изображения, несомненно тяго-

Рис. 1. Расположение памятников Калгутинский Рудник (Россия), Бага-Ойгур, Цагаан-Салаа (Монголия).

Рис. 2. Общий вид на некоторые плоскости памятника Калгутинский Рудник.

теющие по иконографическим канонам к рисункам, выявленным здесь ранее [Молодин и др., 2016]. Продолжением этих работ стало проведение специализированной экспедиции в Северо-Западную Монголию на памятники Цагаан-Салаа и Бага-Ойгур. В творческий коллектив влились монгольские коллеги во главе с академиком Д. Цэвээндоржем. В 2017 г. нами обнаружено свыше 20 изображений раннего хронологического пласта, дополнительно изучены уже введенные в научный оборот рисунки и зафиксирована большая серия ранее неизвестных архаичных петроглифов [Черемисин и др., 2018].

Таким образом, только на трех памятниках (Кал-гутинский Рудник, Цагаан-Салаа и Бага-Ойгур) на сегодняшний день зафиксировано более 50 изображений, выполненных в сходной стилистической манере, что, с нашей точки зрения, позволяет ставить вопрос о выделении, по крайней мере в данном регионе Азии, особого стиля, который предлагается назвать «калгу-тинским». Настоящая работа посвящена обоснованию этого стиля и определению его основных канонов.

Понятие стиля в первобытном искусстве

Исследователям первобытного творчества давно стало понятно, что наскальное искусство, не имеющее чаще всего непосредственной связи с культурным сло- ем, невозможно привязать к стратиграфии, а значит, и надежно датировать. Поэтому используются такие методы, как соотнесение петроглифов с о статками материальной культуры, в т.ч. и с мелкой пластикой. К счастью, иногда возможна прямая датировка пигмента, что позволяет определить абсолютную хронологию наскальных изображений.

Хронологическая атрибуция довольно рано стала приоритетной задачей для исследователей палеолитического искусства. Для этого применялись методы непрямого датирования: анализ палимпсестов и привлечение аналогий в мобильном искусстве, а также изучение развития изобразительной манеры и стилистических особенностей. А. Брейль, а за ним А. Леруа-Гуран предложили две хронологические схемы.

Аббат А. Брейль разработал концепцию [Breuil, 1952], основанную на разных критериях, в т.ч. формальных стилистических особенностях в способах передачи образов, наличии художественной перспективы в изображении животных и их деталей. Согласно этой схеме, исследователь выделял два больших, независимых друг от друга цикла развития искусства: ориньяк–перигор и затем солютре–мадлен. В настоящее время его система практически не используется специалистами.

А. Леруа-Гуран взял за основу принцип А. Брей-ля, полагаясь на те источники, которые были датированы стратиграфическим методом [Leroi-Gourhan,

1965b]. Он выявил различные способы изображения фигур животных в перспективе и на основе статистических данных выделил сменявшие друг друга стили, характеризующие определенные хронологические периоды. Исследователь проследил эволюцию манеры изображения животных в зависимости от хронологических этапов, ассоциированных с четырьмя стилями, которым предшествовал «префигуративный». Он выделил четыре последовательные стадии развития образности: чистую геометрическую, фигуративную геометрическую, синтетическую и аналитическую. Хронологическая классификация А. Леруа-Гурана, создававшаяся с некоторой осторожностью, отличалась практической обоснованностью. Хронологическая по следовательно сть стилей, выделенных им на основе формального анализа изображений, не всегда совпадала с фазами развития материальной культуры. Помимо этих оговорок, система А. Леруа-Гурана содержала несколько спорных моментов, которые не раз ставились под сомнение другими исследователями (см., напр.: [The Use of Style…, 1990; Lorblanchet, Bahn, 1993]) и позднее претерпели из-ве стную корректировку на концептуальном уровне. Речь идет о концепции единственной однолинейно развивавшейся изобразительной традиции в эпоху палеолита, противопоставлении специфики мобильного и пещерного искусства, идее о стабильном культурном единстве на протяжении всего развития палеолитического искусства в Европе.

В настоящее время проблема стиля как «манеры изображать» пересмотрена, и стилистический подход к анализу источников обоснованно реабилитирован [Otte, Remacle, 2000]. Стиль стал рассматриваться как своего рода культурный код. Так, если фокусироваться на определенном периоде наскального искусства, то надежно датированные изображения Фош-Коа в Португалии [Aubry, Sampaio, 2008] позволили выявить аналогичные фигуративные особенности на памятниках достаточно отдаленных друг от друга эпох и территорий [Guy, 2010]. Недавно изобразительные ансамбли начала верхнего палеолита во франко-кантабрийской области были надежно атрибутированы благодаря сопоставлению с датированным напрямую искусством Шове-Пон-д’Арк [Petrognani, 2013], в котором прослеживается определенная стилистическая свобода, особенно заметная на контрасте с более поздней традицией эпохи мадлен, где условности стиля выражены гораздо ярче.

В свете последних работ важно напомнить, каким образом в европейской археологии палеолита могут быть использованы данные об изобразительной манере (то, что называют стилем), но прежде всего отметить, с какой еще целью изучается это явление, кроме как для хронологической атрибуции, как делали наши известные предшественники А. Брейль и А. Леруа-Гуран. В первобытной истории понятие культуры по большей части основывается на изучении и интерпретации хозяйственного аспекта. Предметы бытового назначения первыми привлекли внимание ученых, т.к. они являются продуктом материальной культуры. С учетом того, что речь идет об отдаленной первобытной эпохе, многие открытия в данной области выглядели весьма неожиданными, поскольку указывали на такие функции орудий и способности человека, которые исследователи не ожидали обнаружить.

Видение проблематики в духе материализма стало основой для переориентации исследований в сторону пещерного искусства, расширив возможности в этой области. Кроме того, сам феномен первобытного настенного искусства не был ограничен рамками стратиграфии археологических слоев, замыкавшей материальную культуру в пределах хронологических «конвертов». Общая концепция развития дисциплины первобытной истории с самого начала формирования многое заимствовала у естественных наук. В этом контексте присущий изучению пещерного искусства дефицит информации стал причиной использования стиля в этом искусстве как основного инструмента для установления хронологической последовательности.

Артефакты, формирующие материальную культуру, позволяют судить об их назначении, но не о ценностях и идеях, которые объединяли носителей одной культуры [Testart, 2012]. Между тем способ передачи образов животных в пещерах Шове, Ляско или в Альтамире дает основание задаться вопросом: что с социальной точки зрения представлял собой стиль этих разных памятников изобразительного искусства верхнего палеолита? Как прекрасно показали А. Леруа-Гуран и другие исследователи его школы, изображения животных в пещерах свидетельствуют о существовании общих представлений, которые разделяло население обширных территорий на протяжении тысячелетий. Эти представления, возможно, составляли некую мифологизированную структурированную концепцию мировосприятия [Leroi-Gourhan, 1965a, b; 1992].

Новаторские подходы, более близкие нашему времени, развивают гипотезу о том, что среди принципов создания палеолитических настенных изображений можно обнаружить характерные черты символического использования образов животных в ритуальных целях для до стижения определенного результата (экономического или политического), как это встречается в другие эпохи и в ином историческом и этнографическом контексте. Абсолютное преобладание образов животных, избирательность сюжета, отсутствие контекста и нарратива, точное воспроизведение характерных черт, благо- даря чему безошибочно определяется видовая принадлежность, и, наконец, повторяемость сюжета и формальных особенностей передачи образов от памятника к памятнику свидетельствуют о высокой степени стандартизации изображений [Guy, 2017, p. 170–177]. Очертания фигур довольно рано подверглись геометризации. Это облегчило стандартизацию и позволило добиться безошибочного и мгновенного узнавания, что обеспечило преемственность и транслирование таких форм.

Самые поздние работы, базирующиеся на сопоставлении данных о стабильности формальных признаков (критериев стиля) во времени и пространстве, позволяют предполагать существование различных художественных «школ», о которых говорили многие археологи и ранее на основании других признаков, относящихся к описанным выше принципам. Транслирование изобразительной манеры было предназначено для передачи определенных коллективных культурных кодов, увековечивавших ценности. Бесспорно, изображения в пещерах своими монументальными размерами, топографическим расположением, обилием фигуративных и нефигуративных символов были рассчитаны на то, чтобы произвести впечатление на зрителя и установить над ним некую власть при помощи визуального эффекта, что характерно для стратегий престижа [Ibid., p. 187]. Высокая степень стандартизации в искусстве позднего палеолита, достигнутая посредством особой стилистики, свидетельствует об адаптированности произведений пещерной живописи для передачи информации. Пожалуй, впервые в истории великий расцвет культуры наблюдается на всей территории Евразии.

В советской и российской археологии, как и в искусствознании, понятие стиля использовалось для характеристики феноменов художественной культуры прошлого, а стилистический анализ служил продуктивным инструментом археологического исследования. Стоит признать, что и в настоящее время, даже с учетом новаций, применяемых специалистами при изучении наскального искусства, он остается важнейшим методом определения единства изобразительных канонов, принятых в том или ином сообществе.

Напомним, что зарождение изобразительной деятельности А.П. Окладников относил к эпохе мустье и культуре неандертальцев. Это подтверждается результатами изучения палеолитических комплексов в Горном Алтае [Деревянко, Шуньков, Волков, 2008; Шуньков, Федорченко, Козликин, 2017a, б; Деревянко и др., 2018; Шуньков, Федорченко, Козликин, 2018]. А.П. Окладников выдвинул концепцию существования особого центрально-азиатского очага первобытного искусства, отнеся к верхнему палеолиту ряд памятников на территории Западной Мон- голии [1967, с. 120, 126]. Этой эпохой он датировал красочные росписи пещеры Хойт-Цэнкер Агуй и петроглифы местонахождения Аршан-Хад [1972, с. 76]. Основанием послужило восприятие ряда фигур животных как изображений представителей плейстоценовой фауны, а также тематическое и стилистическое своеобразие других анималистиче ских рисунков . А.П. Окладников понимал стиль как устойчивую совокупность выразительных средств, которыми пользовался древний мастер, как изобразительный канон, характерный для особой группы изображений [1980, с. 88].

В развитие данного тезиса уместно приве сти определение художественного стиля, предложенное Е.Е. Кузьминой: «Устойчивая… совокупность изобразительных приемов, элементов трактовки определенного круга образов на определенной территории и в определенную эпоху» [1983, с. 95]. В.А. Кореняко определяет стиль как структурное единство образной системы и приемов художественного выражения, при этом последние позволяют дифференцировать стили, а по ним установить эпоху [1998, с. 69–77]. По мнению Е.Ф. Корольковой, именно стилистические параметры позволяют выполнить культурно-хронологическую атрибуцию [1996].

В контексте изучения «языка» первобытного искусства понятие стиля на материалах петроглифов Средней и Центральной Азии детально рассматривалось в работах Я.А. Шера, предложившего способ формализации трудноуловимых стилистических деталей, теорию «изобразительных инвариантов» – формальных выразительных элементов художественных особенностей древних изображений, инструмент определения их своеобразия. Эти элементы выделяются исследователем в ходе «препарирования», разложения изображений на составные части и выявления их структурных составляющих [1980, с. 28–32]. Устойчивое сочетание стилистических инвариантов или блоков таких инвариантов и определяет своеобразие стиля.

Позднее Я.А. Шер, разрабатывая концепцию происхождения изобразительного искусства, продемонстрировал возможность применения понятия стиля для изучения древнейшего, самого что ни на есть первобытного искусства эпохи палеолита [Первобытное искусство…, 1998, с. 63–84; Шер, 2004]. По его мнению, «стиль как совокупность выразительных средств, создающих своеобразие художественной манеры, появляется вместе с изобразительной деятельностью. Уже на заре искусства, в эпоху верхнего палеолита, сложились выразительные особенности плоскостных, рельефных и объемных изображений, присущие только этому периоду и больше нигде не повторяющиеся» [Первобытное искусство…, 1998, с. 74]. Крупные исследователи наскального ис- кусства Азии А.-П. Франкфор и Э. Якобсон определяют стиль как «совокупность отличительных особенностей художественного выражения представлений, присущих отдельным лицам, группе людей, школам мастеров своего дела, эпохам» [2004, с. 62].

В основе трактовки стиля, предложенной Д.Г. Савиновым, лежит идея изобразительного канона, в котором и заключаются стилистические особенности изображений [2009]. Исследователь вводит также важное понятие «изобразительный пласт», подразумевающее «пространственно-временное распространение изображений, выполненных в одной изобразительной традиции, соответствующей определенному состоянию духовной культуры» [Савинов, 2008, с. 73]. Своего рода стержнем для каждого изобразительного пласта является характерный стиль. Д.Г. Савинов, пожалуй, впервые производит синхронизацию стилей в наскальном искусстве Центральной и Северной Азии в голоцене. Минусинский и ангарский стили относятся им к неолиту, окуневский, сей-минско-турбинский, карасукский – к эпохе бронзы, аржано-майэмирский – к раннескифскому времени, пазырыкский – к эпохе ранних кочевников Горного Алтая, «лабиринты» рассматриваются как идеограммы хуннского времени, реалистический стиль многофигурных композиций отнесен к раннему Средневековью [Там же].

Существуют различные классификации понятия стиля. Можно выделить следующие: по хронологии («древнейший», «ранний», «архаичный», «поздний») [Окладников, 1968, с. 26–27; Черемисин, 2006; Молодин, Черемисин, 2007]; по степени реализма («реалистический», «динамично-реалистический», «абстрактно-схематичный») [Леонтьев, 1976; Подольский, 1973; Окладников, Мартынов, 1972, с. 176–187]; по ареалу («минусинский», «ангарский»); по художественным особенностям («линейный», «геометрический», «битреугольный») [Окладников, 1976, с. 44–50; Рогожинский, 2008]; по культурно-региональному аспекту («скифо-сибирский звериный стиль») [Савинов, 1995]. Этот перечень может быть продолжен.

В завершение раздела уместно привести точку зрения М.А. Дэвлет и Е.Г. Дэвлет, которые констатируют, что хронологическая шкала европейского пещерного, по сути, древнейшего искусства, разработанная на основе стилистического анализа и изучения палимпсестов, подкреплена сегодня результатами прямого радиоуглеродного датирования [2001, с. 130]. Таким образом, можно сделать вывод, что стилистический анализ является базовым методом, позволяющим судить о культурно-хронологическом единстве создателей наскальных изображений. Стилистика сама по себе, вне контекста, не может рассматриваться как самостоятельный инструмент хронологиче- ской атрибуции петроглифов. Однако соотнесение стилистических характеристик наскальных рисунков с другими данными (сюжетной, технологической составляющей и пр.) позволяет делать выводы о месте того или иного стиля в культурно-хронологической схеме региона.

«Калгутинский» стиль

В результате самых первых исследований памятника Калгутинский Рудник была предложена гипотеза о древнейшем возрасте серии петроглифов архаичного облика [Молодин, Черемисин, 1993; 1999, с. 83–86]. Она основывалась на нескольких аргументах: очень интенсивном пустынном загаре выбитой поверхности, отсутствии изображений представителей однозначно голоценовой фауны, архаичной манере передачи образов, практически полном отсутствии аналогий на сопредельных территориях и, напротив, стилистическом сходстве с западно-европейским пещерным и наскальным искусством эпохи палеолита. Дополнительным косвенным аргументом в пользу древнего возраста изображений стали результаты проведенного впоследствии экспериментально-трасологического исследования петроглифов этого памятника. Не останавливаясь на деталях, можно констатировать: все изученные изображения, предположительно отнесенные к древнейшему пласту, были выполнены каменными орудиями из местного сырья или даже в некоторых случаях не обработанными специальным образом гальками. Однако нельзя не отметить, что в более поздние эпохи камень о ставался единственным эффективным материалом для обработки риолита, интенсивно зашлифованной при движении ледника, крайне устойчивой к любым воздействиям твердой породы, на обнажениях которой и выполнены петроглифы.

В последние годы на Калгутинском Руднике выявлены новые петроглифы, стилистически относящиеся к древнейшему пласту. Однако среди них по-прежнему не встречаются сюжеты, которые могли бы быть интерпретированы как исключительно поздние (например, голоценовая фауна, антропоморфные изображения, всадники и т.п.). Типичными остаются такие образы, как лошадь, бык, козел, реже олень.

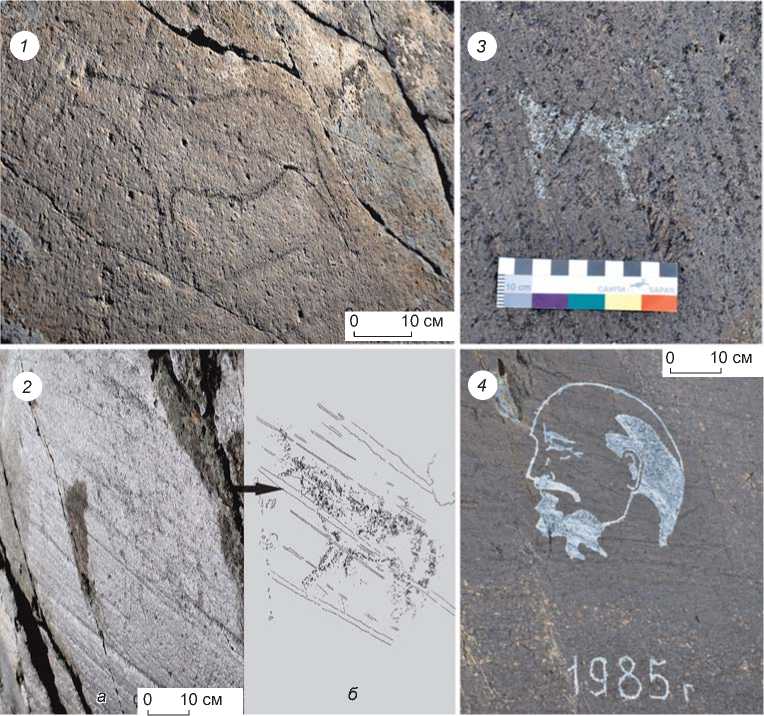

В ходе многократных исследований было установлено, что многие изображения на Калгутинском Руднике зачастую даже не видны целиком (рис. 3, 2 ). Это связано с крайне интенсивным пустынным загаром данной группы петроглифов, а также особенностями техники выполнения некоторых из них. Самыми распространенными приемами являются поверхностный пикетаж и шлифовка. Эксперименты показали, что именно эти способы обработки позволяют достаточно

Рис. 3. Сопоставление интенсивности «пустынного» загара петроглифов на памятнике Калгутин-ский Рудник.

1 – изображение лошади, выполненное в технике глубокой выбивки, предположительно отнесено к древнейшему пласту; 2 – изображение-«фантом» лошади с подогнутой ногой ( а ) и его прорисовка ( б ); 3 – отнесенное к железному веку изображение, выполненное в технике глубокого пикетажа; 4 – современное изображение В.И. Ленина, выполненное металлическим инструментом в технике глубокого пикетажа.

легко нарушить целостность скальной корки и создать эффект контраста (светлые участки поврежденной поверхности). Иногда они выступали как самостоятельные, а иногда как подготовительные перед более глубокой проработкой. Очевидно, что такие крайне поверхностные следы становятся темными значительно быстрее, чем глубокие.

Другой немаловажный аспект – особенности выветривания поврежденных участков скальной корки. При глубокой выбивке (рис. 3, 1, 3, 4) порода утрачивает естественный зашлифованный ледником прочный слой, и гранулы, из которых она состоит, начинают активно выкрашиваться. Поэтому, даже несмотря на длительное солнечное воздействие, поверхность, обработанная глубоким пикетажем, выглядит более светлой. Разница в интенсивности пустынного загара между выполненными в технике глубокого пикетажа петроглифами, надежно датированными железным веком (рис. 3, 3), и предположительно древнейшими изображениями очевидна (рис. 3, 1). Последние выглядят такими же темными, как немодифицирован-ная поверхность скалы. Отдельно стоит упомянуть о технике тонкой гравировки, которая также представлена среди калгутинских петроглифов раннего пласта. Речь идет о небольшом изображении лошади, совершенно невидимом на поверхности скалы из-за того, что оно выполнено тончайшими, сильно загорелыми линиями (рис. 4, 7). Этот петроглиф стилистически и композиционно связан с крупным изображением лошади, выполненным в технике прошлифовки (рис. 4, 6).

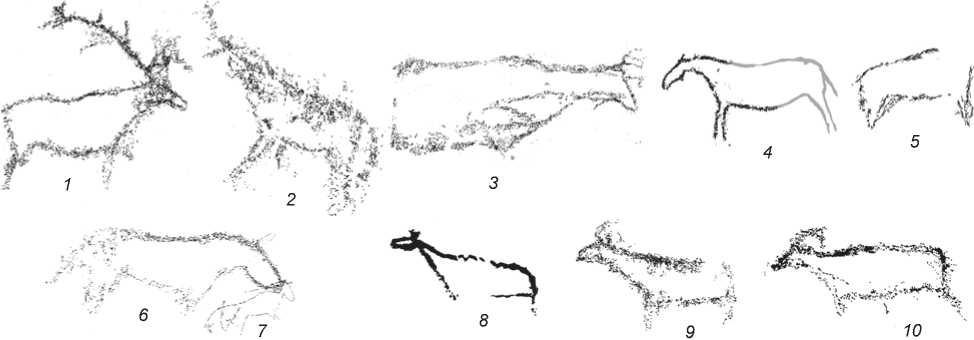

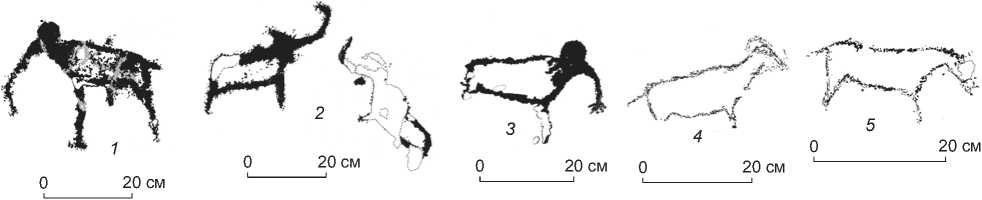

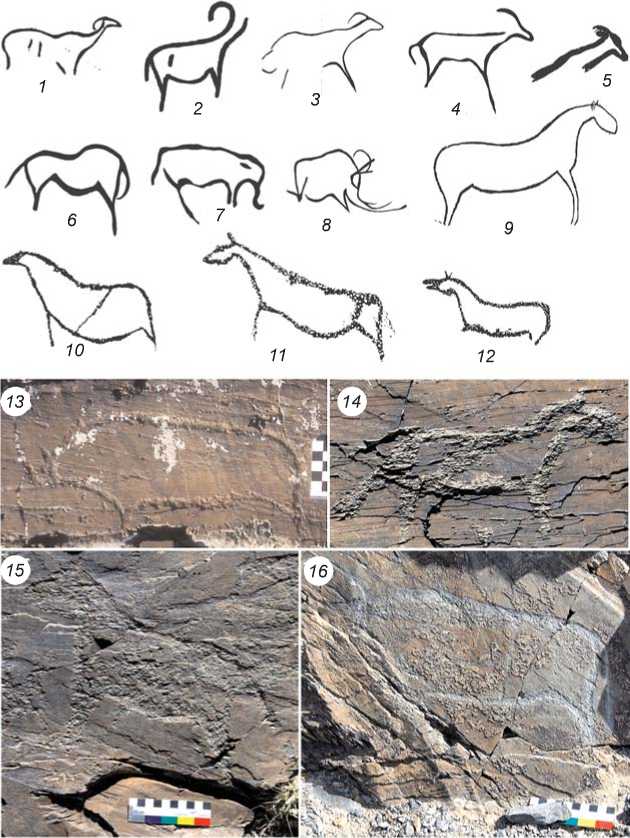

Главной характеристикой для объединения в одну группу своеобразных изображений на памятниках наскального искусства соседствующих регионов России и Монголии является сходная манера передачи образов. Прежде всего она отличается реалистичностью (рис. 4, 5). Встречаются парциальные изображения, причем это не связано с плохой сохранностью, они

Рис. 4. Петроглифы «калгутинского» стиля на Калгутинском Руднике (плато Укок, Российский Алтай).

0 1 0 cм 0 20 cм 0 10 cм 0 20 cм

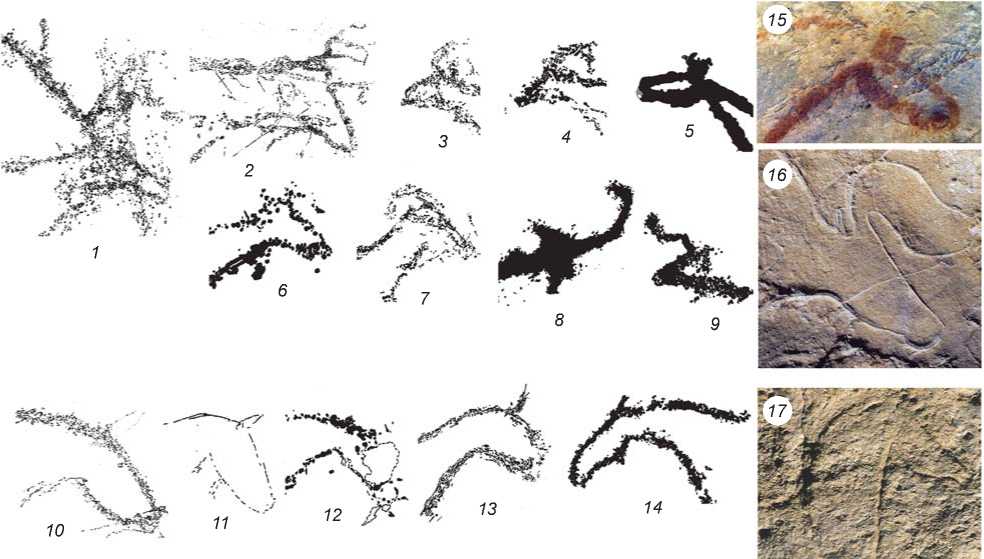

Рис. 5. Петроглифы «калгутинского» стиля на памятниках Бага-Ойгур и Цагаан-Салаа (Монгольский Алтай). 1–2, 9 – Бага-Ойгур II; 3 – Цагаан-Салаа; 4–8 – Бага-Ойгур III.

были не закончены преднамеренно (см., напр., рис. 4, 3, 6, 8, 10 ). К общим чертам можно также отнести статичность и отсутствие перспективы (за редким исключением). Выделены характерные особенности способов передачи некоторых деталей изображений.

В рамках рассматриваемой серии петроглифов художественная манера исполнения головы животного является важнейшим признаком. Встречаются два варианта передачи этой детали изображения. В первом случае она трактуется как треугольник, без детализации, причем между линиями головы и шеи (последняя переходит в контур спины) четко выражен угол 90° (рис. 6, 1–9). Часто такой манере передачи головы сопутствуют другие элементы, например изображение рогов. Этот прием связан с очевидным перерывом в выполнении пикетажа: после верхней части головы, которая могла быть продолжена в рог, менялось направление, положение руки и орудия и начиналась новая линия – спины. Такой способ организации изобразительного пространства распространен в классическом палеолитическом искусстве (рис. 6, 15, 16). Второй прием принципиально иной: верхняя линия головы плавно переходит в контур спины (рис. 6, 10–14). Такая манера достаточно часто встречается в первобытном искусстве, в т.ч. и среди классических западно-европейских образцов (рис. 6, 17). В обоих случаях нижняя линия пикетажа, составляющая контур морды, является как бы отдельной. То есть очертания головы животного образуются не одной непрерывной линией, а как минимум двумя, соединенными в области рта.

Другая важная особенность связана со способами передачи задней ноги. Первый вариант трактовки основан на простом соединении двух практически прямых линий – живота и внешнего контура ноги (иногда это продолжающаяся линия спины). В таких случаях внутри абриса фигуры образуется характерный угол между ними – прямой, реже близкий к острому

Рис. 6. Два приема исполнения головы зооморфных изображений.

1–5, 10, 11, 14 – Калгутинский Рудник, Российский Алтай (прорисовки авторов); 6–9, 12, 13 – Бага-Ойгур, Монгольский Алтай (прорисовки авторов); 15 – Ла-Пасьега, Испания (по: [Groenen, 2016]); 16 – Коске, Франция (по: [Clottes, Courtin, Vanrell, 2005]); 17 – Пэр-нон-Пэр, Франция (по: [Clottes, 2008]).

Рис. 7. Два приема исполнения задней ноги зооморфных изображений.

1–3, 7, 11, 12 – Бага-Ойгур, Монгольский Алтай (прорисовки авторов); 4–6, 8–10 – Калгутинский Рудник, Российский Алтай (прорисовки авторов); 13 – Рего-де-Виде, Португалия (по: [Baptista, 2009]); 14 – Марсенак, Франция (по: [Lorblanchet, 2010]).

(рис. 7, 1–7 ). Этот прием простого соединения двух линий подразумевает отсутствие детализации бедра. Такая манера является довольно распространенной. Другой, не менее часто встречающийся способ, напротив, позволяет более реалистично передать эту часть тела животного. Нога показана двумя линиями, одна из которых сопряжена с контуром живота.

Вовне абриса они образуют угол, близкий к тупому. Такой прием позволяет подчеркнуть выпуклый, иногда даже нарочито грузный живот (рис. 7, 8–12 ). Оба описанных способа характерны для первобытного наскального искусства Западной Европы (рис. 7, 13–14 ).

Еще одна важная деталь – изображение хвоста.

В тех случаях, где последний присутствует, он явля-

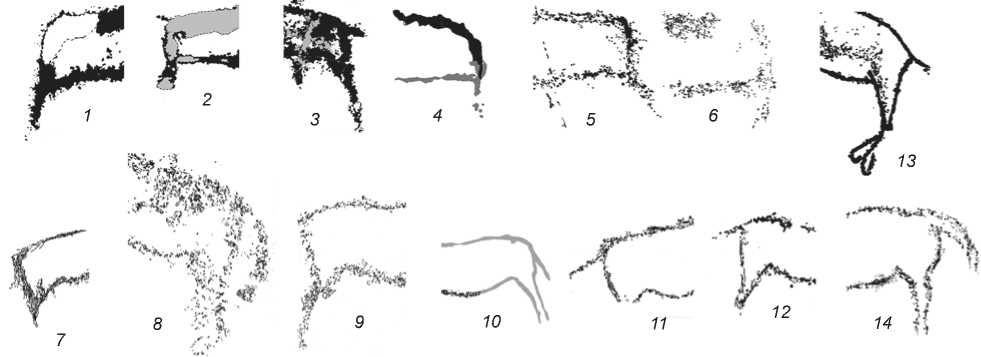

Рис. 8. Аналогии петроглифам «калгутинского» стиля в пещерном и наскальном искусстве Западной Европы.

1 – Сиега Верде, Испания (по: [Groenen, 2016]); 2, 3 – Канада-до-Инферно, Португалия (по: [Baptista, 1999]); 4 – Ко-валанас, Испания (по: [Clottes, 2008]); 5 – Ла-Пасьега, Испания (по: [Groenen, 2016]); 6 – Костальта, Португалия (по: [Baptista, 2009]); 7 – Коске, Франция (по: [Clottes, Courtin, Vanrell, 2005]); 8 – Рукадур, Франция (по: [Lorblanchet, 2010]);

9 – Марсенак, Франция (по: [Clottes, Courtin, Vanrell, 2005]).

ется продолжением линии спины (рис. 7, 7, 8, 10–12 ). Причем чаще всего хвост показан именно у фигур животных с подчеркнутыми животами и выделенными бедрами. Следует отметить, что за редким исключением ноги животных всегда изображены без копыт, часто не закончены (см. рис. 4, 5).

Отдельного внимания заслуживает трактовка спины. Обычно это самая длинная линия, которая выполнялась первой, выступая «несущей» во всем изображении животного: на нее как бы монтировались остальные детали. Нельзя не отметить, что у многих фигур спина часто выполнена с прогибом, параллельно животу (см. рис. 4, 2–4 ). Хотя встречается и двойной изгиб линии при передаче горба, например, у козлов, оленей, быков (см. рис. 4, 1, 3 ; 5, 4, 6 ).

Все приведенные характеристики не могут рассматриваться иначе как архаичные, свойственные палеолитическому искусству (рис. 8). Треугольная голова фигуры или единая линия головы и рога, отделенная от спины, простое соединение двух линий под прямым углом для показа задней ноги (без детализации бедра) явно указывают на некое стилистическое своеобразие рассматриваемых калгутинских петроглифов. Более того, часто различные приемы сочетаются в одном изображении. Так, речь идет не просто о сходстве с классическими примерами архаичного искусства, а о примеси определенного, возможно регионального, компонента, добавляющего своеобразия калгутин-ским наскальным изображениям.

Схожие, а в некоторых случаях идентичные стилистические приемы встречаются как на калгутин-ских петроглифах, так и на архаичных изображениях памятников Бага-Ойгур и Цагаан-Салаа в Монгольском Алтае (см. рис. 1, 4, 5), что позволяет говорить о едином культурном пространстве носителей этого стиля. Яркие проявления характерной стилистической манеры имеют место и на более отдаленных памятниках Монголии: Хойт-Цэнкер Агуй [Окладников,

Рис. 9. Аналогии петроглифам «калгутинского» стиля в наскальном искусстве Монголии.

1–8 – Хойт-Цэнкер Агуй (по: [Окладников, 1972]); 9–13 – Арал-Толгой (по: [Цэвээндорж, Кубарев, Якобсон, 2005; Jacobson-Tepfer, 2013]); 14–16 – Ишгэн-Толгой (фото Е.А. Ми-клашевич).

1972], Арал-Толгой [Цэвээндорж, Кубарев, Якобсон, 2005; Кубарев, 2007], Ишгэн-Толгой [Цэвээндорж, 1982] (рис. 9).

Дискуссия и аналогии

О единстве стилистики для указанных памятников позволяют говорить прежде всего схожие технологические особенности. К сожалению, из-за подчас крайне плохой сохранности не для всех петроглифов местонахождений Монгольского Алтая удалось установить характеристики использовавшегося инструментария. Однако целая серия изображений (см. рис. 5, 4–8) была приемов – поверхностной выбивки и прошлифовки, для чего применялись каменные орудия. Калгутин-ские петроглифы созданы исключительно такими инструментами. Учитывая, что Бага-Ойгур и Ца-гаан-Салаа расположены на обнажениях сланца, гораздо более мягкой и податливой породы, чем твердые зашлифованные ледником риолиты, использование таких же способов обработки скальной поверхности, как на Калгутинском Руднике, не является технологически обусловленной необходимостью. Сланец позволяет применять практически любые приемы создания петроглифов. Тем не менее целая серия архаичных, стилистиче ски близких калгутин-ским изображений выполнена в технике, которая не является широко распространенной на памятниках Бага-Ойгур и Цагаан-Салаа. Можно предположить, что выработанные к концу каменного века технологические приемы создания петроглифов были достаточно устойчивы и даже при отсутствии объективной необходимости их продолжали использовать.

Итак, группы архаичных наскальных изображений, выполненных в технике глубокой и поверхностной выбивки, прошлифовки и в характерной художественной манере, отличающихся высокой степенью интенсивности пустынного загара, представляют единый стиль, который мы предлагаем именовать «калгутинским». Дополни- тельным аргументом в пользу выдвигаемой нами гипотезы является территориальная близость местонахождений с такими петроглифами (см. рис. 1).

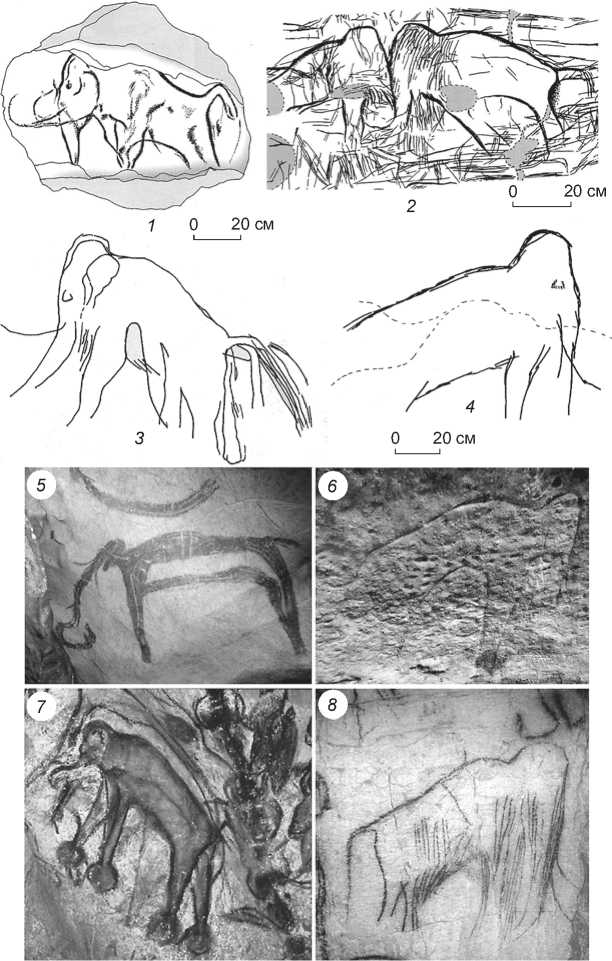

Следует отметить, что на памятниках Бага-Ойгур и Цагаан-Салаа в вышеописанной стилистической манере выполнены петроглифы, которые рядом исследователей интерпретированы как изображения мамонтов (см. рис. 5, 1–3). Похожие особенности наблюдаются и у изображения предположительно носорога на памятнике Бага-Ойгур I (см. рис. 5, 9). Стилистиче ское сходство петроглифов Калгутин-ского Рудника и изображений мамонтов Бага-Ойгу-ра и Цагаан-Салаа позволяет предполагать, что они принадлежат к единой локальной изобразительной выполнена при помощи идентичных технических традиции.

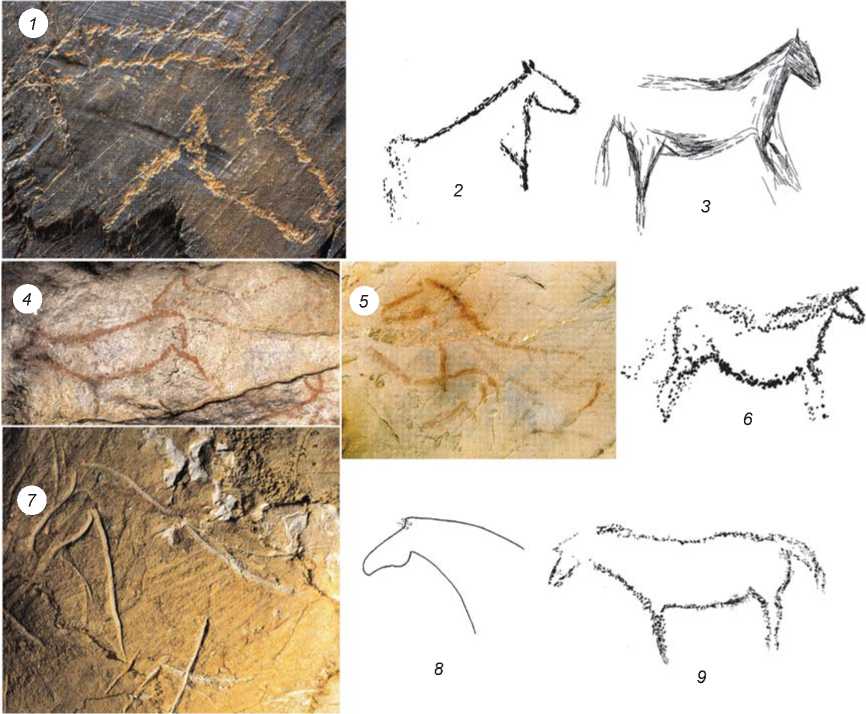

Однако суще ствует мнение, согласно которому упомянутые изображения мамонтов таковыми не являются. Контраргументы обычно сводятся к тому, что они не вполне похожи на этих животных [Кубарев, 2003, 2004]. Например, туловище мамонта обычно изображалось массивным из-за шерсти. Однако среди классических примеров западно-европейского пещерного искусства, как и сибирского мобильного, изображений т.н. худых мамонтов предостаточно (рис. 10). Что касается отсутствия характерного горба, на которое указывал В.Д. Кубарев, то в пещерном искусстве Франции эта деталь также иногда опускается (рис. 10, 2–8). К тому же в композиции из двух мамонтов Бага-Ойгура II у одного животного показан ярко выраженный горб (см. рис. 5, 2). Если учесть, что архаичные изображения Бага-Ой-гура, Цагаан-Салаа и Калгутинского Рудника принадлежат к единому своеобразному стилю, то такой, на первый взгляд, странный способ передачи образов мамонтов перестает быть чем-то необычным, а оказывается подчиненным определенному, в данном случае «калгутинскому» канону.

Нельзя не отметить сходство некоторых изображений Бага-Ойгура и Бом-Лятрон, Цагаан-Салаа и Руффиньяк, даже Бага-Ойгура и Шове (см. рис. 5; 10, 4, 5, 7 ). В Монголии и на Алтае мамонты, не говоря уже о носорогах, обитали до начала голоцена [Цейтлин, 1973]. Это дает основание отнести петроглифы «калгутинского» стиля к финалу эпохи палеолита.

Среди надежно датированных палеолитических образцов европейского пещерного и наскального искусства немало аналогий петроглифам, выполненным в «калгутинском» стиле, например, на памятниках в долинах рек Коа и Зезери Португалии (Фаризео, Канада-до-Инферно, Рего-де-Виде, Косталь-та и др.), во Франции (Пэр-нон-Пэр, Коске, Рукадур, Марсенак) и Испании (Ля

Рис. 10. Аналогии изображениям мамонтов «калгутинского» стиля в первобытном искусстве Франции.

1 – Жан-Блан, фрагмент известняка (по: [Paillet, 2018]); 2 – Ложри-От, фрагмент рога северного оленя (по: [Ibid.]); 3 – Комбарель (по: [Barrière, 1997]); 4 – Руффиньяк (по: [Barrière, 1982]); 5 – Бом-Латрон (по: [Plassard, 2018]); 6 – Жовель (по: [Ibid.]); 7 – Шове-Пон-д’Арк (по: [Baffier, 2018]);

8 – Пеш-Мерль (по: [Plassard, 2018]).

Пасьега, Сиега Верде, Коваланас и др.) (см. рис. 8). Стилистически близкие петроглифы есть и на менее отдаленных местонахождениях: Хойт-Цэнкер Агуй, Арал-Толгой, Ишгэн-Толгой (см. рис. 9).

Стоит привести еще один важный аргумент в пользу верхнепалеолитического возраста рассматриваемого пласта наскального искусства на границе Монгольского и Российского Алтая – реализованный в нем концепт сдержанности исполнения при безошибочной узнаваемости образов, что полностью соответствует канонам классического первобытного искусства [Guy, 2010, 2017, p. 170–177]. С этим связаны и минимальная детализация, и высокая степень стандартизации, и парциальность изображений – фундаментальные характеристики стилей эпохи палеолита.

Заключение

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. На границе Монгольского и Российского Алтая (на памятниках Калгутинский Рудник, Цагаан-Са-лаа и Бага-Ойгур) выявлена серия изображений, которые представляют собой стилистическое единство. В качестве критериев были выделены следующие характеристики:

-

– сюжет всегда узкоспециализированный, изображались только животные (в основном лошади, олени, быки, козлы, а на территории Монголии еще и носороги, мамонты);

-

– эти петроглифы никогда не сопровождаются антропоморфными фигурами и вообще, за редким исключением, не участвуют в композициях;

-

– главными деталями изображений являются голова и спина животного, они проработаны с особой тщательностью;

-

– характерна парциальность, часто ноги не показаны либо менее тщательно проработаны (иногда непропорционально короткие);

-

– изображены только две ноги (часто, но не всегда);

-

– живот часто подчеркнуто округлый;

-

– спина показана с прогибом;

-

– крайне слабо представлены анатомические детали (уши, хвост и т.д.), почти нет изображений глаз, однако при этом образы реалистичны и узнаваемы;

-

– характерна общая статичность;

-

– преобладающими техническими приемами являются поверхностный пикетаж и шлифовка, реже глубокая выбивка.

Кроме общих черт, объединяющих эти петроглифы, можно выделить два специфических приема передачи таких деталей, как голова и спина (в виде треугольника прерывающимися линиями или непрерывной линией от верхней части головы до окончания спины), а также два способа изображения задней ноги (простое соединение окончаний линий спины и живота или с дополнительно выделенным бедром). Важно отметить, что оба приема передачи головы встречаются в сочетании с обоими способами выполнения задней ноги. Значит, речь идет не о двух разных инвариантах стиля, а скорее, о несколько различных художественных приемах в пределах одного изобразительного канона.

Мы относим петроглифы к финалу верхнего палеолита на том основании, что среди образцов с типичными чертами данного стиля встречаются изображения представителей плейстоценовой фауны (мамонты, носорог). Косвенными аргументами в пользу древнего возраста этих петроглифов являются применение исключительно каменных орудий для их создания и наличие интенсивного пустынного загара. Указанные стилистические особенности находят ана- логии среди типичных образцов верхнепалеолитического наскального искусства Европы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что петроглифы раннего пласта на памятниках Калгутин-ский Рудник, Бага-Ойгур и Цагаан-Салаа относятся к «калгутинскому» стилю эпохи финального палеолита. Возможно, со временем ареал этой изобразительной традиции будет расширен, однако сегодня мы констатируем уникальность и своеобразие «кал-гутинских» петроглифов на достаточно узко локализованной территории. Если дистанцироваться от перипетий историографии и многочисленных дискуссий прошлых лет, становится ясно, что мы имеем дело с редким для данного региона примером верхнепалеолитических петроглифов. Значит сегодня речь идет уже не только о западно-европейском, но и об азиатском очаге первобытного наскального искусства.

Список литературы "Калгутинский" стиль в наскальном искусстве Центральной Азии

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Волков П.В. Палеолитический браслет из Денисовой пещеры // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2008. – № 2. – С. 13–25.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б. Палеолитическая диадема из Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 87–90.

- Дэвлет М.А., Дэвлет Е.Г. [Рецензия] // РА. – 2001. – № 1. – С. 128–132. – Рец. на кн.: Молодин В.И., Черемисин Д.В. Древнейшие наскальные изображения плоскогорья Укок. – Новосибирск: Наука, 1999. – 160 с.

- Кореняко В.А. К проблеме происхождения скифо-сибирского звериного стиля // РА. – 1998. – № 4. – С. 64–77.

- Королькова Е.Ф. Теоретические проблемы искусствознания и «звериный стиль» скифской эпохи. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1996. – 78 с.

- Кубарев В.Д. Алтай-Монголия: итоги и перспективы изучения наскального искусства // Древности Алтая: межвуз. сб. науч. тр. – Горно-Алтайск: Изд-во Горно-Алт. гос. ун-та, 2003. – № 10. – С. 46–61.

- Кубарев В.Д. Древнейшие изобразительные памятники Монголии и Алтая: проблемы хронологии и интерпретации // Проблемы первобытной археологии Евразии: сб. ст. к 75-летию А.А. Формозова. – М.: ИА РАН, 2004. – С. 228–242.

- Кубарев В.Д. Арал-Толгой: новый памятник наскального искусства Монголии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2007. – № 1. – С. 111–126.

- Кузьмина Е.Е. О «прочтении текста» изобразительных памятников искусства евразийских степей скифского времени // ВДИ. – 1983. – № 1. – С. 95–106.

- Леонтьев Н.В. Наскальные рисунки Коровьева Лога (к вопросу о периодизации антропоморфных изображений окуневской культуры) // Изв. СО АН СССР. – 1976. – № 11: Сер. обществ. наук, вып. 3. – С. 128–136.

- Миклашевич Е.А. Петроглифы долины реки Урсул (некоторые результаты стилистического и хронологического анализа) // Обозрение результатов полевых и лабораторных исследований археологов и этнографов Сибири и Дальнего Востока в 1994–1996 гг. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. – С. 38–42.

- Молодин В.И., Черемисин Д.В. Великолепные лошади блестящих скал Алтая // Природа. – 1993. – № 9. – С. 55–61.

- Молодин В.И., Черемисин Д.В. Древнейшие наскальные изображения плоскогорья Укок. – Новосибирск: Наука, 1999. – 160 с.

- Молодин В.И., Черемисин Д.В. Петроглифы Укока // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2007. – № 4. – С. 91–101.

- Молодин В.И., Черемисин Д.В., Кретэн К., Зоткина Л.В., Женест Ж.-М., Мыльников В.П. Исследование петроглифов на плоскогорье Укок в рамках российско-французской экспедиции в 2016 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – C. 361–365.

- Окладников А.П. Утро искусства. – Л.: Искусство, 1967. – 135 с.

- Окладников А.П. Лики древнего Амура (петроглифы Сикачи-Аляна). – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1968. – 238 с.

- Окладников А.П. Центральноазиатский очаг первобытного искусства (пещерные росписи Хойт-Цэнкер Агуй, Сэнгри-Агуй, Западная Монголия). – Новосибирск: Наука, 1972. – 76 с.

- Окладников А.П. Неолитические памятники нижней Ангары (от Серово до Братска). – Новосибирск: Наука, 1976. – 328 с.

- Окладников А.П. Петроглифы Центральной Азии: Хобд-Сомон (гора Тэбш). – Л.: Наука, 1980. – 271 с.

- Окладников А.П., Мартынов А.И. Сокровища Томских писаниц (наскальные рисунки неолита и бронзы). – М.: Искусство, 1972. – 328 с.

- Первобытное искусство: проблема происхождения / под ред. Я.А. Шера. – Кемерово: Кем. гос. ин-т культуры и искусства, 1998. – 211 с.

- Подольский Н.Л. О принципах датирования наскальных изображений: По поводу книги А.А. Формозова «Очерки по первобытному искусству» // СА. – 1973. – № 3. – С. 265–275.

- Рогожинский А.Е. О современных задачах археологии наскального искусства Казахстана и Средней Азии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2008. – № 4. – С. 83–94.

- Савинов Д.Г. О происхождении таштыкского стиля // Древнее искусство Азии (петроглифы). – Кемерово: Изд-во Кем. гос. ун-та, 1995. – С. 6–10.

- Савинов Д.Г. Изобразительный пласт как форма существования и изучения наскального искусства (по материалам Центральной Азии и Сибири) // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. – М.: ИА РАН, 2008. – Т. III. – С. 73–74.

- Савинов Д.Г. Некоторые аспекты теоретического изучения петроглифов (по материалам Центральной Азии и Южной Сибири) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2009. – № 2. – С. 92–103.

- Франкфор А.-П., Якобсон Э. Подходы к изучению петроглифов Северной, Центральной и Средней Азии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – № 2. – С. 53–78.

- Цейтлин С.М. Человек и среда палеолита Сибири // Первобытный человек, его материальная культура и природная среда в плейстоцене и голоцене: тез. докл. Всесоюз. симп. – М.: Наука, 1973. – С. 64–66.

- Цэвээндорж Д. Ишгэн толгойн хадны зураг // Studia archaeologica Instituti archaeologici Academiae scietiarum Mongolicae. – 1982. – Т. X, fasc. 2. – Т. 6–21.

- Цэвээндорж Д. Монголын эртний урладийн туух. – Улаанбаатар: Gamma, 1999. – 317 т.

- Цэвээндорж Д., Кубарев В.Д., Якобсон Э. Арал Толгойн хадны зураг (Петроглифы Арал-Толгой. Монголия). – Улаанбаатар: Монгол улс шинжлэх ухааны Академи археологийн Хурээлэн, 2005. – 204 с.

- Черемисин Д.В. К дискуссии об информативности петроглифов и методах их изучения // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2006. – № 3. – С. 89–100.

- Черемисин Д.В., Молодин В.И., Зоткина Л.В., Цэвээндорж Д., Кретэн К. Новые исследования раннего пласта наскального искусства Монгольского Алтая // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2018. – Т. 17. – Вып. 3: Археология и этнография. – С. 57–77.

- Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. – М.: Наука, 1980. – 328 с.

- Шер Я.А. Стиль в первобытном искусстве // Изобразительные памятники: стиль, эпохи, композиции: мат-лы науч. тематич. конф. – СПб., 2004. – С. 9–13.

- Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б. Браслет из бивня ранней стадии верхнего палеолита из Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017a. – Т. XXIII. – С. 255–258.

- Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б. Костяные изделия начала верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры (коллекция 2017 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017б. – Т. XXIII. – С. 259–262.

- Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б. Персональные украшения ранней стадии верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 198–202.

- Aubry T., Sampaio J. Fariseu: New chronological evidence for open-air Paleolithic art in the Côa valley (Portugal) // Antiquity. – 2008. – Vol. 82, iss. 312. – P. 41–49.

- Baffi er D. Les mammouths dans la grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche) et de la Grande Grotte d’Arcy-sur-Cure (Yonne) // Mémoire de Mammouth [Exposition Musée national de Préhistoire. Les Eyzies-de-Tayac, 29 juin – 12 novembre 2018]. – Les Eyzies-de-Tayac: Musée national de Préhistoire, 2018. – P. 112–115.

- Baptista A.M. No tempo sen tempo: A arte dos caçadores paleoliticos do vale do Côa. – Vila Nova de Foz Côa: Ed. Afrontamento e Parque Arqueólogico do Vale do Côa, 1999. – 186 p.

- Baptista A.M. O Paradigma Perdido: O Vale do Côa e a Arte Paleolitica de Ar Livre em Portugal. – Villa Nova de Foz Côa: Ed. Afrontamento e Parque Arqueólogico do Vale do Côa, 2009. – 253 p.

- Barrière C. L’art pariétal de Rouffignac: la grotte aux cent mammouths. – P.: Picard, 1982. – 207 p. – (Mémoires de l’Institut d’art préhistorique; iss. 4).

- Barrière C. L’art pariétal des grottes des Combarelles. – Les Eyzies-de Tayac: Musée national de Préhistoire, 1997. – 609 p. – (Paléo, hors-série; 1).

- Breuil H. Quatre cents siècles d’art pariétal. – Montignac: Centre d’études et de documents préhistoriques, 1952. – 413 p.

- Clottes J. L’art des cavernes. – L.: Phaidon, 2008. – 326 p.

- Clottes J., Courtin J., Vanrell L. Cosquer redécouvert. – P.: Seuil, 2005. – 256 p.

- Groenen M. L’Art des grottes ornées du Paléolithique supérieur: Voyage dans les espaces-limites. – Bruxelles: Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 2016. – 303 p.– (Mémoire de la Classes des Arts).

- Guy E. Préhistoire du sentiment artistique: L’invention du style, il y a 20 000 ans. – Fabula: Les presses du réel, 2010. – 165 p.

- Guy E. Ce que l’art préhistorique dit de nos origines. – P.: Flammarion, 2017. – 341 p.

- Jacobson E., Kubarev V.D., Tseveendorj D. Mongolie du Nord-Ouest: Tsagan Salaa / Baga Oigor: Textes et fi gures. – P.: De Boccard, 2001a. – 481 p. – (Mémoires de la Mission Archéologique Française en Asie Centrale / eds. H.-P. Francfort, Ja. A. Sher; t.V.6). – (Répertoire des petroglyphes d’Asie Centrale; fasc. 6).

- Jacobson E., Kubarev V.D., Tseveendorj D. Mongolie du Nord-Ouest: Tsagan Salaa / Baga Oigor: Planches. – P.: De Boccard, 2001b. – 256 p. – (Mémoires de la Mission Archéologique Française en Asie Centrale / eds. H.-P. Francfort, Ja. A. Sher; t.V.6). – (Répertoire des petroglyphes d’Asie Centrale; fasc. 6).

- Jacobson-Tepfer E. Late Pleistocene and Early Holocene Rock Art from the Mongolian Altai: The Material and its Cultural Implications // Arts. – 2013. – Iss. 2. – P. 151–168.

- Leroi-Gourhan A. Le geste et la parole. – P.: Albin Michel, 1965a. – Vol. II: La mémoire et les rythmes. – 285 p.

- Leroi-Gourhan A. Préhistoire de l’art occidental. – P.: Mazenod, 1965b. – 502 p.

- Leroi-Gourhan A. L’Art pariétal: langage de la préhistoire. – Grenoble: Jérôme Millon, 1992. – 420 p.

- Lorblanchet M. Art pariétal. Grottes ornées du Quercy. – Tarascon: Ed. du Rouergue, 2010. – 447 p.

- Lorblanchet M., Bahn P. Rock Art Studies: The Post-Stylistic Era or Where Do We Go From Here? : Symposium of the 2nd Australian Rock Art Research Association (Aura) Congress, Cairns, 1992. – Oxford: Oxbow Books, 1993. – 215 p.

- Molodin V.I. Perspectives and preliminary results of archaeological investigations of the South-Western Altai (the Ukok plateau) // Science policy: new mechanisms for scientifi c collaboration between East and West. – Dordrecht; Boston; L.: Kluwer Academic Publ. – 1995. – P. 215–222. – (Science and technology policy; vol. 1).

- Otte M., Remacle L. Réhabilitation des styles paléolithiques // L’Anthropologie. – 2000. – Iss. 104. – P. 365–371.

- Paillet P. Le mammouth dans l’art mobilier // Mémoire de Mammouth [Exposition Musée national de Préhistoire. Les Eyzies-de-Tayac, 29 juin – 12 novembre 2018]. – Les Eyzies-de-Tayac: Musée national de Préhistoire, 2018. – P. 81–96.

- Petrognani S. De Chauvet à Lascaux: L’art des cavernes, refl et de sociétés préhistoriques en mutation. – Arles: Errance, 2013. – 252 p.

- Plassard F. Le mammouth dans l’art des grottes // Mémoire de Mammouth [Exposition Musée national de Préhistoire. Les Eyzies-de-Tayac, 29 juin – 12 novembre 2018]. – Les Eyziesde-Tayac: Musée national de Préhistoire, 2018. – P. 102–111.

- Testart A. Avant l’histoire: L’évolution des sociétés, de Lascaux à Carnac. – P.: Gallimard, 2012. – 560 p. – (Bibliothèque des Sciences humaines).

- The Use of Style in Archaeology: New Direction in Archaeology / eds. M. Conkey, C. Hastorf. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990. – 134 p.