Калибровка модели авроральной ионосферы AIM-E для расчета параметров регулярного e-слоя

Автор: Николаева В.Д., Гордеев Е.И., Рогов Д.Д., Николаев А.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 1 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

Модель E-слоя авроральной ионосферы (E-Region Auroral Ionosphere Model, AIM-E) была разработана для определения химического состава и электронной концентрации в авроральной зоне на высотах E-слоя (90-150 км). Входными параметрами AIM-E, характеризующими солнечную и магнитную активность, являются трехчасовой индекс A p и суточное значение потока радиоизлучения Солнца на длине волны 10.7 см (индекс F 10.7). В данной работе выполнено сопоставление расчетов электронной концентрации по модели AIM-E в дневное время при задании крайнего ультрафиолетового (УФ) излучения Солнца двумя различными способами: 1) на основе теоретически рассчитанного спектра крайнего УФ с использованием индекса F 10.7 в качестве входного параметра; 2) на основе прямых измерений спектра крайнего УФ спутником TIMED. Проведена коррекция модели крайнего УФ-излучения EUVAC, используемой для задания источника фотоионизации в модели AIM-E. Полученные результаты расчетов критических частот регулярного слоя E показывают хорошее согласие с данными российских высокоширотных станций вертикального зондирования. Результаты данной работы позволят обеспечить высокую точность оперативной оценки характеристик регулярного слоя E с использованием суточного индекса F 10.7 в качестве входного параметра.

Высокоширотная ионосфера, авроральный овал, e-слой ионосферы, численное моделирование, фотоионизация, концентрация электронов

Короткий адрес: https://sciup.org/142230066

IDR: 142230066 | DOI: 10.12737/szf-71202106

Текст научной статьи Калибровка модели авроральной ионосферы AIM-E для расчета параметров регулярного e-слоя

Численная модель слоя Е авроральной ионосферы (E-Region Auroral Ionosphere Model, AIM-E) позволяет получать временное и пространственное распределение концентрации основных ионосферных ионов O2 + , NO + , N2 + , O + (4S), O + (2D), O + (2P), малых нейтральных компонент NO, N(4S), N(2D) и электронов N e в диапазоне высот от 90 до 150 км для различных уровней солнечной и геомагнитной активности.

Модель AIM-E основана на решении системы нестационарных одномерных дифференциальных уравнений неразрывности для десяти химических компонент. При расчете скоростей образования и рекомбинации учитываются фотоионизация, ионизация за счет высыпания электронов магнитосферного происхождения в авроральной зоне, а также появление и исчезновение ионов в химических реакциях. Численное решение уравнений неразрывности для нейтралов и ионов реализовано с помощью неявного метода Гира [Gear, 1971] для численного решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Применение метода Гира для решения жесткой системы ОДУ (скорости химических реакций лежат в диапазоне 15 порядков величины) значительно сокращает время вычислений и машинные ресурсы по сравнению с широко используемыми методами и дает возможность вычислить глобальное пространственное распределение содержания ионов в E-слое.

Основным источником энергии для большинства процессов в атмосфере Земли является солнечное излучение. В дневное время в интервале высот от 90 до 150 км крайнее ультрафиолетовое (УФ) (от 10 до 105 нм) излучение Солнца служит основным источником ионизации нейтральных компонент. Параметры нейтральной атмосферы (концентрации нейтралов O, O2, N2 и температуры на различных высотах) задаются согласно модели NRLMSISE-00 [Picone et al., 2003] .

Скорость фотоионизации i -й компоненты нейтрального газа (число актов фотоионизации в единице объема за единицу времени) зависит от многих независимых параметров: концентрации нейтральной газовой компоненты сорта i , сечения фотоионизации и поглощения газовой компонентой сорта i излучения с длиной волны λ, а также потока фотонов с длиной волны λ на верхней границе атмосферы. Поток фотонов на верхней границе атмосферы — это число фотонов, приходящих в единицу времени на единичную площадку, расположенную перпендикулярно к направлению излучения. Обычно в стационарных моделях высокоширотной ионосферы не требуется точного расчета солнечного излучения, поскольку большинство этих моделей предназначены для исследований, связанных с полярными сияниями, наблюдаемыми в темное время суток. AIM-E разработана для круглосуточной и круглогодичной оценки ионосферных параметров, поэтому учет солнечного излучения требует детальной проработки.

Модель AIM-E предусматривает два различных способа расчета фотоионизации: 1) с использованием прямых спутниковых измерений в различных каналах крайнего УФ-излучения; 2) на основе модельных расчетов УФ-спектров в зависимости от индекса F 10.7.

Применение спектров, полученных спутником TIMED, при расчете фотоионизации

Спутник TIMED (Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics) был введен в эксплуатацию 7 декабря 2001 г. и функционирует по сей день. Одной из научных задач миссии TIMED является изучение динамики мезосферы и нижней термосферы под действием солнечной УФ-радиации. Прибор SEE (Solar EUV Experiment) для миссии TIMED [Woodraska et al., 2004] был разработан в Университете Колорадо.

В данной работе при расчетах по AIM-E были использованы данные SEE level 3A, которые находятся в открытом доступе [] и имеют временное разрешение 97 мин, что соответствует частоте прохождения спутника в подсолнечной точке. Данные SEE level 3A представляют собой спектр солнечного излучения от 0.5 до 195 нм (рентгеновское, крайнее УФ и дальнее УФ-излучение) с каналами по 1 нм.

Применение УФ-спектров, рассчитанных в зависимости от индекса F 10.7

Для расчета потока фотонов на верхней границе атмосферы Земли широко используются индексы солнечной активности. В AIM-E при расчете функции фотоионизации было учтено значение плотности потоков солнечных фотонов для различных значений суточного индекса солнечной активности F 10.7. Солнечное радиоизлучение на длине волны 10.7 см (2800 МГц) подходит для описания солнечной активности и прогнозирования космической погоды, поскольку хорошо коррелирует с ультрафиолетовым и видимым солнечным излучением, а также хорошо отслеживает экстремальные ультрафиолетовые вспышки. Ряд наблюдений F 10.7 является одним из самых продолжительных среди показателей солнечной активности. Измерения проводятся ежедневно, и данные находятся в открытом доступе [Tapping, 2013] .

В AIM-E расчет УФ-излучения на верхней границе атмосферы для 37 интервалов длин волн (20 участков спектра по 5 нм и 17 отдельных спектральных линий), охватывающих диапазон от 5 до 105 нм, выполнен по модели потока солнечного крайнего УФ EUVAC [Richards et al., 1994] , использующей индекс F 10.7 в качестве входного параметра.

EUVAC — это эмпирическая модель для аэро-номических вычислений, построенная на данных спутника Atmosphere Explorer E за 1977–1981 гг. Точность модели EUVAC зависит от погрешностей базисного спектра F 74113 [Richards, Torr, 1984] и от степени соответствия солнечного EUV-излучения нормировочной функции P =( F 10.7A+ F 10.7)/2, где

F 10.7 — суточный индекс солнечной активности, а F 10.7A — его средняя величина за 81 день (расчетный день является центральной точкой при поиске среднего). Из-за разброса данных относительно нормированной функции ошибка EUVAC для каждого отдельного дня варьирует от 15 до 30 % [Richards et al., 1994] .

С запуском спутника TIMED модель получила дальнейшее развитие. На основе данных TIMED была построена модель HEUVAC [Richards et al., 2006] , которая охватывает больший диапазон длин волн и имеет лучшее разрешение. Girazian и Withers [2015] расширили диапазон данных, составляющих основу модели, и получили обновленные регрессионные соотношения для различных длин волн, проанализировав более 2800 спектров SEE с 2003 по 2010 г. Сравнение модели HEUVAC со спутниковыми данными показало, что мягкое рентгеновское излучение (0.1–10 нм) по HEUVAC занижено примерно на 65 % в минимуме солнечной активности, поток в континууме Лайман-α занижен примерно на 30 %, кроме того, ионизирующее излучение по HEUVAC меньше, чем по данным TIMED/SEE.

Несмотря на наличие более поздних версий модели, в данной работе при расчетах спектров УФ-излучения использована исходная версия модели EUVAC, поскольку она находится в открытом доступе.

Целью данной работы является корректировка блока фотоионизации модели AIM-E с использованием двух независимых источников солнечного крайнего УФ-излучения: 1) теоретически рассчитанного спектра крайнего УФ по модели EUVAC с использованием индекса F 10.7 в качестве входного параметра; 2) УФ-спектров, измеренных TIMED/ SEE level 3A. Подобная корректировка позволит повысить точность расчета ионосферных параметров для всей авроральной зоны при оперативной оценке параметров E-слоя ионосферы.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ

Вертикальное зондирование (ВЗ) — наиболее широко используемый метод наблюдений, позволяющий получать ионосферные данные в режиме реального времени. Ионосферная станция ВЗ представляет собой разновидность радиолокатора с совместно размещенными передатчиком и приемником, способным распознавать отраженные от ионосферы сигналы в широком диапазоне частот, что позволяет определить зависимость высоты отражения от постепенно изменяемой частоты вертикально направленной волны. В обычном режиме работы сканирование проводится в диапазоне частот от 1 до 10–25 МГц. Этот метод используется для определения критической частоты — величины, соответствующей максимуму ионизации ионосферного слоя.

Существует тесная связь между частотой зондирования и степенью ионизации слоя, который отражает посланный сигнал. С учетом этого концентрация электронов, рассчитанная по модели в максимуме слоя E, однозначно преобразуется в критическую частоту с помощью формулы [Райт и др., 1957] :

f=J , \ 1.24 - 1010

где f — частота зондирования [МГц], N e — электронная концентрация [м–3].

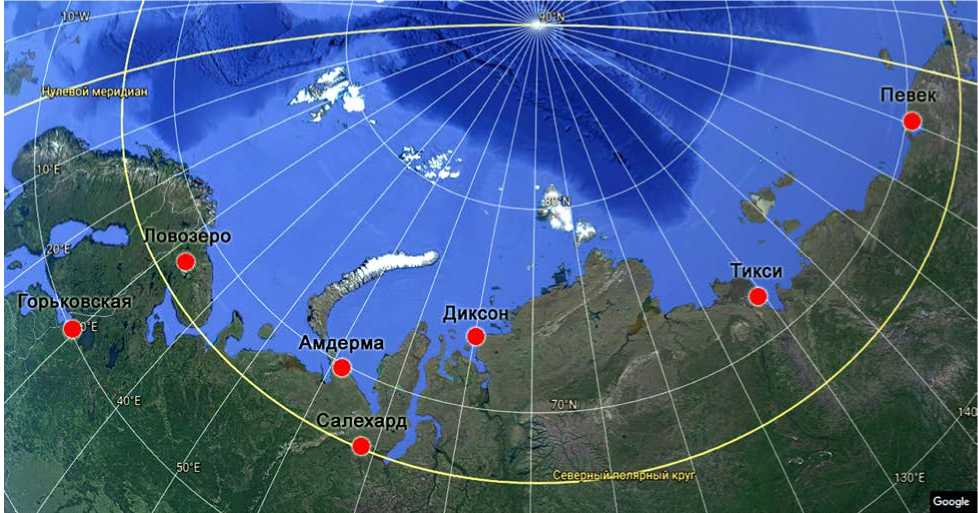

Начиная с 2010 г. на российских высокоширотных станциях были установлены цифровые ионозонды CADI (Canadian Advanced Digital Ionosonde). На каждой станции сеанс зондирования проводится один раз в 15 мин. Расположение российских высокоширотных ионосферных пунктов наблюдений, данные которых были задействованы в работе, показано на рис. 1, их географические и исправленные геомагнитные координаты приведены в таблице.

Для калибровки блока фотоионизации расчеты модели AIM-E с различными входными параметрами (спектры УФ-излучения, измеренные TIMED либо рассчитанные по EUVAC) сравнивались с данными ВЗ всех действующих российских арктических станций. Были использованы значения критических частот слоя E ( f o E), полученные с помощью ионозондов на семи высокоширотных станциях, расположенных в авроральной и субавроральной областях: Горьковская (GRK), Салехард (SAH), Ло-возеро (LOZ), Певек (PBK), Амдерма (AMD), Тикси (TIK) и Диксон (DIK).

Рассмотрено два периода со спокойными геомагнитными и солнечными условиями: 1–3 июня 2014 г. (максимум цикла солнечной активности) и 4–6 июня 2019 г. (минимум цикла солнечной активности), характеризующиеся практически полным отсутствием спорадического слоя E s на всех станциях. Были обработаны 936 часовых ионограмм ВЗ, из которых было получено 281 значение f o E. Для каждого пункта и момента наблюдений по AIM-E были рассчитаны высотные профили электронной концентрации в диапазоне высот 90–130 км с шагом 1 км. Электронная концентрация в максимуме слоя E пересчитывалась в критическую частоту по формуле (1).

Полуденные солнечные индексы F10.7, использованные для вычисления значений F10.7A и P, взяты из открытой базы данных OMNI []. Ввиду временного разрешения индекса F10.7, при расчетах AIM-E с использованием модели EUVAC поток УФ был постоянным для каждого дня. При использовании данных спутника TIMED, имеющих большее временное разрешение, поток УФ обновлялся каждые 1.5 ч. Действующим потоком для расчетов является поток в предыдущий расчетному времени момент измерения.

Для расчета профиля фотоионизации в AIM-E спектры потока энергии [Вт·м-2·нм-1], измеренные TIMED/SEE, были преобразованы в спектры потока фотонов [м2·с-1·нм-1] путем деления потока на энергию фотона hc ∕λ в каждом канале прибора, где h — постоянная Планка; c — скорость света; λ — длина волны, соответствующая центру каждого канала измерений.

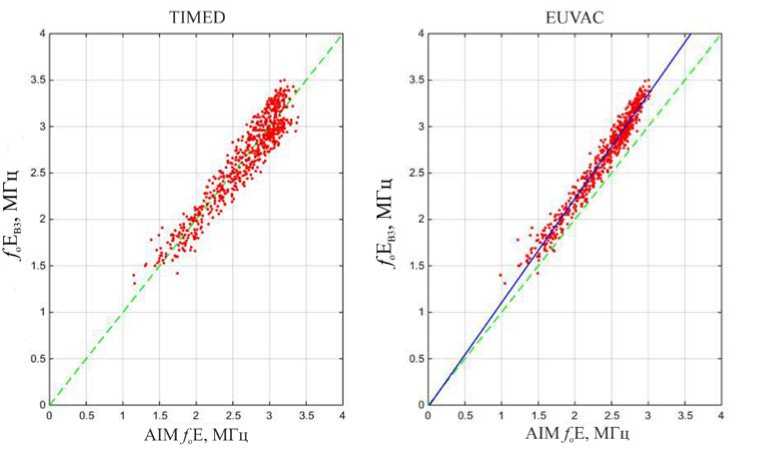

При использовании спутниковых спектров крайнего УФ-излучения в качестве входного параметра AIM-E было получено хорошее согласие расчетных значений с данными ионозондов ВЗ (рис. 2) как для

Географические и исправленные геомагнитные координаты российских высокоширотных станций вертикального зондирования ионосферы

|

Номер станции |

Код |

Пункт наблюдения |

Географическая |

Исправленная геомагнитная |

||

|

широта |

долгота |

широта |

долгота |

|||

|

1 |

GRK |

Горьковская |

60.27° N |

29.38° E |

56.74° N |

105.55° E |

|

2 |

SAH |

Салехард |

66.52° N |

66.67° E |

63.04° N |

141.69° E |

|

3 |

LOZ |

Ловозеро |

68.00° N |

35.02° E |

64.67° N |

113.47° E |

|

4 |

PBK |

Певек |

70.03° N |

170.92° E |

65.83° N |

126.77° W |

|

5 |

AMD |

Амдерма |

69.60° N |

60.20° E |

66.04° N |

136.48° E |

|

6 |

TIK |

Тикси |

71.35° N |

128.54° E |

66.65° N |

160.40° W |

|

7 |

DIK |

Диксон |

73.52° N |

80.68° E |

69.59° N |

156.42° E |

Рис. 1 . Карта российских высокоширотных станций вертикального зондирования ионосферы

Рис. 2 . Сравнение данных вертикального зондирования (ст. Горьковская, Салехард, Ловозеро, Певек, Амдерма, Тикси и Диксон) и результатов расчетов по AIM-E с использованием измеренных спектров TIMED (левая панель) и модельных спектров EUVAC (правая панель) для периодов 1–3 июня 2014 г. и 4–6 июня 2019 г.: синяя сплошная линия — линейная зависимость между реальными и расчетными значениями критических частот; зеленая штриховая линия — прямая y = x (полное соответствие данных); для расчетов по данным спутника TIMED эти две прямые совпадают

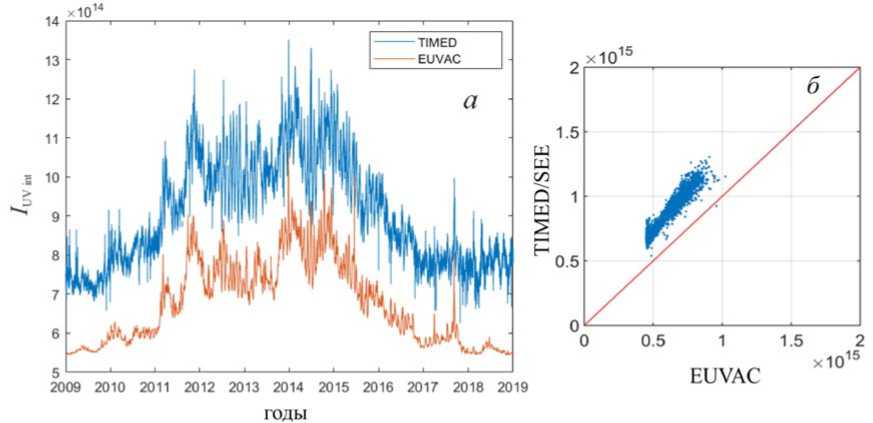

Рис. 3 . Временной ход интегрального потока фотонов для TIMED и EUVAC в 2009–2019 гг. ( а ); диаграмма рассеяния значений для этого периода ( б )

максимума, так и для минимума солнечной активности. Однако при использовании спектра УФ, рассчитанного по модели EUVAC, наблюдается систематическое расхождение модельных критических частот с измеренными на ~15 %, что говорит о несоответствии модельных УФ-спектров реальным.

Для оценки расхождения результатов расчетов EUVAC с измеренными спектрами проведен анализ большого объема данных TIMED/SEE level 3A по потоку крайнего УФ-излучения. Проанализирован период с 2009 по 2019 г., включающий весь 24-й цикл солнечной активности. Для каждого пролета спутника в подсолнечной точке были найдены интегральный поток излучения в интервале спектра от 5 до 105 нм с разрешением 1 нм и среднесуточное значение этой величины для каждого дня. Аналогичные значения были получены по модели EUVAC (рис. 3, a ).

Было показано, что по модели EUVAC происходит систематическая недооценка потока фотонов примерно на 40 % (рис. 3, б ), что согласуется с результатами работы [Girazian, Withers, 2015] .

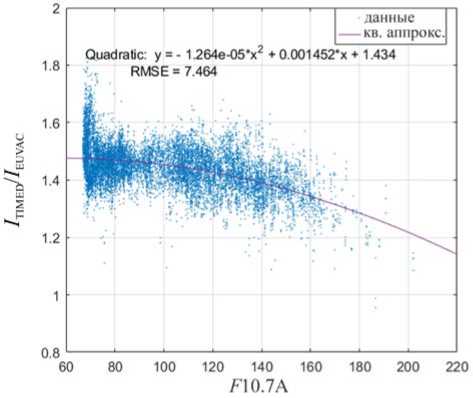

Степень расхождения спутниковых и модельных данных зависит от интенсивности солнечного излучения. На рис. 4 показана зависимость отношения интегральных потоков фотонов по данным TIMED и EUVAC от параметра F 107A. Видно, что, несмотря на большой разброс данных, существует зависимость величины расхождения от F 107A: несоответствие модельных расчетов реальным данным уменьшается по мере возрастания солнечной активности.

Данная зависимость была применена при коррекции входных параметров AIM-E для устранения систематической ошибки расчета блока фотоионизации, возникшей из-за неточности расчета по модели EUVAC.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

С целью проверки корректности нормировки потока крайнего ультрафиолетового излучения по мо-

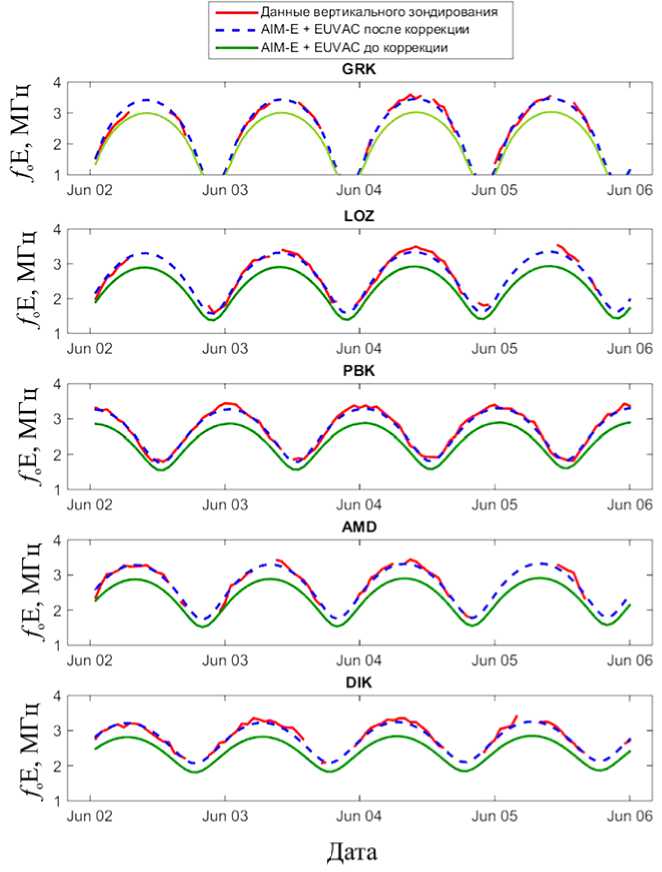

Рис. 4. Зависимость отношения интегральных потоков фотонов TIMED и EUVAC от параметра F107A дели EUVAC было проведено сопоставление расчетов параметров регулярного слоя E ионосферы по модели AIM-E для спокойных геомагнитных условий в период 2–5 июня 2015 г. (не задействованный при корректировке модели) с данными ВЗ. На рис. 5 показан суточный ход критических частот слоя E по данным ионозондов ст. Горьковская, Певек, Ло-возеро, Амдерма и Диксон, а также foE, рассчитанные с использованием потока фотонов по EUVAC до и после коррекции.

Видно, что до введения нормировочной функции рассчитанный AIM-E суточный ход f o E для всех станций характеризуется заниженными значениями. Однако после выполненной в данной работе корректировки потока крайнего УФ в модели EUVAC расчетные значения f o E по модели AIM-E практически полностью совпадают с измеренными значениями f o E (коэффициент корреляции R =0.986), что говорит о точности задания потока излучения. Полученные по модели AIM-E значения критических частот E-слоя ионосферы могут быть использованы для описания состояния ионосферы в дневное время.

Рис. 5 . Суточный ход критических частот регулярного слоя E ионосферы ( f оE) в период 2–5 июня 2015 г.: красные линии — данные наблюдений на ст. Горьковская (GRK), Ловозеро (LOZ), Певек (PBK), Амдерма (AMD) и Диксон (DIK); сплошные зеленые и синие штриховые линии — результаты расчетов по AIM-E с использованием потока фотонов по EUVAC до и после коррекции соответственно

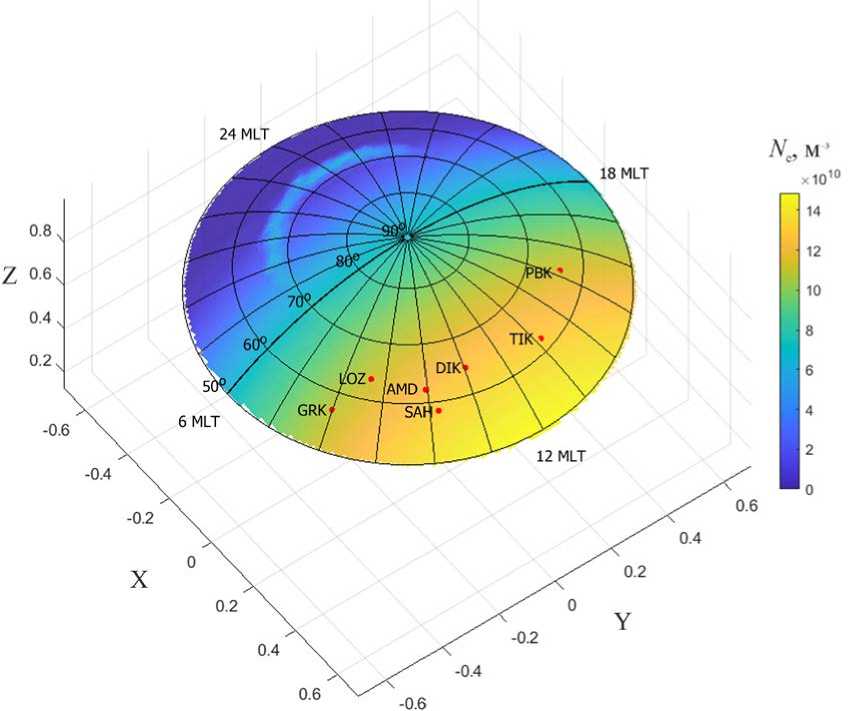

В отличие от результатов AIM-E, полученных с использованием эмпирической модели EUVAC, результаты AIM-E при использовании спектров TIMED/SEE (временное разрешение 1.5 ч) могут демонстрировать более мелкомасштабные вариации моделируемых параметров благодаря лучшему временному разрешению потока солнечного излучения, что является крайне важным для описания ионосферных параметров во время спорадических явлений, например солнечных УФ-вспышек. С другой стороны, данные спутника TIMED предоставляются в открытый доступ со значительной временной задержкой, не позволяющей проводить расчеты в режиме реального времени, что становится возможным при использовании модели EUVAC. Задание потока УФ в AIM-E с использованием скорректированной нами модели EUVAC позволяет в режиме реального времени рассчитывать вертикальное распределение ионосферных параметров и получать карты пространственного распределения электрон- ной концентрации для оперативного мониторинга параметров всей высокоширотной ионосферы (рис. 6).

ВЫВОДЫ

-

• Выявлена существенная систематическая ошибка модели EUVAC при расчетах потока фотонов крайнего ультрафиолета, составляющая 20–40 % в зависимости от солнечной активности.

-

• Проведена коррекция потока фотонов в модели EUVAC на основе большого объема данных спутника TIMED/SEE, охватывающих полный 24-й солнечный цикл. Получено отклонение модельных расчетов от спутниковых данных в зависимости от солнечной активности.

-

• Сопоставление критических частот, полученных с помощью ионозондов в российском секторе Арктики и рассчитанных по AIM-E, показало высокую точность модельных расчетов после коррекции входных параметров блока фотоионизации. В зависимости от задач моделирования модель ионосферы

Рис. 6 . Пример карты пространственного распределения электронной концентрации в максимуме слоя E для 04.06.2015, 05:00 UT. Система координат — солнечно-магнитная (SM)

AIM-E может использовать как прямые спутниковые измерения спектра потока фотонов, так и модельные спектры EUVAC.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одним из преимуществ модели ионосферы AIM-E является гибкость задания входных условий источника фотоионизации. Спектр солнечного крайнего УФ-излучения может быть задан двумя способами: 1) с использованием прямых измерений спектра потока фотонов спутником TIMED; 2) с использованием модельных спектров EUVAC, параметризованных величиной суточного индекса F 10.7.

Прямые измерения энергетического спектра фотонов, осуществляемые TIMED каждые 97 мин, могут использоваться для исследования ионосферных эффектов экстремальных явлений космической погоды, например солнечных вспышек. Однако запаздывание этих данных не позволяет применять их для диагностики состояния ионосферы в режиме реального времени.

Проведенная корректировка блока фотоионизации AIM-E позволит обеспечить высокую точность расчетов при оперативной оценке параметров регулярного слоя E с использованием суточного индекса F10.7 в качестве входного параметра. Ввиду того что непрерывный ряд измерений суточного радиопотока F10.7 доступен с 1947 г. (в течение семи солнечных циклов), данный режим AIM-E может быть использован при проведении «климатических исследований» ионосферы.

При наличии надежного прогноза индекса F 10.7 AIM-E может быть использована для прогноза параметров регулярного слоя E в высоких широтах.

Кроме прочего, быстродействие и точность AIM-E позволяют использовать ее как ионосферный модуль в более крупномасштабных моделях для расчета пространственного распределения ионосферных параметров в высоких широтах, электрической проводимости, полей и токов.

В.Д. Николаева и Д.Д. Рогов поддержаны грантом РНФ № 20-72-10023. Е.И. Гордеев поддержан грантом РНФ № 19-77-10016.

Список литературы Калибровка модели авроральной ионосферы AIM-E для расчета параметров регулярного e-слоя

- Райт Ж.У., Кнехт Р.У., Дэвис К. Руководство по вертикальному зондированию ионосферы. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1957. 81 с.

- Gear C.W. Numerical Initial Value Problems in Ordinary Differential Equations. Prentice-Hall, 1971. 253 p.

- Girazian Z., Withers P. An empirical model of the ex-treme ultraviolet solar spectrum as a function of F10.7 // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2015. Vol. 120, iss. 8. Р. 6779–6794. DOI: 10.1002/2015JA021436.

- Picone J.M., Hedin A.E., Drob D.P., Aikin A.C. NRL-MSISE-00 empirical model of the atmosphere: Statistical comparisons and scientific issues // J. Geophys. Res. 2003. Vol. 107, iss. A12, 1468. DOI: 10.1029/2002JA009430.

- Richards P.G., Torr D.G. An investigation of the con-sistency of the ionospheric measurements of the photoelectron flux and solar EUV flux // J. Geophys. Res. 1984. Vol. 89, iss. A7. Р. 5625–5635. DOI: 10.1029/JA089iA07p05625.

- Richards P.G., Fennelly J.A., Torr D.G. EUVAC: a solar EUV flux model for aeronomic calculations // J. Geophys. Res. 1994. Vol. 99, iss. A5. Р. 8981–8992. DOI: 10.1029/94JA00518.

- Richards P.G., Woods T.N., Peterson W.K. HEUVAC: A new high resolution solar EUV proxy model // Adv. Space Res. 2006. Vol. 37, iss. 2. P. 315–322. DOI: 10.1016/j.asr.2005.06.031.

- Tapping K.F. The 10.7 cm solar radio flux (F10.7) // Space Weather. 2013. Vol. 11, iss. 7. P. 394–406. DOI: 10.1002/ swe.20064.

- Woodraska D.L., Woods T.N., Eparvier F.G. In-flight Cal-ibration and Performance of the Solar Extreme Ultraviolet Experiment (SEE) aboard the TIMED Satellite // SPIE Proc. 2004. Vol. 5660. P. 36–47. DOI: 10.1117/12.579034.

- URL: http://lasp.colorado.edu/home/see/data (дата обращения 24 ноября 2020 г.).

- URL: https://omniweb.gsfc.nasa.gov/ow.html (дата обращения 24 ноября 2020 г.).