Каменная плитка-абразив с черемховского поселения в Западном Приамурье

Автор: Нестеров С.П., Волков П.В., Алкин С.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты морфологического и трасологического исследования каменной плитки-абразива из раскопок А.В. Мачинского 1940 г. на раннесредневековом поселении у с. Черемхова Амурской обл. На основе экспериментальнотрасологического и технологического анализа особенностей процесса изготовления изделия и специфики его утилизации сделан вывод о том, что плитка использовалась для обточки и шлифовки внешней поверхности округлых в сечении каменных бусин. Подобные плитки для обработки каменных округлых изделий (стержней, бусин) являются специализированным инструментарием. Их первое появление на востоке Азии пока фиксируется в раннем неолите (абразивы новопетровской культуры). Без изменения они продолжали использоваться в раннем железном веке и Средневековье.

Плитка-абразив, трасология, мохэ, черемхово, амурская область

Короткий адрес: https://sciup.org/145145733

IDR: 145145733 | УДК: 903.21 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.4.063-071

Текст научной статьи Каменная плитка-абразив с черемховского поселения в Западном Приамурье

В 1940 г. в Ивановском р-не Амурской обл. А.В. Ма-чинским* было раскопано одно древнее жилище у с. Черемхова [Новиков-Даурский, 1961, с. 14]. Село расположено на левом берегу небольшой речки Ивановки, протекающей в данном месте параллельно левому берегу р. Зеи на расстоянии 2,8 км от нее (рис. 1). По сведениям С.Г. Новикова-Даурского, обнаруженные А.В. Мачинским во время раскопок материалы были переданы в Институт истории материальной культуры АН СССР (г. Ленинград), а в Амурский музей им были отданы «дублетные» предметы и фотографии. В публикациях А.В. Мачинского в газете «Амурская правда» поселение датировалось ранним железным веком [Там же, с. 52]. В настоящее время черемховская коллекция хранится в Институте археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск). Она со стоит из 210 фрагментов керамических сосудов, железного вильчатого наконечника стрелы, обломка кельта, двух каменных плиток-абразивов, орнаментированной лошадиной бабки, целой чаши-пиалы, отще-пов, а также костей животных. Эта коллекция была изучена Е.И. Деревянко, которая отнесла ее к мохэской культуре [1968, с. 288–292; 1975, с. 134–136], в настоящее время атрибутированной как троицкая группа памятников [Дьякова, 1984, с. 60–76]. Плитка с желобками, о которой пойдет речь в данной статье, была определена как абразив (рис. 2)**, «по-видимому,

Рис. 1 . Места нахождения мохэских абразивов на карте Амурской обл.

для шлифования каких-то предметов, может быть, древков стрел. Круглое углубление с чашевидным дном предназначалось для зашлифовки кончиков древков» [Деревянко Е.И., 1968, с. 290].

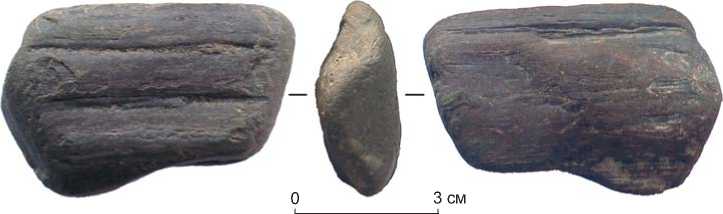

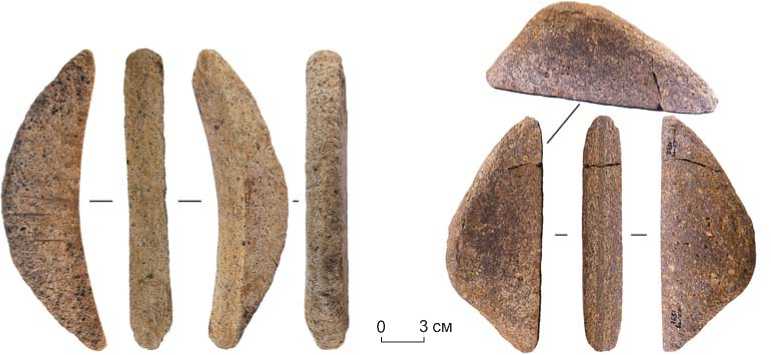

Новое обращение к черемховской плитке вызвано несколькими причинами. Во-первых, она перестала быть оригинальным изделием, единственным известным в Приамурье до начала XXI в. Так, в 2005 г. на правом берегу р. Белой в Ивановском р-не Амурской обл., напротив раннесредневекового Троицкого могильника, на заброшенном посевном поле была обнаружена подобная кварцитовая с включением слюды плитка с восемью протертыми желобками (рис. 3) [Зайцев и др., 2008, с. 195]. В экспозиции Национального музея Республики Кореи (г. Сеул) выставлена аналогичная плитка, датированная, в отличие от приамурских абразивов, неолитом (рис. 4, 1 ). В музее г. Ачэна пров. Хэйлунцзян (КНР) имеется экспонат чжурчжэньского времени, подпись под которым гласит, что это – кирпич. Однако на его широкой плоской стороне присутствуют шесть желобков, выполненных в технике пикетажа (рис. 4, 2 ). Не исключено, что данный кирпич предполагалось использовать в качестве абразива для шлифовки округлых предметов. Во-вторых, трасологический анализ поверхности черемховской плитки позволил уточнить ее назначение. В-третьих, этот уникальный предмет, дающий представление о хозяйственно-производственной деятельности мохэского населения Западного Приамурья, до сих пор был известен только по описанию, нигде не представлен в виде рисунка или фотографии.

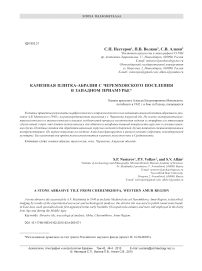

Рис. 2 . Плитка-абразив из мохэского жилища у с. Черемхова. А – лицевая сторона; Б – оборатная.

1–16 – зоны трасологического исследования.

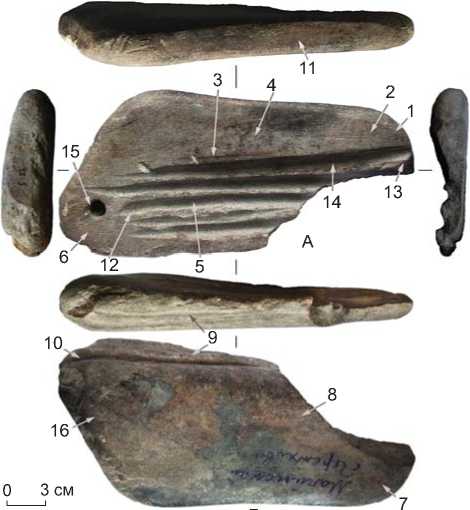

Рис. 3 . Плитка-абразив с правого берега р. Белой в Амурской обл. (случайная находка).

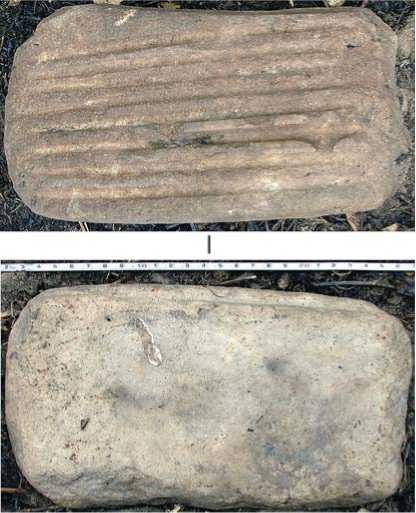

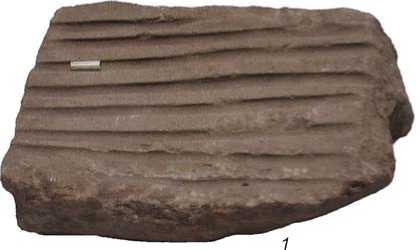

Рис. 4 . Неолитическая плитка-абразив из Национального музея Республики Кореи ( 1 ) и чжурчжэньский кирпич из музея г. Ачэна пров. Хэйлунцзян КНР ( 2 ).

Описание плитки

Плитка плоская, изначально была четырехугольной, неправильной формы. Углы закруглены, один из них обломан. Наибольшая длина плитки 26,5 см, ширина 10,8–12,5, толщина – 2,5–3,2 см. На ее плоской лицевой поверхности (см. рис. 2, А) имеются пять желобков (см. таблицу ; описание плитки дано относительно ее расположения на рис. 2 сверху вниз).

Желобки № 1 и 2 сохранили полную первоначальную длину, хотя на правую нижнюю часть второго пришелся край слома. Дно всех желобков округлое. Их левые концы имеют заостренную в плане форму, а сохранившиеся правые концы каналов № 1 и 2 – полукруглую. Выше желобка № 1 на поверхности камня имеется вытянутое по длинной оси понижение. В 8 мм от левого конца желобка № 3 находится ямка глубиной 12,1 мм, ее диаметр по верхнему краю 12,2–13,5, по дну 11,5 мм. Длинная ось ямки имеет наклон вверх (ок. 10°). Дно округлое. Слева от ямки и окончаний желобков № 1–5 присутствуют короткие риски.

Нижний край плитки с правой стороны на одну треть отколот и скруглен. На нем, в верхней части и в середине, присутствуют следы сколов. Верхний край плитки срезан фаской по всей длине, поэтому имеет два ребра. Левый и правый края закруглены. Верхняя сторона плитки вогнута в средней части на 3,5 мм, имеет гладкую, залощенную поверхность.

Оборотная сторона плитки (рис. 2, Б) плоская, с небольшим понижением в центральной части. Края

Размеры желобков, мм

|

Номер |

Длина |

Ширина |

Глубина |

|

Лицевая сторона |

|||

|

1 |

214 |

12,0 |

6,0 |

|

2 |

237 |

10,0 |

5,3 |

|

3 |

143 |

8,4 |

4,5 |

|

4 |

120 |

5,8 |

1,3 |

|

5 |

117 |

10,0 |

5,3 |

|

Оборотная сторона |

|||

|

6 |

150 |

7,0 |

2,5 |

|

7 |

90 |

3,0 |

0,5–1,2 |

Примечание: длина каналов № 3–5 указана по линии слома плитки.

округлые, нижний частично срезан фаской. На ее поверхности имеются два желобка, обломанные в правой части (см. таблицу ). Желобок № 6 с правой стороны выклинивается, № 7 – незначительно обломан сколом, негатив которого имеет более светлую патину, чем сам желобок. В левом углу плитки есть еще скол. Ниже расположена окружность диаметром 8–9 мм с небольшим углублением в середине. На лицевой стороне плитки в данном месте находится ямка. Центры окружности и ямки не совпадают, но располагаются на одной наклонной оси. На левом закругленном крае плитки имеются негативы сколов, которые несколько светлее, чем она сама, а также четыре риски длиной 1 см, шириной 2 мм, и еще четыре более мелкие.

На нижней стороне плитки от руки синими чернилами написано: «Мачинский с. Черемхово» (см. рис. 2, Б).

Результаты трасологического анализа поверхности плитки

Изучение поверхности артефакта на его различных участках (отмечены на рис. 2) позволило на основе экспериментально-трасологического и технологического анализа определить особенности процесса изготовления изделия и специфику его утилизации. При общем обследовании предмета применялся бинокулярный микроскоп МБС-10 с односторонним боковым освещением объекта и с дискретным рабочим режимом увеличения от 16 до 56 крат. При детальном функциональном анализе дополнительно использовались специализированные микроскопы МСПЭ-1 с плавным режимом смены увеличения от 19 до 95 крат и мощным двусторонним бестеневым освещением. Применялся и специально адаптированный для микротрасологии микроскоп «Olympus BHT-M» с бестеневым освещением через объектив и режимом увеличения от 100 до 500 крат. Для сравнительного анализа следов изношенности и приемов обработки камня использовались материалы Сибирской эталонной коллекции трасологических стандартов [Волков, 2013, с. 94–154].

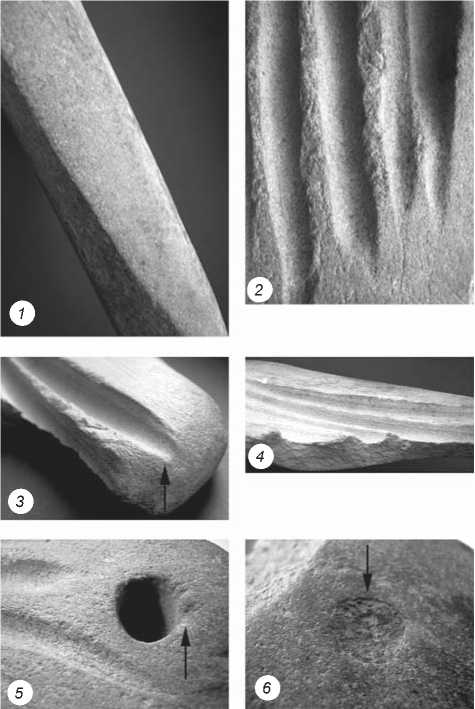

Установлено, что сырьевой заготовкой для изделия послужила уплощенная песчаниковая плитка, окатанная в водном потоке (рис. 5, 1 ). Зернистость и плотность материала средние по сравнению с песчаниками в районе обнаружения артефакта.

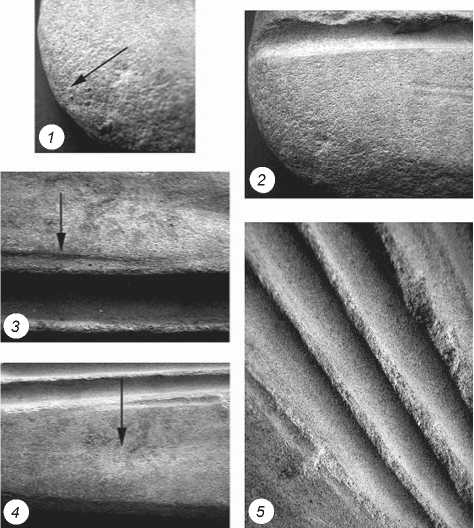

По итогам обследования одна плоскость заготовки была определена как основной рабочий участок. Ее поверхность подготовлена шлифовкой на абразиве, изготовленном, вероятно, из того же, что и исследуемый артефакт, материала. Следы уплощающей шлифовки хорошо прослеживаются на большей части основной плоскости изделия (рис. 5, 2 ). Первоначально на рабочем участке была проведена разметка в виде глубоко процарапанных направляющих будущих желобков (рис. 5, 3 ).

Рабочий участок представляет собой продольные углубления, расстояния между бортами которых колеблются от 7 до 9 мм (рис. 5, 5 ). Трасологический анализ их внутренней поверхности показал, что здесь происходила обработка изделий из материала относительно большей, чем абразив, твердости. Вероятно, цилиндрические предметы обтачивались путем их возвратно-поступательного движения по параллельно расположенным желобкам на изучаемом абразиве. Исходя из совпадения метрических параметров шлифовальных желобков и обнаруживаемых в археологических коллекциях региона халцедоновых бусин, можно предположить, что основное назначение изучаемого орудия – обточка до округлой формы и шлифовка заготовок данных украшений.

Если предположение об использовании изучаемой плитки для производства каменных бусин верно, то логично и присутствие на ней специального рабочего участка для закругления краев цилиндрических заготовок. Такого рода работа, о которой свидетельствуют характерная микровыкрошенность и сравнительно хаотично ориентированные линейные следы, привела в итоге к образованию некоторого углубления относительно плоскости шлифованной стороны плитки (рис. 5, 4 ).

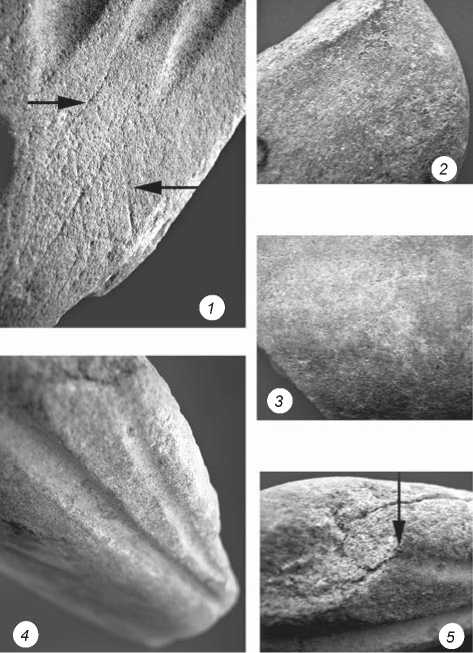

Линейные следы на лицевой поверхности ниже ямки (рис. 6, 1 ) также вполне могут быть следствием удаления образующихся при шлифовке излишне заостренных краев обрабатываемых изделий. Данное место на плитке вряд ли было особым рабочим участком. Следы взаимодействия абразива и обрабатываемого материала здесь относительно редки.

Обратная сторона плитки имеет естественную поверхность (рис. 6, 2, 3 ). Отчетливых следов оформления изделия или его использования для обработки предметов из других материалов здесь не выявлено.

Рис. 5 . Результаты трасологического изучения зон 1–5 плитки-абразива.

1 – естественная поверхность на торце изделия (зона 1); 2 – шлифованная поверхность в зоне 2; 3 – след разметки на основной рабочей плоскости в зоне 3; 4 – вспомогательный рабочий участок (зона 4);

5 – основной рабочий участок (зона 5).

Желобки на нижнем торце плитки (рис. 6, 4 ) имеют тот же генезис, что и основные. Данный рабочий участок явно второстепенный и по удобству расположения, и по относительной продолжительности его использования. Для подготовки места (при расточке дна желобка) использовался не метчик, следы работы которого наблюдаются на основном рабочем участке (см. рис. 5, 3 ), а линейно ориентированное естественное расслоение песчаниковой породы (см. рис. 6, 5 ).

Довольно неожиданным было обнаружение на плитке рабочего участка, предназначенного для выполнения работы, не связанной с изготовлением каменных бусин. Трасологический анализ поверхности артефакта в зоне 11 (см. рис. 2; 7, 1 ) позволил выявить следы контакта абразива с металлическим предметом. По характерной заглаженности, линейным микроследам, их ориентации и общей форме деформации участка можно предположить его использование для правки-заточки плоских относительно гибких металлических изделий, вероятно, ножей. Есть основания полагать, что следы такого рода работы на абразивной плитке вторичны и технологически не связаны с основными рабочими процессами.

Диаметр предполагаемых заготовок бусин, исходя из размеров шлифовальных желобков, можно определить в 7–8 мм. Вычислить их длину значи- тельно сложнее. Судя по конфигурации изгиба желобков на участках у их концов (рис. 7, 2) и «обрывистости» одного желобка у торца абразивной плитки (рис. 7, 3), а также по результатам экспериментальных исследований, при удержании обрабатываемых изделий в руке во время их шлифовки длина бусин не могла быть менее 20 мм. Маловероятна и длина более 25–30 мм. В противном случае, продольный профиль шлифовальных желобков не смог бы приобрести столь вогнутый характер (рис. 7, 4).

Следов искусственного происхождения на поверхности округлого в плане углубления (зона 15), несмотря на выкрошенность на его краях, не выявлено (рис. 7, 5 ). Вероятно, оно образовалось при вымывании содержавшейся внутри песчаниковой плитки конкреции, фрагмент которой еще сохранился и хорошо виден с противоположной стороны артефакта (рис. 7, 6 ).

В целом изученный на основе экспериментальнотрасологического анализа предмет можно функционально определить как абразив для работы с цилиндрическими заготовками из относительно твердого каменного сырья. Вторично, вполне вероятно после

Рис. 6 . Результаты трасологического изучения зон 6–10 плитки-абразива.

1 – линейные следы на верхней плоскости в зоне 6; 2, 3 – естественная поверхность нижней плоскости в зонах 7, 8; 4 – торцовый рабочий участок (зона 9); 5 – формирование желобка на основе естественной трещины (зона 10).

Рис. 7 . Результаты трасологического изучения зон 11–16 плитки-абразива.

1 – дополнительный рабочий участок для заточки металлических лезвий (зона 11); 2 – левые торцы желобков № 2–5 (зона 12); 3 – участок желобков № 1, 2 у правого края (зона 13); 4 – характер изгиба желобков на верхней плоскости (зона 14); 5 – углубление на верхней плоскости (зона 15); 6 – округлая конкреция на нижней плоскости (зона 16).

лах неолитической новопетровской культуры (рис. 8). Эти небольшие абразивы из песчаника применялись для шлифовки и заточки стержней и лезвий каменных тесел [Деревянко А.П., Нестеров, Алкин и др., 2004, с. 98] или как инструмент для обточки, выпрямления и калибровки древков стрел [Ли Синьвэй, 2009, с. 63, рис. 1]. Подобный артефакт из окатанного окаменелого дерева встречен в переотложенном культурном слое 2 памятника Озеро Долгое. Он имеет подпрямоугольную форму, размеры 6,3 × 4,0 × 1,4÷1,6 см. Три канавки на одной из плоских сторон выполнены пикетажем, следы которого читаются на их дне, тогда как края залощены (рис. 9). Трасологический анализ позволил лишь предположительно связать эту зало-щенность с обработкой ко сти. Привязка артефакта к конкретной археологической культуре затруднена. Археологические материалы из данного слоя представлены немногочисленными каменными изделиями новопетровской культуры, урильской, польцевской (единичные фрагменты) и талаканской керамикой раннего железного века, а также раннесредневековой михайловской [Деревянко А.П., Ким Бон Гон, Нестеров и др., 2009, с. 122–124].

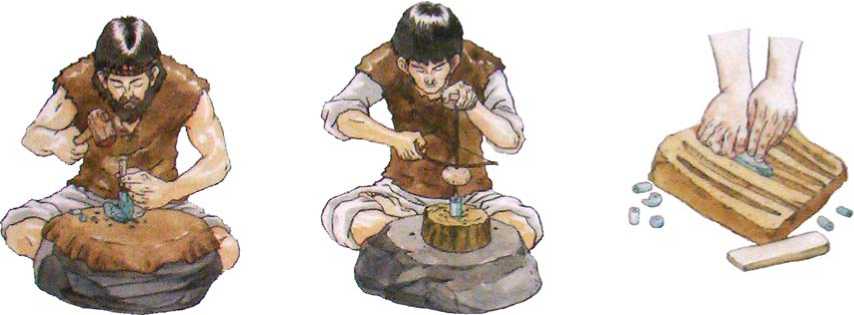

Абразивная плитка для обточки удлиненных бусин известна по неолитическим материалам с Корейского полуострова (см. рис. 4, 1 ). Представленная в Национальном музее Республики Кореи (г. Сеул) реконструкция процесса изготовления бусин заканчивается их шлифовкой на абразиве, аналогичном черемховскому (рис. 10).

Похожий инструмент использовался при изготовлении халцедоновых бусин талаканской культуры. Реконструируемый по материалам памятника Прядчи-но-3 цикл производства этих бусин конечным этапом подразумевал придание им округлой формы при по- его раскалывания и повреждения основного рабочего участка, артефакт был использован для правки-заточки металлических ножей. Не исключено, что, после того как был отломан сегмент плитки, ее еще какое-то время использовали по основному назначению. При этом с обратной стороны появились два желобка (№ 6, 7). Они не выходят за края плитки. В дальнейшем, используя место слома как рукоять, артефакт превратили в импровизированный пест или отбойник, о чем свидетельствуют негативы сколов на левом углу и на нижней стороне.

Вместо заключения

В Западном Приамурье наиболее ранние абразивы с проточенными канавками обнаружены в материа-

0 3 cм

Рис. 8 . Неолитическая плитка-абразив новопетровской культуры с памятника Новопетровка III.

Рис. 9 . Абразив из окаменелого дерева с памятника Озеро Долгое.

Рис. 10. Графическая реконструкция процесса изготовления каменных бусин. Национальный музей Республики Кореи в г. Сеуле.

мощи пикетажа, а затем обточки на абразиве. Два обломка такого кварцитового камня имели характерные желобки. Шлифование производилось параллельно просверленному в бусине отверстию, следов вращательного движения ею не зафиксировано [Болотин и др., 1998, с. 210–212, рис. II].

Археологический материал из раскопок жилища у с. Черемхова относится к троицкой группе мохэ-ской культуры. К этой же культуре, возможно, относится плитка-абразив, найденная на правом берегу р. Белой (см. рис. 3). Трасологическое исследование данного артефакта не проводилось. Предположительно плитка использовалась для калибровки древков стрел или как терочник. Версия об ее применении в качестве точильного камня вызвала сомнение у исследователей из-за того, что «в этом случае донышки желобков не имели бы округлой формы, ровной поверхности и примерно равной степени износа» [Зайцев и др., 2008, с. 196]. Хотя именно эта характеристика желобков более всего функционально увязывается с обточкой и шлифовкой каменных округлых предметов, в т.ч. бусин.

На обеих плоскостях и на одном торце подпрямоугольной абразивной плитки (15,0÷16,8 × 11,9÷13,6 × × 2,8÷3,2 см) с памятника Озеро Долгое имеется за-лощенность поверхности (рис. 11). Других следов трасологическим анализом не выявлено. Вышедшая из употребления плитка была использована в качестве бутового материала при сооружении внутримо-гильной конструкции мог. 17. Могильник относится к троицкой группе мохэской культуры и датируется предположительно VIII в. н.э.

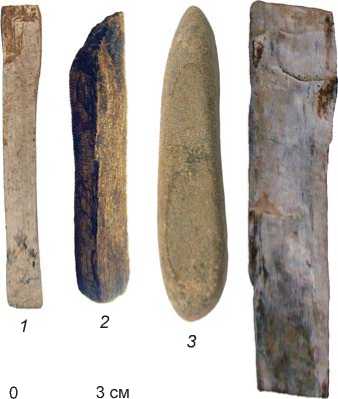

В хозяйственно-бытовой деятельности мохэ использовали не только прямоугольные абразивы. В жилище 2 ювелира-литейщика на поселении Осиновое Озеро найден оселок в форме полумесяца (рис. 12, 1 ). Его длина (по хорде) 22 см. Вогнутая сторона (ширина 2,8–3,2 см) использовалась для формообразования каких-то изделий и заточки плоских предметов, а ее ребра – для шлифовки. На выпуклой стороне оселка имеются канавки, образовавшиеся при заточке режущих инструментов или обдирке краев отлитых бронзовых украшений. Аналогичные следы есть и на одной из плоских сторон. Рядом с жилищем 2 найден расколотый на две части гранитный камень треугольной в плане формы, но с одним закругленным углом (рис. 12, 2 ). Его ровное основание (длина 17,3 см) получилось в результате использования этой стороны для шлифовки. Следы лощения имеются и на обеих широких плоскостях. Они могли образоваться от рук во время работы инструментом. Для удобства верхняя сторона камня была скруглена, а под указательный

Рис. 11. Абразив с памятника Озеро Долгое.

3 cм

3 cм

Рис. 12. Абразивы в форме полумесяца ( 1 ) и сегмента ( 2 ) с поселения Осиновое Озеро.

Рис. 13. Бруски окаменелого дерева ( 1, 2, 4 ) и удлиненная галька ( 3 ), использованные в качестве оселков, с поселения Осиновое Озеро.

Рис. 14. Камень-сиденье со следами использования в качестве абразива из жилища 2 поселения Осиновое Озеро.

палец сделана выемка. Наибольшая ширина оселка 6,6 см, толщина 2,9 см.

Мохэ для производственных нужд, связанных с заточкой инструмента, обдиркой, шлифованием, обточ- кой предметов, использовали не только специально приспособленные для этих целей камни соответствующей структуры, но и любой камень, обладающий абразивными свойствами. В раскопанных жилищах и вокруг них часто встречаются небольшие бруски окаменелого дерева и удлиненные гальки со следами заточки металлических предметов (рис. 13). Обитатели жилища 2 поселения Осиновое Озеро даже приспособили для этих целей лежащий у очага на полу, ориентированный углами по сторонам света большой камень-сиденье трапециевидной в плане формы, клиновидный в сечении. Его длина 22 см, ширина в нижней части 18,5, максимальная высота 16 см (рис. 14). На верхней поверхности камня имеются выбоины и царапины, а на верхнем юго-западном ребре – негативы девяти сколов. На этом ребре, а также на северо-западном и юго-восточном есть следы залощенно-сти. Она присутствует и на выпуклостях поверхности. На нижней плоскости камня, на площади примерно 10 × 20 см, имеются выбоины трапециевидной в плане формы – следы от удара инструментом. С северо-западной стороны на этой плоскости в 2,2 см от кромки есть канавка длиной 9,3 см, шириной 1,5–2,0 мм – след от заточки или обточки металлических изделий. Еще две такие же, но короткие (5 мм) расположены у юго-восточной кромки. Нижнее северо-западное ребро закруглено девятью сколами, а противоположное имеет естественное закругление. На боковой юго-восточной грани камня есть отдельные выбоины. У юго-западной грани внизу отколот угол и имеется скол на нижней кромке [Деревянко А.П., Ким Ён Вон, Нестеров и др., 2010, с. 292–293, табл. 145, 146; с. 311, табл. 181; с. 313, табл. 185].

Таким образом, несмотря на типологическое и морфологическое многообразие абразивных камней для шлифовки каменных и металлических предметов, плитки для обработки каменных округлых изделий (стержней, бусин) являются специализированным инструментарием. Их первое появление на востоке Азии пока фиксируется в раннем неолите (абразивы новопетровской культуры). Без изменения они продолжали использоваться в раннем железном веке и Средневековье.

Список литературы Каменная плитка-абразив с черемховского поселения в Западном Приамурье

- Болотин Д.П., Нестеров С.П., Сапунов Б.С., Сапунов И.Б., Зайцев Н.Н. Поселение раннего железного века у с. Прядчино Амурской области//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 1998. -Т. IV.-С. 207-213.

- Волков Н.В. Опыт эксперимента в археологии. -СПб.: Нестор-История,2013.-416 с. -(Archaeologica Ѵагiа).

- Деревянко А.П., Ким Бон Гон, Нестеров С.Н, Чой Мэн Сик, Хон Хён У, Бён Ён Хван, Пак Джон Сэн, Хабибуллина Я.Ю. Материалы и исследования Российско-Корейской археологической экспедиции в Западном Приамурье. -Тэджон: Изд-во Гос. исслед. ин-та культурного наследия Респ. Кореи, 2009. -Выл. II: Раскопки поселения Озеро Долгое в 2008 году. -286 с.

- Деревянко A.П, Ким Ён Вон, Нестеров С.П., Юн Кван Джин, Ли Гю Хун, Хан Джи Сон, Мыльникова Л.Н., Лоскутова Я.Ю., Шеломихин О. А., Пак Джон Сон, Ли Кён Ха. Материалы и исследования Российско-Корейской археологической экспедиции в Западном Приамурье. -Тэджон: Изд-во Гос. исслед. ин-та культурного наследия Респ. Кореи, 2010. -Выл. III: Раскопки раннесредневекового поселения Осиновое Озеро в 2009 году. -318 с.

- Деревянко A.П, Нестеров С.П., Алкин С.В., Петров В.Г., Волков П.В., Канг Чан Хва, Ли Хон Джон, Ким Кэн Чжу, О Ён Сук, Ли Вон Чжун, Ян На Ре, Ли Хе Ён. Об археологических раскопках памятника Новопетровка-III в Амурской области в 2003 г. -Новосибирск; Чечжу: Изд-во Фонда культуры и искусства Чечжудо Респ. Кореи, 2004.-116 с.