Каменные индустрии раннего этапа среднего палеолита Юго-Восточного Дагестана

Автор: Рыбалко А.Г., Зенин В.Н., Кандыба А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты исследований среднепалеолитических комплексов памятников Дарвагчай-Залив-1 и Дарвагчай-Залив-4, очень важных для понимания данного этапа палеолита Дагестана. В работе рассматривается палеоклиматическая обстановка в период накопления вскрытых отложений стоянок. Центральное место отведено описанию и анализу коллекций каменных артефактов. Отмечено, что археологические материалы залегали в слое палеопочвы, они претерпели минимальные пространственные перемещения в постседиментационный период. Каменный инвентарь представляет леваллуазскую технику расщепления. Орудийный набор типичен для среднего палеолита. С учетом наличия кострищ без следов конструкций и рассредоточенности археологического материала на обширной территории сделан вывод о многократном кратковременном посещении древним человеком стоянок. Время их существования на данной территории соответствует периодуриссвюрмского (эемского, микулинского) межледниковья - 125-110 тыс. л.н. (MIS 5е). Большое внимание уделяется сопоставлению коллекций обсуждаемых объектов и близких по возрасту памятников Дагестана и Кавказа. На основе анализа всех имеющихся данных сделан вывод о том, что в настоящее время среди материалов среднепалеолитических памятников на Кавказе невозможно выявить прямые аналоги индустрий исследуемых стоянок. Вместе с тем археологические материалы стоянок Дарвагчай-Залив-1 и -4 соответствуют общему направлению развития палеолита Кавказа.

Кавказ, дагестан, средний палеолит, рисс-вюрм, первичное расщепление, орудийный набор, леваллуа

Короткий адрес: https://sciup.org/145146205

IDR: 145146205 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.4.003-013

Текст научной статьи Каменные индустрии раннего этапа среднего палеолита Юго-Восточного Дагестана

Территория Дагестана до недавнего времени оставалась одной из наименее изученных в археологическом плане частей Кавказа. Культурные горизонты большинства открытых здесь палеолитических местонахождений были полностью разрушены [Котович, 1964]. Выявить технико-типологические особенности памятников, определить их культурно-хозяйственный тип, время и палеоклиматические условия существования, провести сравнительный анализ индустрий можно только при сохранении культуросодержащих отложений. Стратифицированные многослойные комплексы встречаются на данной территории крайне редко. Поэтому так важно вводить в научный оборот новые археологические материалы, которые залегают в четких геологических условиях, а следовательно, имеют высокую степень научной достоверности и информативности.

В последнее де сятилетие работы по изучению палеолита Даге стана заметно активизировались. В результате проведенных комплексных исследований здесь изучено ок. 20 разновременных палеолитических объектов [Деревянко и др., 2012, с. 68–246]. Наиболее информативными из них являются многослойные стоянки Дарвагчай-Залив-1 и Дарвагчай-За-лив-4, расположенные на территории Дарвагчайско-го геоархеологического района [Рыбалко, Кандыба, 2017, 2019]. Цель данной работы – обобщить и проанализировать все накопленные в ходе многолетних исследований материалы (археологические и естественно-научные), относящиеся к раннему этапу среднего палеолита Юго-Восточного Дагестана.

Природно-климатическая среда и хронология археологических комплексов Юго-Восточного Дагестана

Этапы заселения и освоения человеком территории ЮгоВосточного Дагестана необходимо рассматривать с учетом изменений природных условий. В настоящее время в прикаспийской части Дагестана климат засушливый, здесь мало рек и других источников пресной воды, испаряемость значительно превышает атмосферные осадки. На этой территории, занятой степями и полупустынями, население испытывает недостаток пресной воды.

Для выяснения палеоклиматической обстановки в период накопления вскрытых отложений для палинологического анализа из разреза памятника Дарваг-чай-Залив-1 (исключая техногенный слой 1) были взяты пробы, всего 15 образцов. Анализ* выявил крайне

*Исследование выполнено научным сотрудником лаборатории микропалеонтологии Томского государственного университета Е.М. Буркановой.

низкое содержание органического вещества, что, вероятно, объясняется постседиментационными условиями и воздействием агрессивной химической среды вмещающих отложений. Отмеченные в препаратах миоспоры в основном плохой сохранности; это не позволило дать более точные определения. Больше всего растительных остатков выявлено в слое 3 (палеопочва). Определимые миоспоры относятся к следующим таксонам: Pinaceae, Tsuga sp., Yuglans sp., Betulaceaе, Myrica sp., Poaceaе, Asteraceae, Sphagnum sp. Часть миоспор определена на основе искусственной систематики: Tricolpollenites sp., Triletes sp. Содержащиеся в образцах из слоя 3 многочисленные частицы угля, фрагменты обугленных растительных тканей и фитолиты, принадлежащие древесным и луговым растениям, а также косвенные признаки (большое количество кротовин, угольков и примазок древесного угля) позволяют утверждать, что территория в районе памятника Дарвагчай-Залив-1 не была подвержена засухам, скорее всего, она относилась к лесостепи; судя по найденным фитолитам и миоспорам в период накопления слоя палеопочвы здесь, вероятно, произрастали деревья и луговые травы.

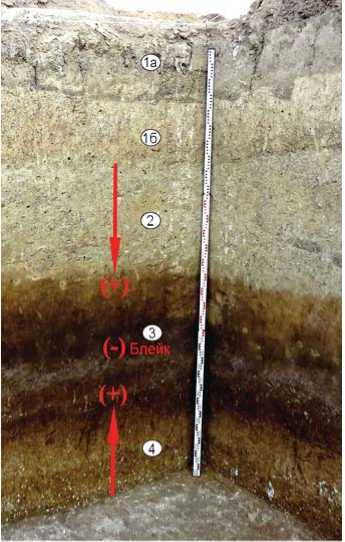

В 2014–2015 гг. в Палеомагнитном центре Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Тро-фимука СО РАН были проведены петромагнитные и палеомагнитные исследования 76 образцов с местонахождения Дарвагчай-Залив-1 (комплекс 2) [Казанский, 2015]. В результате в слое палеопочвы была установлена отрицательная о статочная намагниченность (эпизод Блейк 120–100 тыс. л.н.) [Карта..., 2013, с. 21].

Точно определить хронологическую принадлеж-ностьпалеолитических объектов – одна из самых сложных задач. Решить ее в данной ситуации – при полном отсутствии фаунистиче ского материала – можно было только с помощью метода оптически стимулируемого люминесцентного датирования (OSL). Для OSL-датирования в 2019 г. из разреза стоянки Дарвагчай-Залив-4 было отобрано 17 образцов. Про-боподготовка проводилась в лаборатории Московского государственного университета, а сам анализ – в Скандинавской лаборатории люминесцентного датирования Института наук о Земле Орхусского университета (Дания). Для горизонта палеопочвы стоянки (слой 1в) по полевым шпатам получена дата 111,9 ± ± 14,8 тыс. л.н.*

Для более полного понимания палеоклиматиче-ской обстановки на исследуемой территории было необходимо сопоставить установленный хронологический период с фазами активности Каспийского моря. По мнению Т.А. Абрамовой, анализ палеоботанических данных показывает прямую взаимосвязь между изменениями климата, сменой растительного покрова и колебаниями уровня Каспийского моря. При сопоставлении палинологических данных отмечается четкая закономерность: максимальный уровень моря в ту или иную трансгрессию характеризуется наиболее «лесистыми» типами спектров [Абрамова, 1982, с. 39]. Изучаемый интервал (MIS 5) относится к заключительной стадии хазарского цикла (позднехазарской трансгрессии). На территории Западного При-каспия в это время отмечается распространение древесной растительности, представленной участками смешанных и широколиственных лесов. Фиксируется присутствие пыльцы сосны, березы, орешника и ольхи. На прибрежной равнине и в предгорьях была значительно развита луговая травянистая растительность [Абрамова, 1974]. С развитием и формированием флоры неразрывно связаны изменения в фаунистических сообществах. Анализ состава крупных млекопитающих свидетельствует об увеличении фаунистических сообществ, приспособленных к обитанию на пространствах лесостепного типа [Алексеева, 1990].

Археологические комплексы Юго-Восточного Дагестана

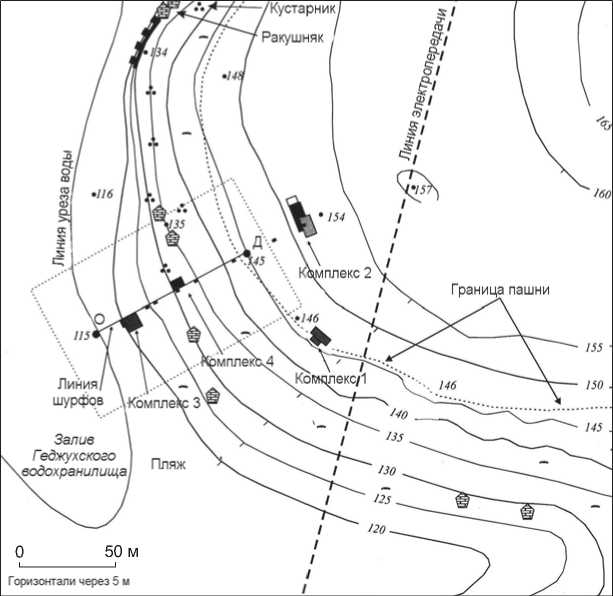

Местонахождение Дарвагчай-Залив-1, обнаруженное в 2007 г., находится на крутом юго-западном склоне древнекаспийской террасы (рис. 1). Раскопки на памятнике с перерывами проводились с 2010

по 2019 г. Всего были открыты и изучены четыре культурно-хронологических комплекса, материалы которых охватывают период от раннего до финала среднего палеолита (рис. 2). Один из них – комплекс 2, расположенный в верхней части склона террасы и представленный каменными изделиями раннего этапа среднего палеолита, изучался в 2012–2014 и 2019 гг. [Рыбалко, Кандыба, Анойкин, 2014; Рыбалко, Кандыба, 2019]. В процессе исследований на площади 87 м2 были вскрыты отложения на глубину до 3,6 м от дневной поверхности. Описание разреза следующее (сверху вниз) (рис. 3):

Слой 1а. Серо-коричневый суглинок. Техногенная толща. Мощность 0,35–0,45 м.

Слой 1б. Светло-коричневый суглинок, частично нарушенный в ходе сельскохозяйственной деятельности. Мощность 0,35–0,45 м.

Слой 2. Лессовидный светло-коричневый суглинок эолово-делювиального генезиса. Мощность 0,6–0,85 м.

Слой 3. Буро-коричневый тяжелый суглинок. Мощность 0,65–1,2 м.

Слой 4. Плотный желтовато-коричневый тяжелый суглинок эолово-делювиального генезиса. Мощность 0,45–0,6 м.

Нижележащие слои прослежены в шурфе на глубину до 8,5 м от дневной поверхности в процессе отбора образцов для палеомагнитных исследований [Казанский, 2015].

Представленный разрез (исключая верхнюю техногенную часть) является опорным для изучения

Рис. 1. Стоянка Дарвагчай-Залив-1. Общий вид. Стрелкой обозначено место локализации комплекса 2.

Рис. 2. Дарвагчай-Залив-1. Топографический план местности в районе стоянки.

Рис. 3. Северо-западная и юго-западная стенки раскопа стоянки Дарвагчай-Залив-1 (комплекс 2). Обозначены зоны остаточной намагниченности.

среднего палеолита Дарвагчайского геоархеологи-ческого района. Полнота и мощность вскрытых лессопочвенных осадков, а также высокая степень их изученности делают возможным проведение сравнительного анализа обнаруженных материалов с таковыми основных среднепалеолитических памятников Дагестана и Кавказа на качественно новом уровне.

Археологические материалы залегали в слое 3. Текстура горизонта пятнистая из-за многочисленных кротовин и карбонатных стяжений. В нижней трети слоя отмечены многочисленные разрозненные угольки, а также их небольшие скопления. В основании слоя залегала бóльшая часть каменных изделий. Здесь же зафиксировано несколько скоплений артефактов (их разброс по вертикали составляет не более 10 см), среди которых встречаются апплицирующиеся между собой фрагменты сколов. Судя по четкому планигра-фическому контексту, эти участки не подверглись существенной деформации. В нижней трети палеопочвы обнаружены два кострища, представленные пятнами прокала диаметром 40–45 см и мощностью 2–3 см, без следов какого-либо оформления. В кострищах находились сильно обожженные каменные артефакты. Остатки млекопитающих отсутствуют: ввиду высокой степени карбонатизации происходило быстрое разрушение органических материалов [Рыбалко, Девятова, 2015].

Коллекция (443 артефакта) включает: нуклевид-ные формы (39 экз.), пластины и пластинчатые отще-пы (15 экз.), отщепы (288 экз., из них 6 экз. обожжены), технические сколы (8 экз.), обломки и осколки (74 экз., из них 2 экз. обожжены), чешуйки (14 экз.) и гальки (5 экз.). Соотношение изделий основных категорий следующее: нуклевидные – 9 %, пластины и пластинчатые отщепы – 4, отщепы – 65, технические сколы – 1,8 %.

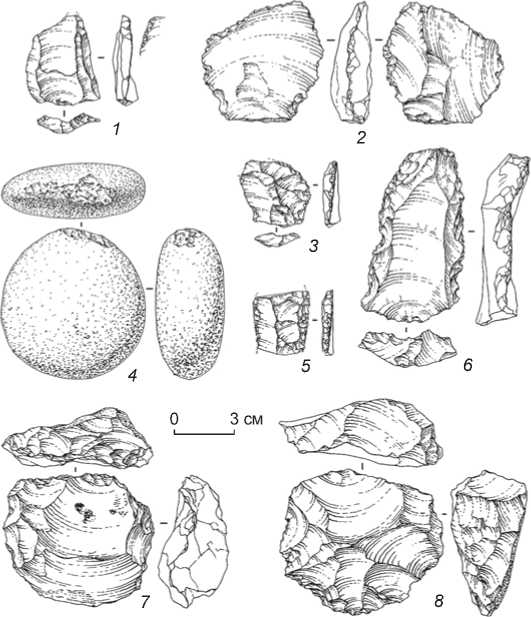

К нуклевидным изделиям отно сятся типологически выраженные ядрища (25 экз.), их обломки (7 экз.) и фрагменты (7 экз.). Бóльшая часть нуклеусов (20 экз.) представляет леваллуазскую систему расщепления (рис. 4, 7, 8; 5, 1–4 ). Находки различаются по размерам и степени утилизации. Изделия округлые или подпрямоугольные по очертаниям, с оформленными центростремительными сколами рабочими плоскостями и слабовыпуклыми площадками. Среди нуклеусов параллельного принципа расщепления – одноплощадочные (3 экз.) и двуплощадочные (2 экз.) монофронтальные разновидности. Определимые остаточные ударные площадки на сколах в основном гладкие (62 %) или с естественной коркой (16 %); двугранные (6 %), фасетированные (12 %) и точечные (4 %) встречаются намного реже. Огранка дорсалов: субпараллельная однонаправленная – 46 %, бинаправ-ленная – 10, продольно-поперечная – 15, естественная – 12, радиальная – 8, бессистемная – 9 %.

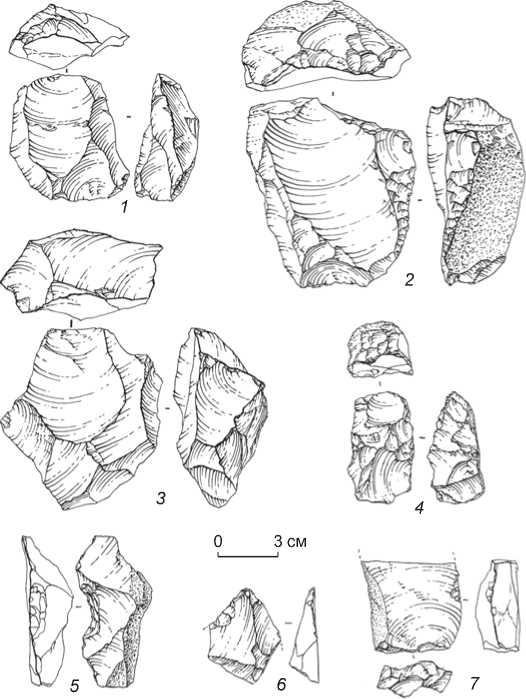

Рис. 4. Каменный инвентарь стоянки Дарвагчай-За-лив-1 (комплекс 2).

1 - леваллуазский отщеп; 2, 5, 6 - скребла; 3 - отщеп с ретушью ; 4 - отбойник; 7, 8 - нуклеусы.

Орудийный набор (30 экз., 7 %) составляют: 23 изделия со следами вторичной обработки, 2 леваллуазских отщепа, 4 отбойника (см. рис. 4, 4 ) и ретушер. В группу наиболее выразительных находок входят 2 леваллуазских скола с ретушью (см. рис. 4, 1 ), 4 скребла (см. рис. 4, 2, 5, 6 ), нож и атипичное острие (см. рис. 5, 6). Наиболее многочисленны выемчатые формы (5 экз.) (см. рис. 5, 5 ), сколы и обломки с ретушью (10 экз.) (см. рис. 4, 3 ; 5, 7 ).

Местонахождение Дарвагчай-Залив-4, открытое в 2010 г., находится в 500 м от памятника Дарвагчай-Залив-1 на склоне древнекаспийской террасы, на абсолютной высоте 135 м (рис. 6). В процессе раскопок, которые проводились в 2011 и 2014-2016 гг., было обнаружено много каменных изделий ашельского периода [Деревянко и др., 2018]. В 2017-2019 гг раскопки производились на территории площадью 65 м2. В верхней части вскрытых отложений (слой 1в) были обнаружены артефакты, по морфологическим характеристикам соответствующие среднему палеолиту. Описание разреза следующее (сверху вниз) (рис. 7):

Слой 1а. Темно-серый гумусированный суглинок. Современная почва. Мощно сть 0,150,20 м.

Слой 1б. Светло-серый легкий суглинок. Мощность 0,15-0,35 м.

Слой 1в. Буро-коричневый тяжелый суглинок. Мощность 0,25-0,45 м.

Слой 2. Лессовидный коричневый суглинок. Мощность 2,7-3,15 м.

Слой 3. Гравийно-галечные отложения. Мощность 1,15-1,6 м.

Слой 4. Светло-серый слоистый песок. Мощность 0,3-0,45 м.

Слой 5. Галечник, в качестве заполнителя присутствует песок с включением раковин морских моллюсков. Мощность 0,2-0,45 м.

Артефакты данной стоянки залегали в таких же стратиграфических и планиграфиче-ских условиях, как культурные о статки вышеописанной стоянки, - в ископаемой почве

Рис. 5 . Каменный инвентарь стоянки Дарвагчай-За-лив-1 (комплекс 2).

1-4 - нуклеусы; 5 - выемчатое орудие; 6 - острие; 7 - от-щеп с ретушью.

Рис. 6. Стоянка Дарвагчай-Залив-4. Общий вид. Стрелкой обозначено место раскопа.

в виде небольших скоплений. Существенным отличием является то, что верхняя часть культуросодержащего горизонта (слой 1в) стоянки Дарваг-чай-Залив-4 была частично размыта в результате склоновых процессов.

Коллекция (114 артефактов) включает: нуклеусы (14 экз.), отщепы (71 экз.), пластины и пластинчатые сколы (5 экз.), технический скол, обломки и осколки (16 экз.), гальки (2 экз.). Соотношение изделий основных категорий следующее: нуклеусы – 12 %, пластины и пластинчатые сколы – 4, отщепы – 62, технические сколы – 1 %.

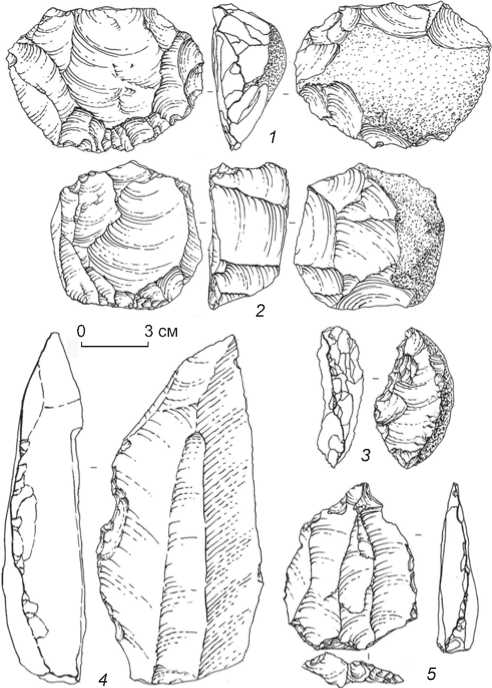

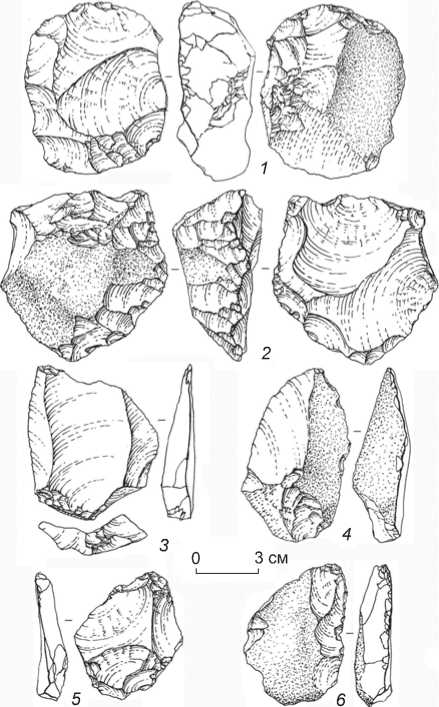

Бóльшая часть нуклеусов (11 экз.) представляет леваллуазскую технику расщепления на разных стадиях утилизации – оформление ударной площадки и выпуклого фронта (3 экз.), снятие целевой заго-товки-отщепа (2 экз.) и сильно истощенные ядрища (6 экз.) (рис. 8, 1, 2 ; 9, 1, 2 ). В коллекции имеются также два одноплощадочных монофронтальных нуклеуса с естественными ударными площадками и один со следами бессистемного скалывания. Среди определимых ударных площадок гладкие составляют 64 %, естественные – 18, двугранные – 2, фасетиро-ванные – 11 и точечные – 5 %. Огранка дорсальной части 41 % отщепов субпараллельная однонаправ-

Рис. 7. Северо-восточная стенка раскопа стоянки Дарваг-чай-Залив-4.

Рис. 8 . Каменный инвентарь стоянки Дарвагчай-Залив-4 (слой 1в).

1, 2 – нуклеусы; 3 – скребло; 4 – нож; 5 – острие.

Рис. 9. Каменный инвентарь стоянки Дарвагчай-Залив-4 (слой 1в).

1 , 2 – нуклеусы ; 3 – леваллуазский отщеп; 4 – нож; 5, 6 – от-щепы с ретушью.

ленная, 14 % – бинаправленная, 14 % – продольнопоперечная, 12 % – естественная, 9 % – радиальная, 10 % – бессистемная.

Орудийный набор состоит из 14 артефактов (12 %). В их число входят 3 леваллуазских отщепа (рис. 9, 3) и 2 отбойника, представляющие собой плоские гальки овальной формы крупных размеров со следами забитости. Заготовкой для острия послужил укороченный леваллуазский скол подтреугольной формы; у него ударная площадка выпуклая, фасетированная; острие оформлено на дистальном крае мелкой и средней ретушью (см. рис. 8, 5). Одинарное скребло с естественным обушком образовано на отщепе средних размеров; прямое лезвие оформлено лицевой полукрутой ступенчатой чешуйчатой ретушью (см. рис. 8, 3). В качестве заготовок для трех ножей использовались пластинчатый скол с естественным обушком (см. рис. 9, 4), крупный отщеп и крупная массивная пластина подтреугольной формы (см. рис. 8, 4). На продольных краях указанных инструментов видны следы ретуши утилизации. Выемчатое орудие оформлено на круп- ной удлиненной заготовке. Выемка образована мелкими сколами и разнофасеточной ретушью. Два отщепа средних размеров (см. рис. 9, 5, 6) и крупный обломок сохраняют следы мелкой эпизодической ретуши.

Обсуждение результатов исследования

Артефакты комплексов памятников Дарвагчай-За-лив-1 и -4 связаны исключительно со слоями палеопочвы. Перекрывающие и подстилающие геоло-гиче ские горизонты в обоих случаях стерильны в археологическом плане, что полностью исключает возможность попадания в эти комплексы артефактов из других культурно-хронологических групп. Согласно характеру распределения археологических материалов, большая часть каменных изделий залегала in situ. Практически все находки, образующие небольшие изолированные скопления, в пределах которых встречаются апплицирующиеся предметы, имели горизонтальную ориентацию. Незначительная часть находок была рассеяна по всей толще культуросодержащих горизонтов; возможно, это связано с деятельностью землеройных животных и делювиальными процессами. Все каменные изделия, независимо от сырья, имеют одинаковую по степени сохранности (очень хорошую) поверхность. В коллекциях представлены все значимые категории каменных изделий, характерные для среднепалеолитических комплексов.

Индустрия относится к типу моносырьевых. Большая часть каменных артефактов изготовлена из окремненного известняка (88 %), незначительная из кремня (10 %) и известняка (2 %). Окремненный известняк, встречающийся в большом количестве в виде галек крупных и средних размеров, является пластичной и твердой породой (5–6 по шкале Мооса), которая хорошо поддается расщеплению. Кремень – сырье в основном мелкоразмерное, с большим количеством внутренних дефектов*. Эти и другие породы в виде галек и обломков широко представлены в естественных обнажениях в центральной части склона и у основания террасы.

Первичное расщепление изучаемой индустрии основано на леваллуазской технике: ее представляют черепаховидные нуклеусы, предназначенные для снятия отщепов. Для большинства ядрищ характерна высокая степень утилизации; целевыми заготовками были отщепы крупных и средних размеров. Пластины единичны. Неретушированные леваллуазские острия первого и второго снятия отсутствуют. Среди определимых ударных площадок преобладают гладкие и естественные, фасетированных и особенно двугранных намного меньше. Большая часть сколов на дорсальной поверхности не имеет желвачной корки, что можно объяснить предварительной апробацией исходного сырья или оформлением пренуклеусов за пределами стоянок. Эти операции изначально производились, вероятно, в местах скопления сырья. Орудийный набор немногочислен, однако в нем имеются единичные хорошо оформленные изделия: леваллуазские сколы, скребла, ножи. Скребла встречаются простые одинарные, двойные продольные и конвергентные. Выделены ножи с обушками естественными и на грани скола. Однако главными категориями изделий являются невыразительные выемчатые формы и отщепы с эпизодической ретушью.

Все вышеперечисленные характеристики позволяют отнести памятники Дарвагчай-Залив-1 и -4 к типу кратковременных стоянок-мастерских. Здесь производилось скалывание заготовок для последующего изготовления орудийных форм. Бóльшую часть таких заготовок, а также все тщательно оформленные целые изделия со стоянок уносили. Этим объясняются наличие на изучаемых памятниках боль- шого количества сильно сработанных нуклеусов, отбойников и ретушеров, а также малочисленность и типологическое однообразие орудийного набора. Данному выводу не противоречат небольшое количество каменных изделий в пятнах концентрации находок и наличие кострищ без следов каких-либо конструкций. Коллекции, несмотря на их особенности, обусловленные спецификой памятников, дают возможность составить представление о техникотипологическом облике представленных индустрий. Согласно результатам анализа археологических материалов и данным о возрасте вмещающих отложений, индустрии принадлежат к раннему этапу среднего палеолита.

Результаты междисциплинарных исследований, проведенных на изучаемых памятниках, а также OSL-дата позволяют заключить, что культуросодержащие горизонты и обнаруженные в них археологические материалы накапливались в условиях теплого и влажного климата. Такие условия были характерны для последнего рисс-вюрмского (эемского или микулин-ского для Восточно-Европейской равнины) потепления в интервале 125–110 тыс. л.н. (MIS 5е). Палеокли-матические условия на западе Прикаспия в изучаемый период были благоприятны для растительного и животного мира, а также для расселения человеческих популяций.

Ранний этап среднего палеолита Дагестана и Кавказа

Сегодня на территории Дагестана известен только один стратифицированный памятник, относительно близкий по возрасту к рассмотренным местонахождениям, – Рубас-1; он расположен в зоне предгорий (Табасаранский р-н Республики Даге стан). Комплекс находок среднего палеолита связан со слоем 3 (общая стратиграфическая колонка), залегающим в аллювии 30-метровой террасы р. Рубас. Коллекция каменных предметов состоит из артефактов, различающихся по степени сохранности поверхности. Археологический материал содержит леваллуазские и параллельные нуклеусы, леваллуазские и мустьерские остроконечники, большое количество скребел, а также немногочисленные изделия верхнепалеолитической группы. Состав комплекса позволяет утверждать, что залегающие в аллювиальном горизонте артефакты относятся к разным этапам среднего палеолита. Хронологическая принадлежность этих находок определяется палеомагнитными данными. В нижней части слоя 3 была установлена зона обратной полярности. Наиболее вероятным представляется соответствие выявленной магнитозоны эпизоду Блейк [Анойкин, Рыбалко, 2014].

На территории Дагестана обнаружены более 15 среднепалеолитических местонахождений с залеганием материала на современной поверхности, из них преобладающая часть расположена в Прикаспийской низменности. Наиболее известное местонахождение Чумус-Иниц было открыто в 1953 г. В.Г. Котовичем. Памятник расположен на правом берегу р. Дарвагчай в 600–700 м к северу от плотины Геджухского водохранилища; артефакты залегали на распаханной поверхности древнекаспийской террасы. В 2005 г. эта территория была дополнительно обследована сотрудниками Института археологии и этнографии СО РАН. На ней обнаружено в общей сложности 115 каменных изделий [Котович, 1964; Деревянко и др., 2009]. Согласно полученным данным, на местонахождении представлены как минимум два разновозрастных комплекса – ашельский и среднепалеолитический. Каменная индустрия последнего включает преимущественно плоскостные параллельные, а также немногочисленные леваллуазские и радиальные нуклеусы. В орудийном наборе, содержащем в основном скребла и зубчатые изделия, имеются единичные леваллуазские и мустьерские остроконечники. Часть этих артефактов может быть отнесена к раннему этапу среднего палеолита.

Значительная группа местонахождений, в которую входят семь пунктов сбора артефактов (Манас-озень I–V и Генторун I, II), связана с долиной р. Ма-нас-озень. Коллекции этих объектов малочисленны и состоят из разновременных артефактов. Больше всего находок (108 предметов) обнаружено в пункте Манас-озень IV. По технико-типологическим показателям каменные индустрии указанных местонахождений определены автором исследований как нефасети-рованные, нелеваллуазские [Амирханов, 1986], хотя леваллуазская техника здесь представлена единичными образцами нуклевидных изделий. На основании этих характеристик Х.А. Амирханов относит коллекции к раннему этапу среднего палеолита. Несколько местонахождений было обнаружено в 2003–2005 гг. в долинах рек Ачису, Количи, Рубас и Дарвагчай. Коллекции названных памятников крайне малочисленны. С учетом наличия в них типологически выраженных нуклеусов и орудий объекты были отнесены к среднему палеолиту, часть из них – возможно, к раннему этапу [Амирханов, 2015].

Таким образом, в настоящее время на территории Дагестана помимо комплексов памятников Дарваг-чай-Залив-1 и -4 нет достоверных индустрий раннего этапа среднего палеолита. Другие указанные выше коллекции состоят в основном из артефактов, залегающих на поверхности или имеющих условную стратиграфическую привязку, т.е. связаны с аллювиальными отложениями, которые содержат переотложенный археологический материал. С учетом геоморфологи- ческой ситуации в местах обнаружения артефактов можно предположить, что данные комплексы соответствуют позднехазарской или раннехвалынской трансгрессиям Каспийского моря. Время существования этих индустрий – от 130 до 60 тыс. л.н. (MIS 5–4).

Кавказ является наиболее насыщенной среднепалеолитическими памятниками территорией Евразии. Здесь открыто ок. 400 пунктов со среднепалеолитическими изделиями. Большая часть этих местонахождений не имеет стратиграфического контекста и относится к объектам с подъемным, переотложенным и/или смешанным археологическим материалом.

На территории Южного и Центрального Кавказа комплексы раннего этапа среднего палеолита (MIS 5) обнаружены на пещерных стоянках: Кударо I (слои 4, 3), Кударо III (слои 4, 3), Цона (слой 5) в Южной Осетии, Джручула в Грузии, Мыштулагты-ла-гат (слои 14–12) в Северной Осетии, Ереванская (слои 7–5А) в Армении, Азых (слой 3) в Азербайджане. Среднепалеолитические индустрии пещерных памятников Кударо I, Кударо III, Цона, Джручула связывают с кударо-джручульской культурой [Любин, 1977, с. 13–96]. С материалами этих стоянок имеют сходство по хронологическим и технико-типологическим характеристикам среднепалеолитические коллекции пещеры Мыштулагты-лагат (пещера Ласок). На основании биостратиграфических данных слои 14–12 этого памятника отнесены к 128–70 тыс. л.н. [Гиджрати, 1987; Hidjrati, Kimball, Koetje, 2003]. В целом данные комплексы характеризуются как леваллуазские, пластинчатые, с высокими индексами фасетирования. В их орудийном наборе преобладают удлиненные остроконечники и конвергентные скребла. Специфическим приемом оформления орудий является вентральная подработка. Ближайшие аналоги данных индустрий специалисты находят в материалах раннего этапа среднего палеолита Леванта – мустье типа Табун D [Любин, Беляева, 2006, с. 81].

Среднепалеолитические индустрии пещерных стоянок Ереванская и Азых на Закавказском нагорье характеризуются использованием леваллуазской технологии расщепления, высокими индексами фа-сетирования и небольшим количеством пластин и пластинчатых сколов. В орудийном наборе превалируют скребла и остроконечники, имеется незначительное количество зубчатых, выемчатых и верхнепалеолитических типов изделий [Ерицян, 1970; Гусейнов, 2010, с. 146–168].

На Северо-Западном Кавказе наиболее изученными памятниками ранних этапов среднего палеолита, на которых археологические материалы залегали в четких стратиграфических условиях, являются стоянки Матузка (слой 7) и Ильская (нижний комплекс). Возраст индустрии нижнего горизонта стоянки Ма-тузка определяется по совокупности естественно- научных данных (в слое 7 выявлен эпизод обратной намагниченности Блейк). В коллекции слоя, включающей 90 артефактов, из которых 30 % составляют гальки и обломки галек из известняка, имеется одноплощадочный монофронтальный нуклеус параллельного принципа скалывания. Среди сколов преобладают массивные крупные отщепы с естественными и гладкими ударными площадками. Орудийный набор образуют скребла различной модификации и зубчатые орудия. По мнению исследователей, индустрия относится к «архаичному среднему палеолиту» и не имеет аналогов среди известных местонахождений СевероЗападного Кавказа [Голованова и др., 2006, с. 50–51]. Ильская стоянка является одним из первых палеолитических памятников, открытых на Кавказе (1898 г.). Его археологические материалы делятся на две различающиеся по технико-типологическим параметрам и возрасту индустрии [Анисюткин, 2007]. Нижний комплекс артефактов, соответствующий MIS 5, характеризуется как нелеваллуазский, непластинчатый. Основную часть орудийного набора составляют конвергентные скребла и остроконечники. Многочисленны бифасы, листовидные удлиненные, а также массивные, плоско-выпуклые в сечении. С учетом данной особенности ранее комплекс относили к восточно-европейскому микоку. Исследователи, изучающие стоянку в последнее время, выделяют здесь оригинальную ильскую индустрию [Щелинский, 2012].

Заключение

На территории Дагестана археологические материалы, принадлежащие к раннему этапу среднего палеолита (MIS 5), до недавнего времени были практически неизвестны. Составить их общую характеристику и провести сравнение коллекций с близкими по возрасту индустриями Кавказа очень трудно ввиду того, что значительная часть материалов – это находки поверхностного или смешанного залегания. Стратифицированные комплексы Дарвагчай-Залив-1 и -4 в силу особенностей, обусловленных типом памятников (кратковременные стоянки-мастерские), не имеют всех индустриальных параметров. На основе имеющихся данных эти индустрии можно охарактеризовать как леваллуазские непластинчатые, с низкими индексами фасетирования. Леваллуазское расщепление, представленное черепаховидными нуклеусами, было ориентировано преимущественно на получение отщепов. Орудийный набор включает скребла различных типов, ножи и выемчатые орудия. Леваллуазские острия и орудия на пластинах встречаются единично, отсутствуют предметы с вентральным утончением и бифасиально обработанные изделия, а также изделия верхнепалеолитических типов.

Наиболее близки к этим материалам артефакты из слоя 3 пещеры Азых и нижних горизонтов Ереванской пещеры. Однако при сходстве изделий, связанных с первичным расщеплением (нуклеусы леваллуа для получения отщепов), отмечаются существенные расхождения в орудийных наборах. Кроме того, в отличие от индустрий Юго-Восточного Дагестана среднепалеолитические комплексы Центрального Кавказа содержат в основном леваллуазские пластинчатые индустрии, значительная доля орудий – это конвергентные, сильно удлиненные формы. Поскольку в изучаемых памятниках полностью отсутствуют бифасиальные изделия, можно утверждать, что на территории Дагестана не распространилось влияние восточного микока с Северо-Западного Кавказа.

В настоящее время в культурно-хронологической шкале среднего палеолита Кавказа нет прямых аналогов рассмотренных комплексов Дагестана. Вместе с тем археологические материалы памятников Дарваг-чай-Залив-1 и -4 соответствуют общему направлению развития древнекаменного века Кавказа, хотя имеют черты, характерные для локального варианта раннего этапа среднего палеолита региона, что в определенной степени можно объяснить узкой спецификой типа стоянок, палеоклиматическими условиями и особенностями сырьевой базы.

Исследование выполнено за счет гранта РФФИ (проект № 19-09-00006-а).

Список литературы Каменные индустрии раннего этапа среднего палеолита Юго-Восточного Дагестана

- Абрамова Т.А. Реконструкция палеогеографических условий эпох четвертичных трансгрессий и регрессий Каспийского моря: автореф. дис. … канд. геогр. наук. – М., 1974. – 24 с.

- Абрамова Т.А. Ритмика спорово-пыльцевых спектров четвертичных отложений западного побережья Каспийскго моря // Морские берега. – М.: Мысль, 1982. – С. 32–39. – (Вопр. географии; вып. 119).

- Алексеева Л.И. Териофауна верхнего плейстоцена Восточной Европы (крупные млекопитающие) // Тр. ГИН АН СССР. – М.: Наука, 1990. – Вып. 455. – 109 с.

- Амирханов Х.А. Манас-озеньские мустьерские местонахождения в Прикаспийском Дагестане // Новое в археологии Северного Кавказа. – М.: Наука, 1986. – С. 5–26.

- Амирханов Х.А. Обзор исследований и состояние изученности среднего палеолита на Северо-Восточном Кавказе // Следы в истории: к 75-летию Вячеслава Евгеньевича Щелинского. – М.: Изд-во ИА РАН, 2015. – С. 61–69.

- Анисюткин Н.К. О выделении двух комплексов Ильской мустьерской стоянки // Кавказ и первоначальное заселение человеком Старого Света. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007. – С. 44–59.

- Анойкин А.А., Рыбалко А.Г. Средний палеолит долины реки Рубас (по материалам слоя 3 памятника Рубас-1, Дагестан) // В естн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2014. – Т. 13. – Вып. 3: Археология и этнография. – С. 168–180.

- Гиджрати Н.И. К проблеме интерпретации нижнепалеолитических отложений пещеры Ласок (Мыштулагты лагат) в Северной Осетии // Проблемы интерпретации археологических источников. – Орджоникидзе: Изд-во Северо-Осетин. гос. ун-та, 1987. – С. 141–154.

- Голованова Л.В., Дороничев В.Б., Левковская Г.М., Лозовой С.П., Несмеянов С.А., Поспелова Г.А., Романова Г.П., Харитонов В.М. Пещера Матузка. – СПб.: Островитянин, 2006. – 194 с.

- Гусейнов М. Древний палеолит Азербайджана. – Баку: ТекНур, 2010. – 247 с.

- Деревянко А.П., Амирханов Х.А., Зенин В.Н., Анойкин А.А., Рыбалко А.Г. Проблемы палеолита Дагестана. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – 292 с.

- Деревянко А.П., Анойкин А.А., Зенин В.Н., Лещинский С.В. Ранний палеолит Юго-Восточного Дагестана. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – 124 с.

- Деревянко А.П., Рыбалко А.Г., Зенин В.Н., Янина Т.А. Исследования раннепалеолитической стоянки Дарвагчай-Залив-4 в Дагестане // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 2. – С. 3–15.

- Ерицян Б.Г. Ереванская пещерная стоянка и ее место среди древнейших памятников Кавказа: автореф. дис. … канд. ист. наук. – М., 1970. – 31 с.

- Казанский А.Ю. Новые данные по обоснованию возраста среднепалеолитического комплекса стоянки Дарвагчай-залив-1 (Юго-Восточный Дагестан) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. XХI. – С. 78–82.

- Карта четвертичных образований территории Российской Федерации. 1:2 500 000: Пояснительная зап. – СПб.: ВСЕГЕИ, 2013. – 220 с.

- Котович В.Г. Каменный век Дагестана. – Махачкала: Даг. филиал Ин-та ист., яз. и лит. АН СССР, 1964. – 226 с.

- Любин В.П. Мустьерские культуры Кавказа. – Л.: Наука, 1977. – 224 с.

- Любин В.П., Беляева Е.В. Ранняя преистория Кавказа. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2006. – 108 с.

- Рыбалко А.Г., Девятова А.Ю. Корреляция стратиграфических разрезов памятника Дарвагчай-Залив-1 по геохимическим данным // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. XХI. – С. 148–152.

- Рыбалко А.Г., Кандыба А.В., Анойкин А.А. Средний палеолит бассейна р. Дарвагчай (Приморский Дагестан) // Вестн. Даг. науч. центра. – 2014. – № 54. – С. 59–66.

- Рыбалко А.Г., Кандыба А.В. Каменные индустрии начального этапа среднего палеолита Северо-Восточного Кавказа // Изв. Алт. гос. ун-та. – 2017. – № 2 (94). – С. 242–249.

- Рыбалко А.Г., Кандыба А.В. Исследования среднего палеолита Западного Прикаспия (по материалам памятника Дарвагчай-залив-1) // Гуманитарные науки в Сибири. – 2019. – Т. 26, № 2. – С. 5–10.

- Щелинский В.Е. Об Ильской мустьерской стоянке // Stratum Plus. – 2012. – № 1. – С. 69–110.

- Hidjrati N.I., Kimball L.R., Koetje T. Middle and Late Pleistocene investigations of Myshtulagty Lagat (Weasel Cave) North Ossetia, Russia // Antiquity. – 2003. – Vol. 77, N 298. – Р. 1–5.