Каменные изделия эпохи энеолита святилища Кокшаровский холм (Среднее Зауралье)

Бесплатный доступ

Кокшаровский холм на берегу Юрьинского озера хорошо известен своим неолитическим комплексом. Достаточно широко на холме представлены каменные изделия мезолита и керамика энеолита. Единично встречена керамика бронзового века и раннего средневековья. К энеолиту автором раскопок отнесено более тысячи фрагментов керамики не менее чем от 150 сосудов. В статье публикуются каменные изделия энеолита. При их выделении учитывалась типология орудий, техника их изготовления, в том числе использование для ретуширования медного шила, и минеральное сырье. Маркирующими изделиями эпохи энеолита являются наконечники стрел, хорошо известные по материалам однослойных памятников Зауралья. Также к энеолиту отнесены отличающиеся правильной огранкой пластины, выполненные из нетипичного для неолита минерального сырья. Таким сырьем чаще всего являлись разноцветные яшмы: кремовая, светло-красная, пятнистая, бежевая, а также серый кварцит и белая кремнистая порода. Подобное сырье хорошо известно в материалах липчинской и шапкульской культур энеолита Зауралья. На территории Тагильского Зауралья керамика шапкульского типа неизвестна, в то время как керамика липчинского типа постоянно присутствует в энеолитических комплексах Среднего Зауралья.

Среднее зауралье, кокшаровский холм, энеолит, каменные изделия, техника обработки, минеральное сырье

Короткий адрес: https://sciup.org/148328927

IDR: 148328927 | УДК: 903.2+903.7(470.51/.54)»6347» | DOI: 10.37313/2658-4816-2024-6-2-127-140

Текст научной статьи Каменные изделия эпохи энеолита святилища Кокшаровский холм (Среднее Зауралье)

Выйского заводского училища И.М. Рябовым еще в 1837 г. Около 800 кв. м на холме вскрыто тагильским краеведом А.И. Рос-садович в 1955, 1957 и 1960 гг.2 С 1995 г. по 2015 г. (с перерывами) раскопки холма проводила экспедиция Института истории и археологии УрО РАН под руководством А.Ф. Шорина3.

На холме выявлен значительный мезолитический комплекс4. Но основная часть находок на святилище представлена материалами эпохи неолита. В керамическом комплексе присутствует керамика минимум четырех типов (кокшаровско-юрьинского, кошкинского, полуденского, басьяновско-го)5. Достаточно широко представлена и керамика энеолита (аятского типа)6. Единично встречена керамика бронзового века (коптяковского, бархатовского, черкаскуль- ского типов)7 и раннего средневековья (ба-тырского типа)8.

К эпохе энеолита на холме автором раскопок А.Ф. Шориным отнесено более тысячи фрагментов керамики не менее чем от 150 сосудов. Из них шувакишский тип представлен фрагментами развала только одного сосуда, остальные характеризуют аятский керамический комплекс. Керамика липчинского типа в статье не упоминает-ся9, хотя в первых публикациях материалов холма автором раскопок фиксировалось наличие керамики липчинского типа10.

По данным отчетов за все годы раскопок, коллекция каменного инвентаря составила 29,5 тысячи экземпляров. Автором обработаны коллекции из раскопок 1995, 2001, 2003, 2011–2013, 2015 гг. в количестве 14 тысяч изделий, что составило 47,5%. При выделении каменных изделий после неолитического времени (205 экз.) учитывалась типология орудий, техника их изготовления, в том числе использование для ретуширования медного шила, и минеральное сырье.

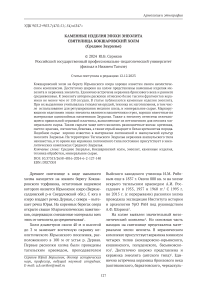

Маркирующими изделиями эпохи энеолита являются шесть целых наконечников стрел и семь – в обломках. Два целых наконечника длиной 5,1 и 5,4 см имеют вытянутую листовидную форму с прямым основанием. Обработаны они плоской двусторонней ретушью. Один наконечник изготовлен из молочного кварца, второй – из углистого сланца. Наконечник из качественного углистого сланца имеет длину 4,4 см (кончик отломан) и ширину 1,2 см. Он имеет листовидную форму и вогнутое основание. Обработан сплошной двусторонней ретушью, на краях фиксируется слабо выраженная пильчатая ретушь (рис. 1, 1). Второй наконечник из углистого сланца имеет такую же форму, но меньшие размеры: длина 3,6 см, ширина 1,4 см. Наконечник из алев-ротуфа изготовлен на слабо изогнутой пластине длиной 5,7 см и шириной 1 см, имеющей правильную огранку. Перо и верхняя часть наконечника обработаны ретушью с брюшка. Он имеет слабо выраженный треугольный черешок, который с одной стороны ограничен сколом, а с другой – обработан ретушью с брюшка. Для обработки изделия использовалось медное шило. Наконечник из кремовой яшмы длиной 3,6 см, шириной 1,25 см имеет листовидную форму с закругленным основанием. Обработан он двусторонней ретушью.

Из такой же кремовой яшмы выполнен обломок наконечника стрелы на пластине длиной 1,2 см и шириной 1,2 см. От него сохранилась верхняя часть наконечника с отсеченным кончиком пера. По двум краям он обработан краевой ретушью со спинки и с брюшка. Ретушь по одному краю нанесена медным шилом. Отломанный кончик пера длиной 1,6 см имеет линзовидное сечение, обработан плоской двусторонней ретушью, изготовлен из кремовой с тонкими прожилками кварца яшмы. Такое сырье на памятнике встречено единично. Вытянутый наконечник стрелы с отломанным кончиком пера имеет вогнутое основание. Длина сохранившейся части – 2,4 см. Изготовлен он из молочного кварца. Наконечники стрел такого типа широко бытовали в энеолите. От одного наконечника стрелы сохранилась средняя часть длиной 3,1 см, шириной 0,9 см. Он обработан крутой ретушью со спинки (по одному краю) и с брюшка (по двум краям). Выполнен из пластины желтой яшмовидной породы хорошего качества. Верхняя часть наконечника стрелы длиной 3,2 см и шириной 0,9 см изготовлена на правильно ограненной пластине алевротуфа. Обработан он краевой ретушью со стороны брюшка. Причем кончик пера оформлен медным шилом.

Следует отметить наличие в комплексе двух обломков наконечников стрел с боковой выемкой – так называемого кель-теминарского типа. Наконечник стрелы с отломанным насадом имеет длину 3,0 см, ширину 1,2 см (рис. 1, 2 ). Изготовлен он на пластине зеленой яшмы. От второго наконечника сохранилась концевая часть насада длиной 3,5 см и шириной 0,8 см. Насад выполнен в виде пластинки с притупленным краем, которая заканчивается скошенным

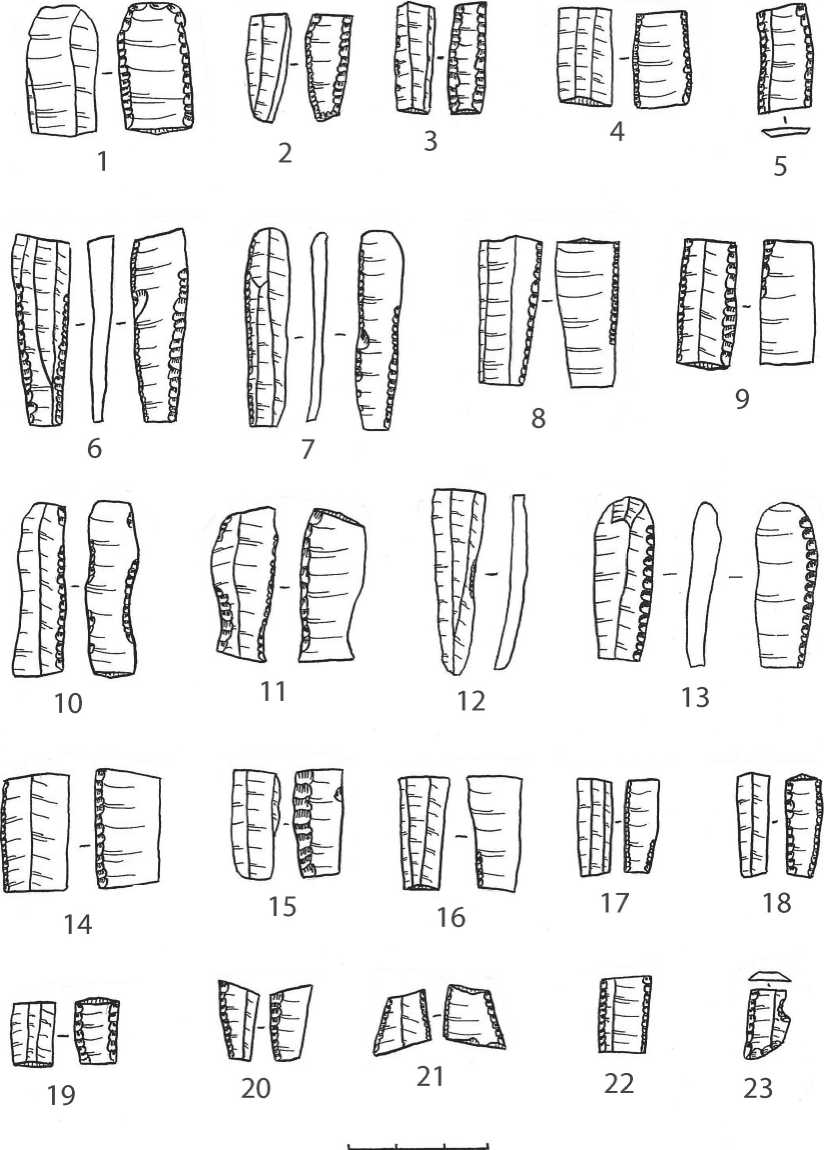

Рис. 1. Каменные изделия эпохи энеолита

(1–5 – наконечники стрел и их обломки; 8–9 – шлифованные наконечники стрел;

6, 7, 10–14 – острия; 15–17, 19–22, 24, 25 – скребки; 18 – резец;

23 – фрагмент шлифованного желобчатого тесла; 26–27 – резчики)

острием (рис. 1, 4). Подобные сломанные насады широко представлены в пластинчатом комплексе пещерного святилища на камне Дыроватом11. Изготовлен данный насад из желтой яшмовидной породы хорошего качества. Возможно, от кельтеминарского наконечника стрелы происходит фрагмент сечения с правильной огранкой длиной 1,8 см и шириной 1,1 см, изготовленный из светло-серой яшмы. На одном конце ретушью со спинки образована выемка глубиной до середины пластины. Длинный край сечения обработан очень мелкой ретушью со спинки, полученной при помощи медного шила, а короткий – ретушью с брюшка (рис. 1, 3).

Комплекс ретушированных энеолити-ческих наконечников стрел дополняется шлифованными наконечниками. Два целых шлифованных наконечника имеют треугольную форму, ромбическое сечение и уплощенный на две грани насад (рис. 1, 8–9 ). Различаются они только размерами. Длина одного наконечника 8 см, второго – 4,2 см. Подобные наконечники были широко распространены в эпоху энеолита12. К энеолиту отнесено и пять сломанных шлифованных наконечников стрел. У самого крупного фрагмента из полосчатого сланца отломан кончик пера. Длина сохранившейся части 5,6 см, ширина 1,6 см, толщина 0,45 см. Он имеет линзовидное сечение и уплощенный на две грани насад. У второго наконечника намеренно отбиты острие и насад. Сохранившаяся средняя часть имеет линзовидное сечение, длину 5,4 см, ширину 1,8 см и толщину 0,5 см. Два наконечника длиной 2,1 и 2,3 см отшлифованы на две грани, имеют уплощенный насад. От пятого наконечника сохранилась верхняя часть длиной 5,5 см, шириной 2,0 см, толщиной 0,5 см. Все шлифованные наконечники изготовлены из сланцев.

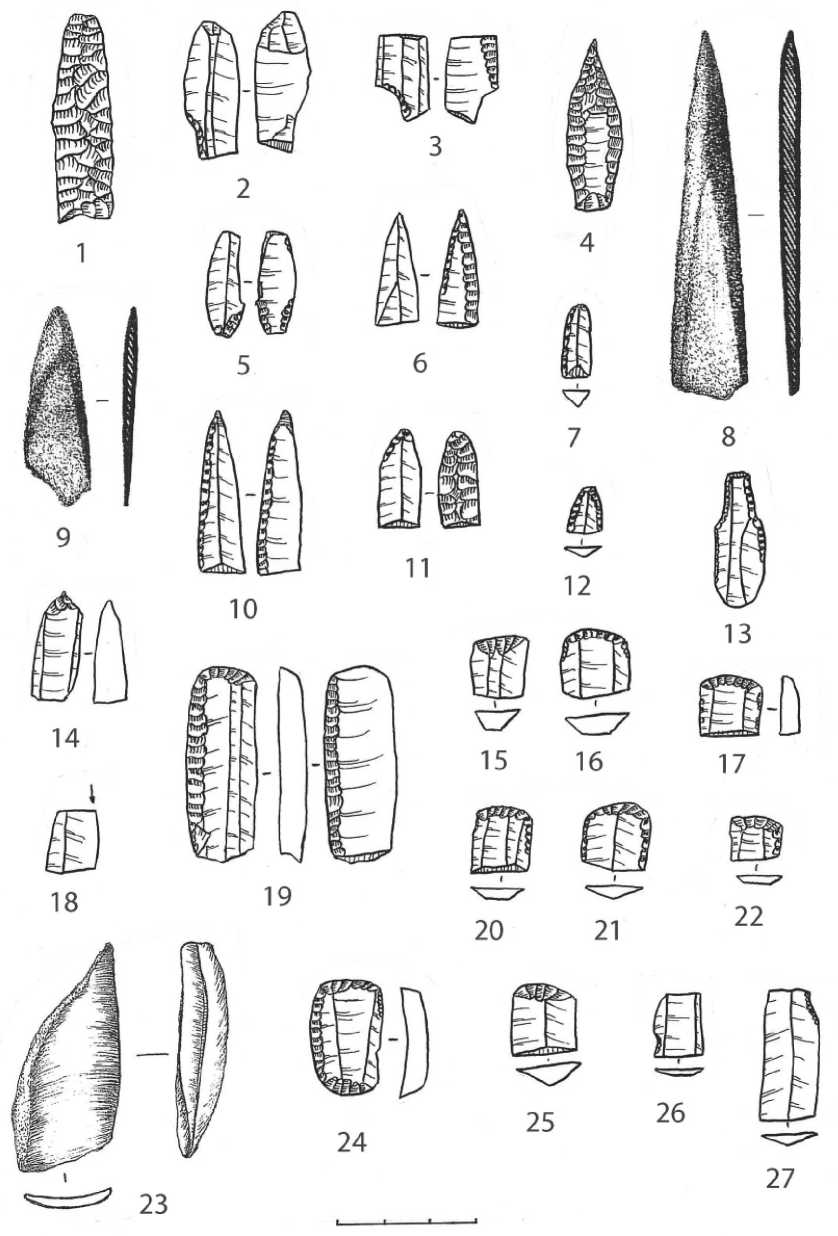

Необычны для энеолита, как и для других эпох каменного века, нуклеусы из кварцита. Один нуклеус из темно-серого кварцита относится к типу двухфронтальных смежных, имеет высоту 4,2 см, размеры ударной площадки 2,8 × 1,6 см (рис. 2, 1). Площадка образована одним поперечным сколом. С нее произведено два снятия пластин шириной 1,0 и 1,1 см. Но два негатива сколов пластин шириной 1,0 см не имеют выемок от ударных бугорков. Это означает, что нуклеус имел бóльшие размеры, был расколот поперечным ударом, а после раскола с него продолжили снятие пластин. Второй нукле- ус также изготовлен из кварцита, но более светлого. Он имеет высоту 3,5 см, три фронта скалывания, ударную площадку размером 2,9 × 1,8 см. Ширина полных негативов сколотых пластин 0,8 см. Он также расколот поперек. Ударная площадка гладкая, образована одним сколом.

Технические сколы представлены двумя ребристыми пластинами. Одна ребристая пластина длиной 2,8 см и шириной 1,2 см выполнена из светло-красной яшмовидной породы. На ее ребрах сохранились негативы пластин шириной 0,7–1,1 см. Вторая пластина изогнута в профиле, имеет длину 5,7 см, ширину 0,8 см, изготовлена из светлосерой яшмы. Один край пластины по всей длине обработан ретушью со спинки.

Пластинчатый комплекс эпохи энеолита отличается правильной огранкой пластин, нетипичным для неолита минеральным сырьем и использованием для ретуширования медного шила.

Пластины без ретуши (22) имеют длину от 0,6 до 4,8 см, преобладают обломки длиной до 2,5 см (рис. 2, 2–8 ). Ширина пластин колеблется от 0,6 до 1,75 см, преобладают пластины шириной 1,0–1,2 см (12). Толщина пластин колеблется от 0,17 до 0,45 см. На двух пластинах присутствуют следы использования в виде мелкой выкрошен-ности. Целые пластины в коллекции отсутствуют, свыше половины представлены сечениями (14), имеются пластины с отсеченным проксимальным концом (1), с отсеченным дистальным концом (3), отсеченные проксимальные и дистальные концы (по 2). Для изготовления энеолитических пластин использовалось редко встречающееся в неолитических комплексах цветное минеральное сырье. Чаще всего это были разноцветные яшмы: зеленая (4), кремовая (4), светло-красная (3), светло-серая (2), темно-серая, пятнистая, бежевая (по 1). Другие виды сырья представлены серым кварцитом (2), белой кремнистой породой, светло-серой кремнистой породой, кремнистым сланцем и алевротуфом (по 1).

Среди пластин со вторичной обработкой

Рис. 2. Каменные изделия эпохи энеолита

(1 – нуклеус; 2–8 – пластины без ретуши; 9–25 – пластины с ретушью)

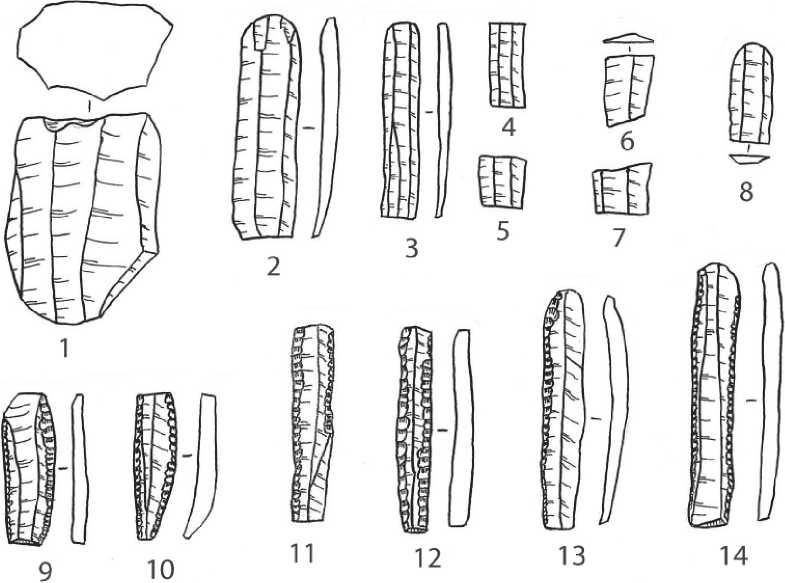

присутствуют пластины с ретушью со спинки, с ретушью с брюшка, с ретушью со спинки и с брюшка, с отретушированными выемками, с обработанным ретушью концом.

Пластины с ретушью со спинки (27) имеют длину от 1,1 до 5,7 см. Их ширина коле- блется от 0,6 до 1,7 см, преобладают пластины шириной до 1,3 см. Толщина пластин не превышает 0,45 см, обычно меньше (рис. 2, 9–21; 3, 5, 22). Среди пластин с ретушью со спинки абсолютно преобладают сечения – 20 экз. Именно сечения в 12 случаях отретуши- рованы со стороны спинки по двум краям. Обычно они обработаны ретушью по всей длине края. Ретушь чаще крутая, от мелко-до средне-фасеточной, в одном случае она имеет выраженный пильчатый характер. Остальные части пластин представлены отсеченными проксимальными концами (3), пластинами без отсеченного дистального (3) и проксимального (1) концов. Хочется отметить пластину длиной 5,7 см, шириной 1,0 см, изготовленную из светло-красной яшмовидной породы (рис. 2, 14).

Пластины с ретушью с брюшка (15) представлены фрагментами длиной от 1,7 до 3,1 см (рис. 2, 22–25; 3, 1–4, 15–19 ). Только две пластины с отсеченным дистальным концом имеет длину 5,1 и 5,5 см (рис. 2, 24, 25 ). Причем самая длинная пластина склеена из двух частей: сечения и отсеченного проксимального конца. Изготовлена она из необычной для Тагильского Зауралья пестрой яшмы (красной с белыми пятнами). Ширина пластин с ретушью с брюшка довольно стандартна – 0,7– 1,1 см. Из этого параметра выбивается только одна пластина шириной 1,4 см. Толщина пластин не превышает 0,4 см. И в этой группе абсолютно преобладают сечения (11). Кроме сечений у двух пластин отсечен дистальный конец, и две – представлены отсеченными проксимальными концами. Пластин с обработкой по двум краям почти половина – 7 экз.

Пластины с ретушью со спинки и с брюшка (11) имеют длину от 1,6 до 4,1 см, ширину – от 0,8 до 1,4 см (до 1,2 – 8 экз.), толщину – 0,25–0,4 см (рис. 3, 6–9, 13, 14, 20, 21 ). Одна пластинка обработана пильчатой ретушью, еще три – медным шилом. Ретушью по двум краям обработано шесть пластин. Интересна пластина из желтой яшмовидной породы шириной 1,2 см, которая очень редко встречается в Тагильском Зауралье. Как и в других группах здесь преобладают сечения (9). Еще у двух пластин отсечен дистальный конец.

У четырех пластин ретушью со спинки или с брюшка оформлены пологие выемки (рис. 3, 10–12, 23). Все пластины представле- ны сечениями длиной 1,4–3,9 см, шириной 0,8–1,2 см. Одно сечение из светло-серой яшмы длиной 3,2 см и шириной 1,2 см по одному краю обработано перпендикулярной ретушью со спинки и с брюшка. На одном из концов пластины друг против друга ретушью со спинки оформлены две симметричные выемки (рис. 3, 11). Такие выемки можно встретить на энеолитических наконечниках стрел с рыбковидным насадом.

Единственная в коллекции пластина со скошенным ретушью концом изготовлена из бежевой яшмы. Ее длина 3,5 см, ширина 1,05 см, толщина 0,25 см. Дистальный конец пластины частично усечен ретушью со спинки.

Изготовлены пластины со вторичной обработкой в основном из цветного яшмовидного сырья: светло-серой яшмы (13), светлокрасной яшмовидной породы (11), черного кремня (7), серого кварцита (6), пятнистой яшмы (5), темно-серой яшмы (4), кремовой яшмы (3), желтой яшмовидной породы (3), пятнистой кремнистой породы (2), пестрой кремнистой породы (2), бежевой яшмы (1).

Удивительно, что в таком небольшом комплексе энеолитических каменных изделий выявлено девять острий. По технике изготовления и минеральному сырью они полностью соответствуют остальному комплексу.

Одно острие изготовлено на пластине бурого кварцита (неизвестного в неолите). Оно заметно изогнуто в профиле. Длина острия 3,1 см, ширина 0,8 см. Сходящиеся края по всей длине обработаны ретушью со спинки.

Второе острие на пластине светло-серой яшмы имеет длину 2,3 см, ширину 0,9 см и толщину 0,6 см. Кончик острия оформлен несколькими фасетками ретуши со стороны спинки и брюшка (рис. 1, 14 ). Тем не менее на нем присутствуют линейные следы от использования в качестве сверла.

У третьего острия из светло-серой яшмы один край обработан крутой ретушью со спинки, а кончик подправлен ретушью с брюшка. Длина острия 1,5 см, ширина 0,65 см, толщина 0,3 см (рис. 1, 7 ).

Рис. 3. Пластины с вторичной обработкой (1–23)

Четвертое острие выполнено на правильно ограненной пластине бежевой яшмовидной породы длиной 2,4 см, шириной 0,8 см и толщиной 0,3 см (рис. 1, 6 ). Оно оформлено краевой ретушью с брюшка. Возможно, является обломком наконечника стрелы.

Пятое острие изготовлено на пластине светло-красной яшмовидной породы дли- ной 2,9 см и шириной 1,1 см. Острие обработано мелкой краевой ретушью со спинки, имеет намеченные плечики (кончик отломан) (рис. 1, 13).

Шестое острие представлено отсеченным кончиком длиной 0,9 см и шириной 0,8 см (рис. 1, 12 ). Оно обработано мелкой краевой ретушью со спинки. Изготовлено из светло-серой яшмы.

От седьмого острия из кремовой яшмы также сохранился отсеченный кончик длиной 1,8 см, шириной 0,9 см, толщиной 0,5 см. Со стороны брюшка оно обработано сплошной ретушью, а со стороны спинки подправлено несколькими сколами (рис. 1, 11 ). Возможно, острие происходит от наконечника стрелы.

Интересно восьмое острие на пластине серого кварцита длиной 3,5 см, шириной 1,0 см. Один край пластины по всей длине отретуширован со спинки, второй – с брюшка. Сходящиеся края образовали острие. Кончик острия на протяжении 0,9 см заглажен, закруглен и залощен (рис. 1, 10 ). Острие использовалось в качестве сверла. Его диаметр от 0,35 до 0,6 см. Линейные следы очень тонкие, возможно, им работали по кости.

Девятое острие из светло-красной яшмовидной породы является скошенным. Его длина 1,5 см, ширина 0,55 см. Оформлено острие ретушью со спинки.

Единственный в коллекции резец выполнен на углу сечения пластины из пятнистой яшмы длиной 1,3 см, шириной 1,05 см (рис. 1, 18 ).

Два изделия на пластинах светло-красной яшмовидной породы формально можно отнести к резчикам. Одна пластина является сечением, а вторая – отсеченным проксимальным концом. Их длина 1,3 и 2,7 см, ширина соответственно – 1,0 и 1,15 см. Рабочие лезвия (клювовидное и прямое) образованы мелкой краевой ретушью со спинки (рис. 1, 26, 27 ).

Из 13 скребков 11 изготовлено на пластинах, два – на отщепах. Причем девять из них выполнены на укороченных пластинах длиной 1,2–1,5 см (рис. 1, 15–17, 20–22, 25 ). Еще два скребка имеют длину 2,5 и 4,1 см (рис. 1, 19, 24 ). Ширина скребков на пластинах варьирует от 1,0 до 1,4 см. Рабочие лезвия скребков оформлены ретушью со спинки, два из них скошены. В семи случаях боковые края пластин со скребковыми лезвиями дополнительно обработаны ретушью со спинки (чаще) или с брюшка.

Представляют интерес два двулезвийных скребка. Один изготовлен на пластине желтой яшмовидной породы. Имеет длину 2,5 см, ширину 1,4 см, толщину 0,45 см. Один боковой край обработан мелкой ретушью со спинки (рис. 1, 24 ). Причем ретушь наносилась медным шилом. Второй двулезвийный скребок выполнен на пластине серпентинита зеленого цвета длиной 1,4 см, шириной 1,2 см и толщиной 0,6 см. Серпентинит (змеевик) хорошо известен на Урале, но в древности почему-то использовался крайне редко, применялся в основном при изготовлении украшений (подвесок).

Изготовлены скребки из светло-серой яшмы (3), кремовой яшмы (2), светло-красной яшмовидной породы (2), сургучной яшмы, желтой яшмовидной породы, бурого кварцита и серпентинита (по 1).

Скребки на отщепах имеют небольшие размеры. Один скребок длиной 1,7 см изготовлен из светло-красной яшмовидной породы. Второй скребок выполнен на отщепе бежевой яшмы размером 1,5 × 1,5 × 1,0 см. В профиль он имеет вид пирамиды.

К энеолиту отнесен и отщеп с краевой ретушью, изготовленный из серого кварцита. Он имеет длину 4,4 см, ширину – до 3,5 см и толщину 1,1 см. Один край (прямой) отщепа обработан ретушью со спинки. Выемка от скола на спинке отщепа позволяет удобно брать его в руку. Он вполне мог использоваться в качестве ножа.

Следует добавить, что в коллекции присутствуют 56 отщепов серого кварцита, которые также можно отнести к энеолиту.

Один обломок шлифованного рубящего орудия из вулканомиктового песчаника длиной 2,8 см сколот со средней части граненого тесла. Граненых тесел в неолите не было, но в энеолите они известны.

Для эпохи энеолита характерны и расколотые на части оселки из сланца и песчаника (3). Их длина доходила до 12,5 см. Они имеют прямоугольное сечение с вогнутой поверхностью в центре. Использовались для заточки металлических орудий (ножей). На боковой поверхности двух оселков при- сутствуют порезы металлическим ножом. Подобные оселки из разных видов сырья (песчаника, сланца и глины) хорошо известны на энеолитических памятниках Западной Сибири.

Возможно, с эпохой энеолита следует связать найденные на святилище четыре фрагмента ошлакованной глины длиной 3,7–4,0 см и четыре кусочка металлургического шлака.

Еще несколько изделий относятся не к энеолиту, а скорее всего к бронзовому веку. Одно из них представлено теслом трапециевидной формы размером 4,6 × 2,9 × 0,3 см. Боковые стороны тесла уплощены шлифовкой. Также к бронзовому веку относятся два обломка желобчатых тесел (рис. 1, 23 ). Один фрагмент из сланца имеет размеры 5,7 × 3,6 × 2,8 см. Рабочая кромка лезвия сильно забита. От второго тесла сохранился фрагмент сколотого уголка лезвия размером 4,8 × 2,1 × 1,1 см. На выпуклой и вогнутой поверхностях лезвия присутствуют четкие линейные следы использования.

Нехарактерен для энеолита и сильно сработанный пест-терочник из слюдистого сланца. От него сохранился скол размером 7,1 × 3,4 × 2 см. Поверхность песта отшлифована. Рабочая часть сильно стерта и заглажена. Такая сработанность характерна для пестов-терочников эпохи бронзы, применявшихся для растирания медной руды.

Еще одно изделие – фрагмент плитки сланца размером 2,5 × 2,4 × 0,4 см. Один край плитки сточен, причем линейные следы идут перпендикулярно краю плитки. Аналогичные следы сработанности выявлены на небольших гальках Южного Урала, которые в бронзовом веке использовались для заглаживания поверхности керамических сосудов13.

К раннему металлу относятся обломок литейной формы из глины длиной 5,2 см, шириной 2,4 см, толщиной 1,85 см. Посередине формы прорезан желобок округлого сечения шириной 0,7–0,8 см и глубиной до 0,3 см. Верхняя часть формы с желобком прокалена на глубину 0,3–0,7 см (имеет черный цвет). Литейная форма может относиться как к энеолиту, так и к бронзовому веку.

В статье по энеолиту Кокшаровского холма А.Ф. Шорин справедливо отмечает, что на смешанных памятниках региона связать керамические комплексы каменного века с определенной эпохой или культурной традицией очень трудно14. Действительно, местное население и в неолите, и в энеолите активно использовало кремнистый сланец, светло-серую породу, халцедон, углистый сланец, молочный кварц, зеленокаменную породу. Поэтому достоверно выделить комплексы каменных изделий неолита и энеолита практически невозможно. Они различаются только по типам наконечников стрел, технике обработки (появляется пильчатая ретушь) и отчасти минеральному сырью. В неолите использовали светло-серую слабоокремнелую породу, а в энеолите – такую же светло-серую породу, но более кремнистую.

Но выделенный автором комплекс каменных изделий по составу минерального сырья выглядит своеобразно. Изделия из светло-серой яшмы, серого кварцита и черного кремня достаточно хорошо известны на памятниках Тагильского Зауралья. Но изделия из пятнистой, кремовой и бежевой яшмы, а также желтой и светло-красной яшмовидной породы полностью отсутствуют в комплексах каменного века (мезолита, неолита и энеолита). В то же время комплексы из разноцветных яшм хорошо известны в коллекциях липчинской и шапкульской культур энеолита Зауралья. На территории Тагильского Зауралья керамика шапкуль-ского типа неизвестна. Памятники шап-кульской культуры расположены в районах Нижнего Притоболья и Прииртышья15. А вот керамика липчинского типа постоянно присутствует в энеолитических комплексах Среднего Зауралья16.

В энеолитическом могильнике Бузан-3, расположенном на юге Тюменской обл., выявлена керамика шапкульского и лип-чинского типов17. В качестве минерального сырья использовались красно-серая яшма, зеленый кремень, серый кварцевый песчаник, бежевый песчаник, черный плитчатый сланец, фиолетово-бежевая яшма, зеленый сланец18. Цветовая характеристика минерального сырья из могильника и холма совпадает практически полностью. Различия в названиях минералов вполне объяснимы: у каждого специалиста свое мнение.

Подобное совпадение не может быть случайным. По мнению автора, данный комплекс каменных изделий вполне определенно может быть связан с керамикой липчинского типа. Поскольку обработано лишь 47,5% коллекции каменного инвентаря, комплекс энеолита может быть увеличен по крайней мере в два раза. Небольшие комплексы липчинской керамики присутствуют на четырех исследованных раскопками памятниках Юрьинского озера: Кок-шарово I (213 фр.)19, Юрьино IV (351 фр.), Кокшаровско-Юрьинская I (развал сосуда)20, Кокшаровское поле (8 фр.)21. Причем три памятника располагаются, как и сам холм, на южном берегу озера. Также интересно отметить, что в трех комплексах с липчинской керамикой найдены и наконечники стрел с боковой выемкой (Кокшарово I, Кокшаров-ско-Юрьинская I и Юрьино IV). Отсутствие на Кокшаровском холме керамики липчин-ского типа может быть объяснено тем, что все исследователи холма отдавали предпочтение изучению самого крупного неолитического комплекса и мало внимания обращали на незначительные примеси керамики более поздних эпох.

Что касается предположения А.Ф. Шорина, что энеолитическое население выбрало для проживания возвышающуюся площадку Кокшаровского холма22, то оно представляется неубедительным. На ровной площадке памятника Юрьинское поселение вполне комфортно размещались поселения эпохи мезолита и неолита, а энеолитическое население почему-то предпочло проживать на бугристой поверхности холма. Еще более невероятным выглядит его предположение, что энеолитическое население даже «не по- дозревало о существовании ранее на мысу насыпного неолитического святилища». Исследование берегов священного Шайтан-ского озера, на котором многолетними исследованиями выявлены только культовые памятники, свидетельствует о том, что сменяющее друг друга население всегда знало о сакральном характере данного озера. И память об этом уже русское население закрепило в названии – Шайтанское («озеро злого духа, черта, дьявола»). Такие названия, пришедшие на новые земли, русские давали местам идолопоклонничества местных вогул. И не случайно именно на этом озере в XVIII в. существовали два старообрядческих скита23.

ПРИМЕЧАНИЯ

-

1 Жилин М.Г., Савченко С.Н., Сериков Ю.Б., Косинская Л.Л., Косинцев П.А. Мезолитические памятники Кокшаровского торфяника. М.: Воскресенская типография, 2012. 214 с.

-

2 Сериков Ю.Б. Каменный инвентарь святилища на Кокшаровском холме в Среднем Зауралье (по материалам раскопок 1955, 1957 и 1960 гг.) // РА. 2022а. № 2. С. 29-46.

-

3 Шорин А.Ф. Первые предварительные итоги изучения Кокшаровского холма (по материалам раскопок в 1995, 1997-1999 гг.) // Проблемы изучения неолита Западной Сибири. Тюмень: ИПОС СО РАН, 2001. С. 162–169; Шорин А.Ф. Кокшаровский холм – новый тип культовых комплексов Северной Евразии // Образы и сакральное пространство древних эпох. Екатеринбург: Аква-Пресс, 2003. С. 87-102; Шорин А.Ф. Святилище на холме // Культовые памятники горно-лесного Урала. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. С. 87-94; Шорин А.Ф. История и некоторые итоги изучения Кокшаровского холма // Проблемы археологии: Урал и Западная Сибирь (к 70-летию Т.М. Потемкиной). Курган: Курганский гос. ун-тет, 2007. С. 30-42; Шорин А.Ф. Святилище Кокшаровский холм в Среднем Зауралье: маркеры сакрального пространства // Уральский исторический вестник. 2010. № 1. С. 32-42; Шорин А.Ф., Шорина А.А. Комплекс памятников «Кокшаровский холм – Юрьинское поселение» как источник по неолиту Зауралья // V Северный археологический конгресс. Тезисы докладов. Екатеринбург: Альфа-Принт, 2019. С. 138-141.

-

4 Сериков Ю.Б. Мезолитический комплекс Кок-шаровского холма // Зыряновские чтения: материалы Всероссийской научной конференции «XIX Зыряновские чтения». Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2021. С. 115-117; Сериков Ю.Б. К вопросу о хронологической принадлежности микролитических комплексов Кокшаровского холма и Второго поселка I // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2022б. № 1 (56). С. 5-17; Сериков Ю.Б. Микролитические изделия эпохи мезолита комплекса памятников «святилище Кокшаровский холм – Юрьинское поселение» // Уфимский археологический вестник. Т. 23. № 1. С. 128-140.

-

5 Шорин А.Ф. Стратиграфия и керамические комплексы Кокшаровского холма в Среднем Зауралье // РА. 2000. № 3. С. 88-101.

-

6 Шорин А.Ф., Шорина А.А. Энеолитический комплекс памятника археологии «Кокшаровский холм – Юрьинское поселение»: начало эпохи энеолита в Зауралье // РА. 2021. № 3. С. 37-51.

-

7 Шорин А.Ф. Первые предварительные итоги изучения Кокшаровского холма (по материалам раскопок в 1995, 1997-1999 гг.) // Проблемы изучения неолита Западной Сибири. Тюмень: ИПОС СО РАН, 2001. С. 166; Шорин А.Ф. История и некоторые итоги изучения Кокшаровско-го холма // Проблемы археологии: Урал и Западная Сибирь (к 70-летию Т.М. Потемкиной). Курган: Курганский гос. ун-т, 2007. С. 36-37.

-

8 Баранов М.Ю. Культовый комплекс (клад?) эпохи позднего железного века на Кокшаровском холме // Клады: состав, хронология, интерпретация. Материалы тематической научной конференции. СПб.: СПбГУ, 2002. С. 212–216; Шорин А.Ф., Зыков А.П., Вилисов Е.В. Средневековый комплекс Кокшаровского холма (Среднее Зауралье) // РА. 2013. № 1. С. 119-129.

-

9 Шорин А.Ф., Шорина А.А. Энеолитический комплекс памятника археологии «Кокшаровский холм – Юрьинское поселение»: начало эпохи энеолита в Зауралье // РА. 2021. № 3. С. 37-51.

-

10 Шорин А.Ф. Первые предварительные итоги изучения Кокшаровского холма (по материалам раскопок в 1995, 1997-1999 гг.) // Проблемы изучения неолита Западной Сибири. Тюмень: ИПОС СО РАН, 2001. С. 166.

-

11 Сериков Ю.Б. Палеолит и мезолит Среднего Зауралья. Нижний Тагил; Полиграфист, 2000. Рис. 106, 24, 25 .

-

12 Сериков Ю.Б. Шлифованные каменные наконечники стрел на территории Среднего Зауралья // Преистория. Древность. Средневековье. Исследования по истории, археологии, культуре. Сборник научных статей. Кн. II. Ростов-на-

Дону; Зимовники: Зимовниковский краеведческий музей, 2022в. С. 102-107.

-

13 Сериков Ю.Б. Керамические и каменные орудия для обработки поверхности глиняных сосудов // Вестник Пермского университета. Серия История. 2014. Выпуск 1 (24). С. 8-10.

-

14 Шорин А.Ф., Шорина А.А. Энеолитический комплекс памятника археологии «Кокшаровский холм - Юрьинское поселение»: начало эпохи энеолита в Зауралье // РА. 2021. № 3. С. 37.

-

15 Старков В.Ф. Мезолит и неолит лесного Зауралья. М.: Наука, 1980. С. 157-162.

-

16 Старков В.Ф. Мезолит и неолит лесного Зауралья. М.: Наука, 1980. С. 147-157.

-

17 Матвеев А.В., Матвеева Н.П., Сериков Ю.Б., Скочина С.Н. Культовые памятники эпохи энеолита. Тюмень: Тюменский гос. ун-т, 2015. С. 60–61; рис. 44, 45.

-

18 Матвеев А.В., Матвеева Н.П., Сериков Ю.Б., Скочина С.Н. Культовые памятники эпохи энеолита. Тюмень: Тюменский гос. ун-т, 2015. С. 50; цв. вкл. VIII.

-

19 Старков В.Ф. Кокшарово I – многослойный памятник неолита и бронзы в Среднем Зауралье // СА. 1970. № 1. С. 98-99.

-

20 Сериков Ю.Б. Кокшаровско-Юрьинская тор-фяниковая стоянка в Среднем Зауралье // РА. 1992. № 4. С. 137.

-

21 Сериков Ю.Б. Новые данные по археологии Кокшаровского торфяника (Среднее Зауралье) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Исторические науки. Т. 4. 2022 г. № 2. С. 119.

-

22 Шорин А.Ф., Шорина А.А. Энеолитический комплекс памятника археологии «Кокшаровский холм – Юрьинское поселение»: начало эпохи энеолита в Зауралье // РА. 2021. № 3. С. 37.

-

23 Сериков Ю.Б. Шайтанское озеро – священное озеро древности. Нижний Тагил: НТГСПА, 2013. С. 16.

Список литературы Каменные изделия эпохи энеолита святилища Кокшаровский холм (Среднее Зауралье)

- Баранов М.Ю. Культовый комплекс (клад?) эпохи позднего железного века на Кокшаровском холме // Клады: состав, хронология, интерпретация. Материалы тематической научной конференции. Санкт-Петербург: СПбГУ, 2002. С. 212-216.

- Жилин М.Г., Савченко С.Н., Сериков Ю.Б., Косинская Л.Л., Косинцев П.А. Мезолитические памятники Кокшаровского торфяника. Москва: Воскресенская типография, 2012. 214 с.

- Матвеев А.В., Матвеева Н.П., Сериков Ю.Б., Скочина С.Н. Культовые памятники эпохи энеолита. Тюмень: Тюменский гос. ун-т, 2015. 156 с.

- Сериков Ю.Б. Кокшаровско-Юрьинская торфяниковая стоянка в Среднем Зауралье // Российская археология. 1992. № 4. С. 131-147.

- Сериков Ю.Б. Палеолит и мезолит Среднего Зауралья. Нижний Тагил: Полиграфист, 2000. 431 с.

- Сериков Ю.Б. Шайтанское озеро – священное озеро древности. Нижний Тагил: НТГСПА, 2013. 408 с.

- Сериков Ю.Б. Керамические и каменные орудия для обработки поверхности глиняных сосудов // Вестник Пермского университета. Серия История. 2014. Выпуск 1 (24). С. 5-14.

- Сериков Ю.Б. Мезолитический комплекс Кокшаровского холма // Зыряновские чтения: материалы Всероссийской научной конференции «XIX Зыряновские чтения». Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2021. С. 115-117.

- Сериков Ю.Б. Каменный инвентарь святилища на Кокшаровском холме в Среднем Зауралье (по материалам раскопок 1955, 1957 и 1960 гг.) // Российская археология. 2022а. № 2. С. 29-46.

- Сериков Ю.Б. К вопросу о хронологической принадлежности микролитических комплексов Кокшаровского холма и Второго поселка I // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2022б. № 1 (56). С. 5-17.

- Сериков Ю.Б. Шлифованные каменные наконечники стрел на территории Среднего Зауралья // Преистория. Древность. Средневековье. Исследования по истории, археологии, культуре. Сборник научных статей. Кн. II. Ростов-на-Дону; Зимовники: Зимовниковский краеведческий музей, 2022в. С. 102-107.

- Сериков Ю.Б. Новые данные по археологии Кокшаровского торфяника (Среднее Зауралье) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Исторические науки. Т. 4. 2022г. № 2. С. 117-131.

- Сериков Ю.Б. Микролитические изделия эпохи мезолита комплекса памятников «святилище Кокшаровский холм – Юрьинское поселение» // Уфимский археологический вестник. 2023. Т. 23. № 1. С. 128-140.

- Старков В.Ф. Кокшарово I – многослойный памятник неолита и бронзы в Среднем Зауралье // Советская археология. 1970. № 1. С. 97-108.

- Старков В.Ф. Мезолит и неолит лесного Зауралья. Москва: Наука, 1980. 220 с.

- Шорин А.Ф. Стратиграфия и керамические комплексы Кокшаровского холма в Среднем Зауралье // Российская археология. 2000. № 3. С. 88-101.

- Шорин А.Ф. Первые предварительные итоги изучения Кокшаровского холма (по материалам раскопок в 1995, 1997–1999 гг.) // Проблемы изучения неолита Западной Сибири. Тюмень: ИПОС СО РАН, 2001. С. 162-169.

- Шорин А.Ф. Кокшаровский холм – новый тип культовых комплексов Северной Евразии // Образы и сакральное пространство древних эпох. Екатеринбург: Аква-Пресс, 2003. С. 87-102.

- Шорин А.Ф. Святилище на холме // Культовые памятники горно-лесного Урала. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. С. 87-94.

- Шорин А.Ф. История и некоторые итоги изучения Кокшаровского холма // Проблемы археологии: Урал и Западная Сибирь (к 70-летию Т. М. Потемкиной). Курган: Курганский гос. ун-тет, 2007. С. 30-42.

- Шорин А.Ф. Святилище Кокшаровский холм в Среднем Зауралье: маркеры сакрального пространства // Уральский исторический вестник. 2010. № 1. С. 32-42.

- Шорин А.Ф., Зыков А.П., Вилисов Е.В. Средневековый комплекс Кокшаровского холма (Среднее Зауралье) // Российская археология. 2013. № 1. С. 119-129.

- Шорин А.Ф., Шорина А.А. Комплекс памятников «Кокшаровский холм – Юрьинское поселение» как источник по неолиту Зауралья // V Северный археологический конгресс. Тезисы докладов. Екатеринбург: Альфа-Принт, 2019. С. 138-141.

- Шорин А.Ф., Шорина А.А. Энеолитический комплекс памятника археологии «Кокшаровский холм – Юрьинское поселение»: начало эпохи энеолита в Зауралье // Российская археология. 2021. № 3. С. 37-51.