Каменные орудия с острова в Бердском заливе Новосибирского водохранилища

Автор: Бородовский А.П., Волков П.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена комплексному анализу каменных изделий (навершие булавы, тесло и топор) из сборов на острове в Бердском заливе Новосибирского водохранилища. На основании трасологического исследования установлено, что дисковидное навершие булавы изготовлено из песчаника достаточно низкой прочности и его характеристики не соответствуют функциональным качествам ударного оружия. Исходя из этого, навершие булавы интерпретировано как церемониальный предмет. Определено, что тесло и топор изготовлены из местных пород - сланцев. Выявлено сходство рассматриваемых изделий со статусными предметами рубежа раннего и среднего периодов бронзового века из лесостепной зоны юга Западной Сибири. Наиболее показательным в этом плане является дисковидное навершие булавы. Такая форма наряду с шаровидной характерна для наверший данного ударного оружия эпохи развитой бронзы. Важно, что древние археологические находки происходят с территории возможного размещения затопленного Бердского острога. Выявление ранних артефактов характерно для мест расположения ряда сибирских острогов - Томского, Умревинского и Саянского. Это является археологическим подтверждением того, что для возведения русских острогов в Западной Сибири выбирались участки с длительной историей освоения.

Верхнее приобье, эпоха палеометалла, каменные орудия, трасология, статусные предметы, локализация бердского острога

Короткий адрес: https://sciup.org/145146518

IDR: 145146518 | УДК: 903.21+903.22 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.1.079-084

Текст научной статьи Каменные орудия с острова в Бердском заливе Новосибирского водохранилища

Территория Бердского залива Новосибирского водохранилища (Искитимский р-н Новосибирской обл.) является перспективной для локализации затопленных объектов археологического наследия [Бородовский, 2002, с. 21–45]. Перед заполнением водохранилища этот участок в районе старого Бердска практически не обследовался. Однако имелись сведения об обнаружении в устье р. Берди ряда случайных находок,

Рис. 1. Бердский острог на Генеральной карте ведения Канцелярии Ко-лывановоскресенского горного начальства [1777] ( 1 ) и место обнаружения каменных артефактов в районе его возможного расположения (по: [Бородовский, 2002, с. 4]) ( 2 ).

и технологического анализа, разработанной С.А. Семеновым и Г.Ф. Коробковой [Семенов, 1957; Korobkowa, 1999]. Использовался также опыт работы с материалами археологических коллекций палеолитических и неолитических памятников Северной и Центральной Азии [Волков, 1999, 2010, 2013]. При общем трасологическом обследовании артефактов применялся бинокуляр МБС-10 с односторонним боковым освещением наблюдаемого объекта и с дискретным рабочим режимом увеличения от 16 до 56 крат. Для сравнительного анализа следов изношенности на древних орудиях из камня привлекались материалы Сибирской эталонной коллекции трасологических стандартов. Используемая в статье трасологическая терминология соответствует каталогу терминов в монографии «Опыт эксперимента в археологии» [Волков, 2013, с. 99–126].

Результаты исследований предметов и обсуждение

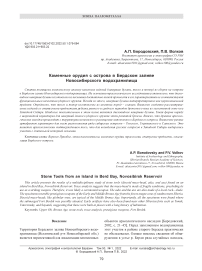

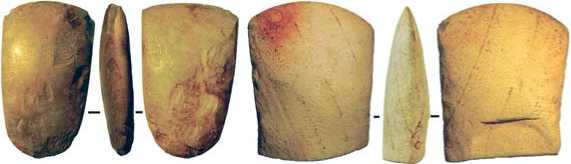

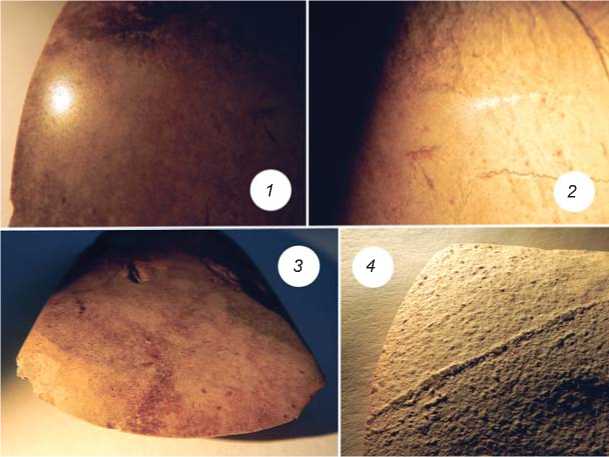

Дисковидное навершие имеет диаметр 92 мм, толщину 27 мм, массу 278 г (см. рис. 2, 1 ). Оно изготовлено из уплощенной окатанной речной гальки сравнительно рыхлого песчаника. Боковая поверхность и одна из относительно плоских сторон изделия зернистые, шероховатые, не несут на себе следов обработки (рис. 3, 1 ). На некоторых участках гальки отмечены естественные сколы, локально пришлифованные на сравнительно мелкозернистом абразиве (рис. 3, 2 ).

Абразивная обработка галечной заго- являющихся признаками наличия здесь археологических объектов [Там же, с. 9]. В дальнейшем при периодическом сбросе воды в водохранилище на отмелях о-ва Хреновый была найдена серия каменных предметов (рис. 1, 2). Среди них дисковидное навершие, переданное в Бердский историко-художественный музей (ВХЭФЗК* 15/3), и два орудия (рис. 2, 2, 3) из сборов Н.В. Ермаковой, хранящиеся в фондах Новосибирского государственного краеведческого музея (ГК 9089827 НГКМ, ОФ-22851/1 и 2). По своим морфологическим признакам артефакты относятся к рубежу IV–III тыс. до н.э. и маркируют один из ранних периодов освоения территории, где в начале XVIII столетия был заложен Бердский острог (см. рис. 1, 1). Микроскопическое исследование этих предметов базировалось на методике экспериментально-трасологического товки производилась с целью уплощения изделия. Шлифовали, вероятно, влажную поверхность, что приводило к заметному разрушению песчаника и образованию под воздействием его частиц сравнительно глубоких линейных следов (рис. 3, 3). По мере высыхания обрабатываемой поверхности следы становились менее глубокими (рис. 3, 4) и, соответственно, повышалось качество обработки.

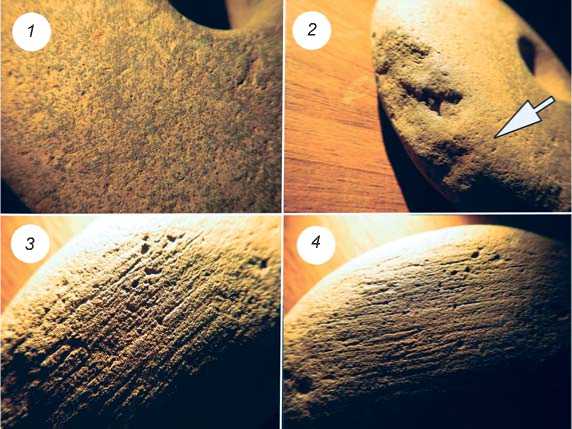

Отверстие в изделии выполнено путем сверления с нешлифованной стороны. Технологические следы свидетельствуют о применении скоростного сверления с равномерным поступательным движением орудия (рис. 4, 1). Края канала на участке входа инструмента в обрабатываемый материал ровные. Следы кернения или перемещения точки начала сверления не выявлены (рис. 4, 2). Есть основания предполагать, что процесс был приостановлен в момент появления первых признаков выхода сверла на противоположной стороне и произведена развальцовка выходного участка канала сверления с помощью развертки, о работе которой свидетельствуют ступенчатые следы остановки вращательного движения инструмента по часовой стрелке (рис. 4, 3).

На поверхности внутри отверстия не обнаружено признаков усиленного или неоднократного насаживания изделия на какое-либо основание. При микроскопическом исследовании поверхности артефакта следов его использования не выявлено.

Массивные каменные диски могут иметь несколько предназначений. Одно из них – утяжелители для палок-копалок или приспособлений для сверления [Асеев, 2003, с. 144, рис. 96]. При таком использовании практически на любом изделии из рыхлого, непрочного камня (из которого изготовлен диск с острова в Бердском заливе) неизбежно остаются следы усиленного или многоразового насаживания на рукоять. Однако на рассматриваемом каменном диске они не обнаружены. Нет на краях отверстия и следов от клина, часто применявшегося при фиксации утяжелителей-маховиков на прялках, устройствах для сверления, добычи огня и т.п.

Также маловероятно, что диск с острова в Бердском заливе использовался в качестве рыболовного грузила. Каменные грузила для сетей не делались из столь рыхлого и малопрочного при намокании материала. Если даже допустить возможность такого использования данного артефакта, то оно было бы одноразовым. Поэтому вряд ли стоило тратить усилия и задействовать весьма «серьезный» инструментарий для его сверления. Следует заметить, что в качестве центрального грузила сети типа бредня рассматриваемый предмет вообще не годится, т.к. имеет незначительные размеры и массу.

0 2 cм 2 0 2 cм 3

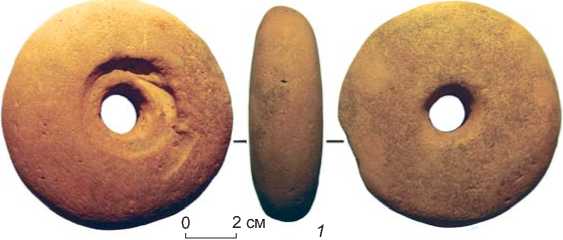

Рис. 2. Диск с отверстием ( 1 ), тесло ( 2 ) и топор ( 3 ).

Рис. 3. Естественная поверхность галечной заготовки изделия ( 1 ), пришлифованные естественные сколы ( 2 ) и участки со следами шлифовки крупно- и мелкозернистым абразивом ( 3 , 4 ) на дисковидном предмете.

Рис. 4. Поверхность внутри отверстия дисковидного предмета ( 1 ), на входном ( 2 ) и выходном ( 3 ) участках канала сверления.

Рис. 5. Следы износа тесла на выпуклой ( 1 , 2 ) и вогнутой ( 3 ) части рабочего края и поверхность рабочего края топора ( 4 ).

По морфологическим признакам дисковидное изделие с острова в Бердском заливе можно атрибутировать как навершие булавы или палицы*. Булава является короткодревковым ударно-дробящим холодным оружием. Длина ее рукояти составляет ок. 0,5–0,8 м, масса навершия – 200–300 г.

Мраморные и сланцевые навершия с зубчатым краем для глушения рыбы были у палиц Южного Приморья и Приамурья в эпоху неолита и раннего металла [Кононенко, Алкин, 1994]. Относительно предположения об использовании рассматриваемого артефакта без погружения его в воду при подобном промысле следует заметить, что для верхней Оби не характерен феномен столь массового нереста рыбы, как на Амуре, где такая практика была бы возможна.

В рамках функциональной и символической ин- терпретации каменного диска с отверстием важно то обстоятельство, что в Китае и Корее булавы (палицы) являлись инсигниями власти. Эти знаки различия – одна из культурных универсалий в манифестации социальной иерархии. Каменные навершия булав эпохи развитой и поздней бронзы найдены на нескольких памятниках (Шляпово, Кирза, Милованово-3, Федосово) Новосибирского Приобья [Бородовский, 2002, с. 8, 69]. Однако все они шаровидного типа, тогда как предмет с острова в Бердском заливе имеет форму диска. Тем не менее его масса соответству- ет функциональным параметрам этого статусного оружия.

Трасологический анализ следов на поверхности артефакта из сборов Н.В. Ермаковой с коллекционным номером ГК 9089827 НГКМ ОФ-22851/1 позволил определить его как тесло – инструмент для обработки дерева (см. рис. 2, 2 ). Размеры изделия 9,2 × 5,7 × 2,1 см, масса 54 г. Следы износа в виде характерной яркой заполировки [Волков, 2013, с. 122– 123] отмечены по всему рабочему краю орудия на выпуклом фасе (рис. 5, 1 ). Степень сработанности тесла относительно велика. Отдельные следы интенсивного контакта с обрабатываемым материалом (рис. 5, 2 ) зафиксированы на значительном (более 1 см) удалении от режущей кромки. Распространение заполировки на вогнутой части рабочего края минимальное и типично для орудий такого типа (рис. 5, 3 ).

Артефакт с коллекционным номером ГК 9089851 НГКМ ОФ-22851/2 определен по морфологическим признакам как топор (см. рис. 2, 3 ). Его размеры 10,0 × 7,0 × 2,8 см, масса 76 г. С учетом того, что один конец предмета обломан, первоначальные параметры топора были значительно больше. Орудие изготовлено из мелкозернистого песчаника, подверглось интенсивному разрушению в водной среде, и на его поверхности (см. рис. 5, 4 ) не сохранились следы использования.

Морфология каменного топора и тесла достаточно стандартна для памятников эпохи палеометалла Верхнего Приобья. Однако наличие рассмотренного комплекта предметов на потенциальной территории локализации затопленного Бердского острога достаточно показательно для реконструкции исторической динамики освоения этого места.

Заключение

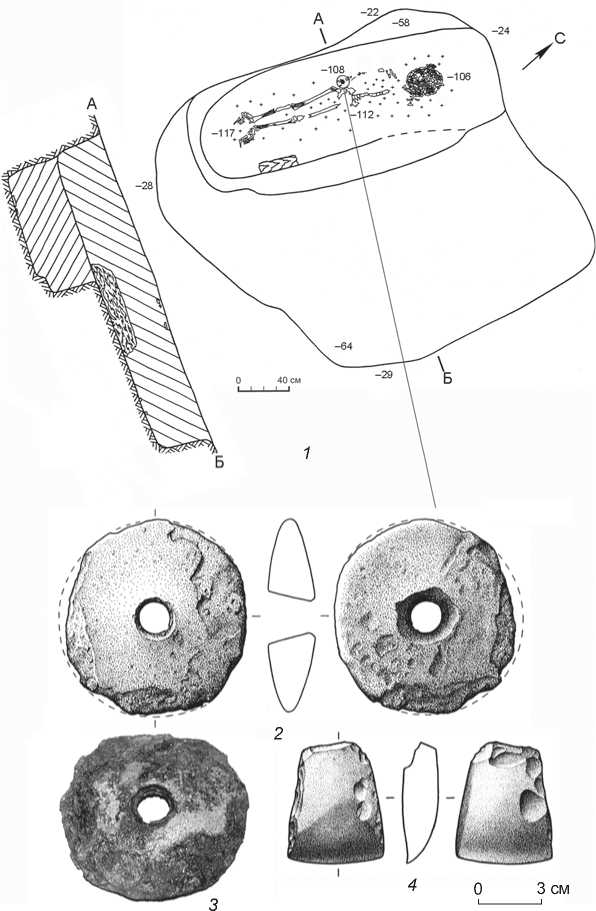

Комплект каменных изделий (навершие булавы, топор и тесло), обнаруженных на острове в Бердском заливе, имеет близкие аналогии в сопроводительном инвентаре некоторых энеолитических погребений (рис. 6, 1, 2 ) грунтового могильника Боровянка XVII в Среднем Прииртышье [Хвостов, 2001]. Следует также заметить, что навершие каменной булавы с территории бывшего устья р. Берди имеет явные аналогии с одной из булав эпохи бронзы из Юго-Восточной Англии. В настоящее время этот предмет (13/9/2k) выставлен в Художественной галерее и музее Хиггинса в г. Бедфорде.

Рис. 6. Погребение 112 могильника Боровян-ка XVII (по архивным материалам А.С. Труфанова).

1 – план и разрез погребения; 2–4 – каменный инвентарь: 2 , 3 – навершие булавы, 4 – тесло.

Типологические и функциональные признаки каменных предметов с острова в Бердском заливе позволяют относить находки к рубежу раннего и среднего периодов бронзового века. Наиболее показательным для такого датирования является дисковидное навершие булавы, поскольку для эпохи развитой бронзы характерны дисковидные и шаровидные формы наверший этого ударного оружия. Такая морфологическая особенность позволяет рассматривать комплекс исследованных находок как наиболее ранние артефакты в районе устья р. Бер-ди. Широкие территориальные аналогии навершия каменной булавы подчеркивают эпохальность этого предмета.

Использование для изготовления дисковидного навершия естественной формы камня (гальки) соответствует архаической технологической традиции освоения природных форм. Наиболее отчетливо это представлено в косторезном [Бородовский, 2012] и деревообрабатывающем производстве эпохи камня и металла. Кроме того, в этнографической практике народов Сибири известны преценденты ритуального осмысления необычных и «правильных» форм камней. Все это позволяет предполагать сакральную семантику самого материала. Для булавы как статусного оружия это достаточно значимый признак. В данном контексте функциональность материала неважна. Песчаник не только не устойчив к механическим воздействиям, но и склонен к разрыхлению даже при незначительном увлажнении. Этим обстоятельством может быть объяснено отсутствие следов интенсивного использования навершия булавы с острова в Бердском заливе.

Таким образом, указанные материаловедческие и функциональные характеристики лишний раз подчеркивают вотивность каменного навершия булавы и возможную ее связь со статусными предметами. Сам факт обнаружения комплекта предметов из камня (навершие булавы, топора и тесла) на месте распо-

район слияния Берди и Оби как территорию с достаточно длительной историей освоения. Такая ситуация была характерна для наиболее стратегически важных участков исторического ландшафта. В раннее Новое время именно эти места использовались для возведения некоторых русских острогов (Саянский, Томский, Умревинский) в Сибири [Васильев, Скобелев, 1998, 2001; Скобелев, Мандрыка, 1999; Нечипоренко, Панькин, Скобелев, 2000; Черная, 2002, с. 15; Боро-довский, Горохов, 2009, с. 25]. Обнаружение достаточно ранних и неординарных артефактов на территории предполагаемого местонахождения Бердского острога (1717 г.) является одним из косвенных признаков его ложения Бердского острога позволяет рассматривать локализации.

А.П. Бородовским исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-09-42058/20. Авторы признательны кандидатам исторических наук А.В. Поле-водову и А.С. Труфанову за предоставление возможности ознакомиться с неопубликованными материалами из раскопок Л.И. Погодина, а также сотруднику Новосибирского государственного краеведческого музея канд. ист. наук С.Г. Рослякову.

Список литературы Каменные орудия с острова в Бердском заливе Новосибирского водохранилища

- Асеев И.В. Юго-Восточная Сибирь в эпоху камня и металла. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – 208 с.

- Большая Российская энциклопедия. – М.: Большая Рос. энцикл., 2004. – Т. 4. – 768 с.

- Бородовский А.П. Археологические памятники Искитимского района Новосибирской области. – Новосибирск: Наука, 2002. – 207 c. – (Свод памятников истории и культуры народов России: материалы; вып. 6).

- Бородовский А.П. Использование естественной формы кости в традиционном косторезном деле Южной Сибири // Игорь Геннадьевич Глушков: сб. науч. ст. – Ханты-Мансийск: Печатный мир г. Ханты-Мансийск, 2012. – Ч. III. – С. 51–56.

- Бородовский А.П., Горохов С.В. Умревинский острог (археологические исследования 2002–2009 гг.). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – 242 с.

- Васильев Д.Д., Скобелев С.Г. К фонду енисейской руники: Фрагменты надписи из окрестностей Саянского острога // Altaica II. – М.: ИВ РАН, 1998. – С. 27–31.

- Васильев Д.Д., Скобелев С.Г. Новые находки фрагментов рунической надписи Саянского острога // Altaica V. – М.: ИВ РАН, 2001. – С. 50–59.

- Волков П.В. Трасологические исследования в археологии Северной Азии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. – 192 c.

- Волков П.В. Эксперимент в археологии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. – 324 с.

- Волков П.В. Опыт эксперимента в археологии – СПб.: Нестор-История, 2013. – 416 с.

- Генеральная карта ведения Канцелярии Колывано-воскресенского горного начальства, заводов и приписным к оным селениям; с показанием около оного и во внутренности, ведения губернского и линейного жительств. Сочинена 1777 года // РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 224. Л. 1.

- ГОСТ Р 51215-98. Оружие холодное. Термины и определения: изд. оф иц.: принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 17 дек. 1998 г. № 401. – М.: Изд-во стандартов, 1999. – IV, 24 с.

- Кононенко Н.А., Алкин С.В. «Звездчатые палицы» из Южного Приморья // Гуманитарные науки в Сибири. – 1994. – № 3. – С. 54–58.

- Кулинский А.Н. Атрибуция и описание холодного и некоторых видов ручного метательного оружия и штыков: Методические рекомендации. – СПб: ВИМАИВиВС, 2007. – 225 с.

- Нечипоренко В.Н., Панькин С.В., Скобелев С.Г. Новые находки фрагментов плиты с древнетюркской надписью с площади Саянского острога // Памятники древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2000. – С. 128–133.

- Семенов С.А. Первобытная техника. – М.; Л.: Наука, 1957. – 241 с. – (МИА; № 54).

- Скобелев С.Г., Мандрыка П.В. О датировках предметов широкого временного диапазона бытования с археологических памятников Енисея русского времени (Саянский острог, Айканское городище) // Южная Сибирь в составе России: проблемы, поиски, решения: мат-лы науч.-практ. конф., посвящ. 280-летию Саянского острога. Шушенское, 21–22 авг. 1998 г. – Шушенское: [б. и.], 1999. – С. 29–34.

- Черная М.П. Томский кремль середины XVII –XVIII вв.: Проблемы реконструкции и исторической интерпретации. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2002. – 187 с.

- Хвостов В.А. Захоронения эпохи энеолита могильника Боровянка XVII в Среднем Прииртышье // Проблемы изучения неолита Западной Сибири. – Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2001. – С. 134–139.

- Korobkowa G.F. Narzędzia w pradziejach. – Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999. – 168 р.