Каменные стены Боголюбова. Исследования 2015 года

Автор: Седов вЛ. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуются два участка каменных стен середины XII в., обнаруженных в ходе археологических работ 2015 г. На основании сопоставления с ранее найденными фрагментами этой стены делаются выводы о плане и характере города Боголюбово, основанного в 1150-е гг. владимиро-суздальским князем Андреем Юрьевичем как резиденция и монастырский комплекс. Даются сравнения Боголюбова и западных замков и резиденций.

Владимиро-суздальская русь, каменные укрепления, средневековый город, фундаменты, периметральный характер укреплений, немецкие замки

Короткий адрес: https://sciup.org/14328235

IDR: 14328235

Текст научной статьи Каменные стены Боголюбова. Исследования 2015 года

В Ипатьевской летописи под 1175 г. содержится рассказ о гибели ростово-суздальского князя Андрея Юрьевича, известного как князь Андрей Боголюбский; в этом сообщении говорится о создании этим князем «собе» каменного города Боголюбый на том же расстоянии от Владимира, что и Вышгород от Киева, а также о постройке посреди каменного города церкви Рождества Богородицы, которую он великолепно украсил. Приведем полностью ту часть этого текста, которая касается постройки каменного города:

«Оубьенъ быс ̑ великии кн ѧ зь Аньдр ѣ и Суждальскии. сн ҃ а Дюрдева внука. Володим ѣ р ѧ . Мономаха. мс ̑ ца июн ѧ . вь. к ҃ и ҃ . и дн ҃ ь. канунъ ст ҃ ыхъ апс ̑ лъ. дн ҃ ь б ѣ тогда субота. создалъ же б ѧ шеть соб ѣ городъ каменъ. именемь. Бо ҃ любыи. толь далече. ѩ коже Вышегородъ ѿ Кыева. тако же и Бъ ҃ любъıи ѿ Володим ѣ р ѧ . сыи бл ҃ гов ѣ рныи и хс ̑ ълюбивъıи кн ѧ зь Аньдр ѣ и. ѿ млады верьсты Хс ̑ а возлюбивъ. и прчстую его Мтрь смыслъ бо ^ ставивъ и оумъ. ^ ко полату красну дшю оу-красивъ. всими добрыми нравы. оуподобис ѧ цс ̑ рю Соломану ѩ ко домъ Гу ҃ Бс ̑ у. и цр ҃ квь преславну ст ҃ ы ѩ Бц ҃ а ржс ̑ тва. посред ѣ города камену создавъ. Бг ҃ олюбомъ. и оудиви ю паче всихъ црк ҃ вии. подобна то ѣ ст ҃ а ѩ ст ҃ хъ юже б ѣ Соломонъ цс ̑ рь премудрыи создалъ. тако и сии кн ѧ зь блгов ѣ рныи Андр ѣ и и створи црк ҃ вь сию в пам ѧ ть соб ѣ …» (ПСРЛ II. Стлб. 580–583).

В настоящее время в селе Боголюбово Суздальского района Владимирской области сохранились части белокаменной церкви Рождества Богородицы, а также лестничная башня и связывающий ее с церковью лестничный переход. От «города Боголюбова» до нашего времени дошли только земляные валы в пустой западной части, занятой в другой части монастырским комплексом и сельской застройкой площадки городища.

Однако сведения об остатках каменных стен в Боголюбове уже довольно давно попадали в научную литературу. О том, что на месте существующей монастырской ограды, сооруженной в начале XIX в. при архимандрите Филарете, находилась древняя стена, было известно давно. Так, В. И. Доброхотов сообщал, что нынешняя ограда «построена на месте древней, которой основание из камней белого, дикого и булыжника видно и доныне с западной и южной сторон ее» ( Доброхотов , 1848. С. 210).

Н. Н. Воронин в статье 1934 г. поставил вопрос о русском феодальном замке и в качестве примера привел Боголюбово, причем сообщил, что «в обрыве его валов в 1925 г. обнаружены основания стен «города» прекрасной белокаменной квадровой кладки с забуткой, большие возвышения валов на углах заставляют предполагать существование, может быть, каменных же башен» ( Воронин , 1934. С. 96–97). Позже тот же ученый в характерной по своему названию статье («Замок Андрея Боголюбского») сообщил о том, что он в 1934 г. на южном склоне площадки Боголюбовского городища открыл кладку из квадров белого камня, две стены, сходящиеся под прямым углом, и интерпретировал эту конструкцию как остаток каменной башни «замка» или, что менее вероятно, фрагмент каменной стены, а также указал на парадный характер южного участка «замковых укреплений» ( Воронин , 1939. С. 66).

Подробно была описана «башня» на южном склоне в монографии Н. Н. Воронина 1961 г., здесь говорится о том, что эта конструкция из квадров была открыта в 1925 г. Г. Ф. Корзухиной, а в 1934 г. раскопана Н. Н. Ворониным, дается фотография и чертеж сооружения на склоне. О каменной стене по трассе западной линии валов Боголюбова сказано, что сообщение В. И. Доброхотова подтверждено разведками 1954 г. и далее: «Прорезка вала показала, что в его надписи не содержится никаких деревянных конструкций. Разведочные траншеи на его вершине вскрыли основания фундамента шедшей вдоль вала белокаменной стены, сложенные из булыжника и рваных кусков туфа на известковом растворе с включением угля. Таким образом, вызывавшее недоверие свидетельство летописи, что город князя Андрея был каменным, оказалось реальностью: замок Боголюбского был, действительно, целиком каменным. Когда начали разрушаться эти оборонительные сооружения замка, – мы точно не знаем. Может быть, первый удар нанесло монгольское завоевание… Их сооружение следует относить к концу 50‑х годов (XII в. – В. С. ), когда строились каменный дворец Андрея и дворцовый собор» ( Воронин , 1961. С. 207–208).

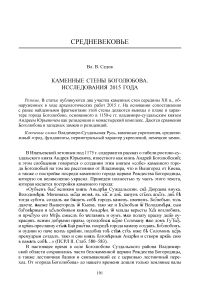

Публикация Н. Н. Воронина 1961 г. была снабжена планом и фотографией построенной из квадров южной «башни», а также фотографией участка открытого на валу фундамента западной стены замка (видно полосу зачищенного сверху и по краям фундамента шириной около 2 м). Некоторые дополнительные сведения об этом зачищенном на валу участке фундамента каменной стены узнаем из книги П. А. Раппопорта, вышедшей в том же 1961 г. (рис. 1). Приведем описание каменных конструкций в Боголюбове из этой работы: «Иной характер имел «город камен» в Боголюбове. Здесь каменные стены проходили по верху мощных земляных валов, имеющих высоту 7 м. Конструкция стен

Рис. 1. План и разрез фундамента каменной стены на валу Боголюбова. По Н. Н. Воронину и П. А. Раппопорту

Боголюбовского замка не может быть полностью выяснена ввиду того, что стены эти целиком уничтожены. Однако сам факт наличия каменной стены по всему периметру укреплений вокруг древнего Боголюбовского городища засвидетельствован как незначительными остатками одной из башен на склоне к р. Клязьме, так и фундаментами, обнаруженными на гребне вала в западной части городища. Недаром же, говоря о строительстве Боголюбова, летописец отметил, что князь Андрей «создал же бяшеть собе город камен именемь Боголю-бый». Фундамент каменной стены, сложенный из туфа на известковом растворе, сохранился лишь в самой нижней своей части, не больше чем на 0,5 м глубиной. Ширина фундамента, в известной степени определяющая собой и ширину самой стены, некогда стоявшей на этом фундаменте, около 2,55 м». В этой работе был помещен и чертеж с планом и разрезом описанной конструкции на гребне вала ( Раппопорт , 1961. С. 130. Рис. 107 на с. 131).

В дальнейшем каменная стена в Боголюбове как будто забывается, о ней упоминает только П. А. Раппопорт, который в своей сводной работе о каменной архитектуре домонгольской Руси сообщает в статье о Дворцовом ансамбле Боголюбова уже известные нам данные о «башне» и стене, причем сообщает, что работы на валу производил в 1954 г. (видимо, под руководством Н. Н. Воронина) он сам: «В 1925 г. на южном склоне городища были обнаружены остатки каменной кладки древней оборонительной стены (или башни). Стена сложена из крупных блоков на известковом растворе. Раскопками 1954 г. (П. А. Раппопорт) выявлен

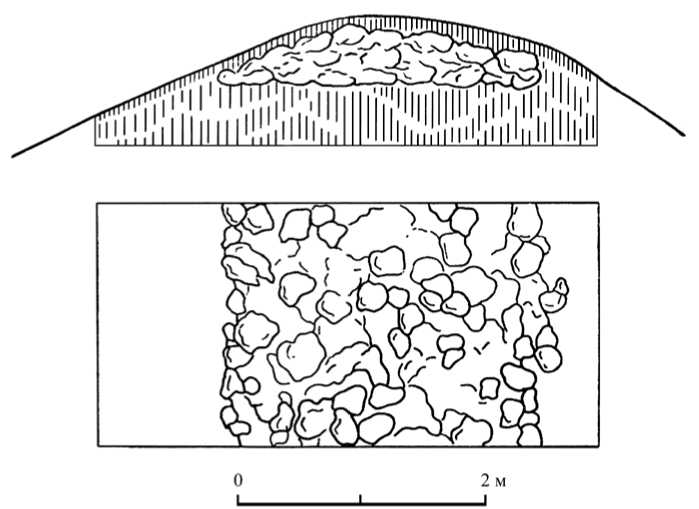

Рис. 2. План фундамента стены в шурфе 1. Чертеж Ю. С. Фомичевой а – валун; б – плитняк; в – кирпич; г – известковый раствор; д – цемент фундамент каменной стены и на западной линии валов. Фундамент сложен из булыжников и рваных кусков туфа на растворе. Ширина фундамента около 2,55 м. …В стенах башни обнаружен пояс дубовых связей, соединенных в углах врубкой вполдерева и скрепленных железными костылями» (Раппопорт, 1982. С. 58).

В апреле‑мае 2015 г. в Боголюбове было заложено несколько шурфов, связанных с ведущимся геологическим изучением холма и проблемой оползней. Вдоль южной стены существующего монастыря было заложено 6 шурфов. Работы велись по Открытому листу Д. Ю. Бадеева при участии С. И. Милованова и автора. В двух из шурфов, расположенных в южной части холма, у монастырской стены и к югу от нее, почти на кромке холма, были обнаружены части фундамента древней стены, еще в одном – развал стены.

В шурфе 1 (рис. 2; 3: с. 470), примерно параллельно нынешней монастырской стене, проходит фундамент, сохранившийся на ширину 78–95 см (с юга он разрушен электрическим кабелем), состоящий из мелких валунов диаметром

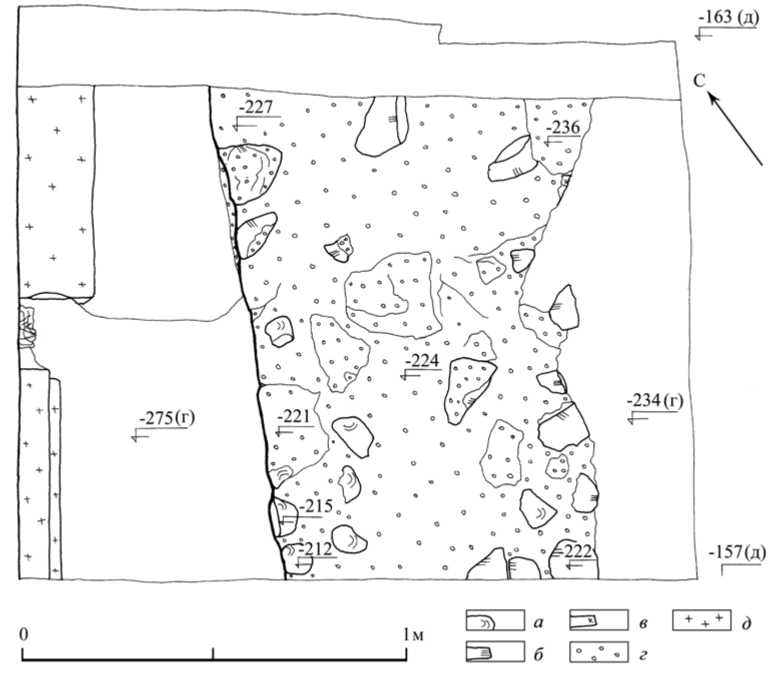

Рис. 4. План фундамента стены в шурфе 6. Чертеж Ю. С. Фомичевой а – валун; б – плитняк; в – кирпич; г – известковый раствор

10–15 см, залитых известковым раствором белого цвета с небольшой примесью песка; в верхней части фундамента встречаются небольшие куски рваного белого камня. Фундамент сохранился на высоту 26–30 см, в обрезе видны 3 ряда валунов, обильно пролитых раствором. Следов каких‑то конструкций под фундаментом не видно. Фундамент был положен на материковый песок, верхняя часть которого толщиной до 20 см имеет гумусированные включения. В профиле читается граница впущенного в материк фундаментного рва с темным гумусированным заполнением. Трасса стены перекрыта бурым культурным слоем XVII–XIX вв.

В шурфе 6, расположенном восточнее шурфа 1, у самой стены монастыря читался участок фундамента из пролитых белым известковым раствором валунов диаметром 10–15 см, в верхней части фундамента встречались куски колотого белого камня (рис. 4). Если в шурфе 1 мы видели только внутренний, северный край фундамента, то в шурфе 6 мы фиксировали только южный, внешний край, тогда как северная часть стены была разрушена монастырской оградой начала XIX в. Сохранившаяся ширина фундаментной полосы – около 1 м (рис. 5).

Рис. 5. Вид фундамента стены в шурфе 6

Наконец, в шурфе 3, расположенном много западнее рассмотренных шурфов 1 и 6, недалеко от того места, где Г. Ф. Корзухина в 1925 г. обнаружила, а Н. Н. Воронин в 1934 г. раскопал сложенную из квадров белого камня кон- струкцию «башни», был обнаружен развал белокаменной стены шириной примерно 1 м 80 см, это именно развал, конструкция здесь явно не читалась. Этот шурф только указывает на близость стены, но ее положение четко не обозначает.

Итак, в двух шурфах 2015 г. зафиксированы фундаменты южной каменной стены Боголюбова середины XII в. Это определение подтверждает, прежде всего, характерная строительная техника, описанная Н. Н. Ворониным и П. А. Раппопортом: мелкие валуны, рваный камень (белый камень и несколько фрагментов туфа) в верхней части фундамента, известковый раствор белого цвета (иногда переходящего в кремовый) с небольшой примесью песка и редкими включениями белокаменной крошки и угольков. Стена эта, судя по прослеженной стратиграфии, существовала (возможно – в виде развала) до XVII в. Ее трасса была, судя по всему, известна в начале XIX в. строителям нынешней монастырской ограды: последняя поставлена примерно вдоль старой стены, с некоторым отступом вглубь, дальше от обрыва.

Мы зафиксировали лишь два участка фундамента стены середины XII в., причем нигде не видели полной ширины этого фундамента (он была, видимо, как и на валу, около 2 м шириной). Есть некоторые основания полагать, что открытые нами 3 ряда фундаментных валунов и составляли весь фундамент, а выше шла стена из блоков снаружи и бутового заполнения внутри, но это тоже не слишком точно. Для истории Боголюбова и истории всей Владимиро‑Суз‑ дальской архитектуры важен, прежде всего, сам факт обнаружения остатков каменных стен на южной стороне Боголюбовского городища и комплекса.

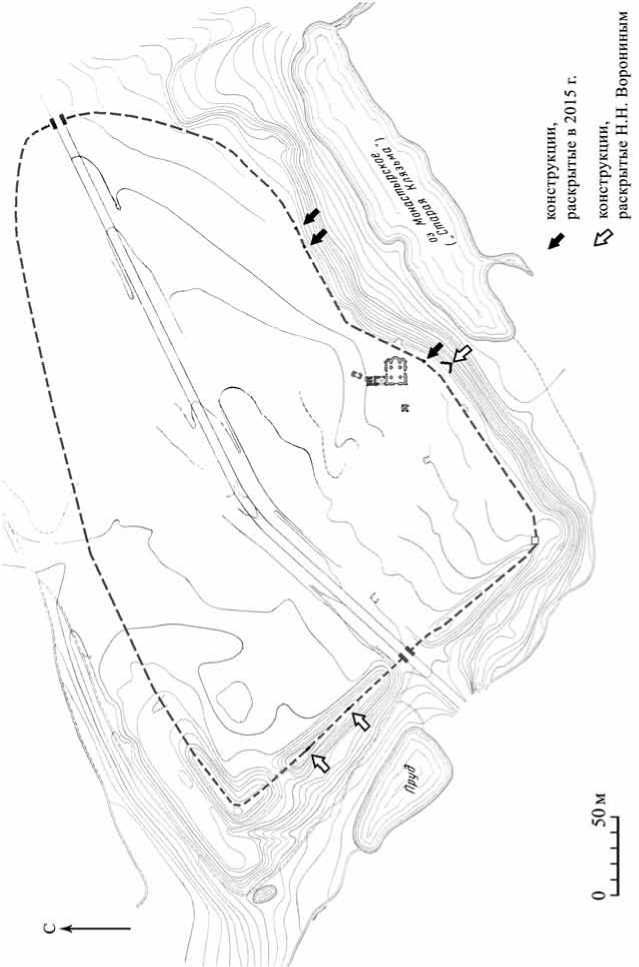

Теперь мы можем достоверно судить о том, что каменная стена была не только на валу с запада, но и с юга, что она была протянута на большое расстояние, скорее всего, – проходила по всему периметру Боголюбова. Перед нами с большой основательностью возникает образ окруженного каменной стеной города, включавшего в себя каменный храм с переходами и киворием (рис. 6). Этот комплекс, возможно, сочетал функции загородной резиденции и монастыря, но это требует дальнейшего и тщательного изучения. Вокруг каменного комплекса располагался город, защищенный не только валом с запада, но и каменной стеной по всему периметру площадки, а с запада взбиравшейся на вал.

Приведенная здесь реконструкция носит гипотетический характер, достоверно можно опираться только на три‑четыре точки, одну или две на западной стороне и две – на южной. Интерпретация того сооружения, которое располагалось на южном склоне и которое часто называют башней, все еще не очень точна. Но общий облик «каменного города» становится яснее после работ 2015 г.

Какие аналогии можно привести каменной ограде Боголюбова? В Древней Руси была всего одна каменная крепость, в Ладоге, сооруженная в 1114 г., причем ее сооружение началось с постройки каменной стены на валу мысового городища ( Кирпичников , 1984. С. 42–67). Но вряд ли эта крепость, сооруженная на Севере Руси на 40–50 лет раньше Боголюбова, могла служить образцом для князя Андрея Юрьевича и его зодчих. Скорее образцом мог бы служить каменный город в Переславле Южном, колыбели суздальских князей, сооруженный в конце XI в. и имевший, помимо каменных стен на валу, каменные ворота ( Раппопорт , 1982. С. 33). Можно привести также в качестве аналогии те каменные стены, которые окружали Киево‑Печерский монастырь и были построены уже позже, в конце XII в. (Там же. С. 25–26). Но во всех случаях, помимо Переславля,

Рис. 6. Реконструкция плана Боголюбовского комплекса. Чертеж Ю. С. Фомичевой по материалам Н. Н. Воронина и автора

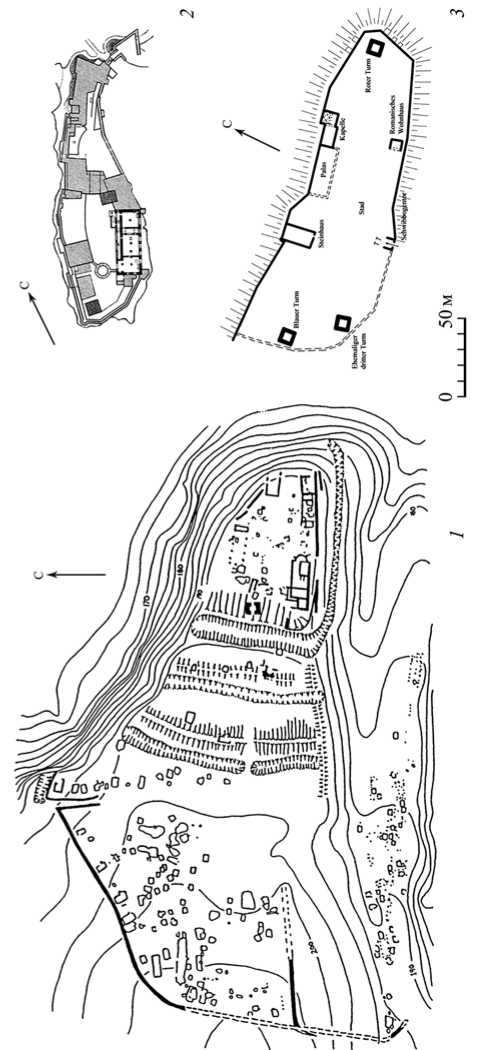

Рис. 7. Немецкие пфальцы: Тилледа ( 1 ), Вартбург ( 2 ) и Вимпфен (Бад Вимпфен) ( 3 ). Масштаб одинаков с планом Боголюбова на рис. 6

мы видим все же не очень большую протяженность стен. В случае же с Боголю-бовом мы имеем дело не с замком, не с монастырем, не с детинцем, а именно с целым городом (пусть включающим в себя замок и монастырь), окруженным каменной стеной. Именно в силу исключительности такого замысла сообщение о «каменном городе», даже если оно (как, скорее всего, и было) говорит именно об укреплениях, попало в Ипатьевскую летопись.

Определенное сходство можно усмотреть между Боголюбовом и замками Германии (рис. 7): укажем прежде всего на оттоновскую резиденцию Тилледа, сооруженную в X–XI вв. и имевшую замковую часть на самом мысу и развитый ремесленный поселок в «городской части» ( Samson , 1991. P. 256–258). В качестве возможных аналогий назовем также императорский пфальц Вимпфен, построенный в 1165–1175 гг. при императоре Фридрихе Барабароссе (1155–1190), или пфальц ландграфов Тюрингии, Вартбург, начатый еще в XI в., но сооруженный в основном в конце XII – начале XIII в. ( Tuulse , 1958. P. 41, 43). Общий мы-совой характер всех трех укреплений, а также стена по периметру объединяет их. Но в немецких замках сильнее выражена дворцовая функция, заметны также донжоны, которого в Боголюбове нет, а также слабо выражена в композиции религиозная составляющая (которая в Боголюбове едва ли не преобладает). Так что если замки Германии и послужили определенным образцом для мастеров князя Андрея Боголюбского, то все же эти мастера создали нечто особенное: довольно большой город с каменными стенами, окружавшими и жилую застройку, и находившуюся в юго‑западной части города княжескую резиденцию, возможно соседствовавшую с монастырем. Можно предполагать, что каменные укрепления Боголюбова, включавшие, возможно, надвратную церковь (неизвестно – в линии монастырской ограды или в линии каменных стен), послужили образцом для зодчих князя Всеволода Большое Гнездо, которые в 1194–1196 гг. построили во Владимире вокруг Успенского и Дмитровского соборов каменную стену Детинца с надвратной церковью Иоакима и Анны ( Воронин , 1961. С. 446–460).

Исследования 2015 г. принесли новые сведения об укреплениях средневекового Боголюбова и, что самое главное, изменили наше представление о масштабе этого города и его каменных укреплений. На реконструкции Боголюбова мы показываем стену по всему периметру, хотя у нас нет точных данных о северном фронте укреплений. Мы также показываем двое ворот, возможно каменных, о чем можно рассуждать только предположительно. Датировка каменной стены не очень точна, скорее всего, она была сооружена в 1160‑е гг., но возможно также и возведение ее в конце 1150‑х и даже в начале 1170‑х гг. Мы знаем из поздней монастырской летописи то, что князь Андрей в 1161 г. «в любивом своем граде Боголюбове при обители святые врата каменныя содела, и на них церковь во имя тезоименитаго себе святого Апостола Андрея первозванного устрои, и освяти ю», но это касается, кажется, только дворцово‑монастырского комплекса в южной части; в 1174 г., по свидетельству того же источника, князь жил в Боголюбове и «около своего Великокняжеского двора в делании земляных осыпей, и впротчем украшении того места сие лето упражняшеся» ( Аристарх, игумен , 1878. С. 4–5). Эти сведения могут указывать на то, что устройство Боголюбова продолжалось большую часть правления князя Андрея Юрьевича. Этим князем был создан выдающийся комплекс, изучение которого находится еще на очень раннем этапе собирания сведений.

Список литературы Каменные стены Боголюбова. Исследования 2015 года

- Аристарх, игумен, 1878. Летопись Боголюбова монастыря с 1168 по 1770 год, составленная по монастырским актам и записям настоятелем оной обители игуменом Аристархом в 1767-1769 годах/Сообщил Леонид, архимандрит//Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских. Кн. 1. Отд. 1. С. 1-24.

- Воронин Н. Н., 1934. К вопросу об археологическом изучении поселения эпохи феодализма//Проблемы истории докапиталистических обществ. № 5 (май). С. 93-103.

- Воронин Н. Н., 1939. Замок Андрея Боголюбского//Архитектура СССР. № 11. С. 66-69.

- Воронин Н. Н., 1961. Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV веков. Т. I: XII столетие. М.: Изд-во АН СССР

- Доброхотов В. И., 1848. Очерк Боголюбовского монастыря и Покровская церковь в окрестностях его//Владимирские губернские ведомости. № 38. Часть неофициальная. С. 209-213.

- Кирпичников А. Н., 1984. Каменные крепости Новгородской земли. Л.: Наука. 275 с.

- ПСРЛ. Т. II: Ипатьевская летопись. М.: Языки русской культуры, 1998. 1105 с.

- Раппопорт П. А., 1961. Очерки по истории военного зодчества Северо-Восточной и Северо-Западной Руси X-XV вв. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 242 с. (МИА; № 105).

- Раппопорт П. А., 1982. Русская архитектура X-XIII вв. Каталог памятников. Л.: Наука. 136 С. (САИ; вып. Е1-47).

- Samson R., 1991. The Residences of Potentiores in Gaul and Germania in the Fifth to Mid-Ninth Centuries: PhD dissertation, April 1991, Department of Archaeology, University of Glasgow. Glasgow. 221 p.

- Tuulse A., 1958. Castles of the Western World. L.: Thames and Hudson. 141 p.