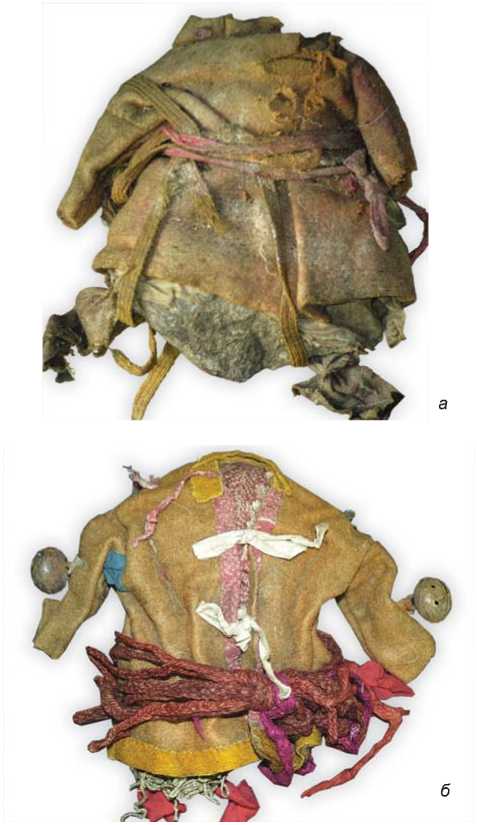

Камни в религиозных представлениях и обрядах обских угров

Автор: Бауло А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 2 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В работе, основанной на материалах, которые были собраны исследователями в XVIII-XX вв., а также результатах экспедиций автора за последние 40 лет, показано место камней в мировоззрении и религиозно-обрядовой практике обских угров. Приведены сведения о почитании различных природных объектов из камня, раскрыты причины поклонения подобным культовым местам. Установлено, что почитались природные объекты, имевшие антропоморфные или зооморфные очертания. Каменные дома богатырей-предков в легендах и мифах соотнесены с многочисленными пещерами в горах Урала. В основной части статьи представлены материалы о каменных фигурах божеств и духов-покровителей; они подкреплены мифическими сюжетами, объясняющими способы обращения героев в камень. Даются примеры изготовления фигур божеств с основой в виде камня у локальных групп обских угров, в частности, ляпинских и сосьвинских манси, сынских и полуйских хантов. Рассмотрена роль камней в родильном и погребальном обрядах, хозяйственной деятельности, их значение в различного рода магических церемониях при отправлении хозяйственной деятельности, в частности, рыболовства. Отмечена равнозначность понятий «каменный», «железный», «сильный» в мифологических представлениях хантов и манси.

Камень, обряд, легенда, божество, ханты, манси, богатырь

Короткий адрес: https://sciup.org/145146526

IDR: 145146526 | УДК: 398.3/324"18-20"(=511.142/=511.143) | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.2.119-127

Текст научной статьи Камни в религиозных представлениях и обрядах обских угров

Сегодня сложно найти какие-либо лакуны в изучении мировоззрения и религиозно-обрядовой практики обских угров; скорее, остаются возможно сти объединения полученных в разное время сведений по тому или иному вопросу и создания на этой основе монографических трудов или специализированных очерков.

В изучении традиционной культуры хантов и манси актуальна проблема соотношения атрибутики и мифологии: культовый атрибут является наиболее устой-

Археология, этнография и антропология Евразии Том 50, № 2, 2022 © Бауло А.В., 2022

чивым стержнем обряда как концентрированного выражения религиозно-мифологических представлений. Атрибуты культа этих двух небольших народов делятся на природные и рукотворные; среди первых определенную роль играют камни. За последние три столетия путешественниками и профессиональными исследователями собраны материалы об использовании камней в обрядах обских угров, записаны сведения о почитании природных каменных объектов; существуют краткие упоминания о камнях в сказках, легендах и преданиях. Тем не менее, единого очерка на эту тему до сих пор нет, данная статья призвана заполнить эту лакуну.

Природные объекты из камня

Для хантов и манси характерно почитание каменных природных объектов. В XVIII в. было известно об особом отношении к «остяцкому молебному камню на Шакве», о существовании «над Сосвою высеченного из камня воленя, т.е. “лосьего телка”, над которым состроена особая юрта, к которому вогуличи приходили из далеких стран молить его жертвоприношением и небольшими подарками о щастливой охоте» [Бахрушин, 1935, с. 26–27]. Близ Благодатского завода на севере Урала еще в первой четверти XVIII в. можно было видеть исписанный магическими знаками священный камень вогуличей [Там же].

По сведениям Г.Ф. Миллера, в начале XVIII в. в бассейне р. Ялпынг-я (правый приток Северной Сосьвы выше д. Люликары) находились священный (обычного вида) камень, который называли идолом (Лунх или Пупыг), а также священное дерево. Их почитали жертвованием оленя [Сибирь XVIII века..., 1996, с. 237].

Поросший лесом мыс высотой ок. 70 м на правом берегу Северной Сосьвы в 2 км выше д. Манья (Березовский р-н Ханты-Мансийского а.о. (ХМАО) – Югры) манси называют Ахтыс-ус «Каменный город». Согласно легенде о пещере у скалы Вангренёл, «между Вангренел и Ахтыс ус прежде был каменный мост, соединявший эти две местности, на котором нередко происходили стычки между богатырями, обитавшими в Ахтыс ус и приходящими снизу» [Гондатти, 1888, с. 38]. Скорее всего, речь идет об Искарском Старом городище («Каменном городке»), располагавшемся, по сведениям Г.Ф. Миллера (1740 г.), на правом берегу Северной Сосьвы [Сибирь XVIII века..., 1996, с. 245].

Каменный остров посередине Северной Сосьвы напротив впадения в нее р. Ялбыньи по легенде образовался после сражения Тахт котиль торума «Старика середины Сосьвы» и лесного духа менква, которое закончилось победой первого. Проезжая мимо это- го места, люди бросали в воду деньги; если во время бури лодка застревала на каменной косе, напоминавшей о победе над менквом, в воду бросали для умилостивления духа котел и что-нибудь из съестных припасов [Гондатти, 1888, с. 25]. В камень, который лежит в Северной Сосьве у ее левого берега близ д. Сар-тынья, по легенде, с горя превратилась женщина: она и семь ее сыновей грабили проезжающих, но сыновья были убиты богатырями, посланными на них Тахт котиль торумом [Там же, с. 38]. В одном из мифов Товлынг пастэр во время охоты провалился под лед и превратился в камень, который лежал на дне р. Ляпин рядом с д. Мункес; когда река мелела, он выступал над водой [Kannisto, Liimola, 1958, s. 192]. В сказании пелымских вогулов Сын обского князя захватил хозяина преисподней и положил его в мешок; мешок провисел зиму и лето на лиственнице, после скелет вытряхнули в воду, и образовался каменистый мыс [Ibid., s. 141].

По материалам А. Каннисто начала XX в., в верхнем течении Вижая около Молебного камня ( Ялпынг Нер «Священный Урал») было известно два камня, которые вогулами почитались как духи-покровители данной территории – «камень-мужчина» и «камень-женщина», первого звали Хусь-ойка «Слуга-старик» или Тагт-котиль-ойка-пыг «Сын старика Среднего течения Сосьвы». «Пусть пара с верхнего течения священной реки принесет удачу на рыбалке», – говорили рыбаки при ловле рыбы в Вижае [Kannisto, Liimola, 1951, s. 280–281]. Для этих божеств существовала особая молитва: «В высоком городе из камня, из камня живущие двое, в ледяную шубу, в ледяной халат одетые двое! До отверстия мною поставленного дымящегося горшка простирается каменный край вашей одежды, каменная пола вашей одежды! О, если б вы подняли рыб с хвостами, рыб с плавниками!» [Ibid., s. 445–446].

А.А. Дунин-Горкавич писал о том, что остяки почитают камни, выдающиеся по размерам или форме (имевшие «хотя бы отдаленное сходство с фигурой человека или животного»): на них кладут ситцы, шали, деньги, шкуры лошади, овцы или оленя. Из таких священных мест он упоминал высокую сопку «Колокольню» по р. Куль-еган у юрт Тюмкиных, Егутскую гору по р. Юган, Каменный и Барцев мысы в окрестностях Сургута [Дунин-Горкавич, 1911, с. 36].

В бассейне Сыни и сегодня ханты почитают немало каменных природных объектов. Так, «недалеко от д. Овгорт на дороге в лесу лежит камень, похожий на человека. Старики говорят, что когда-то здесь убили человека и он превратился в камень. Когда они идут мимо, то кладут около него табак» [Соколова, 1971, с. 223]. Выше д. Лорагорт почитается камень, лежащий в воде у самого берега Сыни; его называют Вулкев ики «Большой каменный муж- чина» или «Каменный старик» (по легенде, мужчина был превращен богом в камень) [Талигина Е.Л., 2002, с. 71].

Каменные дома сказочных героев

Жилищами божеств и духов-покровителей, согласно мифам и легендам обских угров, нередко являются дома из камня: Ахвтас кол - каменный дом, Ахвтас ус – каменный город [Баландин, 1939, с. 34]. В сказании с Конды господь поднял к себе на небо духов-покровителей и упрятал их в каменный дом [Kannisto, Liimola, 1958, s. 183]. По верованиям вогулов, третий сын Нуми-Торума Нер-ойка живет на Елбын-нер недалеко от истоков Северной Сосьвы в каменном доме вместе с женой и детьми [Гондатти, 1888, с. 20]. В одном из преданий Нер-ойка живет в каменном чуме [Источники…, 1987, с. 44].

В сказании «Огненный потоп» Торум приказывает жене запереть только что родившегося сына в «круглый каменный дом» [Мифы, предания, сказки…, 1990, с. 70]. Следует отметить, что отождествление жилищ божеств с каменными домами особенно характерно для обско-угорских групп, проживавших на во сточных склонах Урала. Это можно объяснить знакомством местного населения с многочисленными пещерами, находившимися на данной территории.

Превращение героев в камень

Этнографы неоднократно фиксировали традицию почитания обскими уграми божеств, образы которых были представлены камнями. Существует немало мифов и сказаний, рассказывающих о происхождении этого феномена. «[Героические] сильные люди, с неба спущенные люди были все сыновьями Торума . Который из этих людей сильный был – превратился в камень» [Munkácsi, 1896, o. 410]. В военной песне, записанной Б. Мункачи в 1889 г., один из зауральских богатырей, убитый стрелой героя, превратился в голый камень: «Скальп его в руки мои вот не попал…» [Героический эпос…, 2010, с. 197].

Согласно мифу сосьвинских вогулов, «вначале жили на земле богатыри. Они жили здесь две тысячи лет. Они воевали друг с другом; слабые были разбиты, некоторые превратились в камень, самые сильные сохранились как духи-защитники» [Kannisto, Liimola, 1958, s. 82]. У вогулов Конды Владыка подземного мира наказывает за плохие поступки тех, кто не пустил в дом чужого человека, кто крал подстилку у других, – превратит в две песчинки, в два камушка [Kannisto, Liimola, 1951, s. 125].

Близ д. Шайтанка на Северной Сосьве, по мифологической версии, раньше жили семь князей, все они умерли; пришедшее войско чужаков убило их мать-старуху, она обратилась в камень; на камне виден след меча. Тот, кому суждена долгая жизнь, положив ладонь на камень, чувствовал его горячим, но тот, кому жить оставалось недолго, ощущал его холодным [Kannisto, Liimola, 1958, s. 156, 210, 257]. В более позднем варианте говорится, что у д. Шайтанка на берегу лежит большой камень Ахтас эка «Камень женщина», дух-покровитель манси Анимовых. Здесь на высоком мысу когда-то жил богатырь. Его предала жена, богатырь был убит, а женщина вышла замуж за победителя. Спустя много лет родственники богатыря напали на женщину: она хотела скатиться вниз с обрыва, но не успела, ее поймали железным арканом, и она превратилась в камень. Раньше манси останавливались у этого камня и делали жертвоприношение [Бардина, 2009, с. 49].

В сказке «Ворона-с-бусами-на-ушах» Матум-эква ударом дубины превратила двух братьев в камни; они ожили после того, как на камни капнули живой водой [Мифы, сказки, предания…, 2005, с. 95–101]. В сказке « Тирп-нёлп-эква» собаки набрасываются на старших братьев, но те успевают превратиться в камень [Там же, с. 103–109]. В родовой легенде ляпинских манси Албиных, «когда в отца ненцы стреляли, он в гору превратился, в камень» [Бауло, 2016а, с. 220]. Эква-пырищ обратил в камень царя-хона, сказав, чтобы, «когда появятся люди, манси, охотники этому камню ставили котел, варили мясо, крупу, и тогда у охотников будет хорошая добыча – пушнина, рыба» [Там же, с. 240].

Сведения о фигурах божеств и духов-покровителей из камня

К концу XVII в. относится информация Н. Витсе-на о том, что о стяки окрестностей Сургута делают идолов из ткани и платков, при этом голова их могла быть из камня [Карьялайнен, 1995, с. 53]. В начале XVIII в. Г. Новицкий писал о том, что в Черных юртах (окрестности Пелыма) вогулы «боготвораху едино копие, к нему же малое некое камение прывя-зано бысть, еже имеяху за настоящего идола, древ-ностию от старыйшын своих почитаемо..» [1941, с. 80–81]. В 1746 г. у новокрещеных остяков Уватских юрт был найден «каменной шайтанчик, которому они жертвы приносили» [Огрызко, 1941, с. 91]. По материалам И.Г. Георги, наряду с антропоморфными изображениями идолами служили «странно образованные камни» [1776, с. 74]. О том же упоминали в середине XIX в. М.А. Кастрен (кумиры обдорских остяков – необработанные камни) [1860, с. 186], в конце XIX в. И.Н. Глушков [1900, с. 69]. Бог Ялмал, почитаемый как самоедами, так и остяками, представлялся в мифах в виде человеческой фигуры, высеченной из камня и лежащей в гробу; считалось, что он помогает в морских промыслах [Кушелевский, 1868, с. 113].

А.А. Дуниным-Горкавичем опубликовано несколько предметов религиозного культа из фондов Тобольского губернского музея: привезенный с р. Ляпин остяцкий каменный идол, в основе которого – плоский удлиненный камень (длина 28 см, ширина 14 см), «обернутый суконными лоскутками так, что конец его выставляется в виде головы и накрыт шапкой из черного и желтого сукна, поверх фигура одета в черное суконное пальто» [1911, с. 45]; кусок гранита, грубо отшлифованный, в виде креста длиной 21 см [Там же, с. 46]; два священных камня: первый в виде головы ребенка, второй – головы лягушки [Там же, с. 47]. Ранее эти камни находились в переднем углу юрты остяка Асынкина (Асын-кины юрты Локосовской вол. Сургутского окр.) вместе с поднесенными им шкурами лис, соболей и белок. Арте факты передал музею в 1889 г. некий Н.А. Блинов, со слов которого Л.Е. Луговским была записана легенда об их происхождении. Она связана с неудачным сватовством одного богатыря: он отсек мечом голову лягушки, которая «окаменела, как голова святой твари»; пытаясь схватить ребенка убегавшей женщины, богатырь оторвал ему голову – она также окаменела, т.к. и «ребенок был святой» [Луговский, 1894, с. 1, 3].

П.П. Инфантьев видел у вогулов сделанное из камня изображение – «небольшую каменную плитку, на которой чрезвычайно грубо было высечено подобие человеческого лица… Две дыры, долженство-вашие обозначать собой два глаза, и третья – рот, да несколько линий для бровей и носа» [1910, с. 161]. На водоразделе рек Юконда и Морда манси почитали «каменную бабу», стоявшую на возвышенном каменистом месте [Городков, 1912, с. 199]. У.Т. Сирелиусом (конец XIX в.) описан остяцкий дух-защитник «Дочь бога земли» в виде деревянной антропоморфной фигуры в одеждах, между которыми находился завернутый в полоску ткани небольшой камень – помощник духа [2001, с. 291].

В материалах начала XX в. упоминаются дух-покровитель кондинских вогулов по имени «Князь, похожий на рыжего лосенка», который жил в пещере на Денежном камне, его фигура выполнена из камня [Kannisto, Liimola, 1958, s. 167], а также хранившийся в д. Тошемка образ лося из природного камня, считалось, что он помогал в охоте [Ibid., s. 386]. А. Кан-нисто писал о почитании в качестве духа-защитника «каменного истукана», «каменного кумира»: в ходе преследования небесного лося был найден камень, для которого построили амбарчик, принесли кровавую жертву и начали его почитать [Ibid., s. 136].

В Музее истории религии и атеизма АН СССР (ныне Государственный музей истории религии) в коллекции культовых предметов ханта Дм. Дунаева из Локтокурта находилась фигура божества, основу которой составлял неолитический каменный топор (размеры 17,0 × 8,5 см) в одеждах [Гревенс, 1960].

Новые материалы о почитании духов-покровителей с основой в виде камней были получены в ходе экспедиционных исследований, проводившихся на территории ХМАО–Югры и Ямало-Ненецкого а.о. (ЯНАО) в последние 40 лет. У ляпинских манси в середине XX столетия в д. Мункес был известен дух-покровитель Ахвтас-ойка «Камень-старик»; основой фигуры Луски-ойки служил черный камень с процарапанной на нем фигурой человека «с руками и ногами» [Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 26].

В бассейне Северной Сосьвы в д. Верхнее Ниль-дино в доме К. Пакина описана фигура Ахвтас-ойки «Камня-старика», представлявшая собой кусок руды с большим содержанием железа. На нее были надеты шесть рубах из тканей различной расцветки и специально сшитая шапка из пыжика (оленьего выпоротка). В стоявшем рядом с фигурой сундуке лежал еще один камень причудливой формы, облаченный в специально сшитую рубашку [Гемуев, 1990, с. 113–115]. В д. Анеево на чердаке дома И. Ендырева в сундуке находилась женская фигура - Торум-щань . Основой ее головы являлся от «молнии и грома камень» с природным решетчатым рисунком. Камень завернут в 3 шелковых лоскута и 14 небольших платков, завязанных у горла [Там же, с. 125].

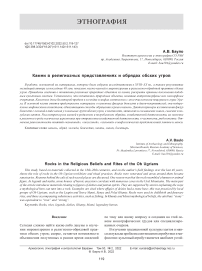

У сынских хантов хозяином р. Сыни и покровителем оленеводства считается Хоран ур-ики «Олений ненец старик» [Сынские ханты, 2005, с. 145], он же Кев-ур-ху ики или Кейв ур ху акем ики «Каменный ненец дядька старик» [Перевалова, 2002, с. 45]. Его священное место находится в нескольких километрах от д. Вытвожгорт. Вес фигуры 60–80 кг, из амбарчика ее с трудом вынимали четверо мужчин (рис. 1). Столь большой вес позволяет предполагать, что фигура выполнена из камня, привезенного, скорее всего, с Урала; выбор камня определялся его принадлежностью к какому-либо особо священному месту либо наличием на нем петроглифического изображения [Бауло, 2016б, с. 56–57].

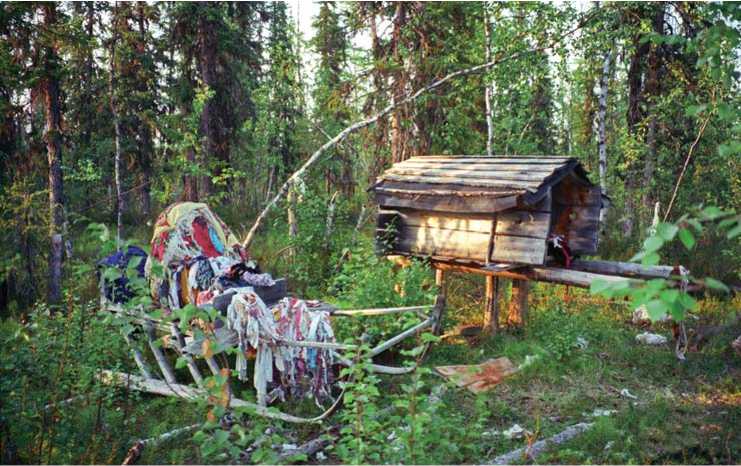

На Сыне довольно часто встречаются фигуры семейных духов-покровителей с основой из небольших кусков необработанного камня. В д. Тильтим камень был одет в рубашку зеленого цвета и малицу, опоясанную красным шнурком. В д. Ямгорт в старом доме хранится фигура семейного духа-покровителя Куртя-мовых, ее основа – плоский камень круглой формы диаметром ок. 15 см. На него надеты рубашка и ха-

Рис. 1. Фигура Хоран ур-ики «Оленьего ненца старика» на священном месте, 2000 г. Здесь и далее фото автора.

лат из желтого шерстяного сукна, который подпоясан красным шнуром. Халат и камень дополнительно обмотаны желтой тесьмой (рис. 2, а ). В д. Оволын-горт описана фигура женского божества, ее основой является камень причудливой формы (размеры 8,5 × × 6,5 см), завернутый в темную ткань и покрытый миниатюрным платком с бахромой, которая символизирует седые волосы богини. Поверх всего – халат

Рис. 2. Фигуры духов-покровителей с основой в виде камня. а – Ямгорт, 2001 г.; б – Оволынгорт, 2004 г.; в – Зеленый Яр, 2017 г.

из толстой шерстяной ткани желто-коричневого оттенка, к рукавам пришиты большие медные бубенчики, к воротнику – ложные косы из витого красного шерстяного шнура. Халат обвязан поясом из красного шерстяного шнура, к которому привязаны медный перстень и семь медных колец (рис. 2, б ). В священной нарте у д. Мувгорт хранится камень, напоминающий позвонок животного.

В бассейне р. Полуй (Приуральский р-н ЯНАО) в д. Зеленый Яр описано несколько каменных идолов, находившихся в домашних святилищах хантов. Самый простой вариант – камень, одетый в суконный кафтан или малицу (длина фигур 20–25 см) (рис. 2, в ). Зафиксирована «семейная пара»: лунг -мужчина обозначен камнем с привязанными тремя латунными бляшками (среднеазиатский орнамент), лунг -женщина – камнем, обвязанным веревкой с латунными круглыми сережками со стеклянными вставками (рис. 3).

Подобные фигуры божеств у полуйских хантов призваны «охранять» оленеводство. Один из информаторов рассказал об обстоятельствах появления каменных лунгов : «У оленевода начинает уменьшаться поголовье оленей. Тогда он едет к шаману на Полярный Урал. В Емын Кев “Святом камне” есть пещера. Человек входит в пещеру, раздевается донага и начинает вслушиваться. Шаман ему говорит: встань и слушай. Если услышишь звук важенки – будешь богат оленями, если звук самца – будешь бедным. Наш отец тоже туда ездил. Он услышал звук важенки – как будто она олененка подзывает. И после этого у него много оленей было. От этого места берут камень и держат его в доме как духа-покровителя» [Там же, с. 146]. О сядаях -покровителях – из камней, отколотых от священных утесов ненцами, упоминал С.В. Иванов [1970, с. 76].

В разрушенном временем амбарчике в бассейне р. Собтыеган (Приуральский р-н ЯНАО) хранился замечательный образ семейного божества хантов (описание по фотографии): в его основе – каменная голова с человеческими чертами, плотно обшитая куском толстого шерстяного сукна желтого цвета (подобное сукно обычно датируется первой четвертью – серединой XIX в.) (рис. 4).

Упоминания о деталях облика мифических героев-предков есть в фольклоре обских угров. Каменноглазые богатыри («семь каменноглазых женщин por ») – часто встречающееся обозначение противников героев [Мифы, предания, сказки…, 1990, с. 136, 513; Штейниц, 2009, с. 152–153]. Существовало поверье, что от величины и силы сердца зависит выносливость человека. Сердце младшего брата Богатыря-Двух-Горных-Хребтов состояло из трех каменных яиц величиной с утиное яйцо, поэтому персонажа не удалось окончательно умертвить [Kannisto, Liimola, 1958, s. 18].

Амулеты и приклады из камня

По представлениям хантов, камни «могут передвигаться с места на место и идут навстречу отдельным счастливым людям... Владельца такого камня остяки считают счастливым и удачливым человеком во всех видах промысловых занятий» [Старцев, 1926, с. 100].

Использование у остяков камней в качестве фетишей (в жертвенном сундуке среди прочего лежал камень) отмечено О. Финшем и А. Брэмом [1882, с. 373]. В 1880-х гг. К.Д. Носилов видел у одного старика-вогула на Ляпине его талисманы, хранившиеся в небольшом кошельке, среди них были обточенные камешки, по форме напоминающие головы животных.

3 cм

Рис. 4. Каменный кумир. Бассейн р. Собтыеган, 2020 г.

Рис. 3. Дух-камень. Зеленый Яр, 2002 г.

Рис. 5. Куски горного хрусталя (кварца) в составе культовых атрибутов ляпинских манси. Ямгорт, 2008 г.

Вогул Лобсинья подарил исследователю талисман – обточенный в виде маленькой лепешки камешек темно-зеленой яшмы, на одной стороне которого была изображена гагара, на другой – бобер. Этот талисман помогал вогулу в охоте [Носилов, 1997, с. 17].

В начале XX в. С.И. Руденко приобрел у вогулов на Сосьве небольшой камень с естественным отверстием внутри – т.н. громовой камень, который привязывали в качестве амулета к шаманскому бубну. Исследователь неоднократно видел в священных амбарчиках кристаллы горного хрусталя (кварца), завернутые в тряпочки [Руденко, л. 258, 277]. Подобные кристаллы встречались и автору статьи в комплексах XIX в. [Бауло, 2013, рис. 223] (рис. 5).

Среди культовых атрибутов у манси и хантов исследователи обнаруживали археологические орудия, в основном наконечники стрел или тесла эпохи неолита и ранней бронзы. Каменный черешковый неолитический наконечник стрелы находился в священном сундуке манси в д. Хурумпауль [Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 158], тесла – на святилище в бассейне старицы Норколн-урай (2014 г.), на священном месте бога-громовника Сяхыл-Торума. Подобные предметы называли Торум-санкв – «божий клин», «божья стрела». Считалось, что этими стрелами Сяхыл-Торум поражал злых духов кулей и менквов [Гемуев, 1990, с. 139], былинных эмдерских богатырей с неба поражали громовые каменные стрелы [Патканов, 1891, с. 17].

Камни в обрядах жизненного цикла и хозяйственной деятельности

Камни использовали в обрядах, связанных с рождением и смертью человека. Ляпинские манси, пока у ребенка не было зубов, на дно люльки клали нёр ахвтас – прозрачный хрустальный камень. Предполагалось, что в таком случае домовой не подойдет к малышу [Бауло, 2016а, с. 53]. Кусочек горного хрусталя в качестве оберега клали на дно колыбели и северные ханты [Соколова, 2009, с. 388]; таким оберегом мог служить и другой камень [Талигина Н.М., 2004, с. 82].

На средней Конде при выносе из жилища умершего клали на кровать нагретый в печи точильный камень [Kannisto, Liimola, 1958, s. 49]. Жители Тремъ-югана для защиты людей от покойника клали в рот мертвому ребенку камешек или кусочек кремня; ва-ховские остяки с этой же целью клали на сердце мертворожденного ребенка маленький камень [Карьялай-нен, 1994, с. 96]. У северных хантов возбранялось класть с умершим кремень, поскольку считалось, что мертвые боятся камней. У манси нельзя класть в гроб кремень и точильный камень [Соколова, 2009, с. 451– 452]. В сказании «Как человек стал смертным» говорится, что для оживления умершего человека нужно положить ему на ноги камень [Мифы, предания, сказки…, 1990, с. 75].

Камням нередко приписывали особые свойства и при их использовании в повседневном обиходе. На каменных грузилах для сетей процарапывали рисунки магического характера, что должно было обеспечить удачу в рыбном промысле [Иванов, 1954, с. 48]. По информации В.Н. Чернецова, калданно-му камню манси и ханты старались придать определенную форму. Если камень «обеспечивал» удачный лов, на нем вырезали изображение пойманной рыбы и даже приносили ему в дар небольшую жертву [Чернецов, 1971, с. 85]. На поверхность калдан-ного камня, хранящегося в музее пос. Сосьва Бере-

Рис. 6. Калданный камень с изображениями рыб. Евригорт, 2002 г.

зовского р-на ХМАО–Югры, нанесены изображения рыбы и запора с установленными в нем ловушками из прутьев [Гемуев, 1990, с. 114], на камень из д. Ев-ригорт – фигуры двух рыб (рис. 6).

Заключение

В мифологии и обрядовой практике манси и хантов камни играют важную роль фактически с момента создания человека Богом. В Сказании о сотворении мира Торум увидел камень и приложил руку к этому камню, и пошел жар от камня. Около него лежал маленький камень. Им Торум ударил по большому камню, тот рассыпался и из него вышла женщина-огонь. Затем он стал ударять камни друг о друга, развел огонь, собрал народ и стал отогревать его у огня [Мифы, предания, сказки…, 1990, с. 63].

Жизненное пространство человека насыщено природными объектами из камня. Очевидно, что у жителей таежной и болотистой местности камни включались в религиозно-обрядовую практику реже, чем у населения территорий около Уральских гор. У первых камни почитались, поскольку они были редкостью. Автор записки о «самоядцах Березовской округи» в 1790 г. сообщал: «...когда на таком месте найдет камень, где каменьев не бывает, то и почитают болваном, и жертвы приносят...» [Описание..., 1982, с. 70]. По мнению К.Ф. Карьялайнена, возможность почитания таких камней в качестве духов основана главным образом на том, что илистая и болотистая почва Приобья бедна камнями, поэтому отдельные прибившиеся к берегам рек камни обращают на себя внимание. Если половодьем выбросит на берег камень, то он может рассматриваться как таинственный предмет и восприниматься как окаменевший дух. Кусок каменного угля, приплывший со льдом, мог был воспринят как печень мифического мамонта, живущего под землей [Карьялайнен, 1995, с. 34]. У населения Приуралья, наоборот камень как «поделочный» материал играл большую роль при изго- товлении (обозначении) фигур божеств и духов-покровителей просто потому, что он был повсеместно. Скорее всего, многочисленность пещер в горах Урала способствовала формированию представлений о жизни богов в каменных домах.

Что касается хозяйственной специализации камней, то в обрядах они чаще встречаются у тех групп обских угров, которые занимаются рыболовством и оленеводством. Рыболовы нередко вылавливают неводом камни причудливой формы или же видят подобные объекты по берегам рек; оленеводы, вынужденные в летний период уводить стада на Урал, напрямую взаимодействуют с камнями.

Почитание природных объектов связано, как правило, с тем, что в их форме угадываются антропо- или зооморфные черты («хотя бы отдаленное сходство с фигурой человека или животного» [Дунин-Горкавич, 1911, с. 36]; «на Конде есть скала “Каменная старуха”, у которой, как говорят, можно узнать очертания носа» [Карьялайнен, 1995, с. 34]).

Касаясь такой характеристики богов, как «каменный», следует отметить, что она, скорее всего, включала значение «сильный». Недаром мы видим равнозначность эпитетов «каменный» и «железный»: на верхней Лозьве про лесных духов менквов говорили, что у них железная или каменная шкура [Kannisto, Liimola, 1958, s. 156–157, 218]; «богиня Алс-эква надевает железную одежду, каменную одежду, так что ей ничего не сделаешь, пуля из ружья в нее не попадет, стрела из лука в нее не попадет» [Ibid., s. 166]; васю-ганский дух звался «оформленный в камень, оформленный в железо, имеющий образ князь» [Карьялай-нен, 1995, с. 34].

Таким образом, объединение источников разного плана – исторических, этнографических, фольклорных – позволило создать на их основе специализированный очерк, в котором раскрываются общие и особенные характеристики отношения хантов и манси к природным объектам из камня и использованию каменных атрибутов в религиозно-обрядовой практике в XVIII – начале XXI в.

Список литературы Камни в религиозных представлениях и обрядах обских угров

- Баландин А.Н. Язык мансийской сказки. – Л.: Главсевморпуть, 1939. – 80 с.

- Бардина Р.К. Обские и нижнесосьвинские манси: этно-социальная история в конце XVIII – начале XXI века. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. – 150 с.

- Бауло А.В. Священные места и атрибуты северных манси в начале XXI века: этногр. альбом. – Ханты-Мансийск; Екатеринбург: Баско, 2013. – 208 с.: ил.

- Бауло А.В. Экспедиции Измаила Гемуева к манси: этнокультурные исследования в Нижнем Приобье. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016а. – Т. 1: 1983–1985 годы. – 284 с.

- Бауло А.В. Священные места и атрибуты северных хантов в начале XXI века: этногр. альбом. – Ханты-Мансийск: Тендер, 2016б. – 300 с.

- Бахрушин С.В. Остяцкие и вогульские княжества в XVI–XVII вв. – Л.: Изд-во Ин-та народов Севера, 1935. – 92 с.

- Гемуев И.Н. Мировоззрение манси: Дом и Космос. – Новосибирск: Наука, 1990. – 232 с.

- Гемуев И.Н., Сагалаев А.М. Религия народа манси. Культовые места XIX – начала XX в. – Новосибирск: Наука, 1986. – 190 с.

- Георги И.Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов. – СПб., 1776. – Ч. 1. – 89 с.

- Героический эпос манси (вогулов): Песни святых покровителей / сост. Е.И. Ромбандеева, Т.Д. Слинкина. – Хан-ты-Мансийск: Принт-класс, 2010. – 648 с.

- Глушков И.Н. Чердынские вогулы // ЭО. – 1900. – Т. 15, вып. 2. – С. 15–78.

- Гондатти Н.Л. Следы языческих верований у инородцев Северо-Западной Сибири. – М.: [Тип. Потапова], 1888. – 91 с. Городков Б. Река Конда. – М.: [б.и.], 1912. – 249 с. – (Землеведение; т. 19, кн. 3/4).

- Гревенс Н.Н. Культовые предметы хантов // Ежегодник Музея истории религии и атеизма АН СССР. – М.; Л.: АН СССР, 1960. – Вып. 4. – С. 427–438.

- Дунин-Горкавич А.А. Тобольский Север. – Тобольск: [Губ. тип.], 1911. – Т. 3. – 51 с.

- Иванов С.В. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX – начала XX в. – М., Л.: Наука, 1954. – 839 с. – (ТИЭ, нов. сер.; т. 22).

- Иванов С.В. Скульптура народов Севера Сибири XIX – первой половины XX в. – Л.: Наука, 1970. – 296 с.

- Инфантьев П.П. Путешествие в страну вогулов. – СПб.: [Изд. Н.В. Ельманова], 1910. – 200 с.

- Источники по этнографии Западной Сибири / публ. Н.В. Лукиной, О.М. Рындиной. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1987. – 280 с.

- Карьялайнен К.Ф. Религия югорских народов / пер. с нем. и публ. Н.В. Лукиной. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1994. – Т. 1. – 151 с.; 1995. – Т. 2. – 282 с.

- Кастрен М.А. Путешествие по Лапландии, Северной России и Сибири (1838–1844, 1845–1849) // Магазин землеведения и путешествий. – М., 1860. – Т. VI, ч. II. – 436 с.

- Кушелевский Ю.И. Северный полюс и земля Ямал. – СПб.: [Тип. МВД], 1868. – 156 с.

- Луговский Л.Е. Легенда, связанная с двумя остяцкими идолами из коллекции «принадлежностей шаманского культа» в Тобольском губернском музее // Ежегодник Тобол. губ. музея. – 1894. – Вып. 2. – С. 1–3.

- Мифы, предания, сказки хантов и манси / пер. с хант., манс., нем., сост., предисл., примеч. Н.В. Лукиной. – М.: Наука, 1990. – 568 с.

- Мифы, сказки, предания манси (вогулов) / сост. Е.И. Ромбандеева. – Новосибирск: Наука, 2005. – 475 с. – (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; т. 26).

- Новицкий Гр. Краткое описание о народе остяцком. – Новосибирск: Новосибгиз, 1941. – 107 с.

- Носилов К.Д. У вогулов: очерки и наброски. – Тюмень: СофтДизайн, 1997. – 304 с.

- Огрызко И.И. Христианизация народов Тобольского Севера в XVIII в. – Л.: Изд-во Ленингр. гос. пед. ин-та, 1941. – 147 с.

- Описание Тобольского наместничества. – Новосибирск: Наука, 1982. – 321 с.

- Патканов С.К. Тип остяцкого богатыря по остяцким былинам и героическим сказаниям. – СПб., 1891. – 75 с.

- Перевалова Е.В. Войны и миграции северных хантов (по материалам фольклора) // Урал. историч. вестн. – 2002. – № 8. – С. 36–58.

- Руденко С.И. Угры и ненцы Нижнего Приобья // Архив РАН (СПб.). Ф. 1004. Оп. 1. Ед. хр. № 66.

- Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г.Ф. Миллера. – Новосибирск: Сибирский Хронограф, 1996. – 310 с. – (История Сибири. Первоисточники; вып. VI).

- Сирелиус У.Т. Путешествие к хантам / пер. с нем. и публ. Н.В. Лукиной. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2001. – 344 с.

- Соколова З.П. Пережитки религиозных верований у обских угров // Религиозные представления и обряды народов

- Сибири в XIX – начале XX века. – М.: Наука, 1971. – С. 211– 238. – (Сб. МАЭ; т. 27).

- Соколова З.П. Ханты и манси: взгляд из XXI в. – М.: Наука, 2009. – 756 с.

- Старцев Г. Остяки. – Л.: Прибой, 1928. – 152 с.

- Сынские ханты / Г.А. Аксянова, А.В. Бауло, Е.В. Перевалова, Э. Рутткаи, З.П. Соколова, Г.Е. Солдатова, Н.М. Талигина, Е.И. Тыликова, Н.В. Федорова. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – 352 с.

- Талигина Е.Л. Топонимы Сынского края // Народы Северо-Западной Сибири. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2002. – Вып. 10. – С. 70–77.

- Талигина Н.М. Обряды жизненного цикла у сынских хантов. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2004. – 176 с.

- Финш О., Брэм А. Путешествие в Западную Сибирь. – М., 1882. – 540 с.

- Чернецов В.Н. Наскальные изображения Урала. – М.: Наука, 1971. – Ч. 2. – 120 с. – (САИ; В 4-12).

- Штейниц В. Тотемизм у остяков в Сибири / пер. с нем. Н.В. Лукиной. – Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2009. – Вып. 3. – С. 151–164. – (Археология и этнография Приобья: мат-лы и исслед.).

- Kannisto A., Liimola M. Wogulische Volksdichtung. – Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1951. – Bd. 1: Texte mythischen Inhalts. – 483 s.

- Kannisto A., Liimola M. Materialien zur Mythologie der Wogulen. – Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1958. – 444 s. – (MSFOu; vol. 113).

- Munkácsi B. Vogul népköltési gyüjtemény. – Budapest, 1896. – [T.] IV. – 440 о.