Кареноидные изделия в палеолитических индустриях Центральной Азии

Автор: Колобова К.А., Кривошапкин А.И., Павленок К.К.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 (60), 2014 года.

Бесплатный доступ

Вплоть до 70-х гг. XX в. предметы кареноидного облика интерпретировались как орудия (скребки или резцы), однако в последние десятилетия все чаще они стали рассматриваться в качестве нуклеусов для получения пластинок с непрямым профилем. Подобные изделия являются компонентом «ориньякоидных» индустрий Евразии. Юго-Восточной границей их распространения до недавнего времени считалась территория южной части Афгано-Таджикской депрессии, но полученные в ходе новейших исследований на западе Центральной Азии материалы позволяют переместить ее на северо-западную окраину Высокой Азии. На этой территории кареноидные изделия наиболее типичны для комплексов кульбулакской культуры (от 35-30 тыс. л.н. до 20 тыс. л.н. и, возможно, позднее). Сопоставление данных комплексов с условно синхронными ориньякскими индустриями Леванта, Загроса и Горного Алтая показало наличие единого с ближне- и средневосточными индустриями тренда развития при определенной региональной специфике.

Верхний палеолит, западная часть центральной азии, кареноидная технология, "ориньякоидные" индустрии

Короткий адрес: https://sciup.org/14523068

IDR: 14523068 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Кареноидные изделия в палеолитических индустриях Центральной Азии

Кареноидная технология, нацеленная на производство пластинок с непрямым профилем, традиционно ассоциируется c верхне- и эпипалеолитическими индустриями Европы, Ближнего и Среднего Востока. Согласно устоявшимся представлениям, кареноидные изделия (в значительном количестве) являются обязательным, но не единственным компонентом ориньяк-ских комплексов [Lucas, 2006]. Они достаточно широко распространены на территории Евразии: в Западной и Восточной Европе, на Ближнем и Среднем Востоке, Кавказе, Русской равнине [Belfer-Cohen, Bar-Yosef, 1999; Demidenko, Otte, 2001–2002; Le Brun-Ricalens, 2005; Noiret, 2005; Golovanova, Dronichev, 2012]. Северо-восточной границей распространения кареноид-ных изделий до недавнего времени был Горный Алтай [Деревянко, 2001]. Однако единичные экземпляры отмечены в комплексах Дербинского залива Красноярского водохранилища (р. Енисей) [Харевич, Акимова, Стасюк, 2010]. Юго-Восточной границей распространения кареноидных предметов до недавнего време-

Археология, этнография и антропология Евразии 4 (60) 2014

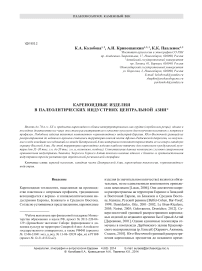

Рис. 1. Расположение верхнепалеолитических памятников Памиро-Тянь-Шаня.

ни считалась территория южной части Афгано-Таджикской депрессии [Davis, 2004; Виноградов, 2004]. Результаты археологических работ последнего десятилетия в предгорьях Западного Памиро-Тянь-Шаня (рис. 1) позволяют переместить эту границу вплоть до северо-западной окраины Высокой Азии. Расширение ареала кареноидной технологии влечет за собой переосмысление культурных процессов на территориях Ближнего, Среднего Востока и западной части Центральной Азии в верхнепалеолитическую эпоху.

Критерии выделения кареноидных изделий и некоторые вопросы терминологии

Употребление термина «carène» имеет долгую историю. Впервые он был применен E. Пьетт и Ж. Де Ла Порт в 1894 г. [Le Brun-Ricalens, 2005] для подчеркивания специфичного D-образного изгиба профиля скребков. Благодаря удачно выбранной аналогии, а также тому, что кареноидные изделия оказались одним из основных маркирующих компонентов ориньякского комплекса, термин до статочно скоро стал общепринятым [Sonneville-Bordes, Perrot, 1954; Movius, Brooks, 1971; Perpère, 1972; Tixier, Inizan, 1981; Bergman, 1987, p. 16–156; Tixier, 1991; Hays, Lucas, 2000; Le Brun-Ricalens, 2005].

Предметы кареноидного облика с момента их первоначального определения и вплоть до 70-х гг. XX в. рассматривались как орудия, а их типологическая дифференциация (скребки или резцы) также подразумевала в основном лишь орудийную де- ятельность [Sonneville-Bordes, Perrot, 1954; Movius, Brooks, 1971; Perpère, 1972]. Позже стали предприниматься попытки выделения нуклеусов и орудий в категории кареноидных изделий. При этом исследователи отмечали, что точное определение может дать только трасологический анализ [Goring-Morris, 1980; Bergman, 1987, p. 12; Belfer-Cohen, Grosman, 2007]. Более того, как подчеркивал К. Бергман, выделить однозначные и четкие критерии для интерпретации кареноидных изделий как орудий либо ядрищ невозможно, поскольку большое значение имеют культурный и адаптационный контексты отдельных комплексов [Bergman, 2003].

Дифференциация предметов такой морфологии в большинстве случаев была обусловлена типом заготовки. Согласно доминировавшей исследовательской парадигме, все кареноидные изделия из сколов автоматиче ски попадали в категорию орудий [Bergman, 1987, p. 12; Belfer-Cohen, Grosman, 2007], а из отдельностей сырья признавались нуклеусами для получения пластинок без подчеркивания их типологической специфики. Разработка и использование в последние десятилетия методик раскопок, обеспечивающих большую тщательность полевых исследований, привели к обнаружению значительного количества мелких пластинчатых заготовок с непрямым профилем (в т.ч. и ретушированных) в комплексах с кареноидны-ми предметами. Применение аппликационного метода показало, что пластинки с изогнутым либо закрученным профилем в большинстве случаев были получены с кареноидных изделий [Hays, Lucas, 2000; Le Brun-Ricalens, 2005; Belfer-Cohen, Grosman, 2007]. Несмот- ря на то что в 1978 г. было предложено использовать термин «кареноидный нуклеус» [Sachse-Kozlowska, 1982], вплоть до настоящего времени исследователи предпочитают сохранять при описании классические типологические определения, вкладывая в них, однако, технологический смысл [Hays, Lucas, 2000; Le Brun-Ricalens, 2005; Brou, Le Brun-Ricalens, 2006; Belfer-Cohen, Grosman, 2007; Dinnis, 2008].

Таким образом, типологически устоявшиеся варианты кареноидных изделий (концевые скребки, скребки с «носиком» и с «плечиками», резцы типа бюске и вашон, скребла рабо) [Sonneville-Bordes, Perrot, 1954; Sachse-Kozlowska, 1982] в большинстве проанализированных в последнее время случаев определяются как специфическая разновидность призматических нуклеусов для получения мелкопластинчатых заготовок [Lucas, 2006; Dinnis, 2008]. Однако не следует абсолютно все кареноидные предметы рассматривать исключительно в качестве нуклеусов. Бесспорно, изделия подобной морфологии использовались и как орудия [Le Brun-Ricalens, 2005].

Прежде всего необходимо определиться с нашим подходом к кареноидным изделиям. Предметы данного морфологического облика в рассматриваемых индустриях западной части Центральной Азии интерпретируются нами как нуклеусы по следующим причинам. Во-первых, в материалах культурных слоев изучаемых верхнепалеолитических стоянок было обнаружено большое количество мелких пластинок с непрямым профилем, многие из которых использовались в качестве заготовок орудий. Происхождение данных сколов в значительной степени связано с расщеплением кареноидных изделий. Во-вторых, проведенные трасологические исследования кареноидных изделий со стоянок Кульбулак и Додекатым-2 показали, что на них нет следов использования в качестве каких-либо орудий [Колобова, Кривошапкин, Флас и др., 2011; Колобова, Кривошапкин, Деревянко, Исламов, 2011]. В-третьих, в русскоязычной специальной литературе отсутствует устоявшаяся традиция определения кареноидных предметов в качестве орудий (в отличие от франкоязычной и англоязычной научных школ), что позволяет интерпретировать их как нуклеусы без замещения терминов.

Подобный подход аналогичен позиции ряда исследователей, рассматривающих кареноидные изделия в рамках технологического аспекта [Bordes, 2006; Teyssandier, Bon, Bordes, 2010], но остается дискуссионным. Так, А. Бельфер-Коэн и Л. Гроссман полагают, что в таком случае теряется важная информация, которую можно получить при подразделении данных предметов на нуклеусы и орудия. При этом признается, что четких критериев для их разграничения не выработано [Belfer-Conen, Grosman, 2007]. По нашему мнению, в тех случаях, когда имеются мак- ропризнаки, свидетельствующие об использовании кареноидного предмета в качестве орудия, его можно включать в орудийный набор изучаемой коллекции, тем самым сохраняя всю фиксируемую типологическую вариабельность каменной индустрии. Это согласуется с точкой зрения Г. Лукаса, считающего большинство кареноидных изделий нуклеусами, что, однако, не исключает их дальнейшей утилизации в качестве орудий [Lucas, 2006]. Конечно, необходимо учитывать дополнительные факторы, сопутствующие кареноидной технологии, а именно, наличие в коллекциях пластинок с непрямым профилем и орудий на них [Goring-Morris, 1980].

Кареноидные нуклеусы в нашем понимании обладают следующими характеристиками:

-

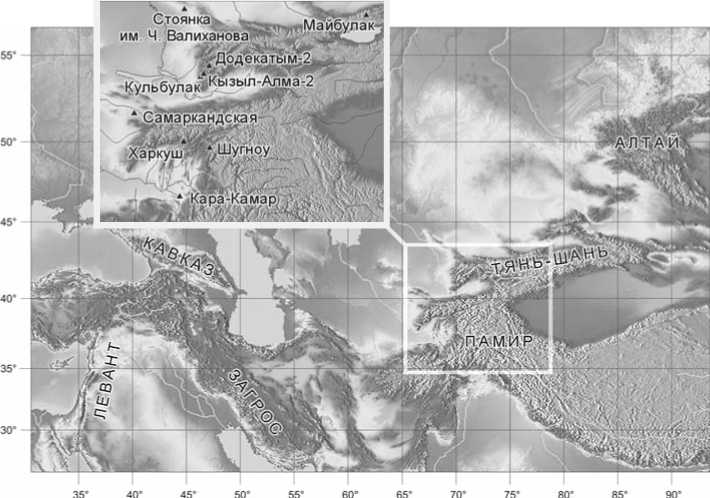

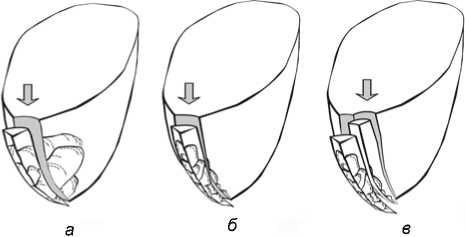

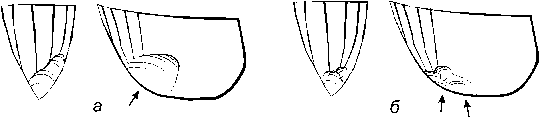

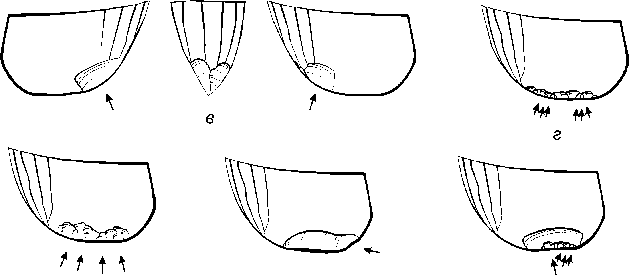

1) принцип расщепления – объемный (рис. 2);

-

2) фронт ядрища изогнут в профиле, что придает килевидный облик изделию;

-

3) зона ударной площадки, с которой производились целевые снятия, образует в плане четко выраженную плавную дугу;

-

4) ядрища предназначены исключительно для получения мелких пластинчатых заготовок (шириной до 12 мм включительно).

Кареноидная технология не является одновариантной, а включает ряд разновидностей (схем расщепления), в той или иной мере свойственных различным географическим и культурным ареалам [Le Brun-Ricalens, 2005]. Варианты расщепления карено-идных нуклеусов, характерные для верхнепалеолитических индустрий западной части Центральной Азии, описываются ниже.

В качестве заготовок для кареноидных ядрищ использовались как отдельности сырья, так и сколы различной морфологии, обычно массивные в поперечном сечении. Если нуклеус, обладающий перечисленными характеристиками, изготовлен из отдельности сырья,

Рис. 2. Характеристики кареноидных нуклеусов. а – изогнутость фронта расщепления в профиль; б – зона снятия пластинок в плане образует дугу.

бв

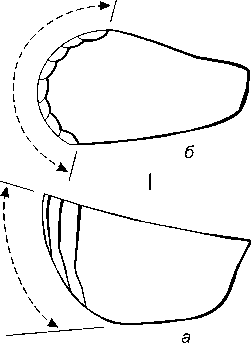

Рис. 3. Кареноидные нуклеусы на сколах поперечной ( а ) и продольной ( б, в ) ориентации.

то он определяется как простой кареноидный. Ядрище на сколе, у которого фронт расщепления располагается между вентральной и дорсальной плоскостями изделия, а в роли площадки выступает его вентральная (в редких случаях дорсальная) поверхность, определяется как кареноидное на сколе поперечной ориентации (рис. 3, а ). Нуклеусы с такими характеристиками типологически наиболее близки кареноидным (нукле-видным) скребкам, выделяемым, согласно традиции, в западно-европейских и ближневосточных комплексах. Если фронт расщепления ядрища, изготовленного из скола, ориентирован таким образом, что ударной площадкой служила одна из продольных или поперечных граней, а в процессе утилизации выбирался полезный объем нуклеуса относительно параллельно вентральной и дорсальной плоскостям заготовки, то ядрище определяется как кареноидное на сколе продольной ориентации (рис. 3, б, в ). Такие нуклеусы отличает ограниченность ширины фронта толщиной заготовки, поэтому выраженность дуги ударной площадки может быть не столь явной. Этим изделиям наиболее близки кареноидные резцы европейской и ближневосточной классификаций.

Кареноидные изделия в комплексах верхнепалеолитической кульбулакской культуры

До последнего времени, в соответствии с принятой парадигмой, исследователи палеолита западной части Центральной Азии (Средней Азии) рассматривали немногочисленные верхнепалеолитические индустрии как разрозненные комплексы с мозаичными характеристиками, имеющими, тем не менее, локальное происхождение [Davis, Ranov, 1999]. Общими чертами данных индустрий были архаичный облик, как следствие «доживания» мустьерской эпохи и продолжительного применения галечных техник раскалывания, а также отсутствие микро- и мелкопластинчатой техники расщепления [Ранов, Несмеянов, 1973; с. 17– 19; Джуракулов, 1987, с. 124–125; Коробкова, Джура-кулов, 2000; Шнайдер, Хошимов, 2013].

В результате, практически каждый верхнепалеолитический объект региона рассматривался как отдельное культурное явление [Абрамова, 1984] (за исключением памятников самаркандской группы). В качестве параллелей им обсуждались преимущественно сибирские финальноплейстоценовые стоянки, присутствие значительного компонента «архаичных» типов орудий на которых долгое время также рассматривалось не в адаптационно-функциональном аспекте, а как индикатор культурного стазиса, обусловившего длительное существование среднепалеолитических стратегий жизнеобеспечения [Абрамова, 1984; Коробкова, Джуракулов, 2000; Таймагамбетов, Ожерельев, 2008].

Изучение новых (Додекатым-2, Кызыл-Алма-2) и ранее известных ключевых (Кульбулак, Шугноу) памятников верхнего палеолита в западной части Центральной Азии создало условия для пересмотра картины происхождения и развития верхнепалеолитических индустрий региона. На основе значительного технологического и технико-типологического сходства в первичном расщеплении, составе орудий и вторичной обработке каменных изделий этих индустрий была определена их принадлежность к одной культуре, названной кульбулакской (см. рис. 1). В данных комплексах отмечается ориентированность расщепления на мелкопластинчатое скалывание, осуществляемое в рамках двух основных техник: призматической моноплощадочной, включающей кареноидную технологию расщепления, и торцовой. Их соотношение направленно изменялось на разных этапах существования кульбулакской культуры. При этом наиболее яркой и типичной для нее является кареноидная технология. В орудийных наборах комплексов присутствуют специфичные типы орудий: скребки вентральные и с шипом, ортогональные долотовидные орудия, пластинки дюфур и с притупленным краем, микроострия (типа арженех), неравносторонние треугольные микролиты.

В процессе своего развития кульбулакская культура прошла несколько этапов, связанных с появлением, становлением, расцветом и замещением каре-ноидной технологии. Ранний этап (Кызыл-Алма-2, слой 2.2 Кульбулака, слои 2–4 Шугноу) характеризуется преобладанием плоскостного моно- и биполярного параллельного расщепления. Отмечается либо полное отсутствие (Шугноу, слой 4), либо наличие незначительного количества (Кызыл-Алма-2, Куль-булак, слой 2.2, Шугноу, слои 2, 3) кареноидных нуклеусов для получения пластинок с непрямым профилем. В орудийных наборах присутствуют единичные пластинки с ретушью и пластинки дюфур. По предварительным оценкам, данный этап может быть датирован в пределах 35–30 тыс. л.н. (некалиброванные значения).

Для развитого этапа (слой 2.1 Кульбулака, слой 1 Шугноу и слой 5 Додекатыма-2) характерно преобладание призматического раскалывания для получения пластинчатых и мелкопластинчатых заготовок. При этом среди призматических ядрищ ведущую роль играют нуклеусы кареноидного облика для производства пластинок с непрямым профилем. Пластинки, в т.ч. и с непрямым профилем, составляют значительную долю сколов. В орудийных наборах присутствуют пластинки с ретушью, дюфур, с притупленным краем, микроострия (типа арженех Среднего Востока) и единичные треугольные микролиты. Возраст индустрий 25–30 тыс. лет.

Заключительный этап (слои 2–4 стоянки Доде-катым-2) характеризуется уменьшением роли каре-ноидного расщепления в индустриях. Кареноидные ядрища замещаются призматическими моноплоща-дочными нуклеусами для производства пластинок с прямым профилем, которые становятся доминирующими. Среди пластинок значительна доля сколов с непрямым профилем, однако она уменьшается. Ведущая роль в орудийных наборах принадлежит треугольным микролитам, пластинкам с притупленным краем и микроостриям с ретушью (арженех). Для начала данного этапа имеются даты в интервале 23– 21 тыс. л.н. (некалиброванные значения), его окончание можно связывать со временем значительно позднее 20 тыс. л.н.

Таким образом, в рамках комплексов кульбулак-ской культуры кареноидная технология является обязательным составляющим элементом.

Кареноидные нуклеусы в индустриях исследуемых памятников подразделяются на три типа (табл. 1): простые (на отдельностях сырья), на сколах поперечной ориентации, типологически аналогичные каре-ноидным скребкам, и на сколах продольной ориентации, типологически близкие кареноидным резцам типа вашон [Arrighi et al., 2006; Dinnis, 2008]. Были выделены их вариации в зависимости от количества фронтов расщепления. Кроме перечисленных типов, ни в одном комплексе не зафиксировано ни одного ка-реноидного предмета другого облика. На основе атрибутивного анализа этих изделий удалось восстановить основные этапы утилизации нуклеусов данной типологической принадлежности.

Выбор заготовки (сырье, форма). Как показывает проведенный анализ, кареноидные нуклеусы оформлялись преимущественно на качественном сырье. В исследуемом регионе таковым является кремень. На памятниках Кульбулак и Шугноу тенденция предпочтения кремневых заготовок для изготовления каре-ноидных ядрищ наиболее явно выражена. На стоянке Кульбулак, где было до ступно кремневое и эффузивное сырье, в слое 2.1 такие нуклеусы составляют 96,7 % (60 экз.). В культурных слоях Шугноу фиксируется увеличение доли кремневых ядрищ в рамках кареноидного расщепления снизу вверх по разрезу (28,5 % в слоях 3, 2 и 78,5 % в слое 1). В комплексах стоянок Додекатым-2 и Кызыл-Алма-2 все кареноид-ные изделия изготовлены из кремневого сырья.

В каче стве заготовок для кареноидных нуклеусов в рассматриваемых индустриях предпочитались изначально треугольные в продольном сечении отдельности кремня либо сколы, имеющие узкие торцы для будущей организации фронта расщепления. В большинстве случаев фронт имел треугольную форму. При этом его длина обычно превышала ширину. Только в комплексах развитого этапа кульбу-лакской культуры (слой 1 Шугноу, слой 5 Додекаты-ма-2) отмечается возрастание доли широкофронтальных кареноидных изделий, с трапециевидными в плане фронтами.

Оформление ударной площадки. Оно часто зависело от выбора заготовки. Если ударной площадкой

Таблица 1. Cостав кареноидных нуклеусов в верхнепалеолитических индустриях Западного Памиро-Тянь-Шаня

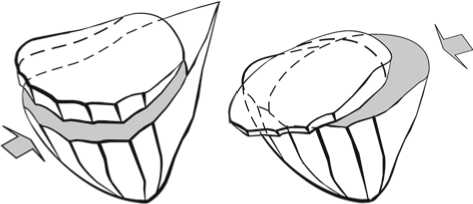

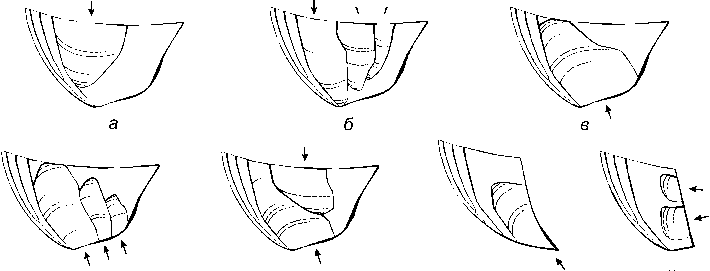

Инициация расщепления. На узком торце заготовки подготавливалось ребро при помощи ретуши либо сколов (см. рис. 4, а ), за исключением тех случаев, когда изначальная форма заготовки соответствовала необходимым критериям. Расщепление начиналось с реализации ребра в один либо несколько приемов (см. рис. 4, б , в ). Об этом свидетельствуют мелкие ре-берчатые и полуреберчатые сколы. Точно установить их принадлежность именно кареноидным ядрищам, а не, например, мелким торцовым, достаточно проблематично без применения аппликационного метода. Поэтому явными свидетельствами служат нуклеусы,

Рис. 4. Этап инициирования расщепления кареноидных нуклеусов ( а–в ) и варианты снятия с них таблеток ( г–д ). а – создание ребра; б – реализация ребра; в – продолжение расщепления; г – снятие с фронта; д – с контрфронта.

первоначальное ребро на которых не удалось удалить, например, из-за дефектов, возникших в процессе расщепления (рис. 8, 2, 3 ). В большинстве случаев на ка-реноидных ядрищах образовывались один фронт и одна ударная площадка. Однако практически в каждой коллекции присутствуют двуплощадочные нуклеусы (см. рис. 5, 3, 7, 9, 10 ).

Подживление в процессе редукции. Для создания и поддержания необходимой формы фронта и выпукло сти ударной площадки применялись латеральные и фронтально-латеральные снятия сколов (рис. 9) различной модификации (см. рис. 6, 1, 5, 6, 8–12 ; 8, 1, 4–10 ). Латеральные снятия с ударных площадок удаляли угол между фронтом и лате-ралью нуклеуса, тем самым создавая условия для реализации призматического принципа расщепления и ограничивая вероятность получения сколов с закрученными профилями. В не скольких случаях латеральные снятия массивных сколов привели к созданию изделий, типологически близких каре-ноидным скребкам с «рыльцем» или с «плечиками». Идентифицировать латеральные технические сколы, принадлежащие кареноидной технологической схеме, достаточно сложно, кроме тех случаев, когда направление негативов пластинчатых снятий на фронте не совпадает с направлением снятия технического скола (см. рис. 6, 2–4, 7 ). Фронтально-латеральные подправки – наиболее широко распространенный прием при оформлении кареноидных нуклеусов (табл. 2). Следует отметить, что большая часть ка-реноидных ядрищ на сколах продольной ориентации также имеет негативы латеральных сколов, аналогичных сколам с нуклеусов других модификаций (см. рис. 7, 3, 6, 9, 10 ). Для поддержания килевидной формы ядрищ (при утилизации нуклеусов с треугольными в плане фронтами) (рис. 10) использовались различные приемы подправки их базальной части (см. рис. 5, 5, 8 ; 6, 1 , 9 ; 7, 3–5 , 7, 8 ; 8, 4, 6 ). Чаще всего применялись ретуширование и подправка сколами.

Ранее было отмечено, что в большинстве случаев фиксируется треугольная форма фронта кареноид-ных ядрищ в сочетании с его локализацией на узком конце заготовки. В некоторых индустриях Старого Света это является свидетельством адаптации технологии первичного расщепления к изначальной форме каменного сырья [Zwyns, Flas, 2010]. Следует отметить, что в процессе подготовки к эксплуатации преядрища (в большинстве случаев угловатые желваки) претерпевали значительные модификации, поскольку на них практически не отмечается наличие первичных поверхностей. Таким образом, можно заключить, что кареноидное расщепление в рассматриваемых индустриях не является по своей сути следствием технологической адаптации к форме каменного сырья.

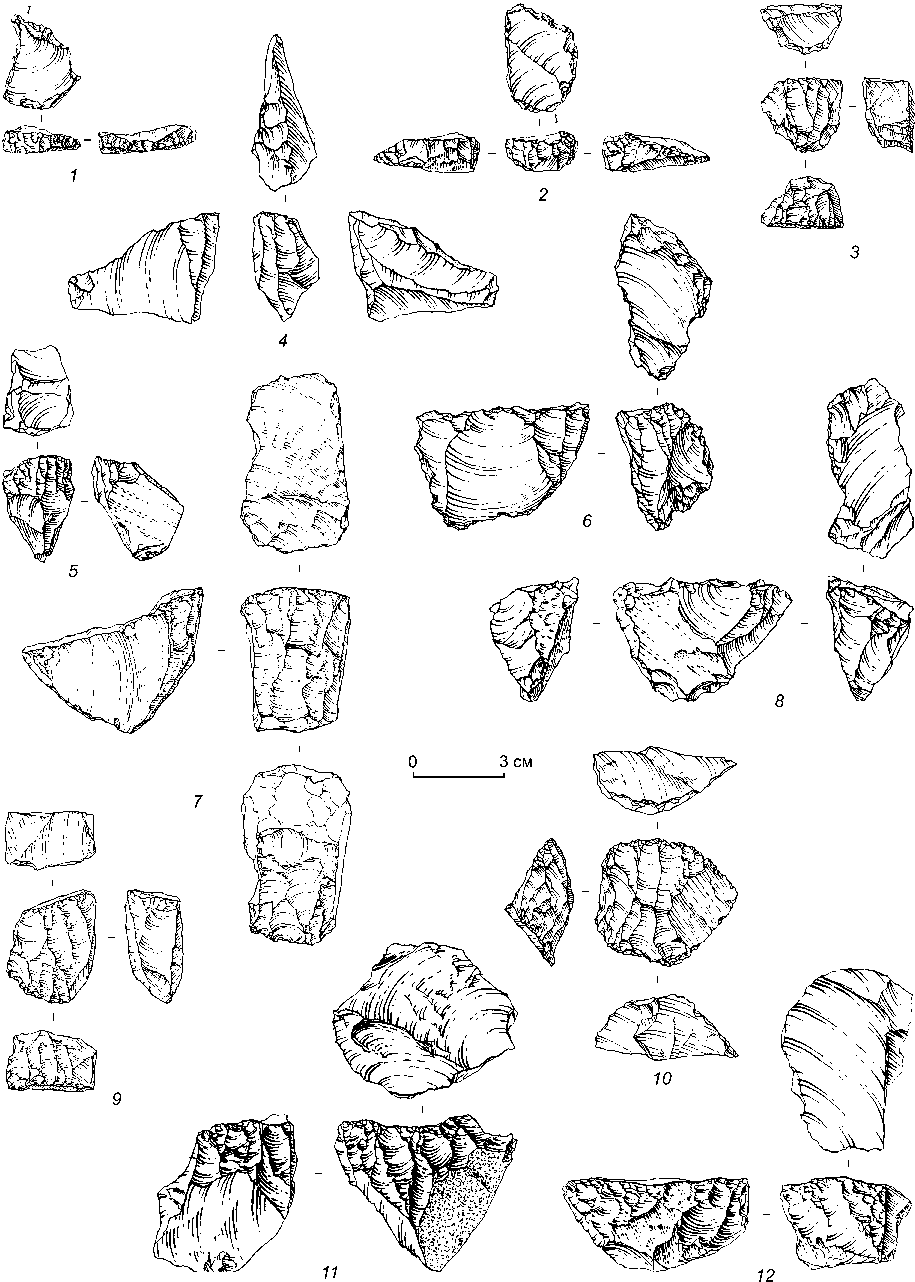

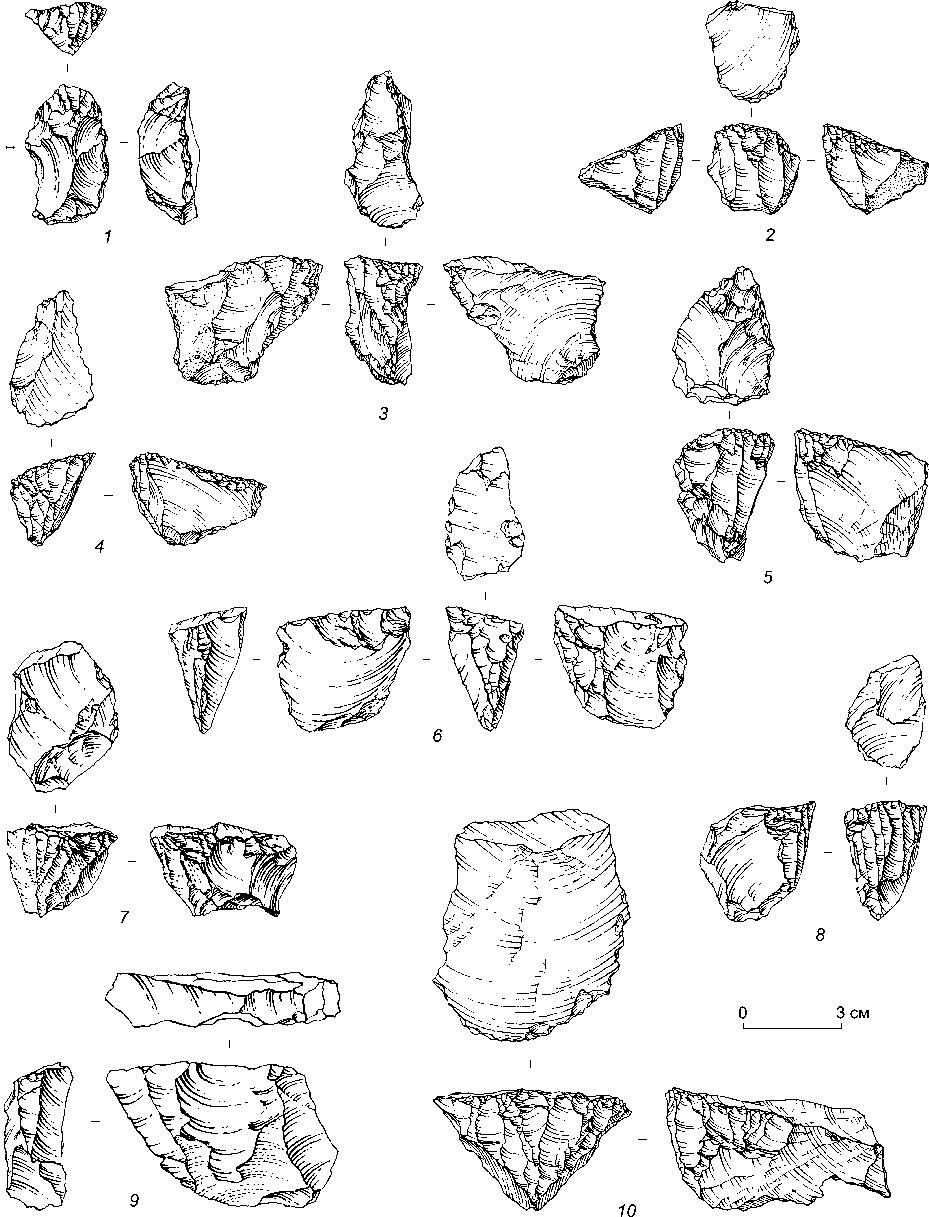

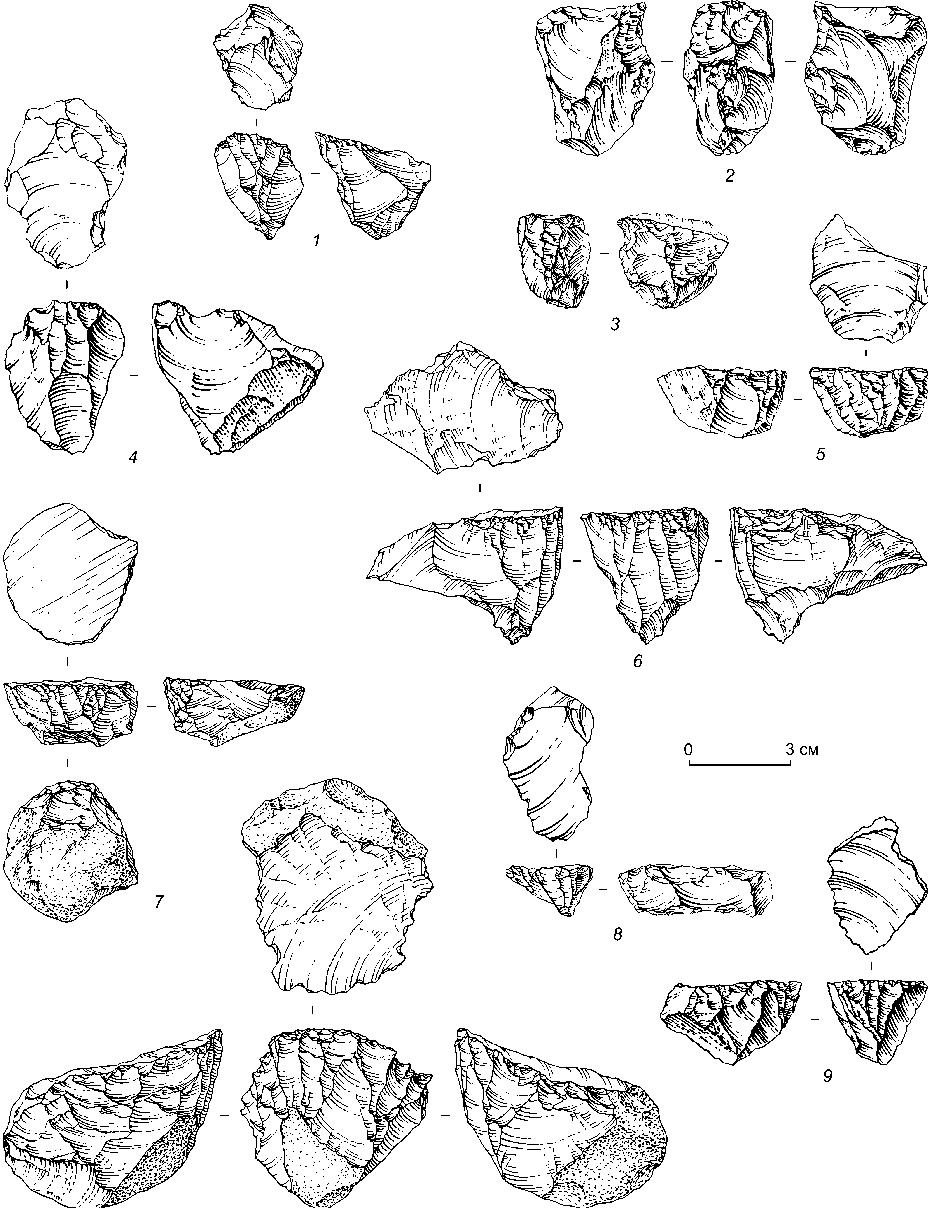

Рис. 5. Кареноидные нуклеусы и технические сколы из индустрий кульбулакской культуры.

1, 2, 4–6, 8 – слой 2.1 стоянки Кульбулак; 3 – слой 1 стоянки Шугноу; 7 – слой 4 стоянки Додекатым-2; 9, 11, 12 – слой 5 стоянки

Додекатым-2; 10 – слои 2, 3 стоянки Шугноу.

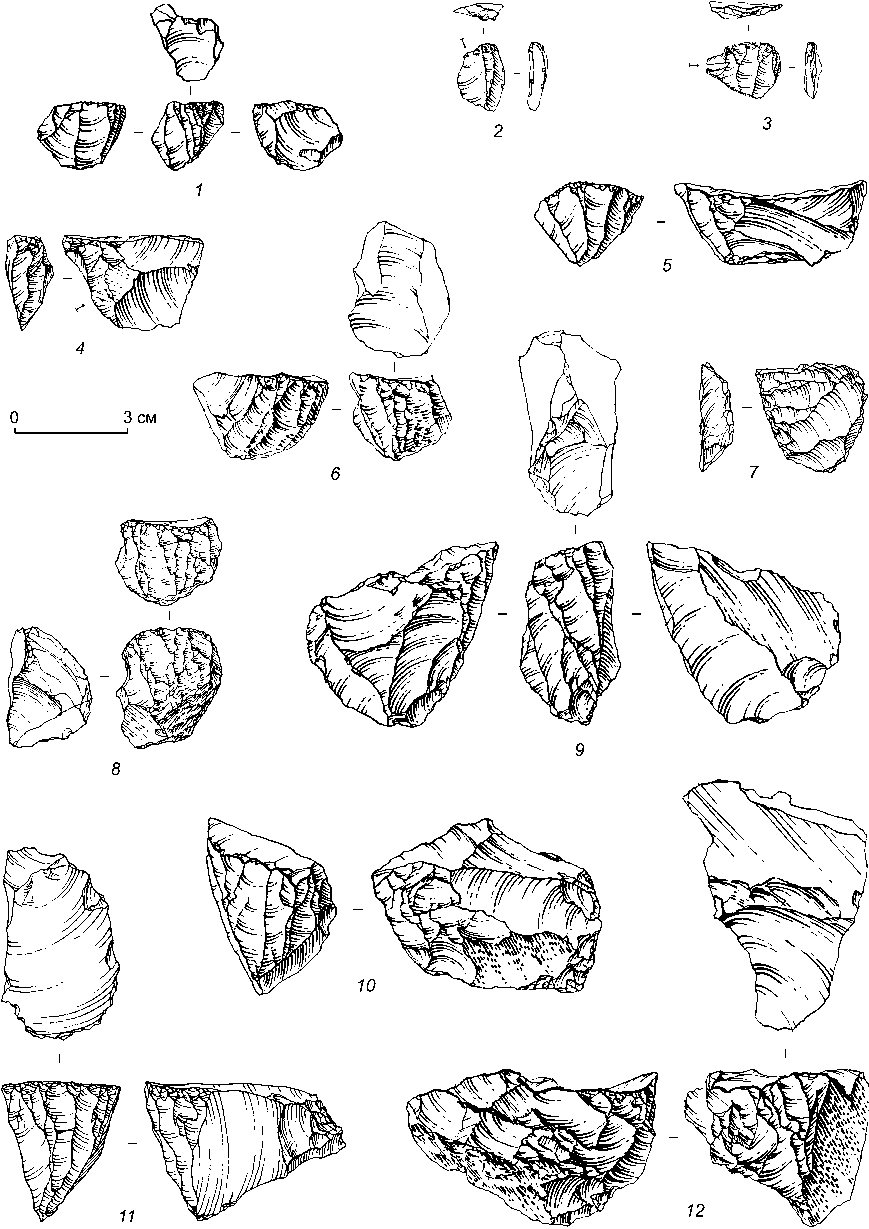

Рис. 6. Кареноидные нуклеусы и технические сколы из индустрий кульбулакской культуры.

1–5, 9, 10 – слой 2.1 стоянки Кульбулак; 6, 8, 12 – слой 5 стоянки Додекатым-2; 7, 11 – слой 1 стоянки Шугноу.

Рис. 7. Кареноидные нуклеусы и технические сколы из индустрий кульбулакской культуры.

1, 7–9 – слой 2.1 стоянки Кульбулак; 2–5 – слой 1 стоянки Шугноу; 6 – стоянка Кызыл-Алма-2; 10 – слои 2, 3 стоянки Шугноу.

Рис. 8. Кареноидные нуклеусы и технические сколы из индустрий кульбулакской культуры.

1–4, 9 – слой 2.1 стоянки Кульбулак; 5 – слой 5 стоянки Додекатым-2; 6, 7, 10 – слой 1 стоянки Шугноу; 8 – стоянка Кызыл-Алма-2.

Таблица 2. Частота применения подправок кареноидных нуклеусов в индустриях Западного Памиро-Тянь-Шаня

|

Комплексы кульбулакской культуры |

Оформление латералей |

Оформление килей |

Снятие таблеток |

|||

|

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

|

|

Кульбулак, сл. 2.1 |

41 |

66,1 |

18 |

29 |

20 |

32,2 |

|

Кульбулак, сл. 2.2 |

1 |

50 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Шугноу, сл. 1 |

16 |

57 |

3 |

10,7 |

6 |

21,4 |

|

Шугноу, сл. 2, 3 |

4 |

57 |

2 |

28 |

1 |

14,2 |

|

Додекатым-2, сл. 5 |

3 |

43 |

1 |

14 |

1 |

14,2 |

|

Додекатым-2, сл.4 |

2 |

50 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Додекатым-2, сл. 2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

25 |

I 4

ж

е

д

г

Рис. 9. Варианты латеральных подправок кареноидных нуклеусов.

а – единичным сколом с ударной площадки; б – множественными сколами с ударной площадки; в – единичным сколом с базальной части; г – множественными сколами с базального основания; д – альтернативными сколами с ударной площадки и базальной части; е, ж – сколами с контрфронта.

Рис. 10. Варианты подправок базальной части кареноидных ядрищ.

а – единичным сколом с основания на фронт; б – множественными сколами с основания на фронт; в – симметричными сколами «от ребра» на фронт; г, д – ретушью и сколами различных модификаций; е – сколом с контрфронта по килю; ж – сочетанием скола и ретуширования.

Прекращение расщепления. Чаще всего утилизация нуклеусов рассматриваемого типа прекращалась без видимых причин. Среди диагностируемых оснований для завершения их эксплуатации следует указать образование заломов на фронте расщепления. Отмечен единственный случай, когда кареноидное ядрище после прекращения расщепления было переоформлено в скребло (см. рис. 5, 12 ).

Результаты наблюдений показали, что все каре-ноидные нуклеусы в исследуемых индустриях принадлежат к одной технологической схеме. Различия в их морфологии в большой степени обусловлены типом заготовки. Также от ее типа и формы зависело применение определенных приемов подправки, но в основном они идентичны для всех кареноидных яд-рищ. Ограниченное количество вариантов нуклеусов и их подправок свидетельствует как о технологическом единстве изученных комплексов, так и о том, что кареноидная технология в них предстает перед нами в уже сложившемся виде с устоявшимися техническими приемами.

Целевые заготовки кареноидной технологии в комплексах кульбулакской культуры

В соответствии с определением, с кареноидных ядрищ снимались пластинки. Измерения негативов последних снятий на фронтах нуклеусов показали, что в основном это были мелкие пластинчатые заготовки длиной от 11 до 27 мм и шириной от 3 до 9 мм (данные без учета неудавшихся сколов, не соответствующих параметрам пластинок). Крайние значения ширины укладываются в диапазон 2–12 мм, а длины – 8–56 мм. Это свидетельствует о том, что с нуклеусов данного типа снимались как достаточно крупные пластины, так и крайне миниатюрные микропластинки. Сравнение размеров последних пластинчатых сколов с нуклеусов, оставленных на различных стадиях утилизации, не показало сколько-нибудь значительных различий, следовательно, пластинки с указанными шириной и длиной являлись основными заготовками, получаемыми с ядрищ рассматриваемого типа. Метрические параметры заготовок, вероятно, в большей степени зависели от первоначального размера нуклеусов и степени их сработанности. О количестве снятий с кареноидных ядрищ опять же невозможно обоснованно говорить без результатов ремонтажа. Однако показательным может быть число негативов мелкопластинчатых сколов на фронтах расщепления. Оно варьирует в среднем от четырех-пяти на нуклеусах из слоя 2.1 Кульбулака до семи-восьми на ядрищах из слоя 5 Додекатыма-2. Несомненно, данный показатель в значительной степени зависит от доступности и качества каменного сырья, а также функционального типа стоянки.

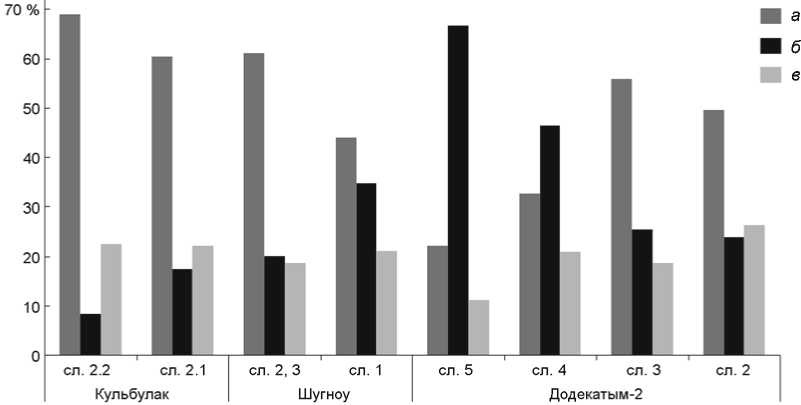

Для выяснения роли и места кареноидной технологии в первичном расщеплении на изученных памятниках, а также ее целевой направленности был проведен анализ всех определимых мелкопластинчатых сколов в индустриях. Всего проанализировано 2 813 пластинок, у которых кроме обычных характеристик определялся тип профиля. В анализ не были включены сколы из комплексов, содержавших менее 10 пластинок (Кызыл-Алма-2; Шугноу, слои 4 и 0). Результаты представлены на рис. 11. Выяснилось, что чем больше кареноидных нуклеусов в индустриях, тем многочисленнее в них мелкопластинчатые сколы. Это отмечается для комплексов стоянок Кульбулак и Шугноу. Также была выявлена прямая связь между

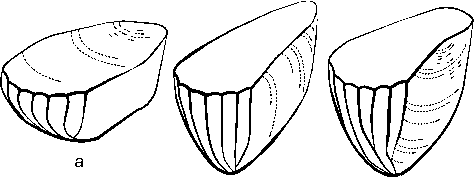

Рис. 11. Пластинки с разными типами профиля в индустриях кульбулакской культуры. а – прямой; б – изогнутый; в – закрученный.

нуклеусами кареноидного расщепления и пластинками с изогнутым профилем. Удельный вес последних возрастает за счет уменьшения доли пластинок с прямым профилем. В индустрии слоя 2.1 стоянки Кульбу-лак, по сравнению с комплексом слоя 2.2, увеличилась доля как кареноидных нуклеусов (19 % против 2,7 %), так и пластинок с изогнутым профилем (на 8,9 %, в слое 2.2 – 8,4 %), а пластинок с прямым профилем сократилась пропорционально – на 8,5 %. Удельный вес пластинок с закрученным профилем не изменился и остался в пределах 20–22 %. Подобную динамику мы наблюдаем в индустриях стоянки Шугноу, где в комплексе слоя 1, по сравнению с более ранним (слои 2, 3), доля кареноидных нуклеусов увеличилась на 28,3 % (см. табл. 1), пластинок с изогнутым профилем – на 14,6, а с прямым сократилась на 17,1 %. Удельный вес пластинок с закрученным профилем возрос лишь на 2,5 %.

Данные процессы свойственны для стоянок, где снизу вверх по разрезу возрастает количество ка-реноидных изделий. Для более поздних комплексов Додекатыма-2 отмечается обратная тенденция: доля кареноидных нуклеусов уменьшается с 53,8 (слой 5) до 18,2 % (слой 2), пластинок с изогнутым профилем – с 66,6 до 23,9 %, а с прямым – значительно возрастает (рис. 11). При этом количество пластинок с закрученным профилем заметно увеличивается, что невозможно связать с кареноидным расщеплением, удельный вес которого, как было отмечено, значительно снизился.

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что кареноидная технология, несомненно, играла большую роль в первичном расщеплении рассматриваемых индустрий. Она была направлена в большей степени на производство мелкопластинчатых заготовок с изогнутым профилем. Значительного влияния данной технологии на количество в комплексах пластинок с закрученным профилем не выявлено. Однако это отнюдь не означает, что с кареноидных нуклеусов не снимались такие пластинки.

В изучаемых комплексах доля пластинок, оформленных в орудия, незначительна. Представлены микроострия, пластинки с ретушью, с притупленным краем, с ретушью по продольным краям и подтесанным базальным основанием, пластинки дюфур и треугольные микролиты, сегмент. При этом в орудийных наборах доля оформленных в орудия пластинок постепенно возрастает снизу вверх по разрезам. Так, в индустрии слоя 2.2 стоянки Кульбулак она составляет 0,4 %, а в комплексе слоя 2.1 – 2 %; в индустрии слоев 2, 3 Шугноу – 2,2 %, а в комплекс слоя 1 – 3,1 %. В материалах стоянки Додекатым-2 доля обработанных пластинок уже значительно больше – от 10,7 (слой 5) до 21,9 % (слой 2). Особенно увеличивается количество пластинок с притупленным краем и тре- угольных микролитов. Выявить прямую связь между определенными типами орудий и кареноидным расщеплением не удалось. В изучаемых комплексах практически в равных долях представлены орудия на пластинках с различными профилями. Незначительное количество оформленных мелкопластинчатых заготовок, особенно в самых нижних стратиграфических подразделениях Кульбулака и Шугноу, может свидетельствовать о частом использовании пластинок без обработки. Значительная доля пластинок, оформленных в орудия, в комплексах стоянки Додекатым-2 согласуется с более молодым возрастом последних.

Кареноидные изделия в палеолитических комплексах западной части Центральной Азии

Распространение кареноидных предметов в западной части Центральной Азии не ограничивается комплексами кульбулакской культуры. Такие изделия отмечены практически во всех верхнепалеолитических индустриях на рассматриваемой территории. Так, в материалах Самаркандской стоянки (Узбекистан) выделена выразительная группа «скребков высокой формы» [Коробкова, Джуракулов, 2000], аналогичных по своему облику кареноидным нуклеусам. В двух комплексах памятника Харкуш (Таджикистан) также обнаружены кареноидные изделия, при этом отмечено, что их количество возрастает снизу вверх по разрезу [Филимонова, 2007]. В материалах стоянок им. Ч. Валиханова (Карасу) и Майбулак выявлены немногочисленные, но выразительные серии кареноидных нуклеусов [Таймагамбетов, Ожерельев, 2008]. Можно сделать вывод, что в западной части Центральной Азии в начале и на среднем этапе верхнего палеолита существовал единый тренд развития, выраженный в распространении мелкопластинчатых индустрий с присутствием кареноидных технологий [Колобова, 2014].

Таким образом, если до недавнего времени юговосточной границей распространения кареноидных изделий была южная часть Афгано-Таджикской депрессии (стоянка Кара-Камар) [Davis, 2004], то в настоящий момент эта граница переместилась на северо-западную окраину Высокой Азии (см. рис. 1). Можно констатировать, что на сопредельных территориях к северу и востоку от изучаемого ареала не фиксируется присутствие кареноидных предметов в комплексах каменного века.

Сопоставление индустрий развитого этапа куль-булакской культуры (с наибольшей долей карено-идных изделий) с ориньякскими Леванта и Загроса показало их сходство и в типологическом (наличие идентичных кареноидных изделий типа резцов и скребков, а также отдельных типов орудий из ориньякского набора) и в технологическом (схожие варианты оформления кареноидных изделий) отношении. При этом фиксируются значительные различия. В комплексах кульбулакской культуры отсутствуют резцы бюске. В то время как в левантийских и загросских индустриях среди кареноидных предметов доминируют изделия из сколов, в большей степени типа скребков с «плечиками» и с «носиком» [Belfer-Cohen, Grosman, 2007], в кульбулакских превалируют простые кареноидные нуклеусы. Наиболее ощутимое различие фиксируется в количественном наполнении комплексов: в индустриях левантийского ориньяка sensu stricto (например, фазы 5 Кзар-Акила [Bergman, 1987, p. 16–142]) доля кареноидных изделий гораздо более значительная, чем в любой кульбулакской. Это касается не только данных предметов, но и орудий, входящих в левантийский ори-ньякский набор: пластинок дюфур, о стрий эль-вад (арженех Ближнего Востока). Во всех случаях количество изделий перечисленных типов в ориньякских комплексах Ближнего и Среднего Во стока [Ibid.; Belfer-Cohen, Grosman, 2007; L’Aurignacien…, 2012, p. 27–39] в несколько раз больше, чем в кульбулак-ских. Данные факты отражают локальную вариабельность последних в рамках единого с ближне- и средневосточными индустриями тренда развития.

Кареноидные изделия в палеолите Северо-Восточной Азии

В контексте выделения верхнепалеолитических индустрий со значительным компонентом кареноидных технологий в западной части Центральной Азии становится актуальным вопрос их сопоставления с комплексами Северо-Восточной Азии. На территории Горного Алтая индустрии с немногочисленным, но ярким кареноидным компонентом и некоторыми категориями орудий ориньякского технокомплекса зафиксированы на стоянках Усть-Каракол-1, Ануй-2 и -3 [Деревянко, 2001, 2009; Zwyns, 2012, p. 201–213]. Кроме того, единичные кареноидные предметы обнаружены в культурных слоях памятников Ушлеп-6 и Тыткескень-8 [Кунгуров, Цыро, 2006, с. 111–113]. Учитывая имеющиеся даты верхнепалеолитических слоев указанных стоянок (от 35 100 ± 2 850 л.н. для слоя 10 Усть-Каракола-1 до 21 280 ± 440 л.н. для слоя 10.1 Ануя-2), можно заключить, что кареноид-ная технология на территории Горного Алтая существовала в тех же временных рамках, что и в западной части Центральной Азии [Природная среда…, 2003, с. 272, 309–310].

Доля и значение кареноидной составляющей в комплексах для верхнепалеолитических уровней сто- янок Усть-Каракол-1 и Ануй-2 были освящены в ряде работ [Деревянко, 2001, 2009, с. 48; Otte, Derevyanko, 2001; Природная среда…, 2003, с. 282–294, 311–329]. В целом для данных каменных индустрий отмечено присутствие единичных кареноидных нуклеусов на отдельностях сырья (простых) и на сколах поперечной ориентации. Кареноидный резец зафиксирован только один [Природная среда…, 2003, с. 282–294; Zwyns, 2012, p. 237]. Выделяется серия ядрищ с сочетанием на двух фронтах кареноидного и торцового расщепления, отражающая смену редукционной последовательности. Тот факт, что кареноидные нуклеусы в большинстве случаев демонстрируют снятие пластинок с узкого торца заготовки, рассматривается как технологическая адаптация к форме сырья (маленьких галек) [Zwyns, 2012, p. 237]. В алтайских комплексах кареноидные предметы зафиксированы в сочетании с пластинками дюфур и микропластинами с притупленным краем (слой 9 Усть-Каракола-1, археологические горизонты 12–10 Ануя-2). В индустрии Усть-Каракола-1 (слой 11) выделено несколько классических ориньякских пластин [Деревянко, 2001; Природная среда…, 2003, с. 282–294].

Сравнивая кареноидный компонент кульбулак-ских и алтайских индустрий необходимо отметить заметные различия, проявляющиеся как в типах ка-реноидных изделий, так и в способах их подготовки, подработки и утилизации. Прежде всего, в алтайских комплексах практически нет кареноидных нуклеусов на сколах продольной ориентации (кареноидные резцы), а в кульбулакских отсутствуют двуплощадочные ядрища, сочетающие кареноидное и торцовое расщепление [Природная среда…, 2003, с. 282–294; Zwyns, 2012, p. 201–213]. Собственно, сходство заключается в самом факте наличия кареноидных технологий на основе утилизации нуклеусов на отдельно стях сырья и на сколах поперечной ориентации. При этом в кульбулакских индустриях развитого и финального этапов доля кареноидного компонента значительно больше. Предварительно можно заключить, что на территориях Алтая и западной части Центральной Азии прослеживаются как общие проявления, так и специфичные локальные варианты ка-реноидной технологии.

В связи с наличием кареноидного компонента в алтайских верхнепалеолитических комплексах было высказано несколько гипотез о миграциях носителей «ориньякоидных» технологий как с Алтая в Европу [Otte, Derevyanko, 2001], так и с Ближнего и Среднего Востока на Алтай [Отт, Козловский, 2001; Bar-Yosef, Belfer-Cohen, 2013]. Расширение ареала кареноидных изделий от стоянки Кара-Камар (Афгано-Таджикская депрессия) на северо-восток может служить подтверждением последней гипотезы. Однако следует отметить, что между территориями северо-западной окраины Высокой Азии и Горного Алтая до сих пор не обнаружено ни одного памятника с предметами ориньякского технокомплекса, включая кареноидные изделия. Бросаются в глаза значительные технологические и типологические различия между кареноид-ными изделиями с этих территорий, несмотря на относительную синхронность содержащих их комплексов. На настоящий момент позиция исследователей, которые доказывают исключительно локальное и самостоятельное происхождение верхнепалеолитических комплексов на Алтае, выглядит более обоснованной. Кареноидная технология в алтайских индустриях рассматривается ими как результат адаптационных стратегий древнего населения [Деревянко, 2009, с. 48]. В связи с этим объяснение сходства кульбулакских комплексов с алтайскими в русле идеи конвергентного развития вполне правомерно.

Заключение

Выделение предметов кареноидной морфологии (наряду с другими технико-типологическими характеристиками индустрий) позволяет связывать эволюцию комплексов кульбулакской кул ьтур ы на территории западной части Центральной Азии с развитием верхнепалеолитических индустрий Ближнего и Среднего Востока. Очевидно значительное сходство материалов развитого этапа этой культуры с ближне- и средневосточными ориньякскими. Соответственно, встает вопрос, можно ли причислить развитые кульбу-лакские индустрии к ареалу ориньякского технокомплекса? Как показали результаты проведенного нами анализа, из базовых компонентов ориньякских технокомплексов в этих индустриях достаточно презентабельным как в количественном, так и в качественном отношении является лишь применение кареноидной технологии. Ориньякские типы орудий (например, пластинки дюфур) представлены, но в незначительных количествах и не во всех кульбулакских комплексах. Более того, полностью отсутствуют некоторые значимые составляющие ориньякского технокомплекса, такие как изделия из кости и украшения, отдельные типы орудий (резцы бюске, пластины с перехватом и др.). Отсутствие, например, костяных изделий можно было бы объяснять особенностью сохранности кости в культурных слоях палеолита в западной части Центральной Азии. Значимое отличие заключается в устойчивом присутствии в кульбулакских комплексах типологически выраженных орудий, не свойственных классическому ориньяку (прежде всего пластинки с притупленным краем), однако характерных для за-гросского [Bordes, Shidrang, 2012].

Таким образом, достаточно очевидно, что куль-булакские индустрии развивались в общем тренде формирования и эволюции «ориньякоидных» технокомплексов Ближнего и Среднего Востока. При этом кульбулакскую культуру нельзя причислять к оринь-яку sensu stricto . На наш взгляд, можно говорить либо о достаточно регулярных культурных взаимодействиях между обитателями сравниваемых регионов, либо об общей логике последовательного развития близких по происхождению культур в схожих эколого-ландшафтных ситуациях. В нашей интерпретации событий предпочтение отдается признанию повторяющегося (разнонаправленного) межкультурного взаимодействия, что обусловлено культурно-технологическими характеристиками развитого и позднего этапов куль-булакской культуры, сходными с таковыми средне- и ближневосточных культур. Это явление не может, как нам кажется, объясняться только конвергентным развитием, но требует достаточно регулярных культурных взаимодействий (аналог генного обмена между различными подвидами человека во время формирования современного вида). Данное предположение отражает новое видение культурной динамики в эпоху верхнего палеолита на изучаемой территории и находится в русле коренных изменений в представлениях о происхождении человека и его культуры, вызванных новейшими открытиями в области палеоантропологии и палеогенетики [Prüfer et al., 2013]. В настоящее время на смену древовидной (ветвящейся) эволюционной схеме (сменившей в свое время линейную) приходит модель, получившая пока только английское название «braided stream» – «переплетенный поток». Она объясняет происхождение современного человечества постоянным интербридингом множества эволюционно различных популяций, что и обеспечило необходимый для возникновения в различных регионах Старого Света современного человечества уровень генообмена. Аналогом данной эволюционной гипотезы и является предлагаемая нами модель регулярного и разнонаправленного межкультурного взаимодействия. Она призвана объяснить динамику культурных изменений в каменном веке на западе Центральной Азии, в результате которых на значительной части Евразии (Ближний и Средний Восток, Кавказ, Средняя Азия, Европа) возникли схожие «ориньякоидные» технокомплексы.

Авторы признательны художникам ИАЭТ СО РАН Н.В. Вавилиной и А.В. Абдульмановой, подготовившим иллюстрации.