Каркасно-столбовые постройки Усть-Войкарского городища в контексте дендроархеологии

Автор: Гаркуша Ю.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются каркасно-столбовые жилища Усть-Войкарского городища. Это многослойное поселение коренного населения Севера Западной Сибири, существовавшее в эпоху Средневековья - Нового времени. Памятник входит в круг редких в регионе поселенческих комплексов с мерзлым культурным слоем. По данным дендрохронологических исследований, установлены периоды существования каркасно-столбовых жилищ «городища»: конец XIII- начало XIVв.; вторая половина XV- середина XVIII в. Значительный интервал между периодами вызван неравномерной изученностью разных участков поселения. Воссоздание архитектуры, в большей степени, возможно по материалам больших жилищ. По конструкции они близки архитектуре поселений региона, чей значительный информационный потенциал обеспечен наличием мерзлого культурного слоя. Основные черты таких построек - закрытое центральное помещение; открытый очаг в центре; проход по периметру центрального помещения. Имеющиеся материалы показывают, что уже в середине XV в. жителям поселения были известны технические приемы, применяемые при строительстве срубов. В каркасно-столбовых постройках их применяли локально: для изготовления дверных проемов и очагов в прямоугольных рамах. С середины XVII в. наблюдается вытеснение малых жилищ такого типа близкими по площади срубами. С начала XVIII в. этот процесс происходит в отношении больших жилищ. К середине XVIII в., по имеющимся материалам, происходит полная смена каркасно-столбовых жилищ срубами. Большие постройки занимали определенные участки поселения. За долгое время на местах их расположения образовывались ярусы из таких построек. Таким образом, они являлись фактором, определявшим неизменность основных принципов пространственной организации поселения.

Усть-войкарское городище, север западной сибири, северные ханты, дендрохронология, каркасно-столбовые постройки

Короткий адрес: https://sciup.org/145146077

IDR: 145146077 | УДК: 902/903 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0385-0392

Текст научной статьи Каркасно-столбовые постройки Усть-Войкарского городища в контексте дендроархеологии

В данной работе, с привлечением результатов дендрохронологического исследования, рассмотрены каркасно-столбовые по стройки коренного населения Севера Западной Сибири на примере Усть-Войкарского городища. В разное время памятник изучался под руководством А.Г. Брусницыной, Н.В. Федоровой, А.В. Новикова [Гаркуша, Новиков, 2017; Фёдорова, 2006]. Выявлено 9 объектов такого типа; 7 из них открыты в период 2012–2016 гг.

Объекты приурочены к разным уровням холма, сформированного из накопленных отходов деревообработки. По наличию очага они отнесены к категории жилых построек. Форма жилищ близка к квадратной. По площади разделяются на малые (около 5–13 м²) и большие (ок. 42–49 м²). Постройки, открытые с 2012 г., нумеровали заново; во избежание путаницы, исследованные ранее объекты здесь обозначены символом *.

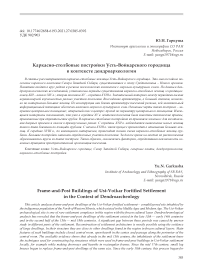

Относительно полно восстанавливается облик больших построек (объекты 7/1, 7/2 и 11). Первые два расположены ярусами без разделительных участков слоя; их архитектура во многом идентична. Постройка 7/1 (верхняя) полностью перекрывала 7/2, отличаясь несколько меньшей площадью. Место их расположения оказалось под воздействием склоновых деформаций. Это привело к нарушению планиграфической и стратиграфической связи между различными частями конструкций. Сложившаяся ситуация определила некоторую условность в распознавании количества жилищ. Постройка 11 сохранила архитектурную целостность; ее конструкция во многом близка первым двум объектам (рис. 1).

Большие жилища являлись двухчастными. Их конструкция подобна архитектуре «самоедских» кварталов Надымского и оборонительно-жилого комплекса Полуйского городков [Кардаш, 2009, с. 56–58; 2013, с. 107–115]. Основные черты таких построек: закрытое (как правило) центральное помещение; «галерея», образованная внешними стенами и ограждением центрального помещения; открытый очаг в центре.

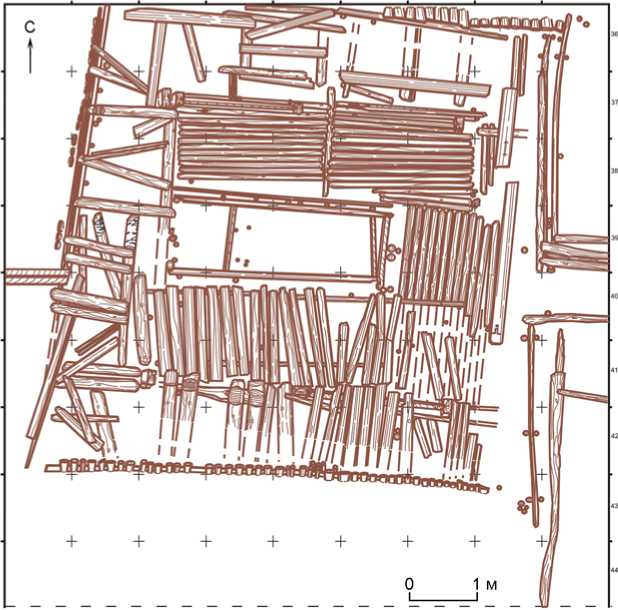

Жилище сооружали в предварительно подготовленном котловане. Для внешних стен (за исключением передней) выявлено два способа их формирования (рис. 2). Первый – доски устанавливались вертикально по дну котлована. Его глубина достоверно не устанавливается. Однако она должна быть 386

достаточной, чтобы обеспечить устойчивость вертикальных деталей в процессе строительства стен. К его стенкам доски прижимались 1–2 рядами горизонтальных жердей, начиная с уровня пола. Жерди фиксировались 1–2 столбиками. Возможно, в промежутке между стеной и столбиками изначально размещали больше жердей.

Второй – размещение досок по краю котлована. В этом случае, стены жилища имели наклон. Стенки котлована были обложены 1–2 рядами горизонтальных досок, фиксируемые столбиками. Для этой цели стремились использовать длинные и широкие доски. При ярусном размещении глубина котлована зависела от степени демонтажа предшествующего строения; в среднем – около 0,3 м.

Достоверно способы фиксации верхних концов досок не установлены. По углам котлована и вдоль стен не выявлено столбов: возможно, это особенность демонтажа.

Только для постройки 11 реконструирован вероятный способ формирования передней стены (в других жилищах эта часть была вскрыта частично). В середине между двумя секциями горизонтального стенового набора из толстых досок (полубруса?) оставлен проем шириной около 0,7 м. Со стороны проема торцы досок были затесаны на клин, что характерно для их фиксации в технике «в заплот». Детали стен укладывались между столбами. Вероятно, такие стены дополнительно крепились посредством симметрично установленных жердей-сжимов, которые соединялись между собой брусками с отверстиями. Этот прием реконструирован по материалам Надымского городка, по аналогии с постройками северных хантов. Предположено, что таким способом могли скрепляться и вертикальные детали стен [Кардаш, 2009, с. 54– 55; Митина, 2010, с. 41–42].

Обязательным элементом являлся коридор, ведущий на улицу. Его ширина определялась шириной проема. Изготовлен в траншее, с обкладкой ее стен досками.

Центральные помещения имели близкие размеры: от 4,2 × 4,6 м до 4,4 × 5 м. Установлено, что они были огорожены стенами. Вход во внутреннее помещение двери не имел. Предполагается два типа конструкции стен. Первый (ранний по хронологии) – бревна располагали между столбами из бревен диаметром 8–10 см.

Рис. 1. Усть-Войкарское городище. Схема постройки 11 (рисунок автора; раскопки А.В. Новикова).

Второй – «в заплот»; помимо угловых столбов могли размещать промежуточные. Для каркаса применяли лафет (полубрус). Столбы вкапывались в слой на глубину 40– 45 см. Установлено, что низ столбов могли помещать в пазы массивных бревен, выполнявших тем самым роль фундамента (рис. 3).

Позднее в некоторых жилищах центральное помещение утратило ограждение по всему периметру: были оставлены лишь боковые стены, разделяющие центральную часть помещения и участки бывших «галерей».

Очажная конструкция размещалась в центре помещения, напротив входа. Имела вид прямоугольной

Рис. 2. Усть-Войкарское городище.

1 – постройка 7/2, положение деталей стены, установленных по дну котлована (фото А.В. Новикова); 2 – постройка 7/1; положение деталей стены, установленных по краю котлована (фото А.В. Новикова)

рамы. Боковые стороны собирались из цельных деталей (бревна либо лафеты длиной 2,7–3,4 м); ширина конструкции 0,8–1,2 м. Рамы различались способом углового сопряжения. Первый – соединение встык, стенки фиксировались колами. Второй – посредством срубных приемов «с остатком». Костровое место было заполнено грунтом и отделено перегородкой. Его длина – 1,4–1,9 м. Конструкция рамы была дополнена каркасом для размещения жердей-вешал и перегородкой со стороны входа [Гаркуша, Новиков, 2017].

Неординарной является конструкция очага в по стройке 7/2: сруб из 9 венцов, рубленный «с остатком» [Там же, с. 296, 298]. Типичные образцы открытых центральных очагов в средневековых жилищах региона – однорядная или одновенцовая рама [Кардаш,

Рис. 3. Усть-Войкарское городище.

1, 2 – постройка 7/1; укрепление нижней части столбов каркаса центрального помещения (ПМА).

2009, с. 56; 2013, с. 108; Морозов, 1994, с. 416]. Предположительно, уровню дна очага должен соответствовать исходный, не достигнутый уровень этой жилищной застройки. Вероятно, в процессе эксплуатации жилища, по мере появления новых ярусов деревянного пола, происходило наращивание венцов очажной конструкции.

Деревянные полы покрывали всю площадь постройки на сопоставимом уровне. Чаще – это доски, размещенные на лагах. Полы состояли из отдельных секций, жестко не связанных ни между собой, ни с другими элементами постройки. Подбор стройматериала и способы укладки полов отличались в различных местах жилища, даже в пределах одной функциональной зоны. Более тщательно подходили к укладке пола в центральном помещении: доски покрытия могли изготавливать длиной, соответствующей расстоянию между передней и задней стенами (рис. 4).

Рис. 4. Усть-Войкарское городище.

1, 2 – постройка 7/2; дощатые полы на лагах в центральном помещении (ПМА).

В «галерее» способы укладки отличались разнообразием; чаще применялась вторичная древесина. Участки дощатого покрытия на лагах могли соседствовать с плотно уложенными на грунт массивными частями бревен или плах. Ширина «галереи» была небольшой – около 1,1–1,3 м.

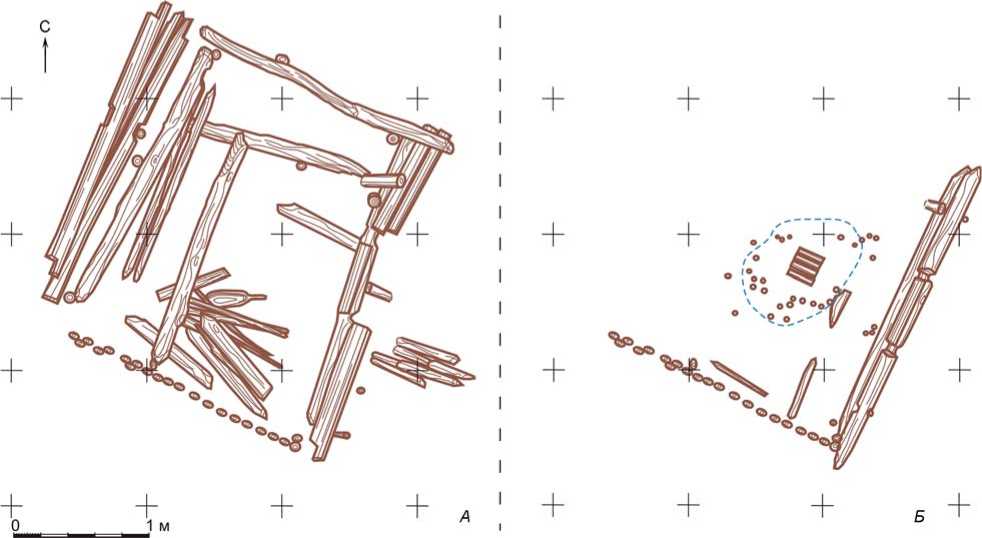

Реконструировать архитектуру малых жилищ возможно лишь в самом общем виде: они представлены, фактически, остатками передних стен, сохранившихся на высоту в два бревна (за исключением построек 10* и 11*). Именно их длина бралась за основу при расчете реконструируемой площади (рис. 5).

Стены собирались из бревен, уложенных горизонтально между столбами. Не исключено дополнительное употребление сжимов из жердей и брусков-обойм. Длина деталей: от 2 до 2,7–2,8 м. Бревна тщательно не обрабатывали, часто ограничиваясь стесыванием сучков. Лишь в одной постройке применена подтеска смежных плоскостей и конопачение мхом.

Стены могли быть комбинированными. Одна-две нижние детали – бревна; по следующие – из аналогично размещенных досок. В этом случае применение сжимов и обойм должно являться неизбежным. В пользу этого говорит наличие небольших прямоугольных вырубов в кромках досок. Они выполнены с одной либо двух сторон и могут быть пазами для размещения обойм.

Остатки боковых и задних стен сохранились отдельными участками. По их остаткам возможно установить, что стены набирались из деталей, установленных под наклоном или вертикально. Вертикальное положение обусловлено размещением деталей по дну котлована. На уровне дна к стенкам котлована они прижимались горизонтально уложенными 1–2 жердями, фиксируемыми столбиками. Концы жердей были углублены в стенки котлована.

Были зафиксированы случаи сооружения внешней конструкции по типу «завалинки». Ограждение собрано из бросовых частей тонкоствольной древесины, уложенных, вероятно, между столбами из жердей.

Во всех передних фасадах сохранились нижние участки дверных проемов. Они располагались в середине 2-го снизу бревна и были выполнены по одной схеме, рассчитанной на установку пяточных дверей. Остатки таких дверей были обнаружены в заполнении построек [Гаркуша, Новиков, 2019]. Предполагаем, что аналогичные проемы использовались и в жилищах большой площади.

К дверному проему примыкал небольшой коридор . Он был выполнен способом, аналогичным тому, что применяли в больших жилищ.

Способы устройства полов достоверно не установлены. В одном случае были отмечены настилы из нашивных бортов лодки, уложенные непосредственно на слой. Примеры близкой по габаритам застройки Надымского и Полуйского городков показывают, что покрытие из досок, помещенное на свободно лежащих лагах, не было редкостью. Как

Рис. 5. Усть-Войкарское городище. Схемы построек малой площади (рисунок автора; раскопки А.В. Новикова).

и создание особого настила, маркирующего расположение спального места [Кардаш, 2009, с. 54; 2013, с. 117].

Для ранних построек характерен открытый очаг простейшего типа в центральной части жилища. Это округлое в плане углубление, диаметром около 0,7 м, заполненное грунтом и окруженное рамой из поленьев [Гаркуша, Новиков, 2017].

По крайней мере с последней трети XVI в., в малых постройках происходит замещение простейших очагов чувалами. Начало периода основано на дате постройки 2А. Здесь, в одном из передних углов, обнаружено небольшое по мощности скопление обожженной глины диаметром около 50 см. Такой размер основания значительно меньше, чем у традиционных чувалов. Но наличие по его периметру частей вертикально установленных прутьев сопоставимо с размещением каркаса чувала. Чувалы традиционного облика появляются, вероятно, не позже первой трети XVII в. Они располагались в одном из передних углов.

Особенности видового и возрастного состава деревьев, использованных в строительстве, возможно реконструировать лишь в общих чертах. Ограничивающие факторы – значительная степень демонтажа построек и выборочность отбора деталей для дендроанализа. Строительство велось из хвойных пород деревьев. С учетом данных для построек 10* и 11* [Гурская, 2008, с. 221] основной строительный материал – ель. Лиственницу стремились использовать для изготовления деталей, призванных выдерживать значительные нагрузки. В первую очередь, это элементы несущих каркасов и детали покрытия настилов в центральном помещении.

Для столбов центрального помещения выбирали деревья с поперечным размерам около 20 см. Как правило, им соответствовали деревья III–IV возрастных групп. Древесину этой же группы предпочитали использовать при изготовлении досок для внешних стен.

Употребление деревьев старших возрастных групп для создания различных элементов конструкций наблюдается для всего периода существования каркасно-столбовых построек.

В целом соблюдать определенную стратегию отбора стройматериала проще при строительстве малогабаритных строений по причине требуемого меньшего его объема.

Каркасно-столбовые жилища по селения распределены по неравномерно исследованным строительным горизонтам. На данный момент существует значительный хронологический и стра-тиграфиче ский разрыв между исследованными частями поселения. Тем самым ограничены воз-390

можности реконструкции его архитектурно-планировочной организации в диахронном аспекте.

При раскопках холма достигнут уровень, на котором постройки такого типа, по данным дендроанализа, встречаются с начала 2-й половины XV в. В большей степени представительны материалы поздних слоев, приуроченных к вершине холма. В общем виде они характеризуют застройку середины XVII – середины XVIII в. Самые ранние строения, вероятно, маркирующие время появления стационарного поселения, были обнаружены у подножия холма. Это постройки малой площади 10* и 11* [Федорова, 2006, с. 11–12]. Возведение последующих ярусов застройки их не задело. Во многом это обусловило исключительную физическую и архитектурную целостность объектов, что позволило установить их отличия от последующих строений.

Наиболее массовые группы дат из постройки 11* приходятся на 1283–84 и 1301–02 гг. Для постройки 10* поздняя группа деталей датируется 1314 г. (детализация дат постройки 10*, опубликованных М.А. Гурской, дана в более общем виде) [Гурская, 2008, с. 221]. Не исключено, что поздние группы дат в каждой постройке отражают не время их появления, а этап их обновления. В любом случае, эти даты демонстрируют отрыв не менее чем ок. 160 лет от самой ранней постройки, выявленной при разборе отложений, ведущихся с вершины холма.

За этот промежуток произошли определенные изменения в строительных навыках местного населения. Так, в ранних постройках, стены сооружались по периметру из вертикальных деталей – бревен и плах (полубревен). По крайней мере с начала XVI в., фиксируется вытеснение вертикальных деталей из бревен досками. Прежде всего, это относится к крупным постройкам. В первой трети XVI в. использование досок получает широкое распространение, несмотря на то, что их получение является более трудозатратным.

В начале последней трети XV в. уже используется иной способ сборки передних стен. Они формируются посредством горизонтального набора из обработанных бревен, уложенных между столбами.

Включение досок в горизонтальные наборы встречается, по крайней мере, с начала XVI в. Распространение дощатых стеновых наборов, не имеющих жесткого углового сопряжения, вероятно, привело к появлению специфических способов их надежной фиксации – применению стоек-сжимов и закрепляющих их обойм.

Достоверно применение в строительстве техники «в заплот» фиксируется лишь со 2-й половины XVII в. Возможно, она была известна и раньше:

установить это мешает значительная фрагментарность остатков столбов.

Распространением новых типов стройматериалов не ограничивается круг инноваций в домостроительной практике. По крайней мере с последней трети XV в., наблюдается локальное применение приемов срубного строительства. Они используются для обустройства отдельных, но важных элементов интерьера в архаичных постройках: изготовление дверных проемов, предназначенных для установки пяточных дверей (судя по постройкам 10* и 11*, на рубеже XIII–XIV вв. такой тип проемов не применялся); опосредовано – изготовление дверных полотен с шипами; изготовление прямоугольных очажных конструкций. Таким образом, возможно говорить об освоении к этому времени местным населением определенного набора технических приемов и решений, характерных именно для развитых форм срубного строительства. Они становятся частью местной домостроительной традиции до того, как полный технологический цикл срубного строительства был воспринят жителями поселения.

Предварительно, с середины XVII в. наблюдается вытеснение малых жилищ, близкими по площади срубами; их сосуществование отмечается с последней трети XV в. Крупные жилища продолжали сооружать до начала 2-й трети XVIII в. К середине столетия они были заменены соответствующими по габаритам срубными строениями.

Уточнение периода, в течение которого происходит смена строительной практики, масштабности процесса, требует привлечение более широкого по хронологии и охвату построек материала.

Длительность существования жилищ большой площади на определенных участках, выразившаяся в ярусном принципе застройки, позволяет считать их значимым фактором, определявшим неизменность основных принципов пространственной организации поселения. Распространение малых жилищ, несмотря на практикуемое и здесь ярусное расположение, имело более свободный характер.

Наблюдается преемственность в соблюдении некоторых принципов внутренней планировки между ярусами построек. В значительной степени это отно сится именно к большим жилищам. Например, сохранялось устройство и местоположение очажной конструкции, местоположение дверного проема. Следовательно, сохранялись и ряд других, связанных с ними элементов интерьера.

Сложным вопросом является определение периода существования построек. Установление времени строительства должно опираться на совокупно сть дат деталей несущей конструкции и на их соответствие с сериями дат прочих структурных элементов постройки. По деталям с наиболее поздними датами получаем возможность оценить вероятное время ее бытования. Предварительно, для построек большой площади среднее время их существования определяется в 50 лет.

Не менее сложным является вопрос о регулярности проведения ремонтных работ, а также их масштабности. Наблюдаемая по датам периодичность обновлений не является полной: замена деталей могла носить локальный характер и произвольную периодичность, безотно сительно к обновлению конструкции в целом. Замена значительной части деталей приводит к тому, что строительный уровень было бы сложно проследить планиграфиче-ски, а оставшиеся детали с ранними датами трактовались бы как вторично использованная древесина. Какие-то структурные элементы жилища могли быть демонтированы полностью и планиграфи-чески не прослеживаться. Как показывают наблюдения этнографов, различные ремонты каркасностолбовых построек могли происходить ежегодно [Адаев, Зимина, 2016, с. 69].

Информационный потенциал археологических поселений жителей Севера во многом обеспечен фактором мерзлоты, что делает круг таких объектов пока значительно ограниченным. Имеющийся материал показывает значительное сходство в архитектуре стационарных жилищ, в т.ч. в интерьерах. Схожие по конструкции крупные двухчастные постройки были известны в разных частях Севера Западной Сибири, характеризующихся разными экологическими условиями. Последние влияют на доступность и качество строительного материала. Достоверно такой тип планировки известен с конца 1-й трети XIII в. (городище Бухта Находка [Sidorova et al., 2017]). Пример археологических «городков» показывает, что со 2-й половины XVIII в. подобные двухчастные жилища начинают изживать себя и, вероятно, исчезают окончательно. Этнографические материалы, по нашему мнению, уже не фиксируют таких жилищ, несмотря на многообразие каркасно-столбовых строений, попавших в поле зрения исследователей.

Список литературы Каркасно-столбовые постройки Усть-Войкарского городища в контексте дендроархеологии

- Адаев В.Н., Зимина О.Ю. Каркасно-столбовые жилища наземного типа в Западной Сибири: археолого-этнографические параллели // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2016. - № 3. - С. 63-71. DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.3.063-071

- Гаркуша Ю.Н., Новиков А.В. Очажные устройства в жилых постройках городища Усть-Войкарское (по материалам работ 2012-2016 годов) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. - Т. XXIII. - С. 294-299.

- Гаркуша Ю.Н., Новиков А.В. Дверные проемы и дверные полотна из построек Усть-Войкарского городища (по материалам 2012-2016 годов) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. ХХУ. - С. 360-367. DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.360-367

- Гурская М.А. Дендрохронологическая датировка археологических образцов древесины городища Усть-Войкарского (Северо-Западная Сибирь) // Фауна и флора Северной Евразии в позднем кайнозое. - Екатеринбург; Челябинск: Рифей, 2008. - С. 212-231.

- Кардаш О.В. Надымский городок в конце XVI - первой трети XVIII вв. История и материальная культура. - Екатеринбург-Нефтеюганск: Магеллан, 2009. - 360 с.

- Кардаш О.В. Полуйский мысовой городок князей Тайшиных. - Екатеринбург-Салехард: Магеллан, 2013. - 379 с.

- Митина Н.Н. Хозяйственные и жилые постройки обских угров // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. - 2010. - № 1. - С. 40-45.

- Морозов В.М. Поселения и постройки Нижнего и Сургутского Приобья // Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. - Томск: ТГУ, 1994. - Т. 1: Поселения и жилища. - Кн. 1. - С. 415-418.

- Федорова Н.В. Войкарский городок. Итоги раскопок 2003-2005 гг. // Научный вестник ЯНАО. - 2006. - Вып. 4. - С. 11-17.

- Sidorova M.O., Büntgen U., Omurova G.T., Kardash O.V., Myglan V.S. First dendroarchaeological evidence of a completely excavated medieval settlement in the extreme north of Western Siberia // Dendrochronologia. - 2017. - Vol. 44. - Р. 146-152. DOI: 10.1016/j.dendro.2017.05.004