Каркасно-столбовые жилища наземного типа в Западной Сибири: археолого-этнографические параллели

Автор: Адаев В.Н., Зимина О.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются каркасно-столбовые постройки наземного типа в широкой исторической ретроспективе. Эти древние жилища встречаются на территории Западной Сибири от лесостепи вплоть до северной тайги и фиксируются с эпохи энеолита до Средневековья. Наиболее широкое распространение они получили на рубеже бронзового и железного веков. В настоящее время на поселениях остатки этих сооружений, как правило, имеют вид овальных или округлых приподнятых над поверхностью площадок, окруженных неглубокими ямками или канавками, а в некоторых случаях валообразными насыпями. Недавние этнографические исследования среди селькупов верховьев р. Таз (Красноселькупский р-н Ямало-Ненецкого автономного округа) показали, что коренное население северотаежной зоны использовало постройки подобного типа вплоть до современности. Это не углубленные в почву жилища каркасной конструкции в виде усеченной пирамиды, которые покрывались сверху песком и дерном. По-селькупски они именовались пой-мат, что означает «деревянный дом». Пой-мат являлся сезонным жилищем, широко использовавшимся в ХХ в. охотниками и небогатыми оленеводами в зимнее время. Полученные данные позволяют провести параллели между селькупскими жилищами и постройками археологического времени, скорректировать представления о форме древних сооружений, строительном материале, деталях конструкции, а также практике их использования. Рассматриваемый тип построек обладал целым рядом выгодных параметров, благодаря которым он в течение нескольких эпох в полной мере отвечал адаптационным возможностям населения.

Западная сибирь, селькупы

Короткий адрес: https://sciup.org/145145773

IDR: 145145773 | УДК: 903.39 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.3.063-071

Текст научной статьи Каркасно-столбовые жилища наземного типа в Западной Сибири: археолого-этнографические параллели

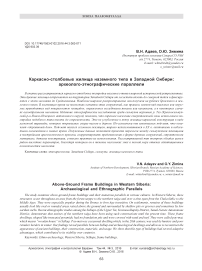

Жилища наземного типа зафиксированы в археологических культурах Западной Сибири различных эпох: энеолита, позднего бронзового, раннего железного веков, Средневековья (рис. 1). Под термином «жилища наземного типа» мы подразумеваем постройки каркасно-столбовой конструкции без котлована, возведенные на древней дневной поверхности. В настоящее время на поселениях остатки этих сооружений имеют вид овальных или округлых приподнятых над поверхностью площадок, окруженных неглубокими ямками или канавками, иногда валообразными насыпями. Площадки слабо выражены в рельефе, их высота составляет 0,15–0,30 м, иногда 0,5–0,7 м. Размеры варьируют от небольших (3 × 4 ÷ 7 × 7 м) до более значительных (например, 7 × 14 ÷ 12 × 15 м и т.п.). Остатки построек предоставляют очень мало данных для реконструкции наземной части и интерьера. По наличию плах и ям от столбов, их взаимному расположению и т.п. чаще всего предполагают каркасную или каркасно-столбовую конструкцию в форме пирамиды/усеченной пирамиды. Иногда эти объекты имеют слабую насыщенность культурного слоя на-

Рис. 1. Ареалы культур Западной Сибири, в которых известны жилища наземного типа, и место расположения селькупских заброшенных жилищ XX в.

1 – современность; 2, 8, 9 – Средневековье; 3–5, 7 – поздний бронзовый – ранний железный века; 6 – энеолит.

ходками, что дает основания для интерпретации части построек как сезонных [Очерки…, 1994, с. 284, 300 и др.; Чемякин, Карачаров, 2002; Чемякин, Зыков, 2004, с. 48–49, 53 и др.; Михалев, Корусенко, 2007; Зимина, Зах, 2009; и др.].

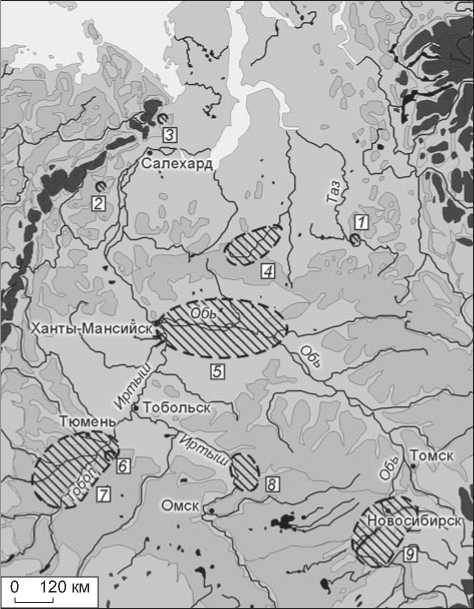

В большинстве случаев характеристика домостроительных традиций древнего населения приводит к поиску аналогий среди этнографических материалов – типов построек, которые бытовали у коренных народов Сибири. Летом 2013 г. в Красноселькупском р-не Ямало-Ненецкого автономного округа в ходе работ археолого-этнографической экспедиции ИПОС СО РАН в окрестностях пос. Кик-ки-Акки (верховья р. Таз) были обнаружены два заброшенных полуразрушенных селькупских жилища каркасно-столбовой конструкции, крытые пе ском и дерном (рис. 2). Они близки каркасным жилищам в виде усеченной пирамиды по типологии этногра-фа-сибиреведа З.П. Соколовой [1998, с. 137–138]. Внешний вид обнаруженных построек, со стояние в процессе «археологизации», возможность побеседовать с их хозяевами натолкнули на мысль рассмотреть жилища наземного типа в широкой исторической ретроспективе. А.В. Кениг, проводивший свои этноархеологические исследования в том же Красноселькупском р-не, особо подчеркивал, что «исследование процессов археологизации на функционирующих или недавно оставленных поселениях является важным источником информации для создания археологических реконструкций» [2001, с. 60].

Археологические материалы

Классификация построек Западной Сибири основана на показателях углубленности котлована. Существуют некоторые различия в классификации сооружений разных эпох. Так, например, для неолита – бронзового века выделены три типа: наземные (углублены в землю до 30 см от древней дневной поверхности), полуземлянки (30–150 см), землянки (свыше 150 см) [Очерки…, 1994, с. 245]. Сооружения раннего железного века подразделяются на наземные, полуназемные (20–150 см) и подземные (свыше 150 см). В одних случаях исследователи указывают, что «наземные постройки отличаются от полуназем-ных отсутствием котлована» [Там же, с. 299–300], в других – к наземным относятся сооружения «со слабо углубленным (до 25 см) котлованом» [Там же, с. 366]. В данной работе мы рассматриваем лишь постройки, не углубленные в почву.

Сооружения наземного типа, на наш взгляд, слабо изучены. Наиболее ранними из раскопанных жилищ этого типа являются постройки эпохи энеолита, исследованные В.А. Захом на поселении андреев-

Рис. 2. Заброшенное селькупское жилище в верховьях р. Таз. Фото О.Е. Пошехоновой, 2013 г. 1 – общий вид; 2 – детали покрытия; 3 – внутреннее пространство; 4 – соединение деталей конструкции.

ской культуры Средний Баклан-1 в подтаежной зоне Притоболья [Зах, Фомина, 1999, с. 15]. Широкое распространение такие жилища получили на рубеже бронзового и железного веков. Область их распространения охватывает подзону северной тайги – лесостепь.

В северной тайге постройки наземного типа в большинстве случаев относятся к раннему железному веку (Сугмутен-Ягун VI, VII, IX, Усть-Камчин-Ягун) или Средневековью (Питлярское городище – VI–VII и VIII–IX вв., Усть-Войкарское городище – XIV в. и др.) [Косинская, Федорова, 1994, с. 58–59, 79–81; История…, 2010, с. 31, 77–78, 82–83]. Поселения, открытые на р. Сугмутен-Ягун (бассейн р. Пур) и датированные ранним железным веком, включают от одного до пяти жилищ размерами от 2,5 × 3,5 до 8,5 × 10,5 м, окружены по периметру внешними ямами [Косинская, Федорова, 1994, с. 80–81].

В подзоне средней тайги Западной Сибири (Сургутское Приобье) жилища наземного типа появились в поздний период эпохи бронзы (барсовская культура). Более широкое распространение они получили в раннем железном веке в среде носителей белоярской, калинкинской, кулайской (раннего этапа) культур. Эти жилища составляли более обширные поселения, среди которых были и укрепленные, окруженные валом и рвом [Чемякин, Зыков, 2004, с. 18, 25, 29, 33, 48–49].

На рубеже бронзового и железного веков поселения с жилищами наземного типа вновь появились на юге Западной Сибири, в долине Тобола. Они были распространены в основном в подтаежной зоне и боровых массивах лесостепи. В целом этот вид построек не типичен для домостроительной традиции Притоболья, которая характеризуется преимущественно жилищами с котлованами. На данной территории постройки

жжение 1

0 10 м

I

Рис. 3. Остатки жилища наземного типа в рельефе. Городище Митюшино-5 (Тюменский р-н Тюменской обл.).

-

1 917

-

2 1018

-

3 1119

-

4 1220

-

5 1321

-

6 1422

-

7 1523

-

8 1624

II

III

0 1 м

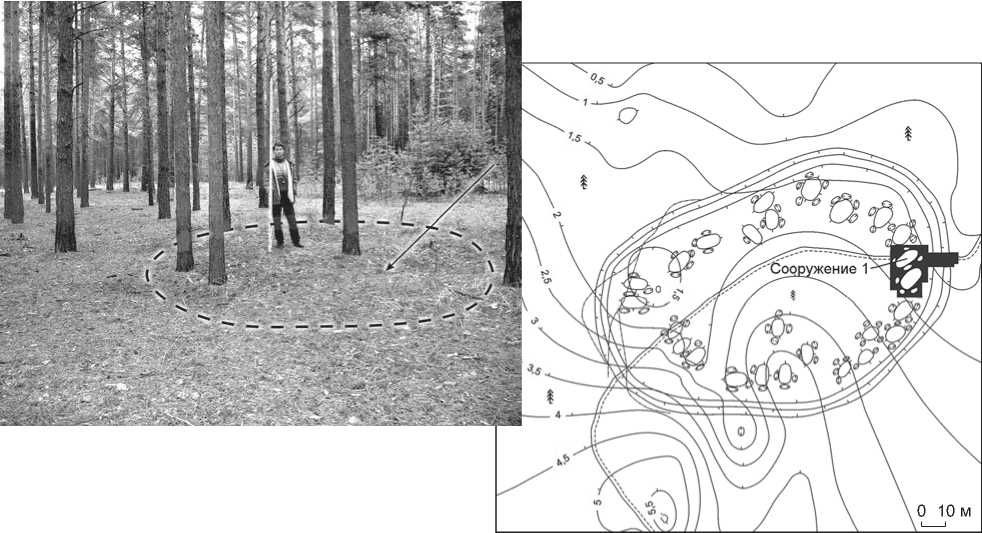

Рис. 4. Ситуационный план городища Карагай Аул-4 в Ярковском р-не Тюменской обл. ( I ), стратиграфия ( II) и план раскопа по материку ( III) сооружения 1 на этом памятнике.

1 - жилище наземного типа; 2 - ров-вал; 3 - раскоп; 4 - сосновый лес; 5 -грунтовая дорога; 6 - противопожарные траншеи; 7 - дерн; 8-12 - супеси: 8 - светло-коричневая, 9 - коричневая, 10 - темно-коричневая, 11 - коричнево-серая, 12 - темно-серая; 13 - про-кал; 14 - граница сооружения; 15 -нивелировочные отметки; 16 - яма; 17 - скопление угля; 18 - плашки; 19 -развал сосуда; 20 - скопление керамики; 21 - обломки глиняных изделий; 22 - камень со следами обработки; 23 - отдельные фрагменты керамики;

24 - керамический скребок.

наземного типа встречаются на укрепленных поселениях с круговой планировкой восточного варианта иткульской культуры (рис. 3; 4, I ). На этих поселениях насчитывается от 4 до 40 жилищ. Неукрепленные селища включали от 3 до 82 построек [Зимина, Зах, 2009, с. 26–130]. Значительно реже остатки наземных сооружений встречаются на поселениях баитовской культуры [Цембалюк и др., 2011].

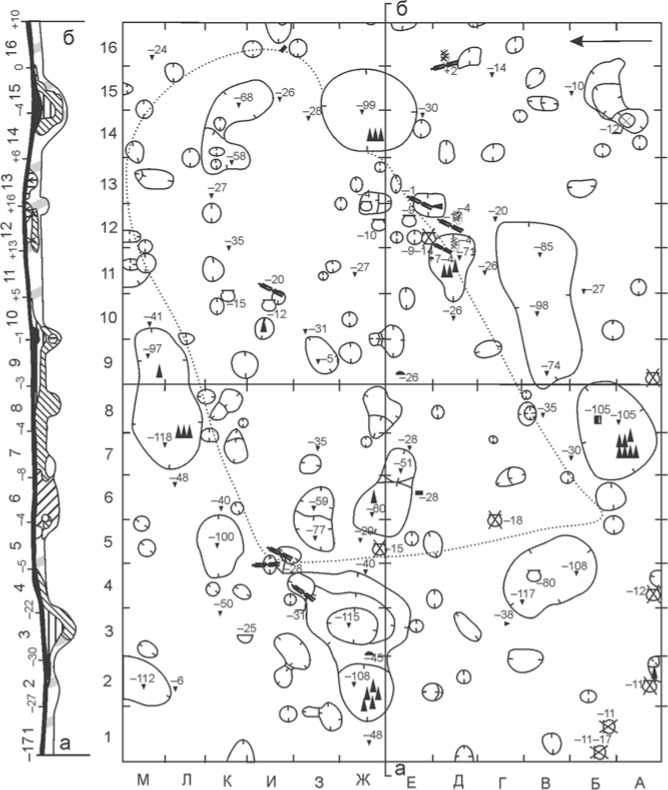

В Притоболье жилища наземного типа были исследованы на городищах восточного варианта иткульской культуры Карагай Аул-1, -4, Вак-Кур-2). В рельефе приподнятые площадки имели размеры от 8 × 8 до 9 × 14 м, высоту 0,25–0,35 м. Раскопки показа-

ли, что пол сооружений находился на уровне древней дневной поверхности. В пределах лишь одной из трех исследованных на городище Вак-Кур-2 построек у одной стены был зафиксирован аморфной формы котлован размером ок. 5,0 × 3,5 м, глубиной 0,25–0,30 м. Следы очагов в виде участков прокаленной супе си в жилищах располагались в центре (Карагай Аул-1) либо были несколько смещены от него (Вак-Кур-2, Карагай Аул-4); в некоторых по стройках отсутствовали (Карагай Аул-1, -4). Остатки каркасно-столбовой конструкции прослеживались на фоне светло-коричневой супеси в виде пятен серой супеси, иногда с углистыми включениями (рис. 5, 1). В материке они фиксировались в виде ям ди- аметром 0,25–0,40 м. Границы сооружения маркируют ямки от столбов и большие внешние ямы по периметру (см. рис. 4, II, III; 5, 2). Примерные размеры построек от 7,5 × 7,5 м до 8 × 11 м, площадь 60–70 м2. Одно сооружение имело в плане подтрапециевидную форму, размеры 5,5 × 6,0 × 6,5 × 3,0 м, площадь ок. 30 м2. Размеры одной постройки на селище Вак-Кур-2 со ставляли 12,0 × 8,5÷10,0 м, однако расположение ям от столбов позволяет предположить, что она состояла из двух примыкающих друг к другу помещений 6 × 10 и 6 × 8 м. Внешние ямы, окружавшие сооружения, могли иметь значительные размеры (3,5÷3,0 × 2,3÷2,5 м) и глубину (0,84–1,24 м). Предполагается, что при постройке жилища грунт из них использовался для присып- ки стен. При этом внешние ямы вокруг сооружений иногда не содержали находок (Карагай Аул-4, Карагай Аул-1, площадка А), в других случаях (Вак-Кур-2, Ка-рагай Аул-1, площадка Б) были заполнены артефактами, преимущественно фрагментами посуды. В целом насыщенность археологическим материалом культурного слоя памятников восточного варианта иткульской культуры раннего (иткульского) периода незначительная, на объектах позднего этапа находок гораздо боль-

Рис. 5. Остатки конструкции жилища наземного типа в культурном слое на глубине 20 см от поверхности ( 1 ) и в материке ( 2 ). Сооружение 1 на городище Карагай Аул-4 (Ярковский р-н Тюменской обл.).

ше. В основном это фрагменты керамики, скребки из обломков сосудов, абразивы из камня, керамические пряслица, единичные предметы бронзолитейного производства (обломки тиглей) и изделия из бронзы.

В Прииртышье и Барабе жилища наземного типа связаны с культурами Средневековья. На ряде потче-вашских (Чеплярово-26, -28, Мурлинка-2, Ложка-4) и усть-ишимских (Алексеевка XIII, XXVI) поселений в нижнем течении р. Тары обнаружены остатки подобных построек в виде приподнятых площадок, окруженных ямами. Потчевашские поселения датируются VI–VIII вв., усть-ишимские – X–XI (XIII) вв. [Бараба..., 1988, с. 124–129; Михалев, Корусенко, 2007; Михалев, 2008]. На основе небольших размеров очагов, невысоких обваловок, оставшихся от подсып- ки нижней части стен, исследователи делают вывод об использовании этих жилищ средневековым населением Прииртышья в относительно теплое время года (осень?) [Михалев, Корусенко, 2007, с. 312].

В Новосибирском Приобье каркасные наземные постройки (сейчас в виде четырехугольных насыпей преимущественно со сторонами 6–7 м, высотой 0,4–0,5 м с ямами по краям) исследованы на поселениях X–XIV вв. Памятники располагаются в глубине террас, состоят из о статков небольшого количества сооружений, культурный слой практически отсутствует, находки сосредоточены в жилищах или ямах возле них. Считается, что эти поселения могли служить в качестве сезонных зимних [Адамов, 2000, с. 14–15].

Этнографические данные

Теперь приведем ту более детальную информацию, которую несут предполагаемые этнографические аналоги древних построек. Следует отметить, что обнаруженные в верховьях р. Таз заброшенные селькупские жилища довольно специфичны в силу своего наземного типа. Именно отсутствием сколько-нибудь существенного углубления в почву они ярко выделяются среди сходных по конструкции полуземлянок, распространенных у соседних групп селькупов, кетов и восточных хантов. По-селькупски такая постройка именуется пой-мат , что означает «деревянный дом», на русском языке верхнетазовские селькупы нередко называют ее землянкой или засыпухой, причем второе название они отмечают как более точное, поскольку строение не углублено в почву. Жилище является сезонным, оно широко использовалось в ХХ в. владельцами небольших оленьих стад и безоленными охотниками для проживания в зимнее время: « Кто в одном месте сидит – у того землянка. Они летом возле речки там живут, зимой – в землянках » (ПМ* В.Н. Адаева, 2013 г.).

В некоторых публикациях встречаются описания пой-мат , несколько углубленного в почву [Кениг, 2010, с. 59–61; Ириков, 2002, с. 73–74]. Вероятно, такая постройка в варианте без котлована имеет лишь локальное распространение среди верхнетазовских селькупов. Вполне обоснованным выглядит заключение С.В. Лезовой о том, что конструкция этого жилища была перенесена в верховья Таза с юга (реки Нарым, Вах) в ходе миграции селькупов на северные таежные территории в XVII–XVIII вв. Причем с переходом селькупского населения от оседлого рыболовства к полукочевому охотничьему хозяйству произошло соответствующее упрощение конструкции жилища, а именно значительно уменьшилась (а в отдельных районах практически нивелировалась) жилищная яма [Лезова, 1991, с. 104–107]. Интересно, что настоящие землянки или, точнее, полуземлянки

( чуль-мат ), хорошо известные на других территориях проживания северных селькупов, современные жители пос. Кикки-Акки считают неселькупскими и даже склонны сомневаться в практичности таких жилищ: « Селькупы землянки не копали в землю. Если копать – сырость будет, заболеть можно » (ПМ В.Н. Адаева, 2013 г.). По этой причине они неизменно трактуют встречающиеся вблизи их селений западины от древних построек как о статки жилищ ненцев – населения, жившего на этой территории до прихода селькупов.

Дальнейшая информация о жилищах основывается на полевых этнографических материалах, собранных во время экспедиции 2013 г. В.Н. Адаевым и О.Е. Пошехоновой. Последние случаи проживания в пой-мат в окрестностях пос. Кикки-Акки относятся к началу 2000-х гг. Одно жилище, расположенное в 2 км к западу от поселка, на мысу правой террасы р. Таз, было построено в 1996–1997 гг. и покинуто в 2001 г.; в нем проживали от одного до трех человек (хозяин и его го сти, занимавшиеся сезонным промыслом). Второй пой-мат , вышедший из употребления около 1996 г. (дата постройки жилища не установлена), находится в 2 км к северо-востоку от пос. Кикки-Акки, на мысу, в 50 м от края правой террасы ручья Киккэоккэ; в нем жило около пяти человек (женщина зрелого возраста и ее дети – взрослые и подростки). Жилища были оставлены, т.к. их хозяева прекратили заниматься сезонным промыслом (первое) или оленеводством (второе). Несмотря на значительное осыпание земляного покрытия построек и частичное обрушение конструкции, детали деревянного каркаса долгое время остаются прочными, и, по заверению местных жителей, при необходимом ремонте оба жилища могут снова полноценно функционировать.

Для сооружения пой-мат очищалась от дерна площадка размером 4 × 3 м (либо пропорционально большего масштаба), по углам на глубину 0,7–1,0 м вкапывались четыре опорных столба высотой 2,5–3,0 м и диаметром 20–30 см, наклоненные внутрь под углом ок. 70°. В пазы на верхних концах столбов укладывали четыре горизонтальные балки (см. рис. 2, 3, 4). Таким образом создавался устойчивый каркас жилища в виде усеченной пирамиды. В более крупных постройках иногда добавлялись два дополнительных прямо стоящих столба для поддержания продольных балок в центральной части. По верху конструкции в направлении от задней стены ко входу укладывалось бревно (иногда два параллельных бревна на расстоянии ок. 0,5 м друг от друга), служившее в качестве балки перекрытия и создававшее необходимый уклон двускатной крыши. Полученный каркас по периметру плотно обкладывали колотыми плахами шириной 20–30 см (могли использоваться сосна, кедр, береза, листвен- ница*), колотой частью внутрь. Их устанавливали на землю с наклоном внутрь жилища, на месте входа оставляли промежуток. Щели между плахами затыкали мхом, далее конструкцию покрывали пластами бересты или дерном: «Сверху сперва дерном закрывали – с чернолесья**, там дерн толстый… Если бересты нет, то дерном закрывали». Дерн и мох выкапывали в непосредственной близости от будущего жилища. Поверх полученного покрытия укладывали небольшие бревна с тремя сучками, расположенными так, чтобы по всему периметру постройки образовалось как бы три уровня параллельных ступенек, на которые потом укладывали жерди диаметром ок. 15 см. Жерди служили опорой для песчаной засыпки слоем 15–20 см, завершавшей покрытие жилища. Песок для этого также брался в непосредственной близости от постройки, в результате чего по ее периметру образовывалась цепь небольших углублений (ровиков и ямок). Теми же материалами и в том же порядке покрывалась крыша, в центре которой оставляли квадратное отверстие (примерно 0,5 × 0,5 м) для дымохода. Высота жилища от пола до потолка в центральной части составляла ок. 1,8–1,9 м.

С целью обогрева в центре жилища сооружалась небольшая глинобитная печь каминного типа (широко известная на территории Западной Сибири как чувал). В качестве ее каркасной основы нередко использовалась старая долбленая лодка из кедра или осины, распиленная поперек и сложенная вдвое полостями внутрь. Вариант изготовления такой печи описывается местным жителем следующим образом: « Лодку складывали, нос отпиливали, потом все обмазывали глиной. Ставили в центре под отверстием в крыше, разводили внутри огонь. Постепенно лодка выгорала, а глина обжигалась. Дрова в печку закладывали с крыши ». У привходовой части жилища иногда пристраивались сени. Для этого на расстоянии ок. 2 м от торца постройки вкапывались еще два опорных столба с развилкой. В нее укладывались балки, второй конец которых опирался на крышу жилища. Сооруженная таким образом рама точно так же, как постройка, покрывалась колотыми плахами, дерном и песком. Входное отверстие закрывали оленьей или лосиной шкурой.

Пол жилища выстилался лапником, на который укладывались колотые сосновые или кедровые доски шириной ок. 30 см. Для продления их службы примерно раз в две недели доски переворачивали. Пой-мат обычно изготавливался в течение трех – семи дней, в строительстве принимали участие все трудоспособные члены семьи. Наиболее трудоемкая работа с деревом осуще ствлялась мужчинами. Общее число строителей обычно составляло два – пять человек (один – трое из них были способны выполнять тяжелую физическую работу). Основной используемый строительный инструмент – топор, пила и лопата. Каждую осень жилище ремонтировали, укладывая в появившиеся щели мох и подсыпая скатившийся песок, причем со временем грунтовое покрытие становилось все более устойчивым. Подобная постройка при небольшом ежегодном ремонте могла служить 20 лет и более.

В заключение этнографического описания приведем некоторые данные по эксплуатации пой-мат . В жилище размером 4 × 3 м могли проживать одна-две семьи, от 1 до 10 чел., включая детей. По воспоминаниям, такие постройки в прошлом могли располагаться небольшими группами, при этом расстояние между домами составляло не менее 20–30 м. Внутреннее про странство распределялось следующим образом: у входа перед столбами была женская половина, дальняя часть жилища являлась мужской (она же гостевая). Спальные места располагались у боковых сторон. Вещей в помещении обычно находилось немного (лишь повседневные), основная часть хранилась на улице под навесом, в лабазе или на оленьих нартах. Внутри жилища вещи лежали преимущественно около столбов или были подвешены на них на крючках. Например, на двух столбах у входа обычно висели котлы и другие предметы, связанные с кухней. В углах по обе стороны от входа лежали дрова. У двух дальних столбов находились мужские вещи и инструменты. Учитывая малый объем помещения, его обитатели значительную часть времени проводили снаружи. В особенности это касалось мужчин, для которых пой-мат фактически являлся лишь местом сна, отдыха и приема пищи. Важно отметить, что оставшиеся после выемки песка углубления, расположенные по периметру жилища, использовались для сброса разнообразного мусора и отходов.

В настоящее время пой-мат уже вышел из употребления у верхнетазовских селькупов. Связано это прежде всего с повсеместным распространением у них практики использования небольших сезонных избушек срубного типа. Тем не менее традиция строительства пой-мат пока окончательно не умерла, т.к. сооружением их уменьшенных копий занимаются подростки и дети. На окраине пос. Кикки-Акки в 2013 г. были отмечены два подобных игровых жилища: одно строилось, другое было сооружено около трех-четырех лет назад подростками, которые «уже ушли в армию». Детские постройки довольно точно повторяют конструкцию прототипа и даже предусматривают установку внутри печки-буржуйки. Кроме уменьшенного разме- ра, их существенным отличием является упрощение крепежа элементов постройки – большинство деталей скрепляется с помощью гвоздей.

Заключение

Таким образом, древние сооружения наземного типа известны повсеместно на территории лесной зоны Западной Сибири. Приведенные выше примеры демонстрируют отсутствие какой-либо связи между ними и наводят на предположение о конвергентном возникновении аналогичных типов построек у различных групп населения в разное время. Однако большое количество уже известных поселений с остатками наземных жилищ не датировано. Без исследований трудно сказать, к каким периодам могут относиться постройки наземного типа, остатки которых массово отмечены в окрестностях Тюмени у слияния Туры и Пышмы или в Сургутском Приобье и т.д. [Зах и др., 2014, с. 73, 111, 112–114, 154–155; Чемякин, Зыков, 2004, с. 112–115, 117–120].

Сохранение некоторых типов сооружений на протяжении длительного времени свидетельствует об их универсальности. Рассматриваемый здесь тип построек, доживший до современности, обладал целым рядом параметров, благодаря которым он в течение нескольких эпох в полной мере отвечал адаптационным возможностям населения. Это простота и скорость возведения, доступные материалы и технологии, невысокие трудозатраты. Обнаруженные современные полуразрушенные жилища позволяют провести параллели с аналогичными постройками древних периодов, скорректировать представления о форме сооружения, материале, деталях конструкции. В особенности это важно для тех элементов, которые не сохраняются с течением времени и восстанавливаются по большей части гипотетически (кровля, ее форма и покрытие, способы соединения деталей конструкции и т.п.). Данные, предоставленные населением, еще недавно пользовавшимся каркасно-столбовыми постройками наземного типа, позволяют скорректировать представления о числе проживавших в таком жилище людей, их образе жизни и предназначении подобного рода сооружений, особенностях интерьера и делении внутреннего пространства помещения.

Сопоставление информации по остаткам раскопанных древних сооружений и заброшенным селькупским постройкам свидетельствует об их вероятном сходном устройстве. Интересно, что подобные, «легкие» в нашем представлении, конструкции использовались обитателями Севера в зимних условиях. Продолжением данной темы является и некоторая удаленность пой-мат верхнетазовских селькупов от крупных рек (на расстояние от нескольких десятков до нескольких сотен метров). Это вполне объяснимо, ведь жители зимних поселений в меньшей степени зависели от водоемов: они могли легко получать воду из снега, а помимо рыбной ловли зимой для них приобретали актуальность и другие занятия (охота, выпас транспортных оленей). Примечательно, что подобная удаленность жилищ от водоемов наблюдается и в древности. Так, иткульские поселения Притоболья в большинстве случаев расположены в глубине террас. Среди белоярских поселений выделяются лесные (расположенные в глубине леса) и береговые [Чемякин, Карачаров, 2002, с. 35]. В Новосибирском Приобье в X–XIV вв. сезонные поселки с наземными постройками также располагались в глубине террас [Адамов, 2000, с. 11].

В представленном этнографическом очерке обращает на себя внимание сама история постепенной смены домостроительных традиций в верхнетазов-ском регионе, выраженный локальный характер процесса: население, строящее жилища наземного типа, окружено близкими ему по культуре соседями, у которых подобные же постройки углублены в почву. Этнографические данные позволяют увидеть вероятную подоплеку произошедших изменений: переселение на новую территорию с последовавшей перестройкой хозяйственного комплекса. Данный пример локализации домостроительной традиции без труда находит параллели в археологических материалах. Например, в Притоболье на рубеже бронзового и железного веков иткульские группы, расселившиеся в долине Тобола, строили только наземные дома, в то время как у обитавших в горно-лесной части Зауралья (основная территория распространения иткульской культуры) коллективов встречались три типа сооружений: наземные неуглубленные постройки, полуземлянки и жилища со слабоуглубленными котлованами в центре [Очерки…, 1994, с. 256].

Безусловно, прямая экстраполяция данных этнографии на археологические материалы неправомерна. Однако полученные этнографические сведения позволяют по-новому взглянуть на некоторые привычные археологические трактовки, касающиеся каркасно-столбовых жилищ наземного типа, и выдвинуть на этой основе отдельные предположения, наметить перспективные для разработки параллели.

Список литературы Каркасно-столбовые жилища наземного типа в Западной Сибири: археолого-этнографические параллели

- Адамов А. А. Новосибирское Приобье в X-XIV вв. - Тобольск; Омск: Изд-во Ом. гос. пед. ун-та, 2000. - 256 с.

- Бараба в тюркское время / В.И. Молодин, Д.Г. Савинов, В.С. Елагин, В.И. Соболев, Н.В. Полосьмак, Е.А. Сидоров, В.А. Соловьев, А.П. Бородовский, А.В. Новиков, А.Р. Ким, Т.А. Чикишева, П.И. Беланов. - Новосибирск: Наука, 1988. - 176 с.

- Зах В.А., Усачева И.В., Зимина О.Ю., Скочина С.Н., Чикунова И.Ю. Древности Андреевской озерной системы. - Новосибирск: Наука, 2014. - Т. 1: Археологические памятники. - 225 с.

- Зах В.А., Фомина Е.А. К вопросу о происхождении андреевской культуры // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. - 1999. - № 2. - С. 14-21.

- Зимина О.Ю., Зах В.А. Нижнее Притоболье на рубеже бронзового и железного веков. - Новосибирск: Наука, 2009. - 232 с.