Карстовый морфогенез в приповерхностной зоне сульфатно-карбонатного массива Соколино-Саркаевского месторождения гипса и ангидрита

Автор: Худеньких К.О., Катаев В.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 2 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено Соколино-Саркаевское месторождение гипса и ангидрита Кунгур-ского района Пермского края (разрабатывается с 1928 г.). Описаны геологическое строение месторождения, закарстованность сульфатной полезной толщи. Установлено, что геологические условия Соколино-Саркаевского месторождения полностью подходят под термин «эпикарстовая зона». Изложено понимание процесса образования карстовых форм в эпикарстовой зоне Соколино-Саркаевского месторождения. Данный процесс позволяет оперативно скорректировать и оптимизировать схемы отработки, что в свою очередь улучшает качество добываемого полезного ископаемого.

Соколино-саркаевское месторождение, геологическое строение, гипс и ангидрит, закарстованность, эпикарстовая зона, карстообразование

Короткий адрес: https://sciup.org/147244998

IDR: 147244998 | УДК: 551.2.01 | DOI: 10.17072/psu.geol.17.2.171

Текст научной статьи Карстовый морфогенез в приповерхностной зоне сульфатно-карбонатного массива Соколино-Саркаевского месторождения гипса и ангидрита

Соколино-Саркаевское месторождение гипса и ангидрита разрабатывается с 1928 г. Местонахождение находится в Кунгурском районе Пермского края, в 2,5 км от железнодорожной станции Ергач. Разрабатывает месторождение Общество с ограниченной ответственностью «Ергач» (далее – ООО «Ергач») открытым способом.

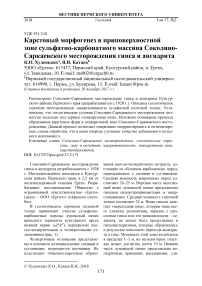

В геологическом строении полезной толщи принимают участие сульфатно-карбонатные породы лунежской пачки иренского горизонта кунгурского яруса нижней перми ( ln P 1 kir ), перекрытые нео-ген-четвертичными и четвертичными отложениями (рис. 1).

Четвертичные отложения представлены в основном аллювиальными глинами и суглинками, встречаются песчаники. Их подстилают обвально-карстовые образо- закарстованность, эпикарстовая зона, вания неоген-четвертичного возраста, состоящие из обломков карбонатных пород, перемешанных с глинами и суглинками. Средняя мощность вскрышных пород составляет 20–25 м. Верхняя часть залегающей ниже лунежской пачки представлена гипсами сильнотрещиноватыми и закар-стованными. Средняя мощность гипсовой толщи составляет 25 м. Ниже гипсов залегает «переходная зона», которая чаще всего сложена доломитами, нередко с прослоями гипса или его разновидности – селенита, но может быть представлена и гипсоангидритами, которые образовались в результате неполного перехода ангидрита в гипс. Мощность этой зоны колеблется в пределах 1–3 м, но на некоторых участках может достигать почти 10 м. Нижняя часть лунежской пачки представлена ангидритами, крепкими, массивными, сла-

ботрещиноватыми и закарстованными. Средняя мощность ангидритовой толщи составляет 15–20 м.

Добыча полезного ископаемого ведется по трем горизонтам: +150 м, +137 м и +125 м. На горизонте +150 м добывается гипс, на горизонте +137 м– породы переходной зоны, на горизонте +125 м – ангидрит (рис. 1).

Гипс

Доломит

Ангидрит

Четвертичные отложения, представленные глинами и суглинками

Неоген-четвертичиые обвально-карстовые отложения, представленные обломками карбонатных пород, перемешанных с глинами и суглинками

Лунежская пачка кунгурского яруса нижней перми

Рис. 1. Геологическое строение Соколино-Саркаевского месторождения

Как уже было отмечено выше, гипсовая толща сильно закарстована. Закарсто-ванность оказывает значительное влияние на качество полезного ископаемого, вносит свои коррективы в способы отработки и в безопасное ведение горных работ в карьере.

Карстовые формы проявляются как на поверхности гипсовой толщи (погребенные древние карстовые воронки, вскрытые при обнажении кровли гипса), так и внутри нее – заполненные и незаполненные карстовые полости, вскрытые скважинами. Заполненные карстовые полости нередко можно выявить в бортах горизонта +150 м (рис. 2). Это, как правило, участки, на которых полезное ископаемое отсутствует. Заполненные полости встречаются самых различных форм: цилиндрические, конусообразные, овальные, неправильные и др. Заполнителем являются глыбы и щебень известняка, доломита, мергеля, гипса, перемешанные с суглинками и глинами. Незаполненные полости увидеть гораздо сложнее: отработка полезного ископаемого ведется с помощью взрывных работ, при которых незаполненные полости полностью разрушаются. Но иногда при бульдозерной зачистке кровли гипса такие формы все-таки обнаруживаются (рис. 3), а также вскрываются многочисленные вертикальные карстовые каналы разных диаметров (рис. 4).

Гипсоангидритовая толща лунежской пачки безводна: водоносные горизонты в ней отсутствуют, как и в перекрывающей толще вскрышных пород. Вода поступает в массив исключительно за счет инфильтрации с поверхности в теплый период года при снеготаянии и дождевых атмосферных осадках. Проходя сквозь четвертичные породы вскрыши, инфильтрационные воды не теряют своей растворяющей способности или незначительно теряют ее при просачивании сквозь неоген-четвертичные отложения, которые содержат щебень карбонатных пород.

Такие геологические условия полностью подходят под термин «эпикарстовая зона», широко используемый в западной литературе (Bonacci,1987; Ford, Williams, 1989; Trudgill, 1985; Williams,1983; Wil-liams,1985). В русскоязычной литературе этот термин ввёл А.Б. Климчук (2009). Эпикарст он определяет как верхнюю вы-ветрелую и закарстованную зону экспонированных на поверхность карбонатных пород, отличающуюся от нижележащей зоны более высокой и равномерно распределенной пористостью и проницаемостью, удерживающую некоторые динамические запасы вод и регулирующую сток в нижележащей вадозной зоне .

Применительно к сульфатно-карбонатному массиву карстующихся пород термин «эпикарстовая зона» раскрыл

В.Н. Катаев (2004). В общегеологическом смысле строение эпикарстовой зоны соответствует строению зоны выветривания. В свою очередь зональность выветривания обусловливает гидрогеологические особенности приповерхностной части массива. Распределение инфильтрационных вод происходит следующим образом: часть стока идет на пополнение почвенных влагозапасов и испарение, часть – на инфильтрацию. В подзоне интенсивного вы-ветривания (тонкого дробления) за счет кольматации трещин элювиальными отложениями водопроницаемость невелика. Водопроницаемость возрастает в подзоне мелкого дробления и достигает максимума в верхней части глыбовой подзоны. Далее, в глубину массива, по мере затухания трещиноватости выветривания водопроницаемость нелинейно уменьшается, сохраняясь высокой лишь вдоль крупных секущих трещин и разломов.

Рис. 2. Заполненная карстовая полость, вскрытая в борту горизонта +150 м

Рис. 3. Незаполненная карстовая полость, вскрытая при бульдозерной зачистке кровли гипсовой толщи

Рис. 4. Вертикальный карстовый канал, вскрытый при бульдозерной зачистке

Таким образом, геологическое строение и гидрогеологические условия полезной толщи и перекрывающих отложений Соколино-Саркаевского месторождения представляют собой эпикарстовую зону – верхнюю выветрелую и закарстованную поверхность сульфатных пород с равномерно распределенной проницаемостью.

Основываясь на работах К.А. Горбуновой (1985), А.Б. Климчука, Рогожнико- ва, Ломаева (1981), В.С. Лукина, Ежова (1975), а также на многочисленных наблюдениях, проведенных в карьере, в данной работе предлагается следующее понимание процесса образования карстовых форм в эпикарстовой зоне Соколино-Саркаевского месторождения гипса и ангидрита.

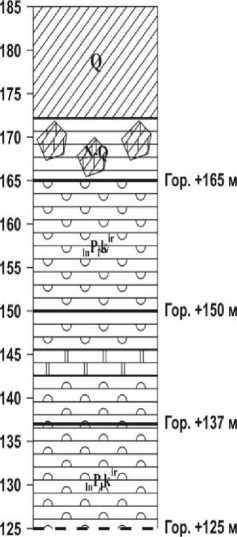

Инфильтрационные воды поступают в массив, проходят толщу вскрышных по- род и оказываются на кровле гипса (рис. 5,А). Вода продолжает движение по кровле гипсовой толщи по ее падению. На поверхности гипса имеются выходы многочисленных субвертикальных и субгоризонтальных трещин как залеченных, так и открытых. Вода движется до первых встретившихся ей на пути трещин, в которые начинает просачиваться (рис. 5, Б).

Рис. 5. Схема образования карстовых форм в эпикарстовой зоне Соколино-Саркаевского месторождения гипса и ангидрита

Просачиваясь в субвертикальные трещины, вода растворяет их стенки, в результате чего происходит постепенное увеличение размеров. В конечном итоге образуются вертикальные карстовые каналы (рис. 4, 5,В), по которым происходит интенсивное поступление инфильтрационных вод в гипсовую толщу. Максимальный диаметр устья такого канала, зафиксированный в кровле гипса Саркаев-ского карьера, составляет 0,5 м, но не исключаются и б о льшие размеры.

Внутри гипсовой толщи снижается интенсивность трещиноватости, уменьшается водопроницаемость пород и замедляется скорость нисходящего движения воды, поэтому сток приобретает преимущественно горизонтальную направленность. Вода движется по субгоризонтальным трещинам (рис. 5,В), постепенно увеличи- вая их за счет растворения, в результате чего формируются карстовые полости (рис. 5,Г), через которые происходит дальнейшая разгрузка воды в массив. На данной стадии в таких полостях и субгоризонтальных трещинах может формироваться подвешенный эпикарстовый водоносный горизонт (Катаев, 2004).

Пройдя всю мощность гипсовой толщи, вода оказывается на кровле «переходной зоны» и продолжает двигаться по ее падению в поисках субвертикальных трещин, по которым она продолжает свое движение в направлении ангидрита. Проходя сквозь толщу ангидритов, вода устремляется далее вниз в направлении подстилающей тюйской карбонатной пачки или разгружается в бортах горизонта +125 м (рис. 6).

Рис. 6. Разгрузка инфильтрационных вод в борту горизонта +125 м

Следует обратить внимание на то, что карстовые полости в ангидритах лунеж-ской пачки встречаются крайне редко. В Саркаевском карьере зафиксированы единичные случаи, когда карстовая форма «прорезала» лунежскую пачку на всю ее мощность. Вероятно, это происходит в местах, сильно ослабленных в результате геолого-тектонических процессов. Вода, пройдя толщу гипса, в значительной степени утрачивает свою растворяющую способность. Поэтому в образовании карстовых форм в «переходной зоне» и ангидритовой толще основную роль играют не химические процессы, а скорее, физические.

В заключение необходимо отметить, что понимание сути процесса образования карстовых форм в значительной степени облегчает работу сотрудников геологомаркшейдерского отдела ООО «Ергач», помогает оперативно выявлять и ликвидировать опасные зоны, что способствует повышению уровня безопасности в карьере. Своевременное выявление заполненных карстовых форм позволяет оперативно скорректировать и оптимизировать схемы отработки, что в свою очередь повышает качество добываемого полезного ископаемого, а также, в некоторых случаях, сокращает затраты на добычу.

Список литературы Карстовый морфогенез в приповерхностной зоне сульфатно-карбонатного массива Соколино-Саркаевского месторождения гипса и ангидрита

- Горбунова К.А. Карстоведение. Вопросы типологии и морфологии карста: учеб. пособие по спецкурсу / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1985. 88 с

- Катаев В.Н. Основы структурного карстоведения: учеб. пособие по спецкурсу / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2004.109 с

- Климчук А.Б. Эпикарст: гидрогеология, морфогенез и эволюция. Симферополь: Сонат, 2009. 112 с

- Климчук А.Б., Рогожников В.Я., Ломаев А.А. Карст массива Кырктау (Зеравшанский хребет, Тянь-Шань): Препринт/ Ин-т ге-ол.наук АН УССР. Киев, 1981. 54 с

- Лукин В.С., Ежов Ю.А. Карст и строительство в районе г. Кунгура. Пермь: Перм. кн. изд-во, 1975. 118 с

- Bonacci O. Karst Hydrology with special reference to the Dinaric Karst / Berlin-Heidelberg-New York-London-Paris-Tokyo, Springer-Verlag, 1987. 184 p

- Ford D.,Williams P. Karst Geomorhology and hydrology. London, 1989. 601 p

- Trudgill S. Limestone Geomorphology. 8 Geomorphology Texts. K.M. Clayton (ed.). London & New York / Longman, 1985. 196 p

- Williams P.W. The role of the subcutaneous zone in karst hydrology // Journal of hydrology. 1983. Vol. 61. P. 45-67

- Williams P.W. Subcutaneous hydrology and the development of doline and cocpit karst // Z. Geomorph. 1985. Vol. 29(4). P. 463-482