Картографическая подготовка бакалавров по туризму в контексте профессиональной компетентности

Автор: Комиссарова Татьяна Сергеевна, Гаджиева Елена Анатольевна

Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts

Рубрика: Профессиональное образование в сфере туризма и гостеприимства

Статья в выпуске: 2 т.10, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена теоретическому и практическому обоснованию необходимости картографической подготовки бакалавров, обучающихся по направлению «Туризм». Картографическая грамотность буду- щих профессионалов тесно связана с их профессиональной компетентностью. Наличие картографиче- ской грамотности у выпускника университета предполагает, что он умеет профессионально работать с картой: другими словами, как грамотный человек умеет читать и писать, так и картографически грамотный бакалавр умеет читать и создавать карту. Он знает условные знаки, понимает матема- тическую основу карт, что позволяет проводить различные измерения по карте - получать инфор- мацию для решения профессиональных задач. Создание профессиональных карт предполагает умение строить кроки, картодиаграммы, проекты, создавать картографические модели туров и маршрутов, совершать различные операции с информацией. Сущность картографической компетентности подго- товленного бакалавра заключается в том, что она позволит ему использовать в будущей деятельности промежуточное звено между постановкой профессиональной задачи и ее решением (разработкой но- вого тура, созданием туристского кластера, управлением туристско-рекреационным пространством региона и т. д.). Это звено - карта или любое геоизображение, геоинформационная система, которые являются достоверной, математически обоснованной моделью действительности, несущей простран- ственно распределенную профессиональную информацию. Данная статья открывает серию подобных работ, которые будут посвящены картографической компетентности выпускника-бакалавра по на- правлению туризм в высшей школе. В данном случае обсуждается в сравнении предмет исследования науки картографии и предмет исследования науки туристики, геотуристики как ее структурной части. Определяется, что речь идет о географическом пространстве в первом случае и его части - туристско-рекреационном пространстве - во втором. Показана методологическая роль системного подхода и теории географического пространства для развития геотуристики. Кроме того, в статье подчеркивается уникальная полипредметная психолого-педагогическая роль картографического мето- да обучения, разрабатываемого нами в качестве дидактической проекции картографического метода исследований в образовательный процесс. Эта роль заключается, во-первых, в его «сквозном», метаме- тодическом характере, во-вторых, в уникальных возможностях метода воздействовать на развитие обоих полушарий головного мозга, связанных с интеллектуально-графическими умениями обучающихся визуализировать пространственно распределенную учебную информацию.

Картографическая грамотность, картографический метод обучения, креативность, визуализация геопространства, интеллектуально-графическая деятельность, профессиональная компетентность, подготовка бакалавров, геотуристика, специалист по туризму

Короткий адрес: https://sciup.org/140209483

IDR: 140209483 | УДК: 378.016: | DOI: 10.12737/19541

Текст научной статьи Картографическая подготовка бакалавров по туризму в контексте профессиональной компетентности

Подготовка квалифицированных кадров для работы в туризме является важной государственной задачей, потому что высокое качество профессиональной компетентности выпускников положительно влияет на развитие отрасли и в конечном итоге на экономику региона. Сложность геополитической обстановки, международные конфликты, негативные факторы и обстоятельства, прямая опасность для жизни во время отдыха побуждает искать организаторов и работников туристской отрасли другие пути для восстановления и даже для инновационного развития туроператорской креативной деятельности, пути сохранения своего бизнеса.

«Импортозамещение» в туризме обернулось активным интересом к более широкой эксплуатации собственных историко-культурных и природно-рекреационных ресурсов, к развитию внутреннего туризма, интересу не только к теплым странам, но и к северу и востоку нашей необъятной России. Естественно, что устойчивость специалистов по туризму на рынке труда напрямую зависит от их умения разрешать неожиданно сложные проблемы на основе своих знаний, умений и профессионального опыта. Именно такая подготовка устойчивых на рынке труда специалистов-профессионалов в высшей школе предусматривается сегодня, поскольку она осуществляется с позиций компетентност-ного подхода. Уровень образованности выпускника определяется умением применять знания в практической работе, в нестандартной обстановке, другими словами, уровнем креативности его мышления. Уточним, что, по нашему мнению, креативность – это особое личностное качество, конструктивный способ мышления, позволяющий эффективно заниматься новаторской практической деятельностью, что существенно отличает креативность от творчества. Разумеется, творчество и креативность как свойства личности могут пересекаться, между ними даже существует преемственность, потому что опыт творческой деятельности – составная часть образования. Мы же обсуждаем проблему подготовки специалистов современных профессий, где требуется именно креативность, т. е. способность на основе накопленного опыта и знаний генерировать новые идеи и способы, оптимизирующие рабочий процесс или создающие неповторимый продукт.

Компетентностный подход предполагает, ко всему прочему, усиление деятельностной направленности образования, развитие способностей обучающегося использовать полученные знания в практической деятельности. (Не что узнал, а чему научился, что умеешь сам). Профессиональная подготовка бакалавров по направлению «Туризм» связана с освоением ими учебного плана, который вместе с учебными программами отражает государственные образовательные стандарты и предусматривает овладение специальностью, определенной квалификацией, предлагает предметы, способствующие формированию соответствующих компетенций и в конечном итоге профессиональной компетентности как свойства личности выпускника [7].

Реализация компетентностного подхода в практике образовательного процесса необходимо строить на следующих принципах:

-

- развитие способности самостоятельно решать проблемы с использованием личного опыта,

-

- содержание образования – это по сути дидактическая проекция не только знаний, но и научных решений проблем,

-

- создание педагогических условий формирования творческой самостоятельности, профессиональной креативности.

Приведенные положения в целом отражают компетентностный контекст образования в целом и подготовку бакалавров по туризму в высшей школе в частности. Одним из важных аспектов содержания такого образования и условием для формирования опыта самостоятельного решения задач является картографическая подготовка студентов, находящаяся в русле универсальных интеллектуально-графических умений выпускников визуализировать учебную информацию.

Роль и возможности полипредметного картографического метода не оценены в полной мере при профессиональной подготовке специалистов по туризму, о чем свидетельствует отсутствие соответствующих дисциплин в учебном плане, учебников и пособий, различных картографических материалов, а главное, наличие недопонимания студентами необходимости использовать картографические знания в своей дальнейшей профессиональной деятельности. В лучшем случае – это бытовое умение составить рекламный буклет, в который вставлена элементарная картосхема, иногда нарядно украшенная рисунками или фотографиями.

Остановимся на теоретических основаниях картографической подготовки студентов. В первую очередь обратимся к наукам о туризме, геотуристике, картографии и универсальному полипредметному методу исследования и обучения – картографическому, чтобы определить адекватные дидактические блоки, обеспечивающие картографическое учебно-педагогическое содержание подготовки бакалавров по направлению «Туризм» [6].

Теория туризма как специальности стала развиваться в первую очередь в направлении экономическом, в направлении маркетинга и менеджмента: практика опередила теорию, и спрос рынка на туристский продукт возник быстрее, чем были разработаны концепции туристских дестинаций, туристской инфраструктуры, объекта и предмета науки, ее структуры. Заметим, что туристика (туризмология, наука о туризме и т.п.) – молодая наука, основные понятия и категории которой интенсивно разрабатываются в настоящее время.

В нашем случае это базовая наука, содержание которой должно быть изоморфно обращено в дидактические единицы учебной информации, положенные в основу подготовки соответствующего специалиста. Мы достаточно много писали о структуре науки и выделяем в ней географическую составляющую, или геотуристику, ее объект и методы изучения [13, 15].

Напомним только, что нами предлагается структура туристики, в которую входит такой блок, как геотуристика. В нем определяется место картографической компетентности [14].

На наш взгляд, геотуристика в структуре науки туристики занимает значительное место. Это определяется тем, что интересы туристов и ре-креантов лежат в области путешествий, поездок, активного отдыха, познавательной необременительной деятельности, достижения физической и духовной реабилитации. Представляется, что ареной такого отдыха является географическое пространство (ГП) различной размерности, уникальные и природные ландшафты, интересные объекты, историко-культурное наследие. Поэтому необходимо знать его геопространство, структуру и свойства, отраженные в многочисленных геоизображениях, чтение которых является профессиональным умением туроператора и организатора туризма.

Объектом изучения геотуристики мы считаем туристско-рекреационную среду (ТРС). Целесообразно определить, что туристско-рекреационная среда, или туристско-рекреационное пространство, представляет собой пространственно-географическую систему, состоящую из существующих, целенаправленно подобранных объектов туристского интереса, в которых происходит организованное взаимодействие всех участников туристского процесса. Туристский бизнес-процесс предполагает организационно-финансовое взаимодействие предприятий и лиц, оказывающих туристские услуги, группы или отдельных лиц, получающих эти услуги за определенную плату. Но бизнес-процесс – это уже предмет экономики туризма. Нас в данном случае интересует построение собственно пространства туристского интереса, определение привлекательности туристского продукта за счет использования туристско-рекреационных ресурсов, т. е. особенностей географического или ландшафтного строения территории. Для получения такой информации используется картографический метод исследования (КМИ).

Объясняется это тем, что предметом познания современной картографии является построение (отображение) с помощью графических средств визуализации информации моделей (образы), объективно существующего пространственного порядка взаимного размещения материальных предметов и явлений природного, социально-экономического, духовно-сакрального характера, а также его временное изменение (прообразы).

Таким образом, у исследователя, проектировщика развития системы туризма, туроператора, разрабатывающего новый тур или маршрут, имеется «промежуточный» документ в виде карты (или ГИС), позволяющий изучать действительность и моделировать ее, составлять проекты и разрабатывать концепции развития туристской деятельности.

Очевидно соответствие теории картографии и теории науки о туризме в смысле общности предмета их изучения – пространственного образа и реально существующего прообраза – позволяет доказать необходимость картографической подготовки бакалавра по туризму как в общеобразовательном, общекультурном, так и профессиональном ее значении.

Кратко остановимся на следующем учебнодидактическом блоке, связанном с изоморфным отражением научного представления о структуре географического пространства. Для решения задач отражения структуры пространства имеется свой уникальный графический язык, на котором можно «рассказать» об исследуемом объекте не последовательно, как в тексте, например, или в видеофильме, а одновременно увидеть сразу всю структуру и распространение явления или объекта, представить его себе в виде графического прообраза, в виде «картинки».

Профессиональному специалисту по туризму, «управляющему» геопространством туристского интереса, необходимо понимать его теорию, чтобы читать карту и черпать из нее больше информации, чем может получить обыватель. В данном случае для исследователя окружающая среда – это форма, неразрывно связанная с содержанием и изображенная в виде графической, математически определенной, символической, генерализованной картографической модели.

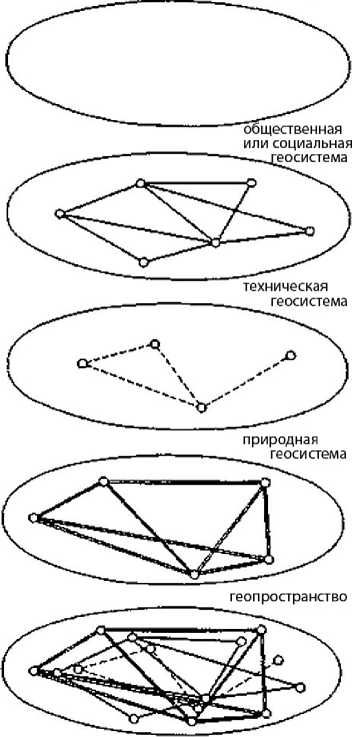

Под географическим пространством (ГП) в данном контексте понимается системное единство природно-антропогенных и экономических компонентов и систем, которые проектируются в реальной действительности на одну и ту же территорию, т. е. принадлежат ей физически. Эта модель единства компонентов и систем, принадлежащих одной территории, хорошо согласуется с концепцией геопространства, разработанной У.И. Мересте и С.Я. Ныммика (рис. 1) [16].

ГП имеет не только некий объем, но и некую продолжительность в форме наследства и возможностей» [8].

Рис. 1. Схема географического пространства

(из книги Мересте У.И., Ныммик С.Я. «Современная география: вопросы теории». М.: Мысль, 1984)

Методологически пространство является основным организующим понятием в изучении территории, на которой существует множество различного типа систем во взаимодействии или в противоречии. В процессе картографического моделирования различие между территорией и геопространством и заключается в том, что территория как таковая (поверхность Земли, в частности суши, являющаяся суммой отдельных территорий) служит как бы общим фоном для проектирования на нее различных природных и общественных геосистем. Территории присущи различные картометрические параметры.

Очевидно, что теория геопространства является концептуальным основанием такой категории геотуристики, как туристско-рекреационная сфера (ТРС). ТРС – это часть освоенного рекреационного пространства страны, или определенная территория, на которой представлена туристская инфраструктура, расположенная во всем своем разнообразии или частично в таковом. Состоит ТРС из туристских дестинаций, связанных потоками туристов-рекреантов. Поток туристов определяет структуру и целостность этой системы, ее развитие или деградацию.

Где поток ослабевает, там предполагается пограничная зона системы, смена типа туристской среды или переход к неосвоенному туристами пространству.

Можно для теоретических объяснений представить туристскую сферу как некую «пленку жизни», подобно ландшафтной сфере, и судить о том, что географическая туристско-рекреационная среда, подобно ландшафтной среде, обладает свойством континуальности и дискретности.

На концепцию геопространства методологически опираются такие положения теории, которые позволяют переходить к практике системного управления развитием туристской отрасли, туристско-рекреационному районированию и классификации туристской среды в целях развития туристского бизнеса.

Инновационные проекты развития территории, организация и управление такими бизнес-проектами, как туристско-рекреационные кластеры, и по форме, и по содержанию представляют собой определенный тип геопространства на данной территории, состоящий из множества структурных подсистем разного типа, объединенных территорией развития кластера или его частей.

Нетрудно отметить, что структурная схема геопространства и предполагаемая схема кластера для данной территории были бы совершенно адекватны. Они отражали бы системное единство множества подсистем для данной территории туристско-рекреационного кластера.

Очевидно, что существенным атрибутом управления таковым будет карта, а точнее, геоин-формационная система, представляющая собой графическую модель исследования (на любом носителе), визуализирующая пространственное распределение необходимой информации.

Понятие о географическом пространстве, его структуре необходимо для понимания сущности картографического моделирования – адекватного и полного отображения явлений и объектов природного и социально-экономического характера графическими способами. В первую очередь это важно для практической деятельности туристов-профессионалов, изучающих и осваивающих разнообразные пространственные объекты туристского интереса, конструирующих логистические цепи, планирующих развитие элементов инфраструктуры туризма как на локальном, так и на муниципальном, региональном, федеральном, международном уровнях.

Символический образный язык карты способствует формированию абстрактного представления о прообразе, реально существующем.

Возможности картографического метода обучения (КМО) уникальны и в первую очередь связаны с таким профессионально необходимым качеством, как умение визуализировать учебную и учебно-научную информацию, понятия, обрабатывать ее, выражаться языком графических форм. Это интеллектуально-графическое умение приобретается в процессе работы с топографической картой, не говоря уже о мелкомасштабных картах, построенных в проекциях, позволяющих понимать переход от сферы к плоскому математически определенному изображению действительности, что позволяет безошибочно работать с моделями. «Недооцененность» КМО можно объяснить тем, что дидактическое представление о картографии имеет довольно ограниченный круг специалистов. Тем ответственнее их обязанность внедрить картографическую компетенцию в подготовку будущих специалистов-профессионалов. [3, 6, 11, 12, 15] картографический метод обучения нами рассматривается в качестве ме-таметодического «сквозного», организующего метода познания в процессе подготовки бакалавров, применимого как при изучении разных предметов пространственного распространения на изучаемой территории, так и в бытовом опыте. Его методологическая сущность определена тем, что метод обучения способствует формированию пространственного мышления в целом и в соответствии с концепцией метаметодики, разработанной И.М. Титовой [20], на наш взгляд, представляет собой полипредметный метод, пригодный для освоения различных дисциплин, предметом которых является пространство, которое можно изображать и познавать, пользуясь интеллектуально-графическими умениями (качество, «покрывающее» многие компетентности, обозначенные в учебном плане).

Картографический метод обучения (КМО) позволяет визуализировать любое моделируемое пространство в целях его изучения и, соответственно, развивает пространственное мышление, вызывает к действию оба полушария головного мозга.

Педагогам-психологам, которые исследуют мыслительную деятельность мозга обучающегося, хорошо известно, что правое и левое полушария мозга взаимосвязаны между собой, но исполняют совершенно различные функции, особенно при обучении, когда выполняют то или иное задание, решают проблемную задачу или просто составляют описание объекта или явления. Это обстоятельство определяет тип мыслительной деятельности лево- или правополушарных людей. А КМО, – мы писали об этом выше, – «работает» как с математически достоверными моделями – картами, ГИСами, так и картографическими образами – геоизображениями. Другими словами, в данном случае с помощью картографического метода обучения возможно целенаправленно управлять развитием мыслительной деятельности обучающегося, так как у него развивается одновременно и абстрактное, и конкретное мышление.

В настоящее время появились даже специальные упражнения по стимулированию правополушарных функций мозга, подавленных «левополушарным» воспитанием с детства. И если большинство людей думают с помощью слов, то остальные, зачастую и ученые, мыслят зрительными, даже двигательными образами. Лишь на заключительном этапе происходило перекодирование зрительных образов в слова. Это действие знакомо и тем людям, которые знают картографический метод исследования.

Озарение, которое может к нам придти даже во сне, когда наш мозг занят совершенно другой работой, – результат творчества правого полушария.

Интуитивная работа правого полушария основана на фактах, которые были проанализированы левым полушарием. И именно правое полушарие через восприятие мира во всей его целости имеет прямое отношение к формированию творческих способностей личности, его творческого потенциала [22].

Такими уникальными психолого-педагогическими свойствами обладает картографический метод обучения, с помощью которого приобретаются не просто необходимые знания и умения, но и целенаправленно развивается мыслительная деятельность обучающегося, соответственно, повышается потенциал творческой деятельности, креативных практических умений.

Все вышеизложенное позволяет нам утверждать, что картографическая грамотность – умение «читать» и «составлять» карту, – свойство профессионально компетентного специалиста по туризму.

В завершение статьи скажем, что нами разработана рабочая программа учебной дисциплины «Картографическое обеспечение туризма», которая реализуется несколько лет при подготовке специалистов СКСиТ и бакалавров по направлению «Туризм», имеющийся опыт обучения изложен в учебном пособии, имеющем такое же название.

Список литературы Картографическая подготовка бакалавров по туризму в контексте профессиональной компетентности

- Асланикашвили А.Ф. Метакартография. Тбилиси, 1974.

- Берлянт А.М. Геоиконика. М., 1996.

- Берлянт А.М. Картографический метод исследований. М., 1978.

- Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб.: Герда, 2007.

- Владимиров В.Н., Колдаков Д.В., Силина И.Г., Токарев В.В. Пространственные аспекты истории Алтая: значение компьютерного картографирования//Круг идей: традиции и тенденции исторической информатики. Труды IV конференции ассоциации «История и компьютер». М., 1997.

- Гаджиева Е.А. Условия формирования профессиональнозначимых качеств бакалавра туризма при изучении дисциплины «Картографическое обеспечение туризма»//Экологическое равновесие: человек и окружающая среда. Матер. Межд. науч.-практ. конф. СПб., 2014.

- Гаджиева Е.А. Учебно-методическое обеспечение дисциплин по направлению туризм в условиях перехода высшего профессионального образования на двухуровневую систему//Сервису и туризму -инновационное развитие: Материалы Международной научно-практической конференции. СПб, 2009.

- Жоли Ф. Картография Пер. с фр. Н.М. Иосилевич. М.: АСТ: Астрель, 2005. 159 с. (Cogito, ergo sum) (Университетская б-ка).

- Зорин И.В. Феномен туризма. Избр. сочинения. М.: Наука, 2005. 552 с.

- Зимняя И.А. Компетентностный подход в образовании -реальность XXI века//Проблемы образования в условиях устойчивого развития цивилизации. М., 2005.

- Квартальнов В.А. Туризм. М.: Финансы и статистика, 2007.

- Комиссарова Т.С. Графикация географического пространства//Национальные природные исследования в образовании: сб. статей. СПб.: Образование, 1997. С. 15-17.

- Комиссарова Т.С. Представление о геотуристике и туристской дестинации//Страноведение и регионоведение в решении проблем устойчивого развития в современном мире. Матер. Межд. конф. СПб.: ВВМ, 2010. С. 50-55.

- Комиссарова Т.С. Теоретические основы картографического метода профессиональной подготовки учителя. СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2009.

- Комиссарова Т.С., Нечаева Т.А. Профессиональная востребованность пространственно-экологической грамотности специалистов по туризму//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. Т. 8, 2014. № 1.

- Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения: Дидактика и методика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., стер. М.: ИЦ «Академия», 2008. 352 с.

- Мересте У.И., Ныммик С.Я. Современная география: вопросы теории. М., 1984.

- Севастьянов Д.В. Основы страноведения и международного туризма. М.: ИЦ «Академия», 2008.

- Скоробогатов В.А., Комиссарова Т.С. Философско-антропологическое содержание картографического метода исследования//VII Царскосельские чтения. СПб., 2004. T. IX. С. 10-15.

- Сухоруков В.Д. Географическое пространство и человеческое общество//География в школе, 1995. № 6.

- Титова И.М. Разработка организационно-деятельностной составляющей метаметодической модели школы//Гуманизация образовательной среды изменяющейся школы (средствами интеграции предметных методик обучения). СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2005.

- Харвей Д. Научное объяснение в географии. М., 1974.