Картографический метод в изучении истории региональной культуры

Автор: Тихонова Анна Юрьевна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Провинциальная культура

Статья в выпуске: 4 (45), 1 (46), 2003 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются возможность и необходимость изучения развития культуры региона с применением картографического метода. Приведены примеры использования карт в публикациях XIX – XX веков. Представлена авторская картографическая интерпретация результатов переписи населения 1897 года относительно одного культурного феномена - образования.

Короткий адрес: https://sciup.org/147222096

IDR: 147222096

Текст научной статьи Картографический метод в изучении истории региональной культуры

Культурологические процессы реализуются в конкретных территориальных условиях. Наиболее яркой характеристикой любого региона является карта. Она служит существенным источником знаний по истории, этнографии, демографии, экономике региона. Благодаря картам, картосхемам, кардиограммам, картограммам лучше воспринимаются, запоминаются не только особенности размещения тех или иных объектов на территории региона, но и количественные показатели, характеризующие уровни развития отдельных частей региона. Не зря карту называют «образной моделью территории»: на ней с помощью условных знаков образно отображаются характерные для конкретной территории объекты, явления в их взаимосвязи1.

Безусловно, язык карт — это особый язык, которому присущи такие качества, как лаконичность, строгость, точность и наглядность. В условиях информационного «взрыва», диктующего необходимость писать кратко, но полно и ясно, язык карт может быть признан как один из наиболее экономных, дающий цельную и научную характеристику территории. Картографическое сопровождение исторического описания значительно повышает его ценность.

Весьма эффективно, на наш взгляд, разноплановое использование карт при изучении региона, в том числе его культурных процессов. С одной стороны, они могут предоставить дополнительную информацию об особенностях того или иного региона, в том числе и его культуры. С другой — возможно создание новых карт для иллюстрации процессов в сфере культуры той или иной территории.

В большинстве исследований карта, как необходимый источник знаний, чаще применяется для характеристики демо-

ТИХОНОВА Анна Юрьевна, старший преподаватель кафедры дегионоведе-ния Ульяновского государственного университета, кандидат педагогических наук.

графических, экономических особенностей региона. Привлечение же карты для описания культурных процессов представляется в характеристике истории культуры недостаточным, так как специальные карты по истории культуры регионов единичны. Анализ опубликованных материалов показывает, что при исследовании местности на значение карты как образа территории, обращали внимание еще в XII в. Именно тогда появились первые рукописные карты с изображением конкретной местности и ее характеристиками. Так, например, в 1672 г. была составлена сводная карта размещения народностей Сибири и в прилегающих районах Европейской России и Средней Азии. На карте показывалась преобладающая доля коренного народа на той или иной полиэтнической территории2- На основании этих данных можно говорить о взаимовлиянии этнокультур соседствующих народов. Сравнивая сведения XVII в. и современные источники, можно проследить процесс взаимопроникновения культурных традиций нескольких этносов.

Географические особенности территории накладывают отпечаток на развитие культурных процессов. Исследователям культуры может быть интересен «Атлас Российского государства», подготовленный к изданию географом И.К.Кириевским в середине XVIII в. (в эти годы только Франция имела атлас своей страны подобный этому). Первые же печатные карты были созданы в 40-е гг. XIX в. На них отражалось своеобразие России в целом и ее отдельных губерний. Например, особенностью карты промышленности Европейской России (СПб., 1842 г.) является то, что среди других объектов на ней было показано местонахождение промыслов, ярмарок, водяных и сухопутных сообщений, что может служить основой для изучения культурных связей различных территорий. В 1851 г. вышел первым изданием большой «Хозяйственно-статистический атлас Европейской России», в котором среди различных сельскохозяйственных сведений нашли отражение данные о размещении учебных заведений. Позднее, в сорока трех выпусках «Списка населенных мест Европейской России 1861 — 1885 гг.» были опубликованы карты губерний с указанием на них ярмарок, церквей, монастырей. В 1909 г. Б.Б.Веселовский в работе «История земства за сорок лет» привел один пример карты с указанием нахождения на территории Российской империи различных учебных заведений3. Анализ архивных документов свидетельствует о стремлении исследователей прошлого наглядно отразить результаты изучения своего края. '

Однако это были только первые попытки привлечения карт для характеристики отдельных культурных процессов территории.

О роли научной картографии в изучении социальных проблем свидетельствуют материалы государственных архивов различных регионов страны. Архивные документы показывают, что карты создавались не только по поручению вышестоящих организаций (например, Центрального статистического комитета), но и по инициативе губернских администраций. Так, в 1867 г. секретарь Самарского статистического комитета И.А.То-ропыгин составил карту уездов губернии с указанием населенных пунктов и наличия в них школ4. В 1870 г. секретарь Симбирского губернского статистического комитета В.А.Ауновский составил инородческую карту Симбирской губернии5. В 1896 г. Симбирская ученая архивная комиссия собирала в губернии сведения о местонахождении памятников старины для археологической карты. В деле на 59 листах имеются данные по уездам о нахождении в них каменных и медных изделий, старинных монет, оружия и вооружения, человеческих костей отдельно и вместе с каменными, бронзовыми, железными и другими предметами, о местонахождении пещер, ям, городищ, остатков крепостей, курганов, камней и столбов с письменами, бывших монастырей и храмов6. Данные примеры составления карт для характеристики своего края не являются единичными.

В каждом областном архиве имеются фонды с картографическими материалами. Так, в Государственном архиве Ульяновской области по инициативе В.А.Гуркина рассекречен фонд № 933, содержащий 256 единиц хранения картографических материалов конца XIX — начала XX в. Среди них есть карты, казалось не посвященные культуре региона, но характеризующие культурную жизнь Симбирской губернии. Так, карта базаров и их доходности Симбирской губернии (масштаб 1 : 840 000) может свидетельствовать о доступности ярмарочной развлекательной культуры населению губернии. Геометрическая карта Симбирской губернии с нанесением селений служилых татар и корабельных лесов 1818 г. (масштаб 1 : 168 000) может быть использована для изучения этнокультуры нерусских народов Среднего Поволжья7.

Таким образом, имеющиеся в архивных и других источниках разнотематические карты обладают богатыми потенциальными возможностями при анализе региональной культуры, хотя авторы карт не ставили перед собой такой цели.

В конце XX — начале XXI в. с увеличением потребности людей в овладении культурными ценностями наблюдается возросший интерес к изучению истории культуры, следовательно, использование картографического метода становится более плодотворным. Наиболее ярким примером, на наш взгляд, является работа М.Юхма, в которой имеется карта политических, культурных и торговых связей Волжской Булгарии XI — начала ХИ в.8, иллюстрированный альманах Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, где опубликована карта-схема расположения археологических, исторических и культурных памятников на территории Ульяновской области9. Эти работы доказательно свидетельствуют о широких возможностях картографического метода при анализе и описании культурных явлений конкретной местности.

На значение изучения культуры территории с точки зрения ее географического расположения и существования специфических для нее исторических условий указывают в своих работах Н.М.Давыдова, А.Г.Дружинин, Ю.М.Лотман, Н.Е.Тихоно-ва. Так, А.Г.Дружинин доказал необходимость анализа культуры как явления территориального. В качестве синтетического культурного индикатора им предлагается категория «геокуль-турная обстановка», а предметом геокультурологического исследования — особые культурно-географические закономерности. Важнейшими из них А.Г.Дружинин считает культурный регионализм, геокультурную поляризацию и геокультурную инновацию10. К сожалению, карты для демонстрации описанных данных автор не использовал.

О важности карты в исследовании особенностей региона неоднократно говорили в своих работах К.А.Селищев и В.П.Мак-саковский. Карта рассматривается ими как средство познания окружающей действительности (природы и общества), как пространственная образно-знаковая модель, к которой применимы общие правила и принципы моделирования11 Однако они не обращают внимания на необходимость использования картографического метода для изучения культуры региона, хотя В.П.Максаковским и было введено понятие «географическая культура»12. Основными составляющими географической культуры ученый определил географическую картину мира, географическое мышление, методы географии и язык географии.

При комплексном анализе любого явления, в том числе и истории региональной культуры, усиливается необходимость картографического метода исследования. Используя различные сведения о развитии культуры на разных территориях в раз- ные исторические периоды, можно наглядно и целостно рассмотреть особенности культурных явлений с нескольких позиций на основе составления картографических иллюстраций. Например, наши ученые совместно с Ульяновской лабораторией социально-политических проблем НТП на основании методики, предложенной Ю.А.Волковым13, обработали статистические сведения по характеристике уровня образования Поволжских губерний второй половины XIX в. На основе комплексного анализа итогов Первой Всеобщей переписи населения в России были составлены карты-схемы, наглядно демонстрирующие положение дел в образовании губерний. Даже без текстового сопровождения из картографических иллюстраций видно, что при схожих исторических, географических, экономических условиях уровень образования в поволжских губерниях того времени был различен.

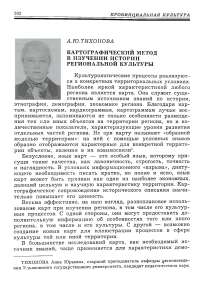

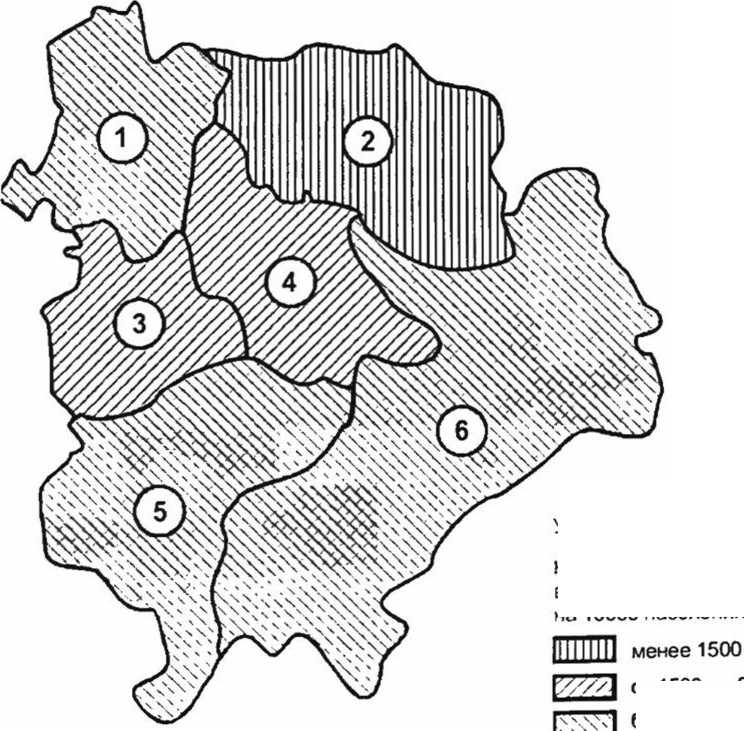

На представленных в статье картах-схемах отражен уровень развития начального, среднего и высшего образования Поволжского региона в 1897 г. Цифрами на картах-схемах обозначены губернии: 1 — Нижегородская, 2 — Казанская, 3 — Пензенская, 4 — Симбирская, 5 — Саратовская, 6 — Самарская.

Условные обозначения:

Количество обучавшихся в начальных классах на 10000 населения, чел.

от 1500 до 2000

более 1500

Рис. 1. Уровень начального образования в Поволжском районе России в конце XIX в

VA менее 50

Вертикальный масштаб: в 1 мм — 625 чел.

Количество обучавшихся мужчин и женщин в высших и средних учебных заведениях, чел.

] от 50 до 75

] более 75

— мужчины | - женщины

Рис 2. Уровень среднего и высшего образования в Поволжском районе России в конце XIX в.

Условные обозначения:

Количество обучавшихся в высших и средних учебных заведениях на 10000 населения, чел.

На рис. 1 и 2 видно, что количество детей, обучавшихся в начальных школах Нижегородской, Саратовской и Самарской губерниях было больше (более 2 тыс. на 10 тыс. населения), а в Пензенской и Симбирской — меньше (менее 1,5 тыс. на 10 тыс. населения). В то же время по количеству обучающихся в средних и высших учебных заведениях впереди были Казанская, Нижегородская, Симбирская и Саратовская губернии. Меньше всего учащихся в средних учебных учреждениях и вузах (менее 50 чел. на 10 тыс. жителей) было в Самарской области. Такие различия убедительно подтверждают необходимость исторического мониторинга бывших территориальных, в частности, образовательных систем как составных компонентов региональной культуры, а также исторической квалиметрии современного пространства субъектов Российской Федерации.

Из опубликованных работ по проблемам образования Приволжского федерального округа следует обратить внимание на интересные картографические иллюстрации в работе

Ю.А.Волкова «Образование молодых и общеобразовательная школа»14 Наличие картографических материалов по образовательному уровню молодежи конца XIX — начала XX в. позволяет достаточно оперативно провести сравнительный анализ и сделать соответствующие выводы.

Таким образом, картографический метод, являясь привычным для восприятия способом аккумуляции специализированной информации, наглядно демонстрирует результаты проведенных исследований. Карта является не только орудием исторического исследования, но и незаменимым инструментом исторического изложения при изучении региональной культуры.

Список литературы Картографический метод в изучении истории региональной культуры

- Регионоведение/Под ред. Т. Морозовой. М., 1998. С. 17.

- Регионоведение/Под ред. Т. Морозовой. М., 1998. С. 17.

- Баранский H.H., Преображенский А.И. Экономическая картография. М., 1962. С. 24.

- Баранский H.H., Преображенский А.И. Экономическая картография. М., 1962. С. 24.

- Веселовский Б.Б. История земства за сорок лет. СПб., Т. 1-4. 1909-1911.

- Веселовский Б.Б. История земства за сорок лет. СПб., Т. 1-4. 1909-1911.

- Сборник статистических сведений по Самарской губернии. М., Т. 2-3. 1884.

- Сборник статистических сведений по Самарской губернии. М., Т. 2-3. 1884.

- Государственный Архив Ульяновской области (ГАУО), ф. 934, оп. 2, д. 107, л. 4.

- Государственный Архив Ульяновской области (ГАУО), ф. 934, оп. 2, д. 107, л. 4.