Категории фактуализации и поликодовости в институциональном медийном дискурсе (на материале журнала «Sciences et avenir»)

Автор: Корнеева В.А.

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics

Рубрика: Зеленые страницы

Статья в выпуске: 2 т.21, 2024 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматриваются средства реализации дискурсивных категорий фактуализации и поликодовости в институциональном медийном дискурсе. Актуальность исследования обусловлена необходимостью в повышении качества взаимодействия между коммуникантами и в изучении дискурсивных категорий с целью увеличения перлокутивного эффекта на адресата в медийном дискурсе. В связи с этим в статье уделяется внимание определению медийного дискурса как институционального типа дискурса, освещается вопрос жанрового многообразия медийного дискурса, категория фактуализации рассматривается как коммуникативная стратегия и как когнитивный процесс, приводится типология медиафактов, изучается роль категории поликодовости в создании вербально-визуального единства. Материалом исследования выступает французский научно-популярный журнал Sciences et Avenir как репрезентант институционального медийного дискурса. Для анализа эмпирического материала использовался комплексный подход, сочетающий качественный контент-анализ и визуальные методики анализа. Представленные в статье материалы позволяют сделать вывод о частичной конвергенции содержательных и формальных структур дискурса.

Медийный дискурс, фактуализация, поликодовость, медиафакт, научно-популярный журнал

Короткий адрес: https://sciup.org/147244149

IDR: 147244149 | УДК: 81 | DOI: 10.14529/ling240209

Текст научной статьи Категории фактуализации и поликодовости в институциональном медийном дискурсе (на материале журнала «Sciences et avenir»)

Современный мир представляет широкое многообразие форм медийного дискурса, которые в условиях глобальной информатизации, распространения как печатных, так и электронных средств массовой информации становятся объектом детального изучения со стороны лингвистов. Необходимость в изучении дискурсивных категорий с целью увеличения перлокутивного эффекта на адресата и установления диалогических отношений между коммуникантами обусловливает актуальность исследования и позволяет сформулировать его цель - выявить и охарактеризовать средства реализации дискурсивных категорий фактуализации и поликодовости в медийном дискурсе.

Материалом исследования послужил французский научно-популярный журнал Sciences et Avenir № 912 от 02.2023 как репрезентант институционального медийного дискурса. Для анализа эмпирического материала использовался комплексный подход, сочетающий качественный контент-анализ и визуальные методики анализа.

С точки зрения В.И. Карасика, в настоящий момент медийный дискурс «представляет собой разветвленную сеть коммуникативных сообществ, обменивающихся эмоционально заряженной информацией», обладает функцией информирования, развлечения и воздействия [7, с. 230]. Функции медийного дискурса обусловливают его аксиологические характеристики, заключающиеся в формировании общественного мнения по актуальным вопросам современности, фокусировке внимания адресата на важных аспектах сообщаемой информации и придании эмоциональности диалогу между автором и реципиентом [8, с. 26].

В соответствии с целью общения, статусноролевыми характеристиками коммуникантов, хро-нотипическими особенностями коммуникации выделяют институциональный дискурс - специализированную клишированную разновидность общения, представленную политическим, административным, педагогическим, научным, массовоинформационным и другими типами институционального дискурса [5, с. 22].

Исследователи подчеркивают наличие двоякой природы медийного дискурса, рассматривая данный тип выделяемого с социолингвистических позиций институционального дискурса как связный текст, «выраженный средствами массовой коммуникации, взятый в событийном аспекте», и как «действие, участвующее в социокультурном взаимодействии и отражающее механизм сознания коммуникантов» [4, с. 292–293]. Отличительной хронотипической особенностью медийного дискурса является его опосредованный характер, заключающийся в наличии пространственной и/или временной дистанции между участниками коммуникации [4, с. 293] и присутствии опосредующего средства связи, например, СМИ и телекоммуникаций [9, с. 255].

Рассматривая вопрос жанрового многообразия медийного дискурса, отметим, что данный тип институционального дискурса характеризуется разветвленной жанровой системой, которая представлена текстами различной жанровой природы, распределенными между тремя жанровыми группами - информационной, аналитической и художественно-публицистической [4, с. 294]. Принимая во внимание тот факт, что информативность является первичной функцией научно-популярного журнала [3, с. 43], в то время как научнопопуляризаторская статья, будучи неотъемлемой составляющей научно-популярного журнала, рассматривается исследователями как медиажанр [2, с. 138-139], отметим очевидную принадлежность научно-популярного журнала к информационной жанровой группе медийного дискурса.

Вслед за М.Р. Желтухиной подчеркнем, что научно-популяризаторская статья среди многообразия медиажанров характеризуется ненавязчивой и емкой формой, популярным и общедоступным стилем изложения материала, четкой структурой и ориентированностью на конкретную аудиторию, сочетанием фактического материала и обогащающих его лексико-грамматических и стилистических средств, диалогическим потенциалом [2, с. 139]. Перечисленный набор характеристик позволяет научно-популяризаторской статье в частности и научно-популярному журналу в целом быть привлекательными для адресата.

В соответствии с предложенной В.И. Карасиком типологией категорий дискурса, основанной на его внутренних и внешних характеристиках, выделяют четыре группы дискурсивных категорий: конститутивные, разграничивающие текст и нетекст; жанрово-стилистические, позволяющие соотнести тексты с функциональными разновидностями речи; содержательные, или семантикопрагматические, включающие в себя, в частности, отношения адресанта и адресата, информативность, модальность, интертекстуальность; формально-структурные, отражающие композиционную организацию текста [5, с. 27].

Рассмотрим характерные особенности категорий фактуализации и поликодовости, что позволило бы соотнести данные дискурсивные категории с приведенной выше классификацией.

Категория фактуализации определяется как «особый когнитивно-дискурсивный феномен, отражающий формирование факта в сознании человека», позволяющий «рассматривать коммуникативные процессы как информационные потоки, обеспечивающие связь между действительностью и поступками человека» [14, с. 19]. С когнитивной точки зрения фактуализация представляет собой «переход факта знания в факт сознания» [10, с. 81], в свою очередь, факт сознания, включенный в фак-туальную систему реципиента, является продуктом процесса фактуализации [14, с. 16].

Рассматривая фактуализацию как одну из коммуникативных стратегий, отечественные ученые отмечают, что данный феномен выполняет конкретизирующую роль в описании действительности и реализуется за счет уточнения характеристик и подробного описания поведения действующих лиц, детализации хронотопа происходящих событий, включения в повествование имен и названий [6, с. 76].

В медиадискурсе категория фактуализации участвует в процессе адаптации существующей картины мира к непрерывно трансформирующейся действительности и способствует формированию новой субъективной реальности у реципиента [14, с. 26].

Центральным понятием в исследовании категории фактуализации является медиафакт, представляющий собой факт действительности, который под воздействием медийности преобразуется в форму знания с доказанной достоверностью [13, с. 134]. Согласно Н.А. Пром, медиафакт обладает следующими свойствами: медийностью, обеспечивающей чувственное восприятие фактуальной информации; актуальностью, подразумевающей своевременность и значимость сообщаемой информации; пертинентностью, обозначающей соответствие факта и ситуации; эффективным потенциалом, заключающимся в прогнозируемом перлокутивном воздействии медиафакта на адресата [14, с. 43–49].

Существует несколько подходов к типологи-зации медиафактов. Так, исследователи классифицируют медиафакты по источнику информации, выделяя социальные, научные, вненаучные и обыденные медиафакты. В данном случае учитывается сфера человеческой деятельности, дающая начало сообщаемой информации. С позиций надежности источника возможно разделение медиафактов на документальные и неявные, или скрытые медиафакты, находящие свое отражение применительно к ситуации или событиям. Степень очевидности медиаисточника информации позволяет выделить медиафакты очевидные, базирующиеся на чувственных ощущениях, и неочевидные, требующие доказательств. Кроме того, медиафакты могут быть классифицированы по степени новизны и актуальности в свете происходящих событий: активные медиафакты, обладающие весомым эффективным потенциалом, и пассивные медиафакты, перешедшие в память новостного поля. На содержательном аспекте медиафакта основывается функциональная классификация, включающая в себя декларативные медиафакты, представляющие собой отражение структуры какого-либо явления, энциклопедические знания; ориентационные медиафакты, являющиеся инструментом осознания происходящего; каузальные медиафакты, отражающие причины, хронотоп и взаимоотношение субъектов действия; процедурные медиафакты, передающие логическую последовательность компонентов описываемого действия [13, с. 135–137].

Необходимым условием для успешной реализации категории фактуализации, а именно перехода факта знания в факт сознания реципиента, является значительный эффективный потенциал сообщения, иными словами, аудитория должна быть заинтересована данным медиафактом, а ее внимание должно быть привлечено к содержанию сообщаемой информации [14, с. 26].

Очевидно, что по присущим категории поли-кодовости характеристикам – адресатности, информативности, модальности, интерпретируемости – представляется возможным отнести данную категорию к содержательным дискурсивным категориям.

В изучении категории поликодовости В.Е. Чернявская отмечает сближение исследовательских методик культурологии, семиотики, дискурсивно ориентированной лингвистики и теории коммуникации и обращает особое внимание на то, что коммуникация, будучи основанной на неограниченном количестве сигналов, в целом обладает поликодо-вым, или мультимедиальным, характером [15, с. 123–125].

Обратимся к определению слова «поликодо-вый», приводимому в словаре лингвистических терминов Т.В. Матвеевой. Так, прилагательным «поликодовый» обозначают характеристику текста, «в котором использована не только словесная речь (вербальный код), но и другие способы передачи информации: рисунки, фотографии, кинолента (визуальный код), музыкальный и шумовой ряд (аудиальный код), реальные предметы (предметный код)» [11, с. 320].

Очевидно, что невербальные компоненты, представляющие собой визуальный, аудиальный или предметный код, сопутствуют языковому тексту. Для обозначения подобных невербальных элементов исследователи используют термин «паратекст», который не может быть полностью исключен из лингвистического анализа и выступает в роли одной из составляющих в интерпретации текста [16, с. 66]. Необходимость в обозначении текста как когерентного целого, включающего в себя несколько семиотических кодов, а именно текст и паратекст, обусловливает использование термина «поликодовый текст», трактуемого как вербальновизуальное единство, в котором взаимоналожение двух кодов – вербального и визуального – приводит к формированию единого смыслового единства [16, с. 69–71].

С точки зрения исследования вербальновизуального единства, которое представляет собой научно-популярный журнал, интерес вызывает визуальная составляющая коммуникации, поскольку, по мнению В.Е. Чернявской, визуальный ресурс позволяет коммуникантам интерпретировать смысл, включенный в текст, а следовательно, и в коммуникативную ситуацию [17, с. 173].

Говоря о воссоздании целостного и завершенного комплекса печатного издания, лингвисты ак- центируют внимание на вопросе соотношения содержания и формы. Так, под внутренней формой подразумевается структурная организация материала, результат процесса смыслопорождения и логическое и психоэстетическое акцентирование, тогда как внешняя форма коррелирует с визуальным выражением содержания и выражена физическими средствами [12, с. 34].

Среди формообразующих средств в создании семантики общего текстуального пространства максимально активно участвует шрифтовой и иллюстративный материал. Шрифт выступает в роли визуальной формы языка, служит декоративным средством, оказывает влияние на общее эстетическое восприятие печатной страницы. Иллюстрации неразрывно связаны с содержательными и формальными аспектами вербально-визуального единства и выполняют функцию пояснения текстового материала, выступают в роли вспомогательного материала, что свидетельствует об аддитивном характере их природы [12, с. 121–153].

Среди изобразительных средств, дополняющих текстовый материал и позволяющих читателю сориентироваться в печатном издании, выделяют пиктограммы, чертежи, схемы, диаграммы, картограммы. Данные изобразительные ориентиры могут конкурировать с вербальными по критериям информативности, точности и выразительности. Отдельного внимания заслуживает фотография как вид иллюстративного материала. Фотоснимок позволяет читателю составить приблизительный прогноз о содержании текста, а документальность, легкость и быстрота восприятия обусловливают значительный ориентационный потенциал фотографии среди других визуальных средств [1, с. 141–143].

Ориентационный потенциал, способность к отражению композиционной организации текста позволяют отнести категорию поликодовости к формально-структурным дискурсивным категориям.

Рассмотрим на примере выпуска журнала Sciences et Avenir № 912 от 02.2023, с помощью каких средств категории фактуализации и полико-довости находят отражение в периодическом печатном издании.

При анализе эмпирического материала было отмечено, что авторы научно-популяризаторских статей широко используют такое средство фактуа-лизации, как указание точных дат и временных периодов:

-

(1) L’échantillon a été prélevé le 31 janvier 2022 et était, depuis, stocké dans le « ventre » du rover en compagnie de 17 autres – dont un échantillon atmosphérique – récupérés jusqu’ici.

-

(2) Depuis 1500 ans , les souterrains du Colisée, à Rome (Italie) renferment un important matériel archéologique, témoin de la façon dont se déroulaient les spectacles jusqu’en 523 après J.-C.

В зависимости от критерия типологизации можно отнести указание дат и периодов к разным типам медиафактов. Так, пример 1 представляет собой научный медиафакт с точки зрения источника информации, поскольку источником информации служит наука как сфера человеческой деятельности. В классификации по степени надежности источника пример 1 выступает в роли документального медиафакта, так как с легкостью может быть верифицирован при обращении к документации, сопровождающей эксперимент. С позиций «жизненной фазы» [13, с. 136] в качестве новости данный медиафакт может быть отнесен к пассивным медиафактам, поскольку его хранение осуществляется в базах данных научного исследования, о результатах которого сообщается в научнопопуляризаторской статье. В соответствии с функциональной классификацией медиафактов указание даты проведения одного из этапов эксперимента, обозначая порядок выполнения действий, относится к процедурным медиафактам. Наконец, с точки зрения очевидности медиафакт, приведенный в примере 1, подтвержден документально, воспринимается аудиторией как неспоримый, а следовательно, как очевидный.

Медиафакты, приведенные в примере 2, а именно указание временных периодов, по своим характеристикам в зависимости от классификационного критерия демонстрируют частично схожее распределение в приведенных ранее типологиях: будучи научными, документальными, очевидными, пассивными, как и медиафакты примера 1, медиафакты примера 2 могут быть соотнесены декларативными медиафактами, поскольку представляют собой знания энциклопедического характера.

Для придания тексту бóльшей степени факто-логичности адресат прибегает к использованию таких медиафактов, как указание имен, названий, топонимов:

-

(3) En mars 2022, le laboratoire AttoLab ( CEA-CNRS ), installé sur le plateau de Saclay dans l’Essonne , a filmé pour la première fois en temps réel la manière dont un électron est arraché à son atome sous l’action de la lumière. C’est l’effet photoélectrique décrit par Albert Einstein en 1905, qui lui valut le prix Nobel seize ans plus tard.

Содержательный аспект медиафактов, представленных названием организации – лаборатории AttoLab (CEA-CNRS) – и указанием места проведения эксперимента – le plateau de Saclay dans l’Essonne , демонстрирует яркий декларативный характер, удовлетворяющий информационный запрос адресата на хронотипические обстоятельства проведенного исследования и его исполнителя.

Особый интерес вызывает обращение к имени всемирно известного ученого Альберта Эйнштейна, как и упоминание престижной премии в области науки. В данном случае речь идет о высоком статусе исследователя и награды, призванных убедить читателя в несомненности излагаемой информации и повышающих уровень доверия к другим медиафактам, представленным в научнопопуляризаторской статье.

Нельзя не отметить приведение в качестве медиафакта технических характеристик устройств, задействованных в исследовании:

-

(4) Le premier (SKA-Low), dans l’ouest de l’Australie, sera composé de 131 072 antennes, qui capteront des ondes radio basse fréquence, entre 50 et 350 mégahertz .

-

(5) En survolant les océans, Swot étudiera, avec une résolution de 10 à 20 km , les structures fines de la circulation océanique et leurs échanges avec l’océan profond, dont l’impact sur la vie marine est méconnu.

В примере 4 речь идет об указании технических характеристик телескопа SKA-Low - особенностей строения устройства и возможностей принимать радиоволны низкой частоты. В примере 5 приводится разрешение, с которым запущенный для исследования гидросферы Земли спутник Swot будет способен делать снимки. В обоих случаях описание процедуры и результатов исследований, дополненное техническими характеристиками устройств, может быть квалифицировано как научный, документальный, очевидный, пассивный тип медиафакта. При рассмотрении данных медиафактов через призму их функциональности можно отметить, что они обладают, несомненно, декларативным характером, однако могут быть расценены в том числе как процедурные медиафакты, поскольку технические мощности устройств, задействованных в научном эксперименте, напрямую оказывают влияние на ход исследования и на его конечный результат.

Не представляется возможным обойти стороной использование статистических данных в качестве медиафакта:

-

(6) Des données cruciales lorsqu’on sait que 70 % de l’eau douce accessible est utilisée pour l’agriculture et 22 % pour l’industrie et que la moitié de la population mondiale connaît déjà de graves pénuries d’eau.

-

(7) Or, ce gaz irritant est aussi un précurseur des radicaux hydroxyles (OH), des éléments extrêmement réactifs qui détruisent 85 % du méthane émis chaque année.

Статистические данные, полученные в ходе исследований, уточняют и позволяют визуализировать результаты в процентном соотношении. Очевиден декларативный характер статистических данных как медиафакта.

Таким образом, медиафакт, выступающий в качестве основы категории фактуализации, может быть подвергнут многоаспектной классификации. Такие медиафакты, как указание дат, имен, названий, топонимов, технических характеристик и статистических данных, встречающиеся в тексте научно-популярного журнала Sciences et Avenir, получены при помощи научных методов познания, могут быть верифицированы при обращении к сопровождающей исследования документации, обладают высокой степенью доверия со стороны реципиента ввиду своей достоверности, подкреп- ляют излагаемую информацию в декларативной форме или содержат в себе некоторые процессуальные аспекты.

Рассматривая вопрос реализации категории поликодовости в медийном дискурсе, обратимся к таким средствам ориентирования читателя в тексте, как фотографии, диаграммы, схемы, шрифт.

Анализ эмпирического материала показал, что основную долю всех визуально-изобразительных средств в журнале Sciences et Avenir составляют фотографии. С точки зрения распределения информационной нагрузки соотношения фотографий и текста доминирует текст. Однако изобразительный материал попадает в поле зрения читателя быстрее, чем текст, и, соответственно, воспринимается и интерпретируется в первую очередь. Данный факт позволяет прогнозировать содержание научно-популяризаторской статьи. При чтении текста фотография выполняет уточняющую и дополняющую роль.

Фотографии, сопровождающие текст каждой научно-популяризаторской статьи в журнале, отвечают всем требованиям эффективного изобразительного ориентира, выделяемым С.Л. Васильевым: сигнальностью, актуальностью, информативностью, выразительностью [1, с. 146].

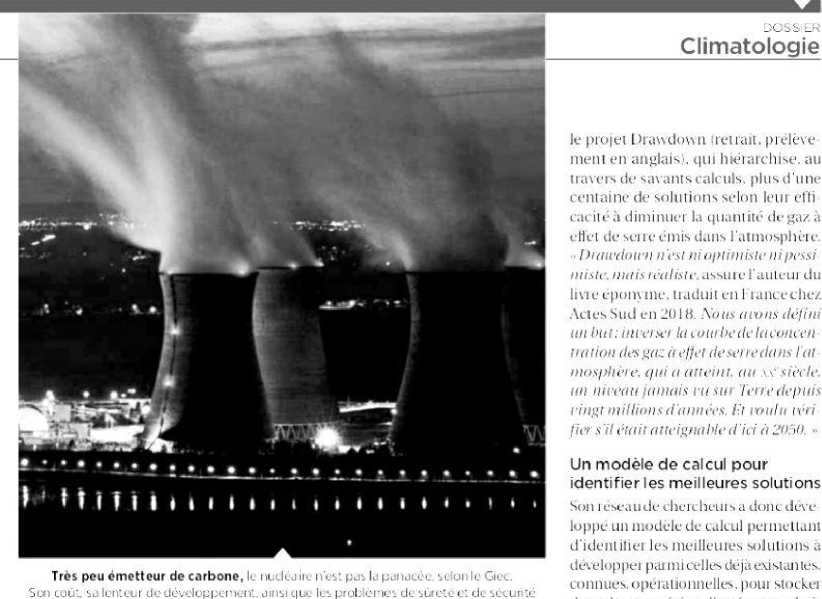

Фотография, представленная на рис. 1, обладает всеми перечисленными ранее качествами. Так, в печатной версии выпуска журнала Sciences et Avenir фотография характеризуется высокой цветностью и контрастностью, что обеспечивает привлечение зрительного внимания, а следовательно, фотография выполняет сигнальную функцию. Выбросы газов в атмосферу, продуцируемые тепловой электростанцией, позволяют читателю составить представление о содержательном ядре текста - вопросах климатологии и экологии, что подтверждается названием рубрики в правом верхнем углу. Фотография предоставляет возможность читателю быстро определить тему публикации, что свидетельствует об информативности иллюстративного материала. Проблема парниковых газов и загрязнения атмосферы чрезвычайно популярна в современных СМИ и вызывает широкий общественный резонанс, поэтому иллюстративный материал может быть расценен как актуальный. Интерпретация выразительности фотографии возможна лишь в субъективном ключе. Стоит выделить ракурс, с которого был сделан снимок и который позволяет оценить размеры тепловой электростанции на фоне вечернего города вдали.

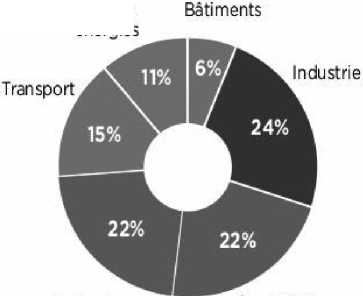

Ориентационными возможностями обладает интегрированная в информационную структуру научно-популярного издания инфографика [1, с. 154], представленная в анализируемом выпуске журнала диаграммами и схемами. Инфографиче-ские иллюстрации, как и фотографии, обладают высокой цветностью, удобочитаемостью, контрастностью (рис. 2).

Ie linden’. inaccessiblepour denombreux pays (ici, Id ctnuak duBugey, dans I'Ain

Рис. 1

Les dmissions mondiales de gaz a effet de serre

Autres energies

Electricite et production de chaleur

Agriculture, sylviculture et autres utilisations des sols

Рис. 2

Инфографические средства, используемые в оформлении журнала Sciences et Avenir , сопровождают статьи, посвященные темам экологии, биологии, физики, техники, социальной сферы. Их количество уместно и не превышает одного инфогра-фического элемента на статью, что не перегружает текст изобразительным материалом.

Говоря об удобочитаемости текстового поля журнала, необходимо отметить, что шрифтовые знаки находятся в стилистическом единстве, их формы и пропорции последовательны, используются кегли в широком диапазоне, самый крупный из которых используется для оформления заголовков. Для оформления цитации в тексте использует- ся курсив, позволяющий адресату разграничить слова автора статьи и прямую речь.

Таким образом, в медийном дискурсе находят отражение как категория фактуализации, соотносящаяся с содержательной структурой текста, так и категория поликодовости, имеющая отношение к формальным структурам. Категория фактуализа-ции в медийном дискурсе представляет собой ког- нитивный механизм перехода формы знания – медиафакта – в форму сознания реципиента. Категория поликодовости обеспечивает формирование вербально-визуального единства текста или дискурса. Некоторые поликодовые элементы, например, фотографии, включенные в текст, обладают разной степенью информативности, что сближает категорию полико-довости с содержательными структурами.

Список литературы Категории фактуализации и поликодовости в институциональном медийном дискурсе (на материале журнала «Sciences et avenir»)

- Васильев С.Л. Эргономика периодического издания: функциональный, семиотический и перцептивный аспекты. Калининград: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 2018. 258 с. ISBN 978-5-9971-0517-4.

- Взаимодействие языков и культур: от диалога к полилогу I О.В. Афанасьева, К.М. Баранова, Н.В. Барышников [и др.]. М.: ВКН, 2021. 328 с. ISBN 978-5-907086-89-0. DOI 10.54449/9785907086890.

- Викулова Л.Г. Медийное коммуникативное пространство: научно-популярный журнал предметной сферы «путешествие» II Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика. 2018. Т. 15, № 1. С. 43- 49. DOI 10.14529/ling180108.

- Желтухина М.Р. Медиадискурс II Дискурс-Пи. 2016. № 3-4 (24-25). С. 292-296.

- Карасик В.И. Дискурсология как направление коммуникативной лингвистики II Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2016. № 1(21). С. 17-34.

- Карасик В.И. Интерпретация дискурса: топик, формат, модус I В.И. Карасик II Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2015. № 1(96). С. 73-79.

- Карасик В.И. Комментарий в медиадискурсе как самопрезентация II Медиа- и межкультурная коммуникация в европейском контексте: материалы Международной научно-практической конференции, Ставрополь, 15-18 октября 2014 года I ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», Институт социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. С. 230-235.

- Карасик В.И. Эпидемия в зеркале медийного дискурса: факты, оценки, позиции II Политическая лингвистика. 2020. № 2(80). С. 25- 34. DOI 10.26170/pl20-02-02.

- Коммуникация. Теория и практика: учебник I Л.Г. Викулова, М.Р. Желтухина, С.А. Герасимова, И.В. Макарова. М.: ВКН, 2020. 336 с. ISBN 978-5-7873-1738-1.

- Маслова Ж.Н. Проблема разграничения когнитивных процессов, механизмов, операций II Иностранные языки в контексте межкультурной коммуникации: Материалы докладов VII Международной конференции, Саратов, 25-27 февраля 2015 года. Саратов: Издательский центр «Наука», 2015. С. 80-85.

- Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов н!Д.: Феникс, 2010. (Серия «Словари»). ISBN 978-5-222-17060-1. EDN QUYAOP.

- Мисонжников Б.Я. Феноменология текста (соотношение содержательных и формальных структур печатного издания). СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. 490 с. ISBN 5-288-02921-0.

- Пром Н.А. Медиафакт как форма знания: типологизация II Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2019. № 1. С. 134-137.

- Пром Н.А. Фактуализация реальности в медиадискурсе: характеристики, типы, способы выражения. Волгоградский государственный технический университет. Волгоград: ПринТерра-Дизайн, 2020. 188 с. ISBN 978-5-98424-262-2.

- Чернявская В.Е. Медиальный поворот в лингвистике: поликодовые и гибридные тексты II Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 2013. № 2(23). С. 122-127.

- Чернявская В.Е. Текст в медиальном пространстве: учебное пособие для вузов. М.: URSS, 2013. 232 с. ISBN 978-5-397-04051-8.

- Чернявская В.Е. Текст и социальный контекст: социолингвистический и дискурсивный анализ смыслопорождения. М.: Ленанд, 2021. 208 с. ISBN 978-5-9710-8888-2.