Категория интенсивности в системе функционально-семантических, функционально-стилистических категорий

Бесплатный доступ

В данной статье категория интенсивности сравнивается с такими категориями, как градуальность, оценоч- ность, эмотивность, экспрессивность и образность. Автор предпринимает попытку объяснить соотношение всех перечисленных категорий.

Категория интенсивности, категория градуальности, категория оценочности, категория эмотивности, категория экспрессивности, категория образности, коннотация, шкала градуальности, интенсификация, деинтен- сификация

Короткий адрес: https://sciup.org/148100517

IDR: 148100517 | УДК: 81.371

Текст научной статьи Категория интенсивности в системе функционально-семантических, функционально-стилистических категорий

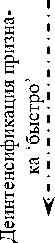

знака «скорость» (см. рис. 1). Нул ё м этой шкалы будет единица, условно называемая «не быстро и не медленно» и обозначающая такое проявление скорости, которому свойственно отсутствие и качества «быстро», и качества «медленно». При движении по шкале из зоны ниже нуля в зону выше нуля налицо интенсификация признака «скорость», при обратном движении налицо его деинтенсификация. Однако если данную шкалу условно поделить на две части по отметке «ноль», то можно говорить о том, что она отражает градуирование признаков «быстро» (верхняя часть) и «медленно» (нижняя часть). И тогда движение по одной из частей шкалы от нуля будет отражать интенсификацию признака, к нулю – его деинтенсификацию.

Таким образом, один и тот же градационный ряд может отражать интенсификацию одного признака и деинтенсификацию другого. Например, градационный ряд неторопливо — лениво — как черепаха будет отражать деинтенсификацию скорости, но в то же время — интенсификацию признака «медленно». Стало быть, интенсификация и деинтенсификация суть одно и то же явление, различия их только лишь в направлении движения по шкале градуирования2.

Категории интенсивности и градуальности оперируют одними и теми же единицами языка-речи, они связаны с оценкой степени проявления признака. Различие их в том, что категория интенсивности имеет дело с выражением интенсифицированного значения, а категория градуаль-ности — с последовательностью речевых единиц в порядке нарастания или убывания степени проявления качества. Для категории интенсивности важно сопоставление интенсифицированной единицы с неким «нормативным» образцом: мгновенно — ‘очень быстро’ и резво — ‘очень быстро’. Для категории градуальности важно определение места речевой единицы на шкале градуальности (например, на какой части шкалы расположится мгновенно: между стремглав и резво или между резво и стремительно?). Сущность категории градуальности в упорядочении речевых единиц в определённую систему. Тесная взаимосвязь рассматриваемых категорий особенно ярко проявляется в функционировании такой стилистической фигуры, как градация, которая строится на основе категории градуаль-ности и способствует выражению категории интенсивности.

во всю прыть стремглав мгновенно резво стремительно скоро быстро не быстро и не медленно медленно неторопливо неспешно нерасторопно лениво еле-еле как черепаха

Рис. 1. Шкала градуальности признака «скорость»

Интенсивность и оценочность. И категория интенсивности, и категория оценочности связаны с градуированием, но категория оценки — с градуированием признака «хорошо / плохо», а категория интенсивности с градуированием любого способного на это признака. В случае если речевая единица имеет дополнительное значение «и это хорошо / плохо», она будет выражать только оценочное значение. Подобное значение («и это хорошо») имеют прилагательные «добрый» и «кроткий» в предложении «Он был добрый, кроткий человек, я любил его, но этому желанию запереть себя на всю жизнь в собственную усадьбу я никогда не сочувствовал»3.

Если же речевая единица означает «насколько кто/что-либо хорошо / плохо», то можно говорить, что в данном случае наблюдается не только категория оценочности, но и категория интенсивности. Так, например, категории оце-ночности и интенсивности пересекаются в следующем предложении: «В один прекрасный ве- чер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Четверяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колоко-ла»»4. Большая часть оценочных единиц являются интенсифицированными. Неинтенсифици-рованны только те оценочные единицы, которые на шкале градуирования оценки занимают положение около отметки «ноль».

Интенсивность и эмотивность. В условиях речи, в дискурсе категории интенсивности и эмоциональности могут функционировать самостоятельно, но могут и пересекаться. Например, в предложении «Испуганный Минский кинулся ее подымать, и вдруг увидя в дверях старого смотрителя, оставил Дуню, и подошел к нему, дрожа от гнева»5 словосочетанием «дрожа от гнева» обозначается и эмоция героя, и степень её проявления (категории эмотивности и интенсивности накладываются одна на другую). В то же время в предложении наблюдается и самостоятельное проявление категорий эмоциональности («испуганный») и категории интенсивности («кинулся подымать»). В словосочетании «кинулся подымать» не наблюдается эмоциональная составляющая, в словоформе «испуганный» – количественная.

Интенсивность и экспрессивность. Категория экспрессивности не имеет однозначной интерпретации, что является главной преградой к определению соотношения категорий интенсивности и экспрессивности. Обе категории используют один и тот же набор фонетических, грамматических и лексико-синтаксических средств, что дало повод таким уч ё ным, как И.В.Арнольд, И.Р.Гальперин, Т.М.Соколова и др. отождествлять эти понятия. Другие уч ё ные (Н.А.Лукья-нова, Н.А.Гастилене, Л.А.Кисел ё ва, Н.В.Рома-новская, В.Н.Телия, В.К.Харченко, Е.М.Гал-кина-Федорук, В.И.Шаховский и др.) — толкуют экспрессивность, как «усиление выразительности, изобразительности, увеличение воздействующей силы сказанного»6. По мнению этих уч ё ных, категория интенсивности есть мера экспрессивности, и наряду с такими категориями, как эмоциональность, оценочность и образность, является одной из составляющих категории экспрессивности.

Последнее умозаключение, на наш взгляд, вызывает некоторые сомнения. Суть категории экспрессивности не в том, на ч ё м концентрируется внимание реципиента в процессе коммуникации, а в том, на ч ё м пытался сконцентрировать внимание реципиента говорящий. Потенции к экспрессивности содержит в себе любая единица языка-речи. Однако далеко не всегда эти потенции реализуются в речи. И если интенсифицированные, оценочные и эмотивные единицы имеют значительно больше шансов заострить на себе внимание реципиента, нежели другие, не имеющие подобной коннотации, то это не означает, что они априори содержат в себе экспрессию. Например, в предложении «За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником» словосочетанием «доверху наполненным» объективно отражается количество крыжовника в решете, т.е. наблюдается проявление только категории интенсивности.

Категория экспрессивности объединяет только те речевые ситуации, когда известное воздействие адресанта на адресата задумано и осуществлено. Обозначенное воздействие может достигаться средствами категорий интенсивности, оценочности, эмотивности, функционирующими самостоятельно, или же пересечением всех или некоторых перечисленных категорий. Например, в предложении «Его скучающие глаза устремлены на рукомойник, наполненный доверху сором и мыльной водой»7 экспрессивность достигается наложением интенсивности и оценочности: ‘в рукомойнике очень много мусора, и это плохо’. В данном случае важно не только объективно обозначить состояние рукомойника, но и убедить читателя в нечистоплотности его хозяина, что подтверждается следующим предложением: «Марк входит в грязный номер и, брезгливо пожимаясь, робко подходит к кровати»8. Следуя вышеизложенным рассуждениям, логичнее трактовать экспрессивность «не как сумму определённых семантических элементов, а как свойство слова увеличивать воздействующую силу высказывания за счёт наличия в его семантике таких компонентов, как образность, эмоциональность, интенсивность и т.п.»9.

Интенсивность и образность. Категория образности — метафоричности, красочности, выразительности речи, — значительно отличается от рассмотренных выше категорий: она не имеет своего воплощения за пределами категории экспрессивности, так как последняя является е ё непосредственной целью. Образное употребление слова, по мысли И.А.Стернина, занимает промежуточный этап между речевой и системной экспрессией, когда «актуальный смысл слова, реализуясь в нетипичном контексте, созда ё т эффект «новизны», неожиданности, и этим подч ё ркивается, усиливается выражаемый признак, то есть возникает экспрес-сия»10. В результате этого пересечение категорий интенсивности и образности возможно только через категорию экспрессивности, ведь если речевая единица образна — она всегда экспрессивна.

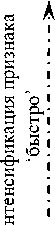

Таким образом, категории интенсивности, оце-ночности и эмотивности могут функционировать самостоятельно, но могут и пересекаться, как попарно, так и все вместе, образуя или не образуя при этом экспрессивной коннотации. Экспрессивная коннотация может достигаться и образным использованием языковых единиц, которое в свою очередь невозможно без добавления к основному значению слова коннотации интенсивности, образности, оце-ночности или наложения всех или некоторых из этих тр ё х коннотаций. Подобную взаимосвязь без уч ё та количественных характеристик (частотности употребления) мы отразили на рис. 2.

И

Оц

И — Оц — Эм — Экс — Об —

интенсивность;

оценочность;

эмоциональность;

экспрессивность; образность.

Эм

Рис. 2. Соотношение категорий

CATEGORY OF INTENSITY IN THE SYSTEM OF FUNCTIONAL-SEMANTIC, FUNCTIONAL-STYLISTIC CATEGORIES

Список литературы Категория интенсивности в системе функционально-семантических, функционально-стилистических категорий

- Балли Ш. Французская стилистика -М.: 1961. -С. 202.

- Чехов А.П. Крыжовник//А.П.Чехов. Повести и рассказы. -Куйбышев: 1984. -С. 112.

- Чехов А.П. Смерть чиновника//А.П.Чехов. Повести и рассказы. -Куйбышев: 1984. -С. 8.

- Пушкин А.С. Станционный смотритель//А.С.Пушкин. Проза. -М.: 1985. -С. 81.

- Галкина-Федорук Е.М. Об экспрессивности и эмоциональности в языке//Сб. ст. по языкознанию. -М.: 1958. -С. 107.

- Чехов А.П. Раз в год//А.П.Чехов. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. -Т. 2. -М.: 1983. -С. 138.

- Шейгал Е.И. О соотношении категорий интенсивности и экспрессивности//Экспрессивность на разных уровнях языка. -Новосибирск: 1984. -С. 61.

- Стернин И.А. Проблемы анализа структуры значения слова. -Воронеж: 1979. -С. 109.