Казахский топор "балта" из фондов Российского этнографического музея

Автор: Бобров Леонид Александрович, Шереметьев Денис Александрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 3 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен боевой топор, хранящийся в фондах Российского этнографического музея (РЭМ, № 2197-1). Плоскообушный боек топора имеет удлиненно-треугольную форму с узкой «шейкой» и широким слабоизогнутым лезвием. Его поверхность покрыта слоем серебряной фольги и украшена оригинальным «облачно-растительным» орнаментом, выполненным в технике гравировки. Длинное деревянное топорище дополнено заточенной пластиной - «отрезом» (под бойком), защитной железной планкой - «пожилиной» (на тыльной стороне рукояти) и усилено латунными накладками, покрытыми сложным узором, нанесенным в технике чеканки. На основании анализа конструкции и системы декоративного оформления установлено, что топоры подобного типа являлись характерным элементом комплекса ударно-рубящего оружия казахских кочевников XVIII-XIX вв. Учитывая тот факт, что топор был приобретен на территории Акмолинской области в 1911 г., можно предположить, что он изготовлен оружейниками Казахстана или Мавераннахра XIX в. Его первым владельцем мог быть состоятельный воин с территории Северного Казахстана. Данная разновидность ударно-рубящего оружия была известна среди тюркских кочевников Центральной Азии позднего Средневековья и раннего Нового времени под названием «балта». Проведенные экспериментальные испытания показали, что удары топора типа «балта» обладали мощным ударно-дробящим эффектом. Они представляли значительную угрозу для воинов противника, не имеющих защитного вооружения или облаченных в стеганый на вате панцирь. Удар «балта» мог не пробить металлический доспех, но травмировал тело и дробил кости вражеского воина.

Центральная азия, казахстан, ударно-рубящее оружие, боевые топоры

Короткий адрес: https://sciup.org/147219538

IDR: 147219538 | УДК: 903.22

Текст научной статьи Казахский топор "балта" из фондов Российского этнографического музея

В фондах Российского этнографического музея хранятся несколько боевых топоров, которые соотносятся с комплексом вооружения казахских воинов позднего Средневековья и раннего Нового времени. Данные образцы ударно-рубящего оружия отличаются оригинальными элементами конструкции, а также нестандартной системой декоративного оформления и представляют значительный интерес для отечественных и зарубежных историков, этнографов и оружиеведов. Боевые топоры из собрания РЭМ ранее не становились объектом специального научного исследования, основанного на комплексном анализе вещественных, изобразительных и письменных источников.

Целью настоящей статьи является введение в научный оборот информации о боевом топоре № 2197-1. Для достижения цели были

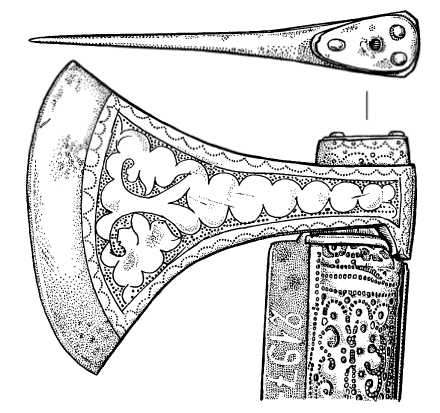

Рис. 2. Боек боевого топора «балта» из РЭМ (№ 2197-1) (вид слева, без масштаба; рисунок Л. А. Боброва)

Рис. 1. Боевой топор «балта» из РЭМ (№ 2197-1) (вид справа, без масштаба; рисунок Л. А. Боброва)

поставлены следующие задачи: дать подробное описание конструкции рассматриваемого боевого топора, зафиксировать особенности его декоративного оформления, а также уточнить датировку и атрибуцию данного образца ударно-рубящего оружия 1.

Боек топора насажен на тщательно обработанное и окрашенное деревянное топорище длиной 95,6 см. Ширина рукояти от 2,3 см в нижней части до 3,4 см у бойка, толщина 2,05–2,15 см. В настоящее время топорище имеет черный цвет с красноватым оттенком на потертостях. Последний факт, по мнению смотрителя О. В. Старостиной, означает, что первоначально мастером была использована темно-коричневая краска, почерневшая со временем.

При сборке оружия мастер насадил боек таким образом, что верхняя часть рукояти осталась возвышаться над плоскостью бойка. Выступающую часть топорища оружейник обтянул латунным листом, украшенным полукруглыми фестонами, выполненными в технике чеканки, и увенчал латунной пластиной подтреугольной формы (рис. 1, 2). Вероятно, первоначально пластина фиксировалась на рукояти с помощью четырех гвоздиков с массивными шляпками. В настоящее время сохранились лишь три из них.

Переднюю часть топорища (под клинком) мастер снабдил металлическим «отрезом», представляющим собой плоскую железную пластину, прибитую встык к поверхности рукояти. Общая длина 26,4 см, длина клинка 23,9 см, ширина клинка от 1,7 см у бойка до 1,0 см в нижней части. Задняя часть топорища (под обухом бойка) защищена железной планкой («пожили-ной»). Пластина крепится к рукояти топора с помощью четырех специальных гвоздей с полусферическими шляпками. В нижней части планка украшена фестоном каплевидной формы (см. рис. 1).

Деревянная основа топорища дополнительно усилена специальными латунными накладками с выпуклым бортиком по краю. Самые широкие и массивные накладки образуют «корсет», прикрывающий верхнюю часть топорища непосредственно под бойком и нижнюю часть топорища возле навершия. Центральная часть рукояти дополнена тремя короткими латунными «браслетами» (см. рис. 1). Нижняя часть топорища заканчивается пустотелым шаровидным навершием, обтянутым серебряной (предположительно) фольгой. Характерная насечка в виде сетки указывает на то, что навершие изготовлено из металла (возможно, меди), по поверхности которого положена серебряная фольга. На навершии просматривается шов, на основании чего можно предположить, что оно было изготовлено из двух полусфер.

Все латунные накладки украшены чеканным узором. Для его выполнения мастер наносил точечные удары чеканом по латунной пластине, положенной на пластичную подложку, в результате чего на тонком латунном листе образовывался двухсторонний рисунок. Последний имеет сложный комбинированный характер. Он сочетает в себе точечный «волнообразный» узор в виде рядов закрученных в спираль «волн», полукруглые и остроугольные фестоны, округлые «жемчужины», сплошные прямые и ломаные линии, трехлепестковые бутоны и др.

Общая длина бойка рассматриваемого боевого топора 14,5 см. Ширина боковой стороны бойка: у обуха – 3,5 см, у проуха – 22,0–23,3 см. Отличительной особенностью конструкции является удлиненно-треугольная форма бойка, снабженного слабоизогнутым лезвием с остроугольными концами 2. Длина бойка (от лезвия до топорища) 10,8 см, ширина лезвия 12,0 см. Толщина варьирует от 0,7 см у основания до 0,2 см у режущей кромки. Полотно клинка плавно сужается от лезвия к уплощенной «шейке» и переходит в насад с оттянутым вниз обухом (толщина 2,43 см) и «щечками» подтрапециевидной формы (см. рис. 2).

Значительный интерес представляет декоративное оформление бойка. Бо́ льшая его часть (за исключением полосы вдоль лезвия) покрыта орнаментом, выполненным в технике гравировки по металлу. Представляется возможным реконструировать технологию декоративного оформления топора следующим образом. Первоначально гравировка была нанесена на боковых поверхностях бойка (на клинке и «щечках»). Основной рисунок был дополнен мелкой сеткой, поверх которой была положена тонкая (предположительно серебряная) фольга. Путем накладывания и затирания фольги по сетке мастер добился ее сцепления с поверхностью бойка, а продавливанием по на- несенному гравированному рисунку достиг искомого декоративного эффекта. В настоящее время значительная часть фольги (особенно на правой стороне бойка) повреждена и стерта. Однако рисунок достаточно четко читается на левой стороне бойка и левой «щечке». Лопасть бойка окантована сплошной выдавленной линией и лентой полукруглых (С-образных) фестонов, каждый из которых образован серией из 7–14 выбитых точек. Основу композиции формирует оригинальный узор, представляющий собой комбинацию растительного и «облачного» орнаментов. Пышные «облака», покрывающие «щечки» и «шейку» бойка, постепенно переходят в стилизованное изображение трехлепесткового бутона в обрамлении двух больших листьев с фестончатым краем. Место перехода «облаков» в цветочный стебель украшено прорезью треугольной формы. Фон рисунка создан точечным орнаментом.

По материалу изготовления боек топора относится к классу железных, по способу насада на топорище – к отделу проушных, по форме сечения – к группе плоскообушных. На основании особенностей конструкции и системы оформления рассматриваемый образец может быть определен как плоскообушный боевой топор с орнаментированным удлиненно-треугольным бойком с широким слабоизогнутым лезвием (см. рис. 1–2).

А. Х. Маргулан при описании вооружения казахов указал, что рассматриваемый топор хранится в Музее антропологии и этнографии, и атрибутировал его как «айбал-ту-секиру» [1986. С. 167]. Принадлежность топора в этом сообщении указана ошибочно. Топор № 2197-1 был приобретен Этнографическим отделом Русского музея императора Александра III (официальное название в наши дни – Российский этнографический музей) в 1911 г. у частного лица – К. В. Кузнецова, и зарегистрирован как предмет, относящийся к культуре казахов Акмолинской области. Хранится топор в фонде жесткого резерва отдела Кавказа, Средней Азии и Казахстана РЭМ.

Анализ конструкции и системы оформления позволяет уточнить его датировку и атрибуцию. Боевые топоры с широким (более 10 см) удлиненно-треугольным бойком в целом не были характерны для комплекса ударно-рубящего оружия тюркских и мон- гольских кочевников раннего и развитого Средневековья [Горелик, 2002. С. 66. Рис. 6; Кочкаров, 2008. С. 63–74, 161–166; Худяков, 1997]. Резкий рост популярности подобных боевых топоров среди номадов Центральной Азии пришелся на позднее Средневековье и раннее Новое время.

По своей конструкции топоры рассматриваемого типа занимают промежуточное положение между узколезвийными («бронебойными») топорами с удлиненно-треугольным клинком (казахск. «шакан») и широколезвийными с удлиненно-трапециевидным клинком (казахск. «балта»). От первых они отличаются большей шириной лезвия, а от вторых – зауженной «шейкой» и формой клинка.

Ближайшие аналоги топора имеют характерный широколезвийный клинок удлиненно-треугольной формы со слабоизогнутым лезвием и зауженной «шейкой», плоский оттянутый вниз обух, а также рукоять, усиленную железными «отрезами» и «пожилинами». Схожую конструкцию имеют топоры из Музея антропологии и этнографии (№ 313-119), Омского государственного историко-краеведческого музея (№ 3659), из экспозиции Национального музея истории Узбекистана и др. – всего более 20 экз. Большинство топоров серии были изготовлены казахскими мастерами и находились на вооружении казахских воинов XVIII – середины XIX в. [Маргулан, 1986. С. 175; Курылев, 1978; Культура казахов…, 1995. С. 33; Кушкумбаев, 2001; Ах-метжан, 2007. С. 121. Рис. 100, 1 ; Бобров, Сальников, 2015. С. 30–33].

Оригинальным элементом оформления топора из РЭМ является гравированный рисунок, нанесенный на боковые стороны бойка, – сочетание комбинированного «облачно-растительного» орнамента с треугольными прорезями и полукруглыми фестонами. Точные аналоги подобного рисунка на ударно-рубящем оружии народов региона в настоящее время не выявлены. По стилистике ему наиболее близок орнамент на казахской секире – «айбалта» 1876 г. из фондов ОГИКМ (№ 3788). Так, в частности, на ней фиксируются упомянутые выше полукруглые фестоны и треугольные «прорези», а гравированный растительный орнамент на поверхности секиры отчасти напоминает «облачно-растительный» узор на бойке топора из РЭМ.

Таким образом, анализ конструкции и декоративного оформления позволяет атрибутировать топор из РЭМ как изделие казахских мастеров. В то же время нельзя полностью исключать, что он мог быть изготовлен ремесленниками Мавераннахра по заказу знатного казахского воина с территории Северного Казахстана.

При этом предложенное А. Х. Маргула-ном определение топора из РЭМ как секи-ры-«айбалта» представляется не точным, так как концы лезвия его бойка не загнуты в стороны рукояти (как на секирах-«айбал-та»), а направлены от топорища. Данный факт позволяет отнести рассматриваемый образец из ОГИКМ к категории боевых топоров, получивших среди казахов известность под названием «балта» [Ахметжан, 2007. С. 112–117; Бобров, Сальников, 2015].

Говоря о датировке рассматриваемого образца, отметим, что топоры подобной конструкции применялись тюркскими кочевниками Центральной Азии на протяжении XVIII–XIX вв. Это подтверждается вещественными и изобразительными материалами [Бобров, Сальников, 2015. С. 30– 33]. Учитывая дату приобретения топора (1911 г.), можно предположить, что он был изготовлен в XIX в. По мере изучения казахского ударно-рубящего оружия может быть предложена и более узкая датировка предмета внутри данного исторического периода.

Изделие представляет собой яркий образец казахского ударно-рубящего оружия раннего Нового времени. Форма бойка хорошо продумана и качественно исполнена. Широкое лезвие позволяло наносить без-доспешным воинам противника глубокие рубленые раны. При определенных обстоятельствах «балта» мог быть весьма эффективен и против вражеских панцирников [Горелик, 1993. С. 41–53]. Даже если клинок не прорубал железный доспех, он сминал и деформировал панцирное покрытие, травмировал тело и дробил кости. Данные сведения, почерпнутые из сообщений современников, подтверждаются и результатами научных экспериментов. Так, в частности, А. Л. и Ю. А. Петренко были проведены экспериментальные испытания широколезвийных боевых топоров, которые показали, что данное оружие «легко пробивает органический доспех и наносит серьезнейшие повреждения панцирным покрытиям. Хотя металл пластин и в этом случае не пробивается, ударный эффект близок к эффекту тяжелого копья», т. е. к «ударно-дробящему эффекту» [2004. С. 110]. Повторные эксперименты, организованные и проведенные при участии автора настоящей публикации, подтвердили эффективность топоров «балта» с удлиненно-треугольным и удлиненнотрапециевидным клинком в качестве оружия, ориентированного на поражение противника, не имеющего защитного вооружения или облаченного в стеганый на вате панцирь. Кроме того, удачный удар топора «балта» способен прорубить классические клепаные и сварные кольца кольчужного доспеха, а в отдельных случаях и железные пластины «куяка» центральноазиатского образца. Подобная универсальность топоров «балта» предопределила их популярность в казахском комплексе вооружения XVIII – середины XIX в., когда традиционный панцирный комплекс постепенно выходил из широкого военного обихода у большинства народов ЦентральноАзиатского региона.

Список литературы Казахский топор "балта" из фондов Российского этнографического музея

- Ахметжан К. С. Этнография традиционного вооружения казахов. Алматы: Алматыкитап, 2007. 216 с.

- Бобров Л. А., Сальников А. В. Широколезвийные топоры «балта» из фондов Омского государственного историко-краеведческого музея // Историческая и социально образовательная мысль. 2015. Т. 7, № 6, ч. 1. С. 29-35.

- Горелик М. В. Оружие древнего Востока (IV тысячелетие - IV в. до н. э.). М.: Наука, 1993. 349 с.

- Горелик М. В. Армии монголо-татар X-XIV вв. Воинское искусство, снаряжение, оружие. М.: Восточный горизонт, 2002. 84 с.

- Кочкаров У. Ю. Вооружение воинов Северо-Западного Предкавказья VIII-XIV вв. (оружие ближнего боя). М.: ТАУС, 2008. 176 с.

- Культура казахов в коллекциях Омского государственного историко-краеведческого музея. Томск: Изд-во ТГУ, 1995. 187 с.

- Курылев В. П. Оружие казахов // Сборник Музея антропологии и этнографии. Л., 1978. Вып. 34. С. 4-22.

- Кушкумбаев А. К. Военное дело казахов в XVII-XVIII веках. Алматы: Дайк-Пресс, 2001. 172 с.

- Маргулан А. Х. Казахское народное прикладное искусство. Алматы: Онер, 1986. Т. 1. 256 с.

- Петренко А. Л., Петренко Ю. А. Защитные свойства средневековых панцирей юга Сибири и Центральной Азии (по материалам эксперимента) // Военное дело народов Сибири и Центральной Азии. Новосибирск, 2004. Вып. 1. С. 102-112.

- Худяков Ю. С. Вооружение кочевников Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху развитого Средневековья. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. 159 с.