Кейс-метод как средство оценивания и развития терминологической компетентности будущего педагога

Автор: Бордовская Нина Валентиновна, Кошкина Елена Анатольевна, Тихомирова Марина Анатольевна, Бочкина Наталья

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Академическая интеграция

Статья в выпуске: 4 (93), 2018 года.

Бесплатный доступ

Введение. Статья посвящена анализу диагностического и образовательного потенциала кейс-метода в формировании терминологической компетентности будущих педагогов в области дидактики. В связи с малочисленностью комплексных исследований в области педагогики высшей школы впервые рассмотрены теоретические и практические аспекты применения кейсов при изучении дидактической терминологии в процессе освоения студентами образовательных программ педагогического профиля. Цель статьи - описание научных основ отбора и применения кейсов при изучении особенностей формирования терминологической компетентности в области дидактики и оценка их эффективности на разных уровнях профессионального образования педагога. Материалы и методы. Исследование построено на основе анализа результатов решения педагогических кейсов. Обработка данных производилась с применением методов математической статистики. Выборочная совокупность составила 860 чел., в которую вошли студенты, получающие среднее профессиональное и высшее образование, педагоги общеобразовательных школ и организаций среднего профессионального педагогического образования. Результаты исследования. Полученные результаты показывают, что эффективность применения кейс-метода для исследования уровня сформированности терминологической компетентности обеспечивается заданиями предметно-познавательного, профессионально-речевого и рефлексивно-оценочного типов. Эмпирическая проверка комплекса заданий позволила зафиксировать различия в уровнях сформированности терминологической компетентности у будущих педагогов на разных этапах профессионального образования, значимость предметно-познавательного компонента для обеспечения усвоения терминологии в области профессиональной деятельности. Данное исследование расширило представления о принципах отбора и структурирования кейс-заданий для оценки и повышения уровня развития терминологической компетентности будущего педагога в процессе изучения теоретических основ современного обучения, а также о стратегиях их применения в профессиональном педагогическом образовании. обсуждение и заключение. Данная проблематика может получить свое развитие при исследовании специфики усвоения терминологии других предметных областей в системе профессионального педагогического образования, а также при изучении актуального уровня терминологической компетентности у педагогических работников общеобразовательных организаций и организаций профессионального образования. Практическая значимость статьи заключается в раскрытии потенциальных возможностей кейс-метода и методики его применения в вузовском образовательном процессе в диагностических и дидактических целях.

Будущий педагог, терминологическая компетентность, дидактический термин, терминология, кейс-метод, типология кейсов

Короткий адрес: https://sciup.org/147220695

IDR: 147220695 | УДК: 37:34.07 | DOI: 10.15507/1991-9468.093.022.201804.728-749

Текст научной статьи Кейс-метод как средство оценивания и развития терминологической компетентности будущего педагога

Профессиональная деятельность современного педагога осуществляется в информационном пространстве, которое не только расширяет коммуникации в профессиональном сообществе, но и актуализирует значимость терминологической культуры специалиста. Терминологический барьер, вызванный активным развитием науки и техники и проявляющийся в разных подходах к трактовке терминов, провоцирует сложности в решении многих проблем, возникающих как в отечественном, так и в мировом образовательном пространстве [1, с. 224]. Ликвидация данного барьера является одной из задач повышения готовности педагога к выполнению профессиональных функций в мобильной информационной среде.

Понятийно-терминологический аппарат социально-гуманитарных отраслей научного знания обладает специфическими характеристиками. Сложность и многомерность фиксируемого объекта, тесная связь языка социально-гуманитарных наук с литературным языком повышают зависимость специальной лексики и контекста, в котором она используется, омонимию и синонимию терминов, активизирует терминотворче-ство ученых1. Для социального и гуманитарного знания характерно отсутствие границ дефиниций нового термина, они могут устанавливаться постепенно, в процессе формирования теории или концепции2. Перечисленные особенности актуализируют необходимость развития терминологической компетентности будущих специалистов социально-гуманитарной сферы, которая способствует ориентации субъекта в границах профессиональной деятельности.

Сравнение моделей компетенций, формируемых в процессе профессионального обучения, позволило сделать вывод о том, что знание терминологии является основой развития профессионально значимых характеристик, которые в совокупности влияют на специфику профессиональной компетентности того или иного специалиста. Так, например, терминологическая грамотность может обеспечить формирование коммуникативных навыков, критического мышления, метакогнитивных способностей, информационной грамотности, готовности к непрерывному образованию, умения самостоятельно решать проблемы, навыков и опыта реализации профессиональной компетентности3 [2]. Она же при углубленном профессиональном обучении обеспечивает переход учебных компетенций на мультиструктурный, относительный и расширенный уровни развития4. Таким образом, переход от элементарного дословного воспроизведения определения термина и точного его использования в учебной ситуации к пониманию и принятию терминологического разнообразия современного социально-гуманитарного знания определяет значимость терминологической компетентности в профессиональной подготовке современного специалиста.

Цель данной статьи – раскрыть научные основы отбора (проектирования) кейсов при изучении особенностей формирования терминологической компетентности в области дидактики и описать результаты их применения на разных уровнях профессионального образования педагога.

Выбор в качестве предметной области дидактики объясняется тем, что основная трудовая функция педагога связана с проектированием, осуществлением и оценкой результатов процесса обучения. Данный процесс максимально унифицирован российскими федеральными образовательными стандартами в сфере общего и профессионального образования, профессиональным стандартом «Педагог», а также нормативно-правовыми актами федерального, регионального и локального уровней, определяющими условия и порядок реализации образовательного процесса на всех уровнях российского образования. Следовательно, владение терминологией в области «Дидактика» обеспечивает педагогу точное понимание регламентированных документами целей, задач и содержания собственной профессиональной деятельности, а также расширение сферы профессиональной коммуникации по проблемам проектирования и организации процесса обучения на всех уровнях непрерывного образования.

Обзор литературы

Парадигма современного высшего образования ориентирует на реализацию компетентностного подхода и образовательный результат, который в вузе оценивается в терминах «компетенция» и «компетентность». Н. В. Бордовская, И. А. Зимняя, A. Г. Каспржак, С. П. Калашников отмечают, что компетенции и компетентности свойственна типологическая и структурная вариативность, обусловленная в первую очередь разнообразием видов профессиональной деятельности [3–5]. В зависимости от целей в вузах формируют различные компетенции – академические, профессиональные, информационные, коммуникативные, исследовательские и др. Среди педагогических методов особую роль в образовательном процессе играет оценка, выступающая главной составляющей педагогического контроля, ориентиром в качестве выполнения требований государственного образовательного стандарта в целом и педагога на уровне учебной дисциплины в частности. Важность измерения результатов обучения в высшей школе показана многочисленными исследованиями как в России, так и за рубежом. Так, П. Б. Волков, Р. С. Наговицын, Е. В. Сабельникова, Н. Л. Хмелева в своих работах подчеркивают, что в настоящее время наблюдается разнообразие подходов к предмету и технологиям оценки результативности формирования компетенций в профессиональном образовании [6; 7]. В свою очередь, Дж. Дьюи, В. Монтроссе, Д. Шрёт-тер, К. Саллинс, Дж. Мэттокс отмечают необходимость решения проблемы соотнесения результатов обучения и самооценки уровня сформированности компетенций выпускниками с требованиями работодателей [8].

В отечественной психолого-педагогической литературе терминологическая компетентность рассматривается с разных позиций. Функциональное назначение в формировании и реализации терминологического потенциала личности дает возможность выделить терминологическую компетентность в качестве самостоятельного вида. По мнению О. В. Артюшкина, Э. Г. Ски-бицкого, Ж. М. Барахоевой, Ж. Е. Ермолаевой, терминологическая компетентность отражает уровень знаний, умений и навыков, необходимый для достижения профессиональных целей [9–11]. Владение терминологией определяет эффективность обмена информацией в процессе профессиональной коммуникации, в связи с этим И. Н. Чурилова считает терминологическую компетентность структурным компонентом информационной компетентности [1]. Освоение профессиональной терминологии выступает важнейшим условием освоения знаний, умений и навыков, необходимых для деятельности в соответствующей профессиональной области. С этих позиций С. Х. Вышегуров, Э. Я. Соколова рассматривают терминологическую компетентность как структурный компонент профессиональной компетентности [12; 13].

Терминологичность как информативное ядро языка науки и как специ- фическая особенность научного стиля5 является необходимым компонентом профессионального образования, профессиональной деятельности и профессиональной коммуникации. Научным и профессиональным сообществом признается, что овладение терминологией является основой формирования языковой и профессиональной компетентности современного специалиста [14–16]. При этом отмечается, что успешность развития профессиональной (предметной) компетенции напрямую зависит от изучения терминологии, поскольку именно в ней отражается суть и специфика любой специальности.

Профессиональная коммуникация, построенная на знании и корректном применении специальных терминов, позволяет повысить качество восприятия и осмысления информации, способствует поддержанию единства внутри профессионального сообщества6, расширяет масштаб обмена профессиональным опытом, повышает уровень общественно-профессиональной экспертизы качества профессионального образования. Перечисленные причины позволяют сделать вывод о том, что формирование терминологической культуры специалиста через овладение и развитие терминологической компетентности следует рассматривать как новое направление в развитии теории и практики профессионального образования.

Терминологическая компетентность (ТК) есть «способность и готовность специалиста грамотно применять терминологию при решении профессиональных задач и в профессиональной коммуникации» [17, с. 101]. Структурно-функциональная модель терминологической компетентности предполагает единство и взаимообусловленность трех компонентов: предметно-познавательного (ПП), интеллектуально-рефлексивного (ИР)

и коммуникативно-речевого (КР). Предметно-познавательный компонент обеспечивает построение индивидуальных понятийных структур, которые формируются в процессе освоения образовательных программ профессиональной подготовки. Интеллектуально-рефлексивный компонент отражает практический опыт реализации терминологической компетентности в ситуациях, возникающих в учебной и профессиональной деятельности. Коммуникативно-речевой компонент проявляется в процессе профессиональной коммуникации в виде свободного оперирования терминами в устной или письменной речи.

В последние десятилетия в практику педагогического образования активно внедряется метод кейсов, отлично зарекомендовавший себя в подготовке менеджеров и экономистов. Технологии его применения разработаны в области подготовки медицинских работников, инженеров, переводчиков, педагогов и др. Объектом внимания при этом становится в первую очередь дидактический потенциал данного метода при формировании умений и навыков, используемый как в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в подготовке специалистов к решению интегральных, по сути профессиональных, задач (в рамках заданных ситуаций) в разных видах и формах профессионального образования [18–20]. В последние годы усилился интерес и к определению возможностей метода кейсов в оценке результативности учебной деятельности обучающихся [21–23].

Наше внимание к данному методу обусловлено рядом причин. Во-первых, он выводит обучающегося за рамки учебного предмета и дает возможность применить не только знания, умения и навыки, полученные при усвоении соответствующего учебного материала, но и активно использовать собственный опыт оперирования специальной лексикой вне учебной деятельности. Во-вторых, метод кейсов позволяет моделировать ситуации научного поиска: от определения понятийного поля области изучения к анализу теоретических и прикладных аспектов проблемы, а затем к презентации результатов исследования в виде научного текста или устного сообщения. В-третьих, данный метод обладает диагностическим потенциалом, поскольку с помощью него можно определить степень сформированности терминологической компетентности на стадии профессиональной подготовки будущего педагога.

Анализ подходов к определению степени развития профессиональной и коммуникативной компетентностей, а также уровня сформированности терминологической грамотности специалистов разных сфер профессиональной деятельности, представленных в российской и зарубежной литературе, позволил выделить ряд методик, объективно оценивающих степень владения специальной лексикой: анкетирования для выявления факторов, определяющих уровень развития профессиональной компетентности7 [24]; терминологических задач [25–28]; оценки осмысления понятийно-терминологического аппарата текста [29]; диагностики сформирован-ности коммуникативной компетенции будущих специалистов [30]; психолингвистические методики выявления трудности восприятия текста при чтении и понимании его содержания (клоуз-тест, метод упорядочения текста)8 [31]; тестовые методики изучения уровня сфор-мированности компетентности9, терминологической грамотности [32; 33], специфики индивидуальных понятийный структур10; методику применения мето- дов понятийных карт для оценки уровня сформированности знаний [34; 35].

Материалы и методы

Реализация поставленных задач осуществлялась в рамках комплексного исследования, направленного на изучение и развитие терминологической компетентности в области дидактики на разных уровнях профессионального образования педагога в условиях применения кейс-метода. В исследовании приняли участие 434 бакалавра, изучавших дисциплину «Педагогика и психология» в рамках образовательных программ, не входящих в направление «Педагогическое образование», 35 студентов, получающих среднее профессиональное педагогическое образование, 134 бакалавров и 33 магистранта, осваивающих образовательные программы направления «Педагогическое образование», 224 педагога. Базой исследования выступили Санкт-Петербургский государственный университет, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (г. Архангельск), Международный инновационный университет (г. Сочи), Архангельский педагогический колледж, общеобразовательные организации и организации среднего профессионально-педагогического образования Санкт-Петербурга и Архангельска.

В качестве основных методов использовались:

– анализ продуктов деятельности респондентов, включающий в себя проверку выполненных ими заданий, предъявляемых в форме кейсов для определения результатов усвоения дидактической терминологии;

– статистические методы обработки данных, включающие в себя корреля- ционный анализ (коэффициент корреляции χ2-Пирсона), методы сравнения (непараметрический критерий U-Манна-Уитни для двух независимых выборок, H-Краскала-Уоллиса для более двух независимых выборок; параметрический критерий t-Стьюдента для сравнения двух независимых выборок, параметрический критерий t-Стьюдента для сравнения двух зависимых выборок), методы проверки на надежность и валидность (критерий α-Кронбаха).

Исследование осуществлялась в три этапа.

-

1. Отбор и формирование банка кейсов, обоснование их диагностических возможностей применительно к изучению терминологической компетентности в области дидактики, а также описание методики ее изучения, разработанной на основе применения педагогических кейсов.

-

2. Оценка адекватности разработанной методики (в виде структурной организации отобранных кейсов) изучения терминологической компетентности и проверка этой методики на валидность и надежность, а также определение условий, влияющих на эффективность ее применения.

-

3. Определение специфики проявления терминологической компетентности в области дидактики на разных уровнях профессионального образования педагога (среднее профессиональное, бакалавриат, магистратура) на основе применения авторской методики.

Результаты исследования

Результаты первого этапа исследования. При отборе кейсов и разработке педагогических заданий мы руководствовались следующими принципами:

-

а) учет специфики терминологии российской дидактики, проявляющейся в социально-исторической обусловленности развития, недостаточной строгости описания педагогических явлений (проявление синонимичности и омонимичности), наличии терминов других областей

научного знания (обществоведческих, психологических, общенаучных и др.);

-

б) опора на активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, обеспечивающую выполнение заданий с применением метапредметных компетенций, сформированных в школе и на предыдущих этапах обучения в вузе, а также в процессе учебно-профессиональной деятельности;

-

в) учет степени освоения предметной области «Дидактика» респондентами в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин.

Отбираемые кейсы были распределены на три группы, которые соответствовали задачам изучения основных компонентов терминологической компетентности, и поэтому названы нами как кейсы предметно-познавательного, профессионально-речевого и рефлексивно-оценочного типов. Первый тип кейсов позволял определить актуальный уровень понимания лексического значения дидактических терминов и их дефиниций. Кейсы профессионально-речевого типа ориентировали на диагностику умений адекватно воспринимать терминологически насыщенную речь (или текст) по дидактической проблематике, включаться в речевую коммуникацию и строить сообщения с применением дидактических терминов. Кейсы рефлексивного-оценочного типа позволяли установить уровень владения мобильными дидактическими знаниями в форме конкретной терминологии, что обеспечивает «способность к постоянному ее обновлению»11. Таким образом, в исследовании использовались три типа кейсов, которые кроме диагностической выполняли лексико-ориентировочную, коммуникативно-языковую и лекси-ко-созидающую функции в отношении проблем развития терминологической компетентности будущих педагогов.

В ходе отбора и разработки содержания педагогических кейсов были соблюдены следующие требования:

-

– отсутствие временной последовательности, поскольку задания не ориентировали респондентов на установление причинно-следственных связей;

– наличие инструкции, обеспечивающей точность понимания процедуры выполнения задания;

– малый объем, обеспечивающий выполнение задания в максимально ограниченный промежуток времени непосредственно в условиях учебного процесса.

Для оценки предметно-познавательного компонента ТК в банк педагогических кейсов были включены задания с целью определить следующие уровни:

– узнавания термина соответствующей научно-предметной области (респондентам предлагалось выбрать из набора слов и словосочетаний дидактические термины);

– ориентации в структурной организации дидактической терминологии (респонденты должны были распределить дидактические термины по заданным терминологическим группам);

– усвоения содержания понятий (респонденты должны были дать определение терминам, являющимся ядром понятийно-терминологических групп в рамках современной теории обучения: дидактика, обучение, содержание образования, метод обучения, технология обучения, форма организации обучения, средство обучения, контроль знаний).

Уровень развития интеллектуально-рефлексивного компонента ТК определялся с помощью кейсов на:

– раскрытие значения используемого термина в конкретном педагогическом тексте (респонденты должны раскрыть значение предложенного в кейсе дидактического термина и дать ему определение);

– построение тезауруса в решении конкретной научной или профессиональной проблемы, отраженной в содержании педагогического кейса (респондентам предлагался отрывок текста, из которого необходимо выбрать слова и словосочетания, наиболее точно отражающие со- держание представленной информации по дидактической проблеме, и оценить степень понимания их значения);

– построение логических связей между терминами (респондентам предлагалось выделить из предложенного списка основной дидактический термин и термины ему подчиняющиеся, раскрыв характер таких связей с помощью понятийной карты).

Кейсы рефлексивно-оценочного типа, использованные для оценки коммуникативно-речевого компонента терминологической компетентности в области дидактики, включали задания на:

– применение научной информации при решении профессионально значимой проблемы с опорой на профессиональный стандарт (предлагалась проблема, решение которой студент должен был объяснить с опорой на профессиональный стандарт «Педагог», содержащий описание трудовых действий, необходимых умений и знаний для реализации общепедагогической функции обучения);

– построение научных и профессионально ориентированных текстов по дидактической тематике (например, предлагалось из нескольких педагогических текстов подготовить тезисы доклада по проблеме формирующей оценкой);

– групповую речевую коммуникацию по дидактической проблеме (например, каждая группа по полученным кейсам должна была подготовить свой аргументированный ответ на дебатах по проблеме развивающего потенциала интерактивных методов обучения в школьной практике).

Для оценки результатов выполнения каждого задания разработаны шкала и соответствующие критерии [35].

Результаты второго этапа исследования. Проверка методики на надежность и валидность осуществлялась на выборке в 860 чел. (636 студентов Санкт-Петербургского государственного университета; Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (г. Архангельск); Международного инновационного университета (г. Сочи); Архангельского педагогического колледжа; 224 педагога общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионально-педагогического образования из Санкт-Петербурга и Архангельска).

Внутренняя согласованность компонентов ТК по коэффициенту α-Крон-баха составила α общ = 0,924 для общей шкалы, что соответствует допустимому значению; для предметно-понятийного – α сод = 0,857, для интеллектуально-рефлексивного – αструкт = 0,872, для коммуникативно-речевого – α = 0,841. Результаты проверки внутренней согласованности компонентов ТК по коэффициенту α -Кронбаха позволили сделать вывод о высокой согласованности заданий в форме кейсов, включенных в методику. Анализ взаимосвязей между показателями проявления каждого компонента ТК и общим показателем внутренней согласованности кейс-за-даний в методике с использованием интеркорреляционного анализа указывает на их достаточную надежность. Оценка дискриминативности заданий в методике с использованием коэффициента корреляции χ 2-Пирсона показал, что все задания-кейсы достоверно коррелируют с общим баллом в оценке ТК ( р ≤ 0,001), что свидетельствует о высокой их дис-криминативности в качестве педагогического метода. Вычисление коэффициента дискриминации для каждого показателя проявления ТК у групп испытуемых, имеющих высокие и низкие показатели по общему баллу в оценке уровне развития ТК, позволило определить, что показатели по каждому заданию различались у респондентов с высоким и низким уровнем ТК ( р ≤ 0,001).

Дополнительная проверка на надежность осуществлялась через оценку тест-ретестовой надежности. Оценка проводилась дважды с интервалом в 3 месяца. В выборку вошли студенты Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (53 студента). С помощью корреляционного анализа (Критерий χ2-Пирсона) были получены значимые корреляции 0,32 (р ≤ 0,02), а для компонентов предметно-познавательного – 0,24 (р ≤ 0,09), интеллектуально-рефлексивного – 0,42 (р ≤ 0,003), коммуникативно-речевого – 0,28 (р ≤ 0,04). Значимые корреляции между тестом и ретестом выделены для общего показателя ТК и всех компонентов, кроме предметно-познавательного. Отсутствие значимой корреляции между тестом и ретестом по показателям проявления предметно-познавательного компонента объясняется тем, что данный компонент является системообразующим и для него характерна устойчивость проявления как реальное знание основных дидактических понятий. При проверке тестовых показателей по результатам теста и ретеста с помощью критерия t-Стьюдента значимых различий при первом и повторном исследованиях в уровнях развития предметно-познавательного и интеллектуально-рефлексивного компонентов не обнаружено.

Данный факт позволяет сделать вывод о том, что методика в полной мере выполняет диагностическую и оценочную функции. Однако возможности выполнения других педагогических функций (формирующей оценки, обеспечения эффекта «научения» и др.) требуют более детального изучения и проведения специальных исследований. Для коммуникативно-речевого компонента и общего уровня развития ТК выявлены статистически более высокие показатели в первом исследовании. Снижение уровня развития ТК при ретесте объясняется эффектом изменения структуры знаний в области дидактики по истечении определенного времени. Снижение уровня развития коммуникативно-речевого компонента обусловлено отсутствием возможности активного применения дидактической терминологии на практике в период, прошедший между тестом и ретестом.

Экспертная оценка методики осуществлялась с привлечением преподавателей Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования и Архангельского областного института открытого образования. Основные требования к экспертам – стаж работы не менее 10 лет, наличие ученой степени кандидата/доктора наук. Полу- чены пять положительных экспертных заключений.

Проверка критериальной валидности методики производилась с помощью оценки уровня терминологической компетентности во взаимосвязи с опытом профессиональной педагогической деятельности (у практикующих педагогов) и с профессиональной направленностью (у студентов). Оценивался общий уровень ТК и отдельных его компонентов у бакалавров, магистрантов разных факультетов и вузов, а также у педагогов, работающих в системе общего образования. Были получены значимые различия по критерию t -Стьюдента между группами будущих и работающих педагогов по общему баллу ТК и по предметно-познавательному и интеллектуально-рефлексивному компонентам; между группами студентов, ориентированных и не ориентированных на педагогическую деятельность, по общему уровню ТК и всем ее компонентам:

– значимые различия по критерию t- Стьюдента между группами будущих и работающих педагогов по общему баллу ТК ( t = -4,389, р ≤ 0,001); предметно-познавательному ( t = -5,493, р ≤ 0,001), интеллектуально-рефлексивному ( t = -3,714, р ≤ 0,001) компонентам;

– между группами студентов, ориентированных и не ориентированных на педагогическую деятельность, различия обнаружены по общему уровню ТК ( t =-5,8, p ≤ 0,001) и всех ее компонентов у будущих педагогов: предметно-познавательного ( t = -3,54, p ≤ 0,001), интеллектуально-рефлексивного (t=-3,36, p≤0,001) и коммуникативно-речевого ( t = -7,0, p < 0,001).

Получены также значимые различия по степени выраженности компонентов ТК у студентов разных факультетов (Санкт-Петербургский государственный университет, Северный (Арктический) федеральный университета имени М. В. Ломоносова) с помощью непараметрического критерия H-Краскала-Уоллиса для сравнения нескольких независимых выборок. Например, результаты сравнения студентов четырех факультетов СПбГУ показали, что уровни развития ТК и всех ее компонентов статистически различаются для данных групп (р ≤ 0,001): ТК общий (самый высокий у студентов исторического факультета, затем филологического, медицинского и самый низкий у факультета ПМ-ПУ); ПП компонент (самый высокий у студентов исторического факультета, затем медицинского, филологического и самый низкий у факультета ПМ-ПУ); ИР компонент (самый высокий у студентов исторического факультета, затем филологического, медицинского и самый низкий у факультета ПМПУ); КР-компонент (самый высокий у студентов исторического факультета, затем филологического, медицинского и самый низкий у факультета ПМПУ). Результаты сравнения студентов трех вузов показали, что уровни развития ТК и всех компонентов статистически различаются для данных групп (р ≤ 0,001).

Таким образом, общие результаты по критериальной валидности методики отражают ее достаточную чувствительность к оценке ТК и его отдельных компонентов у разных групп испытуемых.

В ходе реализации задач второго этапа исследования были определены следующие организационные условия, повышающие эффективность применения кейс-метода при реализации разработанной методики:

-

– работа с кейсами может осуществляться как на учебном занятии, так и во внеаудиторное время;

-

– для организации работы с кейсами необходим инструктаж, который бы сориентировал респондентов в содержательной их специфике и возможных стратегиях выполнения;

– кейсы могут предъявляться студентам по отдельности или в полном комплекте всех трех типов. Если кейсы предлагаются в полном комплекте, респондентам должно быть предоставлено не менее двух академических часов.

Результаты третьего этапа исследования. На третьем этапе определялась специфика проявления терминологической компетентности в области дидактики у будущих педагогов на разных уровнях профессионального образования. В ис- следовании приняли участие 35 студентов Архангельского педагогического колледжа, 134 бакалавра и 33 магистранта, осваивающие образовательные программы направления «Педагогическое образование» в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова.

Результат 3.1. Первоначально были установлены средние показатели низкого, среднего и высокого уровней проявления терминологической компетентности и ее компонентов. Определение уровней проводилось через изучение средних показателей по каждому компоненту и стандартное отклонение в общей (основной) выборке с помощью программы «IBM SPSS Statistics 22» (таблица).

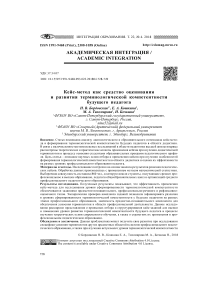

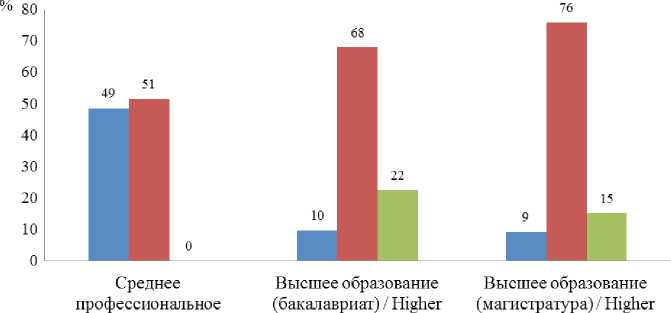

Сравнение средних показателей уровня развития терминологической компетентности и ее компонентов по данной выборке позволило определить, что для педагогов на стадии профессиональной подготовки наибольшее значение имеет предметно-познавательный компонент, который обеспечивает усвоение знаний о будущей области профессиональной деятельность (рис. 1).

Т а б л и ц а. Показатели низкого, среднего и высокого уровней развития терминологической компетентности и ее компонентов

T a b l e. Indicators of low, medium and high levels of development of terminological competence and its components

0,0000 0,5000 1,0000 1,5000 2,0000 2,5000 3,0000 3,5000 4,0000

■ Высшее образование (магистратура) / Higher education (master’s degree) ■ Высшее образование (бакалавриат) / Higher education (bachelor’s degree) ■ Среднее профессиональное образование / Secondary vocational education

General terminological competence

Р и с. 1. Средние показатели уровня развития терминологической компетентности и ее компонентов

F i g. 1. Average indicators of the level of development of terminological competence and its components

Сравнительный анализ для нескольких независимых выборок с помощью критерия Н-Краскала-Уоллеса продемонстрировал, что для студентов, осваивающих профессию педагога на уровне среднего профессионального образования, характерны низкие показатели развития терминологической компетентности (p ≤ 0,001). Между студентами бакалаврами и магистрами с помощью сравнительного анализа для двух независимых выборок (критерий U-Манна-Уитни) статистически значимых различий не выявлено.

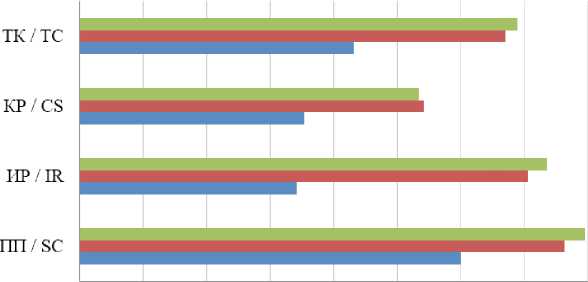

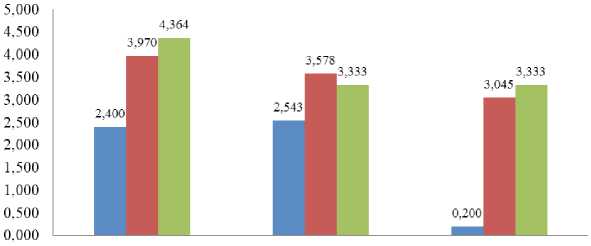

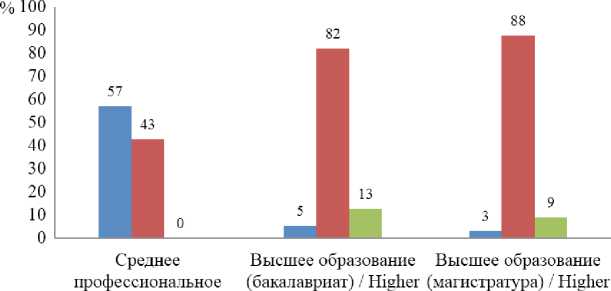

Результат 3.2. Сравнение результатов выполнения кейс-заданий показало, что для всех групп респондентов характерно проявление среднего уровня проявления предметно-познавательного компонента (рис. 2).

Среднее Высшее образование профессиональное (бакалавриат) / Higher образование / Secondary education (bachelor's vocational education degree)

Высшее образование (магистратура) / Higher education (master’s degree)

-

■ Низкий / Low ■ Средний / Medium ■ Высокий / High

Р и с. 2. Уровни проявления предметно-познавательного компонента терминологической компетентности

F i g. 2. Levels of object-cognitive component of terminological competence

Установлено, что высокий уровень предметно-познавательного компонента имеют студенты, получающие высшее образование на уровне бакалавриата и магистратуры. Выявленный факт мы объясняем усилением значимости теоретической составляющей в содержании профессионально ориентированных дисциплин, обеспечивающих глубину освоения профессиональных компетенций и обоснованность их применения в профессиональной деятельности. Данный вывод подтверждается также отсутствием низкого уровня проявления предметно-познавательного компонента у магистрантов.

Профессиональная подготовка на уровне среднего профессионального образования предполагает освоение преимущественно практических умений и навыков, а не глубокую теоретическую подготовку, как в университете.

Следовательно, введение в содержание профессионально значимых дисциплин специальной терминологии носит ознакомительный характер и не предполагает глубокого анализа содержательной специфики и структурной организации, а также опыта применения в научно-педагогической и инновационной педагогической деятельности с элементами педагогического поиска и экспериментирования. Перечисленные причины обусловили фиксацию низкого уровня проявления предметно-познавательного компонента у студентов, получающих среднее профессиональное образование.

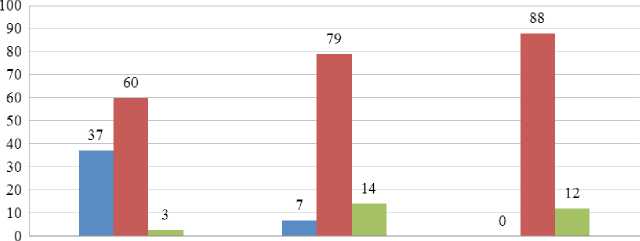

Сравнение средних показателей результатов выполнения кейсов-заданий, разработанных для диагностики данного компонента терминологической компетентности, позволило выявить ряд особенностей (рис. 3).

recognition терминологии / Navigation дидактических терминов / within didactic terminology Phrasing of definitions of structure didactic terms

■ Среднее профессиональное образование / Secondary vocational education ■ Высшее образование (бакалавриат) / Higher education (bachelor’s degree) □ Высшее образование (магистратура) / Higher education (master’s degree)

Р и с. 3. Сравнение результатов выполнения кейс-заданий, диагностирующих уровень проявления предметно-познавательного компонента терминологической компетентности

F i g. 3. Comparison of results of completion of case tasks that diagnose the level of manifestation of object-cognitive component of terminological competence

Респонденты обладают индивидуальным активным терминологическим словарем достаточного объема, что позволяет им успешно ориентироваться в теоретических и прикладных аспектах предметной области будущей профессии. Однако у студентов колледжа не сформированы навыки терминологического анализа, позволяющие осуществлять систематизацию терминов внутри терминосистемы. Данный факт объясняется характером построения подготовки на уровне среднего профессионального образования, ориентированной на решение в первую очередь прикладных задач.

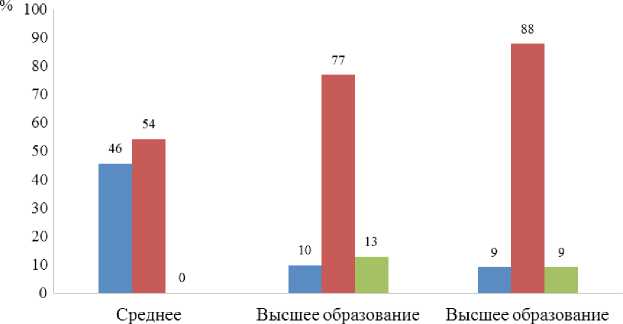

Результат 3.3. Интеллектуально-рефлексивный компонент объединяет практический опыт реализации терминологической компетентности в учебной и профессиональной среде. Он позволяет оценить как процесс проявления компетентности в целом, так и эффективность применения научно-профессиональной терминологии в устной и письменной речи, в частности. Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что интеллектуально-рефлексивный компонент ТК у респондентов характеризуется преимущественно средним уровнем развития (рис. 4).

Сравнение результатов по группам респондентов демонстрирует более высокий уровень проявления интеллектуально-рефлексивного компонента у студентов, получающих высшее образование на уровне бакалавриата и магистратуры. Мы объясняем это тем, что на данных уровнях профессионального образования одним из условий эффективного формирования профессиональных компетенций выступает научно-исследовательская деятельность. Этот вид деятельности предполагает активное усвоение и применение научной терминологии.

Следует отметить, что высокий уровень развития интеллектуально-рефлексивного компонента проявился в большей мере у студентов, обучающихся на уровне бакалавриата. Данный факт мы объясняем условиями, при которых проходило обследование. Опрос у бакалавров производился в конце учебного года по завершению изучения дисциплины «Педагогика», а у магистрантов – в начале обучения по образовательной программе.

На уровне среднего профессионального образования научно-исследовательская деятельность не имеет большой значимости для обучающихся. Кроме того, опе-

education (master’s degree)

образование / Secondary vocational education education (bachelor’s degree)

Низкий / Low

Средний / Medium l Высокий/High

Р и с. 4. Уровни проявления интеллектуально-рефлексивного компонента терминологической компетентности

F i g. 4. Levels of intellectual-reflective component of terminological competence рирование дидактической терминологией происходит в рамках усвоения содержания учебной дисциплины и в период педагогической практики, где часто не уделяется должного внимания культуре профессиональной речи будущего педагога и грамотности применения научной терминологии.

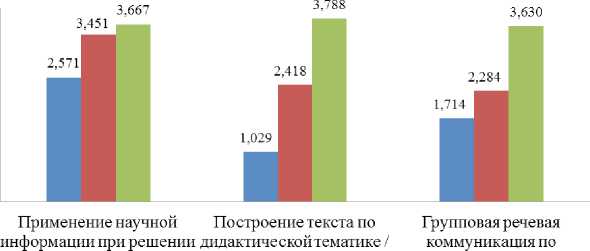

Результаты выполнения кейс-заданий, диагностирующих уровень проявления интеллектуально-рефлексивного ком- понента, демонстрируют относительно высокий уровень развития (по сравнению с другими группами респондентов) навыков понимания значения терминов в тексте и построения логико-лингвистических связей между ними у магистрантов (рис. 5). Данный факт можно объяснить опытом участия студентов в научно-исследовательской деятельности, полученным на предыдущем уровне

Раскрытие значения термина в педагогическом тексте / Explanation of meaning of a term in a pedagogical text

Построение тезауруса Построение логических проблемы / Construction связен между терминами / of thesaurus for a problem Generation of logical links between terms

Среднее профессиональное образование / Secondary vocational education Высшее образование (бакалавриат) / Higher education (bachelor’s degree) Высшее образование (магистратура) / Higher education (master's degree)

Р и с. 5. Сравнение результатов выполнения кейс-заданий, диагностирующих уровень проявления интеллектуально-рефлексивного компонента терминологической компетентности

F i g. 5. Comparison of results of completion of case tasks tasrs diagnosing the level of manifestation of intellectual-reflective component of terminological competence высшего образования. Низкие результаты выполнения задания на построение понятийной карты, выявленные у студентов колледжа, могут быть обусловлены отсутствием учебных навыков систематизации изучаемых терминов.

Результат 3.4. Коммуникативно-речевой компонент ТК проявляется в виде свободного оперирования дидактическими терминами в профессиональной коммуникации педагогов. Результаты исследования демонстрируют преимущественно средний уровень проявления коммуникативно-речевого компонента терминологической компетентности в области дидактики у респондентов (рис. 6). Данный факт объясняется тем, что знание дефиниций дидактических терминов еще не является условием их точного употребления. Студенты имеют возможность их применять лишь в ситуациях, возникающих на учебных занятиях по соответствующим курсам (чтение докладов, участие в дискуссии, прохождение промежуточной и итоговой аттестации в устной или письменной форме).

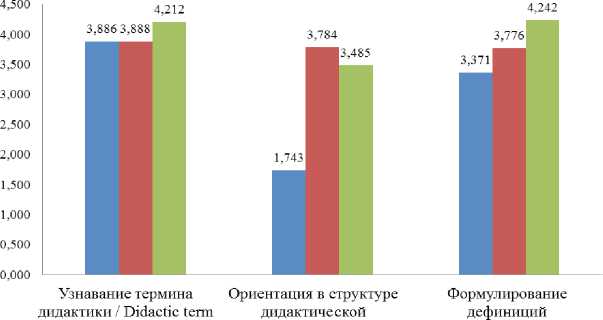

Сравнение средних результатов выполнения кейс-заданий, диагностирующих коммуникативно-речевой компонент, показало, что уровень образования оказывает существенное влияние на обогащение речи педагога дидактиче- скими терминами (рис. 7). Например, магистранты продемонстрировали высокий уровень сформированности навыков содержательного анализа текста, насыщенного дидактической терминологией, а также восстановления текста по дидактической тематике с учетом контекста. Данный факт мы интерпретируем тем, что студенты, осваивающие образовательные программы магистратуры, имеют достаточный опыт коммуникации в профессиональной сфере, накопленный в процессе обучения на предыдущей ступени высшего образования, а также в процессе самостоятельной профессиональной деятельности.

Результат 3.5. Сопоставление результатов по группам респондентов показало, что терминологическая компетентность в области дидактики проявляется на более высоком уровне на стадии профессиональной подготовки бакалавриата и магистратуры (рис. 8). Для российского высшего образования построение профессиональной подготовки на освоении специальной научно-профессиональной терминологии является традиционным. Именно терминология обеспечивает точность восприятия и прочность усвоения учебной информации теоретического и прикладного характера. Знание терминов дидактики,

профессиональное (бакалавриат)/Higher (магистратура)/Higher образование / Secondary education (bachelor's education (master’s vocational education degree) degree)

I Низкий ■ Средний ■ Высокий

Р и с. 6. Уровни проявления коммуникативно-речевого компонента терминологической компетентности

F i g. 6. Levels of communicative-speech component of terminological competence

3,500 3,000 2,500 2,000

1,500 1,000 0,500 0,000

проблемы/ Construction of a text on дидактическойпроблеме /

Implementation of scientific didactics In-group verbal information to solve a communication on didactic

problem problems

Среднее профессиональное образование / Secondary vocational education Высшее образование (бакалавриат)/Higher education (bachelor’s degree) Высшее образование (магистратура)/ Higher education (master’s degree)

Р и с. 7. Сравнение результатов выполнения кейс-заданий, диагностирующих уровень проявления коммуникативно-речевого компонента терминологической компетентности

F i g. 7. Comparison of results of completion of case tasks that diagnose the level of manifestation of communicative-speech component of terminological competence

образование / education (bachelor’s education (master’s

Secondary vocational degree) degree)

education

-

■ Низкий / Low ■ Средний / Medium । Высокий / High

Р и с. 8. Уровни проявления терминологической компетентности в области дидактики

F i g. 8. Levels of terminological competence in didactics их дефиниций и умение их применять в решении учебных и профессиональных задач средствами учебной и профессиональной коммуникации является важным критерием для оценки результативности процесса обучения будущего педагога. Для среднего профессионального образования усвоение терминологии выступает опосредованной педагогической целью, поскольку основной акцент в содержании учебных дисциплин педагогического цикла в педагогических колледжах делается на усвоении прикладных умений и навыков.

Обсуждение и заключение

Полученные результаты показывают, что для всех видов профессиональной подготовки и на всех уровнях педагогического образования наибольшее значе- ние имеет предметно-познавательный компонент в развитии терминологической компетентности, что является, с нашей точки зрения, следствием сложившихся традиций в отечественном профессиональном образовании. Владение дидактической терминологией в данном случае позволяет анализировать типичные ситуации, возникающие в процессе обучения, систематизировать существенные признаки дидактических явлений, лучше понимать новые технологии и методики преподавания, ориентироваться в новой информации о практике обучения не только в России, но и в других странах мира. Однако с учетом доминирования компетентностного подхода в отечественном образовании апробация разработанной нами методики изучения ТК позволила определить две стратегии применения метода кейсов при ее использовании в педагогическом образовании:

-

1. Обучающая. Данный вид стратегии предусматривает многофункциональное использование кейс-заданий для включения студентов в систематизацию учебного материала и реализацию формирующего оценивания результатов усвоения теоретической информации, в том числе и научно-профессиональной терминологии, накопления опыта ее применения и педагогической оценки и самооценки уровня и качества усвоения (после изучения темы, раздела, модуля или учебной дисциплины в целом). Наибольшее значение для данной стратегии

-

2. Развивающая . Данный вид предполагает последовательное и детальное изучение специфики проявления терминологической компетентности у отдельных респондентов и каждой группы. В этом случае кейс-задания будут выполнять описательную и интерпретационную функции. Описательная функция заключается в локальном изучении и констатации уровня терминологической компетентности и ее компонентов в конкретный временнóй период, а в случае проведения регулярного мониторинга – изменения ее характеристик с течением времени. Особенно важен период освоения терминологии как составляющей процесса становления профессиональной компетентности будущего специалиста. Интерпретационная функция применяемых кейсов в нашей методике выражается в установлении причинно-следственных связей, а также комплекса факторов, определяющих динамику формирования терминологической компетентности на разных этапах профессионального педагогического образования.

имеют кейсы предметно-познавательного и профессионально-речевого типов.

Методика, разработанная на основе кейс-метода, может быть использована и при изучении специфики формирования терминологической компетентности в других предметных областях, так как типология кейсов имеет общепедагогический характер, содержательное обновление которых зависит от предметного содержания учебных дисциплин.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Поступила 15.03.2018; принята к публикации 16.07.2018; опубликована онлайн 28.12.2018.

Об авторах :

Бордовская Нина Валентиновна, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» (199034, Россия, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7-9), академик Российской Академии образования, доктор педагогических наук, профессор, ORCID: , Researcher ID: F-8504-2015,

Кошкина Елена Aнатольевна, профессор кафедры педагогики ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» (163002, Россия, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 17), доктор педагогических наук, доцент, ORCID: https://orcid. org/0000-0003-1590-1752, Researcher ID: S-5627-2016,

Тихомирова Марина Aнатольевна, старший преподаватель кафедры психологии образования и педагогики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» (199034, Россия, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7-9), кандидат психологических наук, ORCID: , Researcher ID: E-4940-2018,

Бочкина Наталья, преподаватель статистики математического факультетета Эдинбургского университета (EH9 3FD, Великобритания, г. Эдинбург, Питер-Гатри-Тейт-стрит), доктор философии (статистика), ORCID: , Researcher ID: E-3660-2018,

Заявленный вклад авторов :

Бордовская Нина Валентиновна – теоретический анализ литературы по проблеме исследования; разработка дизайна исследования; критический анализ результатов; формулировка выводов; написание аннотации.

Кошкина Елена Анатольевна – теоретический анализ литературы; разработка инструментария исследования; сбор и первичная систематизация данных; качественный анализ результатов; построение таблиц, диаграмм.

Тихомирова Марина Анатольевна – сбор и первичная систематизация данных; подготовка эмпирических результатов к статистической обработке; количественный анализ результатов.

Бочкина Наталья – статистическая обработка результатов; первичная интерпретация статистических данных.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи .

Список литературы Кейс-метод как средство оценивания и развития терминологической компетентности будущего педагога

- Чурилова И. Н. Профессиональная терминология как средство профессиональной коммуникации в подготовке специалистов в области театрального искусства // Вестник науки Сибири. 2015. № 1s (15). С. 223-229. URL: http://sjs.tpu.ru/journal/article/view/1224/811 (дата обращения: 05.02.2018).

- Strijbos J., Engels N., Struyven K. Criteria and standards of generic competences at bachelor degree level: A review study // Educational Research Review. 2015. Vol. 14. Pp. 18-32. DOI: 10.1016/j.edurev.2015.01.001

- Бордовская Н. В. Парадигмы учительства: история и современность // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 12: Психология. Социология. Педагогика. 2010. № 4. С. 5-12. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15612381 (дата обращения: 05.02.2018).

- Зимняя И. А. Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхода в образовании // Иностранные языки в школе. 2012. № 6. С. 2-10. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17895289 (дата обращения: 05.02.2018).

- Каспржак А. Г., Калашников С. П. Приоритет образовательных результатов как инструмент модернизации программ подготовки учителей // Психологическая наука и образование. 2014. № 3 (19). С. 87-104. URL: http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71580.shtml (дата обращения: 05.02.2018).

- Волков П. Б., Наговицын Р. С. Варианты диагностики ключевых компетенций студентов педагогических специальностей при оценке результатов обучения // Непрерывное образование: XXI век. 2017. Вып. 4 (20). С. 1-16.

- DOI: 10.15393/j5.art.2017.3725

- Сабельникова Е. В., Хмелева Н. Л. Результаты обучения в высшем образовании на национальном уровне на примере проекта «Оценка результатов обучения в высшем образовании» (CLA) // Психологическая наука и образование. 2015. Т. 20, № 2. С. 16-23.

- DOI: 10.17759/pse.2015200202

- Evaluator Competencies: What's Taught Versus What's Sought / J. D. Dewey [et al.] // American Journal of Evaluation. 2008. No. 29 (3). Pp. 268-287.

- DOI: 10.1177/1098214008321152

- Артюшкин О. В., Скибицкий Э. Г. Педагогическая технология развития терминологического потенциала будущего IT-специалиста // Сибирская финансовая школа. 2008. № 4 (6). С. 25-30. URL: http://journal.safbd.ru/sites/default/files/articles/safbd2008-4_25-30.pdf (дата обращения: 05.02.2018).

- Барахоева Ж. М. Лингвистическая технология формирования терминологической компетентности у студентов педагогического факультета // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 2. С. 218. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24298 (дата обращения: 05.02.2018).

- Ермолаева Ж. Е. О формировании терминологической культуры обучающихся в вузах МЧС России [Электронный ресурс] // Технологии техносферной безопасности. 2014. Вып. 5 (67). URL: http://agps-2006.narod.ru/ttb/2014-5/37-05-14.ttb.pdf (дата обращения: 05.02.2018).

- Вышегуров С. Х. Терминологическая компетенция как требование профессионального образования // Профессиональное образование в современном мире. 2012. № 4 (7). С. 89-97. URL: http:// www.sibran.ru/journals/issue.php?ID=154158&ARTICLE_ID=154173 (дата обращения: 05.02.2018).

- Соколова Э. Я. Формирование основ терминологической грамотности в процессе обучения профессиональному иностранному языку // Мир лингвистики и коммуникации. 2014. № 1. URL: http:// www.tverlingua.ru (дата обращения: 05.02.2018).

- Зайченко А. А. О некоторых приемах обучения специальной лексике переводчиков в сфере профессиональной коммуникации // Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. 2006. № 1. С. 81-84. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=11698011 (дата обращения: 05.02.2018).

- Локтюшина Е. А. Психолого-педагогические условия формирования профессиональной иноязычной компетентности // Образование. Наука. Инновации: Южное измерение. 2012. № 4 (24). С. 195-201. URL: http://www.oni.sfedu.ru/sites/default/files/oni4(24).pdf (дата обращения: 05.02.2018).

- Гураль С. К., ТерешковаН. С. Формирование профессиональной компетентности переводчика при обучении техническому переводу // Язык и культура. 2015. № 3. С. 80-85.

- DOI: 10.17223/19996195/31/8

- Бордовская Н. В., Кошкина Е. А. Структурно-функциональная модель терминологической компетентности специалиста // Вестник Санкт-Петербургского государственного университет. Сер.: 16. Психология. Педагогика. 2016. Вып. 4. С. 97-109.

- DOI: 10.21638/11701/spbu16.2016.408

- Темина С. Ю. Интеграция системного и ситуационного подходов в процессе применения кейс-технологий в профессиональной подготовке учителя // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. 2009. № 3. С. 469-173. URL: http://ksu.edu.ru/nauchnaya-deyatelnost/ nauchnye-zhurnaly/vestnik-kgu.html (дата обращения: 05.02.2018).

- Андриади И. П., Темина С. Ю. Основные направления применения кейс-технологий в профессиональной подготовке учителя // Эксперимент и инновации в школе. 2010. № 3. С. 2-4. URL: https:// elibrary.ru/item.asp?id=15209625 (дата обращения: 05.02.2018).

- The effectiveness of casebased learning in health professional education. A BEME systematic review: BEME Guide No. 23 / J. E. Thistlethwaite [et al.] // Medical Teacher. 2012. Vol. 34, issue 6. Pp. e421-e444.

- DOI: 10.3109/0142159X.2012.680939

- Inspiration from the classroom: A mixed method case study of interdisciplinary sustainability learning in higher education / S. Noy [et al.] // Australian Journal of Environmental Education. 2017. Vol. 33, issue 2. Pp. 97-118.

- DOI: 10.1017/aee.2017.22

- Дурнева E. E. Кейс-технологии как инструмент итоговой государственной аттестации бакалавров // Международный журнал экспериментального образования. 2014. № 1-2. С. 13-15. URL: https:// www.expeducation.ru/ru/article/view?id=4544 (дата обращения: 05.02.2018).

- Алексеева Е. А., Щербакова А. В. Инновационные средства оценивания результатов обучения // Язык, коммуникация и социальная среда. 2017. № 15. С. 151-159. URL: https://elibrary.ru/item. asp?id=30690989 (дата обращения: 05.02.2018).

- Киселева Н. Р. Об использовании кейс-технологий в системе контроля качества обученности студентов техникума // Образование и общество. 2014. Т. 5, № 88. С. 13-15. URL: https://elibrary.ru/ item.asp?id=22798385 (дата обращения: 05.02.2018).

- Оценка профессиональной компетентности преподавателя вуза / В. Н. Софьина [и др.] // Сибирский педагогический журнал. 2013. № 4. С. 19-24. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20171938 (дата обращения: 05.02.2018).

- Игна О. Н. Терминологические задачи для методической подготовки учителя иностранного языка // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2015. № 10 (163). С. 94-99. URL: https:// vestnik.tspu.edu.ru/files/vestnik/PDF/articles/igna_o._n._94_99_10_163_2015.pdf (дата обращения: 05.02.2018).

- Ильиных С. А., Алтухова Т. А. Методическое изучение профессиональных компетенций представителей государственных органов власти: коммуникативный аспект // Теория и практика общественного развития. 2014. № 1. С. 78-81. URL: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/1/ sоciоlоgiyа/ilyinykh-altukhova.pdf (дата обращения: 05.02.2018).

- Закирова А. Ф., Жеглова О. А. Методы формирования педагогических понятий в профессиональной подготовке учителя // Специфика педагогического образования в регионах России. 2015. № 1. С. 40-41. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25594813 (дата обращения: 05.02.2018).

- Цветкова С. Е., Полукеева Е. В. Диагностика сформированности иноязычной коммуникативной компетенции у будущих педагогов профессионального обучения // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2013. № 7 (82). С. 88-92. URL: http://izvestia.vspu. ru/files/publics/82/88-92.pdf (дата обращения: 05.02.2018).

- Ермишина Е. Ю., Абрамова Н. С. Аспекты восприятия учебного текста по химии старшими школьниками (на материале экспериментальных данных) // Современные наукоемкие технологии. 2016. № 9, ч. 3. С. 505-509. URL: https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=36259 (дата обращения: 05.02.2018).

- Daley B. J. Using concept maps in qualitative research // Concept Maps: Theory, Methodology, Technology. Proc. of the First Int. Conference on Concept Mapping A.J. Cartas, J.D. Novak, F.M. Gonzalez, Eds. Pamplona, Spain, 2014. Pp. 191-197. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1. 1.133.6537&rep=rep1&type=pdf (дата обращения: 05.02.2018).

- Mintzes J. J., Wandersee J. H., Novak J. D. Assessing science understanding: A human constructivist view. San Diego: Academic Press, 2000. URL: https://www.elsevier.com/books/assessing-science-understanding/mintzes/978-0-12-088534-3 (дата обращения: 05.02.2018).

- Novak J. D. Concept maps and vee diagrams: Two metacognitive tools for science and mathematics education // Instructional Science. 1990. No. 19. Pp. 29-52. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/do wnload?doi=10.1.1.463.4923&rep=rep1&type=pdf (дата обращения: 05.02.2018).

- Бершадская Е. А., Бершадский М. Е. Задания для диагностики усвоения связей между понятиями // Инновационные проекты и программы в образовании. 2011. № 4. С. 26-32. URL: https:// elibrary.ru/item.asp?id=16773584 (дата обращения: 05.02.2018).

- Бордовская Н. В., Кошкина Е. А. Изучение терминологической компетентности педагога в области дидактики: теоретические основы, методы и результаты // Известия Российской Академии образования. 2017. № 4. С. 31-36. URL: http://www.mpsu.ru/sites/default/files/u903/iz_rao_n4_1site.pdf (дата обращения: 05.02.2018).