Кельты позднего бронзового века из деревни Батурино (Кожевниковский район Томской области)

Автор: Тихонов С.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается коллекция кельтов эпохи поздней бронзы, найденная жителем деревни Батурино в 1927 г. и переданная им в Новосибирский краеведческий музей. Бронзовые изделия привлекли внимание М.П. Грязнова, использовавшего рисунок одного из кельтов в статье, изданной в 1941 г. В годы Великой Отечественной войны внимание к музейным коллекциям было не самое пристальное. Не стал исключением и Новосибирский музей, и некоторые сведения о батуринских находках были утрачены. Поэтому археологи, начавшие работать в 1950-х гг. и их младшие коллеги и ученики не уделяли коллекции особого внимания. Только В.И. Матющенко привел рисунки двух кельтов в альбоме своей докторской диссертации. Тем не менее находку сразу пяти кельтов в одном месте нельзя считать ординарной. К сожалению, непонятен тип памятника, к которому они относятся: культовое место (?) клад (?). Можно только исключить могильник, т.к. нет никаких указаний об антропологическом материале, сопровождающем предметы. Неизвестно и точное место находок. Однако изучение кельтов позволяет ставить вопрос о датировке и типологии этих материалов, поскольку не исключено, что это закрытый комплекс. Предварительно их можно датировать поздним бронзовым веком и рассмотреть аналоги, происходящие с территории Минусинской котловины, Алтая, Барабы, Среднего Прииртышья и Нижнего Притомья. Тем самым кельты будут вписаны в существующую систему бронзовых изделий на этих территориях. Интересно также использовать эти материалы при интерпретации сюжетов, связанных с системой расселения, землепользования и хозяйствования древних людей. Вероятно, население двух крупных комплексов поздней бронзы у Батурино и близ Еловки контролировали Симанскую протоку с двух сторон, тем самым избегая конкуренции в рыболовстве и обеспечивая себя рыбой.

Кельты, поздний бронзовый век, верхнее приобье, музейные коллекции

Короткий адрес: https://sciup.org/145146728

IDR: 145146728 | УДК: 903.21 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0924-0928

Текст научной статьи Кельты позднего бронзового века из деревни Батурино (Кожевниковский район Томской области)

Как известно, в археологических исследованиях важны не только находки, полученные в результате новейших раскопок, но и те, которые хранятся в запасниках музеев. Рассмотрим это на примере коллекции бронзовых кельтов, найденных близ д. Батурино Кожевниковского р-на Томской обл.

История коллекции

В 1927 г. житель Батурино Емельянов передал в Новосибирский областной музей коллекцию бронзовых кельтов, найденных им близ деревни. В конце 1920-х гг. (по сведениям Л.С. Марсадолова) с этими материалами ознакомился М.П. Грязнов и включил один из предметов в свою статью, которую опубликовал спустя почти десять лет [Грязнов, 1941, с. 255, табл. IV, 7 ]. Оттиск статьи с дарственной надписью «В библиотеку Ново сибирского музея от автора» исследователь передал в Новосибирский краеведческий музей, где он хранится по сей день (номер в Госкаталоге 16265832). Как сообщила И.В. Орлова, в годы войны коллекции были частично депа-спортизированы, и какая-то информация о происхождении коллекций, в т.ч. и батуринских кельтов, была утрачена. В марте 1960 г. М.П. Грязнов вновь изучает коллекцию, рисует предметы и помещает их в личный архив в папку «Обь новосибирская» вместе с рисунками 1927 г. (Архив МАЭ ОмГУ. Ф. III. Д. 16), где материалы хранятся до настоящего времени. В докторской диссертации, защищенной в 1974 г., В.И. Матющенко, описывая бронзовые изделия еловско-ирменской культуры, привел рисунки двух кельтов из этой коллекции [Матющенко, 1974, с. 56, рис. 22, 6, 11 ]. К сожалению, пропорции предметов были несколько искажены, а местом находки было указано Новосибирское Приобье в целом, а не д. Ба-турино. С тех пор к этой коллекции никто не обращался. В материалах археологических карт Томской и Новосибирской областей сведения о кельтах отсутствуют, хотя памятники у Батурино упоминаются не единожды [Дульзон, 1956, с. 108; Троицкая, Мо-лодин, Соболев, 1980, с. 50–51; Ураев, 1956, с. 319; Чиндина, Яковлев, Ожередов, 1990, с. 133–136].

Место находки

К сожалению, в архиве М.П. Грязнова, кроме фамилии находчика, нет никаких сведений об этом человеке. В настоящее время, по сведениям директора батуринской средней школы Е.Г. Зайнулиной, в деревне жителей с фамилией Емельяновы нет. Однако в «Книге памяти…» [2017, с. 209] есть запись о Василии Ивановиче Емельянове, 1873 г.р., жителе Батурино, репрессированном в августе 1920 г. и освобожденном по амнистии в ноябре этого же года.

К сожалению, археологи, работавшие в районе Батурино (В.И. Матющенко – 1959 г., А.П. Зиновьев и В.А. Дремов – 1962 г., Т.Н. Троицкая – 1963, 1976 гг., А.В. Матвеев – 1975–1976 гг.), и их предшественники, собиравшие сведения об археологических памятниках Приобья: Н.А. Чернышов – 1938, А.П. Дульзон – 1940–1950-е гг., вероятно, не знали о кельтах, и не искали места, где они были обнаружены в 1927 г.

Состав находок

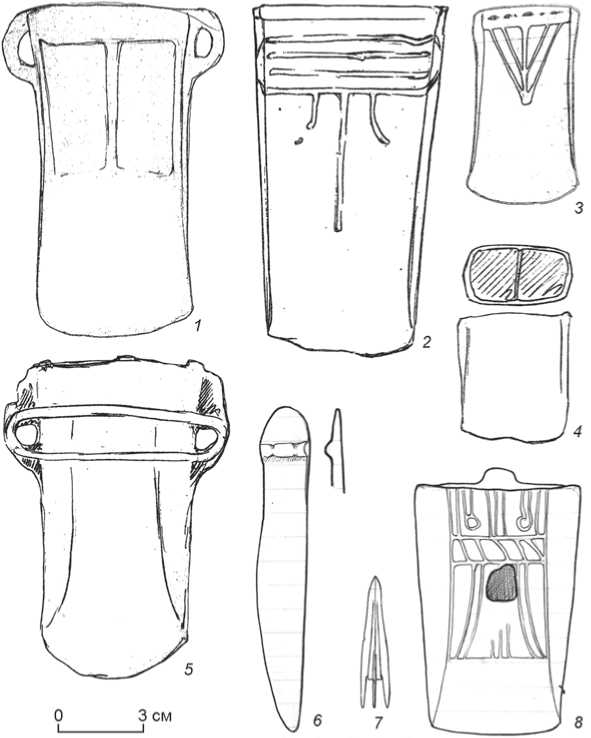

М.П. Грязнов уделил особое внимание пяти кельтам (см. рисунок ), которые считал синхронными (Архив МАЭ ОмГУ, ф. III, д. 16, л. 103, 123–127, 207– 210). Он нашел аналогии этим изделиям в памятниках в Минусинской котловине, в районе Красноярска, на Алтае и в Среднем Прииртышье [Грязнов, 1941, с. 267–270]. Однако в его записях, относящихся к Ба-турино, упомянуты еще бронзовый нож и кулайский наконечник стрелы (см. рисунок , 6 , 7 ). Рисунки кельтов, ножа и наконечника стрелы были выполнены на одинаковых линованых тетрадных листах, а надписи сделаны одинаковыми чернилами. Возможно, что предметы были найдены вместе? Тогда можно предположить, что они происходят из разновременного памятника эпохи поздней бронзы – раннего железного века. На таком же листе и такими же чернилами сделана следующая запись: «Кроме изображений найдены топор слегка полиров., обл. топора, две костяные стрелы, (неразборчиво. – Авт. ) скифский котел, массивная медная пластина, медная бляха (неразборчиво. – Авт. )». О каком памятнике идет речь неясно. Получается, что М.П. Грязнов мог осмотреть в музее две коллекции, одна из которых, безусловно происходит из Батурино.

М.П. Грязнов отметил, что два кельта (см. рисунок , 3, 8 ) сделаны из «красноватой меди», наконечник стрелы (см. рисунок , 7 ) из «красной меди», а нож – из «жел-

Бронзовые предметы, найденные близ д. Батурино в 1927 г.

1 – кельт двушковый с валиком по верху втулки; 2 , 3 – кельты клиновидные с орнаментом; 4 – клиновидный кельт-тесло с перемычкой; 5 – кельт двуушковый с «пояском»; 6 – бронзовый нож (?); 7 – бронзовый наконечник стрелы; 8 – кельт клиновидный с орнаментом.

один кельт из Батурино [Грязнов, 1941, с. 255, табл. IV, 7]. В Государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации portal/#/museums?id=2046) приведены даты этих кельтов: 9049635, инв. номер А-1179 (см. рисунок, 2) и 9049680, инв. номер А-1177 (см. рисунок, 3) – XI–VIII вв. до н.э. 9049708, инв. номер А-1294 (см. рисунок, 1) и 9049629, инв. номер А-1295 (см. рисунок, 5) – VII–IV вв. до н.э. 9049690, инв. номер А-794 (см. рисунок, 4) – VI–III вв. до н.э. 9049622, инв. номер А-543 (см. рисунок, 8) – III–II вв. до н.э. То есть специалисты новосибирского музея датировали кельты в широком диапазоне от XI– VIII в. до н.э. до III–II в. до н.э.

Ученые, изучавшие подобные кельты, относят некоторые из них к поздней бронзе [Герман и др., 2019, с. 5–11; Молодин, 2008, с. 155–164; Моло-дин и др., 2012, с. 188–202; Папин, 2015, с. 135–138]. По аналогии с материалами в публикациях этих и других исследователей, занимавшихся изучением бронзовых изделий [Бородовский, Оборин, 2020, с. 103–118; Ковалевский, 2021, с. 212–218; Корочкова, 2019, с. 718–739], часть батуринских кель- тов можно предварительно датировать поздним бронзовым веком. Другие же, вероятно, имеют более позднюю дату – переходное время к раннему железному веку или его начало. Детально говорить о датировке предметов, на мой взгляд, той бронзы». Полагаю, здесь он имел ввиду не столько состав металла, сколько его цвет. В настоящее время изделия, судя по фотографиям, помещенным в Госкаталог музейного фонда РФ, сильно патинизированы и имеют привычный для археологов зеленый цвет.

Не буду углубляться в вопросы типологии кельтов, поскольку выборка невелика. Отмечу только, что среди них есть кельты двуушковые (см. рисунок, 1, 5, клиновидные (см. рисунок, 2, 3, 8) с орнаментом в виде горизонтальных и вертикальных валиков, ниспадающих треугольников и композиций и вертикаль- ных, горизонтальных и наклонных валиков, и клиновидный кельт-тесло с перемычкой внутри втулки (см. рисунок, 4).

Датировка и культурная принадлежность кельтов

В статье М.П. Грязнов рассмотрел кельты, найденные на широкой территории, но опубликовал только целесообразно после их изучения в музее. По месту находки их можно соотносить с ирменской культурой, имея ввиду, что похожие предметы известны и на других территориях.

Батуринские находки и позднебронзовое время в Верхнем Приобье

К сожалению, без выявления места находок трудно говорить о типе памятника, содержавшего такую коллекцию кельтов: разновременное поселение или долговременное городище (?), культовое место (?), клад (?). Назвать же памятник могильником не позволяет полное отсутствие упоминаний об антропологических материалах. Но в любом случае дальнейшими задачами их исследования станут определение точной даты функционирования вещей, включение их в круг аналогичных предметов.

Однако наличие минимум пяти кельтов, найденных вместе, позволяет считать, что памятник был неординарным, поскольку обычно кельты в Верхнем Приобье – единичные находки. Это позволяет уточнить некоторые сюжеты, связанные с закономерностями распространения археологических памятников на левом берегу Оби в эпоху поздней бронзы, высказанные ранее автором [Тихонов, 1993, с. 15–18]. Итак, протока Симан тянется от Батурино до с. Вороново на 45 км. В нее примерно между Батурино и Еловкой впадает речка Кинда. Между левобережной обской террасой и протокой расположена широкая (до 8–10 км) заболоченная пойма. Установлено, что протока образовалась в результате размыва поймы между руслом Оби и Уени [Чалов и др., 2022, с. 79, рис. 4, с. 80], и поэтому сформировался относительно изолированный водоток, отделенный от террасы левого берега болотистой поймой, а от правого – островом с большим количеством пойменных озер и заливных лугов.

В начале и в конце протоки располагаются крупные комплексы у Батурино и близ Еловки. Возможно, жители этих поселений контролировали протоку с двух сторон. Вероятно, потому и не было синхронных им поселений на этом участке. В пойме в эпоху поздней бронзы незначительно освоено было только устье Кинды. Может быть, здесь и проходила граница «батуринских» и «еловских» угодий. Необходимость контроля Симана можно объяснить наличием в нем богатейших рыболовных угодий [Тихонов, 2023, с. 154–155]. Рыболовное значение протоки начало уменьшаться в конце 1950-х гг. после строительства Новосибирской ГЭС. Современный аналог такой ситуации – контроль водотока в истоке и устье – крепости Шлиссельбург / Орешек и Ниешанц / Санкт-Петербург на Неве.

Заключение

При изучении коллекции батуринских кельтов встает несколько проблем. Одна из них связана с археологической атрибуцией находок – датировка, культурная принадлежность, происхождение. Другая – с анализом систем расселения, границами освоения угодий, особенностями ведения хозяйства древними коллективами. Есть еще и третья проблема, связанная с определением места расположения археологических памятников, выявленных в «до-ГИСовское» время. Суть ее в том, что археологи фиксировали конкретные памятники, указывая расстояние до них от населенных пунктов, водоемов и других ориентиров. Они не всегда были точны. А сплошной съемкой территорий в те годы занимались немногие. Поэтому в наши дни бывает затруднительно найти памятники, найденные даже 30–40 л. тому назад.

Выражаю сердечную признательность за помощь в работе доктору культурологии, ведущему научному со- труднику отдела археологии Государственного Эрмитажа Л.С. Марсадолову, директору средней образовательной школы д. Батурино Кожевниковского р-на Томской обл. Е.Г. Зайнулиной, главному хранителю ГАУК Новосибирской области «Новосибирский государственный краеведческий музей» И.В. Орловой.

Список литературы Кельты позднего бронзового века из деревни Батурино (Кожевниковский район Томской области)

- Бородовский А.П., Оборин Ю.В. Предметы сейминско-турбинского металлического комплекса с Нижней Пышмы // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. 2020. - Т. 19, № 5: Археология и этнография. С. 103-118. EDN: KADFJW

- Герман П.В., Марочкин А.Г., Боброва Л.Ю., Щербакова А. В. Случайные находки бронзовых кельтов в северных предгорьях кузнецкого Алатау // Ученые записки музея-заповедника "Томская писаница". - 2019. - С. 5-11. EDN: JIEVDO

- Грязнов М.П. Древняя бронза минусинских степей. I. Бронзовые кельты // Тр. Отдела истории первобытной культуры ГЭ. - 1941 - Т. I. - C. 237-271.

- Дульзон А.П. Археологические памятники Томской области // Тр. Томского областного краеведческого музея. -Томск: Типография № 1, 1956. - Т. V. - С. 89-316. EDN: DOMXAE

- Книга памяти жителей Томской области, репрессированных в 1920-х - 1950-х гг. Том 1. Издание второе, дополненное. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2017. - 610 с.