Керамические протомы лошадей эпохи палеометалла из южно-таежной зоны Сибири

Автор: Бородовский А.П., Труфанов А.Я.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

Целью настоящей публикации является изучение керамических конских протом из южно-таежной зоны Сибири от Среднего Прииртышья (Новотроицкое I) до Приангарья (Стрелковское-2), представляющих транскультурный феномен. Анализ декора таких предметов приводит к выводу, что на них воспроизведена узда. Близкое сходство с ассирийскими рельефами взнузданных лошадей позволяет выделять на сибирских керамических протомах изображения основных деталей конского снаряжения ближневосточного типа (узда, повод и нагрудник). Для южно-таежной зоны Сибири отмечены также косвенные аналогии с архаической античной традицией использования конских протом в ритуальной практике. Важнейшим фактором для появления рассматриваемых артефактов на указанной территории является не только развитие местного коневодства, но и освоение верховой езды. Такой способ передвижения в полной мере представлен и в предметном комплексе (удила, псалии, детали узды) переходного от поздней бронзы к раннему железу времени в южно-таежной зоне Сибири. В начале I тыс. до н.э. протомы получили широкое распространение на территории Евразии как один из характерных элементов изобразительной традиции эпохи палеометалла. В этих условиях конские протомы из обожженной глины стали социально престижным символом, активно используемым в ритуальной деятельности, которая, возможно, была связана с бронзолитейным производством. Наличие керамических протом, изображающих голову взнузданной лошади, в южно-таежной зоне Сибири отражает общие культурные тенденции эпохи раннего железа.

Эпоха палеометалла, переходное от поздней бронзы к раннему железу время, южно-таежная зона сибири, протомы, ритуальные принадлежности, анимализм

Короткий адрес: https://sciup.org/145145971

IDR: 145145971 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.4.077

Текст научной статьи Керамические протомы лошадей эпохи палеометалла из южно-таежной зоны Сибири

В эпоху палеометалла на территории Евразии прото-мы были широко распространены как художественный элемент фигурного завершения различных предметов, включая ритоны, скульптурное оформление архитектурных деталей (колонн), мебели, ювелирных изделий и деталей оружия (рукояти, навершия, перекрестия). Они широко представлены в древневосточном (персидском) и древнегреческом искусстве с VII–VI и вплоть до III–II вв. до н.э.

Длительность бытования протом на протяжении I тыс. до н.э. как части наиболее выразительных деталей художественного оформления различных предметов и сооружений явилась одним из факторов их распространения на обширной территории, включая Центральную Азию и Сибирь. Среди таких изделий из этих регионов следует упомянуть достаточно многочисленные «конноголовые» каменные жезлы эпохи бронзы, а также единичные металлические втульча-тые навершия из различных районов Казахстана, Приуралья и лесостепной зоны юга Западной Сибири [Ковтун, 2012, с. 96, рис. 1; Молодин, 2014, с. 87, рис. 1, 2]. В материалах раннего железного века предметы, оформленные в виде голов лошадей, представлены среди роговых изделий (Аржан-1, Березовка, Кызыл-куль) из Центральной Азии и единичных бронзовых наверший из Предкавказья [Канторович, 2016]. Особое место среди этих изделий занимают керамические протомы эпохи палеометалла из южно-таежной зоны Сибири, включая Среднее Прииртышье (Новотроицкое I) и нижнюю Ангару (Стрелковское-2).

Материалы и методы

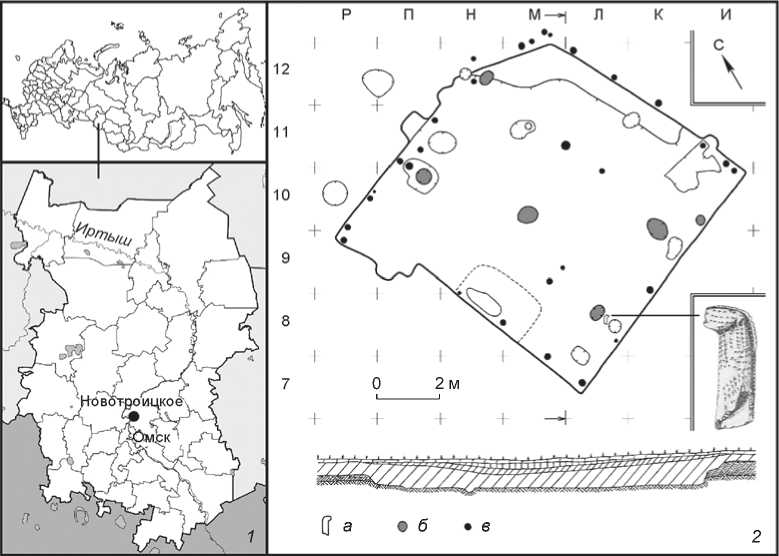

Одна из керамических конских протом происходит из Омской обл. Предмет был обнаружен на поселении Новотроицкое I, относящемся к красноозерской культуре переходного от поздней бронзы к раннему железу времени. Памятник расположен в 40 км к северу от г. Омска на террасе правого берега Иртыша (рис. 1, 1 ). Этот поселенческий комплекс исследовался А.Я. Труфановым в 1980–1982 и 1984 гг. Время функционирования поселения Новотроицкое I достаточно уверенно определяется по аналогии с красноозерскими

Рис. 1. Расположение поселения Новотроицкое I ( 1 ) и план жилища, где найдена керамическая протома ( 2 ). а – протома; б – прокал (кострище); в – ямка от столба.

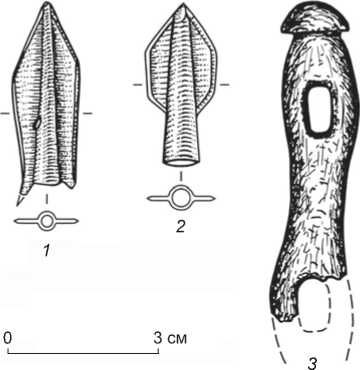

материалами городища Чича-1, датированными радиоуглеродным методом. В частности, для жилища 10 (зона IVа; раскоп 10), где красноозерская керамика доминирует (84 %), получена дата 2 336 л.н. На основании ее калиброванных значений В.И. Молодин датировал это жилище IX в. до н.э. [2008, с. 163; Молодин, Парцингер, 2009, с. 72]. По мнению Й. Шнеевайса, оно было оставлено ближе к концу X в. до н.э., но не позднее третьей четверти IX в. до н.э. [Schneeweiβ, 2007, S. 34]. Для нас существенно, что облик красноозерской керамики из жилища 10 соответствует той части посуды с поселения Новотроицкое I, которая маркирует относительно поздний возраст памятника в ряду динамично развивавшихся красноозерских древностей лесостепного Прииртышья [Абрамова, Стефанов, 1985, с. 121,122]. Уточнить датировку Новотроицкого I позволяют найденные на поселении два бронзовых двухлопастных наконечника стрел – асимметрично-ромбический со скрытой втулкой и шипом (рис. 2, 1 ) и длин-новтульчатый новочеркасского типа (рис. 2, 2 ), а также псалий с грибовидной шляпкой и тремя отверстиями в одной плоскости (рис. 2, 3 ). Принадлежность первого наконечника и псалия к аржано-черногоровским древностям, второго наконечника – к новочеркасским, с учетом радиоуглеродных дат Аржана-1 [Евразия…, 2005, с. 97, 98], позволяет датировать памятник в пределах конца IX – начала VIII в. до н.э.

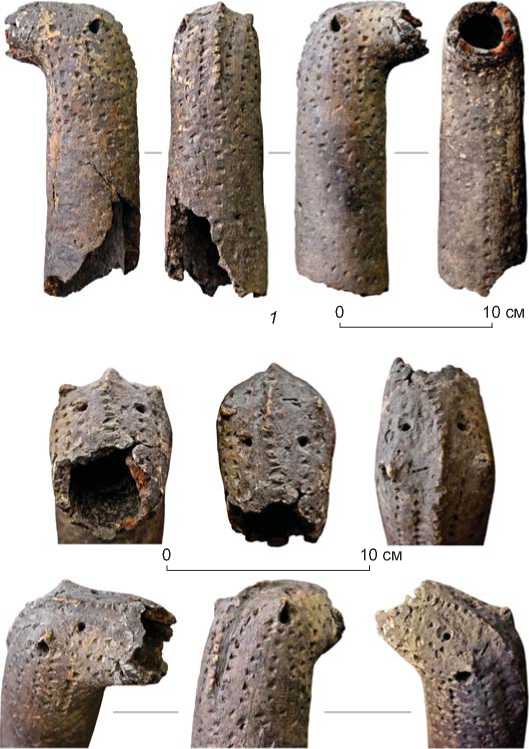

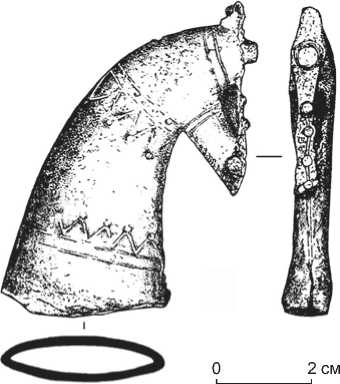

На поселении Новотроицкое I раскопаны четыре жилища и обширное межжилищное про странство общей площадью 1170 м2. Керамическая конская протома была найдена в котловане жилища 2, исследованном в 1981 г. (см. рис. 1, 2 ). Площадь жилой конструкции составляла ок. 80 м2, глубина котлована от уровня материка 0,2 м. Вход в жилище четко не фиксировался. Судя по планиграфии находок и «разрыву» в линии ямок от столбов, наиболее вероятно, что он был в западной стенке близ северо-западного угла. Керамическая протома находилась у южной стенки котлована ближе к юго-западному углу, между кострищем овальной формы (50 × 40 × 15 см) и крупным сосудом, вкопанным в землю. Она залегала на 10 см выше уровня материковой поверхности. Высота изделия 19 см (рис. 3, 1 ). Ширина протомы на различных участках разная: в основании – 62 мм, на уровне нижнего окончания гривы – 57, на уровне ушей – 53 мм. Изделие полое. Внешний диаметр у верхнего отверстия протомы (рта) ок. 43 мм, внутренний – ок. 30 мм. Толщина стенок в основании

Рис. 2. Датирующие предметы с поселения Новотроицкое I.

1 – бронзовый наконечник с шипом; 2 – бронзовый длинновтульчатый наконечник; 3 – фрагмент рогового трехдырчатого псалия.

Рис. 3. Керамическая протома из Новотроицкого I. Фото А.Я. Труфанова .

1 – общий вид изделия; 2 – моделировка головы протомы.

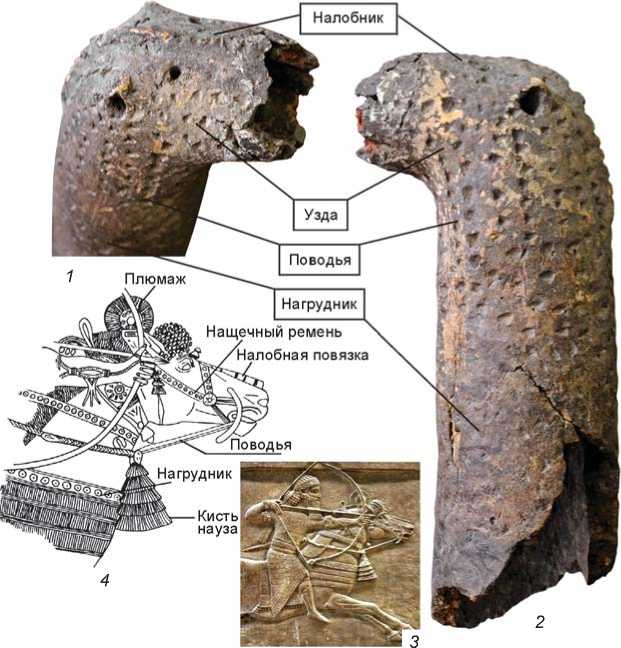

шеи от 8,3 мм в передней части до 12,8 мм в тыльной; близ края морды: в нижней (шейной) части – 5,1 мм, в верхней – 7,8 мм. Отверстия ушей и глаз сделаны, вероятнее всего, одним инструментом диаметром ок. 3,5 мм (рис. 3, 2 ). Учитывая, что различные виды архаичных изображений давно являются надежным источником по экстерьеру древних лошадей [Ковалевская, 1977, с. 132], можно дать до статочно развернутое описание протомы из Новотороицкого I. Голова лошади изображена подчеркнуто короткой отно сительно шеи, массивной и имеет округлые очертания. Уши небольшие, но достаточно рельефно выделены и приострены. Шея слишком длинная относительно естественных пропорций реальной лошади. Грива передана невысоким рассеченным валиком (рис. 3, 2 ), что может соответствовать как естественным особенностям лошадей центральноазиатского происхождения, так и специальной короткой стрижке «щеточкой» или косичке, заплетенной в верхней части гривы. Последняя разновидность оформления конской гривы представлена на различных ассирийских рельефах (рис. 4, 3, 4 ). Не исключено также, что рассеченный валик, продолжающийся на лобной части головы, передает длинный налоб-

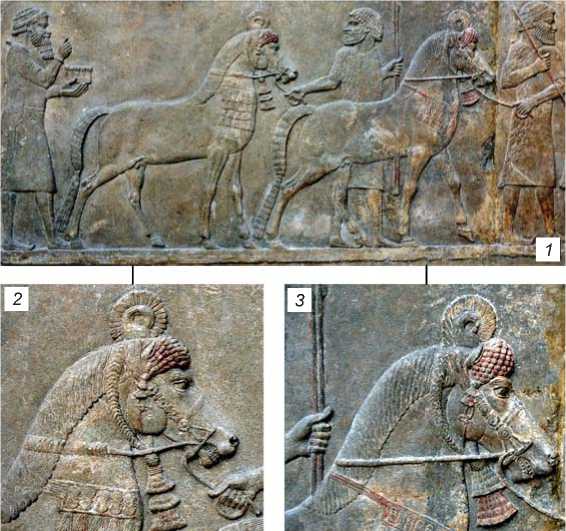

Рис. 4. Изображение деталей узды на протоме из Новотроицкого I ( 1, 2 ) и барельефе из дворца Ашшурбанапала в Ниневии, Британский музей, № 124875 ( 3 , 4 ).

ник, характерный для эпохи раннего железа. В рамках интерпретации следует отметить форму ушей на протоме, вполне соответствующую скифо-сибирской изобразительной традиции.

Орнамент на керамическом предмете из Новотроицкого I можно разделить на несколько поясов. Один расположен на морде протомы, другой на шее, там же находятся еще как минимум три. При этом в ее нижней части один пояс оттисков расположен перпендикулярно, а другой наклонно относительно других. Эти различные части декоративного оформления вполне можно соотносить с деталями конского снаряжения. Например, несколько линий оттисков вдоль головы от морды до уха могут соответствовать уздечке, два пояса оттисков на шее, перпендикулярные друг другу, – богато украшенному поводу или лентам особой петли – кисти науза. Последняя не только декоративный элемент узды, но и приспособление для дополнительной фиксации поводьев. Пояс оттисков, расположенный под углом к двум вышеописанным, может быть соотнесен с нагрудником (рис. 4). При такой интерпретации орнамента следует отметить его явное сходство с изображениями достаточно богато декорированного конского оголовья на синхронных ассирий- ских рельефах (VIII–VII вв. до н.э.) [Ассирия…, 2016, с. 155, 175, 188, 189] (рис. 5). Необходимо подчеркнуть, что указанный тип ближневосточной узды, судя по дворцовым парадным рельефам, существовал как с двух- (рис. 5, 1–3), так и с трехдырчатыми (рис. 5, 4; рис. 6) псали-ями. По следняя разновидность таких предметов, как уже упоминалось выше, была обнаружена на поселении Новотроицкое I.

В рамках интерпретации орнамента керамической протомы как изображения ближневосточной узды можно привести достаточно любопытную аналогию. Ритуальная металлическая протома лошади из Греции выполнена в геометрическом стиле (900–700 гг. до н.э.) [Betancourt, 1973, p. 213]. Размеры изделия 6,6 × 3,2 см. На протоме воспроизведены основные элементы узды, в т.ч. налобник и нагрудник (рис. 7). Это снаряжение имеет явное сходство с уздой, изображенной на рельефе из дворца Ашурбанапала в Ниневии (см. рис. 5, 1, 2). Богато декорированное оголовье коня представлено на целом ряде ассирийских рельефов дворцовой архитектуры

(см. рис. 5, 6). В настоящее время ближневосточная традиция декорирования узды, включающей конский нагрудник и другие детали, до сих пор сохраняется в странах Магриба (рис. 8).

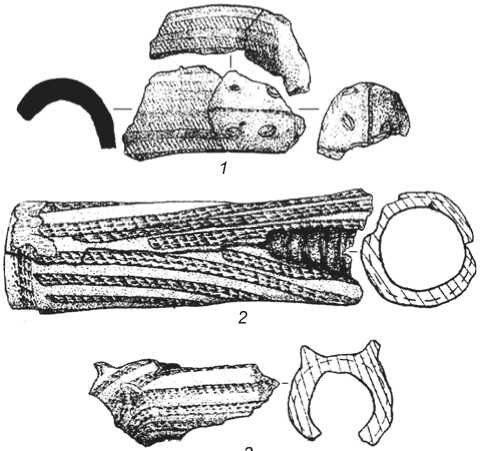

Еще несколько предметов, аналогичных керамической протоме из Новотроицкого I, было обнаружено среди материалов поселения Стрелковское-2 в Нижнем Приангарье (рис. 9, 10). Этот памятник расположен на правом берегу р. Ангары в 4 км к северо-востоку от пос. Стрелка Енисейского р-на Красноярского края [Фокин, 2004, c. 486; 2009, c. 166]. Несмотря на то что принадлежность комплексов этого памятника к определенным культурам эпохи раннего железа южно-таежной зоны Приенисейской Сибири еще требует дополнительной аргументации [Фокин, 2016, c. 7], указанные керамические изделия вполне сопоставимы с протомой из Новотроицкого I. Первоначально они были описаны как серия (4 экз.) однотипных трубчатых предметов с зооморфными изображениями [Фокин, 2009, c. 166] и соотнесены с культурным слоем эпохи раннего железа, содержащим следы бронзолитейного производства. Радиоуглеродная дата 2 220 ± 105 л.н. (СОАН-5486), полученная для жилища 4, с учетом калибровки соответствует широкому хронологическому интервалу 541–16 гг. до н.э., хотя исследователи памятника сужают диапазон до III–II вв. до н.э. [Там же]. В это время к присваивающим формам хозяйствования в Нижнем Приангарье добавилось скотоводство [Мандрыка, 2018, c. 43]. Тем не менее калиброванные значения радиоуглеродной даты и сходство керамических изделий из Стрелковского-2 с конской протомой из Новотроицкого I позволяют поставить вопрос о возможности удревнения данных предметов. В дополнение к этому следует отметить, что среди материалов Стрелковского-2 встречались единичные артефакты эпохи бронзы [Фокин, 2009, c. 166]. Кроме того, анализ генезиса поселенческих комплексов в Нижнем Приангарье показывает их развитие на местной основе раннего и позднего бронзового века [Мандрыка, 2018, c. 30]. Не менее важно и то, что в культу-рогенезе южно-таежного населения региона в различные периоды, очевидно, участвовали культурные общности из ряда

Рис. 5. Изображения ассирийского снаряжения колесничного и верхового коня (по: [Ассирия…, 2016, с. 155, 175, 188, 189]).

1, 2 – рельеф боевой колесницы из северного дворца Ашшурбанапала в Ниневии; 3 – фрагмент барельефа из дворца Саргона II в Хорсабаде; 4 – изображение всадника из Ниневии.

Рис. 6 . Рельеф с лошадьми и данниками Саргона II (из дворца в Хорса-баде; Лувр, Париж). Фото А.Я. Труфанова .

1 – общий вид; 2 , 3 – головы взнузданных лошадей с трехдырчатыми псалиями.

Рис. 7. Свинцовая протома в геометрическом стиле из Греции [Betancourt, 1973].

Рис. 9. Керамическая протома с поселения Стрелковское-2 (Нижнее Приангарье).

4 cм

Рис. 8. Конская узда с нагрудником и кистью науза (Марокко).

5 cм

Рис. 10. Фрагменты керамических протом с поселения Стрелковское-2 [Фокин, 2009, с. 167, рис. 2].

районов Сибири, в т.ч. и имевшие западно-сибирское происхождение [Там же, c. 38]. Таким образом, есть все основания рассмотреть керамические про-томы из южно-таежной зоны Среднего Прииртышья и Нижнего Приангарья в широком временном и культурном контекстах как проявление определенной общей изобразительной традиции эпохи палеометалла.

Результаты и обсуждение

В рамках единого экстерьерного описания конских протом из Стрелковского-2 можно дать следующую характеристику. Голова на сохранившемся изделии достаточно короткая. Уши моделированы небольшими выступами (см. рис. 9). Шея длинная, как и на фраг- менте другого трубчатого предмета (см. рис. 10, 2). Если отвлечься от художественной стилизации лошадиных голов в сибирских изделиях, то эти предметы можно соотносить с изображениями лошадей с т.н. лебедиными шеями, широко распространенными в торевтике с эпохи металла вплоть до раннего Средневековья на юге Западной Сибири и Дальнем Востоке. Грива на одной протоме передана тонким рассеченным валиком (см. рис. 10, 1). Орнамент на всех керамических трубчатых изделиях из Стрелковского-2 интерпретировался первооткрывателями исключительно в рамках визуального сходства с декором керамики эпохи раннего железа (каменско-маковского и цепаньского круга). Тем не менее можно говорить об определенном композиционном сходстве расположения орнамента на протомах из Новотроицкого I (Среднее Прииртышье) и Стрелковского-2 (Нижнее Приангарье), хотя на последних сплошной декор нельзя разделить на отдельные элементы конского снаряжения, как это возможно для предмета из Новотроицкого I. Грива в виде рассеченного невысокого валика воспроизведена только на одном изделии из Стрел-ковского-2 [Фокин, 2009, c. 167, рис. 2]. Именно эта деталь сближает его с предметом из Новотроицкого I. Следует также отметить, что, несмотря на сходство керамических конских потом из Среднего Прииртышья (Новотороицкое I) и Нижнего Приангарья (Стрел-ковское-2), они имеют явные отличия. Прежде всего, предмет из Новотроицкого I является наиболее детализированным в плане отражения особенностей экстерьера лошади и, возможно, уздечки, воспроизведенной в орнаменте. Скорее всего, именно эти менее четко выраженные признаки во многом и определили затруднения в интерпретации изображения на изделиях из Стрелковского-2 [Фокин, 2004, 2009].

Отдельно следует рассмотреть вопрос о предназначении изучаемых предметов. Предположение о том, что трубчатые изделия из Стрелковского-2 оформляли конец какой-то палки, обмотанной пучком соломы, требует более детального обсуждения. Оттиски травы на внутренней поверхности этих предметов [Фокин, 2004], скорее всего, относятся к изолирующему слою той болванки, на которой формовалось глиняное изделие. Аналогичный прием зафиксирован на прото-ме из Новотроицкого I. Определенное сходство наблюдается в обстоятельствах обнаружения протом из Среднего Прииртышья (Новотроицкое I) и Нижнего Приангарья (Стрелковского-2). Все они найдены на территории жилых комплексов с явными признаками бронзолитейного производства (сплески бронзы, обломки тиглей и льячек). Такой контекст вполне может обосновывать ритуально-культовое предназначение этих протом лошади. Для эпохи развитой бронзы в лесостепном Обь-Иртышье уже достаточно давно был поставлен вопрос о формировании культа коня

[Кирюшин, 1987; Кирюшин, Грушин, 2009]. Наряду с этим следует рассмотреть еще и палеоэкономиче-ский фактор. Например, в лесостепном Прииртышье у носителей красноозерской культуры при доминировании охоты в их комплексном хозяйстве скотоводство играло далеко не последнюю роль. Не менее важно и то, что протома из Омского Прииртышья (Новотроицкое I) найдена на поселении, расположенном на берегу широкой речной поймы, пригодной для выпаса скота. Для такой хозяйственной деятельности использование лошади имело особое значение. Более того, в южно-таежной зоне Прииртышья после упадка ан-дроноидных культур эпохи бронзы на территории Западной Сибири скотоводство приобрело в основном коневодческий характер [Косарев, 1981, с. 229], поскольку именно эта специализация животноводства была наиболее адаптирована к местным суровым климатическим условиям. Кроме того, присутствие костей лошади в остеологических выборках позднего бронзового века на северных территориях Западной Сибири достаточно давно рассматривалось как признак использования лошади в обрядах. Такая практика сохранилась у хантов и манси вплоть до этнографического времени [Там же]. Среди предметного комплекса эпохи бронзы в Среднем Прииртышье атрибутами обрядовых действий вполне могли быть как металлические навершия [Молодин, 2014, с. 87, рис. 1, 2], так и керамические протомы. При этом аналогии в материалах из других, удаленных районов Евразии не случайны, поскольку население южно-таежной зоны Сибири в эпоху палеометалла было вовлечено в общие культурно-исторические процессы, происходившие на Евразийском континенте [Мандрыка, 2018, с. 43].

Заключение

В рамках обсуждения причин появления конских керамических протом эпохи палеометалла на различных южно-таежных территориях (Среднее Прииртышье, Нижнее Приангарье) Сибири, безусловно, следует учесть целый ряд палеоэкономических и культурноисторических факторов. Прежде всего, начиная именно с первой трети I тыс. до н.э. происходили важные эпохальные изменения в коневодстве Евразии. Во-первых, самостоятельное значение приобрела верховая езда и существенно снизилась роль колесниц. Во-вторых, происходило дальнейшее развитие конского снаряжения и особенно предметов уздечного комплекса. Этот процесс нашел отражение не только в металлообработке, но и в косторезном деле. Детали узды (удила, псалии, фурнитура) того времени представляют инновационный предметный комплекс. Он свидетельствует не только о совершенствовании верховой езды, но и о стремительной эволюции приспособлений для этого способа передвижения (конструкция узды и упряжи), что находит отражение в общем технологическом потенциале: развитии и усложнении литейной оснастки (возможность отливать медные удила с неразъемными кольцами грызл); особенностях разделки рогового сырья при изготовлении псалий, пронизей, налобников. В-третьих, с начала I тыс. до н.э. стремительно расширялся ареал коневодства не только в широтном, но и в меридиональном направлении. Определенные предпосылки для этого на территории южно-таежной зоны Сибири сложились вследствие ландшафтноклиматических изменений и распространения комплексной экономики в эпоху палеометалла [Косинцев, Стефанов, 1989]. Именно в таких условиях здесь появились керамические протомы лошади. Данный факт свидетельствует прежде всего о тиражировании этих изделий в Евразии в определенную археологическую эпоху. Широту их территориального распространения вполне можно рассматривать в качестве культурно-хронологического маркера. Наиболее четко на описанных керамических протомах представлена моделировка гривы. Она существенно отличается от воспроизведенной на каменных жезлах и металлических навершиях с изображением лошади бронзового века и явно близка к традициям оформления гривы в эпоху раннего железа. Не менее важно и то, что керамическая протома из лесостепного Прииртышья (Новотроицкое I) относится к немногочисленной группе изделий, на которых достаточно детально показана узда. Такой элемент на подобных предметах начальных этапов раннего железного века воспроизводился крайне редко. И последнее, если учесть культовое предназначение керамических протом эпохи палеометала из Среднего Прииртышья и Нижнего Приангарья, то вполне можно рассматривать их в качестве еще одного свидетельства ранней интеграции образа лошади в ритуальную практику и атрибутику населения южно-таежной зоны Сибири.

Исследование выполнено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № 0329-2019-0007 «Изучение, сохранение и музеефикация археологического и этнокультурного наследия Сибири».

Список литературы Керамические протомы лошадей эпохи палеометалла из южно-таежной зоны Сибири

- Абрамова М.Б., Стефанов В.И. Красноозерская культура на Иртыше // Археологические исследования в районах новостроек Сибири. – Новосибирск: Наука, 1985. – С. 103–130.

- Ассирия и Вавилон: История и сокровища античной цивилизации. – Астана: Фолиант, 2016. – 208 с.

- Евразия в скифскую эпоху: радиоуглеродная и археологическая хронология. – СПб.: Теза, 2005. – 290 с.

- Канторович А.Р. Образ лошади в искусстве восточноевропейского скифского звериного стиля // Кавказ и степь на рубеже эпохи поздней бронзы и раннего железа: мат-лы Междунар.науч. конф., посвящ. памяти Марии Николаевны Погребовой. – М.: Ин-т востоковедения РАН, 2016. – С. 89–114.

- Кирюшин Ю.Ф. Новые могильники ранней бронзы на Верхней Оби // Археологические исследования на Алтае. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1987. – С. 100–125.

- Кирюшин Ю.Ф., Грушин С.П. Предметы мобильного искусства раннего и среднего бронзового века лесостепного Обь-Иртышья // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2009. – № 4. – С. 67–75.

- Ковалевская В.Б. Конь и всадник: Пути и судьбы. – М.: Наука, 1977. – 152 с.

- Ковтун И.В. «Конноголовые» жезлы и культ конской головы в Северо-Западной Азии во II тыс. до н.э. // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2012. – № 4. – С. 95–105.

- Косарев М.Ф. Бронзовый век Западной Сибири. – М.: Наука, 1981. – 278 с.

- Косинцев П.А., Стефанов В.И. Особенности хозяйства населения лесостепного Зауралья и ишимской лесостепи в переходное время от бронзового к железному веку // Становление производящего хозяйства на Урале и в Западной Сибири. – Свердловск: УрО АН СССР, 1989. – С. 18–27.

- Мандрыка П.В. Бронзовый и ранний железный век в южной тайге среднего Енисея и низовьев Ангары: авто-реф. дис. … д-ра ист. наук. – Барнаул, 2018. – 54 с.

- Молодин В.И. Периодизация, хронология и культурная идентификация памятника Чича (Барабинская лесостепь) // Время и культура в археолого-этнографических исследованиях древних и современных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: проблемы интерпретации и реконструкции: мат-лы XIV Зап.-Сиб. археол.-этногр. конф. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2008. – С. 155–163.

- Молодин В.И. Бронзовое навершие сейминского типа с конем // Арии степей Евразии. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2014. – С. 86–90.

- Молодин В.И., Парцингер Г. Хронология памятника Чича-1 // Чича – городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – Т. 3. – С. 51–77.

- Фокин С.М. Исследования на Нижней Ангаре // Археологические открытия 2003 года. – М.: Наука, 2004. – С. 486–488.

- Фокин С.М. Предварительные результаты археологического изучения Стрелковского археологического микрокомплекса // Красноярский край: прошлое, настоящее, будущее. – Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т, 2009. – Т. 1. – С. 164–168.

- Фокин С.М. К проблеме выделения культур раннего железного века таежной зоны Приенисейской Сибири // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2016. – № 5 (43). – С. 5–8.

- Betancourt P.A. Cast Lead Protome from Greece // Archаeology. – 1973. – Vol. 26, N 3. – Р. 213–216.

- Schneeweiβ J. Die Siedlung Čiča in der westsibirischen Waldsteppe. – Mainz: Verl Philipp von zabern, 2007. – T. I: Untersuchungen zur spätbronze- bis früheisenzeitlichen Keramik, Chronologie und kulturellen Stellung. – XVI, 422 S. – (Archäologie in Eurasien; Bd. 22).